城市道路輔路規劃設計策略探討

1 引言

隨著我國城鎮化不斷推進, 日益嚴峻的道路擁堵問題越來越受人關注,其中,城市主干道、次干道快速交通與慢行交通的沖突尤為突出。 筆者多次參加所在城市道路規劃設計評審,發現近年來新建的不少城市干道,主車道動輒設計為6 車道、8 車道,而輔路設計寬度僅3~4 m,項目單位往往更注重道路主車道設計,忽視輔路設計,這樣的道路建成后,輔路不具備分流慢行機動車輛功能,使用效率低,無法有效分解城市主次干道上的慢行交通,直接影響主車道的快速通行能力,大大降低了道路運行效率。 面對上述問題, 筆者從輔路的功能入手,對現有部分道路輔路設計存在的問題進行了分析,提出了城市道路設置輔路的策略,供城市道路規劃管理者參考。

輔路一般是指集散快速路及主干路交通, 設置于主路兩側,雙向通行的道路。 輔路的功能主要體現在以下方面。

1)集散道路慢行交通功能。 城市快速路、主次干路功能是以快速交通功能為主,兼顧慢行交通的道路,合理設置輔路,分流干道駛出并入的慢行機動車輛、公交車、非機動車等,能夠靈活地滿足快速交通、慢行交通等不同交通需求,增強城市通行方式多樣化能力, 極大地提高了主車道的通行速度和道路的通行安全。

2)便于設置公交車道。 輔路設置公交車道便于在人行道設置港灣式公交車站,極大地方便公交車乘客上下,減少行人穿行主車道或輔路的安全隱患,提高車輛的通行效率。

3)便于設置各種道路管網。 輔路為各種管線的布置提供了空間,減少在主車道埋設管道,提高主車道的通行安全,管線管廊維修時,不影響主車道的通行,進而提升城市車輛通行的安全和效率。

2 部分道路輔路設計存在的問題

2.1 輔路寬度過窄

道路橫斷面設計是道路的各項功能在路段上的集成和體現。 其布置直接影響道路的通行能力,道路沿線的土地利用,城市景觀,市政基礎設施的敷設等[1]。 某市臨江大道為城市主干道,道路規劃寬度60 m,其中,主車道為29 m(雙向8 車道),中分綠化帶10 m,但輔路設計寬度僅3.5 m,主輔路路幅尺度分配不合理,部分慢行車輛難以在輔路進行分流,導致主車道快慢行車輛混行,最終影響主車道通行效率,城市干道通行效率大大降低。

2.2 輔路未引入公交車道

不少城市干道規劃設計中,輔路未引入公交車道,公交車道及停靠站設置在主道,無法實現利用輔路下上公交,公交通行的便利性、安全性降低。

2.3 主輔路開口設置不當,影響主車道通行

部分干道主輔路開口設置不當主要體現在兩個方面:一是當運行在輔路上的公交車及其他機動車在前方路口需要左轉時,輔路與主道間的隔離帶開口距離路口過近,過渡交織長度不足,導致這部分車輛無法在交叉口變道轉換;二是當運行在主道的車輛要進入輔路在前方路口右轉時, 主道與輔道間分隔帶開口位置距離右轉路口過近,主車道在路口欲右轉彎的車輛無法在輔路完成變道轉換,同樣影響主車道直行車輛運行。

2.4 輔路平面交叉口設計不當

路口范圍內必要的渠化設計能有效緩解左、 右轉車輛對直行車輛的干擾及行人與車輛的相互干擾[2]。部分道路輔路沒有渠化設置右轉車道, 主輔路右轉車輛無法提前并入輔路右轉車道,影響右轉車輛和輔路的通行能力。

2.5 輔路兩側行道樹栽植不當,影響輔路通行

有的道路主道與輔道間綠化帶設置喬灌木冠徑過大,開枝點高度過低,影響主輔路通行;有的道路輔路人行道側行道樹栽植距離輔路路緣石過近,行道樹開枝點高度過低,枝葉影響輔路機動車通行。

3 輔路規劃設計策略

3.1 輔路應有足夠的寬度

在城市道路設計中,應關注安全性、舒適性以及人性化尺度[3]。 輔路分流車輛包括機動車和非機動車,必須保證有足夠的寬度,設有一條機動車道及非機動車道的輔路,建議寬度宜大于或等于5.5 m, 設有兩條機動車道及非機動車道的輔路,建議寬度宜大于或等于8.5 m。

3.2 公交車道盡量設置在輔路

城市主次干道的公交車道應盡量布置在輔路, 在輔路上設置公交站臺,方便乘客上下,提高公交乘客的安全性和便利化,有條件的城市可以采取港灣式公交車站,雖然建設成本較高,但具備功能性強、美觀、安全性高的優勢。

3.3 組織好主道輔路車輛的換道

當運行在輔路上的公交車及其他機動車在前方路口需要左轉時,建議在輔路與主道間的隔離帶適當位置開口,留有足夠的過渡交織長度,讓這部分車輛提前并入主道,便于在路口交叉轉換;當運行在主道車輛要進入輔路在前方路口右轉時,建議在道路十字交叉口前50 m 左右的分隔帶適當位置,設置從主車道進入輔路的單向車道。 將主車道在十字路口欲右轉彎的車輛提前引入輔路,減少對主車道直行車輛的影響。

3.4 關注道路交叉口設計

道路交叉口設計時,應縮減隔離帶占用路面空間,設置掉頭車道,增加車道數量,減少主車道左轉彎和需要掉頭的車輛對主車道直行車輛通行的影響。 輔路渠化后設置右轉車道,主輔路右轉車輛提前并入輔路右轉車道, 提高右轉車輛的快速通行能力。

3.5 市政管網盡量布置在輔路

由于強弱電管網、給排水管網、燃氣管網主要是為道路兩側城市功能服務的,盡量把這些管網布置在輔路,有利于減少管網工程量,同時也便于管網、管廊的維護,減少對主路通行能力的影響。

3.6 規范行道樹栽植

為便于車輛通行, 主輔路間綠化隔離帶不得栽植高大喬木,適宜栽植草坪、地被植物、球狀灌木。 為了不影響公交車輛的通行,人行道側行道樹不緊鄰輔路路緣石栽植,樹池外口距路緣石一般不小于60 cm,行道樹開枝點距地高度不低于3.5 m。

3.7 有條件的道路在人行道側增設非機動車道

當城市干道在50 m 以上時,有條件的城市應增設非機動車道,非機動車道寬度不低于3.5 m,進一步分流機動車非機動車,提高輔路機動車的通行效率,減少安全隱患。

4 輔路設計案例

4.1 道路概況

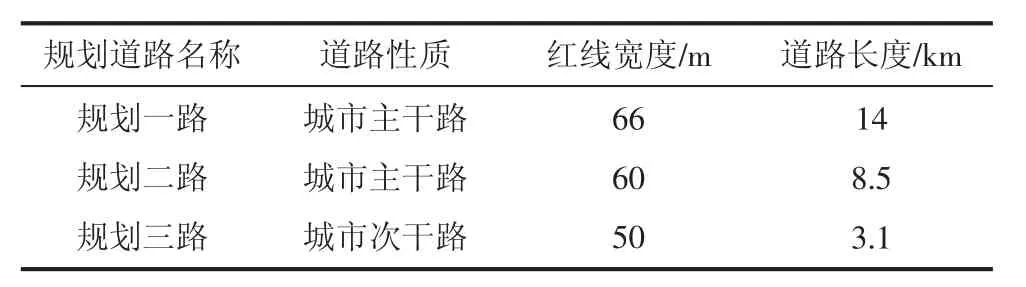

某市省級新區規劃一路、二路、三路,道路特征見表1。

表1 道路特征

4.2 輔路系統規劃

規劃一路為南北向城市主干路, 主要經過該市省級新區工業發展用地區域,由于工業地塊容積率低,車流量較少,且工業地塊進出口均設置在東西向支路上, 不直接在主路設置進出口,因此,規劃一路設置輔路的必要性不大。

規劃二路位于省級新區核心區,主要通過規劃的大學城、生活居住用地區,是該省級新區南北向城市主干路,道路兩側建筑容積率高,人口密度大,快速交通、慢行交通交織,道路兩側開口需求大,需設置輔路,滿足地塊進出需求。

規劃三路情況與規劃道路二類似,為東西向城市次干道,該道路通過商業、學校密集區,大型商業綜合體、商業臨街門面較多,人流、車流較為密集,要求較高的可達性和較多的道路開口。 因此,有必要設置輔路,滿足用地范圍內快慢出行要求,增加商業活力。

4.3 輔路詳細規劃

4.3.1 道路橫斷面規劃

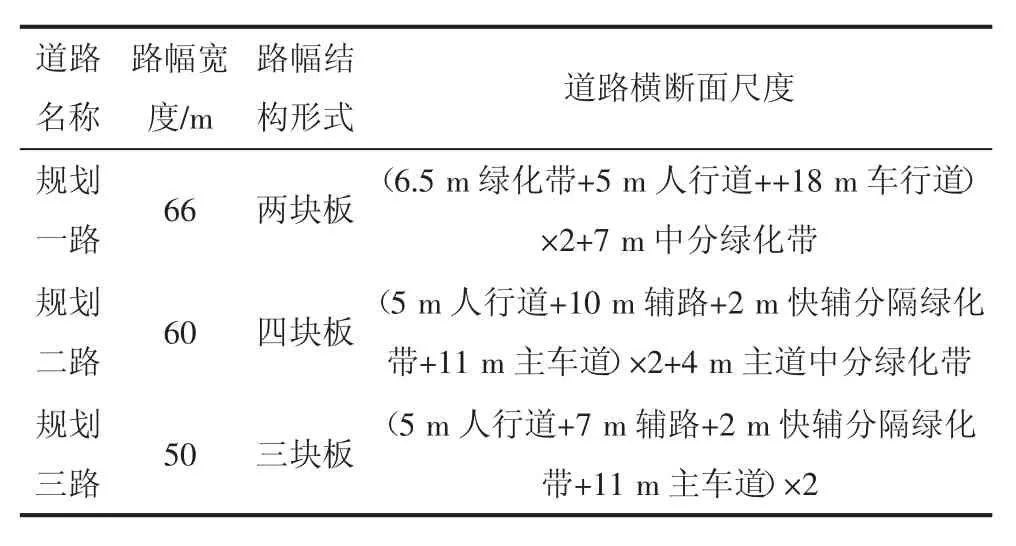

規劃一路紅線寬度為66 m,不單設輔路;規劃二路紅線寬度60 m,輔路寬度10 m,公交車引入輔路;規劃三路紅線寬度50 m,輔路寬度7 m,公交車引入輔路,道路路段橫向規劃見表2。

表2 道路路段橫向規劃

4.3.2 主輔路路口規劃

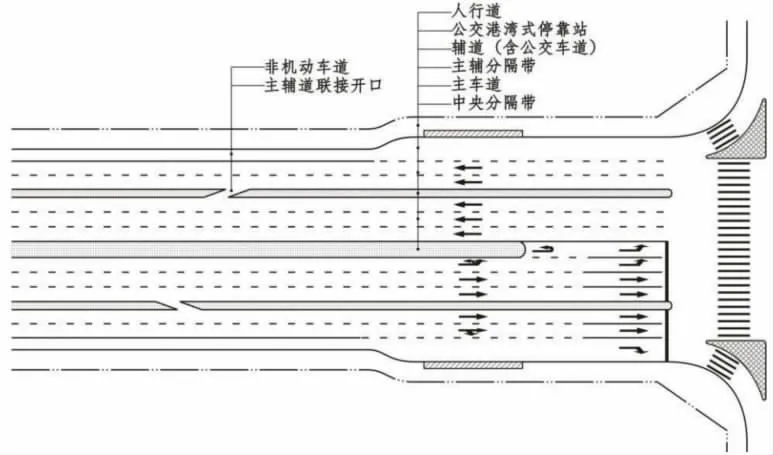

規劃一路由于未設輔路,按常規兩塊板路口規劃。 規劃二路、三路設有輔道,規劃設計相對復雜,其中,主干路與主干路相交路口交通組織中, 輔路上需要在路口左轉的車輛應提前通過打開主輔隔離綠化帶進入主車道, 主車道右轉車輛也需要提前通過打開的主輔隔離綠化帶并入輔路右轉車道, 同時路口做好渠化, 縮減中央隔離帶占用路面空間, 設置掉頭車道,增加車道數量,在路口處主車道設置獨立的機動車掉頭、左轉、直行車道,在輔路設置獨立的直行、右轉機動車道和非機動車道。 在規劃二路、三路主干路與支路相交與支路相交時交通組織中,路口輔路交通不直接并入主車道,支路機動車和非機動車右進右出,規劃二路示意見圖1。

圖1 規劃二路示意圖

4.3.3 主輔路管網規劃

規劃一路未設輔路,給排水、強弱電、燃氣管網布置在車行道靠人行道側。規劃二路規劃建設綜合管廊,采用電力+給水、弱電雙倉結構,布置在道路主車道下,考慮到經濟性,雨污水、燃氣管線不進入綜合管廊,沿道路輔路雙側布置;規劃三路不設綜合管廊,沿道路輔路雙側布置強弱電纜線管廊、雨污水、給水、燃氣管網,道路主車道下除橫向連接支管外不布置干線管網。

4.3.4 輔路綠化規劃

規劃二路、 規劃三路主車道與輔路綠化分隔帶寬度為2.0 m, 綠化植物選擇草皮+ 紅繼木等地被植物+ 紅葉石楠球/ 千層金球(冠徑1.5 m)組合,人行道側栽植香樟、國槐(胸徑20~22 cm,冠徑3.5~4.0 m,開枝高度大于3.5 m),由于香樟、國槐冠徑較大,為防止樹冠影響輔路行車安全,人行道樹池邊緣距人行道路沿石60 cm。

5 結語

綜上所述, 本文分析了城市干道輔路的作用及現有部分輔路設計存在的問題,提出7 項城市輔路規劃設計策略,并根據某市典型城市干道輔路系統規劃設計案例進行研究, 得出以下結論:

1)城市干道應充分考慮城市規劃、交通情況、市民出行等要素,建設符合城市需求的輔路系統。