公路路面裂縫養護措施與施工技術研究

1 引言

公路作為我國交通基礎設施中的重要組成結構, 其路面使用性能直接影響著公路運行的安全性與穩定性。 瀝青路面極易受到外界環境影響而產生裂縫,縮短其使用年限,同時,地表雨水也會直接通過裂縫滲入路基,造成路面不均勻變形、滑塌。 項目管理單位需要采取有效措施對路面裂縫預養護,及時避免病害程度擴大,提升路面使用質量。

2 工程概況

河北省承德市某公路設計里程K0+000~K20+000, 全長20 km,是銜接承德市和周圍縣市的重要基礎設施。 該公路路面設計寬度24 m,雙向6 車道,設計車速80 km/h。 該項目所處位置晝夜溫差大, 且超載車輛通行量在近幾年呈現不斷增多的趨勢,建設單位于2015 年對該公路地質環境復雜、設計指標嚴格路段(里程K5+050~K8+010)進行了路面改建,新路面結構為4 cm 瀝青瑪蹄脂碎石混合料表面層(SMA-16L)+6 cm 粗粒式瀝青混凝土(AC-25I、中面層)+20 cm 廠拌水泥穩定碎石基層)+25 cm 廠拌二灰穩定碎石底基層。至2022 年,經過項目管理單位現場調查發現,該公路整體彎沉、平整度優良,橫向力系數中等,主要在K5+050~K8+010 段存在數量較多、程度較為嚴重的縱向、橫向、網狀裂縫,如圖1 所示。現場裂縫如果不及時加以處理,會造成病害的持續擴大,弱化路面使用性能[1]。

圖1 路面裂縫病害

3 預防性養護前期病害處理

3.1 縱橫向裂縫

現場采取預防性養護措施之前, 需要對路面不同類型的裂縫進行灌縫處理,一般選取道路專用密封膠,依據現場裂縫寬度的不同可以分別采取以下兩種技術: 當裂縫寬度<6 mm時,可以先清理縫隙,縫隙中難以清除的塵土可以采取空氣壓縮機清除,繼而將熱瀝青、乳化瀝青采取灌縫撒料方式進行縫隙封堵;當裂縫寬度>6 mm 時,首先清除縫隙內部及邊緣位置的塵土和雜物,也可以輕微開槽清理,并且采取空氣壓縮機進行吹凈,采取細粒式熱拌瀝青混合料填封縫隙,搗實按壓其填料,封口之后進行熱砂覆蓋,也可以填封乳化瀝青混合料[2]。

針對現場縱橫向裂縫寬度普遍大于7 mm 的情況,結合實際擬采取以下前期病害處理流程:首先,對現場裂縫用粉筆標示,繼而依據裂縫寬度、深度,合理確定開槽機的開槽寬度、深度。 依據既有標示,采取開槽機進行U 形凹槽均勻割出,現場的開槽寬度分布在8~14 mm,開槽深度12~20 mm。其次,裂縫雜質、微塵需要采取空氣壓縮機清理徹底,確保填料能夠均勻長久地黏合在面層結構;凹槽邊緣需要加熱,一般采取熱噴槍烘熱裂縫,改善密封膠的黏結效果;密封膠需要采取專業灌縫機持續化加熱至190 ℃以上,利用壓力噴頭將密封膠均勻注入清理干凈的凹槽內,裂縫兩側則可以借助拖靴結構構造成5 cm寬的貼封層,最終形成T 形狀。

其中,密封膠灌縫階段需要嚴格控制灌注量,達到路面高程的相互齊平(高出路面1~3 mm)。 灌縫階段,不同縫隙的灌注需要連貫開展, 填縫不符合技術要求, 則需要進行二次處理。 灌縫結束之后,則需要對病害位置進行礦粉、石屑的冷卻覆蓋,清理完成之后可以開放交通[3]。

3.2 網裂

現場破壞程度明顯的網裂病害,需要深層化處理,一般采取基層材料進行補強。 輕微網裂段, 主要采取瀝青混合料回補,回補方式需要依據開挖深度而確定,病害開挖深度<7 cm,則可以對瀝青混合料分層回填, 保持原路面結構層的形式一致; 網裂開挖深度>7 cm, 則現場難以對路面進行壓路機壓實,則可以采取鐵夯進行人工壓實,提升壓實質量。

4 微表處技術應用分析

微表處技術適用于裂縫、松散、變形較多的路面預養護,且能夠提升路面抗滑能力。 目前,河北省內多數公路出現裂縫病害時多采取微表處處治,且現場具備成熟應用經驗,項目組擬決定采取微表處技術進行試驗段的處治效果進行分析,以便將其推廣至病害全段。

4.1 原材料

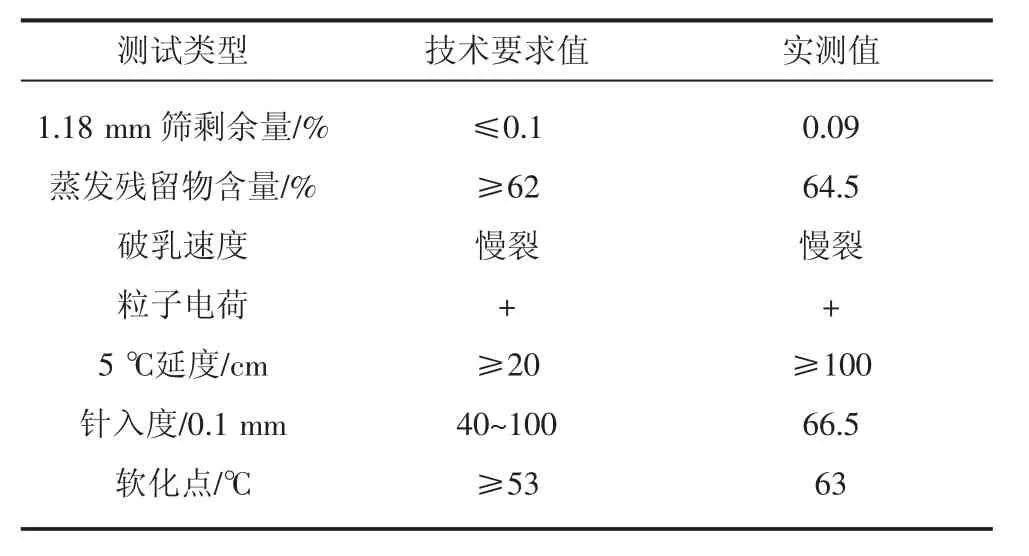

項目組采取微表處技術的原材料包括水、填料、礦料、改性乳化瀝青、添加劑。 其中,填料應該保持疏松干燥,礦料可以混合部分填料,礦料需要確保堅硬耐磨、粗糙潔凈,骨料則選取砂當量65%以上的玄武巖破碎料, 改性乳化瀝青為陽離子BCR、慢裂型,基本性能指標如表1 所示[4-5]。

表1 改性乳化瀝青基本性能指標

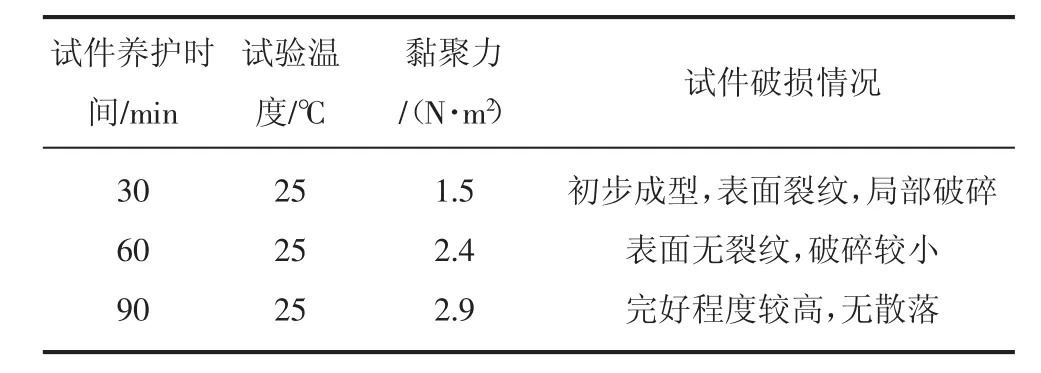

混合料中改性瀝青最佳用量的確定需要通過配比試驗和規范對比來確定,油石比為7.5%,項目依據氣候、路面交通量、路面狀況選取MS-2 單層混合料鋪設。 拌和試驗開展前,需要初步設定混合料不同材料用量,繼而判定其配伍性,混合料黏聚力試驗數據如表2 所示, 試驗獲取的黏聚力滿足規范允許要求,并不會過長時間阻斷交通。

表2 黏聚力試驗數據

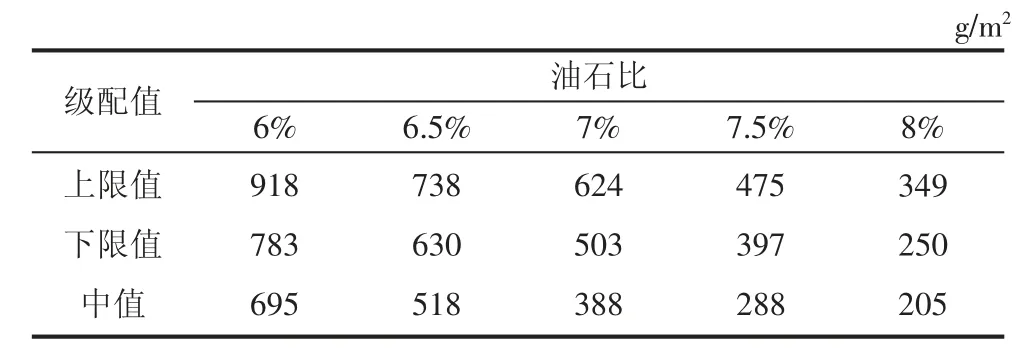

針對混合料上、下限級配、中值級配進行1 h 濕輪磨耗試驗結果如表3 所示。

表3 不同油石比微表處濕輪磨耗試驗結果

4.2 微表處施工工藝

4.2.1 施工順序

微表處具體施工中, 首先需要對現場進行勘察, 清掃路面;設置標志線供攤鋪車行進順直,攤鋪車旁需要設置儲料;攤鋪工作開展中出現的局部施工缺陷可以采取人工養護;施工結束之后開放交通。

4.2.2 施工方法

微表處路段病害處理中, 為避免交通堵塞主要采取單車道施工,攤鋪寬度選取為行車道與路緣之間的跨度;檢查攤鋪機是否正常運轉,其性能是否穩定,混合料用量需要依據試驗確定;保持礦料濕度一致,攤鋪車車身需要對準控制線,調整攤鋪箱四周至路面;攤鋪機內混合料容積為2/3 時,攤鋪速度控制在1.5~3 km/h, 其中, 需要確保攪拌量和攤鋪量保持一致;攤鋪結束之后需要開展人工找平處理,過厚部分采取橡膠耙鏟除,過薄部分則需要進行填補;混合料出現攤鋪堵塞時,需要及時關閉設備,并且將攤鋪箱提離現場,清理攤鋪箱;接縫處理中,橫向接縫起始于上一車程的封層終端,并且攤鋪機要倒回1 m 處重新進行攤鋪,順直化接縫則需要鋪設鐵皮,路緣石墩、隔離墩處則需要覆蓋薄膜進行保護,修補局部漏缺;攤鋪結束后,需要采取6~10 t 的輪胎壓路機碾壓混合料,初期養護中, 道路半幅需要關閉。 施工效果需要保證表面平整粗糙、無松散、無明顯壓輪痕跡,縱橫縫平順,和周圍結構銜接柔順[6-7]。

4.3 養護效果

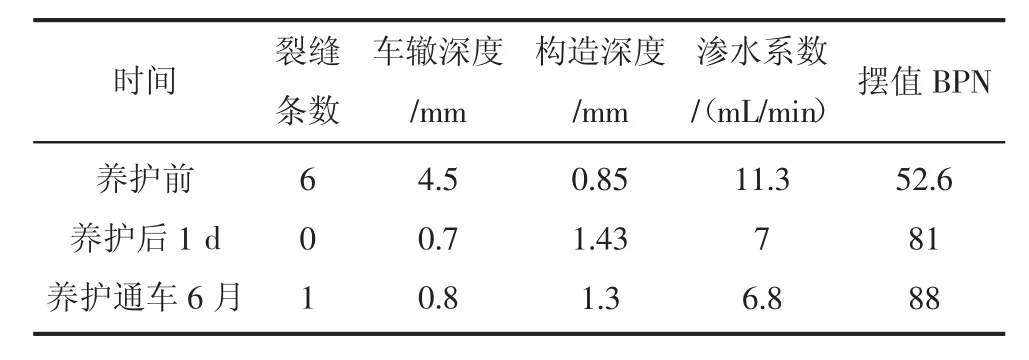

項目組在微表處結束后1 d 開展預養護試驗路段的車轍深度、裂縫條數、滲水系數、摩擦系數、構造深度等關鍵指標的檢測,具體如表4 所示。 結果表明,相對于原有路面狀況,微表處技術能夠有效控制病害范圍的擴增, 且各關鍵指標都有著較好的改善,道路使用壽命及使用性能得到了提升,社會經濟效益顯著;相對于養護后,延續6 個月的路面使用性能中的抗滑性能、抗滲性能有所提高,裂縫條數及車轍深度增加不明顯[8]。

表4 預養護前后路面使用性能指標

5 結語