后疫情下包容性交互藝術裝置的設計研究

于淼 錢鳳德 徐宏

摘? 要:為了滿足社會對公眾空間互動藝術裝置的多元化需要,后疫情下包容性交互藝術裝置的設計研究將根據研究國內外社會公共空間設計形式創新發展的實際情況,并結合國內不同形式的個案探索,從人與人之間、人與自然和諧共存的視角入手,主張運用包容性的交互公共裝置圍合不同的空間類別,并采用區分空間功能的方法實現控制人的空間聚集的目的,為研究安全、衛生的空間互動藝術裝置設計方案帶來了新辦法、新思維。

關鍵詞:后疫情時代;公共藝術;互動裝置;包容性

一、后疫情時代下對于交互藝術裝置的需求分析

(一)后疫情下人們的情感需求

新冠疫情的持續傳播讓人們身心與行為上都會出現變化,從而引發一系列負面的情緒反應。由于政府的嚴加管控,目前疫情已在可控的范圍之內,各個城市陸續解封。但是管控措施的解除,我們仍不能對疫情防控工作有所松懈。因此作為設計者應該針對疫情的特性就我國室內空間進行具有前瞻性的思考與防疫的設計,要從更深層次關注室內空間的健康程度,對現實情況進行綜合考量,對傳統的室內空間以增加防疫的功能區為主,同時真正從設計以人為本的角度出發,提出主要以健康舒適為主的室內空間設計方案[1]。

后疫情時代對交互裝置需求變化的主要表現:

1.零接觸交互

突然發生的疫情,使得公共空間疫情防控成為疫情控制嚴格把守的防線。公共空間作為接觸人群最為復雜的區域,一定要保證裝置的防護清潔和后期維護。交互藝術裝置的需求也從“重交互”轉變為“重交互更重零接觸”。

2.通透性場所

疫情的感染方式主要是通過空氣傳播以及接觸式傳播,所以要保證公共空間的通風質量與更新速度,使得新鮮空氣及時地散播與更替。很多藝術裝置會擺在博物館、城市中心、旅游區等人流量大、建筑密度小的地方。為了保證空氣質量、通風質量的合格,后疫情時代的交互藝術裝置處于一個自然通風和光線充足的環境中更能進一步降低疫情的傳播。

3.療愈型娛樂

對于相較固定的藝術裝置而言,長期處于相同的環境中,無法滿足參觀者對互動內容的求新需求[2]。因此,應該注重在疫情期間的運動空間的設計與公共娛樂場所的創新設計,設計者要將從對空間的運動模式的更新與在有限的空間中娛樂方式的轉換進行考慮。

(二)由無障礙設計向通用設計發展的趨勢

后疫情下,當越來越多的使用者長時間地處于一個封閉空間時,出于自我保護意識大家都會選擇性想要離開。此時裝置互動空間的設計便顯得尤為重要。在設計前,設計者應當充分考慮疫情大環境以及傳統設計的優劣,從人性化和實用性兩個角度來思考人們在特殊情況下對互動空間的必備需求并給予相對應優化措施,以滿足后疫情時代下的交互藝術裝置需求。目前社會中人口老齡化加劇、殘疾人權益運動高漲、人口文化取向趨于多樣等各種復雜現象不斷涌現,藝術裝置設計需要針對各種各樣的問題做出適當的調整和改變,而包容性設計將會在這一社會人口特征和需求不斷多樣化的過程中提供借鑒[3]。

在近些年,“無障礙設計”一詞逐漸被“通用設計”或“包容性設計”所取代。這種變化的背后所暗含的理念是:無障礙的需求并不局限于少數殘疾人,而是涉及未來長時間內絕大部分人[4]。隨著時代的進步,包容性設計將在原有無障礙設計的基礎上,針對更廣泛的應用范圍做出更加便捷、安全的設計創新。其次在目前的傳統設計中,無障礙設計已無法再簡單地迎合現代人的需要了[5],所以無障礙設計還必須越來越適應社會的變化,并且朝向著更加易于社會再開發的目標來開展下去,這也就需要基于無障礙設計基礎上的包容性承擔著重任,并可以給越來越廣泛的設計應用帶來全新的生命力。在我們所身處的現代場所,包容性設計將更加容易被現代人所迎合,這同樣也給基于無障礙設計理念的包容性設計帶來了非常廣闊的發展。

二、具有包容性設計理念的裝置藝術特性研究

(一)國外案例分析

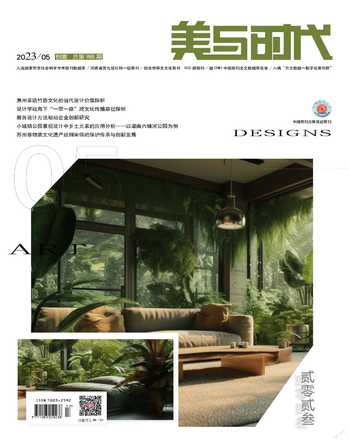

加拿大的Lateral工作室領導設計和施工的十二個超大蹺蹺板聲光系統,將會被臨時的放置在了美國紐約市的紐約步行市區。設備名稱為脈沖式(Impulse)音樂系統,在美國紐約布魯克林第37街和芝加哥第三十八街交叉口之間的百老匯大道步行廣場,在該區段范圍內已經限制了一切機動車的行駛。正是這種沉浸式的“城市樂器”系統,給中外參觀者提供了的一種別開生面的互動與娛樂方式。

體驗者在使用時會觸動裝置內部的聲光裝置,從而使裝置亮度變高進而產生聲音。每個蹺蹺板外表均覆蓋著透明的聚碳酸酯物和光擴散器,內部對應配置了LED燈具。在通過蹺蹺板的兩端,并握住其中的金屬把手之后,這個系統將會被啟動。當在蹺蹺板的一側碰到地板,裝置中的燈被接通并透過透明的外殼而發亮。在沒有人使用時,系統將平衡其的位移,并保持較低的亮度。當蹺蹺板上下變化后,安裝于內的音箱會演奏不同的歌曲。系統的聲音隨機,且始終保持的不同(如圖1)。

使用一系列聲光蹺蹺板,把觀眾轉換成音樂家和藝人,利用他們的作用使裝置作出適當的反應和變化。蹺蹺板原本是童趣的代名詞,融合了科學和技術,創造出讓每個人都能夠參與的娛樂體驗,也營造出奇妙的城市藝術環境,可以感受與你身體節奏間獨一無二的光影轉換。在新媒體裝置中,每一個人都可以變成城市藝術的參與者(如圖2)。

(二)包容性特征在設計中的體現

1.用戶廣泛性

包容性產品設計的理解,要求設計師在設計前期就要從受眾人群的實際需要入手,特別針對生理承受能力、行為理解能力、社會經濟條件承受能力等參差不齊的使用人群,其產品設計宗旨就是把以上所有不同的人群都當成一個整體去處理,并通過減少傳統產品設計中對用戶使用能力的約束要求,進而將受眾人群的適應性最優化[6],使那些老年人、殘疾人、小孩子等在傳統社區邊緣化了的特殊群體,都能夠方便地使用[7]。包容性設計在保證了產品可接近性和易用性的同時,又提高了用戶的滿意度和使用體驗。產品性能的逐步提高也象征了產品包容性的降低,這也直接導致部分用戶難以使用產品或給他們提供了不好的使用感受。在包容性原則下的產品設計流程中,設計理論和技術都可以全面滿足設計人群、設計者和商家雙方的需要和利益,既錦上添花又是雪中送炭。

2.排除差別感

包容性設計的內在含義,也就是將相對于少數的弱勢群體的產品以“特殊化”作為主要的設計內容進行創作,更進一步地將“特殊化”需求擴大為“包容性”和“廣泛性”的設計需求,以便實現大家都能夠公平利用產品并且減少意見分歧,從而提供給消費者接受度較好的實用設計。包容性設計為使用者創造公平的設計參與環境和應用平臺,這也是為了完善使用者設計體驗的需要,但沒有包容性的設計也可能給使用者造成設計困難或者傷害,從而產生了設計的排斥現象[8]。從設計價值觀和設計方法論兩個層面出發,包容性設計理念著手于此并貫穿于整個設計過程中,從而將使用受益人群的范圍最大化,讓設計在受眾的體驗過程中感受到最大的能效,并在這個體驗過程中得到較為滿意舒適、與自我接受能力相適配的感受,由此達到設計的實用化共享目標。

三、以CROSS公共互動裝置藝術為例

(一)以解決后疫情社會問題為核心的設計

該裝置的主題的名字叫CROSS,有穿越、跨過、越過的意思,一是造型上的重疊跨越,二是希望作品帶給人們體驗中的交流,在這個包容性圍合體里無障礙感受和體驗。

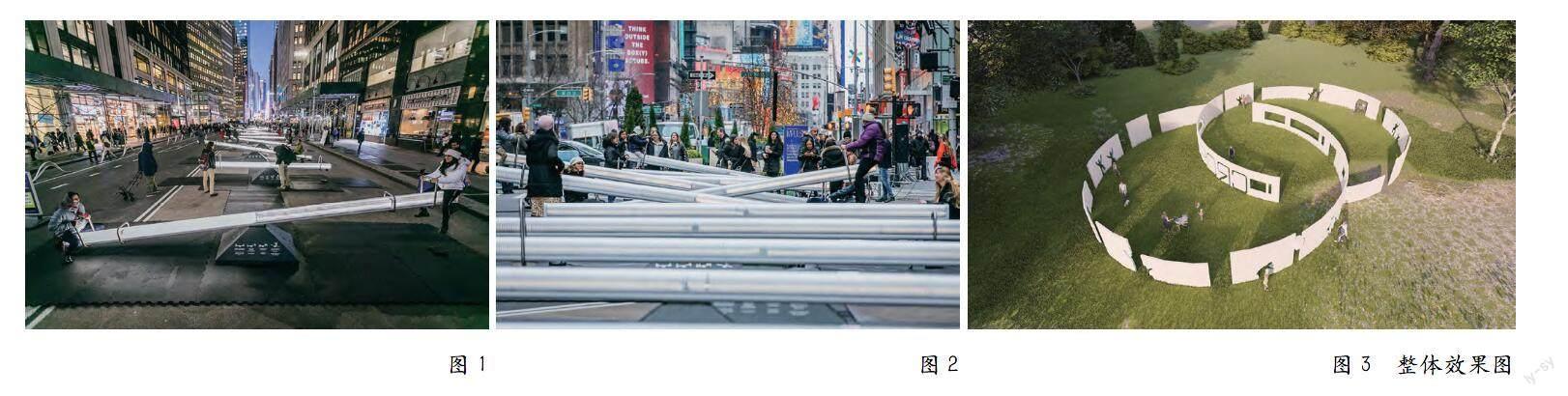

該裝置大體輪廓是由兩個交疊而成的8字圓形拼合而成,每個圓不是閉合的,而是由形狀各異的長方體拼合而成(如圖3)。從人流動線出發,裝置的每個角度都留有缺口方便體驗者通過,最靠近內部圍合的缺口寬度設計的較窄,一方面增加裝置外觀的靈活性,另一方面也能有效防止參觀者從此處進入,引導人們更完整的參觀體驗完整的展示功能,在拓展參觀者的體驗空間、延長參觀者的體驗時長的同時,增強參觀者與裝置之間的互動效果,提升交互感受。

在內容表現上,是結合當下疫情的影響,體驗者與“自然現象”互動的裝置。外圍每個形狀不一的矩形版面都有兩幅完整的重疊的圖畫,外面一層是關于自然災害等畫面,如新冠病毒、洪澇災害、暴雨暴雪,而下面一層會分別對應著災害過后雨過天晴的美好畫面。當設備檢測到矩形前有人時就會自動捕捉人的手部關節點,隨著手部的揮動,外面一層圖案會被“抹去”,隨之露出下面一層讓人心情舒適的畫面,從而提高人們的互動積極性,等完成剩下未擦完的部分后,畫面會重新更新給下一位體驗者帶來新穎和挑戰(如圖4)。該技術使用捕捉器捕捉人體關節,從而控制畫面內容,不需要直接接觸板面,減少了人們的間接接觸,有效防止疫情傳播。

這樣的形式內容有效幫助體驗者更加清晰的認識了自然災害,特別是在疫情防控常態化下,人們對這種具有當下流行事物元素的裝置興趣較高。

(二)以參觀者互動體驗為核心的包容性設計

1.人與人

從參觀者為中心的角度出發,考慮到涉及不同類型的體驗者,要在包容性設計過程中通過他們的參與將體驗者的需求、能力和殘疾考慮在內。該裝置的每個缺口把握了人體工程學尺度,除了兩個功能性引流缺口,其他寬度為1.2米,可容納一至兩人輕松通過;同時,對于有不便、需要行動輔助器如輪椅、拐杖的包容性也極強(如圖5)。裝置內圍是裝置名稱CROSS和寬度不一的矩形鏤空設計組成(如圖6),既在視覺范圍上增強了通透性、降低了人們身處半包圍環境中的警惕性從而提高體驗舒適感,又利于體驗者在一定范圍內的高效交流,增強裝置的互動感。

2.人與自然

在裝置的內容表現上,人們可以近距離認識自然界中的絕對力量,又可以親自參與對安全健康的自然環境的“拯救”中去。近些年,南方暴雨洪澇、北方高溫干旱對國內剛剛平穩并進入常態化階段的新冠疫情防控來說,似有雪上加霜之意。種種災難給了當代人當頭棒喝,更多的人開始重新思考人與自然的關系[9]。面對人類社會之脆弱、世界萬物之混沌,人與自然的關系,終究要在人類的敬畏之心與謙卑之行下得以和諧共生。

到了夜晚,裝置的鏤空處嵌上的燈帶會亮起來,同時隔斷外面一層會變成半透明材質,加上內部屏幕的自發光,使得整個裝置即使在夜晚也不會暗淡無光(如圖7)。同時,外面的人可以依稀看到里面的體驗者互動的過程,減少人們對未知事物和半包圍式環境的警惕性,從而促使外面游客“進入”裝置內部參與互動。

(三)以個性化服務為核心的包容性互動

1.娛樂性

該交互藝術裝置借助多層次空間的交互重疊打造別樣的場景,營造獨特的體驗氛圍。在實際設計中采用動態化設計與靜態化設計相結合的方式。裝置內圍是由兩面有通透感的白色半包圍隔斷圍合的空間,體驗者可以透過這些隔斷看到其他空間和其他體驗者的狀態,同時隔斷上有著大小不一方形鏤空,趣味性較強,體驗者可以在這里拍照打卡、親子互動等,此部分為靜態化空間(如圖8)。裝置外圍采用多面高低錯落的長方體為互動內容載體,體驗者站在這些長方體面前,通過捕捉到的關節位置,與展示畫面進行互動,為動態化空間(如圖9)。整體借助動靜態場景的鮮明對比,進一步增強參觀者的交互體驗。

2.挑戰性

在細節上,裝置外圍的隔斷邊緣做了具有簡易形狀的金屬輪廓,引導人們擺出相應的姿勢從而進入或者離開裝置。心理學家Daniel Kahneman研究認為,人們對特定事物感受的記憶主要由兩種原因所導致:高峰(無論是正向的還是負向的)時與結束時的感覺,這就是峰終定律(Peak-End Rule)。社會心理學實驗也表明,人們的情感感受始終由傳統的“峰終定律”左右著,這一定律逐漸從人類的一種瑣碎的心理狀態,變成一種商業經濟現象[10]。在本裝置中也借鑒了“峰終定律”,體驗者在離開時仍然可以選擇作為參與者與裝置做最后的互動。

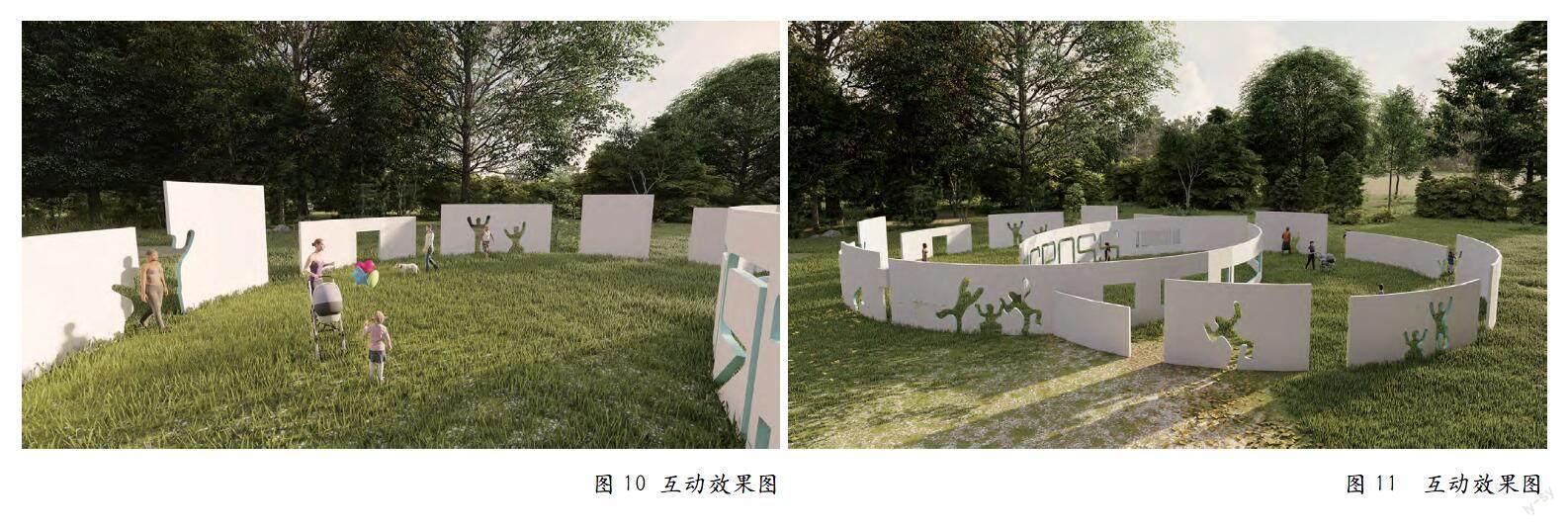

其次,動態化區域的互動長方體設計成大小不一、高低落差大的外觀,最高的板塊高達2.8米,最矮的只有1.5米,除了對身高不同、身體狀態不同的人群來說具有很大的包容性,同時也對想挑戰高難度互動的體驗者提供了選擇(如圖10、圖11)。

四、結語

隨著社會經濟大環境的變遷與發展,對產品的需求與可變性也將不斷改變。在考慮落后疫情和包容性生活理念的設計裝置中,不但要顧及老年人和行動不便的老年人,而且還要顧及跨越異質社會、階層、歷史和種族背景的人角色的復雜性。而因為人和人之間的差別太多且不可囊括,所以為了實現盡可能廣泛的受眾需求所做出的設計,將會遭到很大影響。

包容性產品設計的基本思想就是帶給消費者更加便利、安全的生活感受。雖然在現代的諸多設計領域已經得到了的長足地運用,但其未來仍有巨大的成長空間。作為一名設計者,我們都必須立足于包容性產品設計理念,并努力實現每個用戶的需要。而隨著當今社會設計產業日新月異的發展,給包容性產品設計帶來了巨大的發展空間。

參考文獻:

[1]巖心七.后疫情時代下高速公路服務區室內空間設計[EB/OL].[2022-08-24].https://wenku.baidu.com/view/edef32235aeef8c75fbfc77da26925c52cc5919a.html.

[2]包敏辰,鄧美妙.后疫情時代下室內空間設計反思與優化措施[J].美與時代(上),2022(4):90-92.

[3]趙子豪.包容性應用于城市景觀的必要性研究[J].美與時代(城市版),2016(3):63-64.

[4]閆承釗.從無障礙設計到通用/包容性設計:日本近60年經驗[J].城市規劃學刊,2022(1):123.

[5]陶瑞峰,楊鶴.基于無障礙設計理念的通用設計研究概述[J].居舍,2020(26):104-105.

[6]賈赟慶,張小平.包容性設計在產品設計中的應用研究[J].西部皮革,2019(22):42-43.

[7]杜云鶴.老齡化社會下公共環境空間中的通用設計理念研究[J].美與時代(城市版),2020(2):45-47.

[8]朱博偉.包容性設計視角下的產品體驗設計策略研究[J].設計,2019(24):99-101.

[9]楊銳.后疫情時代:重新思考人與自然的關系[J].中國園林,2020(8):2-3.

[10]曹賢龍.“峰終定律”在安全管理中的應用[J].現代職業安全,2019(9):34.

作者簡介:于淼,南京工業大學藝術設計碩士研究生。

通訊作者:

錢鳳德,南京工業大學副教授。

徐宏,南京工業大學副教授。

編輯:宋國棟