高職應用類學習成果的“應用”內涵及其水平層次探析

翟樹芹 殷明

2014年國務院《關于加快發展現代職業教育的決定》,全面部署加快發展現代職業教育,提出了應用型人才培養的要求。2019年國務院《國家職業教育改革實施方案》強調完善高層次應用型人才培養體系。在應用型人才的培養目標下,不少高職與應用型本科院校開始參照悉尼協議或華盛頓協議中的畢業生素質要求進行人才培養。其中有兩個重要的舉措:一個是推行成果導向教育(OBE)理念,要求學生在課程學習后提交其“應知應會”學習成果;另一個是增強學習成果中的“應用”屬性,更多地要求學生將所學知識應用于實踐性工作任務。

一、高職教育中應用類學習成果中“應用”的內涵

聯合國教科文組織1997年 “國際教育分類”中,高等職業教育屬于5B教育,即面向“實踐的、技術的、職業的”,與之相應的是基于知識應用的課程,同時要求畢業生有能力駕馭策略層面(而不僅僅停留在經驗層面)的具有較高復雜性的工作過程。[1]我國高等職業教育具有高等教育和職業教育雙重屬性,以培養生產、建設、服務、管理第一線的高端技能型專門人才為主要任務。2015年《教育部關于深化職業教育教學改革全面提高人才培養質量的若干意見》(教職成〔2015〕6號)提出“堅持工學結合、知行合一。注重教育與生產勞動、社會實踐相結合,突出做中學、做中教,強化教育教學實踐性和職業性,促進學以致用、用以促學、學用相長。”由此可見,高等職業教育的學生學習成果應該強調“應用”。

應用類學習成果一般表述為“學習者能夠應用某一知識于某一實踐任務中”或“學習者能夠在完成某一實踐任務時應用某一知識”。在教學實踐中,這類表述往往難以讓學生明確理解具體的應用要求。若將教育目標分類中“應用”的概念植入其中,則學習成果可表述為“學習者在完成某一實踐任務時,能夠從任務目標與情境條件的關系中識別出一個或多個適合的程序,并在任務中執行或演示該程序,以促進任務的有效完成”。該表述涉及“應用”的諸多要素,如應用的對象、應用的客體、應用的目的、應用的情境、應用的過程等,這些要素相互作用構成了“應用”的內涵。

二、高等職業教育學習成果中“應用”的水平層次

傳統觀念認為布盧姆教育目標分類(認知領域)的前三個類目(知識、領會、應用)屬于較低水平的(思維技能)目標,而后三個類目(分析、綜合、評價)屬于較高水平的(思維技能)目標。[2]但在安德森修訂的認知教育目標分類中,盡管“應用”類目仍排序在“分析”“評價”與“創造”之前,但“應用”已經不再停留在傳統觀念中的較低水平目標,因為當學習者選擇與運用一個程序完成不熟悉的任務時,需要分析任務情境和可以利用的程序的范圍,甚至在應用在對原有程序進行革新,這一過程往往包含了分析、評價與創造的過程。[3]即在陌生與多變的情境下,“應用”已不再是單一的認知過程或思維技能,而是一個在理解知識后將之實踐化過程中的高層次的綜合性能力。這一觀點也與加涅及馬扎諾的觀念有較高的一致。加涅將其學習類型(智慧技能)按復雜性分類為四個水平:根據知覺進行辨別,根據概念進行識別,應用規則、原理與程序,解決問題。加涅認為布盧姆認知教育目標分類中的應用、分析、綜合、評價這四個目標層次的內涵均是“應用規則或高級規則(包括程序)”,比如布盧姆分類中的“綜合”可以對應于加涅分類中的“問題解決”,而問題解決可以被視為學習者運用先前習得的規則的組合去獲得一個新的問題情境的答案的過程。[18]馬扎諾教育目標分類的認知系統中包含了四個水平層次:信息提取、理解、分析與知識應用。其中“理解”是指通過整合或象征的方式將新知轉換結構和格式以存儲(其重要特征)于永久記憶匯中;“分析”是指依據個人對新知的理解作出詳細的闡述,并對新舊知識進行重構,該層次整合了布盧姆認知分類法中的三個高水平(分析、綜合、評價)的多個方面;“知識應用(knowledge utilization)”則是指應用某些知識完成某項特定任務并產生某種新“產品”,超越了布盧姆認知分類法中的“應用”水平,而與“綜合”“創造”水平相關密切。[4]

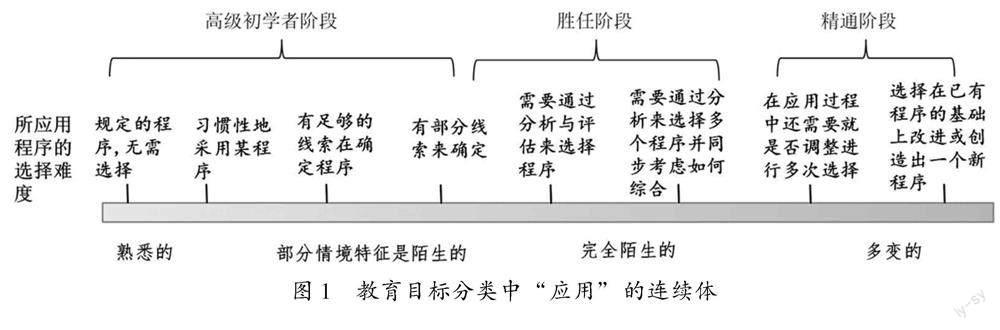

應用的對象是程序。Fitts(1964)提出獲得或掌握程序的過程包括三個階段:第一階段為認知階段,學生能夠用語言描述程序的過程,而且還能夠加以執行或演示而不至于有大的走樣;第二階段為關聯階段,應用的過程顯得比較順暢;第三階段為自主階段,學習者能夠自動地執行程序并幾乎不占工作記憶的可利用空間(即幾乎不承載認知負荷)。[5]但這一分類更多的是體現學習者執行或演示程序的熟練程度,并且忽略了程序被應用的任務情境。安德森(2001)在教育目標分類中的“應用”類目中正式引入了“情境”要素,根據學習者對程序被應用的情境的熟悉程度不同,“應用”的水平層級可以視為一個連續體。[6]連續體的主體是應用的目標——解決問題或完成任務,主體的變化體現在學習者對問題或任務情境的熟悉程度,這一熟悉程度又影響了學習者為了解決問題或完成任務而選擇與應用某一或某些程序的難度,從而可以相應地界定“應用”目標的不同水平層級(圖1)。

在圖1中,學習者對應用客體(問題或任務)情境的熟悉程度,分為熟悉、部分陌生、完全陌生、多變的這四個水平層次。這種熟悉,是基于學習者在習得原有程序知識時的情境與經驗而產生的一種關聯(甚至頓悟)。根據遷移理論,熟悉程度或選擇難度的影響因素不只是應用客體(問題或任務)情境本身,也包括學習者對原有程序掌握的鞏固與熟練程度(有利于增強兩種情境間的異同的辨識度)。

在該連續體的最左端,學習者在熟悉的、結構良好的情境中解決問題或完成任務。在問題或任務的情境條件中,也明確或規定了學習者需要應用的程序性知識,學習者不用做出選擇,只要正確“套用”該程序即可。比如學武術者與隊友按劍術套路演示“二人對打”。以高職人力資源專業為例,學習目標(或預期學習成果)為“學生能夠應用凱利三維歸因理論對某一簡單職場事件(如我今天早晨被上司叫到辦公室罵了一頓)進行歸因”,而在之前的教與學活動中,教師已經提供了類似的簡單職場事件進行理論應用舉例(若教師在教學中提供的是與評核任務相同職場事件的舉例,則學生所展現的可能是記憶而非應用),因此該歸因任務對學生而言是熟悉的,學生完成這類 任務的意義側重在對理論的理解與熟練。

在該連續體的中部,學習者在相對陌生的情境中解決問題或完成任務。問題或任務情境相較于原先的熟悉情境,有部分特征變量是陌生的。任務情境條件中,有較多的線索讓學習者識別出所需應用的程序,但學習者需要考慮原本熟悉的程序在陌生的情境特征中的適應性問題。比如一名劍手用一柄不稱手的劍(甚至一柄刀)來演練其劍法,或者該名劍手與一名新的隊友按劍術套路演示“二人對打”;以高職人力資源專業為例,學習目標(或預期學習成果)為“學生能夠根據月度考勤表對某公司的員工工時進行統計分析”,而在之前的教與學活動中,學生已經習得了員工工時統計相關指標與計算公式,并在一些簡單情境(如考證的計算題)中加以練習。但評核任務的情境增加了兩個陌生的特征變量,一個是考勤表(學生需要將考勤表中的打卡時間轉換為工作時間),另一個是學生需要根據轉換后的工作時間判斷加班與缺勤的性質。因此盡管學生比較容易識別該評核任務中需要應用什么程序(指標及計算公式),但仍需要先行處理相關的陌生特征變量后,才能正確地執行程序。

在該連續體的最右端,學習者在多變的情境中(in contexts that are subject to change)解決問題或完成任務,此時學習者可能面臨兩類變化:一類是學習者原先熟悉的情境發生變化導致之前應用有效的程序不再有效,學習者需要分析當前情境,選擇并評估適當的程序,或者在原有程序基礎上進行改良或創新后予以應用,比如當一桿長槍突然迎面而來時,劍手如何應對;第二類是當學習者在一個新情境中開始應用某程序期間情境又發生變化,學習者需要適應性地調整、改良或創新,比如不同劍術流派武術選手之間的格斗。以高職人力資源專業為例,學習目標(或預期學習成果)為“學生能夠作為面試官有效完成某一真實的面試任務” (在評核任務中設定為社團招新的面試)。在之前的教與學活動中,學生是在教室里通過與教師互動或者學生之間的模擬面試而習得相關面試程序與面試技術,并且是先學習陳述性知識,再針對陳述性知識進行演練。但在評核任務中,學習者對社團招新的應聘者不熟悉,對應聘的崗位也不一定熟悉,面試過程又是非結構化的并隨著學習者(面試官)與應聘者之間的面試互動而不斷變化的。此時,學習者(面試官)需要對面臨的面試情境進行分析,判斷采用何種面試程序及面試方法組合,并隨著面試的推進,靈活調整面試程序與面試方法。

“應用”水平層次連續體與德雷福斯技能獲得模型(Dreyfus s Skill Acquisition Model)之間也有一定的相通之處。后者強調新手通過實踐經驗的累積,技能不斷提升而最終成長為專家的過程。而實踐經驗往往就來自于在不同情境中對程序的識別與應用。從高級初學者階段開始,學習者由于具備了一定的經驗,能夠從新情境中識別有意義的要素;勝任階段的學習者能夠選取特定的視角組織新的情景,并且能夠識別新情境中各類要素的重要次序;精通階段的學習者遇到特定的情景時,能夠運用直覺幫助自己做出合適的判斷。[7]因此,在“應用”水平層次連續體左段,可以視為對應于“高級初學者”階段,連續體中段可以視為對應于“勝任”階段,連續體右段可以視為對應于“精通”階段。

三、對高職“應用類學習成果”教學設計的意義

基于成果導向的教學實踐強調學習目標(預期學習成果)、評核任務、教與學的活動這三要素之間的對齊(alignment)。[8]預期學習成果提出了學生在課程學習結束時被期望應該獲得并展示的“應知應會應做”,其內涵包括兩個成分:第一,課程主題中所涉及的知識、技能、素養;第二,學生對某一知識、技能、素養(或其綜合)所習得或掌握的水平層次。評核任務用于判斷學生在何種程度上達成了預期學習成果,因此評核任務的任務要求必須與預期學習成果的兩個成分對齊。教與學的活動則讓學生參與一些活動,產生學習經驗,以便能夠有更好的評核任務表現以達成預期學習成果,因此教與學的活動應與學生完成評核任務所需的技能結構(skill structure)與學習層級(learning hierarchy)相對齊,而這也同樣是學習目標的要求。本文根據這一教學設計框架對高職“應用類學習成果”進行分析。

首先,一般而言,作為學習目標(預期學習成果)的類型之一,“應用類學習成果”的聚焦點并不是作為課程主題的某一程序性知識,而是對該程序性知識的習得或掌握的水平層次——能夠對該程序性知識進行應用與遷移。但在高等職業教育中,有很多基于工作過程設計課程,這些課程往往聚焦于某一代表性工作任務,而非某一程序性知識。此時教師在設計“應用類預期學習成果”時,應該更多的關注與強調應用的客體(任務及情境)。其中包括三個要素:第一是應用的客體(任務)與真實任務的關聯度,這關系到應用的意義;第二是應用對象(程序性知識)對應用客體(任務)的可利用性及在對后續學習的可遷移性,這關系到學生習得應用對象的意義,并且應用對象可能不只是某一領域的程序,而可能涉及多個領域的程序性知識;第三是任務情境對學習者的陌生與變化程度,這關系到應用的水平層次要求。

其次,高職教師在課程“應用類學習目標”的評核任務設計中,應關注評核任務是否有與學習目標(預期學習成果)相對齊。這可以通過下列兩個要素來評價:一是應用的客體(評核任務情境)與真實任務情境之間的逼真度;二是評核任務與情境之間的交互度。在“應用類”評核任務設計中還應關注的另一個焦點是在評核任務中,學習者是否需要運用學習目標(預期學習成果)中所指明的程序性知識,以及有對每一程序性知識的應用效果進行測量與評價。前者可以利用任務分析(Task Analysis)作為工具,后者可以利用評核量表(Assessment Scale)或評核量規(Assessment Rubrics)作為工具。

第三,高職教師在課程“應用類學習目標”的教與學活動設計中,應同時關注與學習目標(預期學習成果)對齊以及對評核任務的支撐。具體表現在下列三個要素:一是是否有明確針對學習目標(預期學習成果)中所指明且在評核任務中列為評核指標的程序性知識開展教與學活動;二是在教與學活動中,學生習得程序性知識的情境與評核任務情境之間的熟悉度是否與學習目標(預期學習成果)中所明確的應用水平層次相一致;三是在教與學的活動中,是否有讓學生習得如何“應用”(即掌握應用的過程),尤其當學習目標(預期學習成果)屬于較高“應用”水平層次時。

參考文獻:

[1]姜大源.高等職業教育的定位[J].武漢職業技術學院學報,2008,7(2):5-8.

[2]黎家厚.新教育目標分類學概論[M].上海:上海教育出版社,2010:88.

[3][美]R.M.加涅等.教學設計原理[M].王小明,等譯.上海:華東師范大學出版社,2007:57.

[4][美]羅伯特.J.馬扎諾,約翰.S.肯德爾.教育目標的新分類學[M].高凌飚,等譯.北京:教育科學出版社,2012:26.

[5]皮連生.教育心理學[M].上海:上海教育出版社,2011:182-183.

[6][美]L.W.安德森等.學習、教學和評估的分類學[M].皮連生,主譯.上海:華東師范大學出版社,2008:67-69.

[7]姚艷勤,唐保慶.德雷福斯技能獲得模型及其對大學生第二語言學習的意義[J].江蘇經貿職業技術學院學報,2016(5):51-53.

[8]Biggs J.Enhancing teaching through constructive alignment[J].Higher Education,1996,32(3):347-364.

[ 基金項目: 廣東省職業院校產教融合工作指導委員會2022年教育教學改革項目“產教融合背景下‘廠中校人才培養模式的研究與實踐”(課題編號:2022CJRH11)。]

責任編輯 ?魏家堅