英國中古poll tax辨析

顧鑾齋 李玲

編者按:英國自中古至近代早期的賦稅有很多獨特之處。顧鑾齋教授帶領他的團隊致力于英國賦稅史研究,成果初現。本刊選擇幾篇關于稅項的個案研究,包括人頭稅、所得稅、丹麥金、郡包租、濟貧稅、關稅,等等。這些稅的名稱常見于各種著述,但深究其詳還不多見。這幾篇文章從概念論起,考察起源、功能和發展、演變,再分析社會基礎和歷史影響。他們有自己的見解,同時辨析以往的認知,有些還比較了中國古代的相關稅種。希望這組文章引發更深入的思考和討論。

摘 ?要:英國中古時期的poll tax是面向全國民眾征收的一個具有普遍性特征的稅項,國內出版物通常將之與古代中國的“人頭稅”對譯,而忽略了兩者之間的差別,為避免引起誤解,本文將之音譯為普爾稅。關于普爾稅的征收,學術界大多結合瓦特·泰勒起義進行評價,基本持否定觀點,但具體考察征收過程可見,其征收不僅合理、合法,而且具有一定的先進性。

關鍵詞:人頭稅 普爾稅 累進 瓦特·泰勒起義

poll tax是英國中古社會金雀花王朝面向全國民眾征收的一個具有普遍性特征的稅項,國內出版物通常譯為人頭稅。

百年戰爭(1337—1453年)期間,為應對法國入侵,英國政府曾連續三年征收poll tax。可能是由于征收次數少,認為其影響有限,這方面的研究還比較少見。在國外,除了對三次poll tax征收的相關資料進行檔案編纂外,相關著述主要是通過poll tax資料,研究當時的人口狀況、職業結構、城市形態和農民起義等,很少評說poll tax的意義。檢索國內學術史亦可見,相關成果僅限于對三次poll tax檔案編纂的研究,其它著述包括大學教材雖有涉及,但都點到為止,且大多結合瓦特·泰勒起義進行評價,對poll tax的征收基本持否定觀點。但是,具體考察征收過程,情況似非如此,特別是1379、1380年兩次征收,其歷史意義顯而易見,理應給出歷史定位和客觀評價。筆者擬從比較的視角論證poll tax征收的價值和意義,以就教于學界同仁。

一、人頭稅的概念

關于人頭稅的概念,學界似乎一直缺乏明確的闡述和界定,只是籠統地認為按人頭向全國民眾征稅。問題在于,除了這種普遍性的征收之外,是否還存在其它形式如一定范圍的征收?在英國中古社會,1377、1379和1380年的poll tax,即是面向全國征收,包括各級、各類官員、城市市民、手工業者、自由農、維蘭、農奴等。那么,除此之外,英國還有其它形式的普遍征稅嗎?再看古代中國,按學界的一般認識,在清朝攤丁入畝之前,人頭稅一直是賦稅結構中的主要稅項,面向全國征收,是國家稅務的常態。這里所謂面向全國征收,即與征收實際存在距離,因為官員不在這個“全體”之內,納稅人是指官員之外的社會各階層和群體。也就是說,古代中國的人頭稅是在大范圍內進行,但不是每個人都要納稅,是大部分人繳納;納稅范圍的選擇由皇帝和制稅部門決定。這樣,倘若都稱之為人頭稅,在英國,是全民納稅;在中國,則是有一部分人可以不納稅。按中英兩國學界的一般認識,英國中古社會除了上述三個年份的poll tax,以及個別學者認為1222年也屬于人頭稅征收之外,似不存在一定范圍的征收;在中國,所謂面向全國則與征收實際不符。

仔細思量,英國中古社會的征收實際并非如學界認識的那樣,只有上述幾個年份征收。特別是封建稅,如盾牌錢、協助金等,類似中國古代人頭稅中的兵役和徭役,似乎也具有人頭稅性質。不過,中國的兵役和徭役屬于政府行為,通過行政系統直接分配給服役人員,其指向或為社會的某一階層,或為某一群體。但在英國,所謂“役”,當然首先表現為一定的國家或政府行為。國王宣戰抑或參戰,都需要集結騎士,這主要限于軍事或戰爭事務,同時又具有一定的封建性質,即封建主之間的個人行為。而無論國王還是各級封建主,都以分封土地為條件,從直接封臣那里征召騎士。由于直接封臣的土地大部分業已封出,他也只能仿效國王從自己的直接封臣那里征召騎士。如此逐級征召,直至土地的底層控制者。這當然只是一種理論上的說明,實際的征召既可以說比較簡單,也可以說比較復雜。說簡單,是指當時的英國分為若干騎士領地,亨利二世在位期間(1154—1189年)約為5 000個,13世紀約為6 500個。一個標準的騎士領約為250英畝,年收入約為20~100英鎊。按封建法規定,領得一個騎士領須提供一名全副武裝的騎士。這樣一來,騎士征召也就簡單了,只須按領得騎士領的數目提供即可。說復雜,是指隨著時間的流逝,騎士領的面積和數目都發生了變動,致使一些封臣以各種理由拒絕服役或減少服役,而教士封臣因宗教原因也不宜或不便服役。正因為如此,亨利二世不得不全面調查騎士領數目,進而改變策略,通過軍事改革,實行以錢代役,最終確立了盾牌錢制度。這樣,英國中古軍役人頭稅便可概括為以下幾方面特征:首先,以土地分封為基礎,封受面積構成了服役的基本條件。其次,體現封建主之間的個人關系,具有顯著的封建性質。第三,實施范圍狹窄,服役人員主要是封建主階級,很少涉及自由農、維蘭、農奴。此外,服役事項主要限于軍事和戰爭事務,幾乎沒有中國古代那樣龐大的建筑、水利工程。我們之所以稱之為人頭稅,是因為國王按領得土地的封建主的人頭征收軍役,特別是在騎士領階層表現得更加清楚。協助金也具有類似特征,偏重封建性質。英國中古社會的人頭稅正是以這樣的特點與中國區別開來。在絕大多數情況下,這類人頭稅只是面向一定范圍,其征收對象主要是封建主,廣大農奴不在其內。

這樣看來,中英兩國的人頭稅有時具有普遍性特征,更多情況下則指一定范圍,這個范圍或為某一、某幾個階層,或為某一、某幾個群體。另外,人頭稅的征收還表現為多種形式:在征收物品上,可以是貨幣和實物;服役形式上可以是勞役和軍役;在名稱上,可以一定的稅項為名征收,如盾牌錢、協助金、任意稅、動產稅等。英國1377年的poll tax即是以任意稅(The Tallage of Groats)的形式征收,1379年、1380年則是以動產稅的形式征收。關于中英人頭稅之間的差異,因有一定程度的內在性和隱蔽性,國內中國史學者可能還有欠了解,難免以中國史的概念來領會英國的歷史。這個問題下文討論。本文主要探討英國中古時期的全民性征收,即討論傳統意義上的“人頭稅”概念。

二、譯名問題

從概念上講,中英人頭稅有些相似之處,但比較而言,也存在差異,而且差異更突出或更具深意。差異本應反映在概念上,而概念使用同一詞極易讓人誤解,那么問題就在于譯名。

關于poll tax的譯名,國內學界一般與中國古代的“人頭稅”對譯。poll tax是按人頭進行定量征收,這與中國古代的人頭稅具有相似之處。但這樣對譯只注意到兩者之間的外在表現,忽略甚至掩蓋了二者的深層差異,而這些差異更反映了稅收體制甚至政治制度的性質。

關于人頭稅納稅人的概念,以及納稅人在稅收體系中的地位。英國的納稅人不是中國傳統文化意義上的“王臣”,而是以國王并立者,即賦稅基本理論所表達的“共同”者的身份參與稅收制定。而在中國古代,納稅人是以“王臣”“臣民”的身份,被動地執行詔令,不能參與賦稅的制定。納稅人可以抗拒皇令甚至揭竿而起,但那肯定是違法的,因此必招致鎮壓。英國中古時期的制稅權,主要掌握在納稅人或納稅人代表組成的機構,而中國則完全由皇權控制。在稅款用途上,征收poll tax是幫助國王籌措戰費,因此只是以戰費的形式征收。此時英國的王室規模小巧,主要通過王室領地的收入維持消費;官員人數有限,主要由國王從王室收入中支付薪俸;國家沒有常備軍,無須政府籌集軍費。總之,國家財政沒有這兩方面的開支。中國則不同,自秦漢以來,“國家賦稅的一半,被用來支付各級官吏的薪俸”。歷朝歷代都要以賦稅維持常備軍。人頭稅的征收具有突出的常規性:除供奉皇室,“以食天子”之外;國家財政主要是官俸和軍費這兩大項。遇有戰事,再增加征收額度。由此反觀,英國中古社會不存在中國那樣的人頭稅。

當然,國內出版物的對譯也不是沒有依據,例如英文版維基百科全書和大英百科全書,poll tax 基本上也是這樣定義的。權威工具書如此,國內的對譯也就可以理解了。問題在于,國外甚至大英本國的權威定義就一定是確切或合理的嗎?有時正因“身在此山中”而“不識廬山真面目”。根據具體的歷史資料并從比較的視角看,我們難以認同這一譯名。

兩者差異如此,將poll tax對譯為“人頭稅”難免產生誤解。而意譯或音譯,也許可以避免或在一定程度上避免這樣的誤解。有鑒于此,依據poll tax征收的實際情況以及與中國古代人頭稅的比較,本文將之譯為“普爾稅”。“普”即“p”的音譯,譯為漢語后則有“普遍”的含意。“爾”則是依翻譯習慣對“l”的音譯。之所以取普爾稅譯名,主要是希望與中文概念相區別,同時突出其全民性特征,以避免與其它形式的人頭稅混同。

三、普爾稅的征繳

早在古羅馬時期,歐洲就已經形成了征收人頭稅的傳統。在不列顛,羅馬統治長達數百年之久,人頭稅可能一直是稅收結構中的主項之一。在歐洲大陸,法蘭克王國解體后,與英格蘭結有千絲萬縷聯系的法蘭西王國,人頭稅也是稅收結構中的主項。凡此種種,都會對英國中古的賦稅制度產生重要影響,由此看英國普爾稅的征收,也就具有了必然性。

1377年,議會授權國王征收任意稅,征收對象為14歲以上的城鄉居民,乞討者免征。納稅俗人無論身份地位高低,都以4便士為稅率。受俸教職12便士,普通教士4便士,以補俗人所納之不足。切斯特和德若姆兩郡單獨征收,未入總賬。這次征收,納稅俗人達1 376 442人,征收所得逾超2萬鎊。如再將教會人員、切斯特和德若姆兩郡所納入賬,數額非常可觀。

1379年,議會再次授權國王征收普爾稅,征收對象為16歲以上的城鄉居民。與1377年不同,這次征收以爵位或等級高下為原則,且強調富人幫助窮人。前文提到,有學者認為,以爵位和等級為原則的征收早在1222年即實施過,但那次屬于非全民性征收,而且效果不顯。這次征收可能借用了1222年的方法,也吸取了當時的教訓。

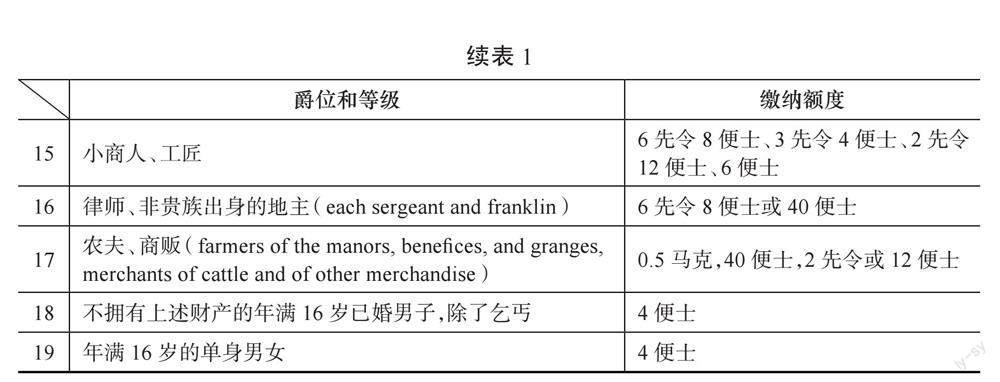

由議會相關文件并參閱相關著述可形成表1。

由表1可見,爵位、等級越高,繳納額度越大,故稱累進普爾稅(graduated poll tax)。

1380年11月,議會下院就征稅問題咨詢上院。上院提出三種方案供其選擇,下院最終確定仍然征收普爾稅,征收對象為15歲以上的城鄉居民。這次征收的總額預計為100 000英鎊,教會因占有1/3土地而承擔其中的1/3,余者按世俗人口計,人均3格羅特(groats),即12便士。這樣,從富豪至普通勞動者,便都必須接受財產估值,然后按估值結果繳納。與1379年相比,1380年征收不再強調爵位和等級的高下,征收原則由等級轉變為資產,且縮小了不同資產之間納稅額度的差距,同時仍然強調富人幫助窮人。而從繳納的等級和額度看,這次征收也具有一定的“累進”特點,這與1379年的征收相似。

一些著述評價說,這次征收包括了社會下層如維蘭、農奴、仆人等,而且與社會上層繳納同樣的額度,因此很不公平、公正。這樣的評價有失客觀,因為這時的維蘭、農奴已經不同于古代奴隸,他們都有自己的家庭和家產,從這個意義上說,國家也是他們的國家,也有他們的一份。更何況,這時國家正面臨鄰國聯盟入侵的危局,如果國家受到沖擊,他們的家庭和家產也必然受到影響。因此在國家、領土遭遇外部勢力威脅時,他們也應盡自己的綿薄之力,這才是公平公正。而且這時許多維蘭、農奴也比較富有,從“累進”意義上講,應該繳稅。至于征收額度,許多著述認為是面向全民同等征收,將人口繳納的平均值12便士理解為每人繳納的額度,即最高等級每人繳納12便士,社會最低層包括維蘭、農奴,每人也繳納12便士。但我們理解,所謂12便士,是針對征收總額而言,具體到個人則不同。否則,就沒必要進行財產估值了。所以在我們看來,這次普爾稅面向全民征收,具有一定的合理性。

三次普爾稅征收雖然間隔短暫,但明顯體現了征收技術的進步和公平意識的提升。而征收技術在一定意義上也體現了公平原則,所以兩者的進步與提升是并行不悖的。1377年因首次征收,可能僅僅考慮了征收的便利,而沒有意識到承擔能力問題,所以無論貧富,稅率都是一致的。1379年則不同,在1377年的背景下,議會可能意識到了貧富差距和繳納能力的問題,但由于仍然缺乏經驗,只意識到等級地位的高低即反映納稅人的貧富狀況,而沒有意識到等級地位的高低并不等同于資產的多寡。1379年征收之后,這個問題浮出水面,同時受1369年法國蘭桂多克French fouage征收方法的啟發,遂于1380年改由資產多寡原則征收,這無疑更具公平性,從而體現了征收技術的進步和公平意識的提升。

綜合認識普爾稅的征收,無論重等級還是重資產,都強調繳納的差異性和區分度,從而將富人的財富納入國家稅務的統籌范圍,并體現“富助貧”“強助弱”的基本精神。這就使稅則的制定和頒行具有了一定的公平性。如前文所論,中國古代人頭稅的征收可謂源遠流長,而且在明代之前的稅收體系中獨占鰲頭,但卻一直缺乏繳納的差異性和區分度,也無所謂公平性和公正性。

四、歷史意義

具體考察征稅過程可見,普爾稅的征收具有一定的歷史意義,這主要表現為征收的合法性,以“累進”為特征的合理性,以及比較視野中的先進性。

1.合法性

合法性是指普爾稅依習慣或傳統由議會定制。英國中古賦稅史很早就形成了某一權力集體定制的傳統。議會形成前,主要由貴族會議定制,議會形成后,轉變為由議會主要是下院定制。制稅過程中,國王首先提出要求,議會根據要求進行調研討論,能否征,征什么,征多少,包括額度、比例等,都由議會特別是下院討論決定。也就是說,稅權由議會執掌,而議會是納稅人代表的組織,這就意味著首先是站在納稅人的立場進行制稅。三次普爾稅都是由議會主要是下院定制的。1377年,國王獲悉法國國王正在休戰的掩蓋下,通過與西班牙、蘇格蘭等國結盟,為海陸兩線進攻英國做準備,力圖擊殺英王、毀滅王國,廢除英語。國庫長于是代表國王將信息轉達給議會,并提出要求,聽取議會建議,通過協商獲得議會的幫助。于是有了1377年普爾稅的征收。1379、1380年的兩次征收,也都是在百年戰爭的背景下,由國王提出要求而議會授權征收的,所以,也都體現了征收的合法性。

2.合理性

合理性是指1379、1380年的普爾稅征收具有顯著的差異性和區分度,因而體現了一定的公平性和公正性。

現代稅制的基本原則是“量能征稅”,而“量能征稅”在1379、1380年普爾稅的征收中已經得到明顯體現。兩次征收都具有累進的特點。1379年是以爵位、等級為基本原則征收,學界稱之為等級或累進普爾稅(graduated poll tax)。由于以爵位、等級為征收原則,所以基本上兼顧了財產狀況。一般說來,爵位、等級越高,家資越厚,繳納額度也越高。如上表所示,公爵與坎特伯雷大主教所納可換算為1 600便士,是最低一級的400倍,是普通農夫、商販的40倍。男爵一級為480便士,是最低一級的120倍,是普通農夫、商販的12倍。這樣的計稅原則決定了納稅主體可能不是社會下層,而是包括社會名流在內的社會中上層,盡管社會下層勞動者可能居人口多數。這次征收預計50 000英鎊入賬,但由于缺乏有效的管理制度,實際所得僅為其半。

1380年的征收原則由等級轉變為資產。這次征收雖沒有像1379年那樣規定各類納稅人的具體數額,卻也設定了上線和下線。第一等級即最富有者夫婦兩人所納不超60 格羅特,即不超過1英鎊,夫婦單方不超過10先令。最低一級夫婦兩人所納不少于1格羅特,單方不少于2便士。而且特別強調富人幫助窮人。這樣,第一等級便是最低等級的60倍。下院之所以做這種規定,實際上是把征收任務交由各納稅城市、鄉鎮處理,并給予它們相應的操作空間,在此空間之內進行靈活處理,以盡快完成征納任務。但基本的指導思想是顯見的,這就是通過資產而不是等級征收,從而在等級原則的基礎上向前推進了一步。與1379年比較,這次征收降低了富豪與底層納稅人之間的差距,而這種降低,呈現的只是征收額度的變化,與等級到資產的稅則轉換并無沖突。所以,以此認識征收技術的進步和公平意識的提升是沒有問題的。

綜合來看這三次普爾稅征收,其征收技術的進步和公平意識的提升是顯而易見的。1377年因首次征收,沒有經驗可資借鑒,因此既沒有體現貧富差距,也沒有反映累進意識。在1377年征收的基礎上,1379年征收進行了改革,由平均征斂變為按爵位或等級繳納,這就在一定程度上體現了“累進”的特點。但如前所述,按爵位或等級征收只能大體上反映貧富之間的差距,一般來說,爵位越高越富有,但具體到個人,爵位和財富就不一定相輔相成,高爵位者并不一定比低爵位者富有。這樣看來,1379年的所謂“累進”也就可能存在一定的欠公平、欠公正。正因為如此,1380年又進行了改進,由按等級高下轉換為按資產多寡征收。這樣的制稅原則,無疑進一步趨向公平與公正,從而進一步體現了普爾稅的合理性。

與此同時,還存在一個小兒納稅問題。在人類稅收史上,小兒納稅是征收人頭稅的國家所涉及的一個普遍性問題。如上所述,英國3次普爾稅起征年齡分別為14、16和15歲。這樣的起征年齡是大還是小呢?通過簡單比較,問題即可得到解決。在古代中國,小兒納稅是一種普遍現象,公元前348年,秦“初為賦”,至南北朝的齊梁成漢,小兒一直在征稅范圍內。漢代口賦從7歲起征,年年繳納,收歸皇室,“以食天子”。武帝時因長年用兵,開支浩繁,財政虧空,又將起征年齡降至3歲,稅率相應增至23錢,有的邊遠地區甚至規定1歲便須繳納。漢元帝時改回7歲,但至東漢末年,因軍閥混戰,政治黑暗,一度又降至1歲。所以,“漢末產子一歲則出口錢,民多不舉產”。本來,平民的稅負已夠沉重,小兒交稅,無疑進一步加重負擔,甚至威脅到他們的生存,以至于有的父母生了孩子就立即殺死。即使不說1歲、3歲幼兒,就以7歲幼童而論,英國普爾稅起征年齡也大出七八歲。7歲兒童還沒有勞動能力,只能靠父母養活。所以向小兒征稅實際上是巧立名目,加重納稅人負擔。而既然父母負擔已然沉重,連養活自己都非常艱難,出現“殺子”現象也就不足為怪了。14、15歲則不同,這個年齡已進入少年期,不僅具有了一定的體力,而且也有一定的勞動能力,基于當時的歷史條件,做一些力所能及的活計也就具有了必然性,這對于統治者來說,征稅也可以理解。但是,1歲、3歲抑或7歲還處在或剛剛走出吃奶階段,既不能創造價值,為什么還要向他們征稅?或認為,武帝時期情況特殊,為了解除北方匈奴族的威脅,向小兒征稅是不得已而為之。這似乎也不能服人,因為歷史發展到漢代,稅收形式已經俯拾即是,為什么不將口賦換一種形式向富人或身居高位者征收?由此即可見,還是制稅觀念或制度使然。通過這樣的比較,英國普爾稅征收的合理性更加顯見。

3.先進性

從比較中認識1379、1380年兩次等級或累進普爾稅的征收,即可見其中蘊含著一定的先進性。在中古中國,人頭稅征收似乎不考慮等級差異與貧富分化的社會現實,每次征收大體上都執行一個標準。此外,還存在一個豁免問題。古代官員領取的俸祿似乎一直享受免稅待遇。具有一定社會地位的人員,包括通過科舉考試獲取功名的文化人,也往往享有免稅特權。而且,這種特權還常常因被蠲免者的地位而蔭及他的家族甚至他的家鄉。但在中古英國,職位越高,則納稅越多。在豁免方面,英國的原則不同,豁免的對象主要是貧困和受災群體,如三次普爾稅都對乞討者進行了豁免。古代中國也存在對貧困和受災群體的免征,但豁免的主體是廣大官員,而不是貧困或受災群體。

從發展的角度進行認識,普爾稅的先進性更加突出。當今世界大多數國家基本都以“量能課稅”為原則。追溯這一原則的歷史由來可見,這是一種在中古稅收理論的基礎上,經過后世賦稅史家、經濟史家的總結、思考、研究、實踐、改進、完善而形成的原則。它首先在發達國家推行,繼而在落后國家得到借鑒推廣從而普遍化了。由此可見,現代所謂的“量能征收”,實際上不過是那時的歷史延續,只不過征稅過程更加細致而已。

也正是在累進原則的基礎上,后來形成了“所得稅”或累進所得稅(progressive income tax)的概念。這一概念強調納稅人按即時收入的比例繳稅,即依據收入的高低確定稅率,對高收入者按高稅率征稅,對低收入者按低稅率征稅。顯然,概念的核心即是累進原則。1799年,基于英法戰爭的需要,同時出于公平公正的考慮,英國政府開征了所得稅。如果說當時的征收由于戰爭的斷續不定還具有臨時性特點,那么進入19世紀,在羅伯特·皮爾任首相期間,1842年恢復征收,至60年代,即在格拉斯頓任首相期間,作為常設稅項固定下來。19世紀后期20世紀初期,美、法、德、日等先進國家也先后開征,之后便很快推廣開來,及至今天,已經成為世界各國稅收結構中的主體稅項。如此,將累進原則置于歷史框架中認識,英國中古時期的稅收理念、賦稅理論以及普爾稅的歷史地位,其先進性和現代性意義也就清晰可見了。當然,對所得稅的形成產生影響的并非僅僅是普爾稅,甚至說產生較大影響的也未必是普爾稅,但無可否認,普爾稅在其中產生了一定影響則是無疑的,這就決定了普爾稅的歷史地位。

五、終結問題

學術界多認為,1380年普爾稅的征收引發了瓦特·泰勒起義,而瓦特·泰勒起義又終結了普爾稅的征收。綜觀14世紀的英國史可見,這一觀點有失偏頗。

14世紀是英國歷史上的一個動蕩時代:1337年,百年戰爭爆發,給英國經濟造成了重創,財政負擔急劇提升,財政支出較正常年份高出10~15倍;1348年,黑死病肆虐,導致近一半人口死亡,勞動力數量大幅下跌,致使大量土地因無人耕種而荒蕪。進入70年代,百年戰爭趨向高潮。國家需要高額稅收支付戰費,否則,必致王朝傾覆,國土淪喪。這是造成70年代末三次普爾稅連續征收的根本原因。另一方面,勞動力的急劇下跌在客觀上要求提升現有勞動力的工資,所以農民要求提高工資是必然的,也是正當的。可是政府非但沒有滿足他們的要求,反而通過勞工立法,力圖維持黑死病爆發前的工資水平,這必然導致政府與民眾之間矛盾的尖銳化。

關鍵的問題是,這時農民的生產生活狀況是否像許多著述描述的那樣惡劣?是否是高稅收威脅了社會下層人口的生存?事實上,在百年戰爭和黑死病爆發后、瓦特·泰勒起義發生前的幾十年里,經濟條件早已在趨穩向好。由于黑死病造成了勞動力短缺,工資上漲遠較物價為快。許多維蘭已積有可觀的資產,沒有土地的勞工也可以獲得很好的收入。而且在起義者中,富有者占很大比例,有些人擁有土地、牲畜、羊群;有些人在起義期間或1381年之后的幾年內,在莊園、村鎮和百戶區擔任重要職務。再看稅額。不說1377年的平均4便士、1379年的最低4便士,就1380年的所謂平均值12便士而言,其實也只相當于兩三天的工資,這對于維蘭、農奴來說,一般不會構成負擔,繳納也大多不成問題,更不會因為交稅而傾家蕩產。農民的經濟、生活狀況如此,農民起義是針對1380年的賦稅征收嗎?起義農民主要有哪些要求呢?這可從起義的兩個綱領——邁爾恩德(Mile-End)綱領、史密斯菲爾德(Smithfield)綱領中得到答案。在邁爾恩德綱領中,農民的要求主要是廢除農奴制、勞役制、降低地租、任何人不再服役于其他人;在史密斯菲爾德綱領中,主要是廢除“剝奪法律保護”規定、廢除領主權,所有人一律平等、剝奪修道院和世俗教士的土地、廢除農奴制和維蘭制。兩個綱領均未見有針對1380年賦稅征收的條款,也沒有一條要求降低稅率。另外,起義領袖約翰·保爾(John Ball)在戰前演講的名言——“在亞當耕種、夏娃紡織的時候,誰是貴人?”,顯然也是指農民的自由、平等問題。所以我們的結論是,農民起義與普爾稅的征收雖不能說無關,但肯定關系不大。

那么,是什么原因造成了這場起義?在我們看來,首先是百年戰爭和黑死病爆發給社會造成的影響,這些影響使城市和鄉村社會都積累了很多的不滿,因此民眾起事頻發,以至于幾十年后,匯集成了大規模的農民起義。所以有學者說,農民起義是由太多的不滿堆積而成的。這一觀點也大體與上述兩份綱領相契合。

其次,現行制度大大滯后于經濟的發展和民眾的期望。14世紀中期,英國資本主義萌芽已獲顯著增長,城市數量大增,商品經濟得到了很大發展,勞役地租已經基本為貨幣地租所取代。這些發展,在客觀上都要求勞動者擁有自由身份,因此與農奴制形成了尖銳的矛盾。作為經濟發展的必然反應,廣大下層民眾的第一要求自然是廢除農奴制,所以,邁爾恩德綱領和史密斯菲爾德綱領都把這一要求作為與國王談判的首要條件。可是政府仍然在極力維持這一過時的制度,在這種情況下,下層民眾也就必然揭竿而起了。

另外,農民起義也包含一定的文化因素。對廣大民眾而言,只要國家政策或法律規定等不合他們的要求,他們就尋找機會以各種方式表達自己的不滿。所以,英國中古社會農民起事頻發,在一定程度上說都是一種不同意見的表達。這是歐洲的民族性格使然,而并非賦稅征收給他們造成了多重的負擔。中國封建社會的農民則不同,無論天災還是人禍,只要不危及生命,他們能夠忍受,這也與民族性格密切相關。瓦特泰勒起義被鎮壓后,農奴制被廢除了,賦稅征收也回歸了舊制。但無論是農民起義,還是賦稅征收回歸舊制,都與普爾稅的征收關系不大,也不能否定普爾稅的合理性。

可以認為,普爾稅征收是百年戰爭期間國家財政嚴重危機時的特殊舉措,危機過后,賦稅征收理應回歸常態。農民起義被鎮壓后,英國歷史便開始了王朝更替的過程,國王與貴族的矛盾日趨尖銳,激烈復雜的派系斗爭使國王的征稅要求連續幾年遭到否決。之后再行征收,便不再有普爾稅稅項,而普爾稅的征收也就至此終結。這樣,無論是普爾稅的終結,還是賦稅制度的回歸,都未必是政府和議會的專意而為,也見不到這方面的相關資料,因此可以大體上理解為是一個自然的過程。

綜上所述,1381年瓦特·泰勒起義與普爾稅的征收關聯不大,或者說基本上是兩個問題;爆發的原因并非稅負沉重,生存艱難。起義的矛頭是針對農奴制,而不是普爾稅。起義農民也沒有否定普爾稅的合理性。

本文作者顧鑾齋,山東大學歷史文化學院教授;李玲,山東大學歷史文化學院博士研究生。濟南 ?250100

(責任編輯 ? 任世江)