企業生命周期內的創新生態系統戰略演變

劉雪芹 張貴 高梓雅

【摘要】企業創新生態系統戰略演變的核心在于不同生命階段創新目的的實現和不同目的之間的銜接轉換。在解析企業的創新生態戰略基礎上, 基于“創新目的性—主導戰略—適配機理—競爭優勢”的演變邏輯, 構建生命周期內創新生態戰略演變框架。分析發現: 企業初創期重點嵌入依附一個外部支持性創新生態而實現更好的創新內能積累, 以獲取孵化生長優勢; 擴張期重點構建主導一個企業生態系統而協同創造更大價值, 以獲取共生整合優勢; 成熟期重點推進企業生態系統的演化重構而實現更好的外部環境適配, 以獲取變革再造優勢。

【關鍵詞】企業生命周期;創新生態系統;戰略演變;競爭優勢

【中圖分類號】 F270 ? ? 【文獻標識碼】A ? ? ?【文章編號】1004-0994(2023)15-0132-6

一、 引言

創新生態系統的提出, 高度契合了企業創新競爭的“新常態”。創新生態系統建設, 作為一種更加明晰的新競爭思維、 新發展方式變得愈加重要, 可以說已進入以創新生態系統為主的“競爭范式3.0”階段。

目前來自于理論和實踐兩層面的熱烈追捧, 創新生態系統正在開始由創新管理的一個分支演化為戰略管理與創新管理交叉領域的重要議題, 已有研究主要圍繞資源整合、 平臺網絡、 能力互補、 價值共創等主題展開。聚焦于企業資源方面, Shaw和Allen(2018)、 Gomes等(2018)認為創新生態系統優勢在于可培育長期互補的稀缺資源, 可有效整合現有資源、 激活閑置資源, 實現企業價值的重塑和再生。聚焦于知識能力方面, 梳理項國鵬(2020)、 李其瑋等(2018)學者觀點發現, 創新生態系統的競合共生、 開放共享有利于企業形成對核心技術的創新突破能力, 產生專有性知識優勢、 成本領先知識優勢和利益領先知識優勢。聚焦網絡關系方面, 柳卸林和王倩(2021a)、 蘇策等(2021)認為參與者間的網絡依賴協同易于實現價值共創和“生態式”隔絕機制。聚焦于創新績效方面, 張運生和陳祖瓊(2020)指出, 創新生態系統易于激發直接網絡效應和間接網絡效應, 從而推動核心技術產品化和市場化。

可以說, 創新生態系統已成為企業重要的創新發展戰略, 但是目前多數學者對創新生態系統的研究是將企業作為一個靜態個體, 并主要探討生態成員協作對企業發展的影響和可能帶來的資源能力整合效應。然而, 企業不是靜止不變的, 其像自然界的生物體一樣遵循著從初創到擴張到成熟的動態發展規律, 而處于不同生命階段的企業由于所面臨的基礎條件、 問題困境、 發展目標等不同, 必須以不同的生態戰略應對, 以加速組織成長和防止可能的衰退(Walter等,2006)。因而在企業的生命發展過程中, 創新生態系統作為企業的一種創新競爭戰略不是靜態單一選擇, 而是處于不斷變化之中的, 不同生命階段不僅生態戰略重點不同, 其對企業生長的影響也將有所不同。

基于此, 本研究在解析創新生態系統戰略框架的基礎上, 重點從動態視角探討企業生命周期內的創新生態系統戰略演變, 以及不同生命階段的生態戰略對企業發展的影響, 以此更加深刻地揭示創新生態戰略與企業發展的關系, 豐富和拓展創新生態系統理論。

二、 企業視角的創新生態戰略及演變框架

(一)企業視角的創新生態戰略

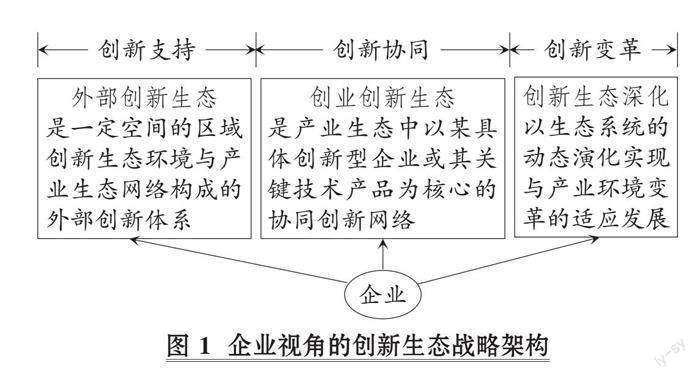

自“創新生態系統”概念被提出以來, 學界一直熱衷于探討創新生態系統的層次與類型劃分, 提出了企業創新生態、 產業創新生態、 區域創新生態等, 因此創新生態系統概念存在一對多問題(Ritala和Almpanopoulou,2017)。然而企業是創新的主體, 創新生態系統其最終目的是服務于創新型企業, 這種不同層次、 不同對象的劃分容易割裂創新生態系統對企業影響作用的整體性認識。故站在企業這一微觀視角, 綜合Adner(2017)、 Hwang和Horowitt(2015)對創新生態系統的認識, 以及王偉楠等(2019)基于不同情境化視角對創新生態系統的內涵梳理, 從環境支持、 組織協同、 產業變革三個方面構建統一的創新生態戰略架構。

1. 環境支持與外部創新生態。聚焦創新的環境支持, 創新孵化、 創新擴散與捕獲、 多樣性共生、 群居棲息成為創新生態系統的主導邏輯。它強調專業化的基礎設施、 完善的社會分工體系、 濃厚的創新文化、 密集的風險資本等創新條件, 強調一定空間或產業內的產業鏈、 創新鏈、 服務鏈和資金鏈的融合, 具有繁榮而多產、 復雜且難以復制等特征。它既是一定空間范圍內由創新實踐主體、 相關支撐機構和創新環境共同構成的, 充滿有形創新資源和無形創新基因的區域創新生態體系,又是一定空間范圍內的產業集聚, 即由擁有“相似知識或技術”的創新企業集合, 以及技術發展所依賴的創新元素共同構成的產業協作生態體系(趙放和曾國屏,2014)。所以聚焦創新的環境支持, 企業視角的創新生態系統體現的是支持創新的社會網絡空間, 是對企業這一核心主體的外部區域環境與產業網絡支持, 可統稱為企業的外部創新生態系統。

2. 組織協同與企業創新生態。聚焦創新的組織協同, 開放式創新和共同價值創造成為創新生態系統的主導邏輯, 它強調產業內外的創新型企業集合, 強調產業節點間的技術依存、 伙伴共生和共同價值主張, 并以平臺、 網絡等形式展現, 體現的是一種產業內或產業間的組織協同, 或者說是一種產業創新生態。當然, 對于某一具體產業生態系統內的核心企業來說, 這種產業間的組織協同是在打破組織邊界、 踐行合作創新的趨勢背景下, 以該企業的核心技術產品為中心, 延伸到上下游伙伴企業, 形成的可將多產業節點的相關創新成果整合成一套整體解決方案的價值協作網絡(Adner,2006)。所以聚焦創新的組織協同, 企業視角的創新生態系統側重于企業個體行為分析及其主導作用, 是產業創新生態系統中以某一具體企業或其技術產品的價值創造為中心的產業組織協同行為(趙放和曾國屏,2014), 可以稱其為企業創新生態系統。

3. 產業變革與創新生態演化。聚焦創新的產業變革, 技術進步與變革、 主流與新流生態更替、 產業結構變化與新環境適配成為創新生態系統的主導邏輯, 它強調創造性破壞與新價值空間創造, 具有演化適應性、 調節修復性、 協同進化等特征。因而創新生態系統必須置于一定的產業情境中去考量, 如基于某一具體產業技術所形成的生態系統, 可能因為適配了產業情境而成為主流生態。但是產業變革, 將推動技術跳躍“S”形曲線躍遷至新的發展軌道, 而這將推動主流創新生態系統更替, 演生出新流創新生態系統。所以聚焦創新的產業變革, 企業視角的創新生態系統必須是一個不斷演化發展的系統, 是在核心企業的主觀能動下, 通過對創新資源的重新調整和對創新參與者們的協同改變來優化系統的結構和功能, 以形成新的創新能力甚至更替為新的生態系統, 從而適應新的市場環境與產業變革。

綜合以上分析, 企業視角的創新生態系統戰略不是單一戰略, 而是包含了企業創新生態、 外部創新生態和創新生態演化三個方面, 如圖1所示。當然, 創新生態系統戰略的這三個方面未必同時等同作用于企業的整個生命周期, 或者說在企業不同生命階段強調不同創新生態戰略維度對企業發展的影響。

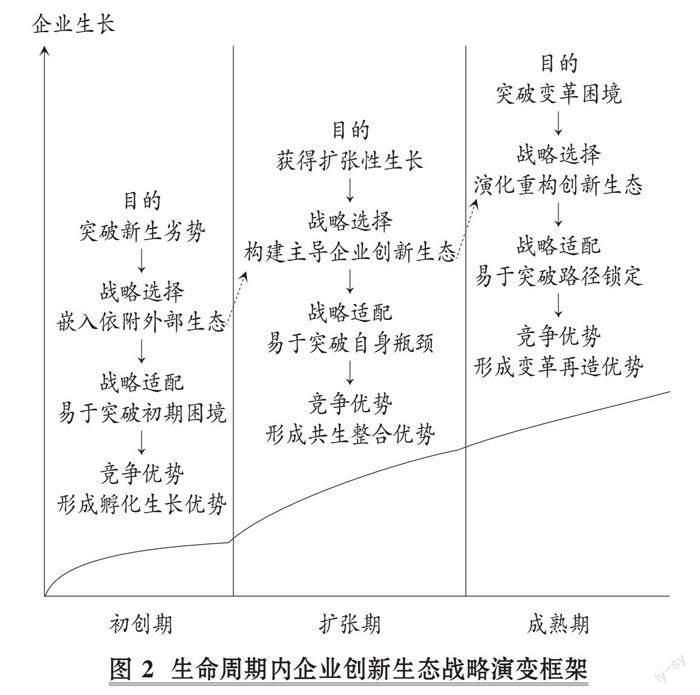

(二)企業生命周期內創新生態戰略演變框架

目的性是創新生態系統的核心特征。站在企業視角, 創新生態系統戰略演變的核心在于不同生命發展階段創新目的的實現和不同目的之間的銜接轉換。基于不同生命階段的發展特征和目的性需求, 企業需選擇一定的主導創新生態戰略以適配其發展情境, 從而助力構建競爭優勢。而隨著企業發展并步入新的生命階段, 其發展情境和目的性需求也隨之發生轉變, 為此, 其創新生態戰略也將隨之演變。所以目的性是企業選擇創新生態戰略進行創新活動的根本, 而不同生命階段創新目的間的轉換銜接是創新生態戰略演變升級的重要機制(高山行和譚靜,2021)。

由此, 基于“創新目的性—主導戰略—適配機理—競爭優勢”的演變邏輯, 研究構建生命周期內創新型企業的創新生態戰略演變框架, 即“初創期嵌入依附外部生態—擴張期構建主導企業創新生態—成熟期演化重構創新生態”, 如圖2所示。

三、 初創期嵌入依附外部創新生態

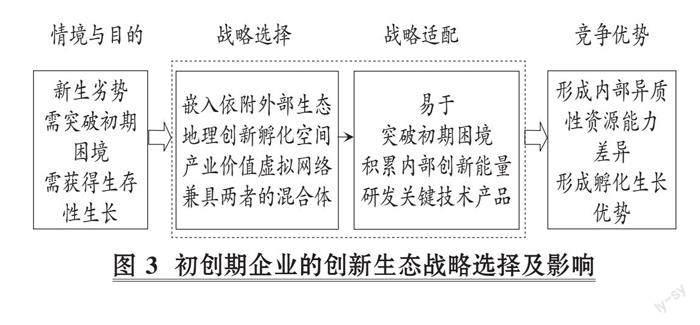

(一)初創期創新目的與創新生態戰略選擇

初創期主要指還處于孵化生長階段的創新型企業, 類似于研究者們所說的創建期、 存活期等, 即企業形成前的種期孕育、 企業創建期的幼稚生長、 企業少年期的學習穩固階段, 總體可稱為企業的初創生長期。

初創期企業通常存活時間短、 倒閉關閉率居高不下, 難以跨越“死亡之谷”。具體表現為, 一方面由于“自給能力差”, 面臨資本、 人才、 市場、 合作伙伴、 機會缺乏等資源約束難題, 需要一個類似硅谷、 北上深杭創新生態的支持性環境和保護空間, 這個環境和保護空間就如充滿了“營養素”的“熱帶雨林”一樣, 成為企業成長、 建立協作網絡和毀滅性創新的“孵化室”。另一方面, 由于“新生弱小”, 面臨尚未形成行業內核心技術產品, 或探索中的技術產品尚未獲得行業市場合法性等“能力約束”難題, 此時無力對外部創新要素或創新組織產生影響, 使其與自身的創新過程和創新內容協同, 無法整合外部相關利益者及資源, 以構建一個自身主導的創新生態系統(劉雪芹,2021)。故初創期企業的發展目的主要是希望克服資源約束與能力約束等初期困境, 順利跨越“死亡之谷”, 獲得較好的生長績效。由此, 在創新生態戰略的三個維度構成中, 初創期企業更需要嵌入一個既有的外部良好創新生態環境中, 這個外部支持性創新生態可能是一個區域生態系統, 也可能是一定空間內的產業生態系統, 或者是兼具區域、 產業特性的創新生態混合體。當然由于新生弱性, 初創期企業無力對外部生態系統產生以自身為目的的主張性影響, 而主要是嵌入棲息, 依附性利用外部創新生態系統。

因此, 基于初創期企業要“突破新生弱性、 獲得生存性生長”的創新目的, 這一時期主要采用嵌入依附戰略, 即嵌入棲息于一個具有孵化培育作用的外部支持性創新生態系統。

(二)初創期創新生態戰略適配機理與競爭優勢

嵌入棲息外部創新生態的創新戰略適配了初創期企業的目的性需求。既有的外部支持性創新生態系統內有著專業性公司、 戰略伙伴、 創業資本、 技術人才、 創新服務等“先天”外生比較優勢要素, 以及組織鄰近性、 創新文化、 有效率的制度、 多樣化需求、 鄰近大學的知識外溢等交織作用的外生比較優勢環境。

嵌入這樣一個外部支持性創新生態系統內, 一方面初創期企業更容易提升對市場變化的警覺意識, 挖掘新的未經證明的價值創造機會(程鵬等,2019), 獲得專業化的資源和創新服務支持, 發現可能合作的商業伙伴并提升往來頻率, 從而可能突破初期資源約束發展困境。另一方面, 多樣化的環境和豐富資源支持, 在“干中學”的過程中更可能不斷地學習、 模仿、 搜尋、 嘗試、 創造, 易于產生新思想、 新方法、 新技術(董曉芳和袁燕,2014), 實現自身創新資源和創新能力的積累與提升, 研發出產業所需的關鍵技術產品, 從而突破“能力約束”獲得生存性生長。典型的如小米、 速感科技、 蟻視科技和鈦方科技等這些大科技公司或獨角獸企業, 都創建于設施完善、 政策優惠、 融資便捷、 創業文化濃厚的中關村創新生態, 他們在這樣一個專業化分工的生態網絡里因“共享生產要素”而降低創新成本, 因文化激勵與資本支持易于把創新思想變為技術并推向市場, 從而獲得高水平的孵化培育績效(陳強等,2018)。再如英特爾、 蘋果、 谷歌、 思科等美國大科技公司, 都生長于創新創業“圣地”硅谷, 在這樣一個“熱帶雨林”式支持環境里這些公司易于獲得資本支持、 專業服務、 市場進入等方面的便利, 創業者知道自己缺少什么、 新的機會是什么和科技趨勢是什么, 從而獲得與初期創業相關的知識(李鐘文等,2017)以及創新積累的速度優勢。

所以, 初創期企業利用已存在的外部創新生態系統內的比較優勢要素, 吸納形成為自己的創新基因和創新路徑, 這是企業克服新生劣勢、 獲取外部比較優勢的重要發展過程。由此嵌入依附外部創新生態系統的戰略優勢在于, 適配初創期企業發展情境與目的性需求, 易于實現自身創新能量的快速累積, 研發出產業所需的關鍵技術產品, “孵化生長”出內部異質資源能力差異, 形成孵化生長的比較優勢生態租。具體如圖3所示。

四、 擴張期構建主導企業創新生態

(一)擴張期創新目的與創新生態戰略選擇

擴張期主要指企業已順利度過初創期, 進入高發展、 高成長的青盛年階段。這一階段企業自身能量已有效集聚, 有了較強的獨立發展能力, 已初步擁有了行業關鍵技術或關鍵產品, 企業核心的競爭支撐點已經形成, 其技術創新、 商業模式創新所帶來的產品優勢和高收益優勢在市場上得到充分體現。

此階段由于自身資源、 能力及技術的累積和核心資產壁壘的構筑(張晶和于渤,2022), 一方面企業對外部環境有了更多話語權, 表現為不僅對所嵌入生態系統內的部分創新要素和創新組織產生了影響力和軸心力, 還突破當前產業與空間限制, 將這種影響和聯系拓展向更多外部創新體和創新要素。另一方面, 初創期的嵌入性或棲息依附性作用將讓位于企業的外部整合協同能力, 因為特定區域或產業空間嵌入性聯系所固有的范圍和比較優勢, 已無法滿足企業的擴張需求。故擴張期企業的發展目的是希望實現技術與市場的內部創新突破, 在與大量合作者建立商業與技術聯系的基礎上(Dh等,2016), 形成以自身的關鍵技術或產品為核心的外部整體競爭優勢。由此在創新生態系統戰略的三個維度構成中, 擴張期企業更需要協同原所嵌入外部生態內的部分創新要素和支持者, 以及培養吸納進來的產業空間外的創新要素和伙伴, 形成以自身關鍵技術產品為核心的企業創新生態系統, 以此放大企業撬動外部資源能力的合作空間。

因此, 擴張期企業主要的創新目的已由“突破新生弱性、 獲得生存性生長”轉變為“突破內部瓶頸、 獲得擴張性生長”, 其主要創新生態戰略選擇也由嵌入依附戰略轉為構建主導戰略, 即構建一個以自身為引領的企業創新生態系統。

(二)擴張期創新生態戰略適配機理與競爭優勢

構建主導一個企業創新生態系統的創新戰略適配了擴張期企業的目的性需求。對于自身生長能力已進入佳態, 而急需進一步突破自身能量的有限性進而實現突破性成長的擴張期企業來說, 以自身為核心的企業創新生態系統通過外部力量的共生協同與合作互補(劉暢等,2022), 將內部異質資源能力外部化, 或者說以生態企業內部能力與生態網絡下協同效應加杠桿的協同, 擴展了對外部環境的影響力和支配力。

首先, 創新生態系統內共同的價值主張使生態成員彼此間形成清晰且統一的共同愿景戰略, 由此可刺激合作伙伴對生態系統進行互補投資, 這使得企業可以創造乘數效應, 企業自身資源的每一次增量投資都能在生態系統中產生指數增長。其次, 生態系統共同的愿景期望觸發了基于核心技術產品的資源能力編排行動, 實現了內外部資源能力的互補組合與傳遞匹配(王國紅和黃昊,2021), 這使得擴張期企業可以以系統的方式去創造市場, 為不斷擴大的問題和市場創造更有價值的整體創新性解決方案(Adner,2017)。另外, 利用創新生態內的專業合作伙伴網絡, 擴張期企業以自身的內部資源能力撬動了整個系統力量, 即以系統的方式去參與外部競爭, 以內外部力量的共生協同放大了與競爭企業的價值創造差異, 加大了與競爭者優劣勢的分野(吳義爽,2019)。典型的如ARM公司, 其是一家RISC 處理器設計公司, 利用創新生態系統戰略來發展半導體業務, 通過構建差異化的合作伙伴角色, 不僅刺激了合作伙伴的互補性投資, 實現了靈活性和共同學習, 反過來合作伙伴幫助ARM設計出更適合未來市場和應用需求的芯片(Williamson和Meyer,2012), 提升了銷售額, 使ARM的市場份額增加到90%以上。

所以, 以自身關鍵技術或產品為核心的企業創新生態系統借助外部共生協同杠桿放大了企業的內部異質性資源能力差異, 形成了對外部環境的影響力和支配力, 實現了企業整體性創新能量的提升。由此, 構建一個以自身為核心創新生態系統的競爭優勢在于, 適配了擴張期企業發展情境與目的性需求, 易于突破自身內部有限性瓶頸, 創造自身資源能力差異基礎上的外部生態協同關系差異, 形成共生整合的競爭優勢生態租。具體如圖4所示。

五、 成熟期演化重構創新生態

(一)成熟期創新目的與創新生態戰略選擇

成熟期企業在經歷擴張期的發展壯大后, 將進入穩定與健康發展的最佳階段。此階段企業已成為本領域的燈塔型企業, 擁有強大的企業創新生態系統, 且前期企業創新生態戰略的成功經驗和戰略路徑已被慣例化, 形成為穩定的優勢基因和發展慣性。

但是一個健康的企業創新生態系統不是固定不變的, 它是在不斷演化發展的。演化是企業創新生態系統最重要的特性之一, 它通過主動搜尋和選擇摒棄與當前競爭環境匹配度低的創新慣例, 修正或創建為更能匹配當前市場特征的新慣例, 以提升創新生態系統效能。演化一直發生于創新生態系統內, 但是成熟期創新生態在技術研發、 價值創造等方面形成的發展慣性和路徑依賴, 容易使其在認知、 技術、 行動上受制于既定的價值生態網絡, 沿著某個連續性發展路徑不斷自我強化。一定時期內它的發展實現了與某一環境框架的連續性適配, 而外部變革的到來, 穩固的發展慣性很難使生態企業發生突變, 可能使企業生態系統被鎖定在某種無效率的狀態之中, 進而其創新生態壁壘坍塌或不再起作用。故成熟期企業的發展目的主要是希望突破已有路徑, 以自身變革適配外部變化的產業環境, 并重構競爭優勢。由此, 在創新生態系統戰略的三個維度構成中, 企業更需要及時關注外部環境變革, 保持其生態系統的異質、 學習和探索性, 從而推動創新生態系統及合作伙伴進行生態演化, 以技術、 價值主張、 商業模式等的自我顛覆重構為更有競爭力的新生態系統。

因此, 成熟期企業主要的創新目的已由“突破內部瓶頸、 獲得擴張性生長”轉變為“突破變革演化困境、 適配外部產業環境”, 其主要創新生態戰略選擇也由構建主導戰略轉為演化重構戰略, 即以主動變革式演化重構創新生態系統。

(二)成熟期創新生態戰略適配機理與競爭優勢

推進創新生態系統演化尤其是變革式演化的創新戰略適配了成熟期企業的目的性需求。對于已處于長期穩定發展狀態, 而需突破現有慣性、 形成變革發展新力量的成熟期企業來說, 創新生態系統的變革適應、 調節修復、 協同進化等演化特性, 有益于其突破成熟期的優勢創新生態慣例, 及時對其內部資源能力和外在整體協同能量進行更新升級, 從而可能避免在生命成熟階段漸入生命的衰退期。

一方面, 創新生態系統演化是由內部創新主體主動推動和外部環境被動推動的, 基于慣例的連續或非連續性演化。良好的創新生態系統具有開放、 異質、 學習與自由探索的特性, 成熟企業因外部變革引發“在位者危機”, 在保持對原核心技術產品改進與擴展的同時, 不斷保持對外部新技術、 新知識、 新動向的學習捕捉。由此可能突破路徑依賴鎖定, 形成對未來發展的新認知、 新判斷, 進而推進變革行動, 孕育出適配新產業情境下的新關鍵技術產品, 即實現企業自身內部異質性資源能力的更新(劉雪芹和張貴,2022)。

另一方面, 創新生態系統演化是一個有機關聯、 相互依賴、 動態發展的組織現象(柳卸林和王倩,2021a、2021b), 其核企業的內在異質性資源能力與外在共生整合效應具有共同演化關系。即演化過程中新核心技術產品的出現將引發原生態系統內配套端、 互補端的共同演化更新, 正是核心技術產品架構與其配套組件及互補應用端的綜合作用決定了新技術的使用性能, 也決定了創新生態系統的演化速度和新舊系統更替速度(Adner 和Kapoor,2016)。共同演化過程可創造出一個更具競爭力的新生態系統, 它重構了核心技術產品的外在生態網絡, 實現了企業外在協同能力差異的更新。

所以, 成熟期企業基于其在生態系統內的核心領導者地位, 引領創新生態系統的演化發展, 以重構創新基因和創新路徑, 實現由原競爭優勢向新競爭優勢轉換。由此, 推動創新生態系統變革演化與重構的競爭優勢在于, 易于突破路徑依賴與鎖定效應, 演化形成與外部產業環境相適配的新資源能力差異和新生態協同關系差異, 行成競爭優勢生態租。具體如圖5所示。

六、 結論

創新生態系統作為企業的一種發展戰略, 其影響企業創新發展的機制不是唯一的, 動態視野下的企業行為過程及生態戰略選擇存在著明顯差異, 企業生命周期內的創新生態戰略是演變發展的。

一是創新生態戰略和企業生命周期形成一個共同演變過程。表現為隨著企業生命階段變化, 需要相應的創新生態系統適配企業的階段性目的需求, 這將帶動企業的創新生態戰略演變。即在初創期, 企業主要需要嵌入依附一個外部支持性創新生態系統, 在擴張期則重點構建主導一個企業創新生態系統, 在成熟期則關鍵是推進企業創新生態系統的演化重構。二是不同生命階段的創新生態戰略對企業產生了不同影響, 推動了企業競爭優勢的三次轉換, 初創期由新生劣勢到獲取比較優勢, 這是一個嵌入棲息外部生態獲取孵化生長優勢的過程, “孵化”出企業內部異質資源能力差異; 擴張期由比較優勢轉化為競爭優勢, 這是一個通過協同外部生態力量獲取共生整合優勢的過程, 形成資源能力差異基礎上的外部生態協同關系差異; 成熟期由原競爭優勢再造為新競爭優勢, 這是以演化重構創新生態獲取變革再造優勢的過程, 再造了內部資源能力差異和外部協同關系差異。具體如圖6所示。

創新生態系統契合了企業不同生命階段的生長及發展需求。當前在產業發展和國際競爭環境發生劇烈變化的背景下, 創新生態系統較創新系統、 較產業鏈價值鏈分析范式等更具優越性, 以孵化棲息、 共生協同、 變革演化的生態思維分析企業的創新發展與創新競爭, 更適合于指導創新型企業的發展實踐。因此, 基于產業發展的新趨勢和技術創新的競爭挑戰, 無論是政府還是企業應積極轉變發展思維, 認清創新發展、 創新競爭的本質與趨勢, 用創新生態系統理論范式指導企業從初創期到擴張期再到成熟期的發展實踐。

【 主 要 參 考 文 獻 】

陳強,肖雨桐,劉笑.京滬獨角獸企業成長環境比較研究——城市創新創業生態體系的視角[ J].同濟大學學報(社會科學版),2018(5):112 ~ 120.

程鵬,柳卸林,朱益文.后發企業如何從嵌入到重構新興產業的創新生態系統[ J].科學學與科學技術管理,2019(10):1 ~ 17.

董曉芳,袁燕.企業創新、生命周期與聚集經濟[ J].經濟學(季刊),2014(2):767 ~ 792.

高山行,譚靜.創新生態系統持續演進機制——基于政府和企業視角[ J].科學學研究,2021(5):900 ~ 908.

李其瑋,顧新,趙長軼.產業創新生態系統知識優勢的演化階段研究[ J].財經問題研究,2018(2):48 ~ 53.

李鐘文,威廉,瑪格麗特等.創新之源:硅谷的企業家精神與新技術革命[M].北京:人民郵電出版社,2017.

劉暢,梅亮,陳勁.基于互補者視角的平臺生態系統研究評述[ J].軟科學,2022(4):8 ~ 16.

劉雪芹.基于創新生態系統的企業競爭優勢研究[D].天津:河北工業大學,2021.

劉雪芹,張貴.成熟企業創新生態系統的變革式演化與競爭優勢再造[ J].科技管理研究,2022(22):16 ~ 25.

柳卸林,王倩.創新管理研究的新范式:創新生態系統管理[ J].科學學與科學技術管理,2021a(10):20 ~ 33.

柳卸林,王倩.面向核心價值主張的創新生態系統演化[ J].科學學研究,2021b(6):962 ~ 964+969.

蘇策,何地,郭燕青.企業創新生態系統戰略開發與競爭優勢構建研究[ J].宏觀經濟研究,2021(4):160-169.

王國紅,黃昊.協同價值創造情境中科技新創企業的資源編排與成長機理研究[ J].管理學報,2021(6):884 ~ 894.

王偉楠,吳欣桐,梅亮.創新生態系統:一個情境視角的系統性評述[ J].科研管理,2019(9):25 ~ 36.

吳義爽.能力差異、網絡杠桿與平臺企業競爭優勢的共同演化[ J].科學學與科學技術管理,2019(10):38 ~ 53.

項國鵬.創新生態系統視角的企業核心技術突破機制——以華為基帶芯片技術為例[ J].技術經濟與管理研究,2020(10):36 ~ 42.

張晶,于渤.新創企業如何從嵌入到構建企業型創新生態系統?——基于寧德時代的縱向案例分析[ J].研究與發展管理,2022(1):54 ~ 70.

張運生,陳祖瓊.技術標準化創新生態系統如何推動銷售增長[ J].科學學研究,2020(7):1317 ~ 1324.

趙放,曾國屏.多重視角下的創新生態系統[ J].科學學研究,2014(12):1782 ~ 1788.

Adner R.. Ecosystem as structure: An actionable construct for strategy[ J].Journal of Management, 2017(1):39 ~ 58.

Adner R.,Kapoor R.. Innovation ecosystems and the pace of substitution: Re-examining technology S-curves[ J].Strategic Management Journal,2016(4):625 ~ 648.

Adner R.. Match your innovation strategy to your innovation ecosystem[ J].Harvard Business Review,2006(4):98 ~ 107.

Gomes L. A. D. V.,Salerno M. S., Phaal R.,et al.. How entrepreneurs ma-nage collective uncertainties in innovation ecosystems[ J]. Technological Forecas-ting & Social Change,2018(3):164 ~ 185.

Ritala P.,Almpanopoulou A.. In defense of 'eco' in innovation ecosystem[ J].Technovation,2017(2):39 ~ 42.

Shaw D. R.,Allen T.. Studying innovation ecosystems using ecology theory[ J].Technological Forecasting ?Social Change,2018(11):88 ~ 102.

Walter A.,Auer M.,Ritter T.. The impact of network capabilities and entrepreneurial orientation on university spin-off performance[ J].Journal of Business Venturing,2006(4):541 ~ 567.

Williamson P. J.,Meyer A. D.. Ecosystem advantage: How to successfully harness the power of partners[ J].California Management Review,2012(1):24 ~ 46.