始于生活的班本課程探究

——以中班“雨‘衣’直下”為例

江蘇省南通市如東縣曹埠鎮飲泉幼兒園 張琳娜

著名教育學家陶行知先生曾說“生活即教育”,那如何將班本課程融于一日生活之中呢?教師要善于發現生活中可以開發的課程資源并加以整合,使班本課程的實施立足于兒童、從兒童出發;同時班本課程的實施不僅要注重激發幼兒的學習興趣,合理地滿足幼兒的發展需要,還要真實地帶給幼兒幸福和快樂。教育有言,花開無聲,我們只有不斷學習與探索,善于發現幼兒的興趣與需要,才能促進幼兒自主、全面、個性化地發展。

課程背景,緣起生活

滴滴答答的雨飄落在樹葉上、散落在田野里,人們撐起了雨傘、穿上了雨衣,而孩子們的心中也泛起了一絲好奇的漣漪。又是一個陰雨天,孩子們穿著各式各樣的雨衣陸續來園,大家你看看我、我看看你,即使進了教室也不愿意把雨衣脫下來,一件件雨衣引起了孩子們的興趣,同時也產生了很多問題。

“為什么雨衣摸上去滑滑的?”

“為什么穿了雨衣里面的衣服就不會濕了?”

“雨衣是用什么做的?”

“為什么穿了雨衣會感到很熱呢?”

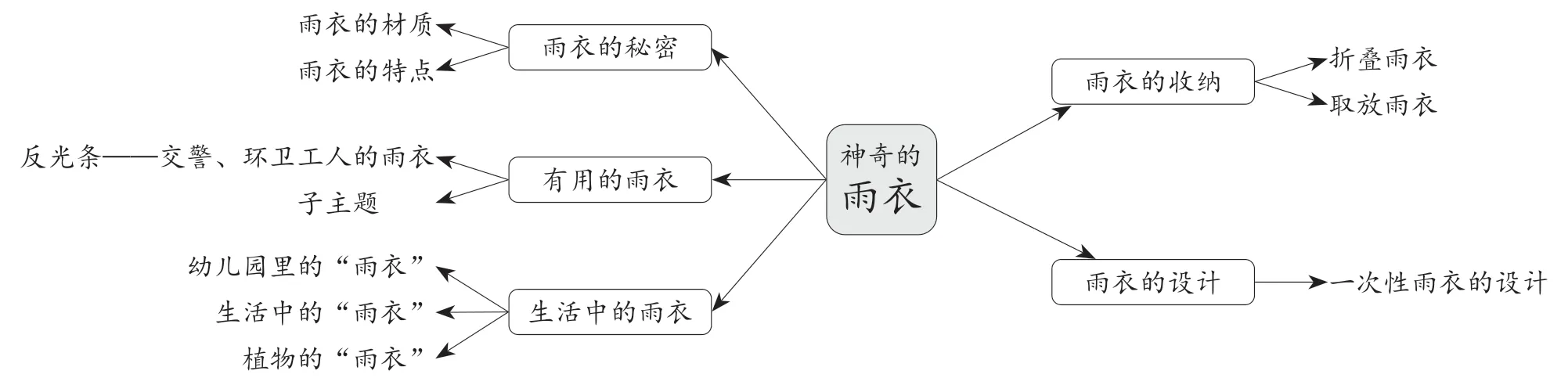

帶著這些問題,孩子們開始了探索雨衣的旅程。《幼兒園教育指導綱要(試行)》指出:“幼兒是活動的主人,教師要遵循幼兒的年齡特征及其認知發展規律。”孩子們感興趣的活動自然成為了我們最生動、最適宜的探究對象。根據幼兒的年齡特點和興趣需要,我們預設了初步的課程思維導圖。

圖1.“神奇的雨衣”課程思維導圖

親身體驗,激發興趣

1.雨衣的奧秘

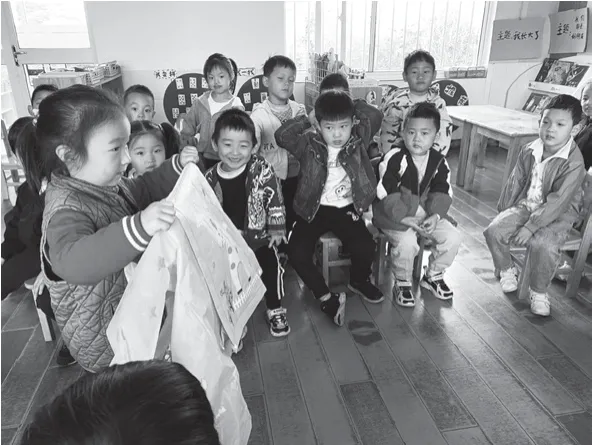

為了更好地觀察、比較雨衣,我組織幼兒在班級里開展了“雨衣展覽會”,幼兒帶來了琳瑯滿目的雨衣,由此,一場由幼兒擔當小小解說員的“雨衣博覽會”如火如荼地開始了。孩子們一個接一個走上講臺,向同伴們介紹自己雨衣的圖案、造型和特點。“這個透明的是幫我擋臉的。”“我的背后還有一個大包,可以打開放東西,這樣就不會被雨淋濕了!”“看,我的雨衣還有拉鏈!”“這個粉粉的雨衣像長裙,我最喜歡穿它了。”

通過“雨衣展覽會”,孩子們發現了雨衣的共同點:摸上去都是滑滑的,還能防水;每件雨衣都有帽子。除了這些共同點,孩子們還發現了很多不一樣的地方:

“雨衣有不同的款式,有的長長的到腳踝,有的短短的像斗篷。”

“每件雨衣都有獨特的圖案,這樣我們就不會穿錯了。”

“有的雨衣背后還有書包位方便背書包穿。”

“還有的雨衣帽子上有充氣條,能夠起到支撐的作用。”

2.雨衣能擋雨

看了這么多好看的雨衣,我們回到最初的問題,為什么穿了雨衣里面的衣服就不會濕呢?有的孩子說:“它比里面的衣服厚。”有的孩子說:“雨衣滑滑的、厚厚的,是用塑料做的。”到底是什么原因呢?為了驗證自己的猜想,孩子們利用收集來的多種布料進行滲水實驗。讓我們跟著他們一起來探索吧!在普通衣服和雨衣上分別滴上一滴水,孩子們通過觀察發現,水很快就滲透進普通的衣服里了,但是雨衣上的小水滴聚在一起滾來滾去,原來雨衣是由防水布料縫制而成的,所以摸上去滑滑的,通過操作小實驗,孩子們找到了雨衣防水的奧秘。

《3~6歲兒童學習與發展指南》(以下簡稱《指南》)指出:“理解幼兒的學習方式和特點,幼兒的學習是以直接經驗為基礎,在游戲和日常生活中進行的。”本次活動中,幼兒運用了多種探究方式,通過觸摸、觀察、對比、實驗等方式感知雨衣的款式、材質特性、實際用途等。同時,教師支持幼兒通過親自動手操作體驗實驗探究的無限樂趣。

觀察發現,豐富認知

1.有用的雨衣

在了解雨衣防水奧秘的基礎上,孩子們的探究欲望越來越強烈,他們還發現了生活中許多特別的雨衣,比如消防員的搶險衣——消防員叔叔救火時穿上它就不會被火燒到皮膚,下雨天也會保護消防員叔叔不被淋濕;又如環衛工人的雨衣——雨衣上面的反光條可以保護環衛工人夜間工作的安全性,而且他們的雨衣分為褲子和上衣,方便工作;還有防疫服——它可以保護醫務人員不被病毒侵害。

2.生活中的雨衣

除了這些特殊的雨衣,在生活中你還發現了哪些雨衣?這些雨衣有什么作用?帶著這些問題,孩子們走向戶外、走進大街小巷尋找身邊的“雨衣”。在幼兒園的角落里他們發現戶外玩具柜被“雨衣”罩著保護里面的玩具;幼兒園門口有一個大傘,晴天幫助老師和小朋友遮陽,雨天則可遮雨;電瓶車停放處的大棚子、露天菜市場上面的天棚、公交站臺上面的頂棚……這些地方都需要“雨衣”,這樣既方便人們出行,又能保護公共設施及物品,原來我們的生活中有這么多神奇的“雨衣”!

實踐操作,積累經驗

1.穿脫雨衣

隨著對雨衣的了解逐漸增多,孩子們越來越喜歡穿雨衣了,雨天的教室門口掛著一件件漂亮的雨衣,同時我們發現,孩子們脫雨衣時很費勁,基本上都需要老師或者同伴的幫助,那如何獨立脫下雨衣呢?孩子們七嘴八舌地談論著、嘗試著……

有的孩子說:“把手縮回來。”

有的孩子說:“像我這樣,用這只手先去拉那一只手。”

還有的孩子說:“可以像脫衣服一樣,把手臂伸到后面拉一拉……

到底哪個方法更有效呢?孩子們用計時器計時,實踐并做了記錄,最后驗證出了第三個方法最快且方便。另外,我們還編了好聽的兒歌呢——《脫雨衣》:手背后,脫袖口,脫下雨衣抖一抖。

2.收納雨衣

終于把雨衣脫下來了,孩子們將脫下來的雨衣放在柜子里,但是經常會有雨衣掉出來。這么多雨衣,怎樣才能把它們疊放整齊呢?孩子們在實踐中想到借用兒歌來疊雨衣,于是,他們在教室里唱起了疊雨衣的兒歌:“鋪雨衣,里朝下,要鋪平,朋友見面問聲好,打個招呼抱一抱,你拍拍我,我拍拍你,我們一起做游戲,咕嚕咕嚕一、咕嚕咕嚕二、咕嚕咕嚕三、咕嚕咕嚕四、咕嚕咕嚕五,最后變成小方塊,把它裝進雨衣袋。”在兒歌的幫助下,孩子們將疊好的雨衣整齊擺放在儲物柜里。到了下午離園時,一打開儲物柜發現里面有好多水,打開雨衣濕答答的也不好穿在身上,還有一股怪怪的味道。小朋友們可不喜歡有怪味道又濕答答的雨衣,大家很快找到造成這個結果的原因——雨衣還沒干就疊起來了,得等雨衣干了再疊,怎么讓雨衣快速變干呢?我們可以去其他班級“取經”,看看別的班的小朋友是怎么做的。

3.掛雨衣

在走訪中,孩子們仔細觀察并詢問各班幼兒的經驗,他們愿意表達自己的想法和需要,且在交往中學習他人的經驗,回到教室后他們能把自己了解到的經驗分享給大家。走訪結束后大家得到了三種讓雨衣快速干的方法:一是掛晾雨衣;二是用干布把雨衣擦干凈;三是用力甩,把水珠甩掉。為了找到最好的方法,孩子們一一嘗試了將這三種方法,經過實踐炎癥,大家最終決定把雨衣掛起來,讓雨衣上的水滴下來自然風干。直接灌輸不如親身體驗,孩子們通過走訪得到多種經驗,并在經驗中體驗著、探索著……

但實際上,掛雨衣遠比想象要難得多,這不,掛雨衣現場又是狀況百出——

“我的雨衣太滑了,掛到衣架上就掉下來了。”

“我一個人掛不起來,果果你來幫我一下。”

“老師,你幫我掛一下嘛!”

為什么雨衣這么難掛呢?聽聽成功的小朋友們是怎么掛的吧!“他們都沒有扣紐扣,也沒有拉拉鏈,我是先把拉鏈拉到一半,再把衣架放到雨衣的袖子里去,然后再往上拉。”“我是把雨衣鋪在桌子上,再把衣架放進去拉上,最后掛上去就好了。”在幼兒的相互分享、討論、實踐中,大家總結出了掛雨衣的具體步驟:

第一步,給雨衣翻身;

第二步,把衣架放進雨衣里;

第三步,拉上拉鏈;

第四步,抖一抖;

第五步,掛在衣桿上。

還不會掛雨衣的小朋友,你們的福利來啦!“小老師”們來教你們啦!一個“小老師”變成兩個“小老師”,兩個“小老師”變成四個“小老師”……你幫我、我幫他,不一會兒孩子們都學會了掛雨衣。

《指南》指出:“鼓勵幼兒做力所能及的事情,對幼兒的嘗試與努力給予肯定,不因做不好或做得慢而包辦代替。”活動中我們提供有利于發展幼兒生活自理能力的條件,鼓勵幼兒嘗試自己穿脫雨衣、收納雨衣、掛雨衣,培養了幼兒良好的自理能力,同時對幼兒的行為及時給予了肯定,讓幼兒獲得成功的體驗。

課程生成,幼兒成長

我們根據幼兒的好奇心預設了課程“神奇的雨衣”,幼兒在查一查、找一找、做一做、看一看、說一說的過程中,通過親身體驗、直接感知、動手操作的學習方式積累了對雨衣的認識;通過調查以及利用興趣與需要,而且在孩子們的眼里,這也是一件實實在在的“生活大事件”,因此,才生成了當下呈現的課程——“雨‘衣’直下”。

圖2.“雨‘衣’直下”課程活動脈絡圖

我們從生活中發現幼兒的興趣點從而引發對班本課程“雨‘衣’直下”的思考,接著引導幼兒不停地探索、體驗。例如,有些幼兒性格內斂、平時從來不愿意參加集體活動,但在他們感興趣的雨衣活動中,這些幼兒積極參與課程的生發,并在此過程中收獲了自信與友誼;再如,有些幼兒起初是被動接受這個課程的,但是通過豐富多樣的活動,現在他們儼然就是一個“折疊雨衣小高手”。課程帶給我們的驚喜遠不止這些,看到衣架下都是雨衣滴下來的水,幼兒會主動拿起拖把拖干凈;每天午睡時脫下來的衣服也會像雨衣一樣疊得整整齊齊……我想,這些學習收納整理、主動解決問題的良好習慣會在春夏秋冬的更迭里繼續蓬勃生發。