功能性訓練對高校籃球運動員力量素質的影響研究

鄧堃

(山西通用航空職業技術學院 大同山西 037300)

隨著籃球運動的不斷發展,籃球已經逐漸成為受眾群體最多的集體項目之一,不論是專業籃球運動員,還是普通大眾的籃球愛好者,都需盡可能地在短時間內提升自己的籃球技戰術水平,但隨著運動年限不斷增加,技戰術水平達到一定程度后,體能素質的高低嚴重影響著籃球技戰術水平[1-3]。因此,體能訓練被大家所認可與接受,最初以力量訓練為主,主要是增加受試者的肌肉圍度,隨后籃球體能訓練不斷發展,籃球專項體能訓練應運而生,根據籃球運動的特點發展運動員的專項體能,如增強運動員的上肢、核心以及下肢力量與爆發力。

在籃球運動中,大多數的技術動作都與自身的力量有非常大的關系,如投籃、傳球、滑步以及身體對抗等,當運動員擁有了強壯的自身力量,在訓練或比賽中會更好地控制身體動作,使運動員在對抗下更好地完成技戰術動作,籃球運動員在進行力量訓練時需要將更多的注意力集中在多關節、多維度的訓練中,更好地提高籃球運動員的穩定性。因此,功能性訓練對于籃球運動員的籃球競技水平發展是至關重要的。功能性訓練最初起源于運動康復學領域之中,當受試者受傷或自身功能受到限制后進行訓練,可以使受試者通過訓練快速恢復,直至達到正常人的水平。根據研究表明,將功能性訓練提前加入健康人群中,經過長時間訓練后,不僅提高了受試者的預防損傷的能力,還在一定程度上提高了受試者的競技能力[4]。該文以功能性訓練對高校籃球運動員上肢力量的影響為切入點,對籃球運動員的力量提升效果進行研究,希望可以為更多的籃球教練員提供更多的訓練手段。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

該文從某CUBA籃球高校中隨機選取20名籃球運動員作為實驗對象,對其進行功能性訓練,以功能性訓練對CUBA 籃球高校運動員力量素質的影響為研究對象。

1.2 研究方法

1.2.1 文獻資料法

該文通過中國知網、萬方網以及百度文庫等網絡數據庫進行檢索,將功能性訓練、高校籃球運動員、力量以及爆發力等詞作為關鍵詞進行檢索,了解相關文章研究方法與手段,通過多次篩選,整理分析重點的檢索文獻,為該文的研究提供理論基礎。

1.2.2 實驗法

該文將選取的20 名運動員隨機分為實驗組與對照組,進行為期8 周的功能性訓練,每周進行3 次訓練課,每次課90 min。因CUBA 比賽的原因,為防止比賽對于訓練結果的干擾,該文將訓練時間確定在非賽季(暑期)的時間,盡可能減少干擾因素。

實驗組本次訓練共2 個階段,每個階段4 周,第一階段主要進行5 kg 藥球、15 磅壺鈴、80% 1RM 深蹲、80% 1RM 硬拉、80% 1RM 臥推以及80% 1RM 坐蹬;第二階段主要進行6 kg 藥球、20 磅壺鈴、85% 1RM 深蹲、85% 1RM硬拉、85% 1RM臥推以及85% 1RM坐蹬。對照組正常進行8周的常規性力量訓練。

1.2.3 測試法

對兩組受試者進行統一的測試項目,為了反映出兩組受試者采用不同訓練方法的訓練效果,分別對兩組受試者進行訓練前后進行測試。共測試8 項:雙杠臂屈伸、1min 仰臥起坐、屈臂懸垂、立定跳遠、引體向上、平板支撐、原地縱跳以及助跑摸高。測試前,兩組受試者均有30min 的統一熱身訓練,熱身結束后進行測試。

1.2.4 數據統計法

該文在CUBA 高校籃球運動員實驗訓練前后分別對運動員進行多項指標測試,使用Excel以及SPSS 22.0軟件對所獲得的測試數據進行對比與分析,使用獨立樣本t檢驗進行差異性分析,P<0.05 表示具有顯著性差異。

2 研究結果

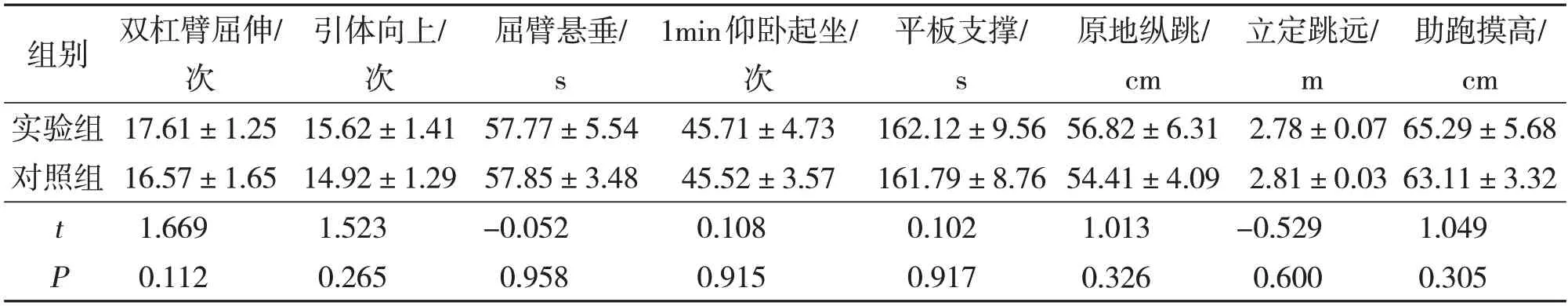

2.1 實驗前實驗組與對照組測試結果

在實驗組與對照組進行為期8 周的實驗訓練前,對兩組實驗對象進行8項力量素質測試:雙杠臂屈伸、引體向上、屈臂懸垂、1min仰臥起坐、平板支撐、原地縱跳、立定跳遠以及助跑摸高。實驗組與對照組的所有受試者各項測試成績采用SPSS 22.0 軟件進行檢驗分析。從表1可以看出,實驗組與對照組實驗前8項測試指標P值均小于0.05,表明實驗前后該項測試結果并沒有顯著性差異。

表1 實驗前實驗組與對照組測試結果

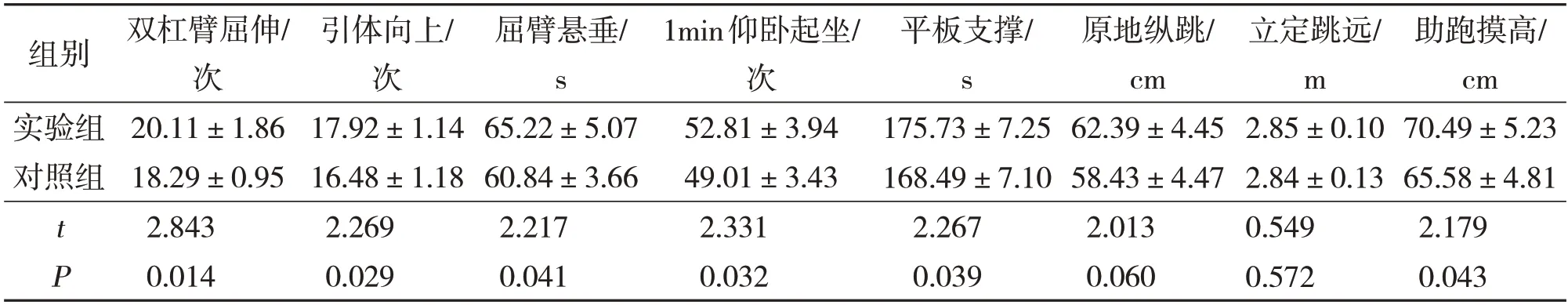

2.2 實驗后實驗組與對照組測試結果

實驗組與對照組進行為期8 周的實驗訓練后,再次對兩組實驗對象進行8 項力量素質的測試。使用SPSS 22.0 軟件對兩組受試者實驗后數據進行檢驗分析,得出實驗后兩組受試者雙杠臂屈伸、引體向上、屈臂懸垂、1 min 仰臥起坐、平板支撐、助跑摸高的成績P值均小于0.05,說明這些項目的測試成績具有顯著性差異(見表2)。將兩組受試者實驗后的原地助跑摸高與立定跳遠測試數據采用SPSS 22.0 軟件進行檢驗分析,得出兩項動作測試成績P值均大于0.05,表明實驗后實驗組與對照組該兩項測試成績并沒有顯著性的差異(P>0.05)。

表2 實驗后實驗組與對照組測試結果

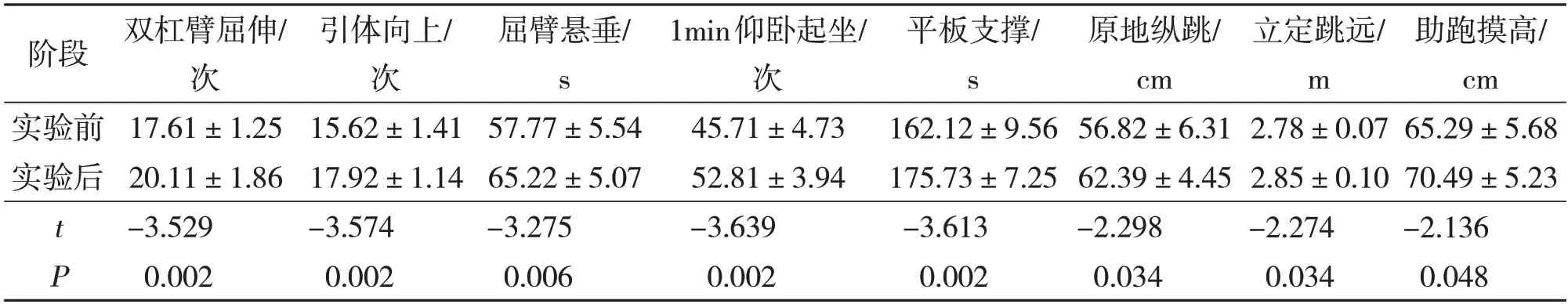

2.3 實驗前后實驗組的測試結果

從表3 可以看出,實驗組經過8 周的功能性訓練后,各項成績均有非常大的提升。屈臂懸垂、雙杠臂屈伸、1 min 仰臥起坐、引體向上以及平板支撐5 項測試,實驗后與實驗前相比具有非常顯著性差異(P<0.01)。實驗組原地縱跳、立定跳遠以及助跑摸高的這3 項動作測試實驗前與實驗后相比,P值均小于0.05,表明實驗前后實驗組這5 個動作的測試成績具有顯著性差異。

表3 實驗前后實驗組的測試結果

3 分析與討論

3.1 實驗前實驗組與對照組測試結果分析

在實驗組與對照組進行為期8 周的實驗訓練前,對兩組實驗對象進行8 項力量素質測試,使用SPSS 22.0 軟件進行檢驗分析,發現實驗組與對照組的測試并沒有顯著性差異(P<0.05),可以對兩組受試者進行不同的訓練,以驗證兩種訓練模式對高校籃球運動員力量素質的提升效果。從實驗結果來看,兩組運動員的臂屈伸僅約17個,表明籃球運動員上肢力量相對較差;1 min 仰臥起坐兩組運動員均未達到50 個以上,所以需要在訓練中對運動員的核心力量進行強化;籃球運動員需要有較高的下肢爆發力,以完成更為復雜的急停急起、跳起投籃以及對抗后的籃板球拼搶,因此,在對下肢爆發力的3 項測試中,發現高校籃球運動員下肢力量相對較差,需要進行下肢力量訓練與正確的跳躍動作練習,以滿足比賽的需求。

3.2 實驗后實驗組與對照組測試結果分析

實驗組與對照組進行為期8 周的實驗訓練后,再次對兩組實驗對象進行8項力量素質的測試。雖然各項測試指標的成績均有所提升,但從籃球運動員專項力量素質的提升來看,功能性訓練對于高校籃球運動員力量素質的提升效果要好于傳統的力量訓練。功能性訓練重點在于對運動員身體功能以及專項需求方面的缺失進行訓練,訓練更加具有針對性,在增強受試者肌肉力量的同時,進一步提高受試者身體關節的穩定性與靈活性,甚至可以在做一些特殊動作時最大程度降低膝關節的參與,降低脊椎壓力[5-6],并且在整個實驗訓練期間,實驗組的運動員并沒有出現額外的運動損傷。對照組各項成績的提升主要是因為對照組在進行傳統的大肌肉群力量訓練,通過大肌肉群的力量訓練提升機體各肌肉群的力量,但是訓練的針對性相比于功能性訓練的效果有所差距,并且對照組在進行傳統力量訓練期間出現了運動損傷的情況。因此,在進行實驗性訓練后,實驗組與對照組兩組受試者的測試成績才會有較大的差異。由此可見,功能性訓練對于高校籃球運動員力量素質具有較好的提高作用。

3.3 實驗前后實驗組的測試結果分析

該文主要將實驗組的訓練分為3 個部分,第一階段主要進行大量的基礎動作與基礎力量練習,要求受試者在訓練中保證動作質量,完成第一階段后再進行第二階段的強化訓練,強化訓練要求受試者不僅要高質量地完成每一個訓練動作,還要求受試者逐步增加負重,從而提高手指在內的上肢力量素質,因此,功能性訓練對于受試者提升上肢力量訓練具有非常好的效果。實驗組經過長達8 周的功能性訓練后,所有的受試者肌肉力量具有明顯的提升,主要是實驗組進行的功能性訓練內容對肌肉力量的增強針對性更強,如實驗組在訓練中將俯臥撐也融入進去,增強受試者的肩關節力量與核心的穩定性;將彈力帶的相關訓練融入專項訓練中,如彈力帶直腿硬拉與瑜伽球核心力量訓練等,有效地增強了受試者的背部肌肉力量,并且還降低了脊柱的壓力,提升了上肢肌肉力量與核心力量,降低了運動員的損傷風險[7-8]。對實驗組進行臀橋等下肢力量訓練,在增強受試者下肢力量的同時,強化了受試者的髖關節靈活性,增強了身體功能。

通過實驗發現,功能性訓練與傳統的大力量訓練對于籃球運動員原地縱跳、立定跳遠以及助跑摸高都具有非常好的效果,但是從訓練效果提升幅度方面來看,功能性訓練對于籃球運動員的提升更具有明顯的效果。主要是由于功能性訓練對于核心肌群以及機體的深層肌群的訓練效果更加明顯,同時對于籃球專項訓練的作用也更強,在進行啞鈴單腿硬拉的訓練中增強了受試者腘繩肌和臀大肌,同時對于減速的運動機制也有較好的訓練效果,特別是對籃球運動中的突然加速與減速、變相等能力的提升尤為明顯;進行啞鈴旋轉側弓步訓練可以有效提升運動員旋轉穩定性,同時增強受試者身體柔韌性與身體后側鏈的肌肉力量[9-10]。

4 結語

功能性訓練與傳統力量訓練都可以提升運動員力量素質,但是高校籃球運動員進行功能性訓練的效果明顯優于傳統力量訓練的效果,尤其是在提升運動員上肢力量和下肢爆發力方面具有非常顯著性的效果,并且在實驗中進行功能性訓練的運動員并沒有出現額外的運動損傷;功能性訓練還可以提升籃球運動員的核心力量,增強軀干的核心穩定性。建議將功能性訓練融入高校籃球訓練計劃,豐富訓練計劃,使高校籃球訓練更加多元化;提高籃球運動員的身體素質,提高運動員的專項運動能力,增強身體功能,從而在提高運動員運動表現的同時,有效避免運動損傷。在日常訓練中,教練應注重運動員動作質量的完成度,尤其是在進行大力量訓練時,應根據運動項目的特點進行專門化的訓練,使訓練內容更加符合比賽的需求。