多模態視域下地域文化符號的對外傳播

王盈秋

摘 要:地域文化是一個地域的靈魂與核心,也是地域文化形態的外在表征,承載著一個地域的時代精神和價值理念。在數字化多媒體時代,用地域文化符號對外講述中華文化是時代發展的一種新需求。因為直觀、具象、生動的文化形態頗受歡迎,語言符號與非語言符號交叉融合的多模態則給文化傳播帶來了契機。因此,以地域文化符號為依托、以多模態為抓手,分析地域文化符號與多模態的相互關系和意義共生,并從地域文化符號圈、符際書寫、語際翻譯語料庫與多模態國際化環境等維度探討地域文化符號對外傳播路徑,為講好中國故事、傳播中國文化且獲得國際文化認同感提供發展思路,同時也為學科的交叉融合開拓新的研究空間。

關鍵詞:地域文化符號;對外傳播;多模態

中圖分類號:G127? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ?文章編號:1674-5450(2023)03-0100-07

“文化是一個國家、一個民族的靈魂。文化興國運興,文化強民族強。”[1]40地域文化是文化的基本組成部分,是中華民族的根和魂,承載著一個地域特征的各種文化形態。地域文化符號則是地域文化生存和傳播的承載者和闡釋者,是地域文化精神和思想價值觀念的標志。為了更好地推動中華文化走出去,以文載道、以文傳聲、以文化人,向世界闡釋推介更多具有中國特色、體現中國精神、蘊藏中國智慧的優秀文化,用地域文化符號講述中華文化是數字化多媒體時代發展的新需要。語言符號與非語言符號融合的對外傳播模式,儼然已成為新時代對外傳播的一種新范式。這打破了過去傳統的局限于靜態的語言符號的傳播,呈現了直觀、具象、生動的圖、文、聲、音并茂的多模態模式。

一、地域文化符號的內涵、現狀研究與傳播價值

(一)地域文化符號的內涵

地域文化是一定區域范圍內具有獨特風格的文化,是由地域地理特征、自然條件等多種因素共同塑造的特色鮮明、歷史悠久并傳衍至今的文化傳統,是一個區域地理風貌、自然生態、民俗風情、政治經濟的總體體現,亦是一個區域物質財富與精神財富的總和、自然環境與歷史人文的綜合體[2]。地域文化符號是一個地域文化風格的表征,也是一個地域各個符號信息聚攏在一起構成的地域文化的外在標志,可以說是一個地域集體認同的、根深蒂固的品牌與象征[3]。地域文化符號依憑的物質形式有語言文字符號,也有聲音、圖形、實物等非語言符號。無論哪種符號,都是通過對地域文化現實現象和文化特征的認知及文化心理、自然環境和社會文化等因素的相互作用而生成的,表達一種意義或意愿,且被群體所認同或接受,具有社會約定的意義屬性與傳遞意義的媒介功能。本研究在地域文化分類的基礎上,把地域文化符號分為傳統文化符號、滿清文化符號、工業文化符號、紅色文化符號、移民文化符號、宗教文化符號、美食文化符號等七種。

(二)地域文化符號傳播現狀研究

為了獲悉目前地域文化符號對外傳播現狀,本研究對遼寧14個城市的文旅景點進行了調研,發現政府相關部門已經做了一些工作:挖掘了很多塵封已久的地域文化符號,如契丹鮮卑和錫伯族等移民文化;重現地域文化的歷史場景,如沈陽金融博物館以民國時期的人物蠟像再現了銀行營業廳當年的繁榮景象和東北金融業的發展歷程,這些都很有感染力。然而,就其傳播的現狀卻略顯不足:一是傳播的對象以對內傳播為主,對外傳播為輔。地域文化符號采用的語言符號以漢語為主,在一些地標、景區簡介、游覽圖中偶爾會出現外語。在官方網絡媒體、展品介紹及歷史故事等方面多是以漢語為主,外語極其罕見。二是傳播模態間遷移的多元模式相對不足。地域文化符號的呈現以“語言符號+圖+實物”的模態為主,缺乏聲音等模態。有的地方可以通過微信掃一掃開啟智慧語音導航的中英文語音講解,如故宮的各個宮殿介紹;有的配有電子屏、投射儀等人工智能講解,如“九一八”歷史博物館;有的博物館能鑒賞場館的全景視頻,如遼沈戰役紀念館、雷鋒紀念館、航空博物館等。但是,橫向來看,文字、圖像、視頻、3D等多模態自由轉換沒有普及,只是出現在極少數的地方。三是對外傳播的體系沒有理論指導,沒有把符號學、文化學、翻譯學、設計學等多學科進行整合梳理,研究的理論框架沒有結合新媒體的傳播特點對地域文化符號的傳播形式進行模態路徑的探索或研究。四是區域間的傳播效果具有差異性,二線城市的傳播對象、模態間的轉換及傳播渠道優于三四線城市。因此,對外傳播的路徑有待于進一步挖掘與探索。

在相關研究方面,搜索中國知網,輸入“地域文化符號”和“傳播”兩個關鍵詞,只查到1篇論文(碩士學位論文),含有“地域文化”和“傳播”的論文約有2 000篇,含有“地域文化符號”的論文有56篇。而這些現有文獻的研究主要集中在以下幾點:一是從藝術學的維度研究地域文化符號在某種產品中的設計;二是從社會學的維度研究地域文化符號對城市形象的塑造;三是從傳播學的維度研究地域形象與文化符號的傳播(側重于對內傳播)。因此,地域文化符號對外傳播方面的研究,給學者留下了很大的研究空間。

(三)地域文化符號對外傳播價值

地域文化符號在新時代賦予了新的使命,文化的對外傳播已經納入國家發展戰略當中。“提高國家文化軟實力,講好中國故事”是當下我國文化建設的重要內容,因此地域文化符號的對外傳播在當下頗具價值。

1.時代與使命賦予的責任價值

進入 21 世紀以來,世界形勢發生了前所未有之大變局,世界經濟發展重心出現東移,中國在國際舞臺的核心地位日益凸顯。但是目前我們在經濟合作上用力多,文化這條腿總體上還不夠有力。要加強戰略謀劃,對外既要展現中華民族的悠久文明,又要傳播當代中國蓬勃發展的多彩文化,加強情感認同。要樹立和突出各民族共享的中華文化符號和中華民族形象,增強各族群眾對中華文化的認同。因此,地域文化符號傳播可謂是任務艱巨,無論是對外傳播還是對內傳播都承載傳播文化的時代使命、肩負塑造國家形象的時代責任。

2.自我與他者賦予的空間價值

文化空間通常可分為自我(內部)空間和他者(外部) 空間,自我空間指本民族的符號域,他者空間指其他民族的符號域[4]。習近平總書記提出的“人類命運共同體”的新思想和新發展理念是從世界新秩序構建的新視角出發,尋求人類共同利益和共同價值,這是從自我和他者兩個空間維度表達了中華文化對于人類與世界的主動思考與關懷[5]。在自我空間,要鑄牢中華民族共同體,在他者空間,要建構人類命運共同體。地域文化符號蘊涵了一個民族最為群體接受的民族精神、意志品質和價值觀念,承載了一個民族的行為規范與理想信念,是中華文化的基石。因此,通過地域文化符號詮釋、發展與傳播中華文化觀念和價值,對內能夠喚起中國人的民族歸屬感,對外能夠增強海外對中華文化的認同感。

3.共時與歷時賦予的歷史價值

地域文化符號凝練了地域文化元素的精神和特質,運用共時(橫向)與歷時(縱向)雙重維度,提煉各地域文化符號,物化與活化地域文化符號的表象和內涵,展現深層的文化心理和精神追求。通過共時的橫截面,匯聚各地域文化符號于中華文化統一體,通過歷時的縱截面,弘揚各地域多元的歷史文化。這是對各地域物質文明及精神文明的繼承與再認識,喚起人們對各地域的身份標識與歷史的記憶,提高中華文化的感召力與親和力。這是以凸顯地域特色來體現國家的文化底蘊和歷史精神,對提升整個國家文化的生命力和凝聚力具有重要的歷史價值。

二、多模態相關的定義與理論

信息技術時代的到來,使信息對外傳播的形式和形態都發生了改變,多模態符號與多模態翻譯已經發展成為新的形態。

(一)多模態與多模態符號的定義

模態是彼此溝通的一個渠道或媒介,是人類通過感官(如視覺、聽覺、觸覺等)跟外部環境 ( 如人、機器、物件、動物等 )之間的互動方式[6],是運用聽覺、視覺、觸覺等多種感覺,通過語言、圖像、聲音、動作等多種手段和符號資源進行交際的現象。用單個感官進行互動的叫單模態,用兩個的叫雙模態,三個或以上的叫多模態[7]。

總體上看,符號是信息意義的外在形式和物化載體[8]34-35。在整個社會文化意義系統中,有語言、圖像、音樂、顏色、觸覺、手勢、數學符號、游戲和電影等多種符號模態,即多模態符號。每一種符號模態都是創造意義的資源,其不僅具有特定意義,還具有與其他符號模態交互后生成文本的整體意義,不同符號系統的結合可以用來解釋各種地域文化符號意義的共相(普遍和一般)與功能。符號的模態越多,其承載的意義與信息越豐富。多模態符號改變了過去傳統的單模態的傳播方式,是數字化、多媒體時代的一個全新突破。

(二)多模態翻譯理論

多模態符號的頻繁使用使多模態文本日趨普及,多模態翻譯也隨之備受學術界關注。多模態翻譯認為,“翻譯是在受到一定文化規約的跨文化交際中,把作為跨文化交際實體的文本模態從原語受眾轉而傳遞給目標語受眾”[9]261。可見,文本在生成與傳播過程中的多模態可以作為翻譯的對象和歸宿。這不僅強調原文本與譯本在語言層面的轉換,更主要的是把原文本與譯本在模態層面的轉換作為中心任務[10]。關于多模態翻譯,在學術界影響最大的就是雅格布森(Roman Jakobson)的三分法理論——語內翻譯、語際翻譯和符際翻譯,前兩者側重于語言層面,后者側重于模態層面。語內翻譯就是用同一種語言的一些符號去解釋另一些符號,如將唐詩、宋詞、元曲翻譯成現代漢語,或將古英語翻譯成現代英語等。語際翻譯是用一種語言的語言符號去解釋另一種語言的語言符號,如將《西游記》小說翻譯成外文小說,或是英語戲劇翻譯成漢語戲劇,這是不同語言之間的轉換,但是模態沒有發生變化,小說還是小說,戲劇還是戲劇。符際翻譯是發生在語言符號與非語言符號之間的轉換,如把《西游記》小說轉換成繪本或漫畫等;或是在非語言符號間的轉換,如把圖像非語言符號在異域文化中轉換成受眾接受的非語言文化符號,如武俠小說中“創世神”的人物形象,在西方文化中可以采用“圣母瑪利亞”的形象符號進行轉換。多模態翻譯為目標受眾帶來不同的感受與體驗,模態間的翻譯為地域文化符號的對外傳播提供了一條新的路徑。

三、地域文化符號與多模態

新時期,意義生成的手段不斷革新,若要有效傳播中華文化,厘清地域文化符號與多模態的關系及其意義構建有助于獲得文化認同感。

(一)地域文化符號與多模態的相互關系

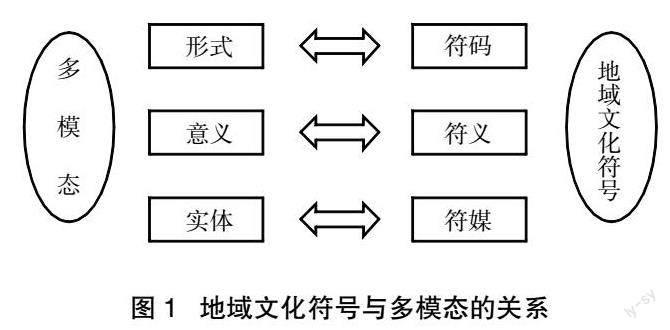

一般來講,符號包括符碼、符義、符媒三個層次,符碼是符號的本質,是根據一套組織規則進行編排,并且容易被其他文化成員所認同,是從作者的大腦到讀者大腦之間傳遞的一種信息;符義是符號攜帶的意義;符媒是信息傳遞過程中引起互動的載體。同理,地域文化符號符碼是一個地域群體意向和觀念的載體,是感知經驗的積淀與進化,地域文化符號符義是地域文化符號所攜帶的思想、觀念與意義,地域文化符號符媒是傳播媒介。多模態(話語)和語言一樣,包括意義、形式和實體三個層次。多模態話語本身是意義單位,而各種模態是形式層面的,而實體層是各種各樣的物質和材料的媒介[11]。本研究把地域文化符號和多模態這兩個核心概念的相互關系展示如圖1,地域文化符號的符碼相當于多模態的形式,地域文化符號的符義恰是多模態所要表達的意義,地域文化符號的符媒等同于多模態的實體。因此,地域文化符號與多模態不僅在三個層次間批次匹配,而且在表情達意上互為表里,具有等值性[12]。

(二)地域文化符號與多模態的意義共生

符號的目標和作用是在探索其意義的生成。在多媒體時代,地域文化符號在塑造過程中生成意義并傳遞信息,多模態是以文本的形式作為載體表達意義傳遞信息。地域文化符號通過圖片、文字、音樂、動畫、視頻等多重元素匯集而成,在其建構自我身份和社會認同的過程中,是以多模態載體與受眾進行對接。當地域文化符號賦予到多模態文本中時,考慮到文化層面、社會層面、專業層面和人際層面[13]四個層面,二者才能實現信息意義的共生。文化層面是讓中國地域文化“走出去”,講好中國故事,樹立中國文化形象;社會層面是拓寬傳播受眾面,提高中國地域文化的傳播效能;專業層面是讓扁平化、靜態化的“敘事”轉為立體化、動態化[10],增強中國文化的感染力;人際層面是要引起受眾的共鳴,增強中國文化的親和力和認同感。只有兼顧以上四個方面,地域文化符號的信息傳遞與互動才能明晰體現,地域文化符號多模態的意義建構才會更具感召力、吸引力和親和力。

四、地域文化符號對外傳播的多模態路徑

地域文化符號是傳遞文化信息的代碼,其對外傳播的路徑關系到地域文化形象的塑造與宣傳,甚至關系到一個國家的文化影響力乃至國家形象。可以從歷史學、符號學、社會學、文化學、翻譯學與傳播學的維度,構建其對外傳播的路徑。

(一)建立地域文化符號圈

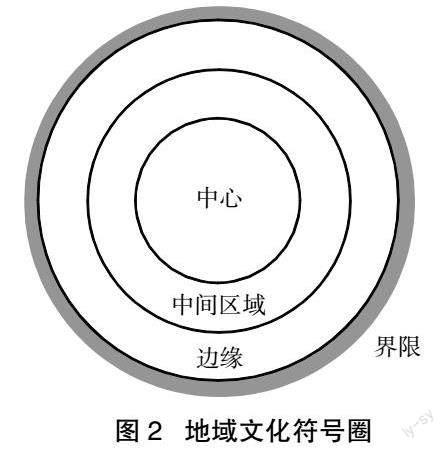

地域文化符號圈是對外傳播的基礎。各地域要創建國際化文化團隊,發掘式研究地域文史資源,系統整理地域的歷史印記和文化發展脈絡,根據尤里·洛特曼提出的“符號圈”理論,按照藝術規律和符號規律提煉并創新地域文化符號,構建地域文化符號圈。符號圈作為地域文化的載體,是各種符號和文本存在和活動的空間[14],主要由中心、中間區域、邊緣和界限四部分組成(見圖2)。

1.“中心”是地域文化的精髓,反映一個地域人民的追求和理想,體現地域精神文化中的深層理念、價值觀念,通常以“最發達的、結構上最有組織的、最強勢的語言”表現出來。如在沈陽地域,以紅色文化為例,“英雄精神”是沈陽符號圈的“中心”,體現在不同時期、不同行業,有抗日戰爭時期的“天下興亡、匹夫有責”的“九一八”精神,抗美援朝時期的“為了祖國和民族的尊嚴而奮不顧身”的愛國獻身精神,新時期奮戰在工作一線無私忘我的勞模精神。這“英雄精神”深植于沈陽的城市肌體中,代表著沈陽人民寧死不屈的民族氣節,不畏強暴的英雄氣概,愛崗敬業的無私奉獻,從而成為沈陽人民百折不撓、無堅不摧的英雄象征。

2.“中間區域”是地域文化符號圈的主體部分,是圍繞符號圈“中心”而設計的間接性能指(表達形式)。例如,圍繞“英雄精神”深層所指(意義),提煉出“打響中國抗戰第一槍的東北軍愛國官兵王鐵漢、打響了中國地方治安力量抗日第一槍的愛國警察黃顯聲、抗美援朝修鐵路隧道英勇就義的沈陽橋梁廠的13位工人、航空報國的民族脊梁羅陽”等一系列經典人文符號,是歷史發展中的精華沉淀,是地域文化符號的確定性因素,對這些符號的能指形式加以物化,對所指的意義加以活化,才能豐富地域文化符號圈。

3.“邊緣”是“中間區域”的儲備性候選符號。像偶然性產生的個體文化符號,如張學良(曾生活于沈陽,發動震驚中外的“西安事變”)、趙一曼(九一八事變后在沈陽工廠領導工人抗日)、黃繼光和邱少云(葬于抗美援朝烈士陵園),這些文化符號經文化控制主體檢驗具有地方文化的整體性,與“中心”的“英雄精神”一致,便可選用為“中間區域”,否則,就處于邊緣區任其自然發展。

4.“界限”是地域文化內外空間的分界線,也是地域文化彼此不同的邊界,對外在的地域文化符號起過濾作用。例如,周恩來曾就讀于沈陽大東區奉天省官立東關模范兩等小學校,立志“為中華之崛起而讀書”,若是從志向而言,與符號圈“英雄精神”相沖突,可阻擋其進入符號圈,不予采納;若是從周恩來的一生來看,通過轉換功能可以將周恩來沈陽讀書時的遠大志向與符號圈“中心”的“英雄精神”的文化符號相融合,又可以采納。因此,根據不同的地域文化內涵,按照七種地域文化符號生成分層、分類的地域文化符號圈是對外傳播的一個重要途徑。

(二)建立符際書寫多模態文本

數字技術的發展,符際書寫的需求和復雜程度逐步凸顯。符際書寫是一種更加靈活的符際翻譯方式[15],符際翻譯是用符號解釋符號,即通過非語言符號系統解釋語言符號,或用語言符號解釋非語言符號[16]126-131,或是用非語言符號解釋非語言符號。符際書寫借助跨語言、跨文化、跨模態、跨媒介與跨符際轉換等多種手段,打通語言符號和非語言符號的界限,在新的符號域和文化空間內實現傳播。按照地域文化符號圈的主次篩選,借助圖、文、聲、音等跨模態、跨媒介與跨符際手段,構建多模態符際書寫文本,即圖像文本、視聽文本和超文本[11]等以提高符號之間相互轉換的傳播效力。圖像文本(多符號文本)是由言語和非言語的不同圖畫符號系統組成,如漫畫、繪本等;視聽文本是由言語和非言語的不同形態組成,借助技術或電子媒介傳輸,如戲劇、歌劇、電影、電視等;超文本是多種文本在信息節點處依據鏈接技術而形成的非線性文本,如網頁、游戲等。超文本也包括圖像文本和視聽文本,只是通過計算機技術把文本建構在一起,形成了一個超鏈接,這更有利于通過互聯網進行國際傳播,所以單獨列為一類。在多模態文本創作中,尊重與研究地域文化特征、自然環境、民族精神、人文風貌的同時,也要注重其形式、形態、材質及符際之間的轉換[4]。例如,《花木蘭》這部史詩故事模變成電影時,是由外國導演、外國的拍攝團隊和一眾中國演員合作完成,是真正意義上的中西合璧,拍攝時加入了西方的元素,在海外頗受歡迎。而當《花木蘭》模變成芭蕾舞劇時,反響也不錯。因為無論哪種模態文本,都凝聚一種“保家衛國,孝敬父母”的巾幗女英雄精神,這已經由豫劇升華為中華文化,實現了全球影響力,這就是符際書寫多模態文本的典型例子。其模變過程為:首先是對符號圈“中心”的語言符號進行同質翻譯,即史詩故事到現代漢語的語內翻譯;然后是中外語言符號之間異質的語際翻譯;最后是聲效、舞臺行為、妝容、服飾、燈光、布景等不同介質多媒介符號在同一內部空間的呈現,即文本從紙媒承載的符號文本轉換為以舞臺或熒幕為呈現介質的符號綜合文本[4]——符際書寫多模態文本。其過程和行為歷經在語內和語際范疇下跨越承載介質的符號轉換操作,最終形成多種符號和介質(聲、光、色、影、音)等匯集的合成文本。從涉及的符號轉換類型而言,符際書寫行為涉及語內和語際范疇的有形符號(語言符號)之間和無形符號到有形符號(語言符號)的轉換及創作者基于舞臺構思形成的聲、光、音、色、景等的符號配置[4]。符際書寫多模態文本是翻譯符號學視域下的新趨勢,把代表地域特色體現中華文化精神的文化符號分類進行符際書寫是一條正在探索的新路徑。

(三)建立語際翻譯語料庫

語際翻譯是符際書寫行為中需要經歷的一個翻譯行為,因為地域文化符號的核心是語言符號,把原語(source language)轉換成目的語(target language)是一個十分復雜的過程,需要跨越語言、知識、文化等許多障礙。從符號學角度來講,一個語言符號是由一些已具有字面意義的符號(語義意義)按照一定的句法規則(句法意義)為了某種特定的用途(語用意義)而排列起來的[17]39。要實現語言對等和文化間對等,語際翻譯首當其沖。在語料庫的視角下,翻譯研究的重心轉向“從原文與譯文的比較或A語言與B語言的比較,轉向文本生成本身與翻譯的比較”[18]。翻譯語料庫是以語言理論和翻譯理論為研究上的指導,以概率和統計為手段,以大規模雙語真實語料為對象,采用語內對比與語際對比相結合的方法,對翻譯現象進行歷時或共時的描寫和解釋[19]。根據地域文化符號的分類,從同質、異質、系統、專用四種類型進行語料采集與翻譯,按照語料的組織形式,進行平行(對齊)語料庫和比較語料庫的構建。建立語際翻譯語料庫,跨越的是同一時空或不同時空之間的符號依存介質,這需要中外專家同頻共振,共同助力兩種語言和兩種文化間的解碼,使原語的文化意蘊在目的語中達到“文化對等”。

(四)建立地域文化符號多模態國際化環境

在文化與互聯網科技深度融合的“E 時代”,借助“數字”建設創建物理維度上的實體地域和信息維度上的數字地域同生共存、虛實交融的多模態國際化環境,是講好中國故事的窗口。一是要不斷完善與組建地域文化對外傳播專門網站,定期推送既有影像和圖文表達、又有多語言界面的對外宣傳的地域文化文本與視頻,利用VR/AR/AI等虛擬現實技術,建立YouTube等海外視頻媒體平臺和照片墻(Instagram)等海外社交媒體平臺及海外游客服務熱線。二是舉辦賽事活動,推行中外文化交流活動,開展跨越時空體驗城市文化歷程、無縫對接的視頻比賽、演講或把地域文化做成各種表情包的動漫設計比賽等,讓海外人士獲得更多的沉浸式文化體驗與學習機會;舉辦全球工業互聯網大會等國際層面的活動,擴大地域城市在國際上的知名度和榮譽度。三是做好文化產業鏈整合,利用5G、區塊鏈、融媒體等先進技術賦能文化產業,做好公共文化數字化及文創產業服務的文化云平臺,實現全媒體運營和全產業鏈整合的文化共享,創建多模態國際化“數字”環境,打造中國地域新坐標。

五、地域文化符號對外傳播的思考

(一)地域文化符號的發展性

地域文化符號是一種獨特的文化哲學,用規范的符號對文化的表里、內外的動靜結構與意義進行呈現[20]。隨著科技的日新月異與文化的發展,地域文化符號的生命體現在不斷發展變化,會合乎邏輯地推陳出新,使其模態日益豐富。一個時期有一個時期的模態,地域文化符號的發展與創新始終在路上。

(二)地域文化符號的自限性

在文化進化過程中,地域文化符號按照自身的規則在生成演變。但是,地域文化符號并不構成文化本質的全體,人類的全部文化現象也無法都一一訴諸符號學解釋[20]。科技的發展會逐漸彌補并完善,但符號不能解釋文化的基本范式,也不能解釋人類文化現象的全部,用符號學方法來探討一切文化現象的發生、發展規律也有它的限度。

總之,地域文化符號對外傳播承載新時代的重要使命,本研究從符號學的視角介紹了地域文化符號的內涵、研究現狀和傳播價值,以多模態相關理論為框架,分析了地域文化符號與多模態的關系與意義建構,進而探索了地域文化符號對外傳播的多模態路徑。本研究是融語言學、符號學、文化學、翻譯學和設計學等多學科為一體的一次大膽嘗試,這在一定廣度和深度上促進了各學科的研究,也為學科的交叉和融合開拓了新的研究領域。

參考文獻:

[1] 本書編寫組.黨的十九大報告輔導讀本[M].北京:人民出版社,2017.

[2] 那航碩,孫寧.藝術品創作視角下的地域文化符號與特征歸集[J].東北師大學報(哲學社會科學版),2019(2):170-175.

[3] 徐哲.區域文化符號在文旅深度融合中的價值與應用:以寧夏地方文化符號為例[J].新西部,2020(3):34-36.

[4] 賈洪偉.雅可布森三重譯域之翻譯符號學剖析[J].解放軍外國語學院學報,2016(5):15-18.

[5] 陳偉,盧德平. 共同體意識與現代性轉化:中華文化符號傳播的時空價值與規約[J].現代傳播,2021(11):12-15.

[6] 顧曰國.多媒體、多模態學習剖析[J].外語電化教學,2007(2):3-12.

[7] 張德祿.多模態話語分析綜合理論框架探索[J].中國外語,2009(1):24-30.

[8] 郭慶光.傳播學教程[M].北京:中國人民大學出版社,2011.

[9] Kaindl, K. Multimodality and translation[G]//In C. Millan & amp, F. Bartrina(eds.). The Routledge Handbook of Translation Studies. New York: Routledge, 2013.

[10] 吳赟,牟宜武.中國故事的多模態國家翻譯策略研究[J].外語教學,2022(1):79-81.

[11] 張德祿,李玉香.多模態課堂話語的模態配合研究[J].外語與外語教學,2012(1):39-43.

[12] 張曉霞.多模態時代教與學的符號學意蘊[J].中國教育科學,2020(3):57-67.

[13] 宮賀,王宇辰,楊嘉.跨文化醫患溝通的多模態連接與意義共創:基于COVID-19疫情的多主體平行敘事分析[J].新聞大學,2021(8):14-15.

[14] 陳雅.地方文化符號系統的建構與創新[J].青海社會科學,2008(3):19-20.

[15] 王洪林.中國文化對外傳播的符際書寫路徑研究[J].寧波工程學院學報,2021(3):90-92.

[16] Jakobson, R. On Linguistic Aspects of Translation[C]//Lawrence Venuti (ed.). The Translation Studies Reader(3rd edition). London and New York: Routeledge, 2012.

[17] Morris C. Foundation of the Theory of Signs[M].Chicago: Chicago University Press, 1938.

[18] Baker M. Corpus-based translation studies: An overview and some suggestions for future research[J].Target, 1995(2): 223-243.

[19] 王克非,黃立波.語料庫翻譯學的幾個術語[J].四川外語學院學報,2007(6):101-105.

[20] 袁久紅.文化符號學的理論與方法初探[J].東南文化,1991(5):6-14.

Abstract:Regional culture is the soul and core of a region, as well as the external representation of regional culture, bearing the spirit of the times and values of a region. In the era of digital multimedia, it is a new demand of the development of The Times to tell the Chinese culture with regional cultural symbols. Because intuitive, concrete and vivid cultural forms are very popular with the people, the multi-modal fusion of linguistic symbols and non-linguistic symbols brings opportunities for cultural communication. Therefore, based on regional cultural symbols and multi-modality, this paper analyzes the mutual relationship and symbiosis of meaning between regional cultural symbols and multi-mode, discusses the multi-modal path of regional cultural symbols?蒺 international communication from the perspectives of regional cultural symbol circle, inter-symbol writing, inter-language translation corpus and international multi-modal environment for telling China?蒺s stories well and spreading China's culture, provides developmental ideas for gaining international cultural recognition, and opens up new research space for the interdisciplinary integration.

Key words:regional cultural symbols; international communication; multi-modality