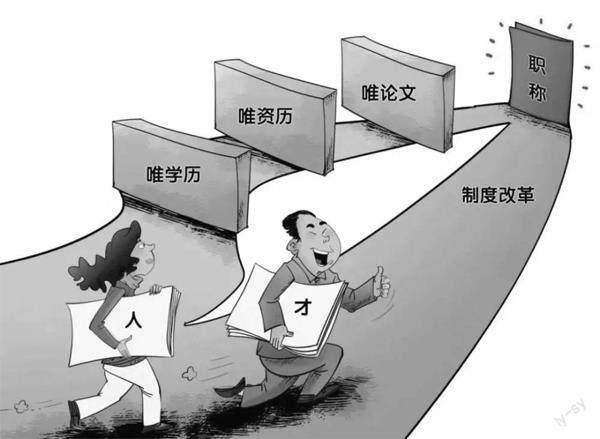

職稱改革,憑實績論英雄

代麗麗

2020年之后,嵇曉華在參加學術活動填寫簡歷時,會注明自己的職稱——研究館員,這是科學傳播專業中的正高級職稱。他也是北京市職稱改革新增科學傳播專業后,首批獲得正高級職稱的專業技術人才。

嵇曉華就是網絡大V“姬十三”,博士畢業后,他沒有選擇進入體制內工作,而是創辦了旨在“讓科學流行起來”的果殼網。

北京職稱改革的變化也是全國職稱改革的一個縮影。2016年,人力資源和社會保障部出臺《關于深化職稱制度改革的意見》,7年間,已形成一個以中央職稱制度改革總體文件為龍頭,以各系列、各地區改革配套政策文件為支撐的“1+N”新時代職稱制度總體框架。

“姬十三”評上正高級職稱

“做科普工作,經常要與行業內的專家學者交流、銜接,對職稱還是有強烈需求的。”2019年,嵇曉華在報紙上看到一則消息:北京首次增設科學傳播專業職稱,科普所的研究學者、科普書作者、博物館講解員等都有職稱可評了!嵇曉華眼前一亮,馬上著手準備。

嵇曉華搭上代表作評審“改革東風”,在沒有一篇論文的情況下,憑借自己的科普文章、著作等,順利通過評審,獲得北京市首批科學傳播專業正高級職稱,成了一名研究館員。

除了自己評職稱,嵇曉華也鼓勵同事申報職稱,公司有超過20人都取得了不同層級的職稱。

在嵇曉華看來,科學傳播算是“小眾行業”,通過職稱評審可以把行業內有相同志向的人士聚合在一起,也可以吸引更多有志于科學傳播的年輕人堅定地走下去。

本輪職稱改革的突出特點是,新增了一些新職業、新專業、新學科,允許新職業群體參評職稱,同時也給予了各地自主改革探索的空間。

早在2019年,北京市人社局就為10名自由職業人才評審了高級和中級職稱,有宋莊的畫家、北漂的年輕演員、知名的網絡寫手……以往,評職稱都需要由單位把關和推薦,北京職稱改革打破了體制機制障礙,改革后,自由職業者也可以評職稱。

破除“唯論文”,憑實績論英雄

嵇曉華記得申請正高級職稱時,他提交的證明不是核心期刊論文,而是一篇篇網絡爆款文章,還有他運營一家科學傳播公司的實證。

這也是本輪職稱改革的亮點——改革以往評職稱論文“一刀切”問題,憑實績論英雄,全面推行職稱評審代表作制度。申報人可自主選擇最能體現能力水平的代表性成果,包括教學課例、疑難病案、文學藝術作品等。

北京農學院的李志敏就靠一份特殊的代表作,在2020年獲得北京首批技術經紀專業高級職稱。他在北京市延慶區大莊科鄉黃土梁村擔任第一書記期間,將金盞菊香草種植加工項目成功引進到黃土梁村,帶動村民增收致富,取得顯著的經濟和社會效益。

李志敏也曾經因為在評職稱時沒有第一作者的論文而苦惱。北京推行職稱代表作評審制度后,評審機構的工作人員建議他提交一篇推廣項目的實施方案作為答辯代表作。李志敏根據自己的經歷,撰寫提交了《從事推廣香草項目的實施方案》。這份來自實踐一線的總結方案得到評審專家的認可,李志敏也順利取得了技術經紀專業的高級職稱。

還有一家民營企業的一名經營人員被破格評為正高級經濟師,他的業績是為公司創造了全新的物流服務模式,被認為給整個物流行業帶來顛覆性變革。

不看資歷看實力

在職稱評定“不看資歷看實力”的導向下,一批有實力的大咖,沒有經歷初級、中級的論資排輩,直接獲得高級職稱。

2020年9月,全國勞模陶建偉破格申報并取得了電氣專業高級工程師(副高級)職稱。陶建偉是一名電梯安裝維修技術工人,從業十多年,擁有以自己名字命名的國家級技能大師工作室,還在各種技能大賽上獲得獎項。

陶建偉申報職稱時,評審機構的工作人員建議他走破格申報渠道,直接參評高級職稱。陶建偉記得,完成4道題的現場答辯后不久,他成為公司里第一個拿下電氣專業高級工程師的工人。

“破格,只是破除申報條件,沒有降低評審條件,甚至比正常申報評審更嚴格。”多次擔任北京市職稱評審專家的史新華,見證了近年來北京市職稱評審制度的改革。

史新華介紹,符合破格條件的申請人需要用發明專利、重大課題貢獻、政府科技獎項等能夠證明自身專業能力的“硬貨”與其他人競爭。在答辯階段,破格申請人還要比普通流程的申請人多回答問題,證明其在專業理論和專業技能上都滿足職稱評審條件。

在一些專業中,職稱改革還考慮到為社會發展作出突出貢獻的人員也可以破格申報職稱。比如,在醫療領域,北京就明確,對在公共衛生突發事件處置中作出突出貢獻的人員,開辟職稱評審綠色通道,可按有關規定破格申報高級職稱。

陶建偉拿到高級工程師職稱后,在電腦中新建了一個文件夾,“咱們老百姓講‘攢雞毛湊撣子,我要為沖擊正高級工程師作準備”。

(摘自《中國青年報》)