邊界與出圈

——張道興“行走邊界”畫展座談要錄

羅世平(中國畫學會副會長兼秘書長):今天與許俊、紀連彬、李漢平相約一道來國家畫院展廳,以張道興先生“行走邊界”的展覽為話題,特邀張先生一起座談當代中國人物畫的創作。在當代的人物畫家,尤其是寫意人物畫家中,張先生是深受美術界關注的。“行走邊界”是您這次展覽的題目,展出的作品有畫,有書法,還有印章,作品從20世紀80年代到2023年,前后跨越了四十多年。張先生您的人物畫,特點非常鮮明,風格大成,但您仍然沒有停歇下來。今天相約,想請您談談“行走邊界”對您的人物畫創作的意義。

張道興(中國畫學會名譽副會長):我是位軍旅畫家,中國畫學會創會時的老人,很榮幸中國畫學會借著我這個展覽,一起談談人物畫的創作問題。我1950年當兵,在部隊機關工作,畫畫百分之百業余,喜歡抽點空就抹一點,至于為什么畫人物畫呢?因為在部隊,畫要有主題,所以離不開人物。其實我個人的興趣很廣,刻個圖章、寫個字什么的。我的書法啟蒙是兩本字帖,記得我小時候還不認識字,大人就給我一本顏真卿的字帖看,還有一本小字帖,也是寫顏真卿的張濂,本家的老爺爺,是清末最后的一代科舉進士,進了翰林院。我小時候愛看小人書,七俠五義,對黃三泰、竇爾敦這些人物都有印象,高興了就拿鉛筆頭在我奶奶的墻圍子上畫,畫了好多,重新撿起畫是到了部隊以后。我沒有進過學堂,畫畫是從窗戶外邊往里看,基本上是按照美術院校的教學路子走的,沒走太偏,這是萬幸。

先說說“行走邊界”。我對行走邊界這個概念沒有更深的研究,但是我意識到,中國畫是有邊界的。后來我就延伸思考,不但是中國畫,其他藝術門類也都是有邊界的,沒有邊界的藝術樣式持久不了。比如北京曲劇為什么花那么大力氣提倡也起不來,就是因為邊界模糊,它是從說唱,從單弦、京韻大鼓這一類衍生過來的,邊界模糊,所以藝術樣式就難持久。在戲曲界有“破圈”一說,科學界叫“出圈”,總歸都說的是一種邊界意識。

我的展覽為什么叫“行走邊界”?這里的關鍵詞,一個是邊界,一個是行走。我認為任何藝術都是在動態中的,動態就是不能一成不變。恩格斯在1886年有一段論述,認為世界不是一成不變的事物的集合體,而是過程的集合體。其中的意思一個是過程,一個是集合體。按照錢學森的解釋,集合體就是系統論,過程就是不斷的補充、研究、調整。所以我用了行走,就是承認任何藝術樣式、藝術門類或者其他的樣式都是動態的,不是一成不變的。我真真切切地相信這句話,我的所有活動也是處在動態的,都不可能是一成不變的,所以我就用了一個行走,承認這個邊界是動態的,承認自己在邊界里面要不斷地調整,不斷地演進,也可能偶爾破點圈,但整體部分還在圈里。我只是拿來用一用,是自己的創作感受。我認為有邊界,但是要行走,要不斷調整,又要隨時可能部分破圈。

可能因為破圈,中國畫可能會另外出現一個藝術樣式,它從中國畫派生演繹出來,但是跟中國畫又拉開了距離,形成另外一個邊界,有沒有可能呢?不好說,我認為會有這個可能的。我不是質疑當代藝術,因為當代藝術在當代還是有價值的,大家都在這個語境下思考、活動。

許俊(中國畫學會副會長):現在這個“當代”應該還是帶引號的,有特指。當代藝術,我個人認為就是當代人進行的藝術創作。

張道興:看來當代藝術邊界不清楚。所以用當代藝術解釋不一定準確,是吧?應該是當代藝術行為。我自己在小雜文里寫有一段,說別人怎么樣我不知道,我的將來都是懵懂的,懵懵懂懂就消失了,懵懵懂懂參加了這么多活動。意思是說總是有些東西弄不清楚,要讓我把什么都說得很清楚很明白,顯然是做不到的。

許俊:張老師您是謙虛,我覺得您是以您的作品做了最好的回答。您開始說到您自己的藝術成長、學習經歷,我想提幾個問題。

您最初從書法入手,在中國傳統文化中找到了一個切入點。您也談到了對戲曲的理解,借戲曲說了藝術邊界。我想問的是,一般來說畫家從書法入手,畫山水畫、花鳥畫的畫家比較多,而您是畫人物的。記得《中國書法》在20世紀80年代對您有專文介紹,當時介紹人物畫家寫書法的文章并不多。我見過您最早的作品,留下的印象很深。記憶中您那張畫雖然是國畫,好像素描的感覺更多一些,人物塑造有陰影,所以我想問您是不是學過素描?現如今人物畫應該怎么畫?您剛才說到了邊界的問題,我理解就是一個“度”的問題。您剛才說是“行走邊界”,您是如何把握住的?您的人物畫的造型本身已經完全脫離原來這種對形象的“如實描寫”了,這些“形象”加入了您對藝術形象的理解,從展廳中的作品可以看到,您將中國畫的藝術表現又往前推進了一步。這是我的觀感,提到的幾個問題,希望張老師能給予解答。

張道興:我的素描是缺課,我的畫最早也沒什么素描關系,就看著一些西方的東西拿過來參照參照。筆墨這個東西,我認為自己很雜,作品里邊你仔細看,都雜七雜八的,很多東西我都吸收進來。我提出三俗:世俗、民俗、通俗,我覺得接地氣。當然我反對、不贊成媚俗、低俗。我刻的圖章很多都是把我一個階段的一些心得,刻個圖章,留下點烙印。鄉俗如母嘛!我的很多東西都是從鄉間的、民俗的東西拿過來的。比如說剪紙,木版年畫,廟堂壁畫,小時候看的哼哈二將什么的,這些對我都有啟發。那時候的小人書,特別是武俠小說都是有程式的,都有其固有的邊界。人物一個動作,系什么腰帶,都是這么畫,那就是程式。

許俊:能在您的畫里頭看出對傳統的程式有理解,但是您又沒有去照搬那些程式。傳統的程式,《芥子園畫傳》里已有總結或體現,但您是以自己對藝術的理解又重新整合了,用的是自己的方式。

張道興:后來我也得以調整。1962年與黃胄一同出差福建,那一段時間我跟黃胄天天拎著速寫本,他到哪兒我跟他到哪兒。他說你別老跟著,你自己得畫,光看不行。實際上我一筆都沒畫,我那一個禮拜基本上都在看。后來我還寫了一段紀念黃胄的小文章,李松說你寫黃胄這段寫得很好,反應很好。我舉了黃胄畫畫的例子,比如說黃胄怎么削鉛筆、炭鉛筆,怎么畫在宣紙上,怎么畫在其他紙上,什么時候怎么畫。他的很多小竅門都告訴我了,我也看到了。畫戰士,他說你先勾個臉,把眼睛趕快畫上,不然一會兒他會睡覺。黃胄場面速寫怎么來的?一次他看到一座小橋,一棵大榕樹,他就畫。我一看沒興趣,這有什么可畫的?他畫上樹以后人來了,一會兒來一個老太太,一會兒一個婦女背著孩子,一會兒又一個砍柴挑挑的,過一個畫一個,最后畫出了大場面。開始他是用鋼筆畫在小本上的,后來改畫成水墨。這讓我開竅了,原來場面就這么來的!畫人物先畫什么后畫什么,沒有一定之規,他從眼睛畫起,從臉畫起,給我很大啟發。所以我說畫畫得建立自己的一套東西,黃胄就有他自己的一套東西。跟黃胄去了半個月,回來有人說,你的畫挺像黃胄的。聽這話我頭皮奓了起來,心想要跟黃胄拉開距離,這期間我做了出圈的功課。受人的影響,絕對不能粘得太緊。

許俊:“行走”就是一直在思考,在創作,當年傅抱石說過中國畫要動起來,動起來才能增加溫暖和活力。您畫素描,經過了軍藝系統的訓練。張老師說過,要把一團紙的若干面在光線下的所有因素全部畫出來。他認為學習中國畫的過程中,需要有這樣的寫實過渡訓練,甚至是超寫實的。但張老師并沒有順著這條路子走,他只是借用,在比較中完成了對于素描的理解和在中國畫中的運用。您在畫上用了投影,是個灰調子,使得畫面有了光感,用灰調子和重調子既往縱深,又往前突,這樣畫面有了視覺張力。

張道興:尚輝在討論的時候就給我提出問題,說你的素描畫到沒骨階段了怎么辦?我最近的作品,就是把線的表現和沒骨結合起來,把線體量化。

許俊:您從入手開始,就有自己的想法,怎么去學,怎么去畫,這個方向您找得特別準。那年一起在京西賓館畫畫,我看過您畫過很大的一幅梅花,梅花的造型跟您人物畫的這些造型的理念和方式是一致的,體現了您的筆墨造型觀。我覺得您用這種方式不只是畫人物,其實是已經跳出人物畫本身來進行的一種藝術處理,最后變成了自己的程式和風格,您是借人物畫的形象,將筆墨表現往前推進了一大步。您這種對“筆墨形象”的理解,不是純粹的文人畫的筆墨效果。

張道興:筆墨表現我還是比較重視的,因為中國畫最大的邊界特征就是筆墨。如果你不用筆墨,完全用素描或者假筆墨不行。但是筆墨要吃透也不容易,筆墨是什么?筆墨不完全是物質的,這里面很多是精神感受,內心的對造型的感受,對造型的消化、理解、重新定位。筆墨要離開造型就不好辦了,筆墨還是要跟造型聯系在一起,就只素描化不行。素描要不要?其實素描偶用一些,不是普遍地用,還是需要的。就跟炒菜一樣,作為一種佐料,一點素描不要,就像炒菜不放鹽,絕對不行,但是鹽放多了,沒法吃了,所以我把素描就是當成佐料。你看這個小戰士偶爾在五官上用一點,頭發都一根根描的,工筆也用一點,這里工筆畫、寫意畫的邊界不清楚,是并用的。

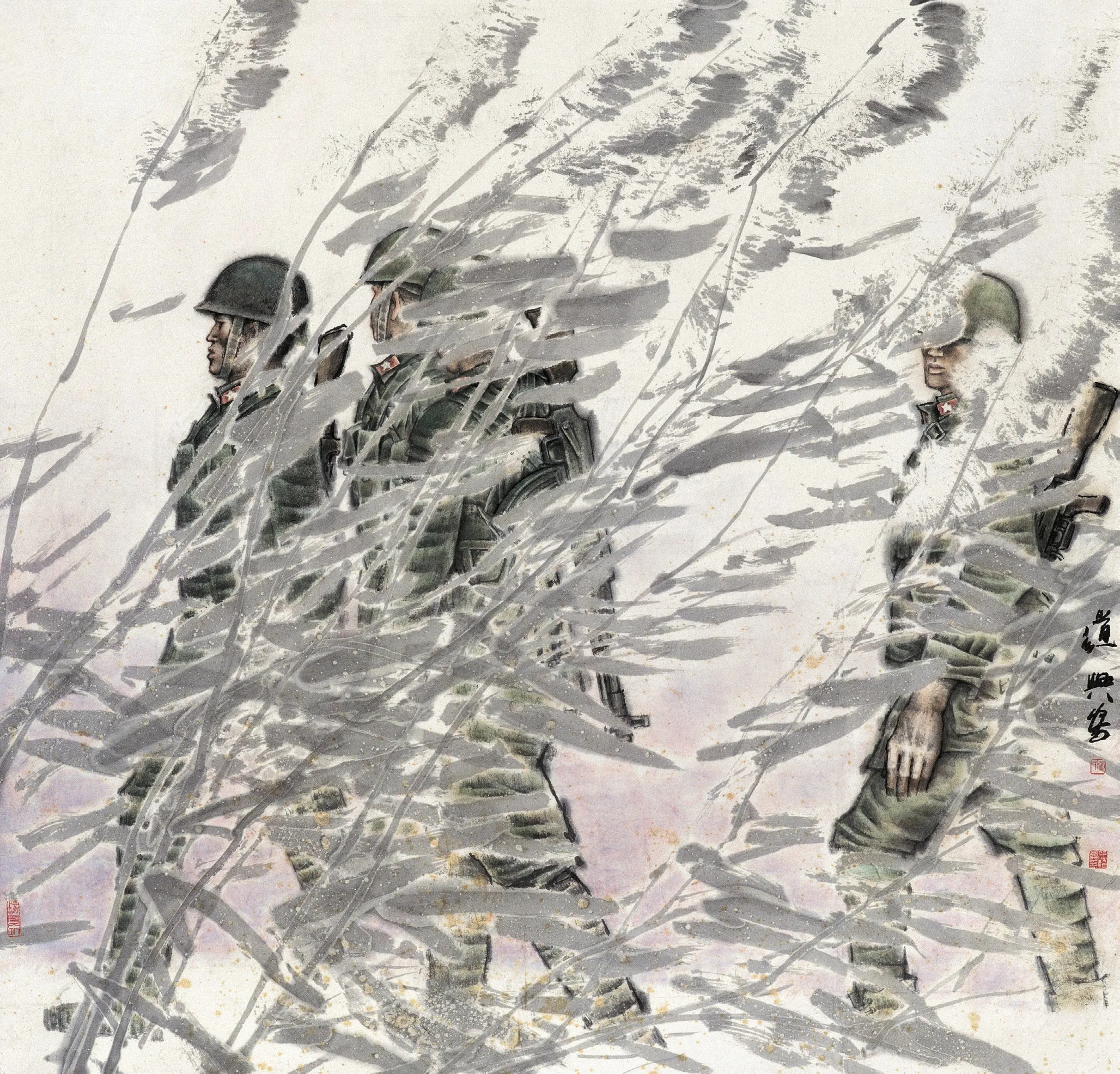

張道興 疾風 124cm×129cm 1987年

非洲木雕對我的啟發太大了。我看了美國非洲博物館,震撼得不得了,怪不得畢加索欣賞非洲木雕,原來非洲木雕這么精彩,它把寫實自由化了,徹底自由了,到了畢加索身上他就知道關節是兩節,那么他可以畫成三節。他也可以直接把手畫在肩膀上,非洲木雕里面就出現過,這并不是畢加索的原創,但是畢加索自由應用了,所以畢加索進入抽象,他也沒有完全甩掉具象,對非洲木雕這種呈現方式他已經吃透了,這是他最了不起的地方。非洲木雕是把寫實徹底地給自由化了,結構自由了,圖騰意識自由了,里頭的所有的表現都自由起來了。所以非洲木雕給我最大的啟示,就是它給了一個自由的寫實性造型。所以說非洲木雕真的具有當代性,而又永遠不過時。

紀連彬(中國畫學會副會長):所以說“行走邊界”真是張老師自己內心所想,實際上行走在邊界就已經是出圈了,因為您在邊界,哪里是邊呢?但是您不越界,您在交界線上。我覺得,一個具有創新思維的人才會想到出圈又不越界。所以張老師的藝術自覺,在藝術思維上、藝術觀念上,是一個傾向于不斷創新的人,不斷創新實際上是不斷地發現自己。

許俊:但是您對筆墨的把握,有書法的功底,不管怎么弱化,它都是很凝重和有表現力的。

張道興:這個說法我贊成。是這樣的狀態。到現在為止,我認為自己的短板還是在造型。

羅世平:張先生的人物畫有三個突出的特點:一是線條。您畫人物結構的線條,用的直線比較多,轉折偏于方硬。看您畫中的線,就想到啟功先生談書法時說的話:“字要見筆。”書法的藝術高度是字中見筆的統一,您畫中的線也有這個特點。

張道興:我想在這里再加一句,我從小寫顏體,后來去了趟河南,看了相當多的碑刻、墓志,受到碑刻墓志的啟發,后來有個變革,就是線條變得更加硬朗,線的應用碑化了。

羅世平:第二,您的畫用墨與通常渲染方法不同,但在您的畫中它又非常出效果,類似書法的“飛白”,像是有氣在畫里流動,透著斑斕感。

許俊:好像有很多馬賽克在里面很意向地拼貼的感覺。

羅世平:再一個就是色彩,您畫上的色彩,它不外在于形,也不外在于畫面整體的氣氛,而是形成了墨和色之間的互補關系。

張道興:大畫肯定是有小稿,后來再反復折騰,找資料找照片參照。我寫過畫照片的一篇小短文,收在畫冊里面。說的就是表現性。素描是表現性的,筆墨應該是表現性的,色彩同樣是表現的,它們都是造型的一部分,我在這方面花了很大力氣。

許俊:張老師的創作給我一個最大的啟發,就是不擇手段。在他創作的時候,靈感一來各種辦法都敢用,而且用的時候又能很好地控制這個度,這是絕活。

張道興:這也是我不拜老師的優點,拜了老師,老師盯著你看,不要這樣畫,不能那樣畫。這樣旁邊沒人說,就可以隨心所欲大膽地畫,當然不可以出邊界,亂來。

許俊:我覺得張老師只要一上手,筆就很沉穩,隨便怎么畫用線都不是飄的,這是書法童子功帶來的。我覺得您現在的畫已經是把形象和筆墨做了特別微妙的一種黏合。

張道興:我還是膽小,不敢像非洲木雕那么自由。

許俊:張老師處理的形,不是現實的形,剛才您說到這個問題。還有一個對形的理解,我覺得現在有這么一種風氣,畫人物畫變形的比較多,造型的太少。其實變形是在這個人物形體上的夸張,沒有提升到怎么組合“形”的問題。這里說的“造型”,不是繪畫時的造型,而是一種理念。

羅世平:您在構圖的處理上,有沒有特別去經營?

張道興:比如說我現在多數的構圖都可以叫封閉構圖,是從電影上學來的,就是人物畫頭頂上不要對天空,背景上要有東西,把人物置于一個有背景的環境下,以環境背景來豐滿他。

李漢平(中國畫學會副秘書長):張老師,從您的作品中能夠讀到一些構成的元素,我想問一下,您是不是從平面設計中吸取了一些東西?我覺得您的每一幅作品好像都在認真經營著正負形的關系。

張道興:我們畫畫,在畫面是要找出平面來的,平面、體量這種表現都是相對應的,應該存在一些沖突,有些矛盾。咱們看黃公望的構圖,他的高遠、平遠、深遠用得很自由,其實他最大的造型特征就是小平臺,一個山體后它用了幾個小平臺,這是黃公望山水的最大特征,成就他的繪畫樣式。結構的體量和平面性,是一對矛盾,但是你要兼用,將平面性和體量感組合在一起,有意識地制造一些沖突,這是我的想法。

許俊:用這種構成的意識來經營位置,已經不是簡單按照中國畫對構圖的理解了。

張道興:我總是覺得我的畫還有不成熟的地方,總是覺得需要補充,需要修正。我和張卉一起去中國美術館看珂勒惠支的藝術展,珂勒惠支對我的影響就很大。見到她的畫冊,魯迅推薦過。珂勒惠支的雕塑對我啟發也很大,雕塑,從山上扔下來不會摔壞,就說明造型體量都是特別的含蓄、飽滿。給我的啟發就是盡量要向中國畫里放置體量。

許俊:線條本身也是高度提煉,就是去掉了很多影響視覺的線條,而且這種概括性的線條使畫面組織起來,又很有一種裝飾感。

張道興:我認為東、西方的文化不一定設門檻,但是要設邊界,邊界是有的,門檻可以拿掉,可以打通,交流起來還可以不擇手段,但是各自有各自的圈,有各自的邊界,這是必須的。我曾說過,畫面中要有黑、白、灰,我又加了一個飛白,書寫性就是要注重飛白;畫上要點、線、面,我再加入一個體量,點、線、面是平面構成的,要把體量放進去。我對徐悲鴻最欣賞的就是他的人體素描,畫得真棒。放在西方都是高手,放在世界上都是一流的。

羅世平:紀連彬的人物畫也是有跨界想法的。

張道興:我說過他也屬于跨界人物,我們都還是在邊界上走,徘徊在邊界左右,還沒有全部跨越。看紀連彬的人物,表現性很強。藏族人民頭上頂著天,腳下立著地,身上飄著云。后來我說云彩不能畫了,全叫紀連彬畫完了。

李漢平:他是把人物當山水畫了。

張道興:他的畫也是表現主義的,就是作為一種構成元素,他把云情感化,天、地、人,云成了連接天、地、人的符號,強烈的符號。

李漢平:以前我零星看過張先生一些作品,我一直認為您挺學院派的,剛聽了您講的從藝經歷,再回頭對照您的畫作,我才對畫展主題“行走邊界”有了一個新的認識。所謂“行走”,可以理解為一種學習態度。您剛才談到一個學生要是學得離老師太近,就不是一個高明的學生,需要跟老師保持一定的距離。從您的“行走”上我理解這句話了,它意味著一種動態的學習方法。從您的作品中,也能理解到這種“行走”的意義。另一個概念是“邊界”,您剛才說到“任何藝術都是有邊界的,中國畫也不例外”。按我的理解,您選擇在“邊界”行走,既不在“中間”,也不越出界外,而是界定在中國畫這大范疇里。因為在邊界,既可以大量吸收“界內”的養分,又可以看到“界外”其他藝術的精彩。從您的作品中我們也能看到,有中國民間藝術如年畫、皮影,剪紙的元素,也有戲劇、電影的影子,甚至還感覺到一些非洲木雕、西畫光影的觀念影響。您所秉持的這種“行走”“邊界”理念,使您能接觸到多種文化信息、視覺信息,還能將這些信息完美地整合到一塊,這是最難能可貴之處。

許俊:從這里引申出一個話題,李可染先生曾經說過:以最大功力打進去,以最大勇氣打出來。以最大的功力打進去怎么打?比如剛才說到您學素描,其實那是打進去的一個過程,您有了對素描造型的理解。李可染對傳統的山水畫有很深的認知,我們看他臨摹,并不像我們現在學院式的教學,如您所說,對一個藝術家要的是動腦子去學習。第二個問題是怎么打出來?如您前面談到的邊界,您不拒絕任何的藝術營養,您把它們糅到自己的創作中,這里肯定有您自己組合的一套程式和藝術語言的方法。

張道興:可染先生還說過這么一段話,中國畫筆墨過關的人數不多,自清到民國到現在,他舉了幾個人的例子,他說的筆墨過關是有尺度的。而且近代的大師有的沒提,他的體系是強調中鋒用筆,積點成線,不可能是絕對的中鋒。他說中鋒是最有表現力的,帶有個性特征的中鋒,對筆墨尤其地重視。

許俊:您的造型是完全有自己的語言,沈括說過一句話:書畫之妙,當以神會,難可以形器求。可能我們現在對他這句話有誤解。當然在中國畫筆墨上,如您剛才說到的造型,其實是跟筆墨分不開的。

張道興:筆墨與造型要連在一起說。如果我們把造型與筆墨徹底分離開就說不清楚了,當然筆墨的獨立性也是有的,但是整體上看必須結合著。我還是舉個京劇的例子,比如京劇所有的唱腔靠著京胡來陪襯、來伴奏。如果沒有京胡,京劇特征可能就減掉一大半。咱們說楊派,楊寶森的唱要有楊寶忠操琴,楊派是靠他哥倆樹起來的。可以說,唱腔和伴奏的關系跟筆墨和造型的關系有很多類似的地方。所以我們今天談的筆墨無論如何不應與造型對立起來。從形式出發也罷,從造型出發也罷,尤其是造型,不能百分之百讓筆墨擺脫造型,還是要把造型與筆墨盡量連起來研究。為什么不提造型單提筆墨?說造型是西方的,筆墨是中國的,我不太同意,我覺得中國的造型是很講究的,中國的造型盡管是線的表現,沒有線的沒骨畫法也是很了不起的。所以我說造型是個根本,到現在為止,我認為我的短板問題還是出在造型上。

許俊:我們要怎么把筆墨和造型很好地糅合成一體,這里肯定有很多的辦法,說絕對點就是有絕招。

張道興:我與黃胄一起,他說了很多故事,我要再不說就失傳了。他說畫畫這一筆畫不準你再來一筆,再不準了你再來一筆,有一筆準就對了,就怕一筆都不準。他舉了個例子,他說打籃球進籃,你空投進去是兩分,碰板進去也是兩分,在籃圈上轉幾圈最后進去了同樣是兩分,他這個說法就是告訴你,不要怕重復,只要準就對了,給我啟發很大。

這就是“偷藝”。與黃胄先生一起畫畫很高興,你老是盯著看他畫,他就得找話說。他說你畫畫得要拼湊,一定得拼湊,速寫絕對不能瞬間把所有東西都記下來,畫人物,畫完一個再畫一個,比如畫婆媳倆,不能兩個人同時都坐,婆婆先坐下來,畫完后再把兒媳婦叫過來,一坐正好。這個竅門就是從黃胄那里學來的。他畫一個民兵拿著槍在海邊,當時我在場,她拿的槍是真的,人也是對的,在老鄉家里拿把椅子給她坐上,他沒畫椅子,他畫的是塊石頭,接著在人物中間拉條橫線,畫上幾個船帆,就把這個民兵拉到海邊去了,把人物環境湊到一起才那么完美。我今天創作確實學會了這一招,創作的時候就要“不擇手段”,生活的時候要認認真真地向生活學習。

許俊:葉淺予先生也說過一句話:做人要老老實實,作畫要異想天開。那就是藝術創作可以大膽想象。

張道興:葉先生的速寫,他畫舞蹈速寫關注重復動作,比如手甩在哪,出現第一次的時候,他記下來一部分,出現第二次他還記住這個部分,反復記幾次,速寫就成了。有的是默寫,這個人畫了一半走了,他要給補上,默寫的能力就是要記住重復動作,模特兒走了以后你還能把他畫下來,而且畫下來的部分不感覺是你編造的,這對我啟發很大。

羅世平:我們今天討論人物畫,借了張先生的展覽作為話題,他在人物畫創作方面提出了很可借鑒的學術問題,比如說創作的理念,創作的方法,語言的探索,藝術如何表現現實生活。對于這些問題,畫家人人都會碰到,也都有自己的思考。張先生的思考,已經落到他的畫面上了,他用“行走邊界”給出了明確的答案。中國人物畫表現的空間很大,除了能畫輕松的小品,還肩負著畫大作品、出力作的擔子。張先生有關“行走邊界”的創作理念和他的人物畫創作,是很值得研究的。

許俊:張老師的繪畫來自傳統,但是張老師更面對現實、面對世界、面對未來。他的畫,他“行走邊界”的創作實踐,給我們對藝術的理解提供了一個多元的解答。對中國畫也好,對繪畫的發展也好,他提供了一個很好的用圖式解答的方式,給我們帶來了很多的想象的可能。

紀連彬:在寫意人物畫上,張老師始終是一面旗幟。尤其我們這些年輕后學,確確實實非常關注張老師這樣的人物畫家,他一直是走在學術前沿的。他應該定位在改革開放40年以來中國畫創作和實踐成果的一個體現。這既是他個人的,又是這個時代的。他堪稱改革開放中國畫發展,特別是人物畫發展的領軍人物,他的學術成果是這一代人在中國人物畫上不斷創新的一個體現。

李漢平:張老師的繪畫藝術是借助中國人物畫這個載體進行的一番探索,其意義在于通過自己的實踐極大地拓寬了中國畫的邊界,對其他畫科如山水、花鳥都會有啟示作用,對我有很大的觸動。張老師這種在不懈行走中的學習態度,是值得我們學習的。

張道興:感謝各位就我的畫所展開的討論,鼓勵的話雖然有點過,但對我來說是一個動力。我的行走邊界,一個最基本的考慮,認為中國畫應該動起來,這是馬克思主義的基本觀點,事物都是運動的,不是一成不變的。要把自己看成行走過程中的一個階段。如果把某個階段固化在一個模式上,守住自己的個性,我不太贊成。我覺得腳下有“邊界”,我犯點“小錯誤”問題也不大,出點“界”問題也不大。大家要考慮隨時有“出界”的可能,但是不一定你能出得了“界”。出“界”并不是很容易的事,出“界”是一個時代或者一個歷史階段的過程。

中國畫的短板還是出在造型上,其他的色彩、結構可能都有問題,筆墨也不成熟,但是核心的問題還是在造型上。徐悲鴻說過一句話,他說“寫實造型是一切繪畫的基礎”。今天反省一下,在寫實造型上,包括我在內,我們并沒有吃透多少,空間還很大。如果按照非洲木雕來認識中國的寫實造型,我們的空間還大著呢!我認為自由寫實性很重要,畫家要靠自己解放自己,要隨時隨地做一些突破行動。要想到藝術是動態的,要讓寫實造型藝術真正動起來。