N+2過程性考核方式探索和實踐

孫潔

摘要課程考核是衡量學生學習成果以及教師教學成果的重要方式。傳統的考核方式形式單一,考核內容以傳統的知識點記憶為主,無法激發學生的學習積極性,也無法體現學生的綜合素質與能力。基于此,文章提出N+2過程性考核方式,并應用于數據結構課程的教學中,以實現對學生全面考核的目的。對比分析結果表明,該考核方式提高了學生的成績,增強了學生的自主學習意識,提高了學生在教學中的參與度,增加了師生交流互動,培養了學生的綜合能力。

關鍵詞 過程性考核;N+2;學習通

中圖分類號:G642文獻標識碼:ADOI:10.16400/j.cnki.kjdk.2023.13.020

教學改革包括教學內容優化,教學方法提升和課程考核改革等。其中,課程考核改革是教學改革的重要部分,它在提高課堂教學效果方面發揮著重要的作用,全面、科學的課程考核方式能激發學生的學習主動性,引領學生自主學習。而當前傳統的一次性期末閉卷考核則存在諸多不足[1]。本文以南京工業大學浦江學院計算機科學與技術專業“數據結構”課程教學與考核過程為例,對基于學習通平臺的N+2過程性考核方式進行了探索和實踐。

1改革課程考核方式的必要性

1.1“數據結構”課程的特點

數據結構課程是計算機科學與技術專業一門重要的學科基礎課,在計算機類專業的人才培養方案中具有重要地位,也是學生考研和求職考核的課程之一。該課程是“程序設計語言”課程的直接后續課程,也是“數據庫原理與應用”“Web應用程序開發”等課程的先導課程。主要內容包括線性表、棧、隊列、串、樹、圖、查找和排序等。通過本課程的學習,使學生掌握分析與研究數據結構的特性,能夠從應用數據中抽象出邏輯結構模型,并且能夠選擇合適的存儲結構及相應的算法,最后能夠對算法進行效率分析。本課程教學內容包含理論和實驗兩部分,通過課程算法設計和上機實驗訓練,培養學生的數據抽象能力、邏輯思維能力和算法設計能力,為后續學習及工作奠定基礎[2]。

1.2傳統課程考核方式及存在的問題

傳統的數據結構課程考核評價方式是總評成績,由期末考試成績和平時成績組成,期末考試成績占課程總評成績的70%,平時成績占比30%。課程平時成績主要由課后作業成績和出勤成績組成。這種考核評價方式形式單一,過分強調學生對知識的記憶能力,忽略了學生分析問題和解決問題的能力,無法有效引導學生進行自主學習[3],產生的問題主要有以下幾方面:①學生上課積極性不高,聽課效率低;②學生作業存在抄襲現象,完成質量差;③學生對平時學習不重視,對期末考試復習依賴性比較強;④期末考試學生以突擊方式面對,死記硬背,致使主觀應用題得分較低;⑤課程考核成績不能全面考查學生的學習情況和綜合能力。

1.3 N+2考核方式

根據學校課程考核改革精神,數據結構課程采用N+2課程考核方式。N+2考核方式中,“2”分別代表期末考試成績和課堂筆記成績,“N”是指一學期內除了“2”之外的考核次數。N+2各項仍是以百分制計[4],此次改革N的內容主要包括考勤簽到、隨堂練習、課堂互動、單元測試、實驗報告等。該考核方式強調對學生知識理解、知識應用、綜合能力方面的考核,促進學生知識、能力、素質的綜合協調發展。

2課程考核方式改革的實踐

2.1改革的思路和方案

2.1.1課堂教學方式

改革前:主要以教師課堂教學為主,提問為輔,教學方法單一,師生互動少;改革后:以教師課堂教學為主,提問為輔,教師以隨堂練習、主題討論、問卷調查等方式與學生互動。提高了學生的參與度,調動了學生的學習積極性。

2.1.2課程考核成績組成

改革前:總評成績=期末考試成績占70%+平時成績占30%;改革后:總評成績=期末考試成績占50%+過程考核成績占40%+課堂筆記成績占10%。由于減少了期末考試成績比例,故解決了“一考定成績”帶來的各種問題。

2.1.3除期末考試成績外的成績組成

改革前:平時成績=課后作業(80%)+出勤占(20%);改革后:課堂筆記(10%)+課后作業(10%)+單元測試(10%)+課堂出勤(20%)+隨堂練習及其他互動活動(20%)+實驗報告(30%)。由于增加了課堂筆記以及其他考核環節,從而實現了對學生綜合能力考核的目標。

2.1.4期末考試命題類型和內容

改革前:單項選擇題(20%)、填空題(20%)、簡答題(20%)和應用題(40%);改革后:單項選擇題(20%)、算法填空題(20%)、簡答題(10%)和應用題(50%)。由于增加了應用類題目的比重,因此實現了對學生分析問題能力和解決問題能力考核的目標。N+2考核方式具體實施方案如下:

①課堂筆記(10%)。每堂課都需要學生記課堂筆記,課堂筆記有電子筆記和紙質筆記,學生統一將紙質筆記掃描成電子筆記,在每章結束后上傳學習通平臺,教師利用學習通平臺的生生互評功能,先讓學生進行互評,再進行抽查評分。課堂講授的知識都是課程中最為重要的知識,要求學生認真做課堂筆記可以在一定程度上保證聽課質量和效果[5]。

②課后作業(10%)。為了讓學生及時復習鞏固課上所學的知識,在每次課結束后,教師會在學習通平臺上發布課后作業。

③課堂出勤(20%)。考查學生的出勤情況,主要通過學習通電子簽到和隨機點名方式進行。課前學生用手機掃描投影上的二維碼進行簽到,二維碼每10秒鐘更換一次,防止代簽;在授課過程中,教師就重點難點內容設置相關問題隨機點名讓學生回答,以此順便完成隨機點名。

④隨堂練習及其他互動活動(20%)。針對重點授課內容,教師提前在學習通平臺中設置隨堂練習若干,在課堂上根據學生情況發布練習,設置完成時間,每個學生都將參與練習,教師可實時查看答題情況,從而把握學生對已授課部分知識點的掌握情況。互動活動包括搶答、問卷調查和主題討論等。教師需要在課前設置好互動形式和內容,課上根據學生的實際情況發布活動。

⑤單元測試(10%)。主要是對每章的內容進行階段性測試,測試題型和分數分配模擬期末考試,一方面考查每章的教學效果和學習效果,根據測試結果及時調整教學進度,另一方面讓學生每章結束后都有期末考試的感覺,這也是期末考試的預演。

⑥實驗報告(30%)。該課程包括16學時上機實驗課,實驗包括驗證性實驗、設計性實驗和綜合性實驗。學生通過實驗進一步鞏固所學知識,通過不同類型的實驗訓練,提高綜合應用專業知識分析問題、解決問題的能力。

2.2改革取得的成績

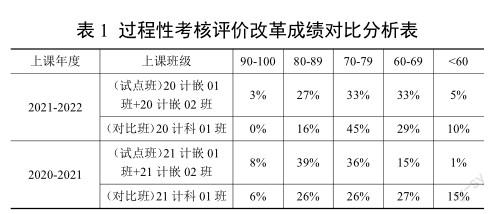

為了體現N+2過程性課程考核改革在“數據結構”課程中的實施效果,本項目將兩個教學班分為試點班和對比班。經過兩年的實踐,成績對比如表1(p63)所示。

由表1統計可知,試點班和對比班相比,學生課程成績優秀率及良好率均更高,及格率也更高,學生成績整體得到提高。

課程成績只是做了定量的評價,并不能全面地反映N+2過程性考核方式的實施效果,所以還需從定性方面對課程考核方法的改革進行評價。在定性評價過程中,采取了隨機走訪學生、開座談會、問卷調查等方式[3],調查內容主要有學生出勤情況、主動參與教學活動、課前預習情況、課后作業情況、對傳統考核/過程考核的評價、在課程教學過程中的表現、在實驗中的表現、對待記筆記的態度等。從調查結果以及學生的表現來看,此次改革有四個方面的改進。具體如下:

①學生自主學習意識增強。對比班的部分學生認為平時上課不重要,只需期末認真復習便可取得好成績,所以學生參與教學活動不積極,對待作業的態度是應付了事,甚至有抄襲和遲交現象。此外,通過對試點班級問卷調查統計可知,95.5%的學生表示喜歡過程考核評價方式,98.5%的學生希望在教學中有好的表現。試點班學生課上表現積極,主動完成教師布置的課后作業和實驗作業,認真預習、復習、查閱資料,數據顯示,試點班88.4%的學生能按要求課前預習、98.5%的學生能夠按時完成作業。考核方式改革無形中增強了學生的自主學習意識。

②學生在教學中的參與度提高。通過對試點班級問卷調查統計可知,100%的學生不會無故曠課,86.7%的學生愿意主動參與教學活動,87.5%的學生認為實驗可以提高自身解決問題和算法設計的能力,愿意主動完成實驗。從課堂、實驗表現上看:相比對比班,試點班學生出勤率更高,學生更愿意主動參與課堂互動,完成實驗的積極性也大大提高,一部分學生在完成自身實驗任務的同時,還協助其他同學解決問題。

③增加師生交流互動。課堂上有隨堂提問、隨堂練習、分組討論、問卷調查和實驗等活動,增加了師生交流的機會,教師可以通過互動及時了解學生的學習情況,也可以適時對學生進行鼓勵和指導,使得學生不僅獲得了知識和技能,也使學生的學習態度、價值觀得到了發展。

④學生綜合能力得到提高。對比班72.5%的學生認為傳統考核評價不公平,不能考核學生的綜合能力。79.6%的學生認為不需要記筆記,期末復習更重要,而試點班則有96.4%的學生認為記筆記很有必要,可以幫助自己梳理知識體系,鞏固知識點,提高提煉、歸納總結的能力。對比班課程考核形式以期末考試形式為主,考核內容中偏重考核學生的記憶能力和理解能力,期末考試突擊即可考出好成績,致使學生不注重學習過程。試點班的考核注重過程考核,考核內容強調綜合能力考核,所以學生積極主動參與教學全過程,充分調動了學生的學習積極性,提高了學生思考問題、分析問題和解決問題的綜合能力。

3結語

本論文首先對考核方案進行了闡述,方案包括考核形式、考核內容和考核評定等。其次闡述了考核方案的具體實施過程。最后對方案實施結果進行了定量和定性分析。此次課程考核改革雖然取得了階段性成績,即學生的自主學習能力得到了提高,學生在教學中參與度提高,增加了師生間的交流互動,學生的綜合能力也得到了提高,但也有一些問題需要進一步思考。一是在課程考核評價前,教師需要花費大量的時間和精力去設計考核方案、選擇考核內容和具體評價方式,需要大量批閱筆記、作業和實驗報告等,比傳統課程考核方式的工作量更多,變向增加了教師的教學負擔[6]。今后教師可以安排課程助教或課代表協助其完成批改作業、進行問卷調查等工作。二是教師必須樹立先進的教育理念,從全面的、發展的角度看待學生,不以期末考試成績好壞評價學生,教師在教學過程中應適時對學生取得的進步和成績給予肯定和鼓勵,對學生出現的問題給予正確的指導,引導學生樹立學習目標、獨立思考、自主學習。

基金項目:南京工業大學浦江學院教育教學改革項目(2020JG003Z)。

參考文獻

[1]王洪振,白蒙.過程性考核在《細胞生物學》課程教學中的應用[J].家畜生態學報,2022,43(2):94-96.

[2]涂曉紅,胡方霞.關于《數據結構》教學的思考[J].重慶工學院學報, 2005(5):140.

[3]閆海英,龔聲蓉,應文豪.應用型本科計算機專業課程考核方法的改革[J].實驗技術與管理,2017,34(2):186-188,200.

[4]張全爭,田長安,程繼海.談N+2考核模式——以合肥學院為例[J].教師,2012(26):61-62.

[5]陳琳.合肥學院N+2過程考核改革的探索[J].教育與職業, 2007(32):176-178.

[6]安改娣,趙安香.高職專業課過程考核評價的探索與實踐[J].中國職業技術教育,2012(14):15-18.