大唐雄風:唐詩中的邊塞豪情

瀛洲海客

唐代歷史上真實的邊塞,是開發程度遠不如中原地區的苦寒之地。倘若它也有顏色,那應是以黃、白、灰色為主的冷色調。這里遠離中土,“云中征戍三千里”,且自然環境惡劣,既見“嚴風吹霜海草凋”,也有“隨風滿地石亂走”。滾滾黃沙,皚皚白霜,蒙蒙灰色天空,茫茫不見綠洲。放眼望去,可謂“白日無精景,黃沙千里昏”。

但在詩人筆下,邊塞卻擁有綺麗的風光與勃勃的生機。這里有他們渴望建功立業的凌云壯志,岑參說:“丈夫三十不富貴,安能終日守筆硯?”有一心報國的豪邁壯闊,李賀說:“男兒何不帶吳鉤?收取關山五十州。”更有不畏險阻的英雄本色,王昌齡說:“黃沙百戰穿金甲,不破樓蘭終不還。”當然,還存在著人文關懷,高適說:“君不見沙場征戰苦,至今猶憶李將軍。”以冷色調為主的苦寒之地,因唐人之描摹,而有了更加繽紛的色彩。正如林庚先生在《唐詩綜論》中說:“沒有生活中的無往不在的蓬勃朝氣,所謂邊塞風光也早被那荒涼單調的風沙所淹沒。”唐人的自信豪邁,究竟從何而來?

武昭天下:帝王將相的教化

文學的發展與歷史并不同步。在初唐,詩歌表現出明顯的滯后,“詩人承陳、隋風流,浮靡相矜”,隨處可見六朝宮體詩風的影子。一群御用文人圍繞在帝王身側,與之唱和,創作出文辭華美內容卻十分輕佻浮艷的詩歌。身為帝王的唐太宗李世民也不例外。但李世民還是一位真正的“馬上皇帝”,他少時起于行伍,一生征戰無數,也曾調兵遣將,征討北方的突厥以及東北部的契丹。因為這樣的經歷,李世民創作出了《飲馬長城窟行》《遼城望月》《傷遼東戰士》等一系列邊塞詩作。

貞觀四年(630年)正月,大唐名將李靖率三千騎兵孤軍深入,“夜襲定襄,破之”,突厥頡利可汗受驚而逃,后李靖陳兵磧口,再破東突厥,收降人五萬余口。是年三月,頡利可汗被唐將張寶相所俘,遣送京師,自此“漠南之地遂空”。唐王朝終于解決了自立國以來的北方邊患問題,李世民大喜,“于是大赦天下,酺五日”。名篇《飲馬長城窟行》即創作于此時。其詩開篇寫環境:“瀚海百重波,陰山千里雪。”至末尾又奏響凱旋之歌:“揚麾氛霧靜,紀石功名立。”以塞外的惡劣環境,烘托將士征戰之苦,卻又與他們后來的凱旋形成鮮明對比,進一步表達詩人建功立業之豪情,從而一舉洗刷了昔日東突厥屢次犯邊而不能平的恥辱,極大鼓舞了唐人的自信心。

值得注意的是,李世民并未對交戰情況進行詳細刻畫,只用“胡塵清玉塞,羌笛韻金鉦”一筆帶過。“羌笛”又稱“胡笛”,是一種西域樂器,“漢叫橫吹,六朝叫作胡箎,隋唐叫作橫笛”。“鉦”是漢家軍隊中常見的一種打擊樂器,形似鐃,卻比鐃更加高大和厚重,用于軍中發號施令。盛唐時,因羌笛聲有清冷、寂寞、哀婉之意,與邊塞之哀愁相得益彰,往往與折柳并用,成為詩人寄托哀思的象征。《詩經·采薇》曰:“昔我往矣,楊柳依依。”楊柳送別,古來已有,在此之際吹響羌笛,別有一番離愁在心頭。如李白《春夜洛城聞笛》:“此夜曲中聞折柳,何人不起故園情。”與“羌笛”類似的還有“琵琶”“胡笳”,三者皆為西域樂器,若說羌笛寄托離別哀思,琵琶與胡笳就更側重于傳遞塞外愁思、渲染邊塞風物。

縱觀李世民的邊塞詩,大抵如此。他結合自身的征戰經驗,以宏大筆觸描寫征戰,可謂風格峻拔,氣勢高昂。究其目的,則是有意識地拔高將士出征報國之功績,對其進行稱頌,以示“振武威荒服,揚文肅遠墟”的執政理想。這種安定塞外、開疆拓土的壯志,自上而下地對讀書人產生了深遠影響。圍繞在帝王身側的宮廷文人,也在邊塞詩作中闡述這種激昂向上的理想。如魏征《出關》:“豈不憚艱險,深懷國士恩。”虞世南《從軍行二首·其二》:“方知萬里相,侯服見光輝。”在初唐帝王將相的邊塞詩中,武昭天下是唯一不變的主旨。這一風格后來也被唐玄宗李隆基繼承。這些帝王將相歌頌壯士,即有鼓勵世人忠君報國、建功立業的教化目的。

標榜風骨:覺醒的宦游詩人

雖然以李世民為代表的帝王將相已將目光投入邊塞,但不可否認,他們同樣是宮體詩的主力軍。在此后一段時間內,以上官儀為代表的臺閣詩人仍延續宮體詩風,使它大行于世。直到“初唐四杰”與陳子昂的橫空出世,“篳路藍縷,以啟山林”,才開辟了從臺閣走向荒漠的通途。聞一多先生《唐詩雜論》說:“臺閣上只有儀式的應制,有‘絺句繪章,揣合低昂,到了江山與塞漠,方有低徊與悵惘,嚴肅激昂。”至此,唐人創作出了屬于自己、也屬于這個時代的詩歌。

四杰之中,王勃、楊炯、盧照鄰多泛擬樂府古題。這些詩作有思婦閨怨,如王勃《采蓮曲》:“共問寒江千里外,征客關山路幾重?”有將士的思鄉之愁,如楊炯《戰城南》:“凍水寒傷馬,悲風愁殺人。”還有征戰圖景,如盧照鄰《橫吹曲辭·紫騮馬》:“騮馬照金鞍,轉戰入皋蘭。”經他們開拓,邊塞詩題材愈發廣闊,并一改往日詩作的軟綿無力,有了自己的風骨。與之相比,駱賓王的邊塞詩更加寫實。咸亨元年(670年),駱賓王從征西域,留戍邊庭;回返途中,又參與平叛姚州(今云南姚安)。其間寫下了著名詩篇《宿溫城望軍營》:“投筆懷班業,臨戎想顧勛。還應雪漢恥,持此報明君。”豐富的征戍經歷,讓駱賓王對邊塞戰爭有了更加真切的認識,故而他能以雄放高昂的真情實感,來謳歌邊塞將士的報國熱情。這是“初唐四杰”的詩作特點,也是唐代宦游文人覺醒的標志。

自此,唐代男兒多以參軍為榮。正如楊炯在《從軍行》中的豪言:“寧為百夫長,勝作一書生。”數十年后,盛唐詩人感同身受,隔空給出了自己的回應。如李白《塞下曲》:“愿將腰下劍,直為斬樓蘭。”王維《送趙都督赴代得青字》:“忘身辭鳳闕,報國取龍庭。”岑參《送李副使赴磧西官軍》更是直白:“功名只向馬上取,真是英雄一丈夫。”在這種舍身報國的豪情壯志下,處處可見他們的風骨。楊炯《王勃集序》曾批判“上官體”,稱其“骨氣都盡,剛健不聞”,所以“四杰”會在詩歌中體現唐人的陽剛壯健,到了“詩骨”陳子昂手上,“風骨”二字又被發揚光大。

韓愈說:“國朝盛文章,子昂始高蹈。”陳子昂在邊塞詩上的成就亦如是。這離不開他在詩歌創作中的革新主張,其在《與東方左史虬修竹篇》序中指出宮體詩風“采麗競繁”,“逶迤頹靡”,故而應標榜“漢魏風骨”,寄興風雅,做到“骨氣端翔,音情頓挫,光英朗練,有金石聲”。即詩歌的語言要剛健有力,內容要充實,避免空洞浮華,音韻也要鏗鏘有力。而在現實生活中,陳子昂則高呼“以身許國,我則當仁”,故而他兩度從軍,參謀帷幕,將其勇往直前、所向無敵的英雄氣概進一步放大。其代表作《感遇詩三十八首·其三十五》:“本為貴公子,平生實愛才。感時思報國,拔劍起蒿萊。”字里行間,既有建功立業、積極進取的豪邁精神,又有“志深而筆長,梗概而多氣”的建安風骨,可謂“削盡浮靡,一振古雅”。

從“初唐四杰”到陳子昂,他們的創作定下了唐詩慷慨豪邁、奮發昂揚的基調,亦開邊塞詩雄渾壯美之先河。

王霸心態:揚眉吐氣的盛世

盛唐的氣度與它的統治者息息相關。唐高祖之母為獨孤氏,太宗之母為竇氏,即紇豆陵氏,高宗之母為長孫氏,陳寅恪先生稱其“皆是胡種,而非漢族”。因自身的血統特征,李氏在處理民族問題時,不可能像以往那般界限分明。李世民曾說:“自古皆貴中華,賤夷狄,朕獨愛之如一。”因此,他不僅是漢人的“文皇帝”,也是周邊蠻夷小國眼中的“天可汗”。胡漢一家,兼容并包,這種開放的心態與包容的胸懷,無疑對恢宏大氣的盛唐氣度產生了深遠影響。

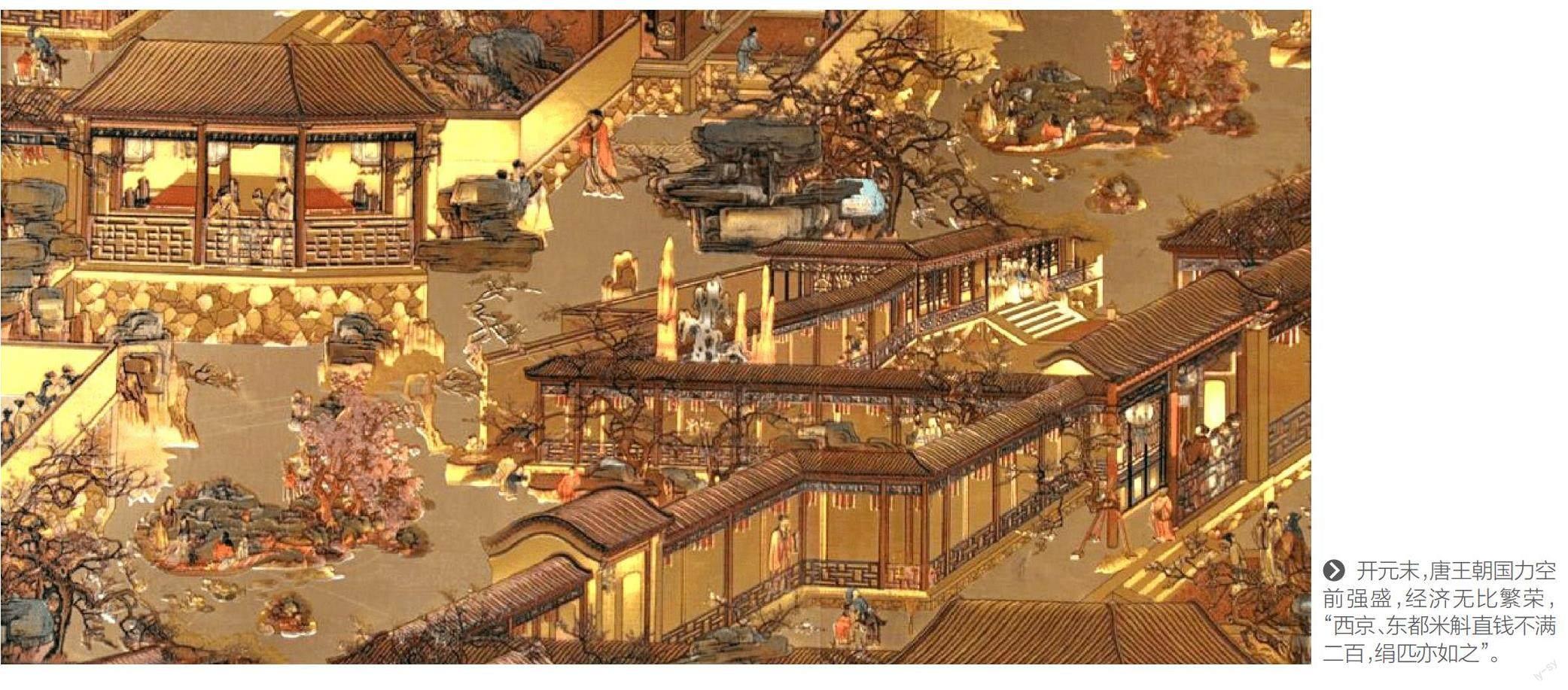

開元末,唐王朝國力空前強盛,經濟無比繁榮,“西京、東都米斛直錢不滿二百,絹匹亦如之。海內富安,行者雖萬里不持寸兵”。盛唐軍事實力亦極為雄厚,還一度以羈縻州和都護府的形式控制蔥嶺以南的中亞草原大部地區,使各方臣服,萬國來朝。國家的強盛,令國民亦擁有了王霸心態與雄大魄力,對外來文化毫不抗拒,兼收并蓄。如楊炯性氣豪縱,高呼“匈奴今未滅,畫地取封侯”;王翰“自比王侯”,一曲《涼州詞》經久不衰,留下“醉臥沙場君莫笑,古來征戰幾人回”之句;高適亦“喜言王霸大略”,有“舉頭望君門,屈指取公卿”的豪言壯語。高度凝聚的自信力,讓盛唐詩人繼續發揚著陳子昂提倡的“風骨”。李白《憶舊游寄譙郡元參軍》:“黃金白璧買歌笑,一醉累月輕王侯。”狂放不羈的傲然心態,早已刻在了盛唐詩人的骨子里。

唐人殷璠《河岳英靈集》收錄了李白、王維、高適、岑參等24位盛唐詩人的作品,其選詩標準之一就是風骨。高適詩“多胸臆語,兼有氣骨”。《效古贈崔二》有“君負縱橫才,如何尚憔悴”“窮達自有時,夫子莫下淚”的自信與豁達。而在《燕歌行》中,高適更是用一句“戰士軍前半死生,美人帳下猶歌舞”,辛辣諷刺了不體恤士卒的將領。這種不畏權貴、敢于揭露弊政的勇氣,也是邊塞詩作的一個特點。

與高適齊名的邊塞“詩雄”岑參也創作過一些“近建安之遺范”的作品,但在唐人眼中,他總有一種別開生面的雄奇視角。殷璠評價他的詩“語奇體峻,意亦奇造”,杜甫也說“岑參兄弟皆好奇”。岑參“能作奇語,尤長于邊塞”,最著名的莫過于“忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開”,雖不明寫雪,但漫天白雪仿佛就置于眼前。

西北荒漠因岑參的雄奇想象,而別具一種奇偉壯麗之美。岑參曾兩次入塞,“往來鞍馬烽塵間十余載,極征行離別之情,城障寨堡,無不經行”,極大開闊了視野,所以,他能以高闊雄渾的視覺效果來比擬詩歌的氣度不凡與昂揚姿態。如《熱海行送崔侍御還京》:“蒸沙爍石燃虜云,沸浪炎波煎漢月。”熱氣要將云彩點燃,就連天上的月亮也被這沸騰的海水反復煎煮,一幅波瀾壯闊、雄奇瑰麗的邊塞畫面躍然紙上,令人大開眼界。

以漢代唐:邊塞的歷史記憶

以中土風俗,認為“兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之”,一般不提倡用武力來解決問題;而主張以和為貴,“人情安居樂業則謂之富”。反觀游牧民族,卻天生尚武善戰,尊崇強者。如匈奴“急則人習戰攻以侵伐,其天性也”,烏桓“有勇健能理決斗訟者,推為大人”,羌人“更相抄暴,以力為雄”,皆遵循弱肉強食的生存法則。南北朝數百年的交流與碰撞,促進漢胡交融,刻在游牧民族骨子里的尚武風氣,也對唐人產生了不小影響。加之唐朝自建立以來,便面臨邊患,不斷與突厥、吐蕃等外邦作戰,就導致初唐以來的尚武風氣異常濃烈。

據《資治通鑒·唐紀三十二》記載:“自唐興以來,邊帥皆用忠厚名臣,不久任,不遙領,不兼統,功名著者往往入為宰相。”李靖、任雅相等人以軍功升任宰相,讓中下層文人看到了希望。李白“羞作濟南生”,向往“沙漠收奇勛”;王維“豈學書生輩”,亦打算“報國取龍庭”;崔融“一朝棄筆硯”,選擇“十年操矛戟”(一作崔湜詩),通過從軍的方式報國……加之統治者的宣揚與教化,他們或投身于行伍,或入幕邊帥帳中。這既是忠君報國,“提攜玉龍為君死”,也有功利的一面,“男兒生世間,及壯當封侯”。

盛唐時,四方臣服,邊境安定,一派海晏河清。當此之際,雖說戰事遠不如唐初頻繁,但世人的投軍報國之志仍愈發高漲。當時,唐人對漢家名將十分推崇,就連撰寫墓志銘,也常自比霍去病、傅介子、李廣等人。儀鳳年間,吐蕃犯邊,魏元忠上書言用兵之事,亦專門提及漢代班超、魏尚、李廣三名將,希望朝廷選賢用能。出于對現實的妥協,一些詩人雖未出塞,也沒有建功立業,但總會“以漢代唐”,借漢代典故來抒發個人志向。邊塞詩中的“漢代情結”,一類是歷史記憶,即用漢家名將、典故比擬當下;一類是地理空間,主要圍繞在長城沿線的著名關隘來展開,如陰山、玉門關、陽關、臨洮等。

前者不妨以“李廣利征大宛”為例。一說認為,葡萄、苜蓿與汗血寶馬是李廣利征大宛所獲得的戰利品。這三樣物品被同時引入中原,是漢朝強大武功的象征。唐人追憶此事,即借此抒發政治抱負,表現昂揚斗志與豪邁氣魄。如王維《送劉司直赴安西》:“苜蓿隨天馬,葡萄逐漢臣。”鮑防《雜感》:“天馬常銜苜蓿花,胡人歲獻葡萄酒。”

再看邊塞詩中的“地理因素”。事實上,漢代的陰山、玉門關、陽關等關隘,到了唐代未必能發揮出其作用,甚至連地理方位都與唐代有較大出入,但在唐代詩人的“歷史記憶”中,這些關隘仍是隔開中原與異域的國門象征。如王昌齡《出塞二首·其一》:“但使龍城飛將在,不教胡馬度陰山。”高適《別董大》:“勸君更盡一杯酒,西出陽關無故人。”戴叔倫《塞上曲二首·其二》:“愿得此身長報國,何須生入玉門關。”

邊塞詩中的豪情,是時代精神的體現。初唐至盛唐年間,統治階級的教化、漢魏風骨的發揚、尚武的社會風氣、盛世下的王霸心態、廣闊的晉升平臺、游俠之風的盛行、少年的熱血心態……共同構建出了一個高度自信的時代。在時代的感召下,詩人普遍具有蓬勃的朝氣、開放的心態和寬廣的胸懷。以身報國、保境安民、封侯拜相,這種理想固然宏大而浪漫,但“可憐無定河邊骨,猶是春閨夢里人”的現實是殘忍的。正所謂“憑君莫話封侯事,一將功成萬骨枯”,邊塞詩的另一面,比惡劣的自然環境還要慘烈。不僅如此,這里還存在著戍卒之苦、思婦之怨、離別之愁以及報國無門的憤懣……

李白說:“何日平胡虜,良人罷遠征。”周樸說:“世世征人往,年年戰骨深。”常建說:“百戰苦不歸,刀頭怨明月。”頻繁的征戰,給普通百姓帶來了深重負擔,致使思婦望穿秋水,男兒埋骨他鄉。以李頎為代表的詩人開始反思戰爭,“誰知漢武輕中國,閑奪天山草木荒”,縱使“年年戰骨埋荒外”,到頭來也不過是“空見蒲桃入漢家”。

春風不度玉門關。盛唐邊塞詩中的悲壯、蒼涼與哀怨,一度被掩埋在它的豪邁慷慨之下。好在,詩人對這種現實存在著人文關懷:他們用蒼白筆觸寫下的血色史詩,是盛唐的一個側面,亦是邊塞繽紛色彩不可或缺的一部分。