基于核心素養的結構化歷史作業設計研究

吳方開

摘要:作業是幫助學生鞏固知識、發展學習能力和提升核心素養的重要載體。教師可以根據具體的教學目標,遵循抽象、分解以及模塊化基本原則對歷史作業進行結構化設計,并根據教學內容將作業設計為鏈子式作業、生長式作業、放射式作業,從而提升教師教學素養和學生學業質量。

關鍵詞:初中歷史;結構化作業;作業設計;核心素養

2021年7月,國家出臺《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》文件,強調全面壓減作業總量和時長,減輕學生過重作業負擔。教師作為作業的設計者,如何優化作業的設計,把學生從繁重的作業中解放出來?將作業進行結構化設計是一條較為有效的途徑。

一、結構化作業的設計原則

結構化作業是指運用系統思想,通過抽象、分解、組合等方法,為實現某一功能而設計的模塊化作業,具備功能性、層次性和模塊化等特征。教師設計結構化作業應遵循以下基本原則。

抽象原則。抽象原則是一種基本的認知過程和思維方式,應該注重把握系統的本質內容,忽略與系統當前目標無關的內容。教師在進行結構化作業設計時,應關注作業中設計的問題本質和邏輯,引導學生進行分析、思辨、推理,從而提高學生的歷史素養。

分解原則。分解原則是一種先總體后局部的思維方法。教師在進行結構化作業設計時,應采用自上向下分層分解的方法,對作業中的素材進行結構化的呈現,或對設置的問題進行分解,學生通過解決一系列的子問題,鼓勵學生進行自主學習,探究活動,提高他們運用歷史知識解決問題的能力。

模塊化原則。模塊化是結構化設計的最基本的分解原則。教師在歷史結構化作業設計中,將作業分解成具有特定功能的若干模塊,從而完成作業所承載的各項功能。

二、結構化作業的類型與應用

結構化作業通過視覺化的直覺效果,可以分為鏈子式作業、生長式作業、放射式作業等。

1.鏈子式作業

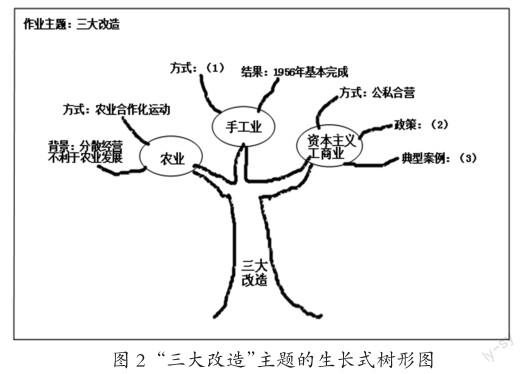

歷史是一門綜合性很強的學科,其綜合性很大一部分內容體現在重大事件在歷史時空的關聯。教師可以通過以時間軸為主線,線性描述重大事件發生的先后循序,呈現作業的相關素材和逐步深入的問題系列,使學生在解決鏈子式作業過程中,充分了解中國與世界歷史進程中的基本史實,探究重大事件的因果聯系,認識歷史發展的客觀規律,從而培養和發展學生的時空觀念。

作業案例1:政權更替

認真閱讀和分析圖1中,從三國到南北朝歷史演變的時間軸圖片,結合相關知識,回答問題:

問題1:把圖1中的(1)(2)(3)中的內容填寫完整。

問題2:下列選項中,全國統一的朝代是()。

A.三國B.西晉C.東晉D.南北朝

問題3:曹操是我國歷史上一位杰出的政治家,下列描述的歷史事實中,屬于曹操的政治建樹有()。

①嚴刑峻法,抑制豪強②施行屯田,恢復生產

③統一南方,興修水利④唯才是舉,打破門閥把持

A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④

問題4:北魏的開國皇帝是誰?他為我國民族融合做出了怎樣的杰出貢獻?

問題5:請你從東漢→三國→兩晉→南北朝→隋朝的時代更替中,概括出中國朝代發展的一般規律是什么?

設計說明:從東漢到三國,再到兩晉,然后到南北朝,最后到隋朝,長達近600年的中國漫長歷史中,教材要求學生了解的重大歷史事件此起彼伏,很容易使學生獲得的歷史知識碎片化和片段化。設計“政權交替”為主題的結構化作業,遵循抽象的基本原則,以時間軸為主線,把這些歷史事件完整地串聯起來,厘清了重大事件發生的因果聯系,從中概括出中國朝代發展的“從統一到分裂,最后到統一”的一般規律。這種關注事件的邏輯和朝代發展本質的結構化作業,不僅鞏固了學生的歷史知識,還培育了學生歷史思維,提升了學生的歷史素養。

2.生長式作業

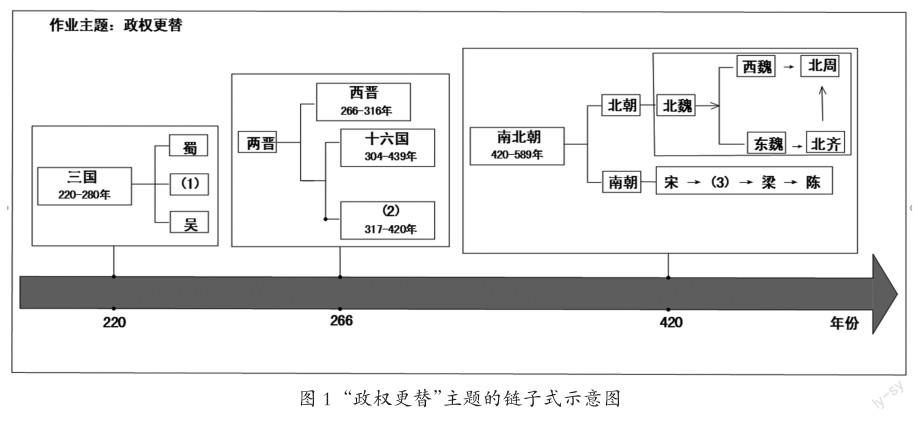

在教學中會經常遇到要求學生了解、分析和解釋某個歷史時期特定社會的政治、經濟、軍事、文化和科技等方面的現狀和變化的情況,這時教師設計生長式作業,來評價學生的知識與技能是比較合適的。生長式作業是從一個核心概念為作業設計的出發點,全方面考量這個核心概念各個方面的表現形式,教師可以用樹狀圖形式進行視覺化“生長”呈現,幫助學生形成對歷史事物的理性分析和客觀評價,從而培養學生的歷史解釋素養。

作業案例2:三大改造

認真閱讀和分析圖2中關于社會主義三大改造的樹形圖,結合相關知識,回答問題:

問題1:把圖2中的(1)(2)(3)中的內容填寫完整。

問題2:1956年1月,上海市副市長興奮地宣告:“我國資本主義最集中的城市,開始進入社會主義社會了,這偉大勝利是我們人民的勝利。”他如此激動是因為上海實現了()。

A.全行業公私合營B.共同富裕

C.手工業合作化D.農業合作化

問題3:中國共產黨第一個綱領將“消滅資本家私有制”作為奮斗目標之一。這一目標基本完成的標志是()。

A.中華人民共和國的成立

B.《中華人民共和國憲法》的頒布

C.第一個五年計劃的完成

D.社會主義三大改造的基本完成

問題4:農業社會主義改造完成后,我國農村土地所有制發生了什么變化?

問題5:分析社會主義三大改造基本完成的重要意義?