海底的石頭,藏著地球的秘密

施晶晶

如果你有機會去往3000米深的海底,你最想帶上岸的是什么?

唐立梅帶回來的是幾塊石頭—這是2013年,她搭乘蛟龍號探索深海的戰利品之一。現在的她,是自然資源部第二海洋研究所副研究員。

這聽起來有些不可思議,畢竟石頭實在太普通了,而下到深海卻要費九牛二虎之力,這好像有點浪費機會。

但對唐立梅這樣的地質科學家來說,平平無奇的石頭里就藏著地球的奧秘,而她的工作就是破譯它,還原地球地質演變的歷史。

海洋覆蓋著地球表面2/3的面積,海水之下,是與陸地相連的地殼,海底也由此成為地質科學里不可或缺的領域。即便如此,不得不承認,相比我們對海洋的認知,我們對陸地甚至太空更熟悉些。

到2022年5月,國際航空聯盟統計的太空人有622名,他們來自38個國家;此時此刻,仍有宇航員常駐國際空間站。相比之下,抵達萬米深海的潛航員,匯總公開數據得出的數字,不超過40人,來自4個國家。沒人在那里單次停留超過3個小時,從下潛到上浮,配備的生命支持系統也只能維持72小時。

其實這很奇怪。海洋是生命的起點,人類最初就從海里某一物種演變而來。但千百年來,我們對深海的興趣似乎異常冷淡。海平面以下,越往深處去,就越黑暗和貧瘠,當陽光逐漸消失,留給探險者的是無盡的未知、神奇和神秘。

探索是解密的開始。潛航至深海,唐立梅看見的是一個詭譎奇幻的異世界,這里的景觀,連同解碼之后的歷史敘事,都是地球曾經劇烈活動、如今依然充滿能量和生命力的明證。

潛入深淵

十年間,唐立梅和很多人回憶過自己的深潛見聞。那是北半球的夏天,在太平洋一處海面上。

從下潛的前一天晚上開始,她就不再喝水,早飯也只吃了一個雞蛋、一塊餅干,因為她即將進入蛟龍號載人艙,去往深海連續科考10個小時,中途不方便“解手”。況且,蛟龍號的載人艙直徑只有大約2.1米,空間狹小卻要容納3名潛航員。

早上八點半,唐立梅和另外兩名同事進了蛟龍號載人艙,大家各取3人名字里的一個單字,給蛟龍號的首次科考三人組取名“傅立葉”組合。唐立梅也由此成為第一位搭乘蛟龍號下潛科考的女性潛航員。

蛟龍入海,在阿基米德原理支持下,搭載的壓載鐵幫助它克服海水的浮力,蛟龍號要沉入海平面以下2774米的目標區域。載人艙有三個透明的圓形觀察窗,最大的直徑不過20厘米。這是他們窺探海底世界的貓眼,能抵抗7000米水深的壓強,相當于在指甲蓋大小的地方,壓上一輛汽車。

透過觀察窗,水下光影的變化鮮明可見。

剛入海,陽光還能透下來,從水下往上看,海水湛藍色,泛著光,像天空之鏡。如果是在靠近陸地的近海,水下200米以內,適宜的溫度和充足的養分,會讓這里成為生命最繁盛的區域。

陸地賞雪并不稀奇,那如果是在海里看雪呢?在遠離陸地的遠海,在50米左右的深度,唐立梅看見海洋雪。但那不是溶于水的雪花,而是浮游生物漫海飄揚沉浮。

再往深處去,像太陽跌落地平線一樣,陽光一點點消失,到了水下300米的位置,光線晦暗到蛟龍號的機械手臂都看著模糊。

蛟龍號載人艙接著往下沉,突然間,唐立梅看到了第一個發光生物,它像流星一樣從觀察窗前劃過。她特別留意了當時的位置,水下350米,比預期位置更深。

一片黑暗中,發光生物越來越多。和紀錄片或視覺海報里呈現的不一樣,唐立梅看到的不是一個個藍色的光點,而是和星辰一般的白點點。有時候它們成串地飄過,有的就聚在一起,有的像是受了驚擾,火樹銀花一般地輕盈散開。親眼所見,唐立梅只能用辛棄疾的詞來做類比,“東風夜放花千樹”。

這個時候,你會意識到這個世界是如此奇妙,以海平面為界,天上海底構成了一種對稱的美。海平面之上,是銀河浩瀚,海平面以下,也有“漫海星辰”,天空和海洋,有著驚人的相似和意象交融。

一直到水下1600米深,唐立梅還能看見零星的發光生物,但再往深處探,就陷入了更濃的黑暗。艙內,溫度也已經下降到逼近零度,凝結了一些水珠。她披上了毛毯御寒,半跪著、臉貼著觀察窗,繼續窺視海底世界。

海平面之上,是銀河浩瀚,海平面以下,也有“漫海星辰”,天空和海洋,有著驚人的相似和意象交融。

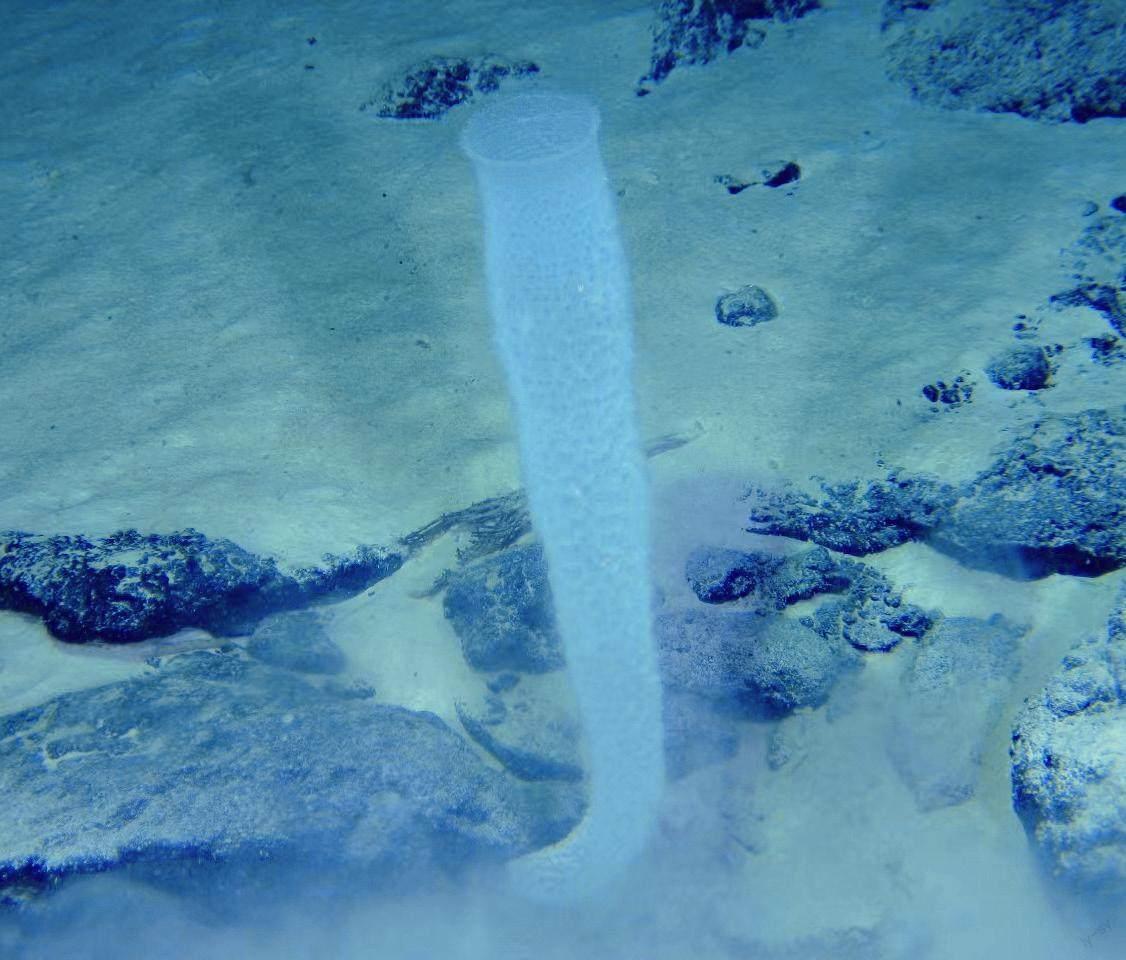

深潛繼續,入海一個半小時后,監測數據提示,下面是一座海山,蛟龍號即將坐底。這個時候,他們第一次打開了探照燈—那是唐立梅覺得最奇幻的一個瞬間。

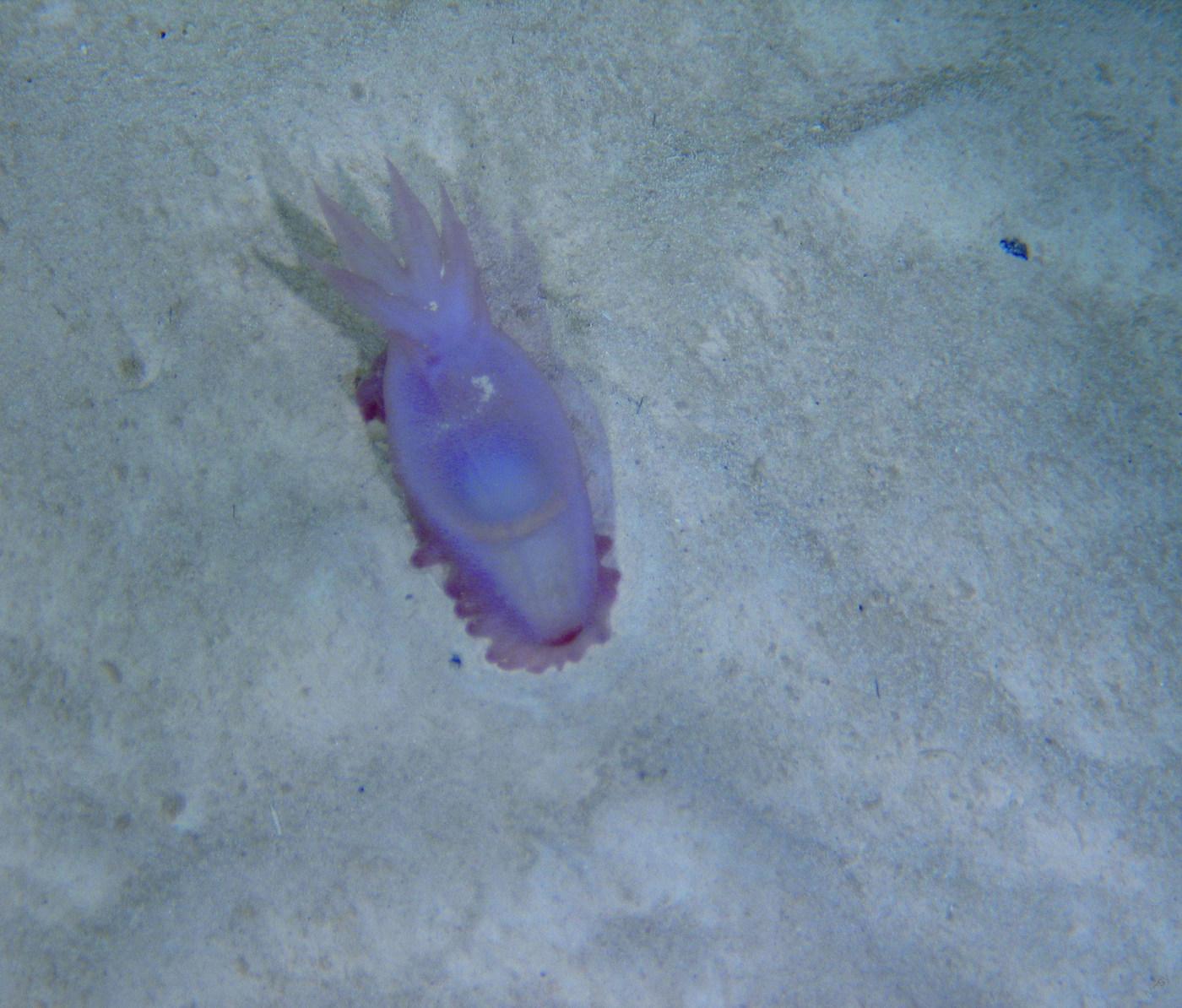

直映入眼簾的是一片灰色的沉積物,她很難用具體的語言直接描述那幅景象,只是覺得那很像科幻電影里的“外太空”“火星的表面”,是不同于陸地的世界。這里沒有色彩斑斕,沒有肉眼可見且顯著活動著的生命;這里更像是一個失去了色彩的異域,雖有少量生物附著在海山表面,但它們卻像陸地上的植物般一動不動,但唐立梅知道,它們不是植物,都是動物。

靜止,是眾多原始海洋生物的生存策略,它們主要靠過濾海水中的浮游生物來獲取養分維持生命。它們當中,很多生命選擇了這樣活:如果躺著就能活下去,又何必蠅營狗茍、勞碌奔波?原始的生活就是如此簡單且安逸。對最原始的多細胞生物海綿來說,這樣一動不動,就能活幾千年。

唐立梅也很驚奇,生活在水下3000米的海參,可以承受比普通高壓鍋高100多倍的壓強,而到了陸地,它們的內臟反倒會因為壓強變化而爆裂。人之蜜糖,海參之砒霜,大抵如此。

她還認識了很多奇怪的海魚,比如隆頭魚群里,首領是雄性,而這位老大死后,魚群里的一只雌性隆頭魚就會變成雄性,成為新的首領;還有鮟鱇魚,雄性鮟鱇魚的大小只有雌性鮟鱇魚的1/6,這些小伙子的終身大事就是找到一只雌性,咬破它的腹部,鉆入其皮下終身相附至死。雌與雄,孰強孰弱,是對立還是統一,自然界里可沒有唯一固定的法則。

假如把海水抽干

普通人看大海是遼闊的,畢竟地球表面是“三分陸地七分海洋”,但唐立梅不這么認為,她說大海真的太渺小了,那只是地球的一滴淚—這不是全然脫離事實的夸張比喻,而是計算、對比過體積之后的客觀結論。

“地球的半徑是6300多公里,海水的平均深度大概是3.68公里,千分之一都不到,也就是雞蛋殼表面的一小層膜,體量非常小,它的體積對地球就是一滴淚。”唐立梅說。

如果把海水抽干,會露出巖石表面,那是大洋地殼,它和大陸地殼相連,共同組成了地球赤裸裸的真面目—它不似中學地理課本上畫的雞蛋模型那樣表面光滑平整,而是一顆表面略帶坑洼的扁圓土豆。海陸地殼相連,這也是唐立梅需要潛航至深海探索和采樣的原因:“地球是一個整體,不能孤立地去看待海洋地質。”

事實上,海洋和陸地在地貌景觀上有很多相似。海山和陸地山脈類似,2023年4月發表在《地球與空間科學》上的新海山目錄就宣告,科學家已經探測到了4.3萬座海山,但這個數字也只測繪了海底的1/4;目前已知最高的海底山只比珠穆朗瑪峰矮200米。

這個時候,你就能理解滄海和桑田的親緣關系,它們看似完全不同,但在地質上其實是不分彼此的一家親,才能相互轉換。

你也許聽說過大洋中脊,它氣勢豪邁地貫穿四大洋,綿延8萬公里,地質上相當于陸地上的裂谷,不過最長的東非大裂谷現在也就6400公里,只有大洋中脊的8%。后者稱得上是鬼斧神工形成的巨無霸。海底也有和陸地相當的盆地,海洋板塊和大陸板塊交界處還有海溝,它和地震脫不開關系。

在這一切地質構造上,還覆蓋著厚厚的深海軟泥,質感相當于陸地上的海邊沙灘。它約占海洋底部總面積的70%,主要由浮游生物遺骸和碎片沉積形成,潛航器的機械手臂采樣探測時,最先觸碰的就是這些沉積物。

這個時候,你就能理解滄海和桑田的親緣關系,它們看似完全不同,但在地質上其實是不分彼此的一家親,才能相互轉換。此時此刻飄散在空氣里的一粒灰塵,也許億萬年前就是某個海底浮游生物的一部分。我們賴以生存的某座城市,也許億萬年后,就淹沒在海水之中。

滄海桑田的變遷,是地球生命力的表現。“滄海桑田的變化,就是板塊的循環碰撞和俯沖形成的。”唐立梅說,洋殼和地殼雖是固態的巖石,但它們卻以肉眼無法捕捉的速度持續緩慢地運動著,就像人類意識不到指甲蓋每天生長的長度,笨重的巖石圈板塊,“每年大概只能運動2厘米”。

在億萬年的漫長歲月里,這些硬邦邦的巖石板塊彼此相撲、碰撞擠壓。最先倒下的一方就向下俯沖到地球深部,也就是到地幔里面回爐再造,在高溫熔融下,變成流動的巖漿,之后又尋機鉆縫,重新噴發出來,再度冷卻形成不同厚度的巖石,塑造出高出或低于海平面的新地貌,開始新的較量循環。

也正因為板塊運動緩慢而耗時,在偌大的巖石圈表面,才有了孕育生命的時間和空間。那是一幅壯闊的物種圖景,科學家至今仍然不清楚,地球上究竟有多少種生物。

2011年,聯合國環境署一份報告預估,地球上共生存著870萬種生物物種,包括650萬種陸地生物和220萬種海洋生物。但這個預估數字誤差很大,還留了一個巨大的懸念—86%的陸地生物物種、91%的海洋物種還沒有被發現、描述或者歸類。2016年發表在《美國國家科學院院刊》上的一篇地球物種評估報告,用基因測序和數學比例推算,全球物種數量或達到1萬億種。

從自然的視角來看,生命之所以繁盛,源于地球正當年。

石頭里的星球命簿

在這個世界上,解釋常常比現象本身更重要、更接近本質。就像面對一塊石頭,普通人只知道它又硬又重,能用來造房子,但地質科學的研究者卻能從中破譯解讀出關于地球的歷史—石頭里就藏著地球的奧秘。

巖石是冷卻的巖漿,在唐立梅眼里,它們就是地球的血液,也是地球歷史的探針。采集巖石樣本,就跟醫院里護士給病人采血一樣,通過分析其中的元素成分,結合它所處的位置,就能了解這個區域在過去的某個時間發生了什么大事,感受到地球內部曾經迸發出來的能量,進而還原地球的歷史。在這個意義上,唐立梅也是一個講故事的人。

“如果把地球比作一個雞蛋,我的工作就是研究干掉了的蛋清。”唐立梅這樣理解自己的工作,這里“干掉了的蛋清”,就是巖石。

除了隨蛟龍號下潛采樣,唐立梅還曾搭乘雪龍號赴南極科考,帶回了許多珍貴的石頭樣本。選石頭也有講究,普通的鵝卵石、滾石、礫石都不行,因為它們基本都偏離了老家,它們身上的故事不可靠;只有被找到時待在它以巖漿形態冷卻凝固下來的原始位置的石頭,才能準確還原當年的歷史。

地震是地球跳動的脈搏,巖漿噴發是它的血液在流淌,這些地質現象是它生命力的表現,而萬幸的是,地球現在仍處在青壯年時期。

唐立梅會把巖石樣本碎成粉末,送進無塵實驗室,分析元素成分。陸地上常見的一類鋯石,她會測其中一個叫“鈾鉛”的成分,它帶有放射性,并有固定的衰變周期。科學家可以據此判斷,這一波巖漿是在多少年前噴發冷卻的,再順藤摸瓜,就能知道當時的地殼板塊發生了怎樣的運動。比如,通過在南極島帶回來的樣本,她就解讀出,當地在5億年前經歷了一次巖漿噴發事件,形塑著如今的地貌。

不僅如此,石頭里含有的鐵帶有磁性,古地磁學家能夠通過磁場的折射率為我們揭示大陸漂移的軌跡。此外,地質科學這樣認識地磁:致密的地核,讓地球有了磁場,繼而才有萬有引力,生命和物質才被吸附在地表,磁場又能抵御太陽風,形成穩定的大氣層,成為支撐生命的一個條件。

萬物離不開物質,運轉也總是和能量相關。但能量并非取之不盡用之不竭,構成物質的各種元素也會不可避免地走向衰變,而地球也有壽終正寢的一天。“地球的元素都在衰變,所有熱量衰變完了之后,地球就死了。”唐立梅說,那一天在非常遙遠的未來—45億年后,一個無法用常識去想象的天文數字。

屆時,“地球的內部能量消耗殆盡,逐漸變冷,再也不能釋放熱量,巖漿也不噴發了,一切都固定下來,地球自身也停止演化,最后成為像月球一樣僵死的星球。”唐立梅說,因此,從地球的視角來看,地震是地球跳動的脈搏,巖漿噴發是它的血液在流淌,這些地質現象是它生命力的表現,而萬幸的是,地球現在仍處在青壯年時期。

關注自然的人,往往視野更加開闊,唐立梅也一樣。研究地球演化這樣一個關乎生命起源乃至物質起源的終極問題,她清楚知道:“萬物同宗同源,我們都是星際物質演化來的。”每個人都有自己的宇宙,每個人也都是宇宙的一部分,即便物質形態各異、生命千奇百怪,遵循的規律卻是相通的,這是自然科學的魅力。

盡管早已成為母親,但唐立梅身上卻散發著一種少女的快活,這或許得益于自然科學的熏陶,就像她說:關注自然科學,人就不會無聊,一個人待著的時候也有很多科學問題可以想,就不會執著于那些小情緒,“自然科學很有意思的”。唐立梅的話,讓我想起生態領域一位學者說的:愛自然的娃兒都不反社會。

“科學是認知體系,也可以成為一種信仰,哪怕我們不能都成為科學家,但每個人都可以成為科學愛好者。”唐立梅說。