自我概念視角下的師范生職業使命感提升機制:一項追蹤研究 *

張曉穎 李亞琴 黃希庭 楊 慶

(1 曲阜師范大學心理學院,曲阜 273165) (2 濟寧市特殊教育學校,濟寧 272067) (3 西南大學心理學部,重慶 400715)

1 引言

教師的職業生涯是一個不斷發展的過程,其職業認同感和使命感的形成多始于師范生階段(王鑫強 等, 2011)。如何增進師范生對于教師職業的認識、提升職業使命感,對于教師隊伍建設至關重要。

職業使命感(occupational calling)是一種源于自我的超然召喚,其目的是以一種獲得意義感和目標感的方式實現特定的職業角色,并以利他導向作為動力源泉(Dik & Duffy, 2009)。師范生的職業使命感包含個體對教師職業內在的積極情感體驗和價值認同,以實現社會價值為動力來源(王鑫強等, 2011; 張春雨, 2015)。職業使命感能將個人欲求與職業價值緊密聯系起來,是一種職業相關的心理資源(Allan & Duffy, 2014)。

直接探討師范生職業使命感影響因素的研究相對較少,通過回顧不同人群,可將影響因素歸納為客觀和主觀兩個方面。客觀因素主要包含人口學變量(如性別、專業類型等)(李飛飛, 2016; 王慧, 2015),家庭因素(如家庭社會經濟地位)(Schulenberg et al., 1984)和學校因素(如組織支持和領導風格等)(黃麗 等, 2019; Markow, 2007)等。主觀因素主要包含專業實踐經歷(李飛飛, 2016),專業技能(Dik & Duffy, 2012; Elangovan et al., 2010),教學效能感(Duffy et al., 2011)和人格特質等(如主動性、心理韌性、情緒能力等)(沈雪萍, 顧雪英, 2018; 張蓓, 2019)。

盡管研究者從不同角度探討了職業使命感的影響因素,但在方法上多是橫斷面的淺層關聯,難以說明它們確有因果作用。此外,以上研究對于內在自我認識(即自我概念)角度關注較少,而職業使命感的形成離不開自我認識的完善(Super,1951),對自我的逐步了解、獲得清晰的身份能夠指引個體的職業目標和行為(Elangovan et al., 2010;Hall & Chandler, 2005)。鑒于此,本研究嘗試結合資源保存理論系統探討自我概念不同成分在師范生職業使命感形成中的作用,并探索潛在的中介和調節機制。

資源保存理論(conservation of resources theory,COR)(Hobfoll, 1989, 2001)認為,為了生存與發展,個體努力保護、維持和建構有價值的資源。一方面,資源的潛在或實際損失具有威脅性,由此帶來壓力感;另一方面,當個體現有資源越豐富時,越能主動進行投資,孕育并積累更多新的資源,形成一種資源“增益螺旋”(gain spiral)效應(Hobfoll, 2001)。作為積極的個體特征,自我概念和職業使命感均是有價值的心理資源(Hobfoll,1989),當自我概念越完善時,越有可能通過資源投入增進個體對于工作的積極認知和情感體驗,促進職業使命感形成。

自我概念清晰性是個體對自我概念內容(如自我特征)認知的明確性、一致性和穩定性,是一種結構成分(Campbell, 1990)。Conklin(2012)認為,個體首先要了解真實的自己,探索與外部世界的聯系,獲得清晰的自我定位,才能逐漸發現目標和使命。Duffy 和Sedlacek(2010)發現,職業使命感與自我概念清晰性存在顯著的正相關。對于師范生而言,清晰的自我認識有助于其將教師的職責、要求、社會評價等納入自我概念,積累豐富的心理資源,從而促進其在專業學習和教師生涯中對于自身價值的探索,形成職業使命感。由此推論,自我概念清晰性能夠正向預測師范生職業使命感。

自尊是個體對自己的整體性積極評價,是自我概念的內容成分(Leary & Baumeister, 2000),也是一種基本心理需要(Greenberg, 2008),被視為重要的心理資源(Hobfoll, 1989)。自尊較高的個體有更豐富的心理資本,在職業活動中有更高參與度,也有更多機會通過人際聯結等獲得新的資源,在職業發展中產生更多積極體驗,從而增進職業價值感(Motallebzadeh & Kazemi, 2018)。同時,高自尊的教師對教學有更積極的感受,有更強的意愿發展專業能力,且更愿意在工作中投入資源,這些優勢促成了更高水平的職業認同感(Motallebzadeh & Kazemi, 2018)。鑒于這些,推論自尊能夠促進職業使命感形成。

從資源保存理論(Hobfoll, 1989, 2001)角度,完善的自我概念有利于個體進行資源投資和管理,從而促進新的資源(如職業使命感)形成。在這一過程中,自我概念可能不是獨立發揮作用,而是存在資源的轉化和管理過程,其中生命意義感(包含意義體驗和意義尋求)可能是重要一環,因此本研究提出意義體驗發揮中介效應(資源轉化)、意義尋求發揮調節效應(資源管理)的假設。

生命意義感(meaning in life)是個體存在的順序感、目的感及和諧感(Wong & Fry, 1998),包括意義體驗(presence of meaning)和意義尋求(searching for meaning):意義體驗是認知維度,強調一種結果,體現個體對當前人生目標和價值的感知和獲得程度;意義尋求屬于動機維度,強調一種過程,體現個體正在努力尋找人生目標的程度(Steger,Kawabata, et al., 2008)。人類的存在離不開生命意義感,它顯然是一種重要的心理資源(Hobfoll,1989)。生命意義感和職業使命感都包含了個體存在的目標感和價值導向,意義感也被視為職業使命感的核心維度之一(Dik & Duffy, 2009),因而生命意義的探索有助于職業使命感的形成。

同時,自我概念是影響意義體驗的重要因素。自我概念的核心要素之一是確定自我存在的重要性和價值感,體現了生命意義的認知維度(Steger, Kawabata, et al., 2008)。研究表明,對自己有穩定、清晰了解的個體,能夠制定明確的目標,并依此進行自我管理、感悟生活經驗,其生命意義體驗更強(聶晗穎, 甘怡群, 2017; Shin et al.,2016)。當師范生清楚地了解自己的欲求、能力等方面時,更容易找到生命的意義,進而促進職業使命感的形成和鞏固。

另外,自尊也可正向預測意義體驗。自尊被視為人們成功與外部世界建立聯系的指標,是心理資源豐富程度的計量器,能夠體現人際關系質量和社會支持水平(Leary & Baumeister, 2000)。研究表明,自尊對生命意義感有正向預測作用(譚亞菲, 2013)。當師范生具有較高自尊時,意味著其有更多心理資源應對各類挑戰,競爭力更強,從而更好地勝任教師工作,增強生命意義體驗和職業使命感。綜上,預期意義體驗在自我概念與職業使命感的關系間發揮中介作用。

在職業使命感形成過程中,生命意義感不僅承擔資源轉化角色,也可能發揮資源管理的作用。意義體驗和意義尋求在性質上有所差異:體驗-尋求模型認為個體缺乏意義體驗時會進行意義尋求,當意義體驗較高時則減弱意義尋求,二者應當呈負相關關系;而尋求-體驗模型則認為個體進行意義尋求時會獲得更多的意義體驗,而停止意義尋求時則意義體驗水平降低,二者應當呈正相關關系(蘇勤 等, 2018; Steger, Kashdan, et al.,2008)。Newman 等(2018)采用交叉滯后分析發現,前一時間點的意義尋求顯著正向預測后一時間點的意義體驗水平(而不是反過來)。因此,尋求-體驗模型得到了更有力的支持,即意義尋求可能是前因變量,意義體驗是結果變量。

基于上述關系,本研究將意義尋求作為一種資源管理行為,探索潛在的調節作用,即意義體驗的中介效應可能受到初始意義尋求水平的調節(見圖1)。一方面,基于資源“增益螺旋”假說(Hobfoll, 1989, 2001),作為一種資源管理方式,高意義尋求個體的心理資源可能較豐富,后續能夠獲得的意義體驗水平更高(Newman et al., 2018),通過螺旋增益促進自我概念→意義體驗的積極效應的轉化(相當于積極效應的累加)。另一方面,基于資源獲得悖論原則(gain paradox principle)(Hobfoll et al., 2018),由于低意義尋求個體擁有的心理資源可能較為匱乏(Newman et al., 2018),對其而言獲得額外資源的價值得到凸顯,因而更加重視新資源的獲取,由此可能促進意義體驗向職業使命感的轉化。此外,出于探索性目的,也將分析意義尋求是否調節直接效應。

圖1 假設模型

2 研究方法

2.1 被試

在某師范類省屬高校隨機抽取師范生進行一年的追蹤調查,第一次(T1)共調查836 名,間隔一年后,第二次(T2)獲得684 名數據。刪除兩次不匹配、不認真填答者188 人,最終保留496 名有效被試(女生443 人)。T1 被試年齡在17~23 歲之間(平均年齡為19.31±1.00 歲)。

2.2 研究工具

2.2.1 自我概念清晰性量表

采用方曉義等(2012)編制的自我概念清晰性量表,包括10 個題目(如“我對自己的看法搖擺不定”)。采用4 點計分,分數越高(反向題經過轉化)代表清晰性越高,在T1、T2 的Cronbach’s α 系數分別為0.87、0.87。

2.2.2 自尊量表

采用中文版的Rosenberg 自尊量表(汪向東 等,1999),包括10 個題目(如“我對自己持有一種肯定的態度”)。采用4 點計分,分數越高(反向題經過轉化)代表自尊越強,在T1、T2 的Cronbach’s α 系數分別為0.87、0.87。

2.2.3 生命意義感量表

采用劉思斯和甘怡群(2010)修訂的生命意義感量表。意義體驗包括5 個題目(如“我明白自己生活的意義”),意義尋求包括4 個題目(如“我正在尋找自己生活的意義”)。采用7 點計分,分數越高(反向題經過轉化) 表示意義體驗/尋求越強。總量表在T1、T2 的Cronbach’s α 系數分別為0.77、0.77,意義體驗為0.83、0.85,意義尋求為0.83、0.76。

2.2.4 職業使命感量表

采用張春雨(2015) 編制的職業使命感量表,包括利他貢獻(如“我想從事的工作要對社會有所貢獻”)、導向力(如“我受到某種力量的感召而選擇未來要從事的職業”)、意義與價值(如“我要找到一份能讓我感到自己存在價值的工作”)三個維度,共11 個題目。采用5 點計分,分數越高(反向題經過轉化)表示職業使命感越強。總量表在T1、T2 的Cronbach’s α 系數分別為0.84、0.85,利他貢獻為0.75、0.78,導向力為0.77、0.79,意義與價值為0.77、0.78。

3 結果

3.1 描述性統計和相關分析

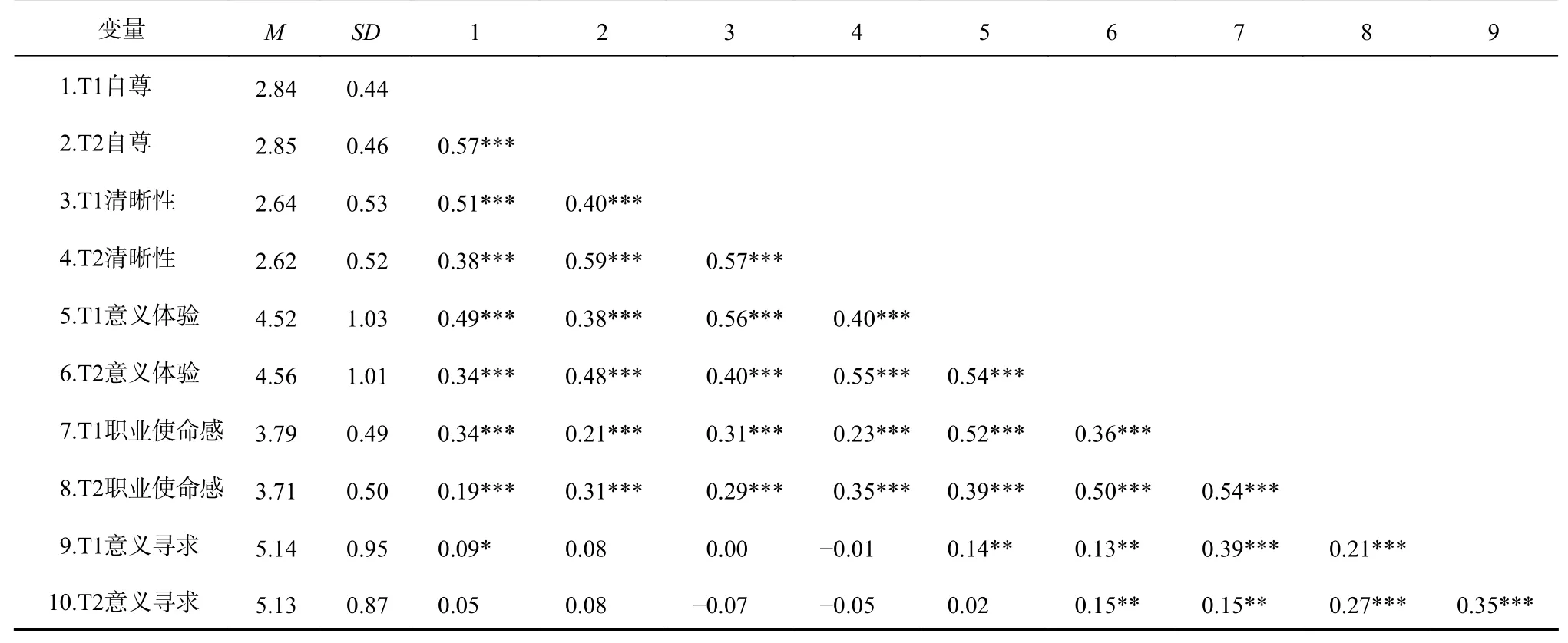

從橫向關系看,無論是T1 還是T2,師范生的自尊、清晰性、意義體驗和職業使命感兩兩之間均呈顯著正相關;從縱向關系看,T1 的自尊、清晰性、意義體驗、職業使命感均與T2 各變量(除意義尋求)呈顯著正相關(見表1)。

表1 描述性統計和變量間的相關分析

3.2 交叉滯后分析

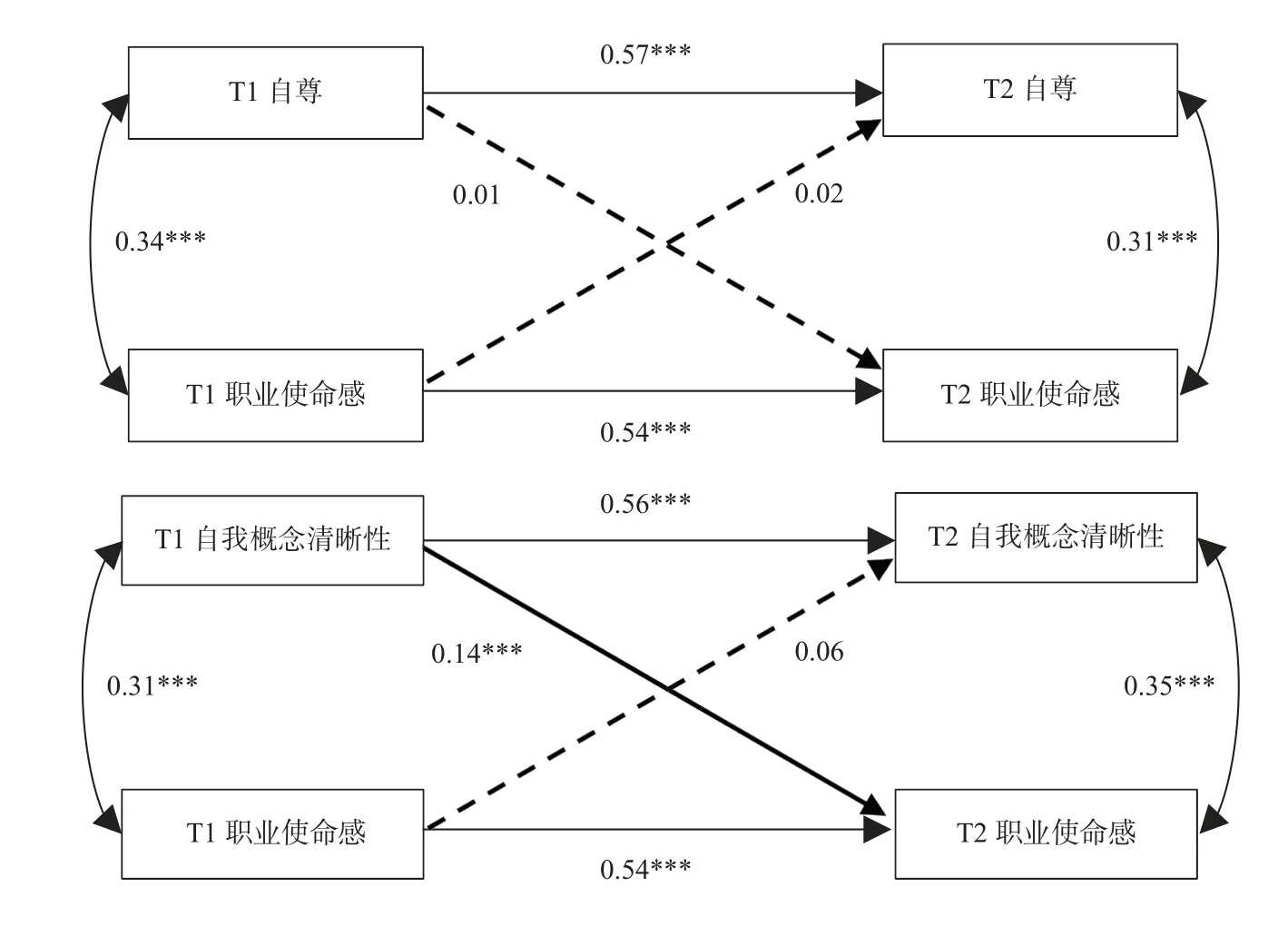

首先,以T1 自尊為預測變量,T2 職業使命感為結果變量(見圖2):第一步控制人口學變量的影響,結果表明性別(β=-0.03,p>0.05)、年齡(β=0.08,p>0.05)、家庭社會經濟地位(β=0.09,p>0.05) 對T2 職業使命感影響不顯著;第二步控制職業使命感穩定性影響,結果表明T1 職業使命感對T2 職業使命感的正向預測作用顯著(β=0.54,p<0.001);第三步考察T1 自尊對T2 職業使命感的獨立影響,結果表明預測作用不顯著(β=0.01,p>0.05)。

圖2 自尊、清晰性與職業使命感的交叉滯后分析

類似地,考察清晰性的預測作用:第一步和第二步結果同上,第三步結果表明T1 清晰性對T2 職業使命感的正向預測作用顯著(β=0.14,p<0.001)。

反過來,以同樣步驟分別考察職業使命感對自尊和清晰性的預測效應,結果顯示(見圖2),T1 職業使命感對T2 自尊和T2 清晰性的預測作用均不顯著。以上結果表明,自我概念清晰性是職業使命感的前因變量。

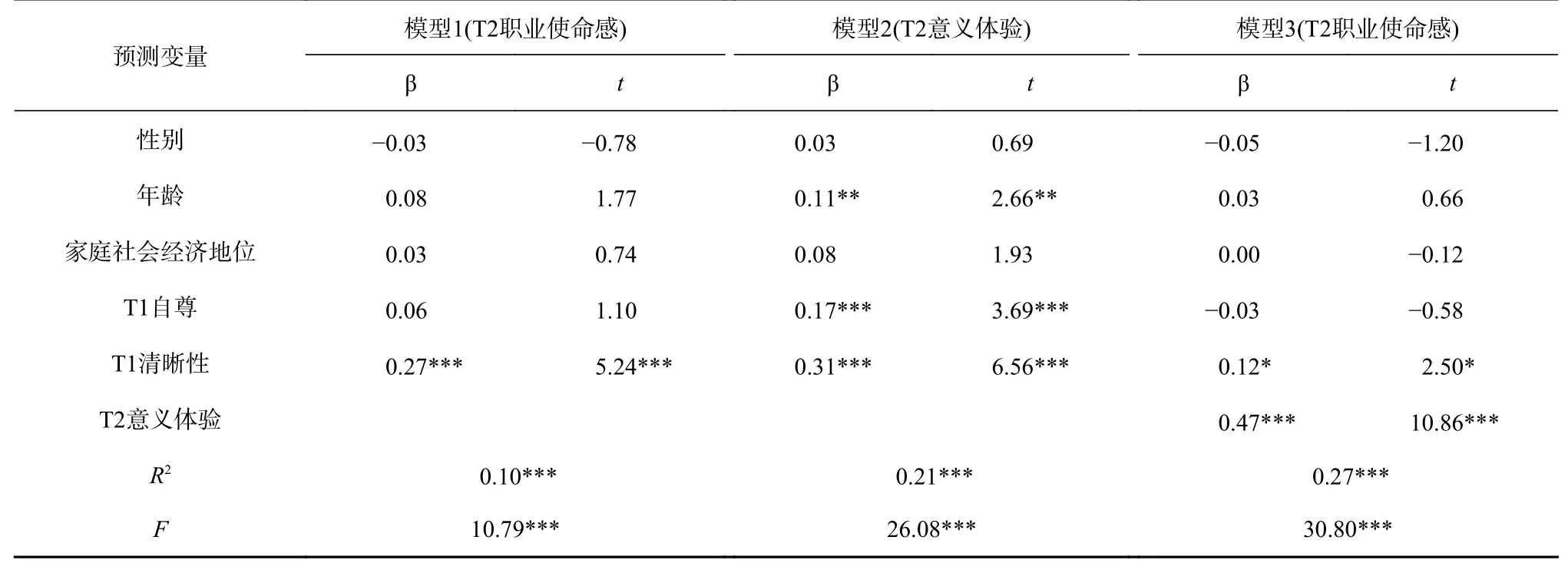

3.3 意義體驗的中介效應檢驗

參照溫忠麟和葉寶娟(2014a)的檢驗流程,進行中介效應的多元回歸分析,結果可見中介效應成立,具體回歸系數見表2。在此基礎上,進一步計算中介效應大小,當以T1 自尊為預測變量時,T2 意義體驗中介效應值是0.19(95%置信區間[0.13,0.25]),控制中介后的直接效應值是0.03(95%置信區間[-0.08, 0.14]),表明T2 意義體驗是完全中介效應,占總效應的90.48%。

表2 中介效應多元回歸依次檢驗

當以T1 清晰性為預測變量時,T2 意義體驗中介效應值是0.18(95%置信區間[0.12, 0.23]),控制中介后的直接效應值是0.10(95% 置信區間[0.02,0.18]),表明T2 意義體驗的部分中介效應顯著,占總效應的64.29%。

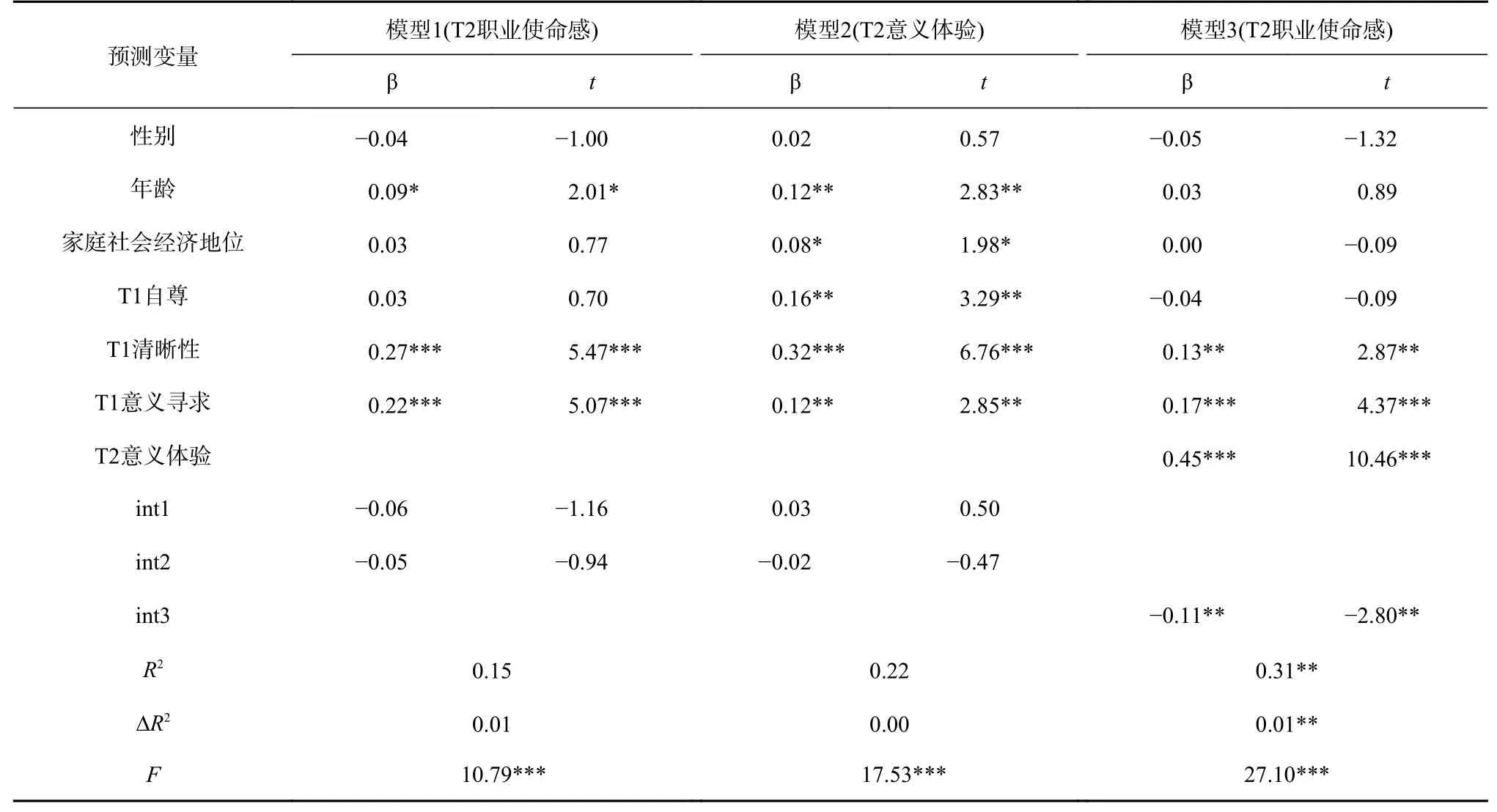

3.4 意義尋求的調節效應檢驗

參照溫忠麟和葉寶娟(2014b)的檢驗流程,進行有調節的中介效應多元回歸分析,具體回歸系數見表3。結果表明,T1 意義尋求×T2 意義體驗的交互項顯著負向預測T2 職業使命感,表明意義尋求調節了中介路徑后半段(也見圖3)。出于驗證目的,將T2 意義尋求作為調節變量帶入回歸方程驗證其對中介后半段路徑的調節作用時,核心結果差別不大(交互項: β=-0.09,t=-2.32,p=0.021),說明意義尋求作為模型的調節變量是穩健的。

表3 有調節的中介效應多元回歸依次檢驗

圖3 自尊和清晰性對職業使命感的預測及生命意義的作用

為了更清楚展示調節效應,進行簡單斜率分析(見圖4),對于低意義尋求個體(低于均值一個標準差),意義體驗對職業使命感有較強正向預測作用(β=0.29,t=11.44,p<0.001);對于高意義尋求個體(高于均值一個標準差),盡管意義體驗對職業使命感也有顯著正向預測作用,但效應相對較弱(β=0.19,t=7.55,p<0.001)。

圖4 T1 意義尋求在T2 意義體驗與T2 職業使命感關系中的調節作用

4 討論

基于資源保存理論(Hobfoll, 1989, 2001),通過間隔一年的追蹤調查發現,自我概念清晰性能夠直接正向預測職業使命感,也可以通過生命意義體驗的間接效應產生作用;自尊對職業使命感沒有顯著直接預測作用,但是可以通過意義體驗發揮完全中介作用。這些結果還可能受到意義尋求水平的調節。以上說明自我概念不同成分對職業使命感的作用強度和機制有所差別。

4.1 自我概念與職業使命感的關系

從資源保存理論的角度,自我概念越完善的個體其心理資源越豐富,能夠更準確地進行自我識別和目標定位,從而更好地促進職業使命感的形成(Hobfoll, 1989)。Buechner(1993)認為,真正的職業使命感出現在能力、興趣和現實需求相遇的“十字路口”,高清晰性的個體對興趣、能力及理想有明確的認識,更傾向于選擇認為有意義的職業以達成自我實現。因此,對自我有清晰認識、價值感較高的師范生其目標更為一致和明確,能夠積極自如地探索與外部世界的聯系,并將這些優勢與教師職業相結合,轉化為豐富的心理資源,表現出更強的目標調整和學業適應能力,對教師職業有堅定的信念和使命感。

交叉滯后分析顯示,清晰性能夠直接正向預測職業使命感,而自尊的直接預測作用不顯著(即需要通過意義感進行中介轉化),說明不同成分的自我概念在職業使命感的形成中發揮作用的方式有所差異,相對來說,相比自尊,清晰性的作用更為直接和明顯。一些研究指出,使命感的本源在于個體“知道為什么投資”(Hall & Chandler,2005),即個體先要清楚地了解自身狀況、目標和需求,并對自我有穩定的認識,才能明確未來適合從事什么職業,進而產生認同等。因此,清楚地知道“我是誰”,是獲得職業使命感的前提條件(Elangovan et al., 2010),從這一層面講,相較于自我的情感性評價成分(即自尊),其認知性的評價成分(即清晰性)可能是職業使命感形成過程中更基礎的先決條件,未來研究可進一步深入探討和檢驗這一問題。

4.2 意義體驗的中介作用

結果還表明,師范生的自我概念可以通過影響生命意義體驗進而預測職業使命感,是對以往研究的拓寬和深化。根據資源“增益螺旋”效應(Hobfoll, 2001),自我概念越完善的個體其初始心理資源越豐富,有更多機會通過資源投入獲得新資源(如生命意義體驗),增加資源存量,進而獲取更多資源收益(如職業使命感),形成螺旋增益。

一方面,高清晰性個體的自我認識結構較為完善,較少依賴外界線索進行自我評價(Vartanian &Dey, 2013);當面臨負性反饋時,能夠吸收信息中的積極面緩沖自我威脅(Emery et al., 2015);并采用更為積極的應對策略解決負性壓力事件(Smith et al., 1996),這些都有利于保持生命意義感。另一方面,自尊是人們應對生活挑戰時的自信體驗,高自尊的個體往往有較高的自我效能感(納撒尼爾·布蘭登, 1998),而效能感是職業認同的構成要素(Canrinus et al., 2011)。自我效能感較高的師范生樂于嘗試和接受挑戰性的任務,增強對教師職業的期待以及對自身價值和生命意義的認同,促進職業使命感的形成。

4.3 意義尋求的調節作用

從心理資源的角度,意義尋求可被視為一種資源管理行為。根據資源獲得悖論(Hobfoll et al.,2018),當個體在資源匱乏時,獲得額外資源的價值得到提升,其更在意額外資源的補充和利用。當師范生的意義尋求水平較低時,說明其可能處于資源匱乏狀態(Newman et al., 2018),對于資源的渴求更為強烈,進而促進資源之間的傳遞和轉化,表現為意義體驗與職業使命感的聯結更為緊密。而高意義尋求者,當前的資源水平尚可(Newman et al., 2018),因此應對策略可能不同,即為了保存現有資源、避免陷入“損失螺旋”(loss spirals)(Hobfoll et al., 2018),其可能采用較為保守的資源投資策略,進而削弱了意義體驗向職業使命感的轉化。

本研究并未發現意義尋求顯著調節自我概念與意義體驗的關系,這或許是潛在的個體差異造成的。個體成長環境分為相對有利和相對不利條件(Steger, Kashdan, et al., 2008),兩種情況下意義尋求的目的和結果可能存在差異。例如,當個體處于相對有利環境時,意義體驗水平本身較高,則意義尋求的正向促進作用微弱;而當個體處于不利條件時,意義體驗正處于低位,那么意義尋求的促進作用相對更明顯(比如更容易促進自我概念到意義體驗的轉化)。未來研究可結合成長經歷有關的個體差異檢驗該問題。

4.4 研究啟示及局限性

本研究結果啟示:一是要重視培養師范生形成清晰的自我認識,院校可通過職業生涯規劃課程等引導師范生將“小我”的興趣、能力、目標等與“大我”的教育理想和追求充分結合起來,實現自我認識和職業規劃的“人職匹配”,增強教師職業使命感。二是各方要加強師范生專業素養和技能的培訓以切實提高師范生從教能力,增強自尊水平,提升職業效能感和認同感,使其有更豐富的心理資源應對職業挑戰。三是要結合生命意義教育和實踐等(如貧困地區支教、幫扶留守兒童),培養其人生目標感和意義感,引導師范生樹立終身從教的信念,這些有助于師范生心理資源的積累、轉化和管理,進一步鞏固其職業使命感。

本研究也存在一些局限:其一,師范生相對于普通大學生的職業選擇、自我定位更加明確,客觀上可能造成職業使命感與自我概念的聯系更加緊密。未來可嘗試將師范生與非師范生進行對照,以更好地考察研究結論的適用范圍。其二,本研究只進行了間隔一年的兩波追蹤調查,客觀上造成中介模型并非完全意義上的跨時間滯后。未來可進行多次追蹤調查,使研究變量之間的關系更具穩定性。盡管如此,本研究以自我概念視角一定程度上揭示了職業使命感的成因和作用機制,對加強師范生的職業使命感教育提供了新的思路和實踐方向。

5 結論

(1)自我概念對于師范生職業使命感有正向因果預測作用;(2)生命意義感是自我概念影響職業使命感形成的潛在中介和調節機制。

致謝 衷心感謝畢重增教授對本文理論性、科學性的提升所提出的寶貴意見。