燃煤自備電廠可再生能源替代方案分析

齊海平

(中國大唐集團內蒙古分公司錫盟新能源事業部,內蒙古 錫林浩特 026000)

0 引言

根據《內蒙古自治區燃煤自備電廠可再生能源替代工程實施細則(2022年版)》要求,燃煤自備電廠可再生能源替代工程,是基于自備電廠的調峰空間,配置相匹配的新能源規模,新能源所發電量替代自備電廠原有供電量。新能源與其自備電廠均需滿足不得向其他企業供電,不得向公網送電,不占用公網調峰資源及消納空間,配置新能源規模不高于自備電廠調峰能力,與自備電廠的最大總出力不變等。

按照以上要求,本次采用生產模擬方法進行仿真分析,參考某企業燃煤自備電廠全年8760 h出力曲線,按照調峰能力配置新能源規模。

2019年、2020年、2021年火電發電量分別為10.88億kWh、8.21億kWh、4.00億kWh,由于疫情對煤炭行業的影響,以及分配給該自備電廠煤炭指標不足,煤炭供給量使得2020年、2021年本自備電廠發電量低于正常年份,因此燃煤自備電廠可再生能源替代電量曲線以2019年數據為參考。

1 生產模擬及邊界條件

1.1 生產模擬

本項目系統平衡和模擬分析按“源-網-荷-儲”一體化技術,采用負荷、火電、風電全年8760 h時間序列數據進行仿真運行研究[1]。在系統內新增風電、儲能設施,通過調節系統中的可控單元(火電及儲能),充分發揮儲能快速響應和火電的調峰作用,使系統中火電和新能源出力與火電2019年出力曲線一致。仿真系統可以統計新增可再生能源消納情況,火電發電小時數,儲能電池儲放次數、功率、容量及儲能損失情況,通過分析上述結果,校核風電建設容量。

1.2 邊界條件

自備火電機組裝機共計28萬kW,機組類型為(2×10+8)萬kW,全部為供熱機組,供熱對象為煤化工用氣,其中8萬kW機組已經停運,在線運行機組為2×10萬kW。新能源與火電聯合運行出力曲線參考2019年火電全年8760 h運行數據。運行仿真中,火電檢修安排在2019年火電發電功率較低月份,并且在較低月份安排1臺機組在線,增加新能源消納空間。將所選場址對應的測風塔8760 h測風數據,按照標準規范計算到對應風電機組輪轂高度,結合所選風電機組發電功率曲線,計算得到風電場全年8760 h發電功率數據。儲能設施暫選擇電化學儲能,儲能效率按85%計算。

2 自備電廠運行特性

為積極貫徹落實國家提出的節能減排產業政策,根據“雙碳”、“雙控”工作要求,實施燃煤自備電廠可再生能源替代工程[2-3]。釋放自備電廠的調峰能力,為新能源調峰增加新能源消納量。

本項目火電機組裝機20萬kW,單臺機組容量為10萬kW,共計2臺,火電機組為自備電廠,機組按照5爐2機運行。本項目單臺火電機組最小技術出力率為額定容量的15%,即單臺機組最小技術出力為1.5萬kW,則調峰能力為8.5萬kW,因此2臺機組最低出力為3萬kW,調峰容量為17萬kW。

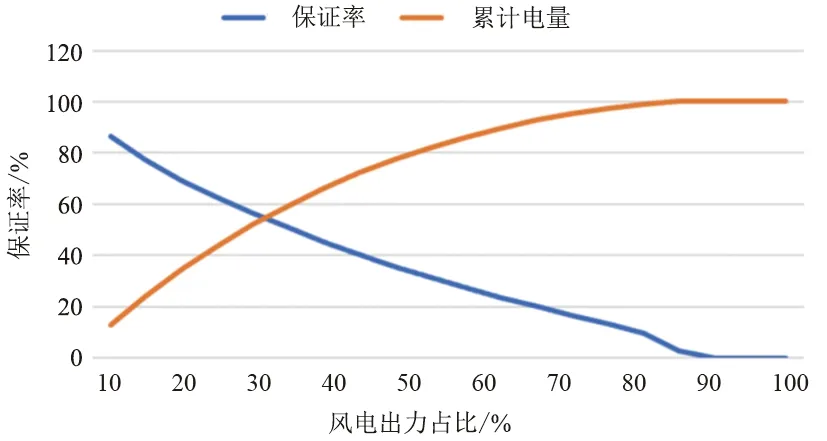

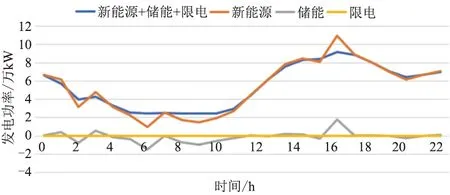

根據2019年運行情況可知火電發電量為10.88億kWh,最大發電功率為18.0萬kW,火電發電小時數為5442 h。由于本自備電廠供電負荷為煤化工負荷,負荷全年運行相對平穩。火電年平均日出力特性曲線見圖1。

圖1 火電年平均日出力特性

3 新能源出力特性

3.1 新能源發電曲線

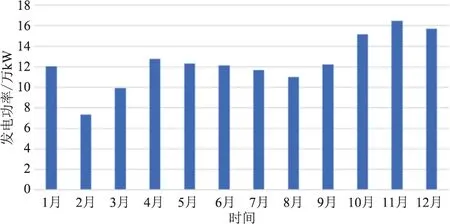

結合場址建設條件,按照《內蒙古自治區燃煤自備電廠可再生能源替代工程實施細則(2022年版)》要求,使用生產模擬仿真,得到風電裝機規模為17.5萬kW,風電場全年8760 h出力見圖2。

圖2 風電8760 h出力曲線

3.2 年出力變化

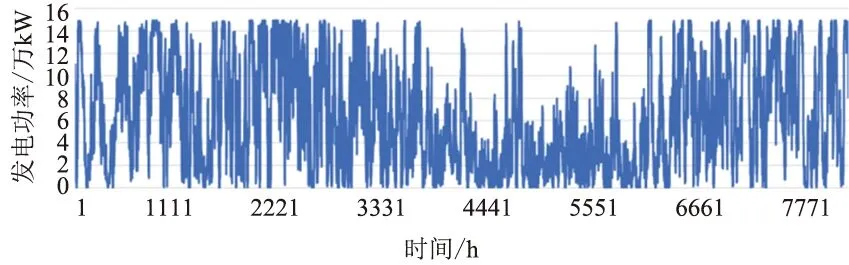

風電年內月出力變化曲線見圖3,可見電出力的月變化情況10月—次年5月風電出力較高,6月—9月風電出力較低。風電出力4月發電量最大,8月發電量最小,風電出力呈明顯的“冬大夏小”的規律。

圖3 風電年內月出力特性

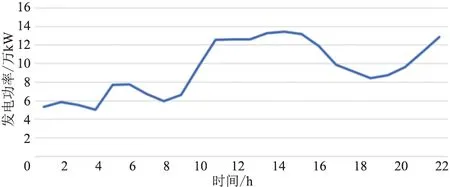

3.3 日年均出力特性

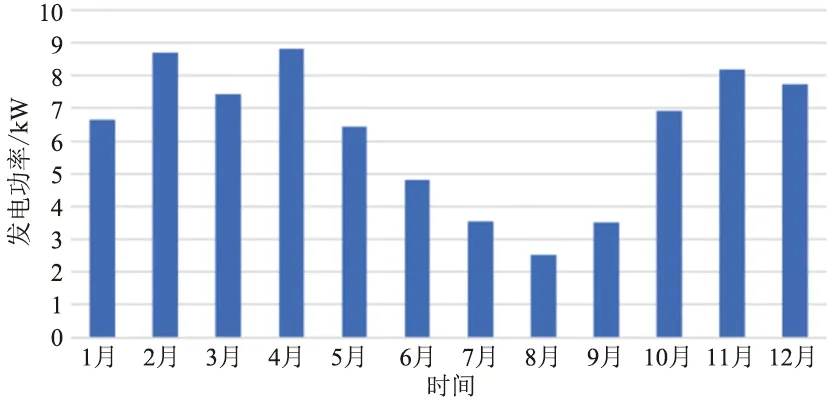

風電年平均日出力變化曲線見圖4,可見風電出力在11:00—22:00較大,23:00—次日10:00出力較低。

圖4 風電年平均日出力特性

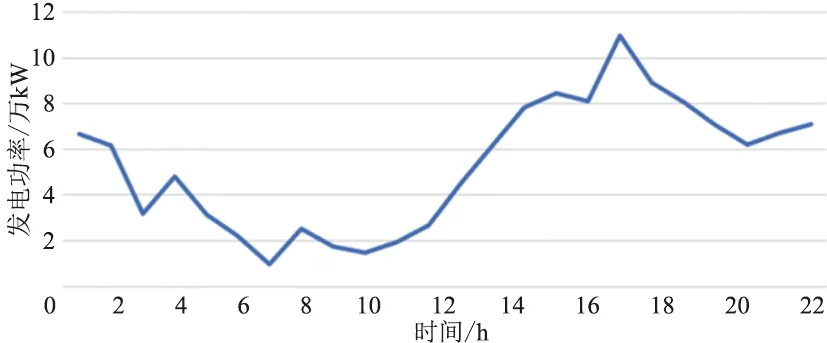

3.4 出力保證率曲線

計算風電全年8760 h出力,按照風電場不同上網功率計算風電場出力保證率和累計電量占總發電量比例。風電場上網容量按照額定裝機的5%為一個間隔進行統計保證率和累計電量,以此說明風電場在不同上網容量下的出力概率和能夠上網電量情況,統計結果見圖5。

圖5 風電出力-保證率-電量累積曲線

3.5 大風季、小風季典型日發電曲線

大風季和小風季風電出力典型日曲線分別如圖6、圖7所示。

圖6 大風季風電典型日發電曲線

圖7 小風季風電典型日發電曲線

4 儲能

儲能技術是減碳發展過程中,用高比例可再生能源解決新增負荷的電力供應問題的關鍵,儲能設施主要服務于電力系統調峰、調頻運行,儲能設施根據系統內風、光等電源及用電負荷特性,通過智能控制實現聯合優化運行,高度參與系統調峰、調頻和緊急電力支撐。

本系統儲能為電化學儲能,電化學儲能具有削峰填谷和平滑曲線的作用,儲能電站的主要功能特性包括如下幾點。

a.削峰填谷功能[4]。隨著新能源和經濟發展,面臨新能源發電和負荷峰谷差逐步提高的問題,儲能可緩解發電與負荷用電特性不匹配問題,可緩解供電緊張及滿足調峰調頻需求。

b.負荷快速響應功能[5]。提升電力供應保障水平,大規模的電池儲能裝置具有毫秒級的響應時間,為電力供應安全運行提供快速功率支援。

c.促進新能源消納。為新能源的規模開發創造條件,可豐富系統調峰和大氣污染防治手段,提高能源利用綜合效益。

d.電力系統安全運行。可以提高電力系統的供電可靠性,使電力系統能夠安全經濟運行。

儲能系統在電力系統中起到實時功率平衡作用[6]。儲能系統在負荷功率快速下降、可再生能源出力快速增長或可再生能源出力較大時進行充電,在負荷功率快速增長、可再生能源出力快速下降或可再生能源出力較低時進行放電,緩解由于可再生能源和負荷的變化給電力系統帶來的調頻調峰壓力。

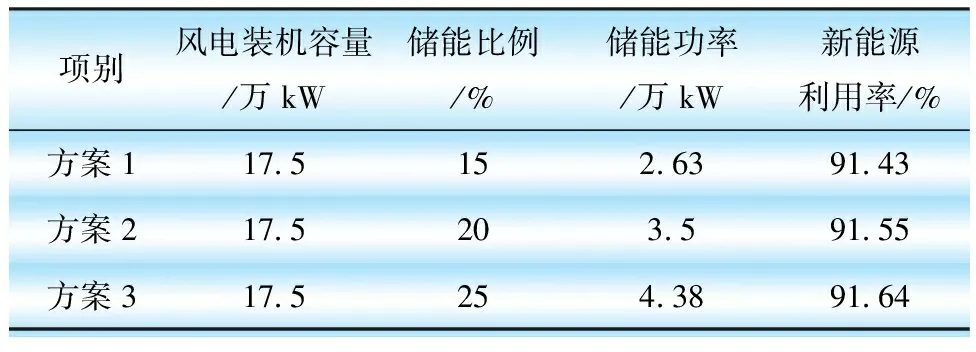

本項目配置新能源為燃煤自備電廠可再生能源替代項目,新能源規模按照自備電廠調峰能力配置,綜合考慮所配置風電的經濟性、出力變化情況,配置儲能時長按4 h計算,儲能功率按風電裝機容量的15%、20%、25%進行對比分析,分別計算新能源綜合利用率,負荷參與調峰電量等指標進行對比分析。計算結果見表1和表2。

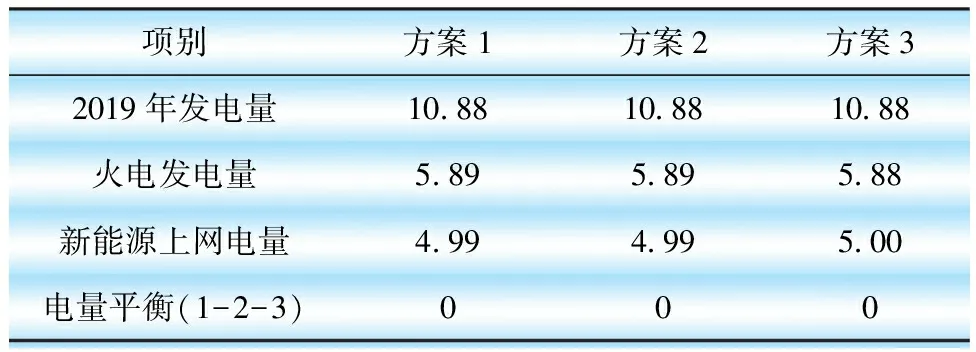

表1 儲能方案對比

表2 電量平衡方案 單位:億kWh

由表1和表2可知,隨著儲能規模的增加,新能源利用率在提高,但增加比例較小,綜合考慮經濟性,選擇最優儲能方案。為方便儲能配置,儲能功率按2.7萬kW取值,即按新能源裝機15.4%計取,儲能功率為2.7萬kW,儲能時長4 h。

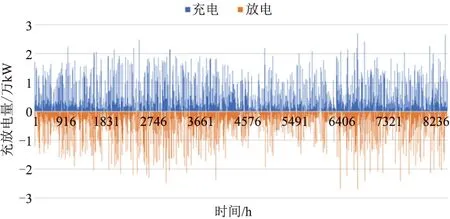

儲能控制中引入風電超短期、短期預測,根據預測結果,結合儲能功能定位,合理有序啟動儲能充放電動作,使儲能在電力系統中達到最優使用效果。通過優化儲能電池運行,減少儲能電池深充、深放動作,提高儲能電池使用壽命。根據全年8760 h數據仿真運算,儲能電池全年充電1734次,充電量為1635萬kWh;放電1733次,放電量為1382萬kWh,儲能損失253萬kWh。儲能全年充、放電功率見圖8。

圖8 儲能全年8760 h充、放電功率曲線

5 風火(自備電廠)儲耦合運行分析

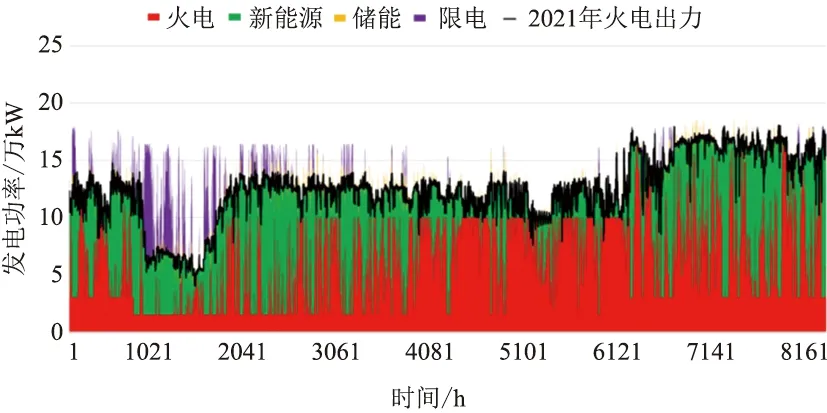

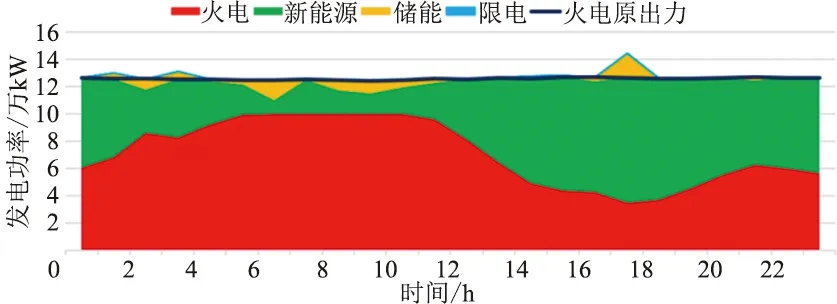

通過生產仿真分析,項目風電裝機容量為17.5萬kW,發電時長為3132 h,總發電量為5.48億kWh,由火電深度調峰促進新能源消納電量為4.99億kWh,儲能損失為253萬kWh,棄電量為4688萬kWh,棄電率為8.55%,新能源利用率為91.45%。

火電、風電最大發電功率為18.0萬kW,與自備電廠2019年最大發電功率相同,火電、風電總發電量為10.88億kW,與火電2019年總發電量10.88億kWh一致,實現燃煤自備電廠可再生能源替代比例為45.82%。全年8760 h電力平衡曲線見圖9。

圖9 全年8760 h風火儲耦合出力平衡曲線

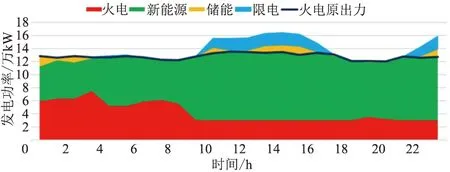

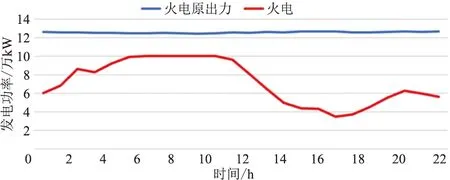

對大風季和小風季典型日運行情況進行分析,曲線見圖10—圖15。

圖12 大風季典型日風火儲耦合運行曲線

圖13 小風季風電典型運行曲線

圖14 小風季典型日對應火電功率曲線

圖15 小風季典型日風火儲耦合運行曲線

根據大風典型日運行情況可知,此時儲能充滿電,風電出現少量棄電量,大風典型日棄電率為6.80%,較全年平均棄電率稍低,表明風電出力持續性相對較好。根據小風季典型日運行情況可知,風電不棄電。

6 建設規模

通過仿真分析,本項目依托火電調峰能力,新能源所發電量替代自備電廠原有供電量[7-8],配套風電裝機容量為17.5萬kW,發電時長為3132 h,配套儲能為2.7萬kW/10.8萬kWh(配套比值),儲能功率為風電裝機容量的15%,儲能時長為4 h。

7 結語

通過對某企業燃煤自備電廠生產模擬及邊界條件、自備電廠運行特性、 新能源出力特性、儲能系統、風火(自備電廠)儲耦合運行分析及仿真計算,合理配置新能源裝機規模和儲能設置,利用新能源發電量替代火電發電量,提高了地區系統內新能源裝機容量,可助力區域新型電力系統建設。該項目配置儲能2.7萬kW,儲能時長為4 h,實現燃煤自備電廠可再生能源替代比例為45.82%。基于自備電廠調峰空間,配置相匹配的新能源規模。新能源發電量替代自備電廠原有供電量,既不占用能耗指標,又增加了新能源開發建設規模,能夠提升地區新能源消納比例,有助于地方能源結構調整和雙碳目標落實。