基于人地系統理論的內蒙古鄉村聚落譜系區劃

殷俊峰,柴澤高,白瑞,李岳巖,陳靜

0 引言

鄉村始終是中國傳統文化的根脈,隱藏著中華文明演進的動力。近年來鄉村發生了前所未有的變化,空心化凸顯、人地矛盾突出,廣大鄉村地區賴以發展的自然生態和社會經濟資源基礎被不斷壓縮,當下的鄉村人居環境發展困境業已成為全黨全國關注的重點。由于我國鄉村聚落具有地理要素和人文要素的區域差異性,對于聚落的類型譜系研究是城鄉融合背景下鄉村聚落分類分區發展的時代需求。自1995 年中國建筑學領域提出“人類聚居環境”的概念之后,吳良鏞院士奠定了中國人居環境科學研究的整體架構[1],陸元鼎先生受社會學家羅香林先生的“民系”理論啟發提出了民系民居理論[2]。近年來,值得一提的是同濟大學常青院士引入了西方風土建筑理論,從語言的文化關聯入手,提出了我國風土研究的新觀點和新方法,構建了風土建筑譜系的研究框架[3-4]。之后,各地學者從方言譜系、空間形態、景觀基因等角度展開了相應風土建筑[5-7]以及鄉村聚落[8-9]等方面的譜系研究,為本文研究工作的開展提供了基礎思路。

聚焦到內蒙古地區,游牧與農耕文化交織、脆弱的生態環境和滯后的經濟發展使得內蒙古地區城鄉二元矛盾逐漸加劇,并且伴隨著政策措施的落實、生產生活狀態的變遷以及基礎設施的建設進程,導致內蒙古不同地區鄉村人居環境的空間格局、形態、質量等諸多要素的“地域差別”現象明顯[10-11],同時也致使內蒙古當下的鄉村發展混亂無序,分類分區缺乏依據。因此,唯有識別內蒙古鄉村聚落人居環境特征、厘清不同地區聚落分布規律與譜系類型,才能探尋出適配于內蒙古區域生境可持續發展的鄉村振興路徑,為其他具有復雜地理環境和人口民族構成區域的鄉村人居環境研究提供實踐思路。

1 數據來源與研究方法

1.1 數據來源與處理

本文從鄉村人地關系系統中人類活動和地理環境兩個子系統的耦合關系出發,從人口遷移、產業經濟、方言習俗等方面將人類活動子系統予以擴充和綜合;從地形、地貌、植被覆蓋、水文等方面,將地理環境子系統予以拆解和分析,來反映地理區隔下的聚落分布及空間的變化。具體而言,產業經濟格局和社會人口結構等數據主要來源于內蒙古統計局、林業和草原局等官方網站,歷史發展變遷和方言習俗文化等資料主要來源于第2 版《中國語言地圖集》《中國歷史地圖集》以及《清史稿》《蒙古游牧記》和各地地方志等相關文獻史料;DEM 高程、地形地貌、氣候水文等地理數據信息主要來源于地理空間數據云、中國科學院資源環境科學與數據中心、全國地理信息資源目錄服務信息系統等數據庫。基于數據采集的條件,結合高清衛星影像將其加工處理,并對上述兩類數據均建構了空間數據庫,統一采用CGCS2000投影坐標系。

1.2 理論認知與研究方法

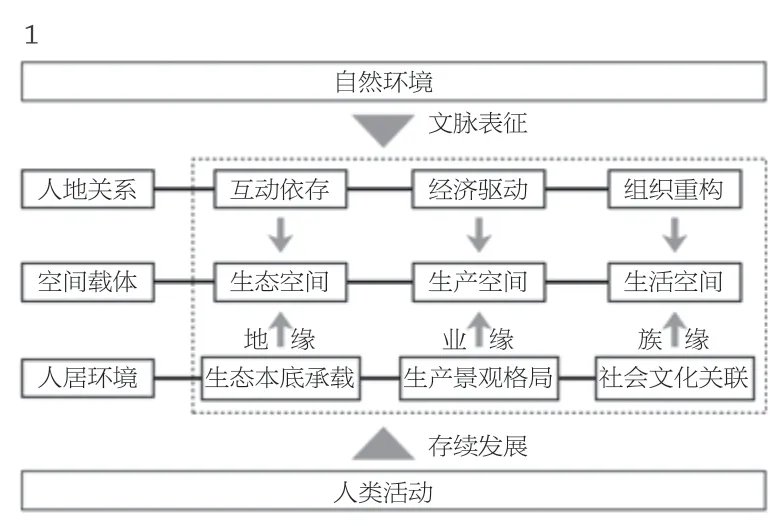

鄉村的人地系統,是一種基于鄉村范圍內的人類活動與自然環境互動協調的復雜巨系統,這種互動是人與地在復雜地域系統下的組成要素相互作用、相互影響的動態過程,由于不同地域的要素及互動方式的差異性,形成了不同的鄉村聚落類型及對應的聚居模式,體現了鄉村人地關系的地域性[12-13]。1990年代,吳傳鈞院士引入系統理論,提出了人地關系地域系統[14],在此之后,人地關系廣泛應用于多個學科和領域,從演化發展和規律機制的理論研究[15-16]到發展模式和優化調控的應用研究[17-18],人地系統的研究成果不斷更新完善。受人地關系地域系統的啟發,本文從人地關系依存、驅動、重構3 個維度作用于鄉村人居環境的思考出發[15],延伸鄉村人地關系內涵,提出鄉村聚落的地緣、業緣和族緣關系,以此構建鄉村聚落譜系區劃的理論邏輯(圖1)。在人地依存關系層面,內蒙古復雜的自然生態對鄉村人地關系的決定體現在所在地域的地方性資源稟賦,包括地形地貌、氣候水文等一系列地理要素,這些要素錯綜復雜,相互交織,形成了人類因生存繁衍需求所依附的基礎環境,即鄉村聚落的地緣關系。在人地驅動關系層面,內蒙古聚落內部的人口要素和社會文化基因提升了聚落環境的生產力水平,而環境本身也對聚落發展存在一定的制約和反饋,事實上,聚落規模和集聚程度的穩定也正是這種綜合作用的體系表征,即鄉村聚落的業緣關系。在人地重構關系層面,隨著人地要素的不斷變化,要素種類的增加和層次的加深,使得內蒙古鄉村人地環境的各種內生和外緣要素呈現多元化趨勢,同一地理單元下的鄉村聚落呈現出了分異化特征,進而直接影響鄉村人類聚居形式和狀態的不斷演化,即鄉村聚落的族緣關系。本文基于此,從生態本底下的地緣關系、生產景觀下的業緣關系以及社會關聯下的族緣關系3 個方面分析人地關系影響下的鄉村人居環境,以鄉鎮為基本研究單元做修正,基于生態聚落區—產業聚落區—文化聚落區三維特征,采用組合矩陣方法進行分類,凝練出相對穩定的聚居模式類型。

1 理論邏輯關聯

2 內蒙古鄉村人居環境區劃特征識別

在人地關系系統中,人和地兩個層面的組成要素需要在相互作用的基礎上交錯,構成具備其結構特征的內部功能機制,由此形成人地系統。因此,隨著生態本底、產業經濟和社會文化因素的影響,內蒙古地區人地關系不斷演化,人居環境空間分布與形態等差異顯著,這種長時間穩態的聚落空間差異性反映了不同資源稟賦條件下內蒙古地區人類活動對自然環境變化的適應過程。

2.1 地緣依存:地理區隔下的生態本底承載

鄉村聚落選址體現了人們對自然環境的選擇和適應過程,由此而形成的互動依存是穩定地理單元內鄉村聚落人地關系的完整體現和表征。內蒙古自治區地勢較高,地理空間狹長,平均海拔高度1000m 左右,呈現出了包括草原、森林、濕地、荒漠、黃土高原、沙漠、戈壁等多種地貌類型的環境多樣性。順應這一不同氣候類型、不同地形地貌條件下而形成的村落和嘎查成為內蒙古多元文化的重要載體。內蒙古地區雖地形起伏不大,但內部呈現出的與其巨大跨度相匹配的復雜地貌和生境就成為了決定內蒙古農村牧區聚居模式差異性的重要因素之一。因此,本文以地緣依存作為內蒙古地區鄉村聚落人地關系的立足點,結合由此環境資源稟賦形成的聚落空間格局,將內蒙古地區的鄉村聚居模式劃分為草原聚落、平原聚落、山地聚落、丘陵聚落4 大類型(圖2)。

2 內蒙古生態本底承載和生態聚落區分布

草原聚落區是內蒙古地區地域文化和民族文化相統一的典型區域,具有多種文化屬性和特質,形成了各具特色的多樣性草原景觀。平原聚落區受地形因素的影響較小,地勢平坦,大小河流匯集沖積,從自然環境中獲取的可供聚落生存發展的資源和氣候條件有著明顯的優勢,聚落分布比較集中。山地鄉村聚落空間與自然的關系極其密切,由于受到地形的限制,聚落規模以中小型為主,空間形態以帶狀、團狀為主。丘陵聚落區由于地勢復雜多樣,因此聚落群落的分布也主要根據地形變化,多呈坡階狀分布,既有呈山巒丘崗式布局,也有山脈型溝谷式群落分布[19]。

2.2 業緣驅動:農牧交錯下的生產景觀格局

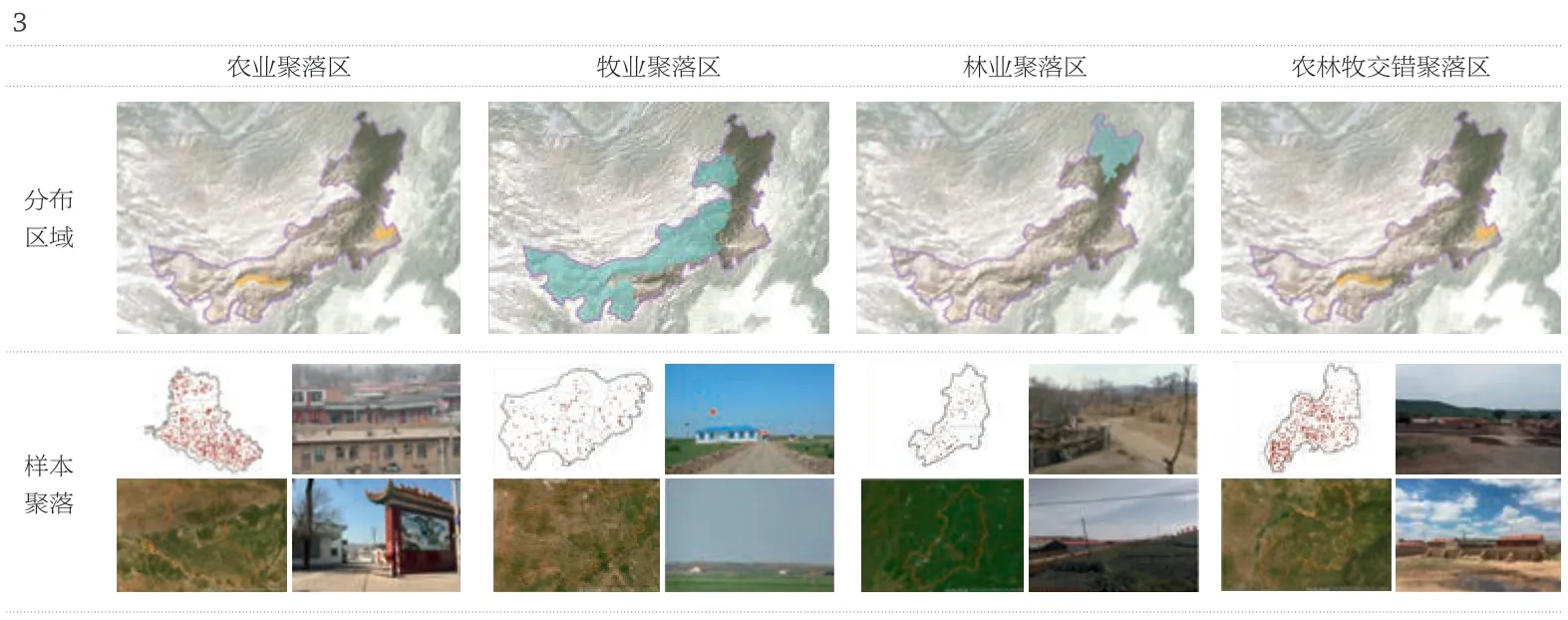

決定地理單元內鄉村聚落“三里不同風,十里不同俗”區域格局的關鍵不僅在于生態資源本底特征的差異,更在于地理條件開發的優劣。簡言之,對所在地理單元中土地資源等空間載體的改造生產是鄉村聚落業緣驅動的符號特征。內蒙古地區自然資源豐富,復雜的地理環境作用于廣闊的地域空間,歷經多年交流融合,逐漸形成了相對穩定的農林牧為主的生產格局。生產方式和類型對鄉村人地關系的影響,反映了人類要通過勞動來滿足除自身生存以外的多樣性需求,代表了人類對于生產認知和改造環境的意識。地區資源環境要素的生產開發條件對鄉村地區的人地關系的影響至關重要,聚落生產決策主體對環境的不斷調整和適應過程的循環往復逐漸形成了區域內業緣驅動下的地域性鄉村聚落,大體可分為農業聚落區、牧業聚落區、林業聚落區和農林牧交錯聚落區4 個主要的產業集聚區(圖3)。

3 內蒙古產業聚落區分布

農業聚落區地勢平坦,受農業生產方式的影響,與河流水系的關聯尤為密切。由于大小河流匯集沖積,土質富有營養,聚落分布更為集中,空間布局更為規整,斑塊規模也相對更大。牧業聚落區為保證草原生態的可持續發展,適應水、草在空間上的異質性,自發地呈現出一種大分散,小聚居的空間格局。聚落整體高度分散,各個聚落組團之間、聚落組團與多聚落的行政中心之間的距離相對較遠。林業聚落區的居民點規模小且較為分散,隨著天然保護林工程政策的推行,傳統的林業經濟逐漸轉變為以資源保護的生態旅游模式,林區鄉村聚落人居環境被不斷地整合集聚,呈現出集聚與分散相結合的空間特征。農林牧交錯聚落區由于農業耕作、畜牧放養與生態林業等不同類型生產景觀的疊加,高原、低山、丘陵、平原等不同地形地貌的交錯,加之地處干旱向濕潤的氣候過渡區,產生了時農時牧的土地利用方式,造就了獨特的鄉村聚落營建模式,使得本地區的空間分布呈現農牧交錯的特征。

2.3 族緣重構:人口遷移下的社會文化關聯

鄉村聚落的人地關系是一個相對開放的結構形態,不同的生產方式決定了不同的人地互動類型,以此來驅動鄉村聚落空間的發展,而在此基礎上衍生出的地域文化通過族緣關系重構著鄉村聚落的社會結構。內蒙古全區南北跨度大,東西直線距離長,地跨三北,相鄰八省,近代以來,隨著內蒙古地區的政治秩序由盟旗制度向旗縣雙立的二元并置制度轉變,內蒙古地區的人口結構與地域文化也在時間的長河中發生了重構,經歷了從以蒙古族為主的傳統游牧社會逐漸演變為以漢族為主、多民族融合、牧耕并舉的現代社會。一方水土養一方人,內蒙古地區不斷受到外來因素影響,內部社會性差異較大,形成了不同的文化、風俗、習慣與自然生態和生產技術共同支配下的組織結構,長久以來的交融碰撞也使得鄉村聚落空間的重構發展在這片土地上重復上演。由于內蒙古地域的狹長空間,本土的蒙古民族各具特色,基于族緣關系重構下地域文化關聯的與分區對應特征,逐漸形成了4 個部分比較集中的文化聚落區:蘭銀文化關聯聚落區、晉陜文化關聯聚落區、冀魯文化關聯聚落區以及關東文化關聯聚落區(圖4)。

4 內蒙古文化聚落區分布與移民遷徙2-4來源:基于自然資源部標準地圖服務網站下載的審圖號為GS(2019)3266號標準地圖繪制,底圖無修改

蘭銀文化關聯聚落區早先生活的是額濟納土爾扈特族和阿拉善厄魯特旗為主的蒙古部落,但由于地廣人稀,與甘肅、寧夏接壤,周邊的漢族移民不斷遷入該地區,蒙古族和漢族人民長期共同生活,文化交流愈加頻繁,鄉村聚落人居環境也呈現出更加多元的態勢。晉陜文化關聯聚落區原為察哈爾、土默特、烏拉特、鄂爾多斯等蒙古聚落的聚居地,歷史上由于得天獨厚的自然資源,逐漸成為了大量山西和陜西背井離鄉的移民的目的地,使得該地區原有單一的生活方式發生改變,逐漸形成了多元化生產結構繁榮發展的聚落區[20]。冀魯文化關聯聚落區的移民來自于河北和山東逃荒的民眾,隨著華北冀魯地區的文化習俗不斷涌入,并與當地的巴林、科爾沁、喀喇沁等蒙古部落民族文化相互交融、彼此影響,形成了兼備多種文化特色的共生交融文化[21]。關東文化關聯聚落區由于毗鄰東三省,除原有的巴爾虎、布里亞特、扎賚特等蒙古部落和達斡爾族、鄂倫春族、俄羅斯族民眾,后期遷入的移民主要是原有遷居東北各省的內地人口再次向內蒙古東北部的蒙旗移民[22],自古以來,這一地區因大興安嶺的影響,孕育了頗具特色的森林民族、草原民族和農耕民族。

3 人地系統下新時期內蒙古鄉村聚落的譜系區劃

鄉村聚落的人居環境是一個整體,是居民與自然發生關聯的空間載體,其中,人是核心,自然是基礎。內蒙古地區復雜多樣的地理單元與空間結構,多元繁榮的社會形態和民族文化使得內蒙古地區各地的鄉村聚落的空間都呈現出巨大的地域性差別。從區域發展的視角出發,綜合自然環境下的“地緣”關系、生產格局下的“業緣”關系以及文化交融下的“族緣”關系,將存在著極強關聯性的區域劃分為一個風土聚落片區,內蒙古全域可劃分為西北、中部、東部以及東北4 個風土聚落片區。在此基礎之上,進一步采用組合矩陣的方法(圖5),以鄉鎮空間邊界作為基本研究單元,細化聚落地域譜系類型劃分,將內蒙古地區的鄉村聚落劃分為阿拉善草原文化聚落區、西遼河平原文化聚落區等14 個典型人居環境聚落區(圖6)。

5 組合矩陣原理

6 內蒙古鄉村人居環境聚落區類型劃分,來源:基于自然資源部標準地圖服務網站下載的審圖號為GS(2019)3266號標準地圖繪制,底圖無修改

3.1 西北風土聚落片區

西北風土聚落片區(表1)主要包括以內蒙古西北各旗縣鄉鎮為主的阿拉善草原文化聚落區。自清廷實行放墾蒙地的政策以來,周邊的漢族移民不斷遷入該地區,其中甘肅民勤地區的移民占據多數,進一步加強了漢族移民和蒙地的聯系。由于該地區整體環境惡劣,多為戈壁沙漠,人煙稀少,各個村落嘎查之間的聯系較弱,聚落的中心也不明確。此外,由于自然資源條件的制約,當地的居民生產還是以牧業生產為主,農業較少,鄉村聚落用地范圍并不規則,使得嘎查聚落形態無明顯的規律性。并且在長期的定居化和城鎮化推動過程中,聚落空間還延續著小聚居、大分散的雙重特征,但隨著各項設施向蘇木、鄉鎮集中,碎片化聚落的活力也呈現出弱化的趨勢[23]。

表1 內蒙古西北和中部片區聚落圖譜

3.2 中部風土聚落片區

中部風土聚落區(表1)主要是指以陰山和黃河串聯起來整個區域的晉語文化聚落區,主要包括6 個不同資源稟賦和地理區位條件下的典型聚落區。中部風土聚落區的移民過程不管從時間跨度還是人口規模,都尤為最甚。歷史上曾有傳言,山西人在綏遠地區是無縣不有、無旗不有,甚至到了無處不有的地步,形成了以晉陜文化為代表的晉陜移民圈[22]。其中,烏蘭察布與鄂爾多斯草原聚落屬于典型的牧業聚落區,處于草原與荒漠的過渡帶,降水變化大且分布不均,草原的生態承載力不容樂觀,人居環境空間面臨著巨大挑戰。丘陵文化聚落區囿于地形的限制,聚落的分布和山地地區類似,多依丘陵山坡階地順著地勢布置,形成類型復雜、結構多變的聚落空間形態。此外,陰山山地農牧文化聚落區和沿黃河干流平原文化聚落區由于臨近陜北和晉北地區,自然資源條件豐富,成為了歷史上走西口移民的核心地區。因此該聚落區除了呈現出自然資源稟賦和產業方式影響下的聚落特征,還呈現出明顯的晉北和陜北聚落文化影響的特征。

3.3 東部風土聚落片區

東部的風土聚落區(表2)歷史上遷入了來自河北和山東逃荒的民眾,主要前往內蒙古的卓索圖盟、昭烏達盟、哲里木盟等地,主要是指現今錫林郭勒盟、赤峰市、通遼市的大部分區域,這一路線是歷史上闖關東的一個重要支脈。其中,以農業為主導的西遼河平原文化聚落區,區別于牧業主導型的聚落空間,為留出集中的土地用作耕種,形成了相對聚集的結構格局。科爾沁草原和錫林郭勒草原位于歐亞大陸溫帶草原的核心區域,屬于氣候變化敏感區域,隨著多年來的放墾和過牧等多種因素的疊加,出現了不同程度的沙化現象,草地生產力下降。大興安嶺南段農牧文化聚落區主要為大興安嶺的低山和丘陵地段,臨近科爾沁草原、錫林郭勒草原,附近還有燕山和西遼河平原,自然環境特征交錯,人口構成復雜,因此形成了蒙漢文化交融,農牧景觀交錯的聚落空間。

表2 內蒙古東部和東北片區聚落圖譜

3.4 東北風土聚落片區

東北風土聚落片區(表2)自然生態環境優越,氣候也相對濕潤,人口較為稠密,農林牧各產業也相對發達。歷史上清末東蒙放墾后,受自然條件的吸引力,闖關東后東北三省的移民沿遼河西上北進也體現了明顯的分區對應特征[22]。其中,大興安嶺帶來的獨特林業資源和動植物資源,使得林俗文化聚落區長期以來一直是達斡爾族、鄂倫春族、俄羅斯族的聚居地,這也成為了這一地區獨具特色的聚落人居環境。此外,大興安嶺的西側是呼倫貝爾草原文化聚落區,在自然環境因素和社會文化因素的作用下,此區域為了適應草原特殊的生態系統而形成了大格局分散、小組團聚居的地域特色聚落空間布局[24]。大興安嶺東側主要是嫩江右岸平原文化聚落區,整體區域面積較小,主要是受到嫩江的沖積而形成了肥沃的土地,聚落的分布與嫩江的支流呈現出密切的關系。

4 結語

鄉村的可持續發展是中華五千年可持續發展的根基。本文從人地關系出發,對鄉村人地系統的各個組成部分及其相互關系加以分析,重新解構內蒙古鄉村人居環境研究系統,挖掘鄉村不同聚居模式,是一種以地緣、業緣、族緣綜合為基礎的聚落譜系研究成果,是對當下鄉村聚落譜系類型區劃的一種更新和補充。在鄉村人居環境類型劃分這一研究方向上,傳統民居角度挖掘的建筑形制、營造技術等指標過于微觀,難以把握較大區域的聚落格局。自然生態角度劃分的聚落格局更多注重復雜地理環境影響下的聚落分布和形態,可能會忽略背后的社會人文因素。因此,本研究綜合生態本底承載、生產景觀格局和社會文化關聯3 個層面的因素,能夠較為全面地分析不同區域鄉村聚落的人居環境,并為下一步的聚落片區尺度人居環境的地域性、層次性和規律性特征研究提供依據。基于本文研究思路劃分的4 類文化聚落片區、14 類聚落亞區的差異化特征顯著,能夠較為完整地反映內蒙古地區不同因素影響下豐富的鄉村聚居模式,闡明了不同影響因素作用于鄉村聚落的人居環境特征,驗證了鄉村聚落本質上是自然和社會的綜合體,進一步說明影響鄉村聚落空間的變化和發展不是由一個或幾個因子主導,而是由嵌套在鄉村人居環境中的諸多因子共同作用。此外,由于數據資源的局限性,關于不同聚落區的特征總結也有待對每個聚落區做更深入的分析研究后得出。總之,在鄉村可持續發展的總目標下,結合鄉村不同聚居模式,尊重當地營造規律、探索原真地域文脈,因地制宜地對鄉村聚落進行精準分類分區,探討鄉村聚落的自然環境保護措施和社會應變協調途徑是未來鄉村振興的重要工作。