“美”的熏陶 “愛”的教育

孔生駿

【摘 要】生態美育是建設“美麗中國”生態文明新時代的需要,也是學校美育育人功能的重要體現。因此,我們想通過學校美術項目工作室“湖畔公益實踐工作坊”的活動,重視實踐,讓學生親眼看、親耳聽、親身體驗,以大自然為課堂,以學生的生活為創作元素,激發學生感受美、創作美的能力,并通過不斷創作實踐,使學生逐漸養成生態審美素養,提升欣賞美、創作美、表現美的能力,在“惠及他人,成就自我”的體悟和感受中受到教育。

【關鍵詞】生態美育 工作坊 美術教育

生態美育,即生態審美教育,顧名思義,就是將生態教育和審美教育的理念相融合,從生態美學這一理論形態出發,教育大眾,尤其是青少年一代,使其逐漸形成生態審美素養。

一、建構面向人與自然的生態美育體系

新課標指出,美術課程內容主要分為“欣賞·評述”“造型·表現”“設計·應用”“綜合·探索”4類藝術實踐活動,涵蓋16項具體的學習內容,分學段設置了不同的學習任務。美術學科課程內容框架中學習任務3和學習任務4:營造環境方面主要引導學生根據“人與自然和諧共生”的設計原則,運用環境設計,增強社會責任意識;傳承傳統工藝方面主要引導學生利用不同的工具和材料,學習制作或創作工藝品,體會傳統工藝“守正創新”的內涵與意義。

近年來,隨著生態教育的深入開展,雖然從一定程度上來說,生態環境有了進一步好轉,但單純的生態教育、知識教育已不能適應社會需求,新的時代正呼喚更高層次的生態教育。因此,根據實際情況以及相關教育理論研究與實踐探索現狀,多維考量,學校建構了面向人與自然和諧共生的生態美育體系,即三維生態美育體系——時間維度生態美育、空間維度生態美育、形式維度生態美育,著力于學生“自主個性”及“美術能力”的培養。

二、建構指向學生生長的生態美育課程

基于兒童視角,我們以“湖畔公益實踐工作坊”為項目載體,秉持“生態美育”的教學理念,借助“公益實踐活動”,帶著“湖畔公益實踐工作坊”的學生在“大自然的美學課堂”中親眼看、親耳聽、親身體驗,以此來調動學生發現美、創造美的情感,激活其內在潛能。學生用原生態的畫筆裝點城市文明,在“惠及他人,成就自我”的同時也受到了“美”的熏陶、“愛”的教育。

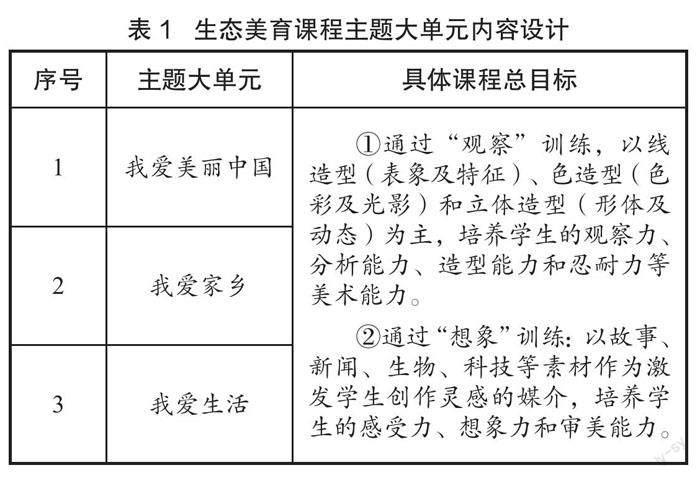

工作坊緊緊圍繞“我愛美麗中國”“我愛家鄉”“我愛生活”三個維度,進行主題大單元下具體課程內容的設計。(見表1)

將生態美育落實到美術生活學科,主要是通過內容的生活化、環境的生活化、材料的生活化等研究策略,引導學生運用多種美術手段表現周圍的生活世界。為了建構和實施“指向兒童生長的生態美育”項目課程,“湖畔公益實踐工作坊”應運而生。我們圍繞“我愛美麗中國”“我愛家鄉”“我愛生活”三個維度,結合美術教育設計項目課程,建構了“我以我手畫我心,永懷初心跟黨走”“我以我手靚家鄉,特色田園美名揚”“我以我手增底色,生態文明我來幫”“我以我手造美景,美麗家鄉我來夸”等課程內容。

(一)課程方案一:我以我手畫我心,永懷初心跟黨走

2021年7月1日是中國共產黨成立100周年的重要歷史時刻,為慶祝黨的生日,表達愛黨、愛國、愛校的赤子之心,學校組織了“童心向黨”的主題體育文化藝術節。“湖畔公益實踐工作坊”決定用組合版畫的形式再現這一盛況。

1.活動目標

用丙烯畫、馬賽克墻的形式,將“運動會的精彩瞬間”凝結在母校主席臺前的墻面上,向中國共產黨百年華誕獻禮,向親愛的母校獻禮。

2.活動組織

組建學生團隊:六年級部分學優生和“湖畔公益實踐工作坊”全體學員。規劃項目預算:本項目需要30厘米×30厘米的瓷磚154塊;丙烯畫顏料工具若干。

3.課時安排

25課時。

4.活動形式

(1)利用美術課和社團項目課組織學生構思、創作局部版畫。(2)局部版畫,調整整體版面效果。(3)組裝局部圖,打造馬賽克藝術墻。(4)組織藝術墻揭幕儀式。

5.活動成果

正值中國共產黨百年華誕之際,為表達愛黨、愛國、愛校的赤子之心,“湖畔公益實踐工作坊”的學生用丙烯畫、馬賽克墻的形式,將“運動會的精彩瞬間”凝結在母校的主席臺上,向中國共產黨成立100周年和母校百年校慶獻禮。壁畫的繪制耗時一個月,其長660厘米、寬210厘米,由154塊瓷磚拼接而成。“獻禮建黨100周年”大型壁畫《赤子心,中國夢》線條流暢靈動、色彩鮮明個性、想法真誠生動……從構圖設計到繪制,基本由學生獨立完成。此次壁畫揭幕活動被省市級媒體爭相報道,甚至登上了“學習強國”的平臺,成了溧陽城市生態文明又一張亮麗的名片。

(二)課程方案二:我以我手靚家鄉,特色田園美名揚

為響應溧陽市委、市政府建設美麗鄉村示范村的號召,“湖畔公益實踐工作坊”來到了溧陽市特色田園鄉村建設示范村上黃鎮南山后村,用畫筆裝點家鄉,用藝術點亮生活。

1.活動目標

用丙烯畫的形式,根據南山后村地理及植被的不同,進行創意繪畫,美化環境。

2.活動組織

組建學生團隊:“湖畔公益實踐工作坊”全體學員。

3.課時安排

8課時。

4.活動形式

現場創作。

5.活動成果

學生的素描、油畫等現場即興作品為這里既有的景點打卡地增添了一抹生動意趣。學生在大自然中找尋著屬于他們自己的視角和感動,他們最不缺乏的便是一雙發現美的眼睛。在他們的筆下,各種美學元素妙趣橫生、多姿多彩。此次公益活動讓學生找到了自信,收獲了成功和幸福感,同時也獲得了家長和觀眾的一致好評,充分體現了“藝術服務生活,裝點城市文明”的重要意義。

(三)課程方案三:我以我手增底色,生態文明我來幫

為了增強學生的環保意識,提高他們的繪畫、鑒賞及審美能力,實現人與自然和諧共存的美好愿景,在溧陽市上黃鎮新時代文明實踐所的大力支持下,“湖畔公益實踐工作坊”舉辦了一次以“樹洞里的故事”為主題的公益美術實踐游學活動。

1.活動目標

用丙烯畫的形式,在樹洞中作畫,將自然和藝術巧妙地融為一體。學生在原生態的創作中釋放天性、鍛煉意志、發掘潛能。

2.活動組織

組建學生團隊:“湖畔公益實踐工作坊”全體學員。

3.課時安排

12課時。

4.活動形式

根據樹洞,選擇合適的創作場景。

5.活動成果

學生手持畫筆與調色盤,一筆一筆認真勾畫著輪廓、顏色、背景。經過幾個小時的精心創作,大自然煥發出新的生機: 憨態可掬的小浣熊、姿態各異的小鳥、古靈精怪的小松鼠……一個個栩栩如生的動物形象通過學生的畫筆,從樹洞中呼之欲出。這一次的美術實踐游學活動將學生帶出校園,帶進愜意舒適的大自然,讓他們在大自然中發現美、感受美、創造美,充分體現了“學以致用”的實踐精神,也為城市精神文明建設增添了一抹絢麗的色彩。

(四)課程方案四:我以我手造美景,美麗家鄉我來夸

立體彩塑作為一項新穎的美術形式成為“湖畔公益實踐工作坊”的一大特色。學生將“心目中的家鄉美景”凝結于記憶或想象中的完美一刻,再用雙手親自呈現出來。

1.活動目標

用立體彩塑的形式,將“心目中的家鄉美景”在大花瓶上進行呈現,在創作的過程中激發對家鄉的熱愛之情。

2.活動組織

組建學生團隊:“湖畔公益實踐工作坊”全體學員。

3.課時安排

12課時。

4.活動形式

將自己想要展示的景點在紙上完成初步設計,然后以彩泥塑形。

5.活動成果

14個大花瓶,對應著14處學生心目中家鄉最美的風景。“不限制視角、不限制內容”,當看見學生在工作坊里自由創作時,你會有一種久違的感動。不同于一般的美術課堂將“技藝”作為需要實現的主要目標,工作坊更加關注學生的原生視角,讓“實踐”作為一種手段,學以致用。學生在親力親為的手工勞動中,感受愛的溫度;在親近自然的過程中,明白環保的意義;在裝點家鄉的過程中,建立起主人翁意識……本次立體彩塑活動作為溧陽市代表作品參加江蘇省第七屆中小學藝術展演活動,小畫家們用獨特的方式向更多人展現家鄉的美。教師要讓學生在生活中“動”起來,感受生活、融入生活,獲得美的體驗,形成自然、真實的審美情趣,注重學生審美情趣的培養,回歸生活、回歸自我。

三、建構與實施系列化的公益實踐活動

結合生態美育下美術教育創新理念,立足工作坊實踐活動,形成具有特色的活動設計方案,促進理論與實踐的深度融合,我們嘗試建構“特色田園美名揚”“生態文明我來幫”“美麗家鄉我來夸”等系列活動,樹立在身處自然中的環保意識、在美化環境中的主人翁意識,不斷提升學生的道德修養。

在藝術與教育的融合傳承中,讓學生自由表達,讓教育回歸自然,讓藝術服務生活。我們構建“自主個性+美術能力”的生態美術評價體系,嘗試形成提升學生美學素養的評價手冊。自主個性:敢想、敢做、敢挑戰。美術能力:觀察力、分析能力、造型能力、忍耐力、感受力、想象力、審美能力、應變能力、創造力和表現力。

可以說,“湖畔公益實踐工作坊”的活動重視實踐,讓學生親眼看、親耳聽、親身體驗,以大自然為課堂,以學生的生活為創作元素,激發學生感受美、創作美的能力,通過不斷創作實踐,使學生逐漸養成生態審美素養,提升感知美、欣賞美、創作美的能力,在“惠及他人,成就自我”的體悟和感受中受到教育。