以學生為主體的結構力學課程混合式教學探索

丁南生 高學軍 羅艷

摘要 如何有效開展以學生為主體的結構力學課程混合式教學,增強教學效果,是教師面對的挑戰和機遇。文章依據結構力學課程特點,利用“互聯網+”線上教學與線下課堂相融合的優勢,引入實際工程結構案例,將課程思政融入教學,激發學生主體效能;充分發揮學生主體作用,促進主動學習結構力學和自主探究工程結構力學問題,創造高效教學;開展以學生為主體的混合式教學,為結構力學和相關課程的教學提供參考,以期共同推動教學改革與創新。

關鍵詞 學生為主體;混合式教學;結構力學;教學探索

中圖分類號:G642文獻標識碼:ADOI:10.16400/j.cnki.kjdk.2023.18.014

結構力學課程概念多、理論性強、內容比較抽象,學生學習難度大[1]。如何創造結構力學課程高效教學,是教師面對的挑戰和機遇。傳統的線下課堂往往以教師為中心,大多教師針對課程重點與難點進行剖析,為學生答疑解惑,但學生在有限的線下課堂時間里很難深入思考,常常將學習中的困難直接傳給教師,難以發揮學生的主體作用[2]。線上教學采用“互聯網+”課堂,通過教學的網絡化和智慧化,打破時間、空間的限制,讓學生隨時隨地都能學習和思考。但是線上教學過程中教師與學生缺少面對面的交流;同時學生是機械、被動地學習,很難有效激發學生主動學習[3]。在“互聯網+”和信息化時代下,急迫要求教師轉變教學理念、改革教學方式和豐富教學資源,更需要激發學生的主體效能。結構力學課程緊貼實際工程,課程內容涉及的桿件結構體系包括梁、剛架、拱、桁架和組合結構等,都是實際工程中大量采用的結構形式[4]。充分依據結構力學這個課程特點,引入大量實際工程結構信息,開展以學生為主體的線上線下混合式教學探索,增強學生分析問題與解決問題的綜合應用能力和創新思維,使學生有滿滿的“獲得感”,創造結構力學課程高效教學。

1混合式教學以學生為主體,創造高效教學

結構力學課程教學如何突出學生為主體,提升教學效果?在“互聯網+”和信息化時代下,勢必利用“互聯網+”線上教學與線下課堂相融合的優勢,引入工程結構案例,以問題為導向、教師為主導,引導學生主動學習、啟發學生自主探究工程結構力學問題,發揮學生的主體效能,創造高效教學。

1.1課程思政融入教學,激發學生主體效能

教育的本質是育人,育人的主體是學生。教師認真貫徹“三全育人”理念,堅持“把立德樹人作為教育的根本任務”,構筑家國情懷、職業道德與社會責任感[5]。借助線上“互聯網+”的豐富資源和線下面對面的教導,結合實際工程案例,挖掘德育素材,將課程思政融入教學。例如,在講授“拱”章節時,引入隋朝大業年間匠師李春監造的趙州橋,該橋距今已有1300多年,依然堅固,發揮著作用,1991年被列為世界文化遺產;再到現代上海的盧浦大橋、中國南平三橋、將工程美學與橋梁美學完美結合的重慶朝天門大橋等。學生驚嘆拱橋歷史之悠久,建造之俊美,同時增添了學習的熱情;感嘆建造者之偉大,感知從古代的工匠到現代的“大國工匠”,無不心懷責任和擔當,留下一個個為人稱道的“精品”。學生能夠從一個個實實在在的工程實例中感受到鮮活的思政元素,自我感悟其中的人文精神、思想理念、道德觀念,激發學生主體效能,增強學習結構力學的“原動力”。

1.2主動學習,發揮學生主體作用

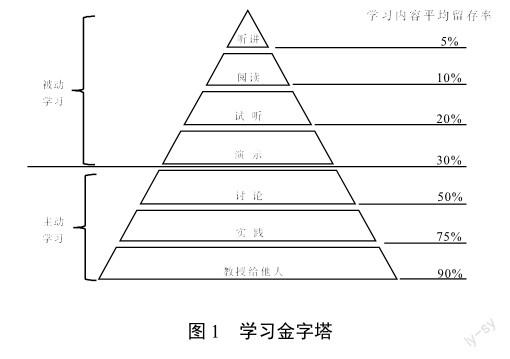

學習金字塔理論[6](如圖1所示)表明:學習者采用不同的學習方法,獲得的學習效果不同,對知識的留存率差異較大。被動學習的學習方式知識留存率較低,只有5%―30%;而以討論、實踐、教授給他人的主動學習方式知識留存率較高,從50%―90%不等,其中教授他人這種學習方式的知識留存率最高,達到90%。結構力學混合式教學中充分利用學習金字塔理論,發揮學生主體作用,憑借討論、教授給他人、相互學習的方式,促進學生主動學習,實現以“教”為中心向以“學”為中心的實質轉變[7],創造高效教學。

結構力學課程開始之初,學生成立學習小組,開展組內相互討論、相互教授、相互學習;應用所學知識內容解決工程結構力學問題,提出解決問題的方案,線下課堂上開展學習成果分享,并引導學生相互探討、相互借鑒;教師剖析重點與難點,答疑解惑。這些正體現了學習金字塔中提及的主動學習,憑借討論、教授給他人、相互學習的方式有效固化學習內容,知識留存率較高,學習效果好,進一步增強學生的學習動力和教學效果。同時通過小組協作,既創設了合作交流的空間,又能夠讓學生發表自己的獨立見解,充分發揮學生的主體作用。

1.3自主探究結構力學問題,構建學生主體地位

結構力學是解決工程結構問題的工具,學好、用好這個工具,才能解決工程結構問題,增強結構力學分析與綜合應用能力,教學過程中僅僅通過幾個公式和例題講解,學生很難透徹理解和掌握,而且學生不主動思考,被動地學習,更是難以把握整個知識體系,無法掌握解決問題的方法。這就需要以“授人以魚,不如授人以漁”的教學理念,教師引導學生發現工程結構中的力學問題,啟發學生“提出問題―分析問題―解決問題”,自主探究問題的本質,探討解決問題的方法,在自主探索中構建學生主體地位,讓學生成為課堂學習的“主宰者”,成為問題的“終結者”,真正成為學習的“主人”。因此,線上教學中,教師可提供教學資料,引入工程結構案例,引導學生提出一些探討性問題和啟發學生探索工程結構力學問題的解決方案。線下課堂中,針對一個個問題,結合工程結構案例,教師與學生一起分析、探討解決的方法和措施。教師在整個教學過程中,以學生為主體,充分發揮學生的主觀能動性,帶動學生主動思考、自主探究和課堂大討論,促進學生與學生之間、教師與學生之間的交流,碰撞出智慧的“火花”。

2以學生為主體的結構力學課程混合式教學

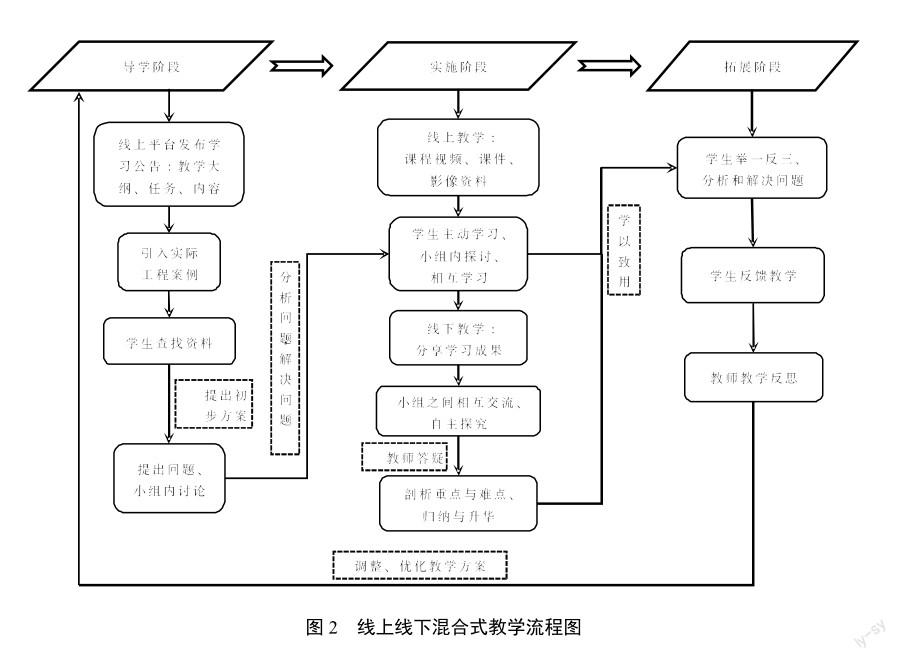

2018年―2022年成都理工大學結構力學課程教學團隊一直在開展以學生為主體的線上線下混合式教學。教學過程分為導學階段、實施階段和評價階段。導學階段利用線上教學平臺發布教學信息,明晰教學任務和教學內容、引入工程結構案例、啟發學生提出一些思考問題,學生帶著問題有目的性地查找資料和準備學習新的知識;實施階段是教學的核心,充分激發學生主體效能,積極引導學生創造性思考,以學生“吃透”與綜合應用知識和主動學習與自主探究為教學精髓;評價階段收集學生反饋的教學情況,進一步優化教學方案,提高教學效果。具體教學流程圖如圖2所示(p46)。

在此,以結構力學中“單跨靜定梁的內力計算”為教學案例,開展以學生為主體的線上線下混合式教學探索,共同促進教學改革與創新。

2.1導學階段

課程開始之前,要求學生成立學習小組,開展小組內相互討論、相互教授,并通過互聯網平臺向教師反饋自主學習的情況,引導學生做好課前導學和準備工作。

“單跨靜定梁的內力計算”重點內容是應用微分關系與疊加原理做內力圖。教學任務著重在隔離體的正確選取、受力分析和應用微分關系與疊加原理繪制內力圖,特別是內力、外力之間的微分關系,是本節內容的難點。圍繞教學任務,授課之前以互聯網平臺發布學習公告,引入工程案例中的單跨靜定梁,引導學生檢索資料,領悟單跨靜定梁結構的特點,自主探索單跨靜定梁的結構力學問題,并在小組內相互討論,如工程案例中哪些梁是單跨靜定梁,如何簡化為力學模型;如何分析單跨靜定梁的內力和外力,內力、外力之間的微分關系如何建立;采用哪些已學過的知識解決這些問題,問題解決的目的是什么等。

2.2實施階段

采用線上和線下混合式教學方法實施結構力學課程教學。線上教學部分,教師將單跨靜定梁內力計算的授課課件、課程視頻、單跨靜定梁結構影像資料、課堂習題等上傳到線上教學平臺。學生以小組為單位開展主動學習;組長組織小組內成員相互討論、分享個人的學習成果、相互教授、相互學習、互幫互學;應用所學知識解決工程結構力學問題,提出解決問題的方案,并匯總小組的學習成果。教師通過學生在線上教學平臺完成的習題、小組討論和學習反饋等信息,及時了解學生學習動態,從而及時跟進。線下課堂教師隨機選定小組開展學習成果分享,引導小組之間相互交流和學生之間相互探討;并針對重點與難點進行剖析,補充學生的薄弱環節,并歸納、升華工程結構的力學問題,啟發學生探究問題的本質,共同探討解決工程結構力學實際問題的方法。

例如,選取一個具有代表性的單跨靜定梁,梁上有集中力、分布力和力偶,經過受力分析和剖析外力與內力的微分關系,完成梁的彎矩圖[8]。至此,解決了彎矩內力問題。但僅僅分析至此顯然是不夠的,教師需要進一步引導學生提出問題、相互討論,啟發學生自主探究。如,彎矩圖反映了哪些信息,結構分析中如何發揮彎矩圖的作用;如果是鋼筋混凝土結構梁,通過彎矩圖能夠解決工程結構中的哪些問題等。通過問題探究,學生逐步認識到,彎矩圖可以有效判定荷載作用下梁的受拉和受壓區域;對于鋼筋混凝土梁,需要在受拉區、受壓區域配置一定的鋼筋,形成鋼筋混凝土結構,因此彎矩圖反映的信息可以成為結構設計中配置鋼筋的合理依據。學生感受到結構力學是結構分析與設計不可或缺的工具,能夠解決工程中實實在在的問題,學以致用,學有所用;同時意識到如果結構力學分析工程結構出現失誤,有可能帶來無法彌補的后果,給人民群眾生命財產造成嚴重損失,學好結構力學就是責任和擔當。至于鋼筋混凝土結構梁如何配置鋼筋,配置多少鋼筋,將是后續的“鋼筋混凝土結構設計原理”要學習的重點內容,也為學習相關專業知識點燃了“火種”。

2.3評價階段

實施教學后,學生及時拓展思維和反饋教學效果。學生根據本章節所學的微分關系和疊加原理等知識內容,分析、解決單跨靜定梁結構的力學問題,達到舉一反三、活學活用;進一步思索所學的單跨靜定梁與多跨靜定梁、靜定剛架之間存在哪些聯系,為后續學習做準備。同時,學生積極反饋線上和線下教學情況,提出意見和建議。為了及時掌握學生學習情況,教師在教學完成后進行問卷調查:①你對本節講授的教學內容是否感興趣?選項設置為“感興趣、一般和沒興趣”;②你認為小組合作與課堂互動是否有必要參與?選項設置為“有必要、沒有必要和隨便”;③你能否將本節所學內容應用于分析實際工程結構力學問題?選項設置為“可以、一般和不能”。通過學生問卷調查反饋,針對第一個問題,有93.2%的同學表示采用線上線下混合式教授的本節教學內容感興趣;針對第二個問題,91.4%的同學認為小組合作與課堂互動是“有必要”的;針對第三個問題,有87.9%的同學選擇“可以”,僅有12.1%的同學選擇了“一般”選項。教師積極收集學生反饋的教學意見和建議,分析學情和教學成效,進行總結與反思,調整和優化后續的教學方案,提升課程教學效果,進一步促進教學改革和創新。

課程教學完成后,為了及時掌握學生學習效果,達到以考促學,以考促教的目的,結構力學課程教學組對學生進行了期末閉卷考試。以2020級土木工程專業教學班級58位同學為例,卷面考核成績分布為:90分以上7人,80―89分25人,70―79分19人,60―69分5人,不及格2人,基本符合正態分布。從考核內容來看,概念理解類得分達到92.6%,基礎應用類為86.1%,綜合分析類為80.5%。依據近幾年學生的結構力學課程綜合考核成績反饋,學生對力學概念的理解、力學基礎知識的掌握和力學知識的綜合應用等都有大幅度提升,教學取得非常好的效果。

3結語

以學生為主體的結構力學課程線上線下混合式教學,將“互聯網+”線上教學和線下課堂相結合,引入實際工程結構案例,將課程思政元素融入教學,激發學生主體效能;注重學生為主體,教師為主導,引導和啟發學生主動學習和自主探究,開展課堂大討論,形成了學生與學生之間、教師與學生之間良好的互動,增強了學生綜合應用結構力學知識解決工程結構問題的能力和創新思維。教學過程中,學生反饋教學效果非常好,學習效率高,概念理解清晰,在探究結構力學問題的過程中獲得了解決問題的方法,感受到學以致用,學有所用,有滿滿的獲得感。同時,以學生為主體的線上線下混合式教學探索將進一步促進結構力學核心課程和混合式“金課”的建設。

基金項目:成都理工大學骨干教師項目(2019JX05)、成都理工大學人才培養質量和教學改革項目(JG2130140)。

參考文獻

[1]田振國,宋曉燕,張天杰.線上線下結合的教學模式探索[J].華北水利水電大學學報(社會科學版),2019,35(3):39-42.

[3]王留芳,曲凌.混合式工程實踐的教學重構[J].中國大學教學,2019(5):24-28.

[4]王達詮,陳朝暉.面向工程教育認證的結構力學課程混合式教學設計[J].高等建筑教育,2020,29(1):110-118.

[5]成尚榮.立德樹人與教師發展的新境界[J].西北師大學報(社會科學版),2020,57(6):110-116.

[6]Jiang Yanling & Xu Tong.Learning Pyramid Theory in the Application and Practice of Flipped Classroom[J].China Educational Technology,2014(7):133-138.

[7]吳艾輝,朱仲良,黃道鳳.從“教師教”到“學生學”[J].力學與實踐, 2019,41(5):597-600.

[8]李廉琨.結構力學[M].北京:高等教育出版社,2017.