構建有中國特色的藝術學知識體系

夏燕靖

在新時代新征程上,扎根傳統文化挖掘整理中國古典藝術理論資源,進而構建起符合新時代要求的有中國特色的藝術學知識體系,可謂有著重大的現實意義。黨的二十大報告提出,推進文化自信自強、鑄就社會主義文化新輝煌。這為新時代藝術學發展指明了前行的方向,特別是通過“加快構建中國特色哲學社會科學學科體系、學術體系、話語體系”的戰略部署來加以實踐,形成有中國式現代化的藝術學自主知識體系。自然,構建這樣的知識體系,亟須扎根傳統文化,從中汲取源頭活水,通過對古典藝術理論的整理和闡釋,尋找可依托的富有傳統文化特性的藝術學知識體系,彰顯其中國特色、中國風格和中國氣派。簡言之,構建有中國特色的藝術學知識體系,要明確落實在三個認識問題上,即確立有中國特色的藝術學的基點是什么?為什么要構建有中國特色的藝術學知識體系?如何落實與推動?

中國特色藝術學的基點是什么

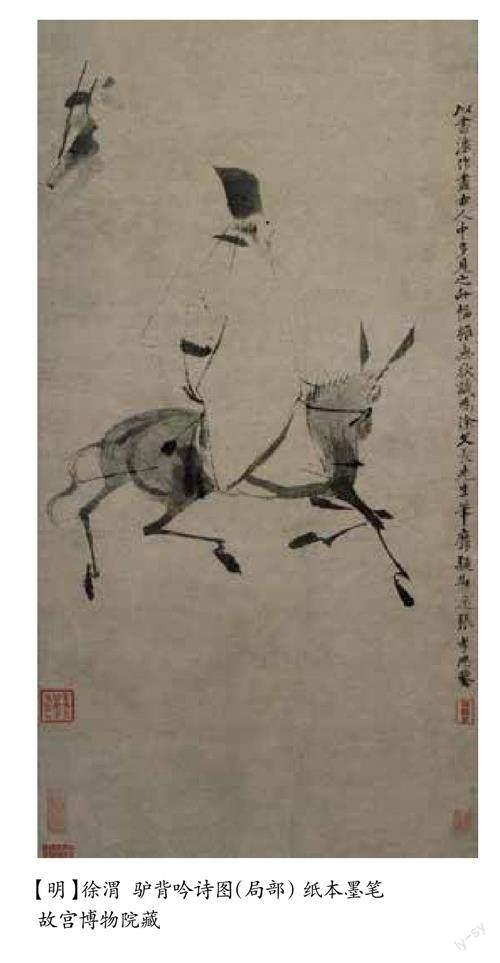

傳統文化,就是中國特色藝術學的基點。習近平總書記在文藝工作座談會上的講話中強調:“文藝創作不僅要有當代生活的底蘊,而且要有文化傳統的血脈。‘求木之長者,必固其根本;欲流之遠者,必浚其泉源。中華優秀傳統文化是中華民族的精神命脈,是涵養社會主義核心價值觀的重要源泉,也是我們在世界文化激蕩中站穩腳跟的堅實根基。”質言之,在一定程度上,傳統文化乃是孕育有中國特色藝術學的歷史土壤。挖掘、整理和闡釋傳統文化內核,抑或是古典藝術理論,就成為梳理有中國特色的藝術學知識體系的關鍵,將其匯聚成一張體系脈絡完整而富有實踐特性的“知網”,總結出傳統藝術觀,進而提取出符合新時代藝術學建設與發展的重要主題。諸如,“樂教”“詩教”及“文以明道”等肩負著社會功能的文藝品格,這些文藝品格的闡釋之理,均促進并充實著傳統文化借助藝術學的布道,得以流傳有序,生生不息。以美術理論為例,從孔子開始就指出了繪畫的政教功能,存“善惡之狀”,起“興廢之誡”。唐代張彥遠更是總結了繪畫所具有的“成教化,助人倫,窮神變,測幽微,與六籍同功,四時并運”的重要意義。時至今日,繪畫的政教功能絲毫未有消解,當代一系列國家重大歷史題材美術創作工程作品,都極好地演繹了這一功能,其作品或記錄了中國共產黨人篳路藍縷、不忘初心、牢記使命的革命斗爭歷史,或表現新時代人民美好的幸福生活,或謳歌人民領袖、革命英雄、勞動模范……所有這些都立足于中國特色藝術學的基點,是悠久深厚的中華優秀傳統文化孕育的結晶。故而,我們惟有扎根于此,深入挖掘其原生動力,才能將中國特色藝術學的根基筑牢。

為什么要構建有中國特色的

藝術學知識體系

為新時代藝術學謀劃新發展,是整個藝術事業發展的迫切要求,其面向有二:一是面向中國文化體系本身,即當代藝術在不斷的實踐與發展中,亟須與自身發展相適應的知識體系,需要建立結構嚴謹而有闡釋力的理論話語,尤其需要在世界上能夠發出響亮的中國聲音,共同譜寫人類命運共同體的華章;二是新時代更需要建設有中國特色、中國風格和中國氣派的藝術學知識體系,這正是其發展的必然趨勢。與過去相比,新時代藝術從創作者到欣賞者,再到創作題材、風格表現等已然發生了根本性的改變。以美術創作為例,古代繪畫作品多是為宮廷、貴族及官僚階層服務的,而如今的美術創作是“以人民為中心”,創作人民群眾喜聞樂見的各類主題,注重從群眾中來、到群眾中去,美術創作題材要表現人民、謳歌人民、反映時代。如此說來,古代美術理論體系、評價體系已經不能適應新時代美術發展的需要,必然面臨著與時俱進的重新解讀與當代闡釋意義的轉換,這是藝術學發展的必然規律,也是歷史發展的必然趨勢,惟有如此,才能使中國藝術學及藝術創作和藝術實踐的各項事業發展保持旺盛的生命力。

如何構建有中國特色的

藝術學知識體系

提及落實與推動,這就涉及到方法論的問題。藝術學的發展不能脫離其植根的傳統文化土壤,不同的文化產生不同的意識觀念,研究方法自然也就帶有各自顯著的特征。在新時代背景下,講好藝術領域的“中國故事”,不僅是在傳統文化中講好“中國故事”,更應在中國式現代化發展進程中面向世界講好“中國故事”,其路徑又可以擬出兩條:其一,立足于本民族的特色,尋找藝術學古往今來的發展脈絡,秉持整體化的文明思維與歷史意識,以“大文藝論”觀念為依托,重新審視并認識古典藝術理論置于文史哲藝四位一體中的應有方位,回到歷史原境,立足文化根脈,揭示積淀在傳統文化中的藝術學觀念;其二,立足于新時代“文運同國運相牽,文脈同國脈相連”的思想認識,將藝術學研究與藝術實踐緊密結合,讓藝術創作抵達時代前沿,讓主旋律的中國故事如春風化雨,潤物無聲般地融合進創作主題。具體言之,思考當今美術作品如何更加生動地反映新時代、新生活,將成為當代美術理論和美術創作者的使命擔當。也正是在這層意義上的理解提升,才能說中國藝術學既是歷史的,也是當代的,其理論積淀代表著傳統文化最深層的精神追求,可謂是民族文化的精神標識。

事實上,中國古典藝術理論借助傳統文化研究,在長期的歷史發展進程中已經積累了一套獨特的概念和范疇,并在此基礎上形成了富有民族文化思維特色的理論和方法論體系。比如“興”的感物狀態,在“托事于物”的修辭手段發展中,移植到了“有感之辭”的某種心理感悟中。甚至《文心雕龍·物色》直接將“興”看作心與物之間吐納情感的往復感發,《詩品序》將“興”作為三義之首,作為心物相觸產生起情的審美情感。又衍生出“外感于物,內動于情”(賈島《二南密旨》)、“情與物均職之”(徐渭《月山詩稿序》)、“未作畫之前,全在養興”(王昱《東莊論畫》)等,表達藝術創作時美感和美感勃發的心理狀態與審美活動的藝術理論。

當然,構建有中國特色的藝術學,應當有諸多此類的認識論概念做支撐,除上述列舉“興”物論之外,還有“品”“悟”“觀”等諸多文藝理論認識論的闡釋可以相佐。如尋找“文”與“道”一脈來認識傳統文化中關涉文藝性質及功能的問題,形成有多種說法:其一,是劉勰所論審美感知性的“道之文”觀點,認為“道”是自然規律,是文的內在,“文”則是道的精神具體表征,二者相互依存、相互加持(顧明棟:《鏡中燈——論中西藝術表征的摹仿再現與抒情表現》,《學術月刊》2023年第4期);其二,是周敦頤一派觀點,認為文藝是傳播儒家“道”之手段和工具,其“文以載道”便是典型的認識論;其三,是章學誠“文衷于道”論,從“六經皆史”出發,揭示道與眾家的關系,進而將道義歷史化、大眾化,甚而現實化,更加貼近社會人生的意義理解。僅摘列幾類傳統文化構成的認識論脈絡,均明晰出傳承傳統文化中的發展面貌,從而獲得新認識的生成,以適應時代需要的知識體系。可以說,構建有中國特色的藝術學知識體系其重點正在于此,即通過挖掘整理數千年來蘊藏在獨特文藝活動之中的理論內涵,充實并完善這一知識體系,使古今之間既一脈相承又與時俱進,凸顯出“中國立場”和“中國話語”。

此外,還要正確對待中國文化和西方文化的認識方式。既要承認中西方學術話語的差異性,也要認識到不論是中國的、還是西方的學術話語,皆屬于增進人類命運共同體的共識。依此,又可以強調以學術話語講好“中國故事”,這是中華文化走出去的重要保障及彰顯中國話語體系的基本維度。因此,“在當代中國,一個重要理論任務就是正本清源,廓清價值觀上的迷霧。”(趙士發:《構建當代中國話語體系要避免的幾個誤區》,《青年記者》2016年第33期)由之,具體到如何構建有中國特色藝術學知識體系,有一個準則是一定要遵守的,即在堅持當代眼光的同時,要站穩中國立場。也只有站穩了“中國立場”,才能穩固有中國特色藝術學的話語立場和闡釋地位,保持文化的自覺和自信,這是十分明確的辯證唯物主義認識論。

綜上所述,在新時代構建有中國特色藝術學知識體系有著極大的必要性、可行性和有效性。首先,所謂的“必要性”,在于新時代需要建設有中國特色、中國風格和中國氣派的藝術學知識體系,這是適應全球化世界格局變化的必然發展趨勢;其次,是“可行性”,這一點主要基于中國千百年來積累下來的不計其數的藝術創作與藝術學理論,其中蘊含著的豐富的古典藝術思想為構建中國藝術學知識體系提供了豐厚的養料,同時對于藝術學研究產生極大的指導意義,關鍵就在于中國傳統文化自古有之,即采用中國人的文化智慧和研究思想來解釋中國傳統文藝觀,自然有著重要的啟示,尤其是特有的感知方式,如“觀物取象”的敘事方式,這是中國藝術話語體系的特色與標志;最后,落腳點在于“有效性”,即如何能夠在多元的學術研究語境下堅持中國特色、提升民族自信自強,突破我國近代社會以來中西古今之間定位的種種困境,歸根結底要遵循的準則是,惟有兼顧構建有中國特色藝術學體系,并積極融入國際學術對話的雙重任務之中,才能更好地推進中國藝術學的建設,讓中國藝術學走向世界。

(作者系上海交通大學人文社會科學學院特聘教授)