大學生足球比賽魯莽犯規行為與親社會傾向的相關性研究

焦巍 歸淑英 張佳駿 趙翀*

(1.上海健康醫學院 上海 201100;2.上海市七寶中學 上海 201101;3.上海健康醫學院健康服務與管理學院 上海 201100)

足球運動是大學生最喜愛的體育項目之一,作為一項能夠培養團隊精神的體育運動,足球項目能夠提高大學生的合作能力,對我國體育事業的發展和社會和諧相處有著積極的促進作用。隨著大學生身體素質和足球水平的提升,大學生足球比賽對抗程度日趨激烈。比賽中,大學生足球運動員受道德和情緒的影響,產生的犯規行為逐漸增多。大學生所在年齡段正介于青少年與成年之間,處在個性基本完善及定型的時期,生理和心理發育尚未完全成熟,他們的行為常常受到激烈的情緒支配和影響,遇到挫折時往往反應特別敏感、強烈,也容易產生攻擊行為[1]。研究表明,足球比賽隊伍中少數隊員比其他隊員更容易被激怒,他們更容易出現攻擊行動。有的隊員幾乎每次聯賽都“吃”牌子[2]。親社會行為與攻擊行為是人的心理素質在社會適應層面的行為表現,反映了人心理與行為的關系,心理素質越高,則親社會行為越多;心理素質越低,則攻擊行為越多[3]。

該文對2022 年上海市大學生足球聯賽(因特殊原因影響,延期于2023年1月完成所有比賽)男子組比賽中的魯莽犯規行為,以親社會傾向的視角進行分析,找出大學生足球比賽中魯莽犯規行為的特點與規律,為大學生足球運動員的心理建設與培養提供參考依據。

根據《足球競賽規則》(2021 版)中的定義可知,魯莽是指隊員的行為沒有顧及可能對對方造成的危險或后果。這種情況下必須對隊員予以警告[4],即出示黃牌。

1 研究對象與研究方法

1.1 研究對象

以2022年上海市大學生足球聯賽男子組所有大學生男性足球運動員為對象,對所有比賽(不含棄權場次)中因魯莽犯規被判罰黃牌警告的情況進行統計。

1.2 研究方法

1.2.1 文獻統計

通過收集所有比賽場次(不含棄權場次)裁判員的比賽報告,對比賽中運動員因魯莽犯規被判罰黃牌警告的情況進行統計。

1.2.2 問卷調查法

根據美國心理學家Carlo編制、寇彧等人于2007年修訂的《青少年親社會傾向量表》編制《大學生親社會行為調查問卷》。問卷內容包含就讀學校、生源地、父母學歷、組織經驗、親社會傾向等調查內容。通過問卷星發放問卷,問卷總數為220份,回收問卷184份,回收率為83.63%,有效問卷184份,有效率為100%,回收率和有效率均符合要求。

1.2.3 數理統計法

使用SPSS 22.0 軟件系統進行數據分析,對數據進行常規性描述及表格回執,為該研究提供數據支持。

2 大學生足球比賽魯莽犯規行為與親社會傾向的相關性分析

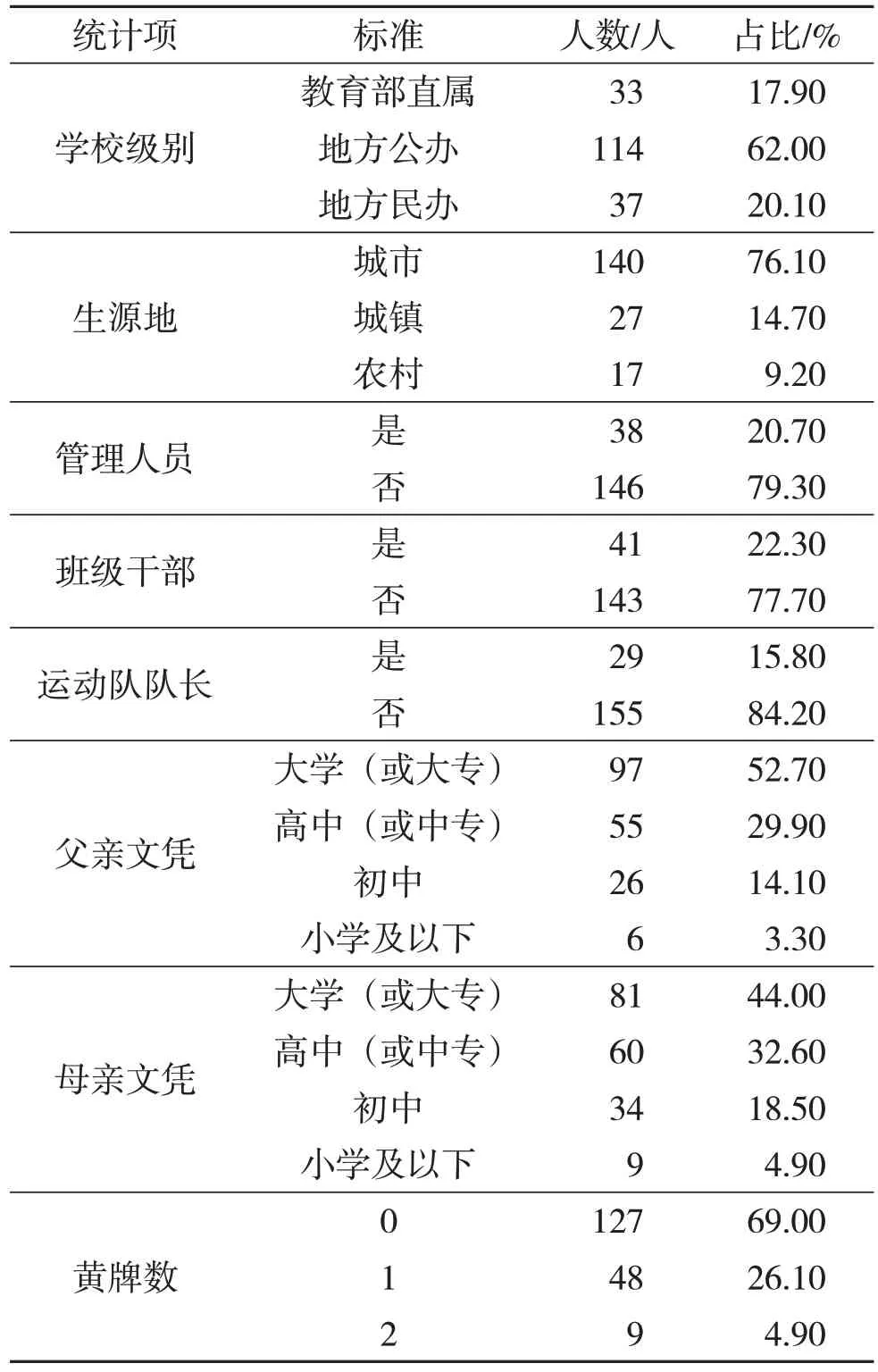

2.1 樣本背景資料分析

《大學生親社會行為調查問卷》共兩部分,第一部分為樣本背景的人口學調查,第二部分為《青少年親社會傾向量表》,共有6個維度26道題。通過表1可以看出,有效問卷中,184 名大學生男性足球運動員大多數就讀公辦高校,城市生源較多,父母學歷在大專以上的接近半數,大學期間有組織管理經驗的占比較低,單從學習能力和家庭所處社會經濟地位來看,都處于社會中上層,因此,大多數學生運動員在比賽中能較好地約束自身行為,但仍然有近三成的學生運動員在比賽中存在魯莽犯規的行為。

表1 研究對象基本情況

2.2 樣本背景、親社會傾向與魯莽犯規行為的相關性分析

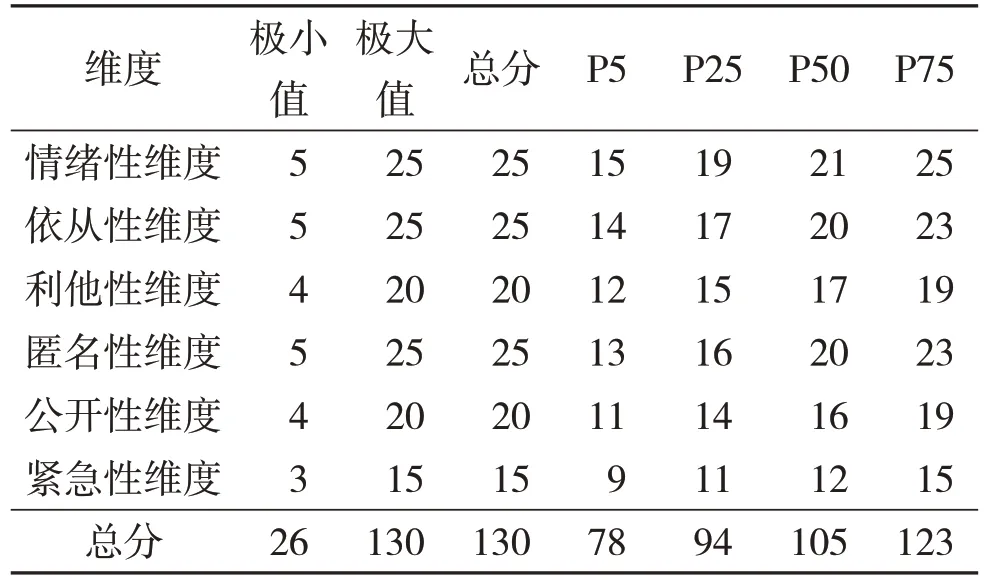

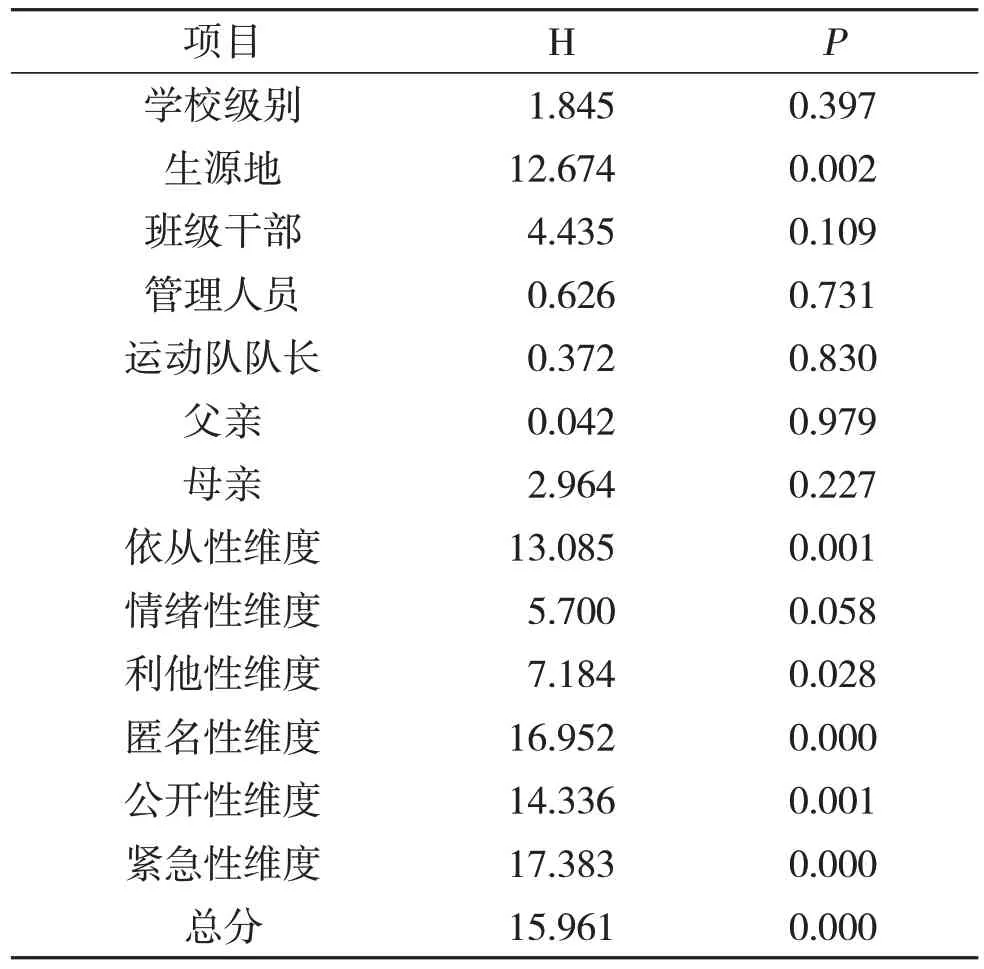

通過《青少年親社會傾向量表》中的情緒性維度、依從性維度、利他性維度、匿名性維度、公開性維度、緊急性維度的統計數據(見表2),結合人口學調查數據,對樣本進行卡方檢驗及Spearman 迭相關檢驗,可知黃牌數與大學生生源地、親社會傾向問卷總分有顯著相關,即大學生生源地越偏向落后,其獲得的黃牌數會越多;大學生親社會傾向越低,其獲得的黃牌數會越多(見表3、表4)。在問卷的各個維度中,依從性、匿名性、公開性以及緊急性維度的相關性更顯著,可見大學生的助人及憐憫情結越深,其黃牌數會越少。總的來說,生源地來自城市、城鎮,且父母學歷較高的大學生,其親社會傾向得分也較高,比賽中因魯莽犯規行為得到黃牌警告的概率較小。

表2 親社會傾向量表各維度得分及總分(n=184)

表3 黃牌數與研究因素/自變量的卡方檢驗(n=184)

表4 黃牌數與研究因素/自變量的秩相關(n=184)

以是否得黃牌為樣本建立邏輯回歸模型,可得出親社會傾向得分(OR=1.212,95%CI:1.076-1.365)相對于大學生的生源地因素(OR=0.332,95%CI:0.145-0.76),對得黃牌的影響更大(見表5)。在親社會傾向的各維度中,依從性維度,匿名性維度以及緊急性維度對得黃牌與否的影響程度相近,說明大學生本身的親社會傾向程度對得黃牌與否的影響更加明顯。

表5 黃牌的獲得與各因素的邏輯逐步回歸分析(n=184)

3 研究結論

3.1 家庭教育影響大學生的親社會性和賽場行為

親社會行為的產生主要集中在個體的感知、情感因素與社會性刺激的外部環境因素[5]。家庭是個體成長的一個重要因素,父母的教養方式會對大學生親社會行為產生顯著影響[6],其直接影響個體的性格塑造和行為表現,注重關愛、尊重、平等、民主的家庭是親社會性培養的基礎。文化程度較高的家庭在教育方式、家庭氛圍、教育經驗等多方面要優于文化程度較低的家庭,這些影響隨著年齡的增長越發顯著,而且從生物學角度證明,雄性激素與侵犯行為有關,因此,幾乎所有社會中男性都要比女性更具有攻擊性[7]。

因此,不能只關注大學生的學習情況,對道德品質、綜合素質、與人為善等方面也要加強教育,不能或放任自流、或一味寵溺、或責罵呵斥,甚至體罰,缺少引導、疏解、循循善誘。這會影響大學生的心理健康,在外部環境的激烈刺激下(例如比賽中的緊張、對抗的氣氛中)造成強烈的心理波動,從而引發反社會行為(攻擊性的魯莽犯規),并且難以融入社會,遇到不公正的待遇或挫折時,容易產生自卑、報復等行為,尤其在男性群體中,家庭環境、共情和親社會行為相關顯著[8]。

3.2 社會環境影響大學生的親社會性和賽場行為

人類賴以生存的社會文化環境在個體社會化過程中發揮著重要作用[9],良好的社會環境有利于大學生親社會行為的培養和發展。個體通過對社會環境的觀察、群體之間的相互作用、行為示例的模仿,形成對社會價值的認知,從而影響自我的行為。良好的外部社會環境能夠促進道德觀念的建立,對學習、事業、他人的尊重;惡劣的外部社會環境會使得個體產生心理和生理的偏差、情緒和精神上的錯誤認知,從而導致親社會意識的淡化,影響個體行為。競技比賽中,勝利與失敗并存,在追求勝利的過程中,不同個體會展現不同的方式,有高尚的,也有低劣的,大學生足球運動員如果沒有良好的心理、道德水平,就容易在運動場上受到外部的刺激,從而失去對本體行為的控制,這需要長期的自我修養過程。

4 建議

4.1 建立良好的家庭教育氛圍

專制型、寵溺型、放任型的家庭教育,會影響大學生心理的健康成長,家庭教育應當重視關愛、尊重、平等、民主,這需要家長了解孩子的所思所想,同時不斷改進自身的教育理念,建立與孩子之間的共同認知,通過共情、轉移、疏導、講解的方式提高孩子的自尊感受,良好的家庭氛圍和自尊感受能夠使大學生更容易將家長的道德和規則的認同進行內化,從而形成自我的道德認知和行為準則,提升大學生的親社會傾向,促進其親社會行為的養成。

4.2 建立良好的社會教育環境

體育道德強度對體育參與者在比賽中的心理和行為具有重要影響[10],社會要樹立正確的價值觀,創造良好的道德環境。大學本身屬于社會教育組織,在大學教育、校園氛圍中,要幫助學生樹立正確的人生觀、社會觀、價值觀,通過實踐學習培養學生良好的道德品質,并樹立學習模范,通過教師言傳身教、生生互學等方式奠定大學生良好的心理基礎。良好的校園體育比賽氛圍也能夠同化大學生對公平、公正的社會價值的認知,明確自身行為對他人的影響,在提升親社會傾向的同時,更好地控制個人情緒。建立良好的大學體育學習、訓練的環境,優秀的體育教師或教練員不僅有著較高的自身道德修養和運動技能,能夠成為大學生的偶像,同時在教學、訓練過程中還能夠引導學生學會如何控制自身情緒,提高心理素質,培養大學生尊重同伴、尊重對手、尊重比賽的意識,進而預防賽場攻擊行為的發生。