藏族Ⅲ期食管癌患者行開胸食管癌根治術的3年預后分析及預后影響因素調查*

降初拉爾布 肖航宇 徐孟 張曜 樊謙 張怡 龔洪平

(甘孜藏族自治州人民醫院 1.普胸外科;2.胃腸外科,四川 康定 626000)

食管癌是常見消化道惡性腫瘤,好發于40歲以上人群,隨病情進展,患者常出現進行性吞咽梗阻及胸骨后疼痛、悶脹等癥狀[1]。流行病學調查顯示,藏族居民食管癌發病率較高,其原因與藏族居民喜飲青稞酒、腌制食品攝入較多、喜食干牛肉(普遍霉菌超標)、缺乏新鮮水果蔬菜攝入有關,加之藏族居民聚居地區食管癌早期預防、篩查意識薄弱,均致使多數患者確診時已達中晚期[2]。對于Ⅲ期食管癌患者而言,積極開展開胸食管癌根治術有助于延長患者生存時間,但其5年生存率僅為9%~35%,總體療效不甚理想[3]。因此,進一步明確藏族Ⅲ期食管癌患者預后特點及其影響因素,對于指導治療決策制定、改善患者生存質量至關重要。此次研究以3年生存率為觀察指標,就患者預后及影響因素進行了分析,望為臨床預后評估及治療決策提供參考,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 研究對象 整理我院2016年3月—2019年3月收治的90例藏族Ⅲ期食管癌患者臨床資料,開展回顧性分析。納入標準:①符合開胸食管癌根治術治療指征,于我院接受食管癌根治術治療[4]。②術后病理組織學檢查明確Ⅲ期(T3N1~3和T4aN0~3)食管癌診斷。③藏族居民,年齡≥18歲。④術后隨訪時間≥3年且臨床資料及隨訪資料完整。排除標準:①既往有胸腹部手術史。②合并腫瘤明顯侵犯或多處轉移。③合并其他類型惡性腫瘤。④合并嚴重基礎疾病。⑤隨訪期間因非腫瘤原因死亡。本研究已征得我院醫學倫理批準,并于隨訪時獲取患者知情同意。

1.2 手術方案 患者均接受開胸食管癌根治術治療,手術均由同組醫師完成。常規術前準備,行全麻,患者取左側90°側臥位,自右胸前外側第4肋作一長約15~20 cm切口入路。觀察胸腔內狀態及腫瘤侵犯情況,游離胸段食管并行淋巴結清掃。若未見腫瘤明顯侵犯,則使用超聲刀打開縱膈胸膜,以上下胸廓入口、食管裂孔為界分離食管,并完成肺韌帶旁、食管旁、隆突下淋巴結清掃,而后暴露雙側喉返神經并對周圍淋巴結予以清掃。將患者體位變換為平臥位,于腹部作一大約15~20 cm切口,對腹腔粘連及腹水狀態進行探查,游離腹腔段食管并清掃周圍淋巴結,行胃部游離及管狀胃制作。于頸部胸骨上兩橫指處做長約8~10 cm弧形切口,行頸部食管-胃吻合手術。留置胸腔引流管,經鼻留置胃腸減壓管、十二指腸營養管,縫合切口,結束手術。術后常規行鎮痛、胃腸減壓、補液等處理,視情況拔除引流管、減壓管及營養管。

1.3 分析方法 整理患者3年期間隨訪情況。患者首次出院后1個月隨訪1次,此后每3個月隨訪1次,1年后每6個月隨訪1次,記錄患者術后3年生存情況及無病生存情況。隨訪期間經胸腹部CT、食管造影、全身骨掃描和(或)MRI檢查可明確復發,病情進展定義為隨訪期間發生局部復發和(或)遠處轉移。按照患者3年隨訪結局,將無病生存者納入預后良好組,將死亡或病情進展者納入預后不良組。對比預后良好組、預后不良組基線資料,包括年齡、病變部位、腫瘤直徑、TNM分期、術后輔助治療等,將單因素分析中存在統計學差異的因素納入Logistic多因素回歸分析,總結影響患者3年預后的相關因素。

1.4 統計學分析 采用SPSS 18.0軟件進行統計學分析,計數資料以[n(%)]表示,并采用χ2檢驗,生存分析采用Kalpan-Meier曲線,對影響藏族Ⅲ期食管癌患者開胸食管癌根治術后3年預后的危險因素進行Logistic多因素回歸分析,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 基線資料 90例患者中,男性68例,女性22例,年齡39~81歲,平均(67.19±8.42)歲,病變直徑2~14 cm,平均(5.02±0.79)cm。

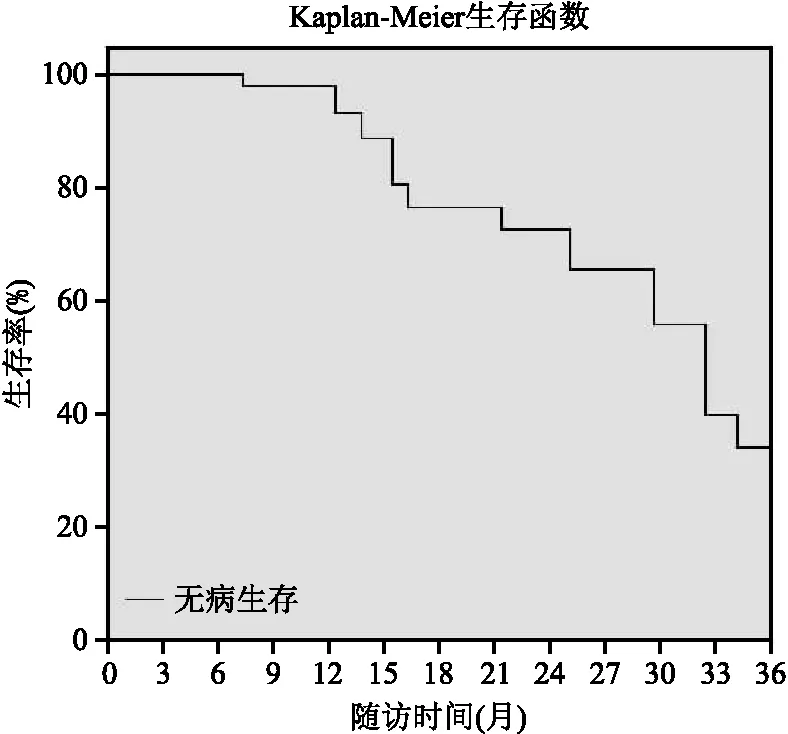

2.2 預后特點 90例患者中,35例術后3年無病生存,55例預后不良,其中局部復發23例,遠處轉移21例,死亡11例。見圖1。

圖1 90例藏族Ⅲ期食管癌患者開胸食管癌根治術后無病生存曲線

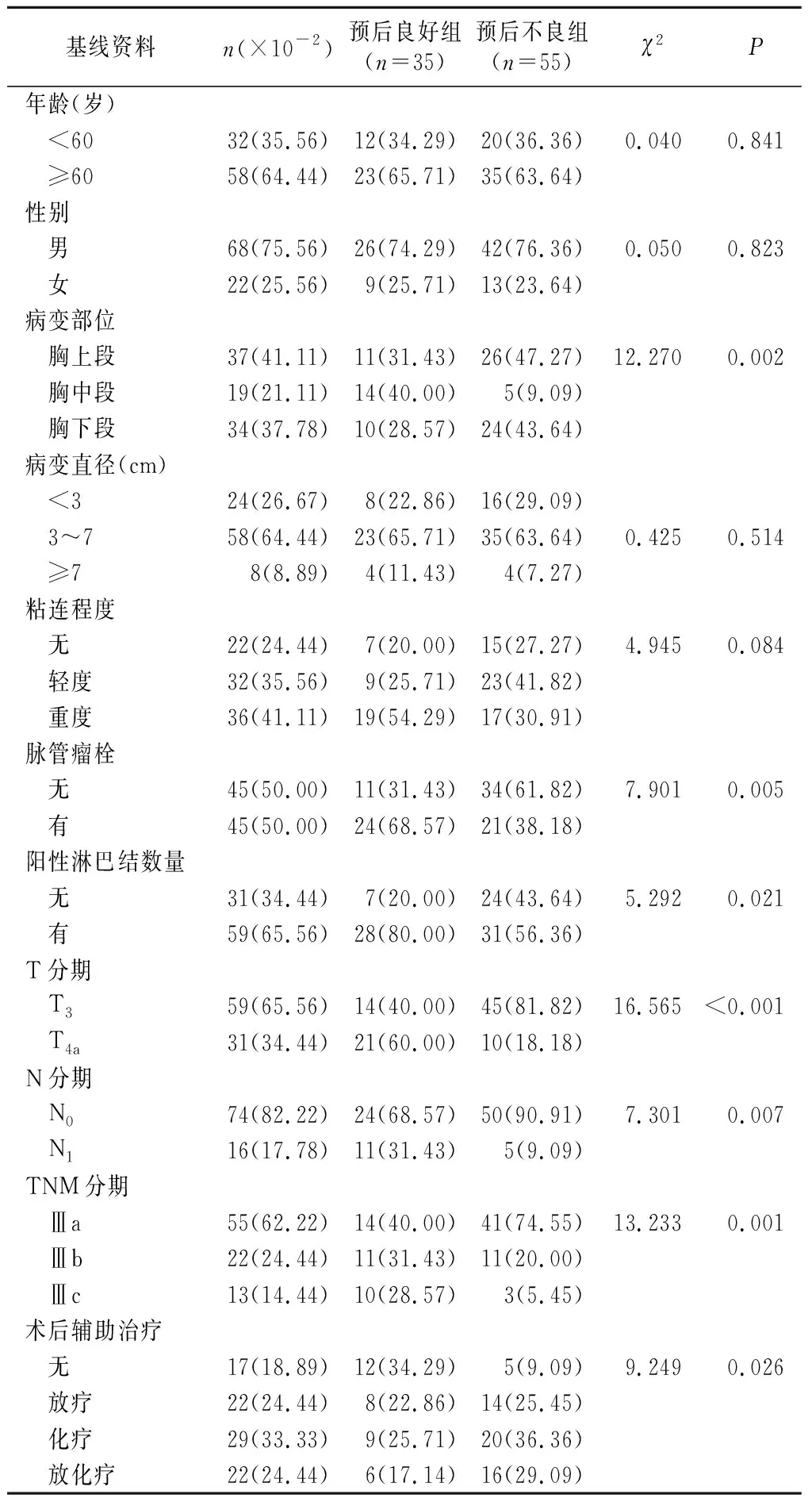

2.3 單因素分析 預后良好組與預后不良組病變部位、脈管瘤栓存在、陽性淋巴結數量、T分期、N分期、TNM分期及術后輔助治療情況比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 預后良好組與預后不良組基線資料對比[n(×10-2)]

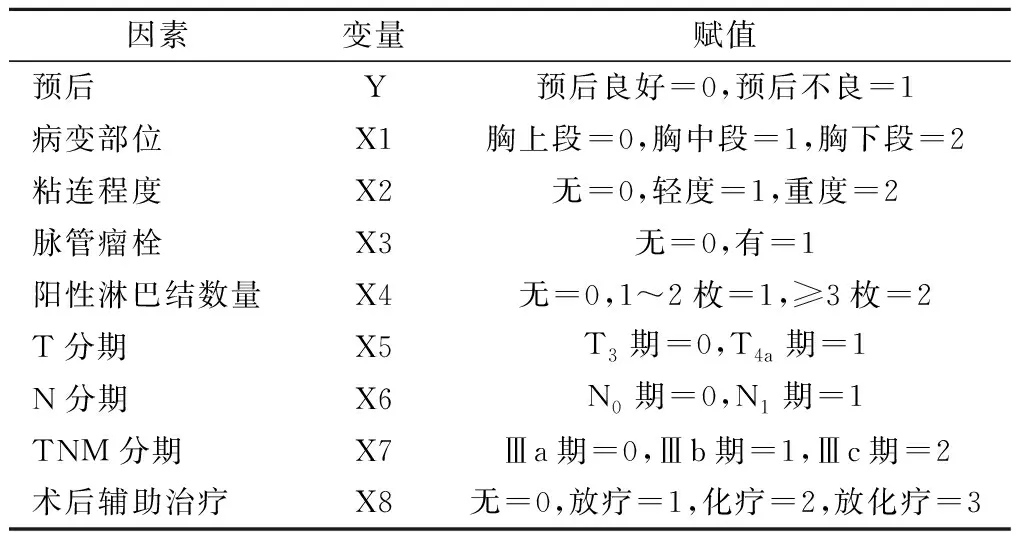

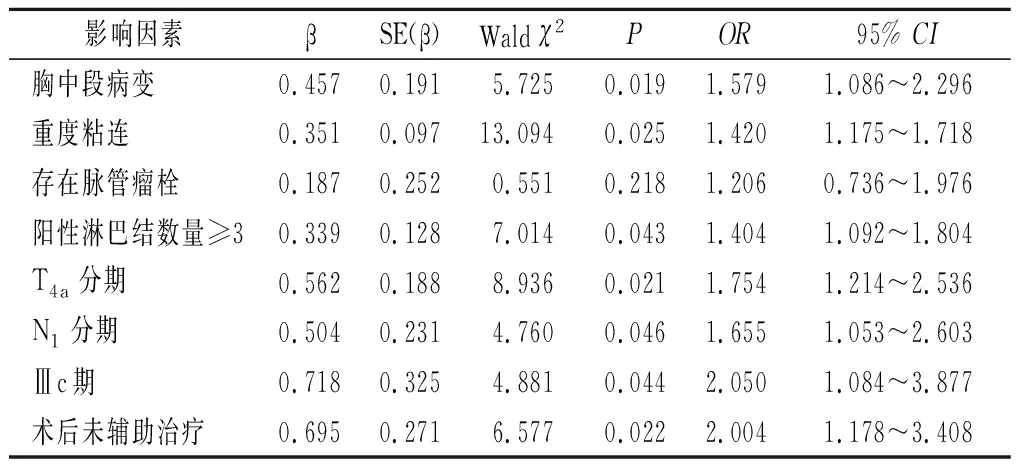

2.4 多因素分析 將單因素分析存在統計學差異的因素納入多因素分析。多因素Logistic回歸分析示,胸中段病變、重度粘連、陽性淋巴結數量≥3、T4a分期、N1分期、Ⅲc期、術后未輔助治療,均為影響影響藏族Ⅲ期食管癌患者開胸食管癌根治術后3年預后的獨立危險因素(P<0.05)。見表2、3。

表2 多因素回歸分析賦值表

表3 影響藏族Ⅲ期食管癌患者開胸食管癌根治術后3年預后的多因素回歸分析結果

3 討論

目前全球每年新發食管癌病例超57萬例,每年因食管癌死亡者高達50.9萬[5]。同時,我國新發食管癌患者約占全球45%以上,且較漢族居民而言,藏族居民的生活、飲食習慣使其擁有更高的食管癌發病風險[6]。鑒于食管癌早期癥狀不明顯且特異性有限,加之居民對食管癌早防早篩的意識不足,多數食管癌患者確診時已達中晚期,雖然部分患者仍具備根治性手術機會,但其術后5年生存率仍普遍不足30%[7]。

影響食管癌患者生存的不利預后因素眾多,全面了解影響藏族Ⅲ期食管癌患者開胸食管癌根治術后3年預后特點及其相關因素,不僅是指導高危患者識別的關鍵環節,也是改良治療策略、延長患者無病生存期的重點所在。此次研究選取90例患者,首先就其3年預后特點進行了分析,結果顯示,患者3年無病生存率僅為38.89%,與既往報道結果一致[8-10]。與此同時,局部復發、遠處轉移是導致患者預后不良的主要原因,其3年總生存率為87.78%,該結果一方面表明開胸食管癌根治術治療藏族Ⅲ期食管癌的效果值得肯定,另一方面也說明,注重局部復發和遠處轉移的預防,是改善患者預后質量的關鍵。

基于3年預后分析結果,此次研究就影響患者預后的相關因素進行了進一步分析。Logistic多因素回歸分析結果顯示,影響患者預后的因素眾多且復雜,例如,胸中段病變者預后不良風險上升1.579倍,其原因考慮與術中上縱膈淋巴結清掃難度較大、常規術式缺乏鎖骨上淋巴結清掃環節有關,且胸中段淋巴結分期普遍偏晚,也是影響患者預后的重要因素[11-13]。本研究結果顯示,T4a分期、N1分期、Ⅲc期食管癌均伴隨著患者術后3年預后不良風險的上升,印證了上述結論。既往研究認為,病灶與周圍組織的粘連并不會影響患者總生存期[14-15],但本研究中,重度粘連者預后不良風險上升1.420倍,說明組織重度粘連雖然對患者總生存期的影響不顯著,但可能與腫瘤病變侵犯程度有關,而更高的侵犯程度與腫瘤復發、轉移風險直接相關[16-18]。此外,大量研究發現,陽性淋巴結數量的增加伴隨著各類惡性腫瘤患者預后質量的下降[19-21]。本研究陽性淋巴結數量≥3者預后不良風險上升1.404倍,在印證上述結論的同時,也說明陽性淋巴結數量的增加不僅表明TNM分期的上升,也與病灶的轉移、浸潤以及復發有關。另外,有研究發現,食管癌的淋巴結轉移可能引發氣道阻塞,局部組織受壓也與多種并發癥的發生有關[22-23]。因此,陽性淋巴結數量的增多也可能與患者生活質量下降有關,值得重視。最后,無論是術后放療、化療還是放化療結合,均有助于消除體內殘留休眠期腫瘤細胞,并清除原瘤床及周圍亞臨床病灶,有助于患者預后質量的提升[24-25]。總體而言,患者自術后輔助治療的生存獲益可能遠高于不良反應所致生活質量下降,故針對符合術后輔助治療條件的患者而言,積極開展放化療具有較高的實際價值。

4 結論

藏族Ⅲ期食管癌患者根治術后3年預后不甚理想,且腫瘤部位、粘連狀態、淋巴結轉移情況、TNM分期、輔助治療均與患者預后有關。建議針對患者危險因素開展術前早期評估,并在重視術后輔助治療的同時適當縮短高危人群隨訪周期,以實現局部復發、轉移的早發現、早干預,從而改善患者生存質量。