稻蟹田與常規稻田蚜蟲發生動態數學模型

邢亞楠 代克濤 劉郁 馬曉慧

摘? 要:為進一步明確麥長管蚜在盤錦地區的發生與環境因子之間的關系,以及在2類稻田的發生危害情況。在系統調查麥長管蚜種群動態的基礎上,利用多元回歸法,得到麥長管蚜與環境因子間的數學模型,以及2類稻田上的發生分布情況。結果表明:盤錦地區2類稻田上發生危害的均為麥長管蚜;麥長管蚜在2類稻田的發生時間動態一致;在水稻穗上部分布比例約為80%,全株蚜量(y)與穗上部蚜量(x)之間的關系,常規田:y=1.25x+2.55,稻蟹田:y=1.19x+1.41;常規田麥長管蚜的發生與當地近7日平均溫度存在顯著的相關性。

關鍵詞:稻蟹田;常規稻田;麥長管蚜;數學模型

基金項目:遼寧省自然科學基金計劃項目(2022-MS-063);遼寧省應用基礎研究計劃(2022JH2/101300161)。

收稿日期:2023-05-23

作者簡介:邢亞楠(1988-),女,碩士,助理研究員,研究方向為水稻病蟲草害綜合防治。

*通訊作者:馬曉慧,女,碩士研究生,副研究員,研究方向為水稻病蟲草害綜合防治。

Dynamic Mathematical Model of Aphid Occurrence in Rice Crab Field and Conventional Rice Field

XING Ya-nan1 , DAI Ke-tao2 , LIU Yu1 , MA Xiao-hui1*

(1 Liaoning Institute of Saline-Alkali Land Utilization, Panjin Liaoning 124010, China;

2 Sinochem Modern Agriculture Holdings, Beijing 100010, China)

Abstract: In order to further elucidate the relationship between Sitobion miscanthi(Takahashi) occurrence and environmental factors in Panjin rice area, and the occurrence of Sitobion miscanthi(Takahashi) in two types of paddy fields. In this study, based on the systematic investigation of the population dynamics of Sitobion miscanthi(Takahashi), the mathematical model of the relationship between Sitobion miscanthi(Takahashi) and environmental factors and the distribution of Sitobion miscanthi(Takahashi) in two types of paddy fields were obtained by using multiple regression method. The results showed that the two types of paddy fields in Panjin area were all affected by Sitobion miscanthi(Takahashi); The occurrence time of Sitobion miscanthi(Takahashi) in the two types of paddy fields was consiste; Sitobion miscanthi(Takahashi) which distributed about 80% in the upper panicle. The relationship between the total plant aphid (y) and the upper panicle aphid(x) was as follows: y=1.25x+2.55 in the conventional field and 1.19x+1.41 in the rice and crab field. There was a significant correlation between the occurrence of aphid in the conventional field and the local average temperature in recent 7 days. This study provided a scientific basis for the prediction of the aphid in rice crab fields and conventional fields in Panjin area.

Key words:Rice and crab field; Conventional field; Sitobion miscanthi(Takahashi); Mathematical model

盤錦地處渤海之濱、屬遼河三角洲中心地帶,屬暖溫帶大陸性半濕潤季風氣候區,四季分明、雨熱同季、溫度適宜、光照充裕,素有“魚米之鄉、河蟹之都”的美譽[1-2]。盤錦水稻種植史上鮮少有蚜蟲為害報道,近些年受全球氣候變暖、極端天氣頻發、種植模式變化的影響,盤錦地區水稻種植中蚜蟲頻發,為害日益加重,對水稻產量和稻米品質產生嚴重損害。稻蟹綜合種養作為一種可持續發展的稻田生態種養模式,在東北頗具典型,遼寧地區稻蟹種養推廣面積達80 000~100 000 hm2[3]。盤錦地區稻蟹種養面積約占遼寧省稻蟹種養面積的65%、并形成了特有的盤山模式“田中稻、水養蟹、埝埂種豆”,實現一水兩用、一地雙收的生態種養模式,為水稻種植業的持續發展開辟了新道路[4]。隨著稻蟹種養技術的不斷進步和革新,圍繞河蟹生長、水肥管理、生態環境的研究較多,尚少有稻蟹共作系統中害蟲研究[5-6]。因此,明確麥長管蚜在盤錦地區稻蟹田與常規田的種群動態,探明其在2類稻田的為害方式和空間分布,對評估稻蟹生態種養模式具有重要的現實意義。

多數農業流行病害的發生與氣候條件息息相關[7-8]。麥長管蚜屬遷飛性害蟲,其在0 ℃等溫線以北不能越冬,氣候條件是影響麥長管蚜的遷入遷出主要因素[9-10]。因此,開展氣象因素與麥長管蚜發生關系的研究是預測預報的關鍵。現階段針對麥長管蚜在農田寄主植物上發生規律、分布格局、抽樣技術及與麥田氣象因子的相關研究較多[11-12]。關于麥長管蚜發生與稻田氣候因素之間的相關性、不同類型稻田植株上的數量動態和分布研究鮮見報道。因此,探明麥長管蚜在盤錦稻區發生情況及同氣候因素之間的關系,預測蚜蟲發生的適宜條件、對提高預報防治具有重要的現實意義。

1? 材料與方法

1.1? 試驗材料

水稻材料來自遼寧省鹽堿地利用研究所,品種為鹽粳456。試驗河蟹品種來自盤山縣河蟹研究所選育的中華絨螯蟹。

1.2? 試驗地概況

遼寧省鹽堿地利用研究所試驗基地,地處遼寧省盤錦市大洼區小劉家村,北緯40°39′~41°27′東經121°25′~122°31′。屬溫帶季風氣候,年平均氣溫10.4 ℃,年平均降水量475.6 mm,年平均日照數2 981.6 h。

水稻于2022年4月23日播種,2022年5月24日移栽,10月15日收割。稻蟹田河蟹投入時間為6月5日,投放密度為200只/667 m2,不投入蟹料,10月15日收獲。于稻田鏇地時,一次性施入中科虹穩定性復合肥,全年僅于5月10日施入丁草胺和惡草靈封閉除草,之后不施用任何化肥農藥。常規田種植過程中化肥農藥使用同田間正常管理一樣。

1.3? 田間蚜蟲調查

于2022年水稻插秧后開始調查,前期每間隔10 d調查一次,直至始見蚜蟲后,改為每間隔7 d調查一次,共調查10次,如遇到雨天提前或延后。采用“Z”字型調查,每樣點用白瓷盆盆拍10下,每盆拍1穴稻株,分別統計水稻穗部和莖稈部蚜蟲數量。

1.4? 根據試驗地氣象因素建立數學模型

借助2022年水稻種植期間遼寧省鹽堿地利用研究所小型氣象儀檢測的數據,包括近7日最高溫度(x1)、近7日最低溫度(x2)、近7日平均溫度(x3)、近7日平均濕度(x4),近7日累計降雨量(x5),近7日瞬時最大風速(x6),結合田間統計所得的蚜蟲數量,對上述氣象因素(xi)和近7日麥長管蚜發生數量(y)進行多元回歸分析,y=a1x1+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5+a6x6,得出稻田麥長管蚜發生量與氣象因素之間的回歸方程[13]。

1.5? 麥長管蚜在水稻植株上的分布比例

在水稻麥長管蚜發生數量動態調查中,分別統計水稻穗部和莖稈部麥長管蚜的發生量,計算得出穗部蚜蟲發生量占整株蚜量的比例,并進行相關分析,獲得回歸方程。

1.6? 數據統計分析

利用Excel統計各時段調查蟲量,做出水稻蚜蟲種群發生動態圖。試驗原始數據經SPSS 17.0軟件處理。

2? 結果與分析

2.1? 兩類稻田水稻蚜蟲種類與發生動態

將各次調查采集到的蚜蟲帶回室內鏡檢,經形態學鑒定,盤錦稻區稻蟹田和常規田水稻蚜蟲種類均為麥長管蚜(荻草谷網蚜Sitobion miscanthi (Takahashi))。

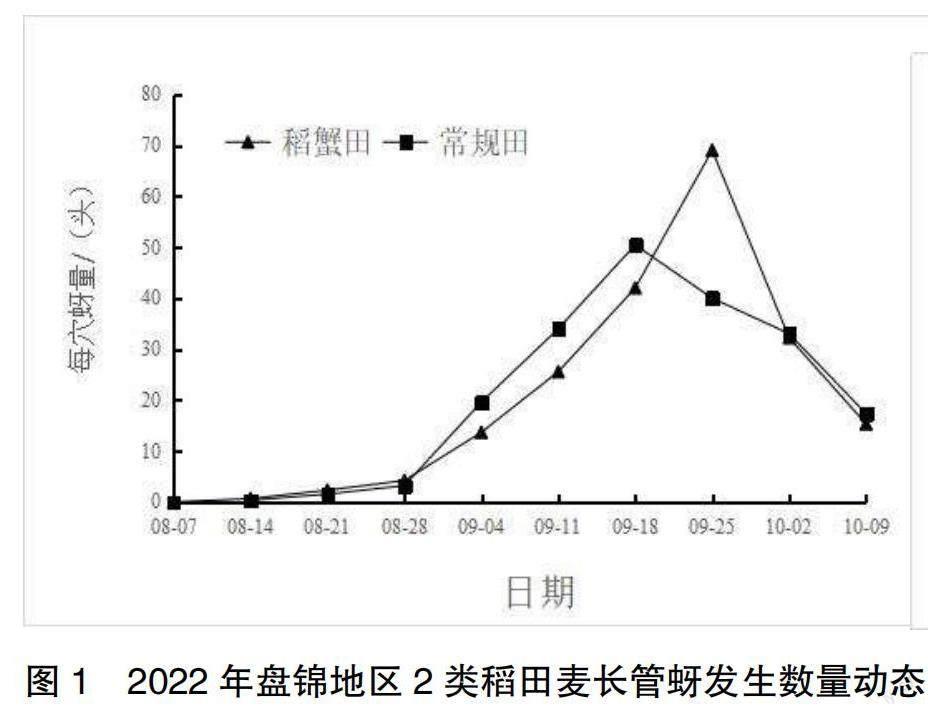

麥長管蚜在盤錦地區2類稻田發生動態基本一致。8月初蚜蟲始見,田間表現零星發生;9月上中旬,蚜蟲發生進入激增期,蚜蟲發生量達到最高。9月下旬,蚜蟲發生進入衰減期,蟲口數量下降。稻蟹田蚜蟲發生高峰于9月25日,較常規田高峰9月18日稍晚(圖1)。整個生育期,稻蟹田每穴累計蚜量為205頭,常規田每穴累計蚜量為183頭,兩者間差異不顯著。可見,稻蟹田與常規田麥長管蚜發生時間動態和累計蚜量間無顯著差異。

2.2? 水稻蚜蟲在植株上的分布

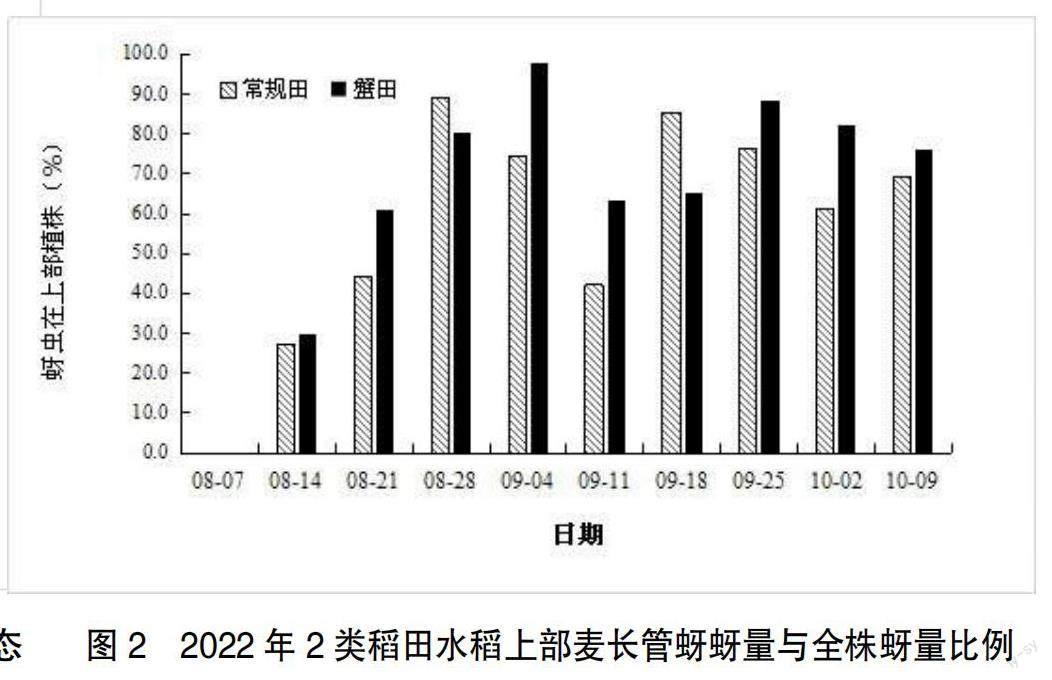

無論是稻蟹田還是常規田麥長管蚜大多數集中分布在水稻植株穗部和劍葉葉心部危害。在麥長管蚜發生的零星末期,分布比例達到最高約為90%。隨著麥長管蚜在水稻植株上急速繁殖,分布比例有所下降,但當各類稻田蚜蟲量最高時,上部比例也有所上升,聚集在穗部小枝梗和穗下莖部。當蚜蟲進入衰減期,上部蚜蟲比例雖然有所下降,但也以上部為主要危害部位(圖2)。將水稻植株上部蚜量與全株蚜量進行相關性測定,得到2類稻田全株蚜量與上部蚜量的線性方程分別為:稻蟹田y=1.19x+1.41(R2=0.9641),常規田y=1.25x+2.55(R2=0.896)。

2.3? 水稻麥長管蚜發生量與氣象因素間多元回歸分析

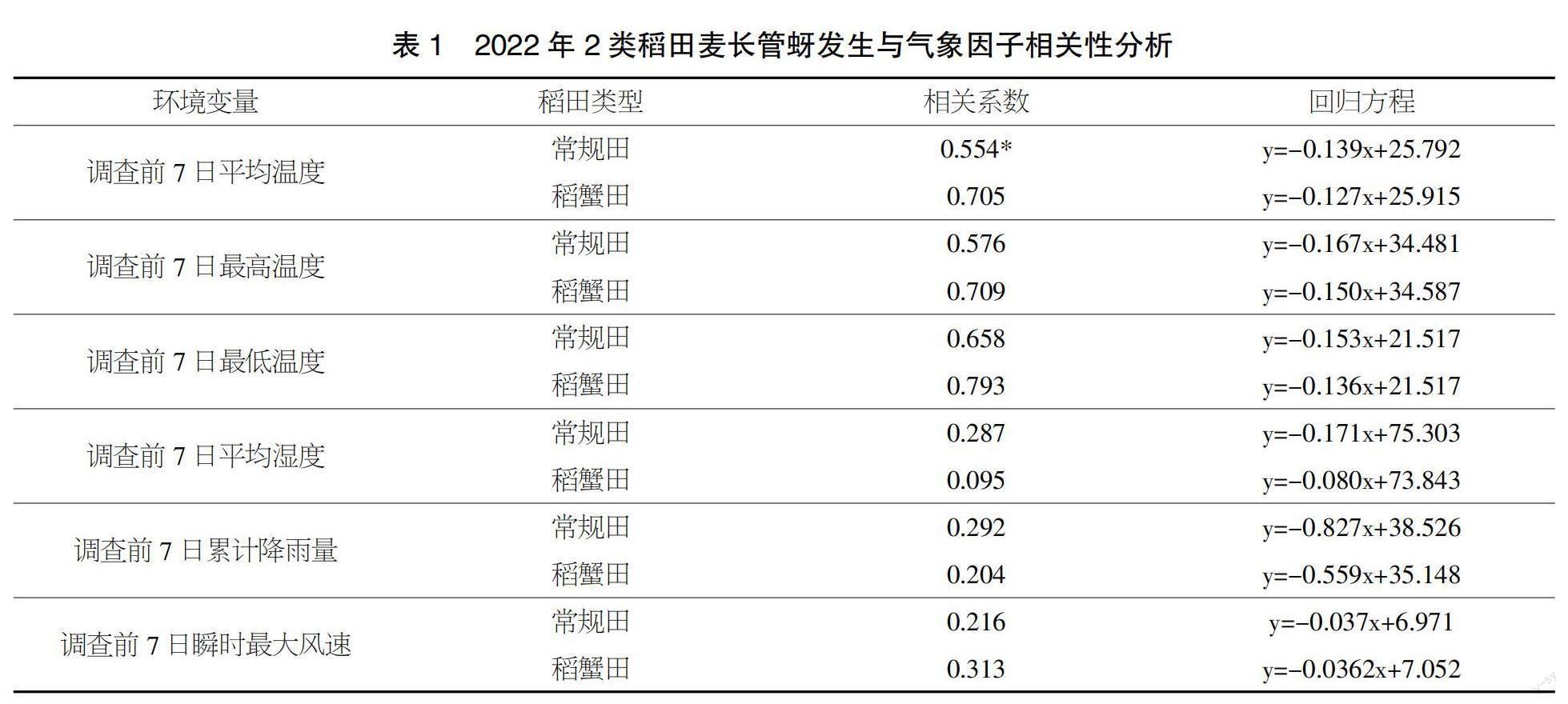

盤錦地區2類不同水稻種養模式下,麥長管蚜的發生與當地氣象因素存在相關性。麥長管蚜與盤錦地區各氣象因子多元回歸后,明確了2類稻田麥長管蚜發生量均與盤錦地區近7日平均溫度和最高氣溫關系密切。其中,常規田麥長管蚜與近7日平均溫度的回歸系數顯著性達到了顯著水平(表1)。可見,近7日平均溫度對麥長管蚜發生情況有顯著影響,隨著平均溫度的升高,麥長管蚜發生量會顯著降低。

3? 結論與討論

受全球氣候變暖、極端天氣頻發的影響,麥長管蚜為害范圍逐漸北移[14]。研究發現遼寧盤錦稻區稻蟹田和常規田麥長管蚜的發生趨勢一致,且主要集中在水稻穗上部危害,高峰期穗上部蚜量約占整株蚜量的80%,與姜海平研究結果一致[15]。因此,水稻蚜蟲的調查,主要做好水稻穗部蚜蟲調查即可,不僅省時省力,也可為及時開展田間防治贏得時間。

稻蟹田蚜蟲危害高峰期較常規田晚,且累計蚜量較常規田多,但差異不顯著。這可能與常規田在整個生育期不間斷噴施化學農藥,造成害蟲種群數量減少有關。而稻蟹田不噴施化學農藥,生物多樣性顯著高于常規田,稻蟹田優勢天敵以蜘蛛為優勢種,而蜘蛛屬食性較雜,并不是蚜蟲優勢天敵,對蚜蟲的控害能力有限。稻田天敵對蚜蟲發生量有很重要的影響,有待進一步開展2類稻田天敵的調查研究。

氣候條件是麥長管蚜爆發的主要影響因子[16]。本研究結果表明,盤錦地區常規田蚜蟲發生量與調查前近7日的平均溫度間,存在顯著回歸關系,且近7日最高溫度也是影響麥長管蚜數量的重要因素,與王純枝研究結果一致[17]。這可能與麥長管蚜喜中溫,不耐高溫有關,盤錦地區8~9月的平均溫度為23~25 ℃和19~20 ℃,為麥長管蚜最適溫度范圍,有利于麥長管蚜在盤錦稻區擴散危害。但是蚜蟲發生量與降雨量和風速之間的線性關系不顯著,可能是盤錦地區2022年9月的降雨量較少,溫度適宜,此階段正值水稻乳熟至蠟熟期,植株營養條件達到最佳,為蚜蟲的發生高峰,降雨并未對麥長管蚜繁殖產生顯著影響。而稻蟹田蚜蟲發生與當地近7日平均氣溫同樣存在相關性,但并未達到顯著相關水平,這可能與稻蟹綜合種養模式,有效控制水稻無效分蘗,增加通風透光條件,改善田間小氣候有關,具體原因尚待進一步研究。

參考文獻:

[1] 張美玲,周莉,周廣勝.氣候變暖和降水分配變化導致盤錦地區水稻早熟增產[J].中國稻米,2021,27(03):51-56+60.

[2] 趙娜.盤山縣稻蟹生態種養模式的研究[D].延邊大學,2014.

[3] 孫富余,于鳳泉,李志強,于永清,田春暉.稻蟹種養生產中水稻優化栽植方案初探[J].遼寧農業科學,2009(02):39-41.

[4] 馬亮,董立強,田春暉,李躍東,孫富余.稻蟹生態種養產出量及經濟效益試驗研究[J].中國農業資源與區劃,2020,41(11):38-48.

[5] 苗微,劉佳敏,張佳,唐亮,張文忠,徐正進.稻蟹共作對田間生態環境與水稻生長的影響研究進展[J].生態學雜志,2020,39(08):2 785-2 791.

[6] 馬曉慧,車喜慶,王井士,桑海旭.稻蟹共作與常規稻田蜘蛛群落組成及多樣性分析[J].中國生態農業學報(中英文),2019,27(08):1 157-1 162.

[7] 侯英雨,張蕾,吳門新,宋迎波,郭安紅,趙秀蘭.國家級現代農業氣象業務技術進展[J].應用氣象學報,2018,29(06):641-656.

[8] 葉彩玲,霍治國,丁勝利,施生錦,王素艷,侯婷婷.農作物病蟲害氣象環境成因研究進展[J].自然災害學報,2005(01):90-97.

[9] 羅瑞梧,楊崇良,尚佑芬,李長松.麥長管蚜蟲源問題研究[J].植物保護學報,1988(03):153-158.

[10] 李克斌,杜光青,尹姣,張帥,曹雅忠.利用吸蟲塔對麥長管蚜遷飛活動的監測[J].應用昆蟲學報,2014,51(06):1 504-1 515.

[11] 孫小諾,韓曉清,王蓉蓉,張尚卿,柴青,劉悅,魏麗欣.氣象因素對河北省小麥麥長管蚜種群動態的影響[J].江蘇農業科學,2022,50(14):103-107.

[12] 張汝霖,徐艷霞,于鎖英.麥長管蚜空間分布型及抽樣技術的研究[J].昆蟲知識,1991(03):135-137.

[13] 朱瑩,孫宇,陳玉青,楊益眾.兩類不同玉米田蚜蟲發生動態數學模型與空間分布型測定[J].環境昆蟲學報,2020,42(04):903-909.

[14] 馬春森,馬罡,趙飛.氣候變暖對麥蚜的影響[J].應用昆蟲學報,2014,51(06):1 435-1 443.

[15] 姜海平,蔡超,管信山,湯云霞,朱一博,張谷豐.2015年如東縣水稻穗期麥長管蚜暴發原因及防治對策[J].中國植保導刊,2016,36(09):37-40.

[16] 馬罡. 模擬氣候變暖對麥蚜避熱行為及其在植物上分布影響的研究[D].中國農業科學院,2012.

[17] 王純枝,霍治國,張蕾,郭安紅,黃沖,陸明紅.北方地區小麥蚜蟲氣象適宜度預報模型構建[J].應用氣象學報,2020,31(03):280-289.