中國城市社會組織服務能力的時空分異及影響因素

——基于社會組織登記數據的分析

陳奕鑫,葉士琳,王佳韡

(1.福建師范大學 福建省亞熱帶資源與環境重點實驗室,福建 福州 350117;2.福建師范大學 地理科學學院,福建 福州 350117;3.福建師范大學 旅游學院,福建 福州 350117)

0 引言

公共服務問題歷來受到各國政府和廣大民眾的高度關注,是各級政府的重要職責和重點工作內容之一[1,2]。黨的十八大以來,中國公共服務體系日益健全,公共服務供給水平全面提升,為扎實推動共同富裕奠定了重要基礎[1]。而伴隨著公共服務需求的日益增長和多元化,社會組織在公共服務供給體系中扮演著越來越重要的角色[1,2]。

社會組織存在于政府和市場之外,是以自愿性、自治性為基礎的公益性、非營利性群體[3]。作為公共服務供給的主要載體,不同類型、規模的社會組織在資源配置能力和服務能級方面存在明顯差異,而數量眾多的社會組織共同決定了所在城市的社會組織服務能力強弱及其對外輻射范圍[4]。故城市社會組織服務能力不僅是城市社會組織發展狀況的綜合體現,也是城市公共服務供給水平的重要支撐。城市社會組織服務能力在很大程度上決定了城市能否提供多樣化、多層次的社會公共產品和公共服務,對城市經濟社會和諧穩定發展具有顯著影響[5,6]。改革開放以來,我國社會組織發展成效顯著,但不同地區間社會組織發展水平仍存在較大差異[7,8],城市社會組織服務能力空間非均衡現象突出,公共服務發展不平衡不充分問題仍然存在[9]。因此,探討城市社會組織服務能力的時空分異和影響因素,不僅能夠為促進我國社會組織均衡和高質量發展提供理論參考,而且對各地區借助社會組織的重要力量,健全和完善公共服務體系,提升地區公共服務供給質量也具有重要意義。

國內外有關公共服務研究更多從公共服務的內涵[10]與服務政策[11]、公共服務供給均等化[12]、公共服務與經濟社會關系[13]等視角展開。近年來,公共服務供給水平的時空格局受到了更多地理學者的關注。現有研究多通過構建公共服務指標體系,運用主成分分析法[14]、層次分析法和熵值法結合[15]等進行公共服務供給水平評估,并得出了基本相似的結論,即我國地區間存在明顯的公共服務不均等現象。另外,也有研究關注公共服務供給效率、公共服務供給水平的影響因素等問題[16,17]。

而公共服務體系中的社會力量自然也受到了學界的重視,特別是政府購買社會組織公共服務的相關研究成為了近年來的熱點。蘇明和姜曉萍等的研究發現政府購買公共服務能夠充分發揮社會組織的服務優勢,改善公共服務的質量和效率,在推動政府自身職能轉變的同時促進社會組織發展和公共服務均等化[18,19]。還有學者研究了社會組織在不同領域的服務能力,發現社會組織能夠串聯相關部門和社區群眾,共同推動區域經濟和社會發展[20-22]。此外,社會組織在整合養老服務資源、彌補養老服務供給不足[23]、承載農村公共服務供給、提供農民培訓和教育渠道[24]、向地方政府環保部門提供環境治理服務[25]等方面也具有不同的功能作用。另外,社會組織的發展一直以來倍受學者們的關注,并取得了較多研究成果。Toepler 和Hsu 等分別研究了中東歐和中國的社會組織發展,發現這些地區社會組織發展受到經濟、社會、政府等多方面因素的影響[26,27];馬慶鈺等從環境、時機、需求、條件四個方面分析了中國社會組織的發展機遇,提出了中國社會組織發展的基本方向[28];黃曉春等探討了中國社會組織發展受到的制度條件制約,認為必須要超越技術治理以推動社會組織高水平發展[29]。近年來,對社會組織發展的空間差異研究愈發受到重視。唐文敏等運用空間計量方法及面板數據回歸分析了中國社會組織的省際分布,發現中國社會組織發展呈現“東多西少”的空間格局[8];王玉珍、賴先進等基于省級面板數據分析我國社會組織省際發展差異的影響因素,發現市場化程度、經濟發展水平、人口規模、對外開放程度、公益文化因素、政府管理因素和社會自治組織對社會組織發展具有積極促進作用[30,31];陳天祥等研究發現東部、西部、中部和東北地區社會組織發展的影響因素存在異質性,其中社會保障水平的異質性較強[32]。

綜上所述,現有關于社會組織的研究多集中在政府與社會組織關系、社會組織功能和社會組織發展理論等方面。缺少對不同規模等級的社會組織服務能力強弱差異的關注,從城市層面考察社會組織綜合服務能力空間分異特征及其驅動因素的研究鮮有涉及。難以充分揭示城市社會組織服務能力空間分布的客觀規律和城市社會組織發展的內在機理,無法為城市社會組織發展提供現實參考,進而制約了城市社會組織在提高城市公共服務供給水平、完善公共服務供給體系等方面的發揮。鑒于此,本文基于中國社會組織登記數據,通過社會組織登記管理機構劃分社會組織服務能級,定量化測度城市的社會組織服務能力,剖析中國城市社會組織服務能力的時空分異特征及其影響因素。從城市社會組織服務能力視角出發開展研究,為制定更加精準、高效的社會組織發展對策提供現實參考,也為進一步健全完善公共服務體系,推動公共服務供給高質量發展提供經驗證據。

1 研究方法與數據來源

1.1 研究方法

密度分布變化指數。密度分布變化指數能夠計算研究區域內單位土地面積所具有的社會組織數量,以反映區域社會組織密度的變化[33],計算公式為:

式中:PLn,t為第n 個行政單元在第t 個時間節點的社會組織數量;An為第n 個行政單元的土地面積;DLn,t為第n個行政單元在第t 個時間節點的社會組織密度。

探索性空間數據分析。通常采用莫蘭指數反映研究對象在研究區內的整體空間自相關情況。本文采用全局莫蘭指數(Moran′s I)測度城市社會組織服務能力的空間集聚特征[34],計算公式如下:

局部莫蘭指數(Local Moran′s I)能夠檢驗研究對象在局部區域的空間集聚特征,本文采用局部莫蘭指數以更細致反映中國城市社會組織服務能力的空間聚集程度與分布狀況,其計算公式如下[35]:

式中:Xi為研究單元i 的社會組織服務能力;X為社會組織服務能力均值;Wij為二進制鄰近空間權重矩陣;S為研究單元總數。Local Moran′s I指數能夠生成4 種聚類/異常值類型,分別為高值聚類(HH)、低值聚類(LL)、低值被高值包圍(LH)、高值被低值包圍(HL)。

地理加權回歸(Geographically Weighted Regression,GWR)模型。運用地理加權回歸模型測度不同影響因素對城市社會組織服務能力的作用。相比傳統的線性回歸,GWR模型能夠反映各影響因素在不同空間的空間非平穩性,對城市社會組織服務能力影響因素的空間異質性探索更符合客觀實際[36,37],其數學表達式為:

式中:Yi為因變量;xij為第j 個自變量;εi為隨機誤差項;(ui,vi)為第i 個研究單元的投影坐標。βj(ui,vi)為第j 個自變量在研究單元i 的回歸參數估計值,是地理位置的函數。如果在不同地區相同,則表明該自變量對因變量在不同的地理空間為同質性影響;反之則表明影響具有空間異質性。

1.2 數據來源與處理

研究單元以2020 年全國行政區劃為準(共367個城市),研究區域未包含我國香港特別行政區、澳門特別行政區及臺灣地區。社會組織數據來源于全國社會組織信用信息公示平臺(https:/ /datasearch.chinanpo.gov.cn),該平臺能夠查詢全國社會組織的名稱、業務主管單位、社會組織類型、登記管理機關、成立登記日期等信息。采用網絡爬蟲方法獲取相關數據后,進行數據清洗,剔除無效登記數據,最終得到2000—2020 年社會組織登記數據共85.47 萬條。影響因素方面,考慮因素影響的滯后效應及數據可獲取性,采用2019 年的經濟社會統計數據進行2020 年中國城市社會組織服務能力影響因素分析,數據來源于2020 年《中國城市統計年鑒》[38],相關省(自治區、直轄市)、地市級統計年鑒及國民經濟和社會發展統計公報,其中缺失數據采用時間序列數據線性插值進行彌補。

對于社會組織服務能級的劃分,已有研究認為社會組織的年收入、活動范圍以及組織人數等體現了社會組織的規模大小,而社會組織規模大小與其功能大小成正比[39]。同時,《社會組織登記管理條例(草案征求意見稿)》規定:設立全國性的社會團體,應具備10 個以上的發起人和10 萬元以上的注冊資金,由國務院的登記管理機關負責登記管理;而設立地方性或跨行政區域的社會團體,應當有5 個以上的發起人、3 萬元以上的注冊資金,由所在地縣級以上地方人民政府的登記管理機關負責登記管理。也就是說,不同規模的社會組織須在不同的登記管理機關進行登記注冊[40]。即社會組織存在分級管理制度,在不同登記管理機關登記注冊的社會組織規模大小不同,其輻射范圍和功能作用存在顯著差異,也使得社會組織間產生了服務能級差異。例如,在民政部登記注冊的中國地理學會,服務范圍面向全國和全世界,主辦或聯合主辦了《地理學報》《地理研究》《地理科學》等19 種科技刊物,在國際具有較強影響力,每年舉辦的“中國地理學大會”“中日韓地理學國際學術研討會”“全國中學生地理奧林匹克競賽”等學術、科普和培訓活動對國家建設和學科發展具有極大的促進作用。相比之下,在福建省民政廳登記注冊的福建省地理學會,以促進福建地理學科發展、服務地方經濟社會發展等為主要業務,與中國地理學會相比存在相當程度的服務能級差異。

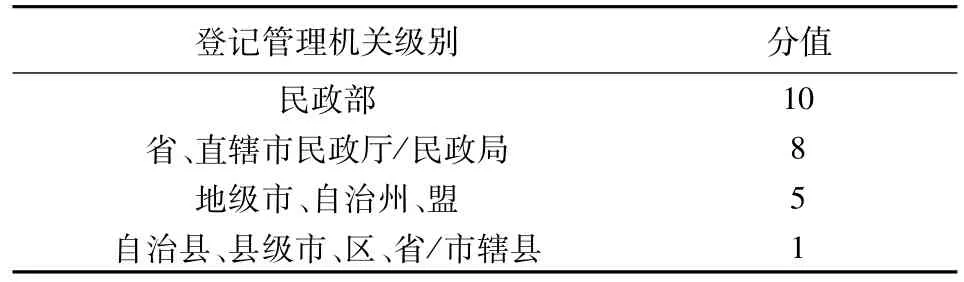

因此,利用社會組織登記管理機關的差異劃分社會組織服務能級并進行賦值,并進一步對城市所有社會組織的服務能級分值進行加權求和,能夠在一定程度上估算城市的社會組織服務能力。基于此,為綜合測定中國各城市的社會組織服務能力,本研究依據社會組織的登記管理機關級別,劃分了4個社會組織服務能級,并賦予相應分值(表1)。

表1 社會組織服務能級賦值標準Table 1 Value assignment standard for service level of socialorganization

2 中國城市社會組織服務能力時空分異

2.1 全國社會組織發展態勢

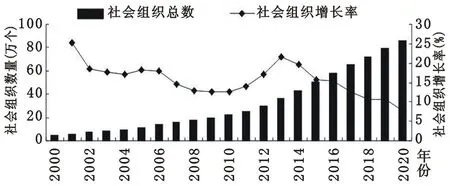

從全國層面來看,近20 年來注冊登記的社會組織總量持續增長(圖1),但增長速率呈現先波動下降后快速上升,然后又持續下降的變化過程。

圖1 2000—2020 年中國社會組織總量變化Figure 1 Changes in the number of China′s social organizations,2000-2020

按照增長速率的變化情況,將近20 年來社會組織發展態勢分為3 個階段:①第一階段(2000—2010年),該階段社會組織總量維持低幅度增長,增長率波動下降。這一時期的經濟高速發展帶來了貧困、失業、環境污染等問題,社會結構也發生了變化,社會組織越來越受到關注[5]。同時,國家也開始有意識引導社會組織發展,出臺了各項法規政策,如1998年重新修訂《社會團體管理條例》和發布《民辦非企業單位登記管理暫行條例》等,都對社會組織的發展產生了深遠影響,但總體仍處于探索時期,故社會組織增長率較高但存在波動下降趨勢。后期隨著法規政策的修訂和完善,如2004 年修訂的《基金會管理條例》和2007 年出臺的《關于加快推進行業協會商會改革和發展的若干意見》等,讓社會組織的發展環境逐漸穩定,增長率也趨于穩定。②第二階段(2011—2013 年),該階段社會組織增長率快速回升,至2013 年達到了21.57%,為第三階段的穩定發展奠定了良好基礎。2011 年我國出臺了《關于加強和創新社會管理的意見》,這是我國第一個關于創新社會管理的正式文件[6],作為社會管理主體的社會組織深受影響,增速開始回升。2013 年,國家出臺的《國務院機構改革和職能轉變方案》放寬了社會組織的登記制度,極大促進了社會組織發展。③第三階段(2014—2020 年),該階段社會組織總量增長迅速,每年的增量穩定在6—7 萬個,但增長率逐年下降,這一時期的社會組織發展進入規范有序發展新階段。黨的十八大后,黨和政府對社會組織的重視達到新高度,2016 年發布的《關于改革社會組織管理制度促進社會組織健康有序發展的意見》《中華人民共和國境外非政府組織境內活動管理法》等文件,極大地保障了社會組織的健康發展,也使得社會組織增速放緩,增長率逐年下降。

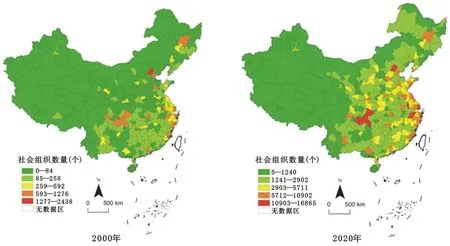

利用ArcGIS 和自然斷點法,繪制2000 年與2020年中國城市社會組織數量分布圖(圖2)。整體上看,社會組織更多集中于東部沿海城市,尤其以長三角城市群的“集群化”特征最為典型,由東部沿海向西部內陸遞減的變化趨勢明顯。2000 年中國城市社會組織數量普遍較少(圖2a),東部的浙江和江蘇大部分城市的社會組織數量在259 個以上,杭州、溫州更是達到了1 000 個以上,而遼寧、河北、陜西、新疆、云南、西藏等廣大中西部地區和東北地區的城市大部分在84 個以下,差距顯著。2020 年中國城市社會組織數量有較大幅度增長(圖2b),東部地區集聚分布范圍擴大,形成了以山東半島、長三角城市群為核心的社會組織集群分布帶,并輻射到中部的洛陽、南陽、周口、襄陽等城市。

圖2 2000 年和2020 年中國社會組織的空間分布Figure 2 Spatial distributions of China′s social organizations in 2000 and 2020

根據公式(1)計算2000 年和2020 年中國城市社會組織分布密度,進行空間趨勢面模擬(圖3)。可以看出,2000 年社會組織高密度城市主要分布在東部沿海地區(圖3a),中西部內陸城市社會組織密度較低。2020 年東部沿海城市仍為社會組織高密度集中分布區域,中西部地區城市的社會組織密度有一定程度增長,整體密度分布狀況相對2000 年較為均衡(圖3b)。整體來看,研究期間全國社會組織數量快速增加,東部地區城市社會組織數量增長最為迅速,聚集分布現象不斷加強,集聚分布區包括廣東、福建、浙江、江蘇、山東等省份的大部分城市。中部地區部分城市在東部沿海城市的帶動下,社會組織數量也有一定幅度增加。相比之下,東北地區與西部地區城市的社會組織數量也有增加,但大部分社會組織仍集聚于省會城市,且數量顯著低于中東部地區城市,尤其西藏、新疆、內蒙古等經濟發展略有落后的省份表現更為顯著。總體來看,中國城市社會組織密度雖具有均衡化趨勢,但東部地區城市仍是主要集中分布地區,形成了“東多西少”的空間分布格局。

圖3 2000 年和2020 年中國社會組織密度的分布趨勢Figure 3 Distribution trend of density in China′s social organizations in 2000 and 2020

2.2 格局演化特征

中國城市社會組織服務能力的格局演化特征。前文對社會組織數量空間分布的分析,雖然能夠揭示中國城市社會組織數量的時空分異特征,但是由于社會組織服務能級存在差異性,社會組織數量多少難以反映城市綜合社會組織服務能力強弱。因此,為進一步測度和比較中國城市的社會組織服務能力,根據表1 中的社會組織服務能級賦值標準,加權求和計算城市社會組織服務能力指數。在此基礎上,利用ArcGIS軟件和自然斷點法,將中國城市的綜合社會組織服務能力劃分為5 個等級:低水平、較低水平、中等水平、較高水平和高水平(圖4)。

圖4 2000 年、2020 年中國城市社會組織服務能力和2020 年中國城市等級的空間分布Figure 4 The service capacity of Chinese urban social organizations in 2000 and 2020,and spatial distributions of the grade of Chinese cities in 2020

整體來看,2000 年中國城市社會組織服務能力總體較低(圖4a),有325 個城市的社會組織服務能力在較低水平以下,約占總數的89%,較高水平以上的城市僅23 個;2020 年中國城市社會組織服務能力快速提升(圖4b),新增11 個高水平城市,較高水平以上的城市增加到34 個,中等水平城市增加30 個。從空間分布來看,2000 年社會組織服務能力中、高水平城市較分散,而低水平和較低水平城市集中在中、西部和東部部分地區。其中僅北京市為高水平城市,而較高水平以上的城市以省會城市和直轄市為主;中等水平城市集中在長三角城市群,包括蘇州、無錫、常州、南通、揚州、寧波、紹興等;較低水平城市以福建、江西、湖南、浙江、江蘇、四川、廣東等省份為主;而低水平城市在中、西部和東北地區更加集中。2020 年東部沿海城市出現了顯著的中、高水平集聚現象,尤其以長三角和山東半島城市群及其周邊城市形成的中高水平城市集群帶最為明顯,而西部仍然以低水平城市集聚為主。全國城市社會組織服務能力自東部向西部表現出了“中、高水平—較低水平—低水平”逐級遞減的變化趨勢。其中,新增濟南、西安、鄭州等11 個以省會城市為主的高水平城市,部分較高水平城市提升為高水平城市,其余較2000 年無太大變化。中等水平城市集聚區域不斷擴張,從長三角城市群擴張至山東半島城市群,形成了中高水平城市集群帶。較低水平城市擴張到大部分中、東部城市,低水平城市縮減為以西部城市為主。總體來看,研究期間中國城市社會組織服務能力穩步提升,低水平城市持續減少,中、高水平城市穩步增加,但區域差異更加顯著,大多數東部沿海城市的社會組織服務能力達到中等水平以上,能力指數增幅大,但西藏、云南、新疆等西部地區及海南的社會組織服務能力整體仍處于低水平,能力指數增幅較小。值得一提的是,直轄市與省會城市的社會組織服務能力普遍達到較高水平以上,可見社會組織服務能力的高低與城市行政等級及經濟發展水平存在一定聯系。

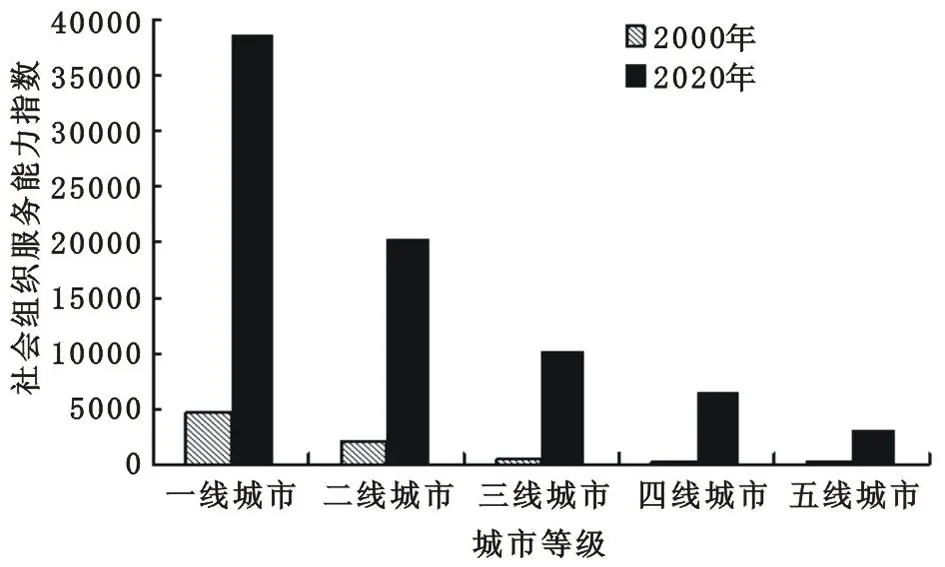

城市等級與城市社會組織服務能力水平空間分異特征。為進一步分析不同等級城市的社會組織服務能力差異,根據第一財經新一線城市研究所2020年評選標準,將中國城市劃分為一線城市、二線城市、三線城市、四線城市、五線城市共5 個不同等級(圖4c)。該評選標準依托商業資源集聚度、城市樞紐性、城市人活躍度、生活方式多樣性和未來可塑性5 大評選指標,在相關研究中得到了較多應用[41,42]。觀察城市等級與城市社會組織服務能力水平的空間分布,可以發現兩者高度匹配。東部沿海的社會組織服務能力中、高水平的城市集聚區域同時也是三線以上城市的集中區域,而西部和北部的社會組織服務能力低水平的城市集聚區域與五線城市的集聚分布區域有極高的相似性。另外,一、二線城市的社會組織服務能力普遍處于較高水平或高水平,而數量眾多的四、五線城市集中區域對應的社會組織服務能力則多處于較低水平和低水平。通過分析不同城市等級的平均社會組織服務能力指數變化情況(圖5)可以發現,城市等級越高,社會組織服務能力指數均值越高,且不同等級城市之間社會組織服務能力差異較大。2000 年和2020 年一線城市社會組織服務能力指數均值分別為4 704 和38 665,均遠高于其他等級城市;也就是說,不同等級城市的社會組織發展并不均衡。值得一提的是,2020 年五線城市的社會組織服務能力指數均值為3 087,較2000年一線城市的4 704 仍有較大差距,說明中國低等級城市的社會組織服務能力仍舊具有巨大潛力與提升空間。

圖5 2000 年和2020 年中國不同等級城市社會組織服務能力變化Figure 5 Changing of social organizations′ service capacity in different levels of cities in China between 2000 and 2020

2.3 空間集散特征

2000 年與2020 年中國城市社會組織服務能力空間分布莫蘭指數測算結果為0.03 和0.24,分別通過了5%和1%水平的顯著性檢驗,表明中國城市社會組織服務能力在空間分布上具有顯著的正空間自相關關系,即社會組織服務能力相近的城市呈現集聚分布態勢,且隨著時間的推移,集聚程度不斷增強。

進一步測算局部莫蘭指數,對比2000年與2020 年中國城市社會組織服務能力的集聚分布情況(圖6)可以發現:①高—高集聚區主要在東部沿海城市,研究期間已經從長三角城市群擴張至山東半島城市群及河北邢臺、保定、廊坊、唐山等周邊城市。此外,2020 年珠三角部分城市也表現出顯著的高—高集聚現象。值得一提的是,與高值集聚城市相鄰的部分城市表現出低—高集聚情況,說明區域內城市社會組織服務能力存在著較大的差異。②低—低集聚區中在西部的新疆、甘肅、青海及海南等省份的城市,2020 年擴張到了云南省部分城市,東西部城市社會組織服務能力差異持續增大。此外,高—低集聚區零星分布在中、西部及東北地區個別省會城市,說明省會城市高等級登記管理機關的存在,對社會組織服務能力具有較大的影響。總體來看,中國城市社會組織服務能力的高值集聚顯著區域集中分布在東部,同時伴有擴張趨勢,尤其是珠三角、長三角等經濟發達的沿海城市。低值集聚區域始終以西藏、新疆、青海、海南等省份的欠發達城市為主。2020 年與2000 年相比集聚分布現象增強,集聚區域也在持續擴張,中國城市社會組織服務能力不平衡現象加劇。

圖6 2000 年和2020 年中國城市社會組織服務能力空間集聚情況Figure 6 Spatial agglomeration of service capacity of urban social organizations in China in 2000 and 2020

3 城市社會組織服務能力影響因素

3.1 影響因素選取和模型構建

已有研究發現公益文化因素包括慈善捐贈、志愿服務等行為是推動社會組織發展的重要力量[31]。隨著區域經濟發展水平、對外開放水平和人口規模的提高,民眾對社會組織的公共治理需求也更加突出[30]。此外,市場化過程中產生的市場失靈和過度競爭現象,會隨著市場化程度的提高而不斷加劇,也更加考驗社會組織的治理能力,政府政策對社會組織不管是加強管控還是扶持發展,都會為社會組織注入發展條件[32]。

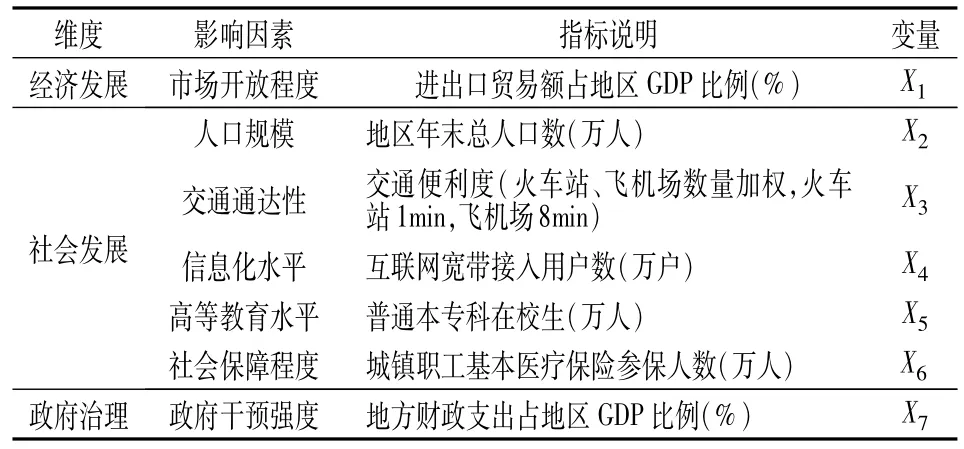

借鑒已有研究成果,以全國城市的社會組織服務能力指數為因變量,選取12 個影響因子進行分析。為消除原始因子之間可能存在的多重共線性問題,對12 個原始因子進行了多重共線性檢測,最終從經濟發展、社會發展、政府治理3 個維度選取了7個因子為解釋變量,構建了城市社會組織服務能力影響因素指標體系,包括市場開放程度、人口規模、信息化水平、交通通達性、高等教育水平、社會保障程度、政府干預強度(表2)。同時采用地理加權回歸模型(GWR)探索各影響因素對城市社會組織服務能力時空分異的作用。

表2 影響因素指標及說明Table 2 Indicators and definitions of influencing factors

3.2 GWR模型結果解釋

利用ArcGIS的GWR工具實現影響因素局部回歸系數的計算,采用赤池信息量準則(AICc)計算模型帶寬值[29]。從計算結果來看,GWR 模型調整后的R2達到了0.90,大于運用傳統OLS 模型估計得到的0.86,其AICc值也低于OLS模型且差值大于4,說明GWR模型的擬合優度明顯高于傳統的線性回歸模型。此外,GWR 模型的標準化殘差值范圍為[-5.31,8.47],約96.18%的 殘 差 值 在[-2.58,2.58]內,說明標準化殘差值在0.05 顯著水平下表現為隨機分布。殘差的莫蘭指數為0.05,z 得分為1.61,表明殘差在空間上表現為隨機分布,說明模型整體擬合效果較好。

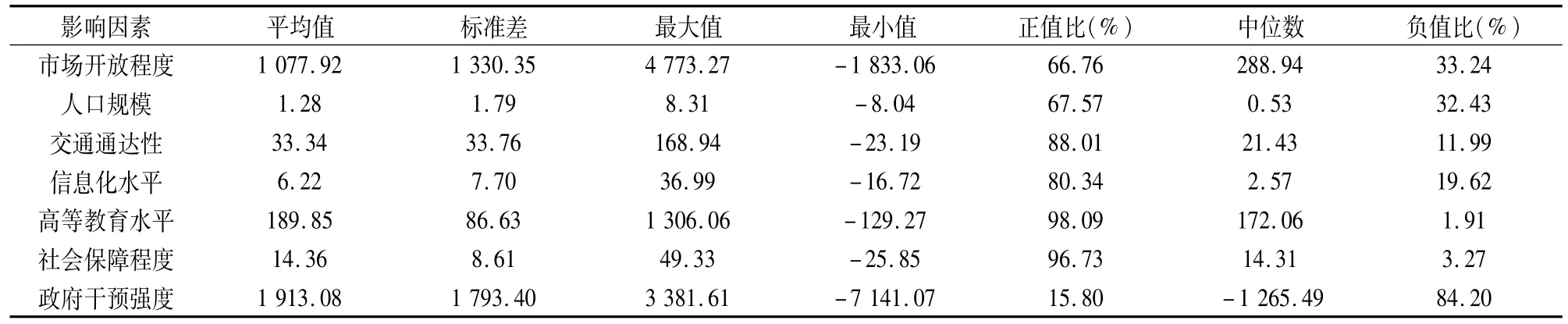

從GWR 模型回歸系數的描述性統計上看(表3),各項因子對社會組織服務能力均表現出了正負兩種效應,且回歸系數的正、負值比例存在較大差距。其中,交通通達性、信息化水平、高等教育水平和社會保障程度在全國大部分城市具有正向影響,市場開放程度和人口規模對更多的城市有正向影響,但在少數城市存在負向影響,而政府干預強度和在全國大部分城市具有負向影響。表明不同因子對不同城市的影響具有明顯的空間異質性。計算各項指標回歸系數絕對值的平均值,可以發現政府干預強度對城市社會組織服務能力的影響最大,其次是市場開放程度、高等教育水平、交通通達性和社會保障水平,信息化水平和人口規模對城市社會組織服務能力影響較小。

表3 GWR模型回歸系數描述性統計Table 3 Descriptive statistics of regression coefficient of GWR model

為進一步分析不同城市社會組織服務能力影響因素的空間異質性,綜合各因素的顯著性特征及影響作用強度,選取高等教育水平、社會保障程度以及政府干預強度3 個因素,采用自然斷點法在ArcGIS中制作回歸系數空間分布圖(圖7)。從圖7 可見:高等教育水平對全國多數城市的社會組織服務能力具有正向影響。表明接受過系統教育的廣大高校學生,能夠為城市社會組織發展建設提供基礎人才保障,對提升城市社會組織服務能力具有重要作用。高等教育水平在西部地區及東北部城市的回歸系數大,對城市社會組織服務能力影響較強,而對東、中部城市的社會組織服務能力影響較弱(圖7a)。可能的原因是:中、東部城市社會組織經過多年的發展,已經具有較豐富的社會組織專業人才儲備,對高素質專業人才的需求沒有西部和東北部城市強烈。值得一提的是,在新疆的部分城市,高等教育水平對城市社會組織服務能力存在負向影向,與賴先進等研究得到的判斷[23]較為一致。這些城市的社會組織發展起步較晚,不論是內部治理還是外部環境都存在發展不夠充分的問題,高校學生對社會組織的認知和認可程度不高,對社會組織發展也沒有起到有效作用。

圖7 GWR模型影響因素回歸系數空間分布Figure 7 Spatial distribution of regression coefficients of influencing factors in GWR model

政府干預強度對多數城市的社會組織服務能力具有負向影響,也就是說在大部分城市,政府過多的干預對社會組織的成長空間產生了一定限制。但另一方面,政府的職能轉移和科學管理也在一定程度上促進少數城市的社會組織發展。政府干預強度對全國大部分城市社會組織服務能力均存在負向影響,特別在山東、河北、廣東、廣西等中部、東部省份的城市,政府干預強度的負向作用更加強烈。相反,在東北地區、新疆北部以及浙江省的部分城市,政府干預強度則存在正向影響(圖7b)。可能的原因是:中、東部地區作為我國市場經濟體制下經濟迅速騰飛的地區,政府對社會組織的限制更加突出。但是近年來的政府職能轉移的逐步推進,也使得政府力量對東部沿海部分城市的社會組織發展起到了正向促進作用。反觀東北地區和新疆等地,部分城市的社會組織正處于初步發展階段,成長空間不容易受到政府限制,同時政府的科學管理還會促進這些城市社會組織服務能力的健康發展。

社會保障程度對全國大部分城市的社會組織服務能力具有正向影響,社會保障程度反映了當地民眾的公共服務需求以及對自身權益保障的重視程度,這一需求與社會組織的功能作用相匹配,即當地社會保障程度越高,民眾對社會組織的需求也越強烈。觀察社會保障程度回歸系數空間異質性,可以發現,社會保障程度在中部、東北地區以及新疆部分城市的正向作用強烈,在西藏、青海、甘肅的部分城市,則表現負向影響(圖7c)。中部、東部和東北地區城市社會更為開放,民眾對自身權益保護意識強烈,因而對社會組織提供的公共服務的需求更大,在一定程度上促進了城市社會組織服務能力的發展。但東南沿海部分城市社會組織服務能力已具有一定規模,能夠基本滿足民眾需求,因此需求的促進作用也就不明顯。而新疆的部分城市因當地政府重視與干預,社會保障程度對社會組織服務能力具有顯著的正向促進作用。相反,在經濟相對落后的西藏、青海等地的城市,政府提供的社會保障已經能夠滿足民眾的基本需求,因此社會保障程度越高,社會組織的發展空間就受到了越多的擠壓。

4 結論與討論

本文利用2000—2020 年中國社會組織注冊登記數據,測度中國各城市社會組織服務能力,探討各城市社會組織發展的時空演變特征,并采用地理加權回歸對城市社會組織服務能力的影響因素進行了定量分析。主要結論如下:①2000—2020 年中國社會組織總量持續增長,增長速率呈現“下降—上升—下降”的波動變化特征,各城市的社會組織密度雖具有均衡化趨勢,但東部城市仍是主要集中分布地區,整體表現出東多西少的分布格局。②2000—2020 年間中國城市社會組織服務能力穩步提高,但城市間仍然存在較大差距。其中東部城市社會組織服務能力指數增幅最大,且中、高水平城市集中分布,而西部城市社會組織服務能力指數增幅較小,低水平城市更加集中。③中國城市社會組織服務能力分布具有顯著的正空間自相關關系,2020年相比2000 年集聚區域有所擴張,不平衡現象加劇。④城市等級與社會組織服務能力有較高的匹配度,即城市等級越高,社會組織服務能力越強,且不同等級的城市間社會組織服務能力存在較大差距。⑤城市社會組織服務能力受人口規模、市場開放程度、交通通達性、信息化水平、政府干預強度、社會保障程度和高等教育水平等多方面因素的影響,且各因子均存在正負影響效應和空間分異。其中高等教育水平影響強烈的城市更加集中在西藏、青海和黑龍江等西部和東部省份。社會保障程度對新疆、吉林和遼寧等地的城市社會組織服務能力有限制促進作用。而政府干預程度在山東、廣西、廣東等地對社會組織發展的限制更強。

社會組織助力脫貧攻堅、疫情防控和社會經濟發展,為創新社會治理、優化公共服務提供了重要保障。但其發展過程中出現的問題也不容忽視:首先,我國地區間和地區內的城市社會組織服務能力差異顯著,不同等級城市的社會組織發展也存在較大差距,對公共服務均等化進程具有較大影響;其次,各地的社會組織發展存在著“重數量,輕質量”現象,也就是說城市注冊登記的社會組織數量不斷增加,但社會組織服務能力和服務水平卻沒有明顯提高。鑒于此,政府部門需重視城市社會組織服務能力發展不均衡現象,加大弱勢地區資源投入并結合相應的扶持政策,全面統籌城市社會組織發展。也應加強重點社會組織的培養,擴大重點社會組織服務范圍,以彌補低等級城市社會組織服務能力的不足。而針對社會組織發展質量問題。地方政府部門可結合當地社會經濟發展狀況,完善政府購買公共服務制度政策、深化社會組織人力資源培養,提升社會組織公共服務能力。同時,規范社會組織登記制度、健全社會組織監管體系,推動社會組織高質量和均衡發展。社會組織自身也應該加強內部治理和品牌建設,提升服務水平以更好地助力解決社會經濟發展和人民群眾面臨的現實問題,服務大局,增強民眾認知,發揮社會組織積極作用。

本文初步探討了全國城市的社會組織服務能力時空演變特征,但不同類型社會組織具有不同屬性特征,服務能力也存在差異性,在之后的研究中可以有針對性的進行分類和深化討論研究。此外,對于城市社會組織服務能力的影響因素,文章僅采用了靜態的截面數據進行分析,且受限于數據可得性,僅對個別影響因素進行了探討,未來可利用長時間序列的面板數據對社會組織發展的影響因子進行進一步探討,以期更全面的揭示中國城市社會組織服務能力的發展、演變規律及空間分布狀況和影響因素。