論肖邦音樂思想對藝術教育的啟示

王家鳳

摘要:弗里德里克·肖邦是浪漫主義時期最重要的藝術家之一,作品《c 小調革命練習曲》以直指人心的革命激情和愛國主義情感以及練習曲的技術性為人們所喜愛。本文以分析肖邦音樂作品《c 小調革命練習曲》為主要切入點,通過對肖邦所處的浪漫主義時代背景以及肖邦對祖國的情感為主要的研究對象,分析作品中運用的音樂語言,探討肖邦在《c 小調革命練習曲》音樂創作中所體現的愛國主義思想,以及音樂作品對當代藝術教育的啟示。

關鍵詞:肖邦;愛國主義情感;藝術教育

弗里德里克·肖邦,波蘭著名鋼琴家,是歷史上最受歡迎的音樂家之一,也是19世紀浪漫主義音樂的代表人物。他的音樂創作多以鋼琴作品為主,因此他被譽為“ 鋼琴詩人”。肖邦出生在波蘭,波蘭是一個多災多難的國家。面對著俄羅斯、普魯士、奧地利三個強國的多次瓜分,波蘭長期處于一個血雨腥風的狀態,但是這個可歌可泣的民族并沒有滅亡。19世紀上半期波蘭人民奮起反抗,同時進步的文化思想對革命斗爭產生了巨大的幫助。最明顯的就是進步的人文主義思想和愛國主義思想對波蘭人民反侵略戰爭提供了幫助。19世紀上半期浪漫主義思潮涌入歐洲,產生了一大批進步的思想家和藝術家。肖邦的音樂創作堅持以人民為中心,站在人民的角度來書寫作品,這為肖邦以后的藝術思想發展奠定了基礎。同時肖邦的藝術極具個人風格,其主要創作為鋼琴作品,有夜曲、練習曲、回旋曲、諧謔曲等,因此,肖邦成為具有獨立精神和詩歌精神的作曲家。其中瑪祖卡舞曲、波羅涅茲舞曲等,雖然取材于民間傳統舞曲,但是在創作中肖邦用高度的藝術化的、完整性的音樂語言,充分體現了波蘭的民族精神。在鑒賞作品《c 小調革命練習曲》 (又名華沙的淪陷)時,緊張激烈的情緒中帶有對祖國淪陷的悲憤之情,無論是緊張的節奏,還是流暢的旋律線,都讓人產生華沙淪陷的畫面感,同時把欣賞者帶到肖邦的主觀情感中來。對于肖邦心系家國命運的音樂創作思想,對當代藝術教育的發展產生了巨大的啟示。在新時代經濟水平飛速發展的今天,探討藝術教育的發展以及肖邦的藝術思想對當代藝術教育的影響和啟示。

一、肖邦生平簡介與浪漫主義時代

1789年,法國資產階級革命爆發,巴黎人民攻占巴士底獄,推翻了統治法國多個世紀的波旁王朝。成為整個歐洲的轉折點。過往的貴族和宗教特權不斷受到沖擊,舊的觀念逐漸被全新的觀念天賦人權、三權分立等民主思想所代替,浪漫主義時代隨之而來。提起浪漫主義不得不說起貝多芬,貝多芬的音樂創作擺脫了古典音樂形式對音樂創作的限制,創新了樂器演奏技巧。例如貝多芬是西方音樂史上專門為大提琴寫作奏鳴曲的作曲家,并且改良和提升了它的演奏技巧與方法,創新了和聲表現方法,具有了浪漫主義的和聲色彩。在音樂史上,貝多芬是“集古典主義之大成,開浪漫主義之先河”的音樂大將。

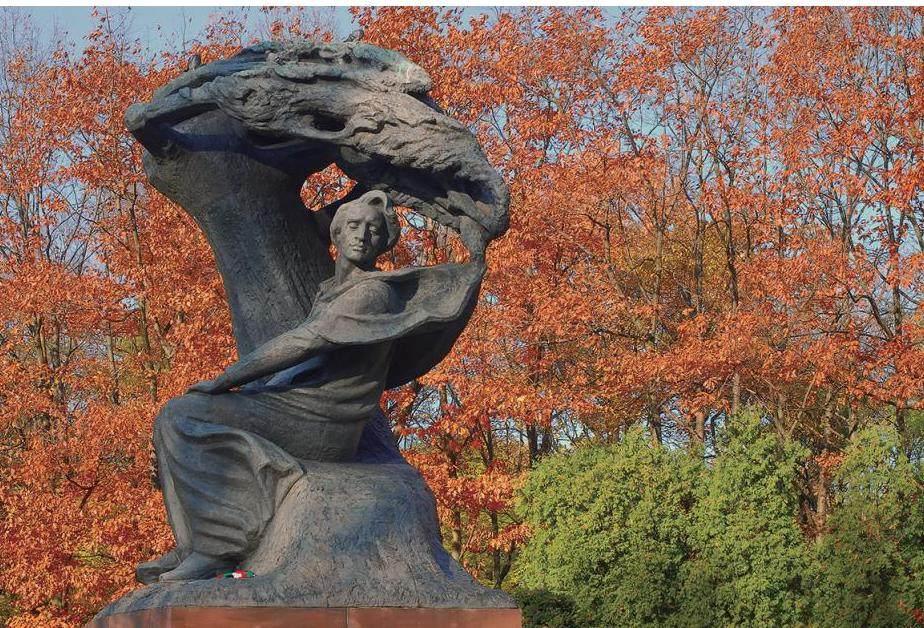

但是真正將“浪漫主義” 發揮到極致的是肖邦。被譽為“鋼琴詩人” 的福列德里克·肖邦于1810年3月出生于波蘭華沙附近的采拉左拉莫拉村,幼年時期的肖邦就顯示出了很高的音樂才能,尤其是對鋼琴產生了非同尋常的迷戀。肖邦的父親尼古拉·肖邦是波蘭籍的法國人,參加過多次革命起義。肖邦的母親賈斯蒂娜出身貴族,能歌善舞,修養頗高,有較深的文化內涵。這樣的家庭無疑對肖邦產生了潛移默化的藝術影響。與此同時,肖邦的創作才能也開始顯露,他在七歲時就創作了第一首作品《g 小調波蘭舞曲》。為了自己的藝術追求,肖邦決定出國深造。1830年11月,肖邦臨走時帶走了一抔故鄉的泥土,離開了華沙。可以說肖邦的音樂是伴隨著家國命運的變化而進行創作的,肖邦將自己的愛國情感融入藝術作品中,這種藝術創作思想是有力量的。1831年7月,肖邦在去巴黎途中,獲悉起義受到鎮壓,內心受到強烈震撼,陷入了極大的悲憤與痛苦之中,滿懷激情的寫下了《c 小調“革命”練習曲》和《d 小調前奏曲》。后來肖邦來到巴黎,在這里度過了他的下半生,主要從事鋼琴演奏、教學和創作等工作。此時巴黎已經成為藝術的交流中心,在這里肖邦多次參加藝術沙龍,世界著名的藝術家聚集在此。他與當時許多著名的詩人、文學家、畫家、音樂家都交往密切。包括詩人海涅、文學家雨果、巴爾扎克、音樂家柏遼茲、李斯特等人。后來經過鋼琴家李斯特的介紹,肖邦認識了法國女作家喬治·桑,兩人相愛十年。肖邦與喬治·桑的愛情,使得肖邦生活穩定,精神愉快,這段時間是他創作的高峰期。后來,與喬治·桑分手,肖邦的藝術風格發生變化。1848年,他在巴黎舉行了最后一場音樂會。回到巴黎后,于1849年病逝。朋友們按照他的遺囑,將肖邦的心臟運回波蘭,現在肖邦的心臟陳列在華沙圣十字教堂里。

二、肖邦的愛國主義情懷與根源

肖邦的創作生涯以1830年為界,大致可以分為華沙時期和巴黎時期。波蘭共和國,首都華沙。16世紀的波蘭已經發展成為東歐的封建強國,領土面積居歐洲第三位。波蘭曾三次被俄羅斯帝國、普魯士王國和奧地利大公國三次瓜分,而最后一次瓜分則直接導致了波蘭的滅亡。波蘭的歷史,讓每一個波蘭人心中痛苦不堪,渴望獨立自主的愿望,早已深深地根植于每一個波蘭人心中。直到1918年波蘭才恢復獨立。肖邦創作的起點是華沙時期,寄托著對祖國的熱愛與憧憬,民族風格突出,例如《d 小調波蘭舞曲》 《C 調媽祖卡舞曲》。華沙起義時期,這一時期是肖邦風格的突變,創作出強烈愛國主義內容與高度完美藝術形式統一的作品。例如《c 小調革命練習曲》。此時的肖邦,用自己的音樂來表達出對革命事業的支持。此刻革命的風暴席卷歐洲,夾在德國和俄羅斯這兩個“戰斗國家” 的波蘭注定會增添悲劇色彩,德國納粹入侵波蘭,世界第二次世界大戰爆發了。華沙民族起義的浪潮,也激起了對祖國的熱愛和親人的思念。巴黎時期,肖邦嫻熟的演奏技巧與敏銳的創作才能顯示出強烈的民族特色以及自己對革命事業的支持。肖邦涉獵了不同的體裁,練習曲、波蘭舞曲、諧謔曲、瑪祖卡舞曲等,其中《降 A 大調波蘭舞曲》 尤為突出。在肖邦創作后期,形式創作明顯減退,主觀情感明顯上升。尤其是《幻想波蘭舞曲》為重要代表。

1848年2月16日,肖邦在巴黎舉行了最后一場音樂會,但是此時的肖邦已經是病痛纏身。但是演出卻是異常地成功,扣人心弦的演奏,感情的真摯流露,對于祖國和親人的思念讓人流連忘返。演出結束后,靜穆的音樂廳傳來雷鳴般的掌聲,演出獲得巨大成功。肖邦在病危之際依然心系祖國,對祖國的歸屬感已經成為肖邦彌留之際最大的心愿。1849年10月,年僅39歲的“鋼琴詩人”肖邦永遠地離開了這個世界。根據肖邦的遺囑將他的心臟放在匣子里,從巴黎運回了華沙。肖邦的心臟被安置在華沙圣十字大教堂,這顆赤子之心終于回到了祖國母親的懷抱。肖邦藝術創作的話題永遠離不開對祖國華沙的愛國情感,但是在這個愛國主義情感的背后,是深深根植于肖邦血液里的民族文化。肖邦藝術創作體裁中民族風格的體裁主要有波羅涅茲舞曲、瑪祖卡舞曲等。其中瑪祖卡舞曲是其典型代表。瑪祖卡舞曲是波蘭鄉土舞曲的一種,發源于三種三拍子的鄉村舞曲,比圓舞曲要慢,重音強音落在第三拍或者第二拍。瑪祖卡是波蘭民間舞蹈的名稱,起源于波蘭。瑪祖卡舞蹈是波蘭民間舞蹈的一種,18世紀流行于歐洲各國。瑪祖卡舞是波蘭瑪祖維亞地方的民族舞蹈。提起瑪祖卡,首先想到的就是肖邦,肖邦在原來的基礎上進行升華,將原來的節奏、旋律和聲嚴謹化,將瑪祖卡舞曲高度藝術化,具有高度的波蘭民族文化色彩。

三、愛國主義音樂語言的運用

肖邦被稱為“鋼琴詩人”,“詩意”貫穿肖邦作品的始終。著名鋼琴家傅聰認為肖邦之所以被稱為“鋼琴詩人”是因為他的作品是最接近于詩的。

但昭義認為肖邦作品中的詩意與中國傳統文化中的詩詞情境一脈相承。肖邦作品中的詩意歸根結底還是情,一種民族之情,一種愛國之情。在節奏上作品《c 小調革命練習曲》(又名華沙的淪陷)是肖邦心系祖國,在華沙革命失敗之時所創作。結構宏大,氣勢磅礴。作品音樂語言豐富,最典型的就是節奏的運用,尤其是十六分節奏型連續的運用,使人產生一種緊張感,同時產生共鳴,想投身到肖邦的主觀情感中去。緊張的節奏連續進行,革命的緊張感撲面而來,產生一幅激進的革命戰士為自己祖國的革命事業而獻身的畫面,肖邦用自己獨特的音樂語言,來書寫自己的革命與愛國情感。在這個作品中,肖邦那顆赤誠的愛國之心清晰可見。

見譜例1:

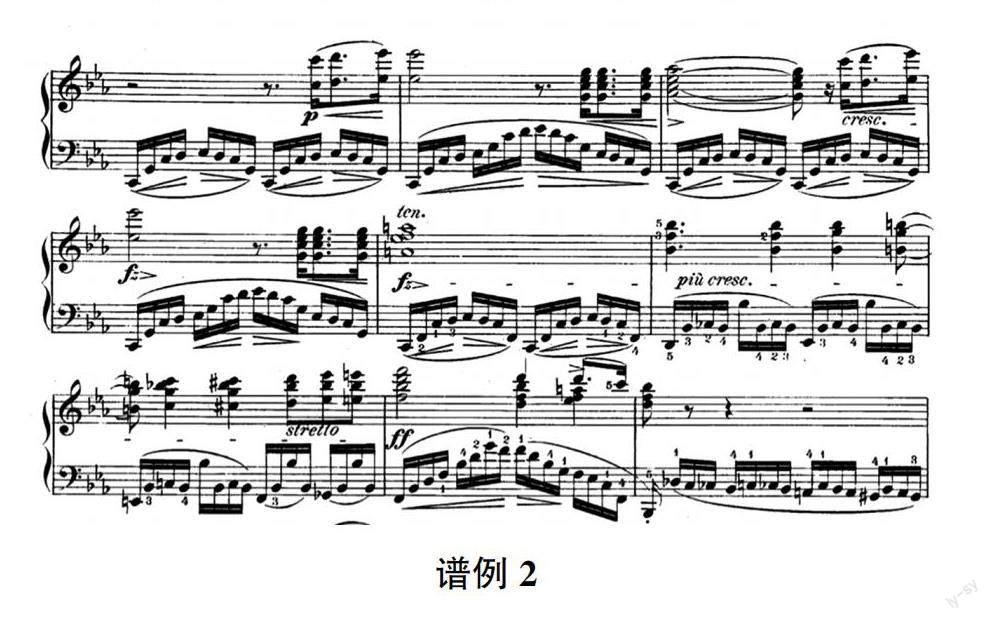

同時切分節奏的運用也是非常出彩,在連續的十六分節奏的運行中所產生的緊張感之外,肖邦還運用一些專屬于這位“鋼琴詩人” 的藝術特色。切分節奏的加入打破了常規的強弱規律。加入了浪漫的因素,在緊張的革命畫面進行中,獨特的節奏骨骼讓音樂的情感更加細膩完整。加入細膩的情感流入,在浪漫主義時代背景下,作品始終帶有浪漫主義因素的標識。在得知華沙淪陷之后肖邦內心十分痛苦,但是肖邦并沒有就此悲傷沉淪,而是相信光明一定會到來。在旋律上,在肖邦的練習曲作品中,最大的特色是將作品的藝術性與技術性相結合,所以肖邦的練習曲依然可以成為音樂會上的演奏曲目。將練習曲的音型旋律化,在達到技巧練習的同時,增強了藝術感染力。這也是肖邦練習曲作品區別于其他作曲家練習曲的原因之一。《c 小調革命練習曲》不僅僅是鋼琴練習技術性必然會選擇的一首曲目,而且還是音樂會非常喜愛的作品之一。作品在達到技術性練習的同時加入流暢的旋律,會讓人在鑒賞音樂時進入到肖邦的主觀愛國情感中去。見譜例2:

在和聲的運用中,肖邦在音樂創作中,運用一些常規的和弦之外,還大量地使用不和諧的和弦,包括一些冷門的和弦,這些和弦的使用增強了肖邦的悲情意識。肖邦鋼琴作品的真正成功其實在于和聲的運用,藝術作品往往是和聲的色彩來表達自己的內心情感。在《c 小調革命練習曲》 中,和聲的和諧性與不和諧性的交錯運動,在鑒賞音樂時形成一種多元的聽覺體驗,和諧性的和聲運用是必然的,但是肖邦的練習曲的與眾不同更多的是在于不和諧和聲的運用,不和諧和聲的運用,會讓音樂之間的矛盾感加強,加強音樂的體驗感,造成情緒波動。肖邦在運用一些常見的和弦,比如主和弦、下屬和弦、屬和弦等同時也會運用一些不常見的和弦,比如屬變和弦、降六級和弦。見譜例3:

四、肖邦創作思想對當代藝術教育的啟示

藝術的出現是為了滿足人們的精神需要而非物質需要。藝術屬于經濟基礎的上層建筑,是一種特殊的意識形態。肖邦的音樂創作思想來自于祖國波蘭革命事業的變化,創作的作品也是由于自己情感的波動而創作。包括對革命事業勝利的信心,以及在革命事業中所遭受挫折的痛苦感受,全部融入到音樂作品中去。藝術來源于生活又高于生活,藝術反映的是全面的社會生活,這是藝術的使命,也是藝術發生發展的規律。

隨著素質教育的推廣和“藝考熱” 的層出不窮。藝術也越來越普及化,藝術成為每一位學生的必修課,但是在藝術教育的過程中也反映出問題,有一部分學生練成了一門技術卻恨了一門藝術,成為了沒有感情的練琴機器。在探討肖邦藝術創作思想的同時帶給我們對當代藝術教育的啟示,肖邦作品中出現的濃厚的愛國主義思想,一生圍繞著祖國波蘭,在離開波蘭定居巴黎之時帶走了祖國的一杯泥土,肖邦因肺結核去世,最大的心愿是將自己的心臟送回祖國,肖邦一生為波蘭而生為波蘭而死。肖邦幾乎所有的音樂作品都與祖國和民族相關聯,他的音樂創作思想帶給當下的藝術教育深深地啟示。是讓一個人的內心充滿力量,更加關懷人民心系家國命運。在探討肖邦的音樂思想時更多的是給予我們以愛國主義的藝術教育啟示。

在西方音樂史的歷史長河中,肖邦被譽為“鋼琴詩人”,同時被舒曼評論為“ 藏在花叢中的大炮”。在短暫的三十幾年歲月里,肖邦用羸弱的身軀扛起浪漫主義的大旗,成為浪漫主義時代一顆璀璨的明星。本文以肖邦藝術作品《c 小調革命練習曲》為切入點,分析肖邦的藝術創作思想,從而在當代的藝術教育領域得到一點啟發。肖邦是波蘭人民的驕傲,生于華沙,靈魂屬于波蘭,才華屬于世界。縱觀肖邦一生,以藝術為伴,家國為先。在進行藝術教育的同時將愛國主義情感作為藝術教育的必修課,是我們在肖邦身上值得學習的地方。

(作者單位:泰山學院音樂系)

參考文獻:

[1]黃興華. 《肖邦 C 小調夜曲 op.48no.1》創作與演奏分析[J]. 藝術大觀,2023(03).

[2]王躍穎. 肖邦鋼琴音樂的藝術特征及演奏技巧探析[J]. 明日風尚,2023(02).

[3] 陳思雯. 肖邦鋼琴音樂的藝術特色及演奏技巧研究———以(升 c 小調夜曲)為例[J]. 藝術大觀,2023(02).

[4]劉媛菁. 肖邦的音樂創作與波蘭民族精神研究[J]. 黃河之聲.2022(21).

[5]劉雨霖. 肖邦鋼琴音樂的藝術特色及演奏技巧研究[J]. 戲劇之家.2022(25).

[6]蔣曦倩. 肖邦練習曲的演奏技巧分析[J]. 當代音樂,2022(09).

[7]韓鍾恩. 哭也很美———于潤洋(悲情肖邦)給出的美哭并及由此而流不盡的美淚[J]. 人民音樂,2022(08).

[8]沈婷婷. 肖邦幻想即興曲樂譜與音響的分析啟示[J].藝海.2022(06).

[9]丁超男. 從前奏曲“雨滴”看肖邦的詩人氣質[J]. 大眾文藝.2022(08).

[10]劉瑋凝. 淺析肖邦夜曲的藝術特色及演奏特征分析———以 op.09. no. o1為例[J]. 黃河之聲,2022(05).

[11]秦關. 論民間音樂節奏在肖邦鋼琴作品中的呈現[J]. 當代音樂,2022(03).