白及屬植物研究文獻統計分析

朱臻榮 劉 悅 賈 平 蘇 鈦

(1普洱市林業和草原科學研究所,云南普洱665000 2云南省藥物研究所,云南昆明 650111)

白及(Bletilla)是集藥用、保健、食用、觀賞為一體的珍稀名貴中藥材,全球約有6 種,分布于緬甸、中國及日本[1]。中國產4 種(小白及Bletilla formosana、黃花白及Bletilla ochracea、華白及Bletilla sinensis、白及Bletilla striata)。“白及”一詞最早記載于《神農本草經》[2],而后《滇南本草》記載白及為Bletilla striata[3],《中國藥典》(2020 年版)收載白及亦為Bletilla striata[4]。據考證得知,白及的混用品“黃花白及”“小白及”在性狀、民間習用、藥物功效方面幾乎與白及一致,常充當白及的替代品,市場上也認可白及屬植物混用的情況[5]。現代研究認為,白及具有消毒止血以及預防傷口感染、殺菌抗癌的功效,在醫藥、保健、印染等方面有巨大的商業價值[6-7]。由于白及用途廣泛,在相關部門大力支持下,近年來廣大研究人員對白及屬藥用植物開展了本草考證、資源分布、發展前景、生物學特性、藥材鑒別、病蟲害防治、生理生化、采收與加工、栽培與育種、化學成分分析、藥效毒理等領域的研究,并發表了大量科技文獻[8-13]。利用文獻進行計量分析是文獻研究一個重要的方法,文獻發表數量的增長和分布情況可反映該領域研究現狀及發展方向。目前文獻計量學研究在石斛[14]、木本藥用植物[15]、銀杏[16]、杜仲[17]等植物研究上已有先例,白及屬植物研究方面尚未見報道。本研究采用文獻計量學[18]方法,對中國白及屬植物的相關文獻進行系統分析,為地方政府制定白及發展規劃提供科學依據。

1 數據來源與分析方法

選用中國知網“中國學術期刊網絡出版總庫”“學位論文數據庫”作為數據來源,包括學術期刊、學位論文檢索項。“白及”相關論文最早發表時間為1959 年,遂以1959—2022 年數據庫為檢索來源,以“白及”“白芨”作為關鍵詞進行檢索,刪除重復文獻后獲得符合標準的文獻數據。

2 結果統計與分析

2.1 文獻的年份分布

以“白及”“白芨”作為關鍵詞檢索文獻,檢索結果顯示,自1959 年以來,研究人員發表“白及”相關文獻789篇,其中學術期刊713篇(中文598篇,英文115篇),學位論文76篇;發表“白芨”相關文獻626篇,其中學術期刊586 篇(中文376 篇,英文210 篇),學位論文40篇。實際納入分析期刊文獻為1 299篇,學位論文116篇,共計1 415篇(檢索時間截至2022年7月25日)。從文獻的年度分布來看,白及屬植物研究可明顯劃分為起步和停滯階段(1959—1989年)中、緩慢增長階段(1990—1999 年)、平穩發展階段(2000—2009 年)、快速發展期(2010—2022 年)4 個階段。

起步和停滯階段(1959—1989 年),共發表文章11篇。1959年發表第一篇相關文獻“白芨鋇餐常備液的制法”;停滯階段(1980—1989 年),共發表論文10 篇,占文獻總量的0.706 7%,年均僅發表1 篇論文,主要介紹一些臨床用法,如“白芨膏治療肛門破裂”等,未涉及資源、藥理、化學等現代研究。這既與白及為藥材小品種、用量不大、關注度不高有關,也可能與我國藥用植物研究起步較晚、專業研究機構較少有關,石斛[14]、黃柏[19]、杜仲[17]等有相似的研究規律。

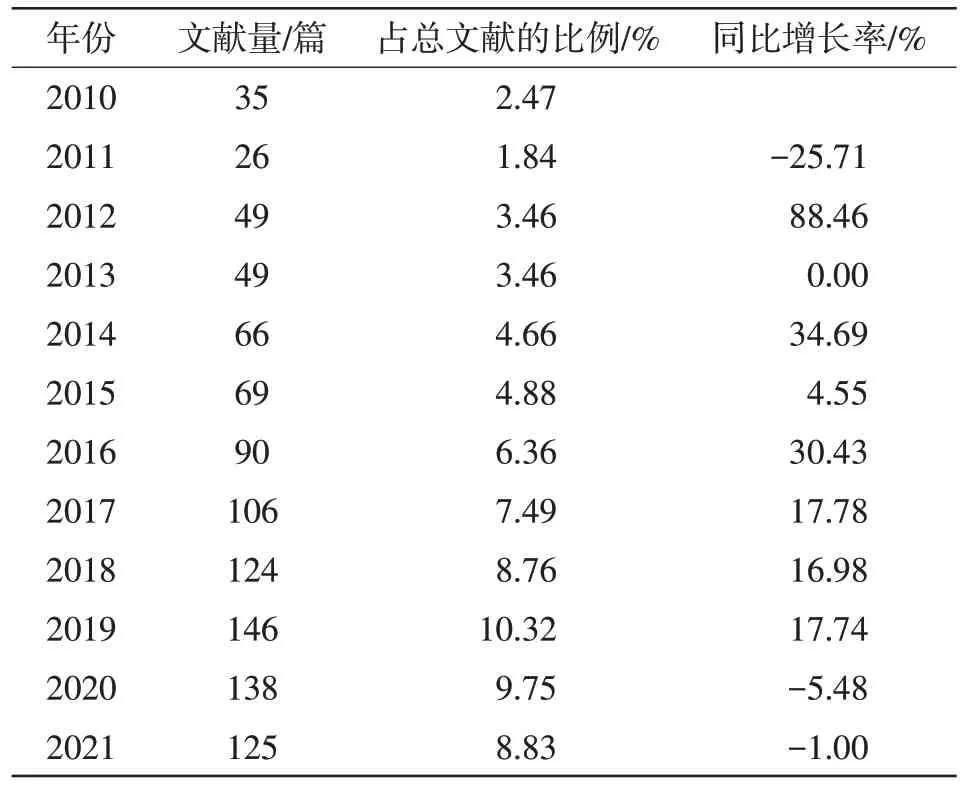

表1 2010年以來白及相關文獻發表時間分布

緩慢增長階段(1990—1999年),共發表論文71篇,占總文獻數量的5.159 0%,年均7.1篇。隨著我國經濟快速發展及國民需求提升,白及在止血方面的良好療效得到重視,作為中成藥的配方藥材,其用量相應增加[19-21]。白及化學成分和種植技術方面的研究也取得的一定進展[22],為后續深入研究打好了基礎。

平穩發展階段(2000—2009 年),共發表論文162 篇,占文獻數量的11.450 0%,年均發表16.2 篇。此階段的文獻發表總體呈現上升趨勢,未出現明顯的增長。此時期白及的使用已經不再局限于醫藥領域,其作為乳化劑、懸浮劑等的新用途被不斷挖掘,特別是美容方面的新應用使得白及用量激增、價格快速上漲,2009 年白及價格已漲至140 元/kg,極大刺激了白及種植產業的發展[23],白及種苗繁育及規范化種植取得了巨大成功[24],為產業后續發展打下堅實的基礎。但白及組培苗繁育因需要較強的技術支撐,故此時期大規模的組培苗生產尚未投入到種植產業中。

快速發展期(2010—2022年),共發表論文1 062篇,占文獻數量的75.050 0%,年均81.69 篇(2022 年僅統計上半年)。這一階段我國經濟快速增長,科技投入增加,白及的關注度持續走高,相關研究成果呈現爆發式增長。該階段共有基金文獻582 篇,占階段發表論文數的一半以上,說明白及的開發利用得到了廣泛重視,相關規劃文件的出臺,極大地推動了白及產業的發展。

據統計,截至2018年全國以白及藥材為原料的藥品生產廠家共264 家,其中以白及為原料的非特殊用途化妝品生產廠家共84家[25-28]。近年來,白及的市場需求量不斷上升,刺激了相關研究的不斷深入,論文發表量也大幅提高,2017年起,相關主題年發表論文數均超過100篇(表1),這與白及產業的發展狀況高度吻合。

2.2 文獻的期刊分布

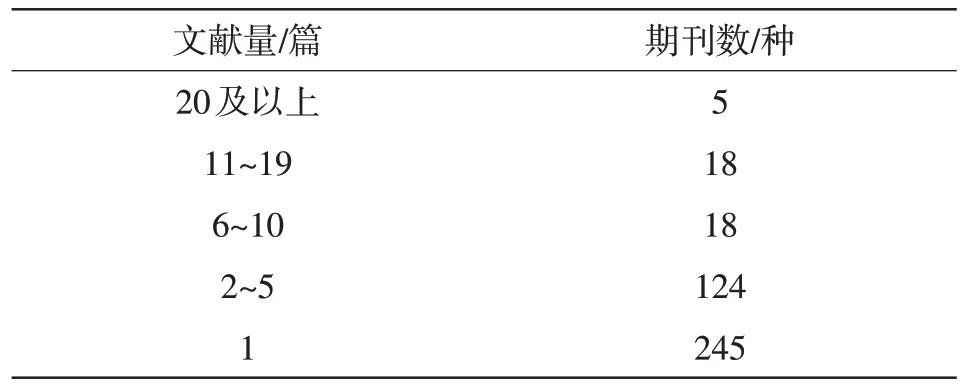

對檢索所得1 415篇文獻所載期刊進行統計,結果顯示所統計的文獻分別刊載于410種期刊(表2)。

表2 白及相關文獻發表期刊分布

對文獻的期刊分布分析可知:刊載5 篇以下文獻的期刊有369 種,其中僅刊登1 篇論文的期刊有245種,共刊載論文511篇,占研究文獻的36%;超過5篇的期刊共41種,刊載904篇論文,占總研究文獻的64%,對刊載超過5 篇的期刊的相關文獻進行分析,具有一定的代表性。

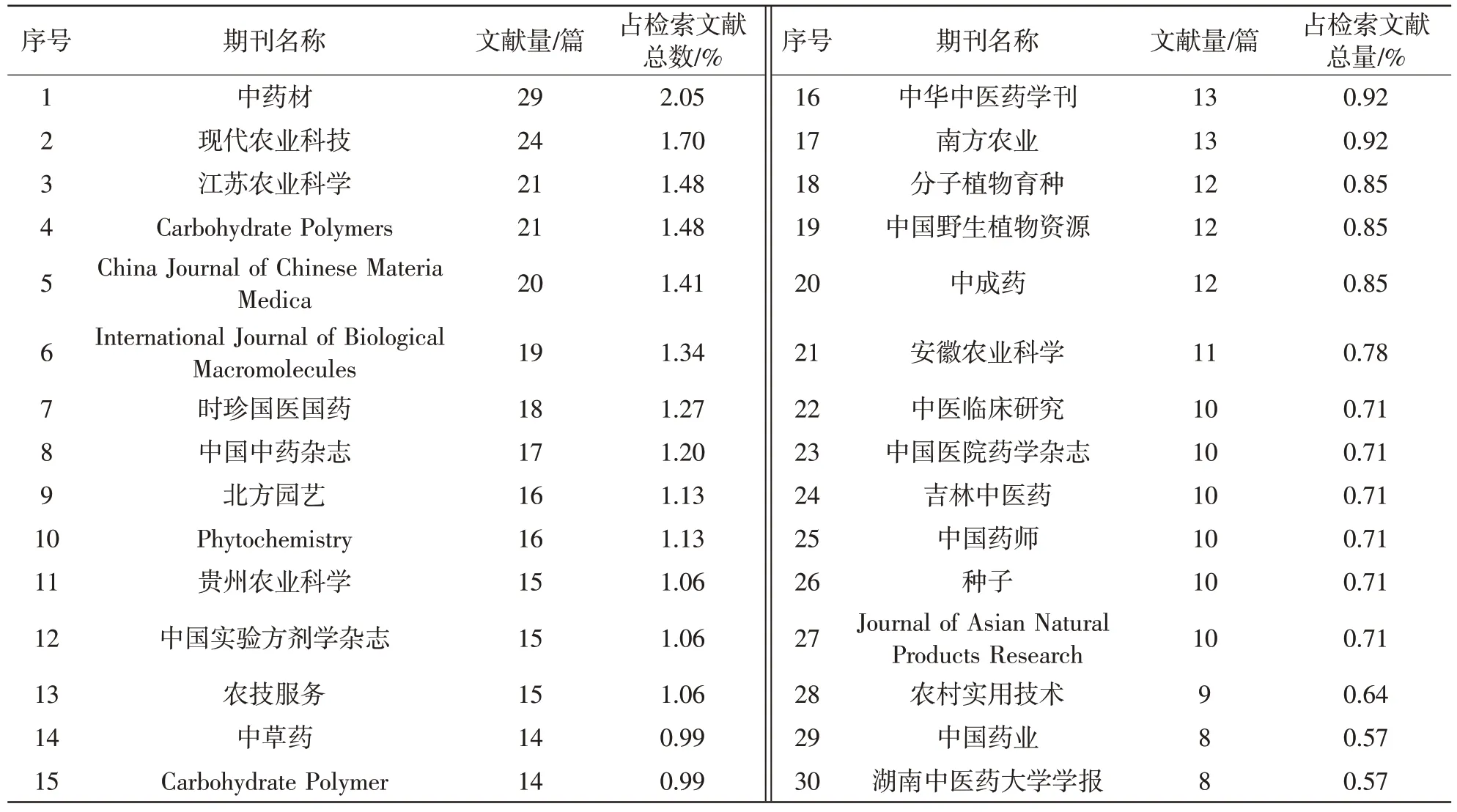

對刊發白及相關文獻量前30位的期刊(見表3)進行分析可知:30 種期刊占檢索所得期刊總數的7.3%,共刊登432 篇論文,占檢索所得文獻的30.53%。因此,白及研究論文刊載期刊整體較為分散,但是也形成了一個期刊核心區。

表3 白及相關文獻發表主要期刊分布

2.3 文獻的主題分布

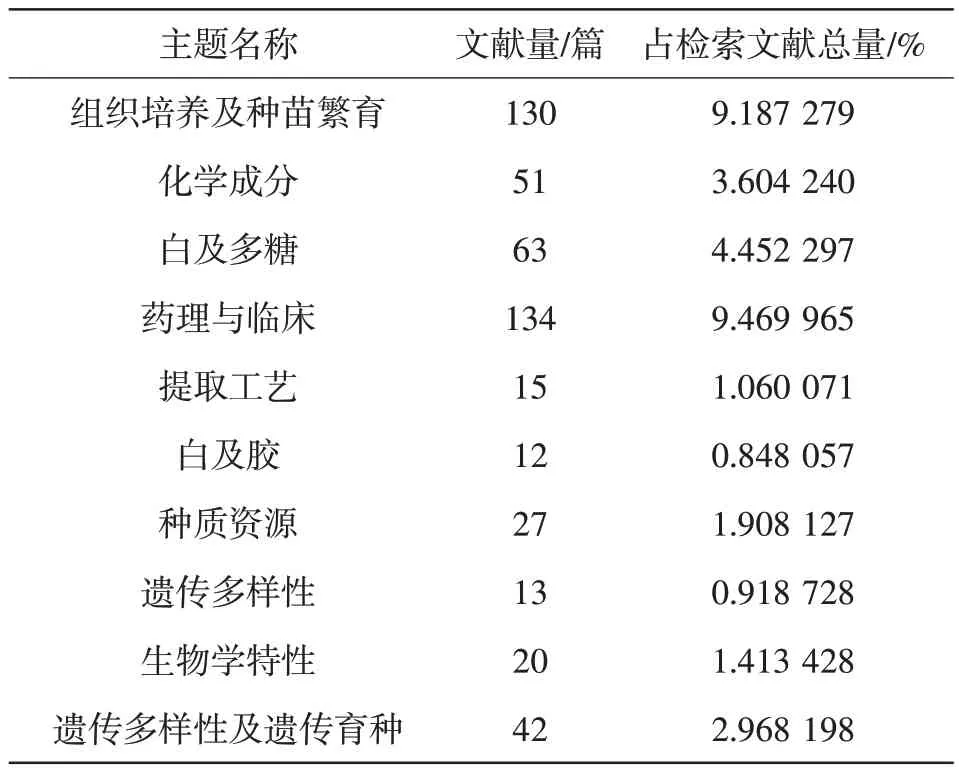

將白及相關文獻按照不同主題進行分類統計(見表4)可知,組織培養與種苗繁育、藥理與臨床、白及多糖、白及膠、白及化學成分主題近年來增長顯著,特別是2010年后,栽培有關的論文就達到58篇。這是因為近10年來,需求量的上漲和野生植物更嚴格的保護使得白及市場供不應求,造成其價格快速上漲,刺激了白及種苗繁育研究,全國各地尤其是云南、貴州、四川以及陜西等省份掀起白及種植熱潮。

表4 白及相關文獻主題分布

2.4 文獻的研究對象分布

以我國分布的4種白及屬植物名稱及別名作為主題詞進行檢索,發現不同白及屬植物研究的強度有差異,研究對象相對較為集中,主要研究對象為“白及”;未檢索到“華白及”研究論文;“小白及”研究論文41 篇,均發表于2000 年后;“黃花白及”研究論文49篇,大部分文章均發表在2010年后。這可能與白及為《中國藥典》所收載品種,其余同屬植物屬偽品有關。

2.5 文獻的作者分布

對檢索文獻的作者進行統計,共有1 347位作者發表了白及相關論文,發表4 篇以上論文作者共有81人,其中個人發表相關論文數最多的作者共發表28 篇白及相關論文。為了確定白及相關研究的核心作者數目,本研究依據普賴斯所提出的計算公式N=0.749(ηmax)1/2進行統計,式中N為論文篇數,ηmax為所統計最高產作者的論文數。在本研究中所統計的時間段內,ηmax=28,帶入公式求得N=3.96,取N的整數值為4。即發表4 篇以上文章的方可稱為核心作者。統計顯示,發表4篇以上論文81人,共發表論文757篇論文,占論文總數的53.49%,大于普賴斯定律50%的邊界值,說明白及研究領域已擁有一支實力雄厚的核心作者群。

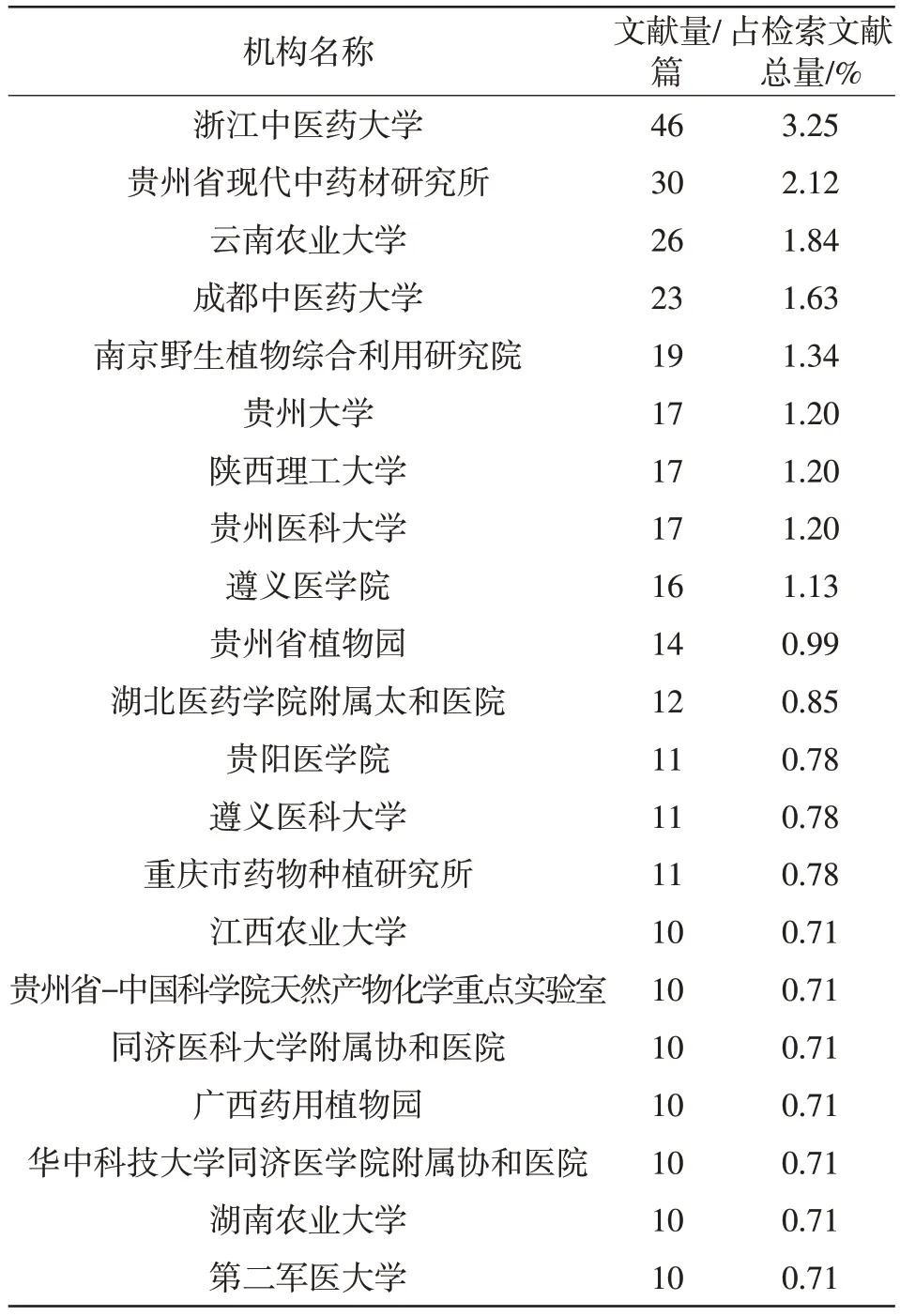

2.6 文獻的機構分布

通過對白及相關文獻機構進行統計,對發表白及相關研究論文10 篇以上的核心機構進行分析可知(見表5),有21 家單位發表相關論文在10 篇以上,共計發表論文340 篇,占總檢索文獻的24.02%。白及的研究機構主要為浙江、貴州、云南、湖北、重慶等地專業研究機構,這與白及產業的發展區域吻合,研究機構主要以大學和綜合性研究機構為主,其中浙江中醫藥大學最早從事白及研究,其科研人員共發表論文46 篇,占論文總數的3.25%,遠高于其他機構。

表5 白及相關文獻發表10篇及以上機構

3 討論

通過對白及屬植物研究文獻統計分析可知,白及研究始于1959年[29],直至20世紀80年代,白及研究處于停滯期,這與白及屬于三類藥材小品種有關,需求量不大,野生資源豐富,科研人員對其關注度不高。隨著白及在中成藥中的配方應用,其用量相應增加,價格開始上漲,但整個20世紀90年代,白及的需求相對穩定,進入緩慢發展期。隨著胃康寧膠囊、胃樂、快胃片、復方燒傷噴霧劑等中成藥的上市,2013 年,全國市場白及的需求量激增至3 500 t 左右[30-31],白及野生資源迅速枯竭,價格持續暴漲,人工種植就顯得尤為重要。因此,進入2010 年后,白及組織培養及種植技術相關文獻激增,白及種植產業得到迅速發展[32]。

本研究檢索到的1 415篇文獻分別刊載在410種期刊上,并已形成相關主題核心期刊群;研究主題主要涉及組織培養與種苗繁育、藥理與臨床、白及多糖、白及膠、白及化學成分、遺傳多樣性、生物學特效性等方面,從變化趨勢看,藥理與臨床、組織培養和種苗繁育、化學研究等方面文獻數量增長趨勢明顯。

在我國白及屬有4 種藥用植物,但僅白及列入《中國藥典》(2020 年版),從檢索結果看,白及的研究文獻遠遠大于黃花白及和小白及。后兩種的研究成果相對薄弱,應加大對同屬藥用植物的基礎研究,以期指導白及產業發展。

從文獻作者和機構分布來看,白及屬植物研究已經形成了一定規模的研究團隊,建立了覆蓋全國各個白及產區,并不斷取得新的成果。