數字經濟對鄉村振興影響研究

黃穎樑 毛春苗

數字經濟對鄉村振興影響研究

黃穎樑毛春苗

(貴州財經大學大數據應用與經濟學院貴州貴陽550025)

在測算2011年—2020年中國30個省份(不包含西藏自治區和港澳臺地區)數字經濟綜合指數與鄉村振興綜合指數的基礎上,文章實證探究了數字經濟對鄉村振興的影響、非線性特征以及區域異質性。研究發現:(1)數字經濟顯著促進了鄉村振興。(2)數字經濟對鄉村振興的影響具有以自身發展水平為基礎的單門檻效應,數字經濟對鄉村振興的影響產生了先強后弱的非線性轉換。(3)數字經濟對鄉村振興的影響效應東部高于中部,西部地區影響效應不顯著。基于此,文章提出要加快促進數字經濟與農村經濟融合、實行地區差異化的鄉村振興戰略等建議。

數字經濟;鄉村振興;門檻效應

關于數字經濟與鄉村振興的關系研究,現有文獻的主要觀點表現在4個方面。第一,數字經濟能夠促進農村經濟發展。數字經濟可以通過數字技術優化農業農村資源要素配置,數字技術改進了傳統農業的生產方式和形式,推進中國農業現代化進程(秦秋霞等,2021)[1],實現農業高質量發展(周清香等,2022)[2]。數字經濟拓展了生產可能性邊界,豐富了鄉村產業,緩解了城鄉數字鴻溝,優化了鄉村營商環境,催生了新產業、新業態、新模式,完善了鄉村產業生態系統(郭朝先等,2023)[3]。第二,數字經濟能夠促進鄉村建設與治理。將大數據、互聯網技術引入鄉村建設中以提高農民的生活質量,運用數字技術構建鄉村治理體系,提升數字化治理水平(沈費偉等,2020)[4]。第三,數字經濟能夠增加農民收入,加速城鄉一體化。數字經濟帶來的數字技術、大數據平臺,通過城鄉經濟融合、社會融合、空間融合,縮小城鄉收入差距、生活質量差異(孫濤等,2023)[5]。第四,數字經濟將鄉村文化與市場經濟相結合,加速了城鄉文化資源流通,促進了鄉村文化產業發展(周錦,2021)[6]。另外,數字經濟豐富了農村居民文化生活,提高了村民文化素養(劉曉燕等,2023)[7]。

現有研究在理論分析和實證分析上均對數字經濟影響鄉村振興做出了一定的探究,為本文提供了研究基礎。現有文獻主要從數字經濟對鄉村振興的某一個維度進行研究,并且鮮有文章研究數字經濟對鄉村振興影響的非線性特征。鑒于此,本文選取2011年—2020年中國30個省份(不包含西藏自治區和港澳臺地區)的面板數據,使用面板雙固定效應模型、門檻效應模型分析數字經濟發展對鄉村振興的影響,并檢驗其非線性特征。另外,將樣本分成東、中、西三部分,以檢驗數字經濟對鄉村振興影響的區域異質性。

1 研究設計

1.1 模型設計

基礎回歸模型。構建如下回歸模型以檢驗數字經濟對鄉村振興的直接影響:

式中,ural代表鄉村振興指數;代表各個省份;代表時間;iɡe表示數字經濟發展指數;ontrol為各個控制變量;0為常數項,1、j為估計系數;為時間固定效應;為個體固定效應;為隨機誤差項。

門檻回歸模型。本文構建以數字經濟發展指數為門檻變量的面板門檻模型以檢驗數字經濟影響鄉村振興的非線性效應,面板門檻模型設定如下所示:

其中,ige為數字經濟發展指數,即核心解釋變量,也是門檻變量;(·)為指示函數,取值為1或0。

1.2 變量選擇與數據來源

1.2.1 被解釋變量

本文選取鄉村振興綜合指數來表示被解釋變量。參考陳秧分等(2018)的研究方法,采用農業勞動生產率、農業機械化程度、農業發展程度等30個指標對產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕5個維度進行鄉村振興評價指標體系的構建[8]。運用熵值法確認各指標的權重,測算出2011年—2020年我國30個省份鄉村振興綜合指數,記為ural,得分越高代表該省鄉村振興水平越高,反之則越低。

1.2.2 核心解釋變量

本文借鑒趙濤等(2021)的研究成果,從互聯網普及率、互聯網相關從業人員、互聯網相關產出、移動互聯網用戶數、數字普惠金融發展5個指標對數字經濟發展水平進行測度[9]。運用熵值法確定各指標權重,計算得出2011年—2020年中國30個省份數字經濟發展指數,記為ige。另外,在探究數字經濟影響鄉村振興的非線性特征時,將數字經濟發展指數作為門檻變量進行實證檢驗。

1.2.3 控制變量

本文參考孟維福等(2023)[10]學者的研究,選取經濟發展水平(cono)、產業結構(ss)、對外貿易(di)、政府干預(i)、城鎮化水平(rb)等變量作為控制變量。具體如下:(1)經濟發展水平(cono),采用以2011年為基期的人均GDP,并取對數表示;(2)產業結構(ss),用各個地區第二產業產值占GDP的比重衡量;(3)對外貿易(di),使用各省份直接利用外商投資額與各省份GDP的比值表示;(4)政府干預(i),采用各省份的一般預算支出占該地區GDP的比重進行衡量;(5)城鎮化水平(rb),用各省份城鎮人口占總人口的比重進行表示。本文通過測度方差膨脹因子(Varianceinflationfactor,IF)以檢驗變量之間的多重共線性問題,測算發現各變量的IF均在10以內,因此認為變量間不存在多重共線性問題。

1.2.4 數據來源

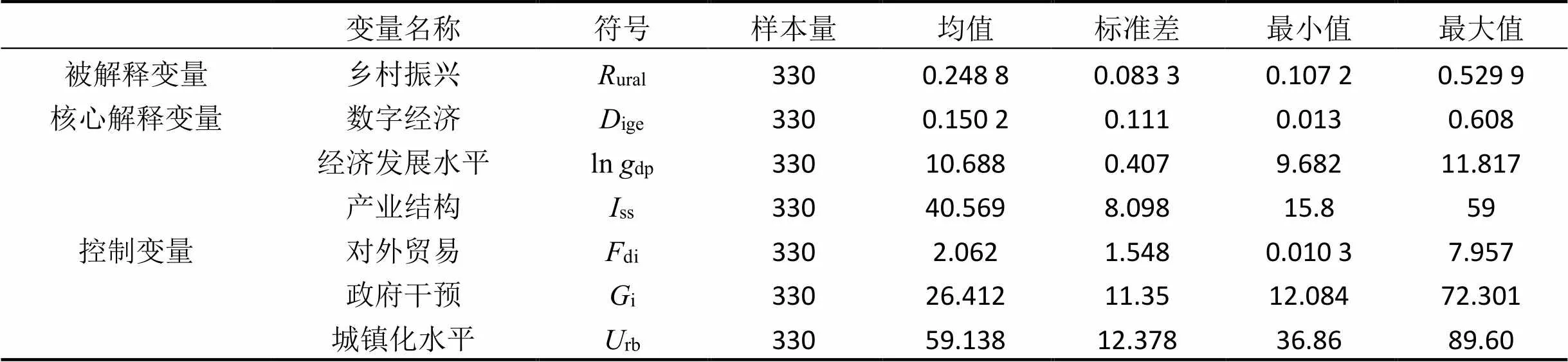

考慮到數據的可獲得性,本文采用除西藏和港澳臺以外30個省2011年—2020年的面板數據,數據主要源于《中國統計年鑒》和各個省份的統計年鑒,中國普惠金融發展指數來源于北京大學數字金融研究中心。另外,運用插值法對部分缺失值進行處理。描述性統計分析如表1所示。

表1 描述性統計分析

2 實證分析

2.1 基準回歸分析

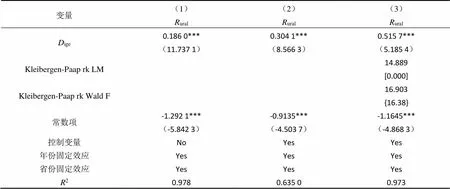

為驗證數字經濟對鄉村振興的影響,在控制年份固定效應和省份固定效應的基礎上,對模型(1)進行基礎回歸分析,結果如表2所示。在表2的列(1)中,回歸模型未加入控制變量,核心解釋變量的估計系數為0.198 3,且通過了1%水平下的顯著性檢驗。表2的列(2)展現的是加入了經濟發展水平、產業結構等控制變量后的回歸結果,回歸系數為0.215 2,且在1%水平下保持顯著。在兩次回歸結果中,數字經濟發展指數(ige)的估計系數均為正,意味著數字經濟對鄉村振興存在顯著的促進效應。

注:(1)括號內數據為值;(2)***、**、*分別表示在1%、5%和10%的水平下顯著。

2.2 穩健性與內生性檢驗

2.2.1 穩健性檢驗

本文采用以下兩種方法對基準回歸結果的穩健性進行檢驗。

其一,替換核心解釋變量。為了避免因核心解釋變量測算而導致回歸結果產生偏誤,本文借鑒潘為華等(2021)的研究方法,從數字經濟基礎設施、數字產業化、產業數字化和數字化治理4個維度展開,使用互聯網普及率、電話普及率等20個具體指標對數字經濟發展指數進行重新測度[11]。回歸結果見表3的列(1),數字經濟發展指數估計系數為0.186 0,數字經濟對鄉村振興是正向促進效應,說明基準回歸結果具有穩健性。

其二,剔除直轄市。由于中國各省份數字經濟發展存在較大的差異,特別是北京、天津、上海、重慶4個直轄市數字經濟發展水平位居全國前列,這可能會導致數字經濟對鄉村振興的影響效應不一致。因此,剔除北京、天津、上海、重慶4個直轄市的數據,利用余下26個省2011年—2020年數據進行檢驗,檢驗結果見表3的列(2)。結果顯示,數字經濟對鄉村振興是正向促進效應,再次說明基準回歸結果具有穩健性。

表3 穩健性與內生性檢驗

注:(1)括號內數據為值;(2)***、**、*分別表示在1%、5%和10%的水平下顯著;(3)[ ]數字為值,{ }數值為Stock-Yogo弱識別檢驗10%水平上的臨界值。

2.2.2 內生性檢驗

為了避免模型因遺漏重要變量或者被解釋變量與核心解釋變量間反向因果而產生的內生性問題,本文使用工具變量法檢驗內生性問題。參考黃群慧(2019)的研究[12],選用各個省份1984年每萬人擁有的固定電話數量作為數字經濟發展指數的工具變量。需要強調的是,1984年每萬人擁有的固定電話數量為橫截面數據,無法直接用于面板數據的回歸分析。因此,本文借鑒Nunn和Qian(2014)的研究思路[13],引入隨時間變化的變量來構造面板數據,使用樣本前一年全國互聯網用戶數分別與1984年每萬人擁有的固定電話數量的交互項作為數字經濟綜合指數的工具變量[14]。

基于此,本文運用兩階段最小二乘法(TwoStageLeastSquare,2SLS)對數字經濟助力鄉村振興的效應進行檢驗,檢驗結果表3的列(3)。結果顯示,數字經濟發展指數估計系數為0.515 7,且通過1%的顯著性檢驗,說明在考慮內生性問題后,結果依舊穩健。另外,通過測算Kleibergen-PaaprkLM統計量和Kleibergen-PaaprkWaldF統計量[15],發現所使用的工具變量是有效的。

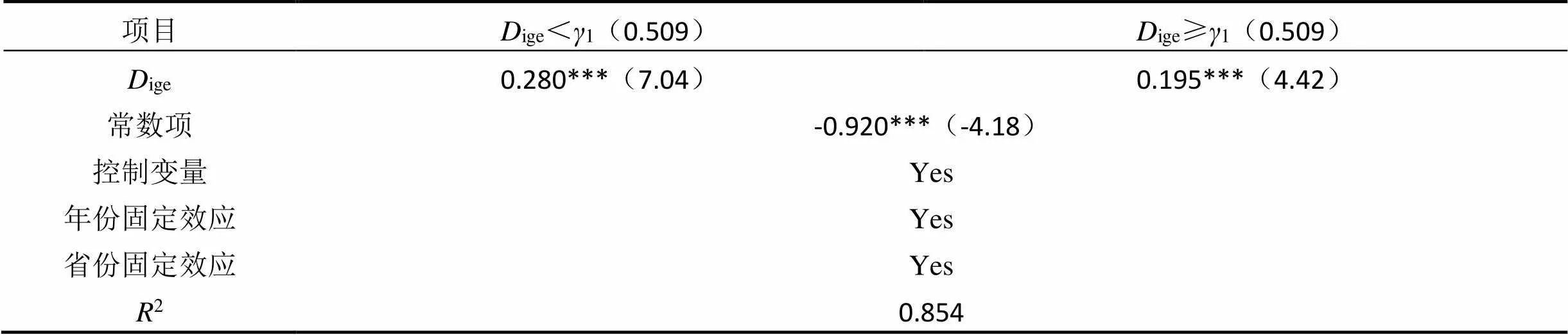

2.3 非線性效應分析

前文論述了數字經濟對鄉村振興的影響,還需探討數字經濟發展中可能存在的非線性效應,本文運用面板門檻模型進行實證分析。在模型回歸之前,需要確定數字經濟對鄉村振興是否存在門檻值以及門檻值個數。為此,在隨機自抽樣1 000次的情況下,單一門檻在1%水平上通過了顯著性檢驗,雙門檻和三重門檻檢驗未通過。鑒于此,將模型設為單門檻效應模型,回歸結果見表4。

表4的回歸結果顯示,數字經濟對鄉村振興的影響可分為兩個階段:當數字經濟發展指數小于0.509時,數字經濟發展指數(Dige)的估計系數為0.280;當數字經濟發展指數大于或等于0.509時,數字經濟發展指數(Dige)的估計系數為0.195。兩者均在1%的水平上通過了顯著性檢驗,意味著數字經濟對鄉村振興的影響產生了先強后弱的非線性轉換。

表4 門檻模型回歸結果

2.4 異質性檢驗

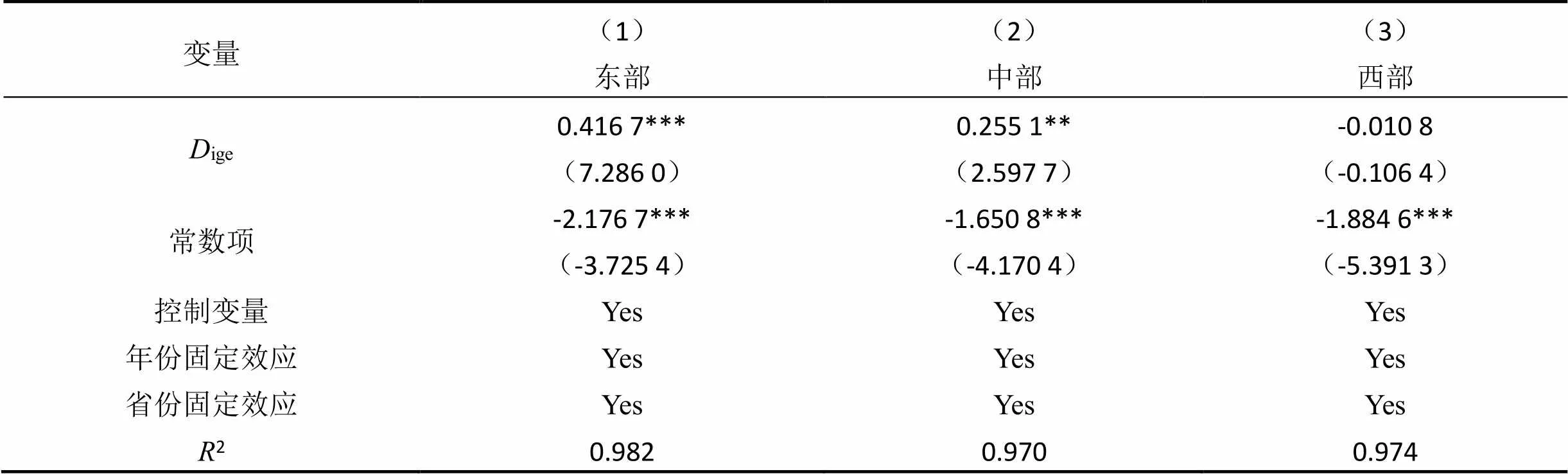

本文根據2000年國家發改委對全國省份的劃分,將研究樣本劃分為東、中、西3部分,以檢驗數字經濟對鄉村振興的影響是否存在區域異質性,檢驗結果見表5。檢驗結果顯示:東部地區數字經濟發展指數(ige)的估計系數為0.416 7,且在1%的水平上通過了顯著性檢驗;中部地區數字經濟發展指數的估計系數為0.251 1,在5%的水平上通過了顯著性檢驗;西部地區數字經濟發展指數的回歸系數為-0.010 8,未通過顯著性檢驗。根據以上結果可知,數字經濟對鄉村振興的影響效應存在明顯區域差異,東部地區效應強于中部地區,西部地區效應不顯著。可能是東部沿海地區數字經濟平臺搭建較為齊全,數字經濟人才儲備更充足,數字經濟對鄉村振興影響較大;而西部地區數字經濟起步較晚,加之數字經濟基礎設施尚不完善,數字經濟建設主要集中在城市,對農村地區輻射較少。

表5 區域異質性估計結果

3 結論與啟示

基于2011年—2020年中國30個省的面板數據,實證探究了數字經濟對鄉村振興的影響、非線性特征以及區域異質性。研究表明:第一,數字經濟對鄉村振興具有顯著的促進效應。第二,以數字經濟發展指數作為門檻變量,數字經濟對鄉村振興具有非線性影響,產生了先強后弱的非線性轉換。第三,通過區域異質性分析發現,數字經濟對鄉村振興的影響效應東部地區大于中部地區,西部地區效應不顯著。基于以上研究結果,提出如下啟示。

第一,加快數字經濟與農村經濟融合。強化農村地區5G網絡、大數據、人工智能等數字基礎設施建設,利用數字化設備建設新農業,推動農業現代化和高質量發展。加強農村與城市之間的聯系,完善物流體系,充分利用數字經濟發展優勢,縮小城鄉發展差距。

第二,數字經濟發展對鄉村振興的影響存在明顯的區域差異,應加強各個地區數字經濟基礎建設的協調力度。東部地區要發揮好示范、突破、帶動作用,在運用數字經濟驅動鄉村振興方面,為中部和西部地區提供更多可行性、可復制的經驗。

[1]秦秋霞,郭紅東,曾億武.鄉村振興中的數字賦能及實現途徑[J].江蘇大學學報(社會科學版),2021,23(5):22-33.

[2]周清香,李仙娥.數字經濟與農業高質量發展:內在機理與實證分析[J].經濟體制改革,2022(6):82-89.

[3]郭朝先,苗雨菲.數字經濟促進鄉村產業振興的機理與路徑[J].北京工業大學學報(社會科學版),2023,23(1):98-108.

[4]沈費偉,袁歡.大數據時代的數字鄉村治理:實踐邏輯與優化策略[J].農業經濟問題,2020(10):80-88.

[5]孫濤,王碩.數字經濟賦能城鄉多維融合的理論機制與實踐方略[J].理論與改革,2023(1):143-156,168.

[6]周錦.數字文化產業賦能鄉村振興戰略的機理和路徑[J].農村經濟,2021(11):10-16.

[7]劉曉燕,趙楷.數字經濟對鄉村振興高質量發展推動作用研究[J].農業經濟,2023(1):42-44.

[8]陳秧分,黃修杰,王麗娟.多功能理論視角下的中國鄉村振興與評估[J].中國農業資源與區劃,2018,39(6):201-209.

[9]趙濤,張智,梁上坤.數字經濟?創業活躍度與高質量發展:來自中國城市的經驗證據[J].管理世界,2020,36(10):65-76.

[10]孟維福,李莎,劉婧涵,等.數字普惠金融促進鄉村振興的影響機制研究[J].經濟問題,2023(3):102-111.

[11]潘為華,賀正楚,潘紅玉.中國數字經濟發展的時空演化和分布動態[J].中國軟科學,2021(10):137-147.

[12]黃群慧,余泳澤,張松林.互聯網發展與制造業生產率提升:內在機制與中國經驗[J].中國工業經濟,2019(8):5-23.

[13]NUNNN, QIANN. USFoodAidandCivilConflict[J]. AmericanEconomicReview,2014,104(6):1630-1666.

[14]朱潔西,李俊江.數字經濟?技術創新與城市綠色經濟效率:基于空間計量模型和中介效應的實證分析[J].經濟問題探索,2023(2):65-80.

[15]何雷華,王鳳,王長明.數字經濟如何驅動中國鄉村振興?[J].經濟問題探索,2022(4):1-18.

10.3969/j.issn.2095-1205.2023.08.19

F323;F49

A

2095-1205(2023)08-57-04

黃穎樑(1995—),男,漢族,江西贛州人,碩士研究生,研究方向為產業經濟學。