富水砂巖夾泥巖不良地質鐵路隧道施工技術

吳文富,張軍平

(廣西南玉鐵路有限公司,廣西 南寧 530022)

0 引言

鐵路隧道工程施工階段應根據施工圖階段的風險管理報告開展風險管理,重點結合施工前及施工過程中的調查對風險因素進行核對,對施工方案和地質因素有重大變化的風險進行評估[1]。施工中應結合現場踏勘、超前地質預報等手段對自然、地質和社會風險因素進行動態識別、評估控制。礦山法隧道富水軟弱圍巖不良地質段主要風險因素含基底變形、大變形、突水(泥)和塌方[2]。采用常規的隧道施工工藝和支護參數不能完全控制隧道施工風險,因此應根據特定的施工地質條件制定相應措施對隧道施工風險進行控制,確保隧道施工安全。

在隧道掘進過程中,超前地質預報探明前方地質情況、圍巖監控量測發生預警、初支發生變形出現裂縫等,說明結構承載力不能滿足要求[3]。通過選擇相匹配的開挖方法、主動加固圍巖、加強支護強度、采取適宜的施工工藝、增大預留變形量等一系列行之有效的措施,確保有足夠的強度抵抗隧道圍巖流變現象產生的有害荷載,保證隧道施工安全和隧道結構安全。

1 工程背景

某高速鐵路隧道位于低山丘陵區,地面最低高程為70 m,最高高程為279 m,差約210 m,地勢差異較大,坡面植被發育,洞身埋深為15~169 m。隧道為時速350 km的新建高速鐵路雙線隧道,隧道線間距5.0 m。隧道范圍內地層巖性主要為泥盆系下統郁江組薄-中厚層狀砂巖夾泥巖、灰巖、那高齡組砂巖、蓮花山組砂巖,寒武系小內沖組砂巖、砂巖夾泥巖、構造巖主要為碎裂巖,中等富水-富水。

2 超前地質預報

為及時掌握隧道掘進前方不良地質圍巖的規模、性質、穩定性以及富水情況,本隧道在富水軟弱圍巖地質段掘進施工采用TSP長距離、地質雷達短距離相結合的預報手段,并適時結合中短距離的超前地質鉆探。該工程使用YQL980型鉆機、TETSP-2地震波探測儀、100 MHz屏蔽天線地質雷達設備。綜合地質預報結論:DK100+855~DK100+980段洞身埋深約為70~130 m,圍巖地層巖性為寒武系小內沖組砂巖夾泥巖,節理裂隙發育,巖體破碎,泥質膠結,巖質極軟,強風化,遇水易軟化,為富水區段。

3 圍巖監控量測

隧道監控量測納入施工工序管理,監控工作與隧道掘進作業同步,按表1所示進行布點和監測,并動態調整或增加量測的項目和內容。隧道按原設計開挖至掌子面DK100+920處,監控量測數據顯示DK100+915隧道拱頂沉降累計達到 568.6 mm,隧道洞身凈空收斂變化值累計592.1 mm,隧道初支發生變形。

4 施工措施

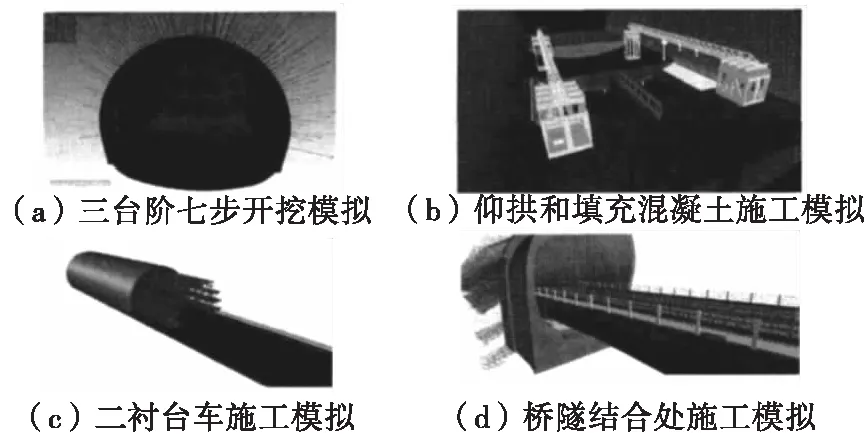

根據隧道變形情況,如圖1所示對DK100+855~DK100+980軟弱圍巖不良地質段制定相應施工優化措施,保證隧道施工和結構安全。

圖1 優化支護參數示意圖

4.1 初支侵限凈空段拆除處理

4.1.1 掌子面臨時封閉

隧道開挖掌子面暫停施工,采用C25噴混凝土進行封閉處理,厚度為25 cm,以保證掌子面穩定及后序施工安全。上臺階及中臺階設置臨時仰拱臨時封閉,以控制變形,臨時仰拱鋼架采用Ⅰ18輕型工字鋼,鋼架間距結合洞身拱墻鋼架間距,每2榀鋼架設置一處,臨時仰拱噴射C25混凝土,厚18 cm。

4.1.2 套拱支護

對初支拱墻采用Ⅰ20a 型鋼進行臨時加固,間距0.8 m/榀,鋼架采用Ⅰ16型鋼縱向焊接連接,環向間距1 m,鋼架與初支密貼。

4.1.3 徑向注漿

對初支背后圍巖進行注漿加固和堵水,注漿范圍4 m,注漿漿液采用雙液漿,注漿壓力為1.5 MPa。

4.1.4 初支侵限部分拆除

利用風鎬對已施作的變形初支段落鑿除15 cm寬的凹槽劃分工作單元,工作單元取0.5 m,利用液壓破碎機拆除作業,拆除后立即初噴C25噴射混凝土,重新施作初期支護。

4.2 支護參數優化

對隧道DK100+855~DK100+920凈空侵限段和DK100+920~DK100+980未開挖段支護參數優化如表2所示。

表2 隧道優化支護參數表

4.3 施工工藝優化

4.3.1 施工工法

采用三臺階預留核心土法施工,上臺階、中臺階每2榀拱架增設Ⅰ18輕型工字鋼作臨時橫撐。

4.3.2 工藝流程

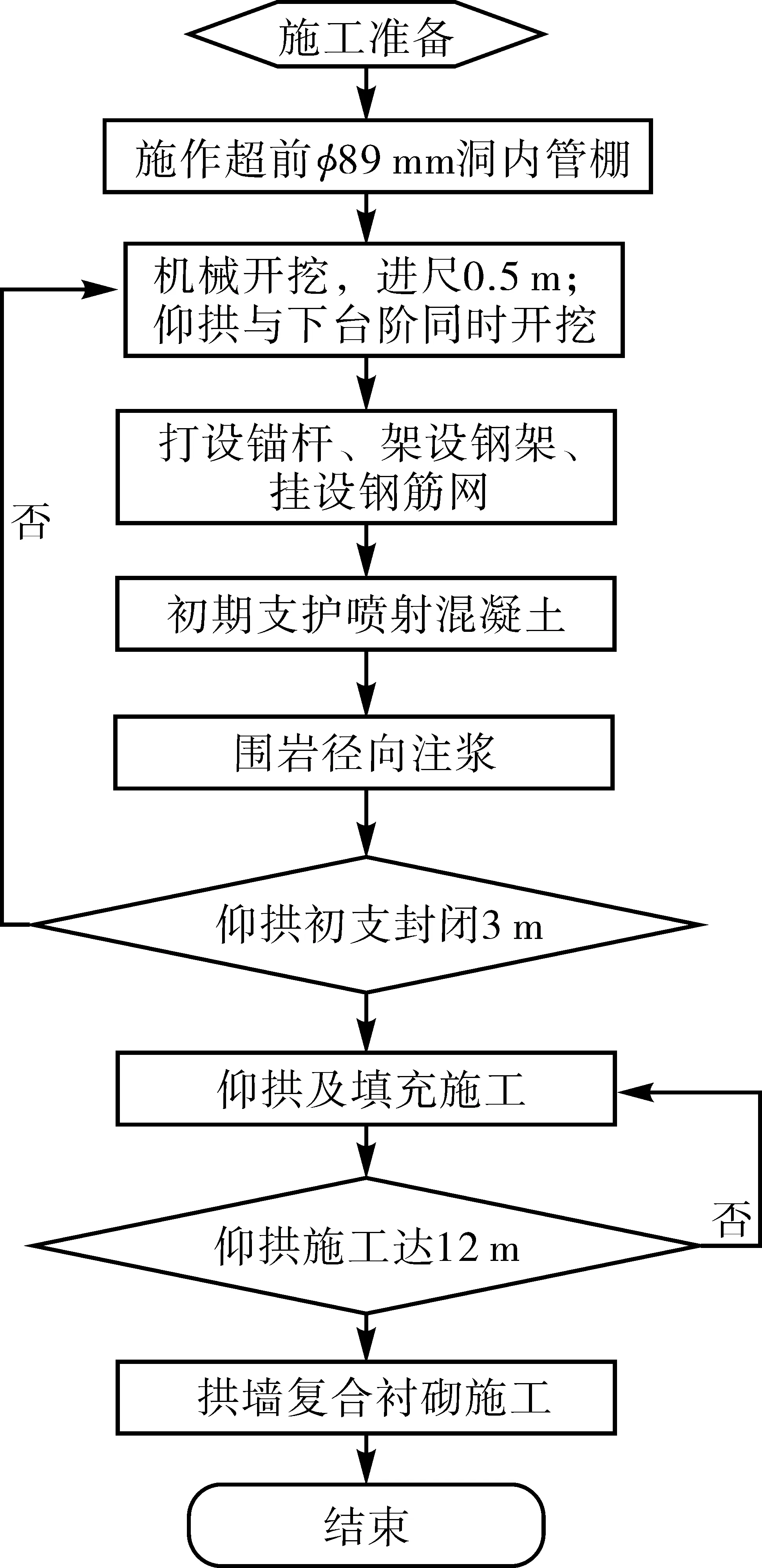

工藝流程圖如圖2所示。

圖2 工藝流程圖

4.3.3 施工進尺及步距

嚴格遵循“短進尺,強支護”原則,施工中應嚴格控制開挖循環進尺,上、中、下臺階每循環不大于1榀鋼架;為初期支護盡早閉合,以保證隧道安全,仰拱與下臺階同步開挖,每循環不大于1榀鋼架。仰拱初期支護達3 m后,立即施作仰拱及填充,仰拱及填充達12 m立即施作拱墻襯砌。恢復掌子面掘進后,仰拱初支封閉位置與隧道開挖面步距≤25 m,二襯端頭與隧道開挖面步距≤70 m。

4.3.4 洞內排水

采用引流槽做好隧道滲水的引排工作,及時將滲水引排至臨時集水坑,避免浸泡基底圍巖,采用階梯排水及時將集水坑內的水排出隧道。在隧道開挖的過程中,在掌子面設移動潛水泵,將隧道出水抽排至集水坑,經由集水坑抽至洞外的污水沉淀池,經污水處理后排放,同時配備足夠的排水設施以便能應急處理突發的涌水。

4.4 施工質量控制

(1)初支采用濕噴混凝土,避免混凝土后期強度不足,從而導致初支變形。

(2)二襯前初支結構的7 d平均變形速率<1 mm/d時方可施工二襯混凝土。

(3)清理仰拱面基底,不允許有虛渣淤泥情況,防止后期不利荷載集中在薄弱環節,致使拱腳脫離開裂。

(4)根據二襯施工前支護斷面計算混凝土使用量,因結構不能均勻變形,無法避免超填地段,根據超填位置在灌注過程中著重考慮,避免二襯臺車不均勻澆筑出現偏離。

(5)受變形影響,隧道內二襯混凝土厚度以及斷面要遠大于常規設計,導致混凝土澆筑量變大,屬于大體積混凝土施工,要制定相應的大體積混凝土施工控制措施。

4.5 結構受力監測

施工后及時對圍巖壓力、接觸壓力、二襯混凝土應力進行測試。圍巖壓力測試采用雙膜振弦式壓力盒,量程規格2.0 MPa,布置于圍巖與初支間;接觸壓力測試采用用雙膜振弦式壓力盒,量程規格2.0 MPa,布置于初支與二襯防水板之間;二襯混凝土應力進行測試設置于二襯混凝土結構內。

5 施工效果

5.1 施工工效

DK100+855~DK100+980軟弱圍巖不良地質段于2022-07-20優化措施施工,于2022-10-26施工完成,工期99 d,進度指標為37.9 m/月,滿足施工要求。隧道于2022-11-20安全順利貫通。

5.2 安全性分析

通過優化隧道施工的相應措施,DK100+855~DK100+980軟弱圍巖不良地質段監控量測數據顯示隧道變形趨于穩定。優化支護參數后施工段變形最大斷面(DK100+975)拱頂沉降累計達到94.7 mm,收斂變化值累計110.1 mm,如圖3、圖4所示。監控量測數據均小于預留變形量200 mm,7 d平均變形速率<1 mm/d,優化施工參數后對隧道變形控制效果明顯。

圖3 DK100+975拱頂下沉曲線圖

6 結語

本文以某鐵路隧道為例,研究通過選擇相匹配的開挖方法、主動加固圍巖、加強支護參數、有利的施工工藝等措施,解決隧道富水軟弱圍巖不良地質段初支變形大的難題,保證隧道施工安全及結構安全,可為類似項目提供參考。