棉蚜抗藥性現狀及治理策略

石丹丹, 張 帥, 梁 沛*

(1. 中國農業大學昆蟲學系,北京 100193;2. 全國農業技術推廣服務中心,北京 100125)

棉蚜 (瓜蚜)AphisgossypiiGlover (半翅目:蚜科)是一種世界性的農業昆蟲[1-2],可通過直接取食或傳播植物病毒為害多種寄主植物,是錦葵科 (棉花、木槿等)、葫蘆科 (西瓜、黃瓜等)和茄科 (茄子、辣椒等)等多種農作物及一些觀賞植物的重要害蟲[3-5]。化學殺蟲劑是棉蚜綜合防治中不可或缺的主要防治措施,但是棉蚜較強的繁殖能力和適應能力以及殺蟲劑的不合理使用,致使棉蚜對多種殺蟲劑產生了抗藥性,嚴重威脅農作物安全生產,造成巨大的經濟損失[6-7]。梁彥等[6]于2013年總結了1964年至2012年國內外棉蚜對殺蟲劑的抗性演化歷史,本文主要對近10年來棉蚜的抗藥性現狀、抗性機制和抗性治理策略進行綜述,意在為棉蚜的可持續治理和科學施策提供借鑒。

1 棉蚜對殺蟲劑抗性的發展和現狀

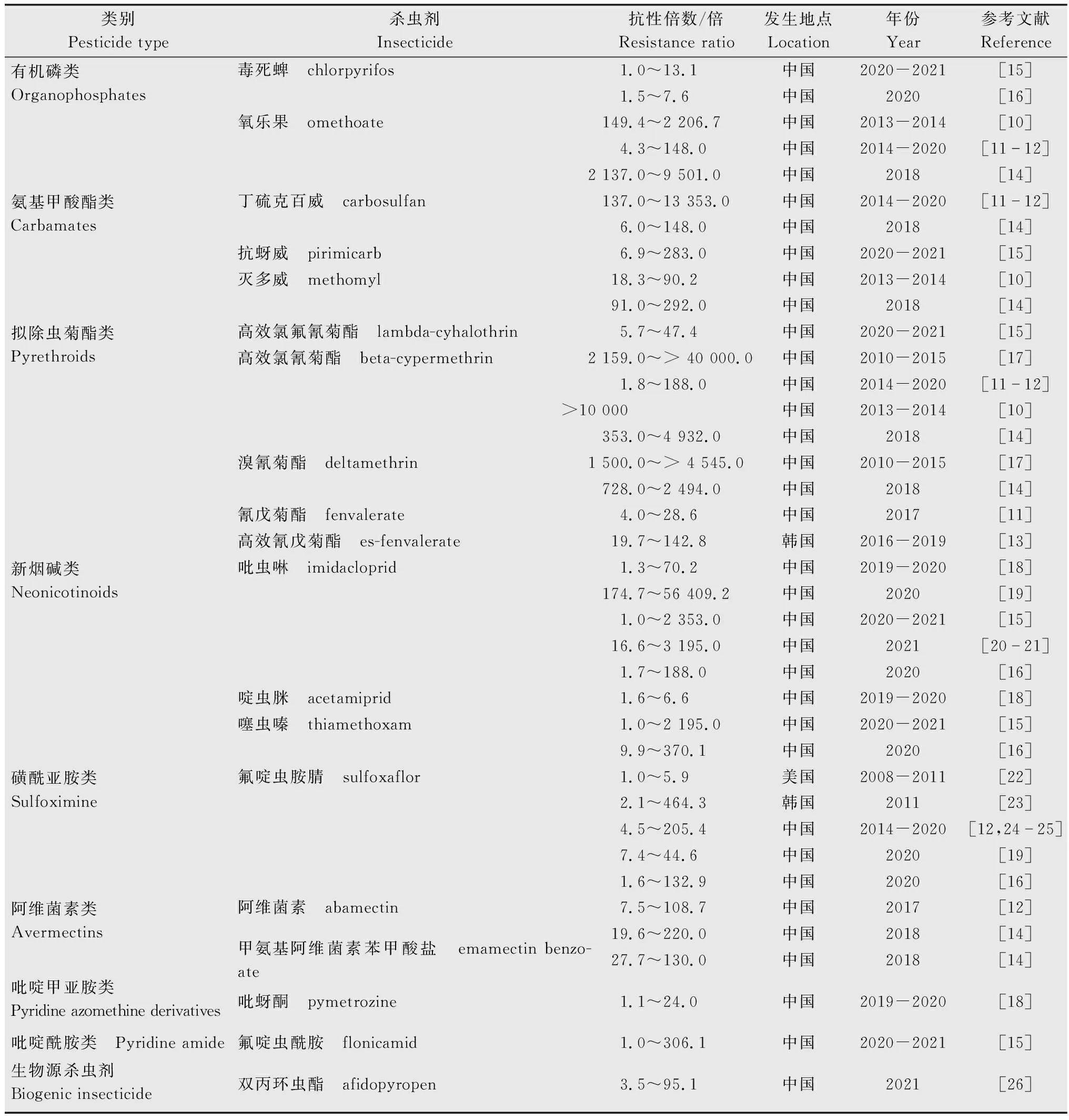

有機磷類、氨基甲酸酯類殺蟲劑具有廣泛的殺蟲活性,是棉蚜早期化學防控中首選的殺蟲劑[8]。隨后擬除蟲菊酯類殺蟲劑因其高效、低毒等特點得到了廣泛應用,這也導致了棉蚜對這三大類殺蟲劑抗性的快速發展[6]。20世紀90年代吡蟲啉出現后,新煙堿類殺蟲劑迅速成為防治蚜蟲最有效的替代品[9]。但很快棉蚜對新煙堿類殺蟲劑也產生了抗性[7]。近年來,新型殺蟲劑如磺酰亞胺類的氟啶蟲胺腈、吡啶酰胺類的氟啶蟲酰胺以及生物源殺蟲劑雙丙環蟲酯等也陸續應用于棉蚜的田間防治。雖然這些藥劑剛開始都具有非常好的防治效果,但由于不合理使用,棉蚜同樣對其產生了抗性 (表1)。

表1 棉蚜近10年的抗藥性概況Table 1 Overview of insecticide resistance in Aphis gossypii in the past ten years

1.1 棉蚜對有機磷和氨基甲酸酯類殺蟲劑的抗性

2013年-2014年,張帥等[10]發現山東濱州、河南西華兩地棉蚜種群對有機磷類殺蟲劑 (氧樂果)具有高水平抗性;河北邱縣、山東濱州、河南西華三個地區棉蚜種群對滅多威處于中等水平抗性 (抗性倍數在18.3~90.2倍之間)。自2014起連續7年對河北保定、滄州和邯鄲3個地區進行監測發現,棉蚜對氧樂果具有中等至高水平抗性,對丁硫克百威為高水平抗性,最高達10 000多倍[11-12]。2016年-2019年,Nam等[13]發現韓國溫室辣椒上的棉蚜種群對乙酰甲胺磷處于敏感水平。2018年,新疆哈密等6個地區棉蚜對氧樂果抗性達到2 137~9 501倍,對滅多威和丁硫克百威的抗性分別處于中等至高水平抗性和低至高水平抗性[14]。2020年-2021年,河南、湖北和湖南3個省份棉蚜 (瓜蚜)對毒死蜱處于敏感至低水平抗性;對抗蚜威處于低至中等水平抗性[15]。2020年,崔麗等[16]發現山東、河北和河南7個棉蚜種群對毒死蜱處于敏感至低水平抗性。總體來看,除了新疆棉區外,其他地區棉蚜對有機磷類殺蟲劑抗性呈現下降趨勢,處于敏感至低水平抗性,對氨基甲酸酯類殺蟲劑產生了不同水平的抗性,不同棉區之間抗性水平差異性較大,部分棉區棉蚜對丁硫克百威維持在高水平抗性。

1.2 棉蚜對擬除蟲菊酯類殺蟲劑的抗性

2010年-2015年,我國新疆、湖北、安徽、山西、河南、江蘇、山東7個省份11個棉蚜種群對高效氯氰菊酯和溴氰菊酯均表現出極高的抗性,抗性倍數達1 500~40 000倍[17]。2013年-2014年,張帥等[10]發現河北邱縣、山東濱州、河南西華3個地區棉蚜種群對高效氯氰菊酯的抗性均已達10 000倍以上。2014年-2020年,河北保定、滄州和邯鄲3個地區棉蚜對高效氯氰菊酯同樣處于高水平抗性[11-12]。2016年-2019年,Nam等[13]發現韓國溫室辣椒上的棉蚜對高效氰戊菊酯處于中等至高等水平抗性 (19.7~142.8倍)。2017年,河北保定、滄州和邯鄲3個地區棉蚜對氰戊菊酯處于低至中等水平抗性[11]。2018年,新疆哈密等6個地區棉蚜對溴氰菊酯和高效氯氰菊酯分別達到了728~2 494倍和353~4 942倍的高水平抗性[14]。2020年-2021年檢測結果表明,河南、湖北和湖南3個省份棉蚜(瓜蚜)對高效氯氟氰菊酯低至中等水平抗性[15]。2020年,崔麗等[16]的檢測發現,山東和河南地區棉蚜對高效氯氟氰菊酯處于低至中等水平抗性。總體來看,棉蚜對高效氯氰菊酯、溴氰菊酯等擬除蟲菊酯類殺蟲劑均處于高水平抗性,對于高效氯氟氰菊酯抗性水平處于上升階段。

1.3 棉蚜對新煙堿類殺蟲劑的抗性

馬康生等[7]對2004年至2019年間棉蚜對新煙堿類殺蟲劑的抗性相關文獻進行了較為全面的梳理,發現國內外棉蚜種群對該類藥劑均已產生了不同水平的抗性,本文不再贅述。最新檢測表明,貴州省4個地區辣椒上的棉蚜對啶蟲脒處于敏感至低水平抗性,對吡蟲啉處于敏感至中等水平抗性[18]。2020年,李仁等[19]對河北、山東、山西和新疆共16個地區的棉蚜種群的檢測結果表明,這些棉蚜種群對吡蟲啉均處于高水平抗性。2020年-2021年的檢測結果發現河南、湖北和湖南3個省份棉蚜 (瓜蚜)對吡蟲啉和噻蟲嗪處于敏感至高等水平抗性,最高分別達到2 353倍和2 195倍[15]。2020年,崔麗等[16]發現山東、河北和河南棉花上采集的6個棉蚜田間種群均對吡蟲啉和噻蟲嗪處于中等至高水平抗性;1個采自花椒上的棉蚜種群對吡蟲啉敏感,對噻蟲嗪具有9.9倍的低水平抗性。2021年,對新疆、河北、河南、山西及山東5省共19個棉蚜田間種群的檢測結果表明,除河南南陽市和新疆圖木舒克市兩個種群仍然保持敏感外,其他17個種群均對吡蟲啉產生了抗性 (16.6~3 195倍)[20-21]。總體來看,棉蚜對新煙堿類殺蟲劑抗性水平差異較大,大部分棉區的棉蚜對吡蟲啉仍處于高水平抗性。

1.4 棉蚜對磺酰亞胺類殺蟲劑的抗性

該類殺蟲劑主要是氟啶蟲胺腈。2008年-2011年,美國中南部 (密西西比州、路易斯安那州、阿肯色州、田納西州和德克薩斯州)的棉蚜對氟啶蟲胺腈仍然保持敏感性 (1.0~5.9倍)[22],但韓國扶余、驪州和清州3個地區的棉蚜已對其產生了中等至高水平抗性,最高達464倍[23]。氟啶蟲胺腈在我國最早于2013年登記用于棉蚜防治,但2014-2020年,河北棉區棉蚜對氟啶蟲胺腈的抗性不斷上升,從4.5倍上升至205倍[12, 24-25]。李仁等[19]2020年的檢測結果表明,河北、山東、山西和新疆4省(區)16個棉蚜種群對氟啶蟲胺腈維持在低至中等水平抗性。崔麗等[16]2020年的最新研究表明,山東、河北和河南棉區棉蚜對氟啶蟲胺腈處于中等至高水平抗性,其中山東泰安種群抗性水平最高,抗性倍數達132.9倍。總體來看,氟啶蟲胺腈對棉蚜的防治效果下降,部分棉區表現為高水平抗性。

1.5 棉蚜對其他殺蟲劑的抗性

除上述幾大類外,目前用于棉蚜防治的殺蟲劑還有阿維菌素、吡蚜酮、雙丙環蟲酯和溴蟲氟苯雙酰胺等。2017年安靜杰等[12]的結果表明,河北保定、邯鄲和滄州棉區棉蚜種群對阿維菌素產生了中等至高水平抗性 (7.5~108.7倍)。2018年,新疆哈密等6個地區棉蚜種群對阿維菌素和甲維鹽的抗性同樣處于中等至高水平抗性,最高達220倍[14]。

雖然雙丙環蟲酯2019年才在我國登記用于棉蚜的防治,但本實驗室2019年-2021年連續3年的監測結果表明,河北、山東、山西和新疆等重點棉區棉蚜種群對雙丙環蟲酯的抗性已經呈現明顯上升趨勢[26]。

2019年-2020年,韋治艷等[18]對采自貴州省4個地區辣椒上的棉蚜檢測發現,其對吡蚜酮處于敏感至中等水平抗性。本實驗室最近的檢測結果表明,新疆、河北、河南、山西及山東5省(區)共19個棉蚜田間種群對新型殺蟲劑環丙氟蟲胺和溴蟲氟苯雙酰胺均保持敏感[20-21]。

2 棉蚜對殺蟲劑抗性的分子機制

目前,關于棉蚜對殺蟲劑抗性機制的報道主要涉及代謝抗性、靶標抗性和腸道共生菌參與的抗性3個方面。

2.1 代謝抗性

代謝抗性是指由于解毒代謝能力增強導致的抗藥性,是害蟲對殺蟲劑產生抗性的重要機制之一。殺蟲劑有效成分到達靶標的量只占進入體內總藥量的很少部分,大部分都被解毒酶,如細胞色素P450多功能氧化酶、羧酸酯酶、ABC轉運蛋白等降解或結合后貯存于脂肪體中或排出體外。這些酶的代謝能力增強能夠使到達靶標的殺蟲劑大幅度減少,從而提高害蟲對殺蟲劑的耐受能力,產生抗藥性[27-28]。

昆蟲細胞色素P450多功能氧化酶 (cytochrome P450 monooxygenases,P450s)是昆蟲體內主要的解毒代謝酶,具有多種重要的生理功能,包括催化和代謝多種不同結構的內源和外源底物,在棉蚜對殺蟲劑的抗性中發揮著關鍵作用[29]。有研究表明,P450基因表達量升高導致的酶活性增強是棉蚜對吡蟲啉、噻蟲嗪等新煙堿類殺蟲劑產生抗性的主要原因[7]。此外,Peng等[30]和Pan等[31]研究表明P450基因CYP6A2和CYP380C6的過表達與棉蚜對螺蟲乙酯的抗性密切相關。Ma等[32]在抗氟啶蟲胺腈棉蚜品系中鑒定到多個過表達的P450基因,進一步利用RNA干擾技術證明CYP6CY13和CYP6CY19介導了棉蚜對氟啶蟲胺腈的抗性。Zeng等[33]通過構建轉基因果蠅品系證明了CYP380C6、CYP4CJ1和CYP6CY21的過表達參與了棉蚜對溴氰蟲酰胺的抗性;CYP380C6、CYP6CY7和CYP6CY21的過表達還導致溴氰蟲酰胺棉蚜抗性品系對順式氯氰菊酯產生了交互抗性。

羧酸酯酶 (carboxylesterases,CarEs)是參與殺蟲劑代謝的重要水解酶,很多研究表明其活性增強與棉蚜對有機磷類、氨基甲酸酯類和擬除蟲菊酯類等傳統殺蟲劑的抗性密切相關,例如羧酸酯酶基因的過表達介導了棉蚜對馬拉硫磷、氧樂果和溴氰菊酯的抗性[34-36]。但是羧酸酯酶在棉蚜對新煙堿類殺蟲劑抗性中的作用尚不明確[7]。崔麗等[37]發現羧酸酯酶活力的增強與棉蚜對吡蟲啉的抗性相關,但缺乏進一步的功能驗證。

谷胱甘肽S-轉移酶 (glutathioneS-transferases,GSTs)在昆蟲對化合物的初級代謝和次級代謝中均發揮著重要作用[38],但有關GSTs與棉蚜抗藥性的報道較少,有限的研究表明GSTs活力的升高與棉蚜對吡蟲啉的抗性相關[37],但有待進一步驗證。

UDP-葡糖基轉移酶 (UDP-glycosyltransferase,UGT)是重要的Ⅱ相解毒酶。有研究表明UGT基因的過表達參與了棉蚜對吡蟲啉和噻蟲嗪的抗性[39-41]。Zeng等[33]通過構建轉基因果蠅品系證明了UGT341A4、UGT344B4、UGT344M2的上調表達參與了棉蚜對溴氰蟲酰胺的抗性,其中UGT341A4和UGT344M2 的過表達參與溴氰蟲酰胺和順式氯氰菊酯的交互抗性[33]。Ma等[42]利用RNA干擾技術證明UGT344B4、UGT344C5和UGT344A11的過表達調控棉蚜對氟啶蟲胺腈的抗性。Pan等[43]發現UGT介導的糖氧化作用與棉蚜對螺蟲乙酯的抗性有關,尤其是UGT344M2的過表達有助于棉蚜對螺蟲乙酯的解毒代謝。

ABC轉運蛋白 (ATP-binding cassette transporters,ABCs)在殺蟲劑抗藥性中的主要功能是參與殺蟲劑及其代謝產物的跨膜運輸,從而將其從細胞中轉運出去[44]。有研究結果表明ABC轉運蛋白除了在棉蚜對吡蟲啉和噻蟲嗪的抗性中發揮作用之外,包括ABCB4、ABCB5、ABCF2、MRP11和MRP12在內的多種ABC轉運蛋白基因的過表達與棉蚜對螺蟲乙酯的抗性有關[45-46],而ABCB5、ABCG4、ABCG7、ABCG16、ABCG17、ABCG26和MRP12的過表達則參與了棉蚜對溴氰蟲酰胺的抗性[47]。

此外,有研究表明化學感覺蛋白 (chemosensory proteins,CSPs)也參與了棉蚜對殺蟲劑的抗性。CSPs也是節肢動物中的一類轉運蛋白,在昆蟲感受外界化學信號等多個生理功能發揮著重要作用[48]。Li等[49]首次證實在黑腹果蠅中過表達棉蚜AgosCSP5基因可顯著增強果蠅對氧樂果、吡蟲啉和氯氰菊酯的抗性。Xu等[50]發現AgoCSP1、AgoCSP4和AgoCSP5在棉蚜抗溴氰蟲酰胺品系中組成性過表達,分別抑制這3個CSP基因的表達可顯著提高抗性棉蚜對溴氰蟲酰胺的敏感性,證明其參與了棉蚜對溴氰蟲酰胺的抗性。Xu等[51]的研究表明,化學感覺蛋白基因CSP1和CSP4的過表達參與了棉蚜對螺蟲乙酯的抗性。上述研究只是證明這些CSP基因參與了棉蚜對不同殺蟲劑的抗性,但對其參與抗性的分子機制均缺乏了解,有待進一步研究。

2.2 靶標抗性

靶標抗性是指由于殺蟲劑分子靶標的結構或表達水平變化導致的抗藥性。氨基甲酸酯類和有機磷類殺蟲劑的作用靶標是昆蟲乙酰膽堿酯酶 (acetylcholionesterase,AChE),董雙林等[52]綜述了棉蚜AChE對殺蟲劑不敏感的分子機制,表明AChE基因的兩個突變 (S431F和A302S)是棉蚜對多種氨基甲酸酯類和有機磷類殺蟲劑不敏感的主要原因。馬康生等[7]綜述了棉蚜抗新煙堿類殺蟲劑抗性分子機制的研究進展,認為煙堿型乙酰膽堿受體β1 亞基 (nicotinic acetylcholine receptorβ1 subunit,nAChRβ1)的氨基酸突變以及受體基因表達量下調是導致棉蚜產生抗性的重要原因。比如,已證實煙堿型乙酰膽堿受體β1 亞基的L80S、R81T、V62I 和K264E突變與棉蚜對吡蟲啉的抗性有關[21, 23]。

電壓門控鈉離子通道 (voltage-gated sodium channels,VGSC)的基因突變是昆蟲對擬除蟲菊酯類殺蟲劑產生抗性的主要原因,特別是其跨膜結構域ⅡS4-S6上L1014F導致擊倒抗性 (knockdown resistance,kdr)及其與M918L突變共同導致的超級擊倒抗性 (super-kdr) 在家蠅Muscadomestica等多種昆蟲中都已經被證實[53]。棉蚜VGSC的這兩個突變同樣導致其對擬除蟲菊酯類殺蟲劑的抗性。 Williamson等[54]和Chen等[17]分別發現棉蚜鈉離子通道L1014F和 M918L突變使得棉蚜田間種群對高效氯氰菊酯和溴氰菊酯具有高水平抗性。此外,Munkhbayar等[55]發現新疆棉蚜種群除了M918L突變外,還發現了一個新的氨基酸取代 (M918V)。

值得注意的是,棉蚜田間抗性種群的不同靶標蛋白上往往同時存在多個抗性相關的氨基酸突變,如新疆棉蚜種群中同時存在VGSC上的 M918L/V和nAChR上的 R81T兩個位點的突變[55],山東棉蚜種群中同時存在nAChR上的R81T、K264E和VGSC上的L1014F突變[56],我國中部地區棉蚜種群同時存在nAChR的V62I和R81T、AChE的A302S和S431F及VGSC的M918L等5個突變,從而導致同一棉蚜種群多對種類型的殺蟲劑產生了抗性[15]。 韓國溫室中為害辣椒的棉蚜種群中同樣同時存在nAChR (R81T)、VGSC (M918L)和AChE (S431F)3個靶標基因的突變[13]。

此外,靶標受體基因表達量的改變也可能在抗性發展中發揮作用。乙酰輔酶A羧化酶 (acetyl-CoA carboxylase,ACC)是一種生物素依賴酶,主要催化脂肪酸的生物合成[57]。季酮酸類殺蟲劑螺蟲乙酯作為ACC的抑制劑,通過抑制ACC進而干擾總脂質的生物合成從而殺死害蟲[58]。有研究表明,ACC的過量表達導致棉蚜對螺蟲乙酯的敏感性降低[59]。

2.3 腸道共生細菌介導的抗性

昆蟲腸道共生菌可以促進宿主對植物毒素和殺蟲劑的抵抗力[60]。張云驊等[61]綜述了昆蟲腸道共生菌與宿主營養和解毒代謝的關系,昆蟲共生菌可以直接代謝有毒物質或者間接調控宿主的解毒代謝。Zhang 等[62]發現敏感和螺蟲乙酯抗性品系棉蚜腸道共生菌菌群的種類和豐度均存在顯著差異,且用抗生素 (氨芐青霉素和四環素)處理可增強螺蟲乙酯對抗性棉蚜的毒力,說明某些腸道共生菌可能參與了棉蚜對螺蟲乙酯的抗性。Guo等[63]發現取食葫蘆科植物的兩種不同體色 (綠色和黃色)的棉蚜 (瓜蚜)對殺蟲劑抗性的差異與Buchnera屬共生菌的豐度增加有關。本實驗室最新研究表明,腸道中鞘氨醇單胞菌Sphingomonas的豐度增加顯著增強了棉蚜對吡蟲啉的抗性;進一步研究發現鞘氨醇單胞菌可通過羥基化和硝基還原直接代謝吡蟲啉 (代謝效率高達 56%),從而介導了棉蚜對吡蟲啉的抗性[64]。

3 棉蚜抗性治理策略

隨著棉蚜對殺蟲劑抗性的不斷發展,對其抗性進行有效治理仍然面臨巨大挑戰。要有效治理棉蚜的抗藥性,至少應該做到以下幾個方面。

3.1 強化綜合防治策略

對包括棉蚜在內的幾乎所有害蟲可持續控制的首選策略應該是害蟲綜合治理 (integrated pest management,IPM)。而在IPM中,首先應該考慮的是如何充分利用農業防治、生物防治和物理防治等非化學防治措施。化學防治雖然也是IPM策略的主要內容之一,但它是IPM的“壓艙石”,只有其他措施無法有效壓低害蟲種群數量時才考慮使用化學殺蟲劑。因為任何化學殺蟲劑,只要長期使用就會導致害蟲對其產生抗藥性,這幾乎是不可避免的。而且化學殺蟲劑的大面積使用還會對田間天敵種群 (自然的或人工釋放的)造成影響,顯著降低其自然控害能力,加快棉蚜種群數量增長。到目前為止,還沒有一種化學殺蟲劑對所有天敵都安全。因此,在同樣能有效控制害蟲種群數量的情況下,盡可能地少用或者不用化學防治,以降低害蟲產生抗藥性的風險及由此帶來的一系列問題。

3.2 加強棉蚜田間種群抗性監測

明確棉蚜的抗藥性現狀是科學選藥和精準用藥的關鍵,而加強對田間種群的抗藥性監測則是了解棉蚜田間種群對殺蟲劑抗性現狀的最直接、有效的方法。抗藥性監測的目的有二:一是了解當年不同地區棉蚜對常用的主要殺蟲劑的抗性水平及抗性基因頻率,為下一年科學選藥、合理用藥提供依據;二是了解同一地區不同年份間棉蚜抗藥性變化動態及發展趨勢,為制訂中、長期抗性治理策略提供參考。對于剛剛登記使用的新型殺蟲劑尤其要做好抗藥性監測,特別是抗性基因頻率的監測,在抗性基因頻率明顯上升但在種群水平還未表現出明顯抗性時及時制訂預防性抗性治理策略,避免抗性的進一步發展。

3.3 科學合理使用殺蟲劑

首先要根據對本地棉蚜抗藥性監測結果合理選藥。對于棉蚜尚未產生明顯抗藥性或低水平抗性的殺蟲劑可以繼續使用;對于棉蚜已經產生中等水平抗性的殺蟲劑應該嚴格限制使用,即每個生長季只使用1次,避免抗性進一步發展;對于已經產生高水平抗性、在推薦劑量下防治效果明顯下降的殺蟲劑應停止使用。對于可以使用的殺蟲劑,最好選擇與作用靶標不同且無交互抗性的殺蟲劑混合使用 (可以購買商品化的混配制劑,也可以在農技人員指導下進行桶混),以達到既有效控制棉蚜,又延緩其抗性發展的目的。對于剛上市的新型殺蟲劑尤其要注意與現有殺蟲劑的合理混用,不僅可以有效延緩棉蚜對其抗藥性的產生和發展,還能在顯著降低防治成本 (新藥一般都比較貴)的情況下達到理想的防治效果,可謂一舉三得。

殺蟲劑的輪換使用是有效治理棉蚜抗藥性的另一重要措施。高希武先生指出,殺蟲劑的輪用的主要依據是害蟲抗藥性的產生是在殺蟲劑存在條件下“瞬間進化”的結果,當停止使用殺蟲劑后,種群中的抗性個體在“瞬間進化”條件 (殺蟲劑的選擇壓力)消失后,因其生物適應性比敏感個體低而逐漸被淘汰,導致其在種群中所占比例不斷下降,敏感個體的比例不斷增加,使得整個種群對殺蟲劑的敏感性得以恢復[65]。因此,合理輪換使用作用機制不同且無交互抗性的殺蟲劑,也可有效延緩棉蚜抗藥性的發展。

3.4 合理使用增效劑

合理使用增效劑是延緩害蟲抗藥性發展的又一有效措施。增效劑可通過增加藥劑對昆蟲體壁的滲透性、抑制昆蟲解毒酶活性及增強藥劑的內吸性等多種途徑顯著提高殺蟲劑的活性并延緩抗藥性發展。目前商品化的增效劑產品比較多,在棉蚜防治中,加入商品化的增效助劑可以減少噻蟲嗪的使用量達30%[66]。需要注意的是,同一增效劑對不同殺蟲劑的增效作用可能存在較大差異,有的甚至會起到反作用,因此在使用前一定要通過田間試驗篩選出真正有效的增效劑。

3.5 加強多學科合作、創新防控策略

加強多學科合作,不斷創新害蟲防控策略為有效治理棉蚜抗藥性發展提供有力的技術支撐。例如,利用納米載體同時搭載低劑量的噻蟲嗪、靶向突觸蛋白的雙鏈RNA (syn-dsRNA)可實現棉蚜的高致死率[67];在棉花中表達棉蚜的P450基因的雙鏈RNAdsAgCYP6CY3-P1不僅顯著延緩了棉蚜的生長發育,降低了其種群密度,還增加了其對吡蟲啉和啶蟲脒的敏感性[68]。

4 結語

棉蚜的抗藥性不是一朝一夕形成的,因此對棉蚜抗藥性的治理也不可能一蹴而就。只有真正執行IPM策略,優先采用非化學防治措施;加強棉蚜抗藥性監測,并根據監測結果及時調整防控策略;加強科普宣傳,指導種植戶科學選藥、合理用藥,并不斷研發和應用新的靶向基因的綠色防控新技術,才可能實現棉蚜的可持續治理,保障農業安全生產。