清代軍府制度的再探討*

鋒 暉 馬 蘭

(新疆師范大學 歷史與社會學院 新疆 烏魯木齊 830017)

[內容提要] 學界對清代新疆治理的研究以軍府制為核心,但長期沿用清人觀點,對新疆軍府諸多問題探討不足。本文利用清代滿文漢文檔案資料,進一步考察新疆軍府體系流變,對比其異同,總結其得失,深入闡述清代新疆軍府制度及治疆制度的要素、特點、意義及局限。

清朝平定噶爾叛亂、大小和卓叛亂后,完成了統一天山南北、安定西北邊陲的大業,開始實施軍府治疆制度,移駐八旗、綠營官兵,構建新疆軍府體系。新疆戰略地位重要,人文環境特殊,使軍府治疆制度亦特色鮮明,維系百年未有大變。對軍府治疆制度的研究,學界成果豐碩,如,管守新先生著的《清代新疆軍府制度研究》①管守新:《清代新疆軍府制度研究》,新疆大學出版社,2002年。,解析清朝新疆軍府結構、官員職掌;中國臺灣羅運治先生著的《清高宗統治新疆政策的探討》②羅運治:《清高宗統治新疆政策的探討》,里仁書局,1983年。,以清朝新疆治理政策為主線,以軍事、民事、經濟、民族、臺站為專題分別論述,劃分新疆駐防階段。

研究清朝軍府治疆須確定軍事駐防的戰略目標與戰略對象,學界長期沿襲清人觀點,對新疆軍府制度的諸多特點或難以解答,或對軍府設置背景、人員、地點、制度等諸多問題的解答因果不明,對各域駐防官員職權、管理制度差異有待進一步討論,如今隨著研究成果的日益豐碩,諸多問題逐漸明朗,滿文原檔大量影印出版,滿文檔案譯作不斷涌現,這為深入研究清廷八旗軍府治疆提供了諸多便利條件。

新疆古稱西域,1884年,清政府正式在新疆設省,并取“故土新歸”之意,改稱西域為“新疆”。需要指出的是,本文的新疆實際是西域。

一、清代軍府治疆的要素

清政府在西域設置軍府,影響其決策要素主要有五個:一是軍府設置圍繞安全威脅而定,二是駐防目標依據長治久安而設,三是軍府體制體現軍管制度屬性,四是駐防財政體現便省原則和理念,其駐防布局遵從西域一體治理。

(一)軍府設置與安全威脅

所謂安全威脅,既包括直接性、對抗性的軍事威脅,也包括潛在性、非對抗性的涉及領土、經濟、文化等領域的非軍事威脅,其強弱程度、大小各有不同。清政府治理邊疆往往根據不同程度的安全威脅而采取不同類型的管理方式及駐軍形式,使各地駐防規模與格局各有特點。就新疆治理而言,清政府認為準噶爾部威脅其統一蒙古,威脅長城以北;認為哈薩克的威脅在大規模非法越境,占據準噶爾部故地;認為土爾扈特等東歸部眾的威脅在衛拉特各部的密切聯系和統一。直接威脅與潛在威脅決定清朝于新疆設置軍府制度,此三類安全威脅程度不同,影響不一,次第出現,其結果便是清朝軍事駐防自西安向甘肅河西推進,并經新疆東路至伊犁而最終定型。

(二)駐防目標與安全穩定

清朝在長城以外區域進行軍事駐防,其目的往往不在賦稅獲取與直轄管理,而在區域安全穩定及部眾恭順臣服,借以構建邊疆戰略安全帶。乾隆帝統治理念便是以邊疆的長治久安保障中原地區的繁榮昌盛。清政府管理新疆的制度幾度變化,平定準噶爾叛亂期間兩度分封衛拉特四部,擬仿喀爾喀之制,拆分衛拉特四部,在消除安全威脅的前提下降低管理新疆成本。分封失敗后清朝中央政府擬以省制管理新疆,以甘肅官員及綠營管理新疆全境,但哈薩克、布魯特出現大規模非法越境,邊境秩序混亂,對清朝邊防構成較大威脅,促使清朝舍棄省制治疆,進而實施軍府制,移駐軍隊,防控邊境。土爾扈特等東歸部眾回歸祖國,清朝中央政府既妥善安置,又加強管理,防控潛在威脅,構建新疆東路駐防體系,采取雙軍府格局,以管理成本較高的雙軍府體系治理新疆,期間兩度移駐陜甘八旗、綠營官兵,新疆駐兵規模由四千升至近四萬,其軍府制軍事駐防目標始終圍繞新疆安全穩定這一核心。

(三)軍府體制與軍管制度

所謂軍府制,強調“軍政一體”,突出暫時性、過渡性、強制性等特點。由中央政府根據戰略威脅,派遣軍隊于各區域實施管理的特殊措施,是戰爭及非常狀態時期采取的過渡性、強制性措施,擴大駐軍和軍事機構權限,可謂軍府制在非常狀態下采取的臨時性管理方式。清朝中央政府管理地方,在安全穩定狀態下,在中原地區沿用明朝“直省制”,在邊疆地區沿用“分封制”。在非常時期,清政府設軍府制實施管理,采取以軍統政方式,集中調配資源,借以消除安全威脅。

(四)駐防財政與便省原則

新疆軍府體系布設以安全穩定為首要,財政便省也是重要原則,其內容涉及“兵、糧、錢”等因素。清朝將官兵駐防形式由定期換防改為攜眷駐防,官兵類別中增加“游牧射獵兵”,在原察哈爾營、厄魯特營基礎上,又增設索倫營、錫伯營等,軍民生產自給,城房自建,既鞏固了屯墾力量,又縮減了戍邊成本,外加回屯、軍屯、民屯、遣屯等,大大降低了清政府軍府治疆的成本。

軍府財政便省原則背后的駐軍利益分配問題,引起滿營、綠營、伊犁四營及回教(即伊斯蘭教。也稱回回教、清真教、天方教。系阿拉伯人穆罕默德所創。唐時傳入中國。今為世界三大宗教之一。下同)部眾之間的矛盾,給同治年間大規模階級矛盾及社會運動的興起留下隱患,其結果便是不事生產的滿營群體與供應軍糧的塔蘭奇民眾矛盾尖銳,而生產自給的綠營及伊犁四營介于滿營與回部(即“回疆”。回疆:亦稱“回部”。清代對新疆天山南路的通稱。因天山南路為維吾爾族所聚居,…下同)兩大對立群體之間,其命運與滿營截然不同。管窺清朝實施便省原則使伊犁四營自食其力保持早期八旗生產、行政、軍事三位一體本色,延續了自漢代以來屯墾戍邊的傳統,使新疆旗營建制延續至1937年而未曾間斷。

(五)駐防布局與西域一體

清代對西域地區的管理,隨著軍事駐防的層遞推進而逐步實現,由嘉峪關向西層遞推進至巴爾喀什湖以東以南廣大區域。順治時期,清朝中央政府對嘉峪關外西域各部投誠歸順者予以封賞①《清世祖實錄》卷15,順治二年四月丁卯十五日。,甘肅清軍駐軍根據戰事時撤時設,對于嘉峪關外的準噶爾部因尚未構成威脅而無意設官駐軍。康熙朝因準噶爾部進犯新疆東路以及河西回亂,清朝關閉嘉峪關②《親征平定朔漠方略》卷1,康熙十八年七月甲辰十二日。。后隨準噶爾部威脅喀爾喀,康熙帝三次親征噶爾丹,清朝遂設寧夏將軍,并將戰略前沿延伸至西域東路巴里坤一線。雍正時期,清廷于甘肅布設涼州、莊浪與寧夏三點“品”型駐防,推進西域、蒙古、青藏三線用兵,將河西區域作為軍事后方,移駐八旗,擴充綠營,完善衛所,經營屯牧,以巴里坤、哈密為軍事前沿,借以壓制準噶爾部威脅。

清朝平定準噶爾部,統一西域初期,清朝以烏魯木齊為界分別進行管理,具體由陜甘總督與伊犁將軍負責管轄烏魯木齊以東、以西區域。后土爾扈特部東歸,為加強管理,清朝迅速設烏魯木齊都統,構建東路駐軍體系,總理東路巴里坤至精河區域軍政事務。至此,西域的管轄由伊犁將軍、烏魯木齊都統及陜甘總督負責,三位要員管轄區域即為“最前沿”“次前沿”“大后方”三條戰略防控區域,清朝通過此體系實施對西域的管理。

二、清代軍府體系的特點

厚集兵力于要沖,控制全國,為八旗駐防主旨。八旗駐防之處,多為戰略要地或水路通衢。乾隆時期全國設駐防將軍共十三處,即江寧、西安、福州、荊州、杭州、廣州、綏遠、寧夏、成都、盛京、吉林、黑龍江、伊犁。都統有察哈爾都統、烏魯木齊都統、熱河都統①熱河區域,清廷初設熱河總管,乾隆三年(1738年)改總管為副都統,嘉慶十五年(1810年)升為都統,統轄承德府及內蒙古昭烏達、卓索圖二盟。,品級與將軍同。各處駐防大員均由滿蒙官員擔任,清帝欽定,其職權、轄區、駐軍各有不同。將新疆駐防與其他區域駐防加以比對,探討駐防旗營與綠營關系,有助于深入了解新疆八旗駐防的特點及其演變歷程。

(一)新疆軍府、蒙古軍府、東北軍府比較

東北、蒙古、西域三大區域構成長城以外東北、漠北、西北的“三北”地區。自秦朝修筑長城至明朝“九大邊鎮”②明朝九大邊鎮:遼東、宣府、大同、延綏、寧夏、甘肅、薊州、太原、固原。,中原王朝以長城體系推進羈縻、綏靖等邊疆管理制度。清朝入關后沿用明朝典制管理中原地區,對長城以外區域則根據具體情況而設置駐軍。清朝于東北設黑龍江③黑龍江將軍:全稱“鎮守黑龍江等處地方將軍”,康熙二十二年(1683年)設立,官階為正一品;乾隆三十二年(1767年)改為從一品;光緒三十三年(1907年),清政府行東北新政,設黑龍江省,裁撤黑龍江將軍。、吉林④吉林將軍:前身為順治朝“寧古塔昂邦章京”。康熙元年(1662年)改稱為“鎮守寧古塔等處將軍”,簡稱“寧古塔將軍”,康熙十五年(1676年),奉旨移駐吉林烏拉(吉林市)。從雍正十三年(1735年)至乾隆二十二年(1757年),寧古塔將軍、吉林將軍、船廠將軍三個名稱經常混用,乾隆二十二年(1757年),正式更名為“鎮守吉林烏拉等處將軍”,簡稱“吉林將軍”。光緒三十三年(1907年),設吉林省,裁撤吉林將軍,改為巡撫。、盛京⑤盛京將軍:前身為盛京昂邦章京,康熙朝改稱“鎮守遼東等處將軍”“鎮守奉天等處將軍”,乾隆十二年(1747年)移駐盛京后,定稱“鎮守盛京等處將軍”,即“盛京將軍”。光緒三十三年(1907年)清廷裁撤盛京將軍,建遼寧省。三大將軍,在蒙古喀爾喀區域設置定邊左副將軍⑥定邊左副將軍:又稱烏里雅蘇臺將軍,因駐烏里雅蘇臺而得名。為外蒙古、唐努烏梁海與科布多區域八旗最高軍政長官。雍正十一年(1733年)設定邊左副將軍,負責掌管唐努烏梁海和喀爾喀四部及所附厄魯特、輝特二部軍政事務。乾隆元年(1736年),將軍長駐烏里雅蘇臺城(今蒙古國扎布罕省扎布哈朗特),故稱烏里雅蘇臺將軍。宣統三年(1911年)因外蒙古獨立而終結,期間民國政府曾命那彥圖署理將軍一職,并一度打算出兵收復外蒙古。,內設熱河都統⑦熱河都統:初為熱河總管,乾隆三年(1738年)改總管為副都統;嘉慶十五年(1810年)升為都統,皆屬其處。熱河都統轄承德府及內蒙古昭烏達、卓索圖二盟。、綏遠城將軍⑧綏遠城將軍:又稱建威將軍,因駐綏遠城而得名,清代內蒙古地區最高軍政官員。乾隆四年(1739年)六月,清廷建綏遠城,設綏遠將軍,管轄漠南蒙古王公、歸化城土默特蒙古,調遣宣化、大同二鎮綠營官兵,兼管右衛事務。至宣統三年(1911年),將軍一職被北洋軍張紹曾所取代止,歷時173年,清廷正式授封79任。、察哈爾都統⑨察哈爾都統:又稱“張家口都統”,察哈爾地區最高軍政長官,掌察哈爾軍民政務及八旗游牧之事。康熙十四年(1675年),清廷設游牧察哈爾八旗,每旗設總管一人領之,并設參領、佐領等職,隸屬于京師八旗蒙古都統。乾隆二十六年(1761年)設察哈爾都統,駐張家口,副都統二人,駐左右兩翼游牧邊界。,西域由陜甘總督、烏魯木齊都統及伊犁將軍分域管轄。清朝中央政府以此十大要員,構建長城外東北、漠北、西北管理體系。

清朝統治者視東北區域為其“龍興之地”,該區域駐軍由滿洲、蒙古、漢軍八旗⑩盛京區域駐兵18 000余名,吉林區域駐兵10 000余名,黑龍江區域駐兵11 000余名。以及索倫、費雅喀等打牲部眾武裝構成,黑龍江、吉林、盛京三大將軍互不隸屬。東北駐軍最初外防沙俄,內防準噶爾部,但隨著《尼布楚條約》簽訂及準噶爾的敗亡,東北區域的外部威脅逐步消除,三大駐防將軍的職權,除管理軍隊及行政事務外,便是訓練、派遣兵丁赴各地征戰戍守,使東北區域成為清朝重要的兵源之地。

清朝對漠北蒙古區域,起初鑒于準噶爾的威脅,將喀爾喀蒙古四部交由定邊左副將軍管理,阿爾泰、明阿特、扎哈沁及清屬烏梁海等部由科布多參贊大臣管理。定邊左副將軍所轄官兵四千名,京城滿洲兵與喀爾喀游牧兵各半。①《清世宗實錄》卷16,雍正二年二月戊午十四日。清平定準噶叛亂后,駐軍大為縮減,將軍職權僅管轄關隘要地、稽查商務。乾隆二年(1737年),清朝將山西建威將軍更名為綏遠城將軍,兼管土默特蒙古、右衛事務,統兵三千四百余。乾隆二十六年(1761年),清朝設察哈爾都統,管轄察哈爾部眾及千家店、張家口、獨石口、昌平州駐防。乾隆三年(1738年),清政府改熱河總管為副都統,嘉慶朝又升為都統,掌管熱河圍場、盟旗等事務。

清在東北、蒙古等區域設置了將軍、都統,其權限之所以較西域差異較大,源于其戰略威脅程度、安全穩定環境不同,可以理解為威脅越大,將軍權力范圍越大,統兵越多,管理越嚴。東北系滿洲發祥之地,向為八旗駐防及兵源武裝輸出重地。蒙古區域滿洲兵較少,對喀爾喀部眾不但編旗設佐,并以札薩克兵輔助八旗,為清政府信任之武裝。新疆不但滿洲兵數量巨大,且土爾扈特、和碩特等諸部僅編旗但不設佐領,更不置札薩克武裝。

東北作為滿洲“根本之地”,入關前便設置總管、昂邦章京。其防控對象外部防御沙俄,對內監控蒙古諸部,戰略目的在于守護祖先發祥之地。蒙古區域各駐防,系清政府以清準對峙為契機,逐步對喀爾喀蒙古編旗而置,屬分而治理蒙古諸部的產物,其戰略目的在于防止蒙古一統。而新疆駐防之戰略目的較之復雜,隨各類直接威脅、潛在威脅而不斷層遞推進,對外有哈薩克、布魯特等藩屬防控對象,對內有土爾扈特、回部等管控對象。清政府以八旗駐防震懾戍衛,保證各部眾恭順臣服,而新疆駐防官兵數額、來源、兵種、軍務、差徭均與上述目的相呼應。

清末,在太平天國運動、捻軍起義、陜甘新回民起義,以及鴉片戰爭等沖擊下,清政府實行的八旗制度根基大大動搖,弊端日漸暴露。清政府遂對邊疆管理體制大刀闊斧地改革。因東北安全程度最高,清朝在此全面建省,光緒三十三年(1907 年),清廢除東北軍府體系,撤三大駐防將軍,建立東三省。甘肅、新疆滿營于同治年間反清運動中損耗殆盡②陜甘農民起義中,甘肅駐防官兵由5962名,銳減至1000余名;寧夏滿營軍民由13 411人(摘自:《寧夏滿營事宜》道光朝手抄史料),銳減至3000余人;莊浪、涼州滿營軍民由12 500余人,銳減至5000余人,甘肅滿營軍民損失68%(摘自:《滿族社會歷史調查》,遼寧人民出版社,1985年,第164頁);新疆六滿營,僅剩巴里坤,滿營軍民由嘉慶朝68 440人(摘自:《新疆通志》卷27,民族志,第607頁,新疆人民出版社,2006年),銳減至光緒朝4000余人,新疆滿營軍民損失95%(摘自:《滿族社會歷史調查》,遼寧民族出版社,1985年,第168頁)。,且陜甘總督兼轄新疆綠營、民政官員,新疆建省隨之提上日程。光緒十年(1884年),新疆建省,當時新疆駐防主體的伊犁四營,因其在邊疆事務中的重要作用,仍繼續維持體制,直到1938年。蒙古駐防體系,隨著辛亥革命,清帝遜位,北洋政府派人接任將軍一職,發揮其武裝之力,維護邊疆與邊境秩序。由此可見,無論清政府還是北洋政府,對于“三北”邊疆區域,均基于戰略安全考慮,繼續使用八旗武裝,使駐防制度在此后一段時期得以保留,并繼續維持一定影響。

東北、蒙古、新疆三處駐防制度各具特色。由于戰略目的、對象、條件差異,職官、職權、體系均有差異,但圍繞清朝安全利益而因地制宜、因俗而治的基本宗旨始終如一,其八旗體制亦無根本差別。清朝末年,八旗制度雖幾經調整,不斷完善,但其制度能量已臻極限。尤其當清朝專制體制與西方資本主義列強的侵略勢力發生直接沖突時,其制度弊端更是暴露無遺。無論是東北駐防、蒙古駐防,還是新疆駐防,最終結局殊途同歸。

(二)新疆軍府與內地軍府比較

清朝內地直省設有江寧、福州、杭州、荊州、西安、寧夏、成都、廣州等處將軍。內地直省軍府與西域軍府相比差異甚多,不但戰略目標、防控對象、軍府機構、職官設置、官兵類型等諸方面有差異,西域軍府更有伊犁將軍、烏魯木齊都統的雙軍府體系,實施以軍統政的管轄方式,將戰時體制常態化運行,借以長期備戰應戰。

清朝平定三藩后,內地各省社會安定,各類矛盾緩和,使各省軍府及駐防由作戰狀態轉為防控狀態,實施軍政分離,其將軍僅轄八旗,駐扎滿城,軍事防控事務單一,守卡巡邊差徭甚少。新疆軍府則不然,準噶爾部威脅雖消除,但其他潛在威脅尚未斷絕。為應對各類直接、潛在威脅,清朝將駐軍作戰體系常態化,即保留戰時體系、機構、官差,據新疆各區域安全形勢定駐兵類型、數額,保留戰時欽差官制,保留參贊大臣、辦事大臣、領隊大臣、協辦大臣等臨時官職;未仿直省軍府建左司、右司,而是保留平定準噶爾叛亂時期的印務處、糧餉處、駝馬處和營務處。伊犁將軍不但總統新疆各區域軍事指揮,還負責伊犁滿營、伊犁四營及綠營軍隊管理,并承擔伊犁民政事務管理職責,即以軍隊系統管理民政系統,實施以軍統政。同時,新疆各區域官兵不但有駐守卡倫、驛站、軍臺,巡邊守卡之責,還要承擔屯田放牧職責。新疆駐防的管理,均以乾隆帝意志為導向。從新疆軍府制秉持的“長期備戰”“隨時應戰”宗旨,其機構、職官、旗營的設置特色,亦可窺知新疆駐防與內地駐防的明顯差別。

此外,對比其他地方八旗駐防,新疆駐防更突出皇權專轄特征。大小事務均由清帝決策,皇權專轄貫穿于新疆軍政管理各區域,直接體現最高統治者的意志。《乾隆朝滿文寄信檔譯編》四千三百余件上諭中,涉及新疆問題的近三千八百件。《清代新疆滿文檔案匯編》中收錄滿文檔案七萬兩千八百余件,乾隆朝部分有四萬一千兩百余件,說明乾隆帝管理新疆事務,無論于清朝全域還是清朝各代,其數量之大、規格之高,均創之最。新疆駐防事務中大至重要決策,小至領催任免、案件判定、官兵娛樂、雨雪糧價等,均報送乾隆帝酌定,說明乾隆帝與新疆駐防的關系,遠較其他區域駐防管理關系緊密。此外,各類吏治違紀處置甚有乾隆所確定的新疆標準,如乾隆五十三年(1788年)對和田“格繃額案”①“格繃額”案:即乾隆五十三年(1788年)和田領隊大臣格繃額婪索銀物案,為乾隆朝新疆吏治中的典型案例,其人位高權重,并有皇室聯姻背景,其案有“重罪非重案”的特點,涉案金額甚少,但量刑處理極重,案件背后所涉及的滿洲、宗室因素,反映乾隆帝強化新疆吏治的宗旨及理念。的處理,乾隆帝未按大清律法執行,而以皇權意志量刑,以“玷辱滿洲”“有辱宗室”等特殊口實定性,此均非“執法隨意”緣故,而是強化中央王朝新疆治理的需要。

新疆軍府制中皇權專轄特征的突出,無不與新疆局勢相關,表現為威脅不斷、大案不絕,并伴大亂爆發。準噶爾地方政權雖覆滅,但中亞區域權力真空引發連鎖反應,使“準部故地”受潛在威脅不斷,哈薩克、布魯特越境侵踞達數千里,土爾扈特部東歸,南疆重鎮仍需駐兵鎮守,屬國藩部屢有驕肆,使清朝中央政府對新疆安全穩定狀況極為憂慮。“烏什事變”爆發,清軍歷時半年以重兵鎮壓,震驚朝野。此外,新疆軍府初始大案不斷,有葉爾羌辦事大臣高樸玉石案,烏魯木齊都統索諾木策凌受賄案,哈密通判經方私虧庫銀案,奇臺知縣楊桑阿侵吞公款案,等等。大案實為大亂先兆,極易激起民變,重蹈“烏什事變”覆轍,乾隆帝鑒于滿洲及宗室“顏面”,對新疆軍府吏治高度重視,嚴懲貪腐,緩和階級矛盾,通過軍臺驛站系統實現對軍府大小事務絕對決策權的保持,新疆軍府及駐防官兵成為清朝治疆政策的忠實執行者。

(三)新疆八旗與綠營關系

八旗與綠營均系清朝經制武裝,亦為新疆軍府體系主體,但新疆與內地八旗和綠營關系各有特色,呈現由單一統治與被統治關系向命運共同體關系轉變。

清朝入關后,八旗兵較少,進而收編明朝武裝,仿衛所制度,構建綠營。八旗兵戍衛京師及長城、長江、運河等戰略要地,綠營兵則、分設汛塘,分駐各地,實現自城鎮至鄉村的管控。乾隆朝中后期八旗兵額實數約20萬人,綠營兵額60萬人左右。就長城以內八旗、綠營關系而言,有“凡地方有綠旗兵丁,不可無滿兵”①《清圣祖實錄》卷274,康熙五十六年十月己亥。之說,可見清朝統治者視八旗為根本,綠營為輔助,對綠營既嚴控又充分利用,八旗與綠營二者關系實為統治與被統治、監控與被監控的關系。清帝認為,邊疆要緊,滿洲人才眾多,弓馬素嫻,以之分任,可以表率兵弁,整飭營伍,方于邊疆有益。直隸、山西沿邊要地,虎視京師,陜、甘、川邊松潘鎮又系清軍重兵所在,所以清朝將綠營重要職官多設為“滿缺”,由滿人控制。乾隆四十九年(1784年),旗人任各省綠營缺者686任②基于《甘肅通志·兵防》《甘肅新通志·兵防》(中)雍正七年至十年駐兵數據統計而成。,其官職自提督至都司、守備、把總,貫穿而下,比例之高,窺見清政府以八旗控轄綠營,形成以旗人為核心的綠營武裝體系。此外,八旗與綠營薪給有別,月餉、年米相差懸殊,旗兵無論兵餉歲米均為綠營兵數倍。

西北區域,清政府平定“三藩之亂”后,因內地直省穩定,而西北準噶爾部威脅嚴峻,遂將八旗駐軍逐漸西移,甘肅綠營擴編,雍正朝甘肅綠營人數近八萬三千名。③基于《甘肅通志·兵防》《甘肅新通志·兵防》(中)雍正七年至十年駐兵數據統計而成。清政府以滿洲官員擔任綠營要職,強化對綠營的控轄。相對北路喀爾喀札薩克武裝而言,清政府對甘肅綠營之控制可謂嚴密。甘肅綠營軍務有所變化,以鎮守、用兵、屯戍為主,其屯兵比例不斷擴大,為清軍作戰武裝保障后勤供應,圍繞準噶爾威脅,八旗與綠營軍事協作關系日漸密切。

新疆軍府制下的駐防布設,清朝兩度移駐甘肅滿蒙八旗于伊犁及新疆東路,甘肅綠營隨八旗而大規模移駐、換防,其中,伊犁綠營兵3107 名、新疆東路綠營兵12 765 名,其駐地不但與八旗呈“滿漢合璧”狀態,軍務差徭亦相輔相成。如巴里坤,設滿城、綠營城各一,東西錯落、互為唇齒。烏魯木齊滿城鞏寧城與綠營城迪化城,于烏魯木齊中央河道一東一西呼應,周邊亦有諸綠營城堡環衛。伊犁區域,伊犁九城錯落相間,其中綠營城有六、滿城有二,外圍又有伊犁四營環衛,不但各類兵種一應俱全,其分工協作亦十分緊密,八旗、綠營相互拱衛。南疆駐防城中,八旗與綠營關系則更加緊密,不但擔任軍事戍防,駐地亦由滿城、漢城合璧趨為滿漢混駐一體。南疆換防,葉爾羌、喀什噶爾、烏什、阿克蘇、英吉沙爾五城,八旗、綠營同駐一城,而和闐、庫車、喀喇沙爾三城,駐軍雖唯有綠營無旗兵,但亦與八旗駐防大臣及滿洲筆帖式等旗人官吏同駐一城。此外,新疆駐防綠營兵餉較其他區域甚高,其作戰炮兵、馬兵、步兵之官俸銀、養廉銀、馬料折銀、本色馬料、紅白賞銀及當差鹽菜銀一應俱全,數額與滿營差距明顯縮小。

縱覽內地至新疆八旗、綠營關系,可見二者由初期統治與被統治關系,逐漸嬗變為合璧一體的關系。究其原因,與新疆實際情況、戰略威脅、防控對象關系密切,其中文化因素尤為突顯。相對于當地維吾爾、哈薩克、柯爾克孜等民眾,八旗、綠營間的滿漢畛域逐漸削弱,在共同的生產、生活、戰斗中其關系不斷密切,最終形成榮損與俱的命運共同體。

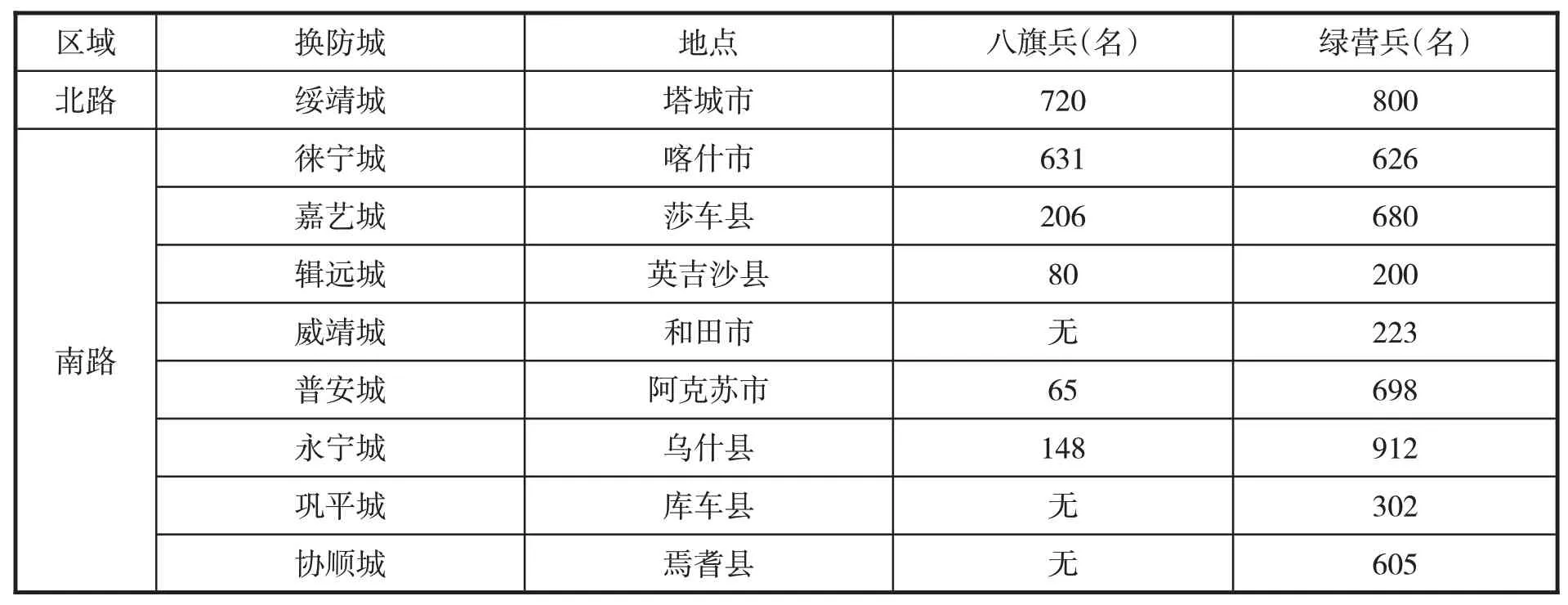

表1 乾隆時期新疆北路、南路的八旗、綠營換防統計表① 據《總統伊犁事宜》相關數據統計完成。

三、新疆軍府制的評述

乾隆帝于新疆以常態化軍事管制建立地方政治體制,實施以軍統政的軍府制,使八旗駐防與軍府制政治體制合為一體,并在一段時期內實現了新疆的安全穩定,恢復社會生產,但如果長時段考察,則軍府制的弊端亦逐漸顯現。這些弊端的積累與強化,不但不利于各族民眾的交往交流發展,更釀起并加劇社會矛盾,致使八旗駐防制度難以擔負新疆長治久安的重任。至清末,遂使廢軍府、建行省成為歷史必然。

對于清朝新疆八旗駐防的評介,既要結合社會與民族關系變遷,又要聯系八旗駐防自身社會角色變化。只有準確把握其性質、職權、功能變化,認真梳理其百余年間的興衰線索,方可得出比較接近歷史事實的結論。

(一)新疆軍府制的歷史意義

縱覽新疆軍府制,無論對清朝西北政局還是對新疆歷史,均影響重大,對清朝多民族國家的鞏固與統一意義深遠。

政治方面,清政府以八旗駐防統一新疆,解決大規模非法越境的邊境威脅,構建管理系統,明確西北國界疆域,設置卡倫,派兵巡邊守卡,建立邊防管理體系,維護國境秩序,清朝版圖隨之定型。圍繞新疆八旗駐防構建,清朝全境駐防格局調整,內地駐防漢軍紛紛出旗,滿蒙八旗擴編補缺,伊犁四營組建,西北滿營向西移駐,京畿八旗補充西北缺額,呈現層遞推進之態,清代八旗駐防格局由此定型。而新疆駐防格局的定型,亦確立了清朝西北版圖疆界。

清朝為強化新疆駐防,自南疆移住回民,建立回屯;自甘肅移駐綠營,建立軍屯;自東北移駐諸旗營,構建旗屯、旗牧;自內地移住民人,建立民屯;為防控蒙古游牧部眾,將其拆解安置,分轄于駐防體系。由此初步形成近代新疆民族分布格局。

清政府徹底解決準噶爾部直接威脅,為防控各類間接威脅,構建“雙軍府”體系,以軍統政管轄方式強化新疆治理,自統一西域直至“同治之亂”,新疆實現了百年安定局面,這一時期新疆人口增長,經濟繁榮。清政府不斷鞏固新疆治理,為處理日后新疆各類社會危機奠定了基礎。新疆駐防于近代歷經和卓勢力、浩罕勢力、英俄勢力沖擊,先后被沙俄侵占44萬平方公里“界內卡外”版圖,終因乾隆朝新疆駐防體系的確立,使西北疆界卡倫以內始終處于八旗駐防的有效控制下,從而避免了類似后來外蒙古獨立之狀況。

經濟方面,近代新疆城鎮、商業經貿體系,多以八旗駐防為主線構建。隨著八旗駐防推進,城池建筑、商貿發展、移民生產、屯牧開發,北疆駐防體系奠定其城鎮格局;南路城鎮亦于駐防管轄下不斷發展,成為今日新疆城鎮分布雛形。清政府設置卡倫、驛站、軍臺,密切內地與新疆的交流,貫通天山南北,其交通便利促進商貿往來。為鞏固駐防,綠營屯兵遍布各地,回屯、旗屯、旗牧、民屯、遣屯并舉,開墾荒田,促進農業生產。新疆各地駐防大臣組織興修水利,墾田拓荒,疏浚灌溉,各地礦產得以開發,手工業迅速發展。而且各類貿易活動亦于駐防守衛下有序進行,伊犁、塔爾巴哈臺等邊貿活動繁榮。說明新疆各駐軍不僅從事戍邊屯墾,而且亦肩負起經濟開發、城鎮建設、海關稽查、賦稅征收等諸多使命。

文化方面,伴隨軍府制的設置,既有各區域駐防官兵大規模移駐新疆,又有內地民眾大規模移居天山南北,加之塔蘭奇北移伊犁,土爾扈特部東歸故土,新疆各民族“大雜居、小聚居、交錯雜居”的分布格局進一步強化。雖有駐防下的“小隔離”表象,但大格局下“大交流”趨勢不可阻擋,新疆十三個主要民族逐漸形成。各民族互動不斷,多元文化進一步薈萃,形成多民族共存發展格局。增強各民族之間交往交流,促進了民族交往交流交融。足見軍府制無論于清朝大一統還是中華民族多元一體格局的鞏固發展,均影響深遠。

(二)新疆軍府制的歷史局限

1.維護“長治久安”的局限

清政府在新疆設置軍府,其目的為實現新疆安全穩定。雖駐軍數額龐大①乾隆朝清朝總兵額約八十萬,其中八旗二十萬,乾隆朝中期人口約兩億,兵民比1∶250,八旗兵民比1∶1000;而該時期新疆駐軍三萬五千余名,其中八旗逾兩萬。新疆人口數據引自吳軼群《清代新疆人口研究》,2001年新疆大學碩士研究生學位論文。,八旗兵民比懸殊②嘉慶朝新疆人口約一百萬,兵民比高達1∶28.5,八旗兵民比1∶50。據八旗官兵數據《清朝文獻通考》相關數據統計而成,新疆人口數據引自吳軼群《清代新疆人口研究》,2001年新疆大學碩士研究生學位論文。,駐防體系完備,但新疆戰亂卻并未因駐防彈壓而消弭。清末隨著社會的矛盾激化,軍府制弊端日益突顯。新疆內部社會矛盾受外因介入而激化,軍府與駐防成為各類戰亂焦點。而廢軍府、建省后,新疆社會矛盾漸趨緩和。

縱覽設置伊犁將軍至辛亥革命一百四十九年間,新疆戰亂數十起,有乾隆三十年(1765年)的“烏什事變”,嘉慶二十五年(1820年)至道光七年(1827年)歷時7年的“張格爾叛亂”,道光十年(1830年)的浩罕入侵南疆,道光二十七年的(1847年)“七和卓之亂”,咸豐七年(1857年)的倭里罕之亂,同治二年(1863年)的“回民反清運動,”同治三年(1864年)至光緒三年(1877年)的“阿古柏之亂”,同治十年(1871年)的沙俄入侵伊犁。

歸納上述戰亂造成的大動蕩,有以下五個特點:其一,就動亂時間而言,“烏什事變”至“張格爾之亂”間五十五年,新疆未有亂局;光緒十年(1884年)新疆建省至宣統三年(1911年)清帝遜位二十七年間,新疆亦鮮有大亂;各類戰亂集中于嘉慶二十五年(1820年)至光緒十年(1884年)六十三年間,呈現出“三時段、兩端少、中間多”的特點。其二,就動亂軌跡而言,多由新疆外部引發,或自陜甘區域進入,或自藩屬國區域擾進,或由沙俄直接侵入,呈現出“由外至內”的軌跡特點。其三,就外亂而言,可大致分為三類,即和卓勢力、浩罕勢力、英俄勢力,“張格爾叛亂”屬和卓勢力,由浩罕勢力支持而起,亦歸屬外亂范疇。外亂呈現“和卓背后有浩罕,浩罕背后有英俄”的特點,三類勢力相互聯系,并層遞沖擊新疆軍府體系,最終浩罕與沙俄趁南疆民眾反清運動之際,分別侵入南疆及伊犁,即由內亂所致清廷新疆駐防體系崩潰,成為外亂得逞的重要條件,使外亂又呈現“趁虛而入”的特點。其四,就內亂而言,以反清起義者為主,西北回教民眾占絕大多數,鮮有蒙古、漢及游牧部眾參與反清,呈現陜、甘、新三域各回教部眾,以回教為旗幟聯合反滿的特點,說明晚清民族矛盾尖銳。其五,就破壞程度而言,數次外亂,清政府均在非常困難的情況下加以化解。清軍四次平定張格爾叛亂;浩罕肆虐新疆、沙俄占據伊犁,均在左宗棠西征之際收復。而內部陜甘新回教農民起義,卻直接摧毀新疆軍府,軍事駐防崩潰,滿營損失殆盡①滿營軍民總數,由嘉慶朝68 440人(新疆維吾爾自治區地方志編纂委員會:《新疆通志》卷27,民族志,第607頁,新疆人民出版社,2006年)銳減至光緒朝4000余人(國家民委《民族問題五種叢書》編輯委員會:《滿族社會歷史調查》,“新疆維吾爾自治區滿族調查報告”,遼寧民族出版社,1985年,第168頁),滿營軍民損失95%。,呈現“內亂大于外亂”的特點。

晚清各類戰亂中,直接摧毀新疆軍府體系者為回教部眾反清運動,而曾被清朝統治者視為潛在威脅的游牧部眾卻未有反清活動,回教部眾與游牧部眾二者反差,引人深思。清朝西北駐防與新疆軍府體系,多針對游牧部眾而設置,使清朝治理西北邊疆,存在重蒙古輕回部民眾、重分治輕交流、重武力輕文治的現象。清朝管理蒙古可謂煞費苦心,既有分而治之、編旗設佐等硬性政策,也有通教②滿洲統治者將喇嘛教納入信仰體系,與滿蒙聯盟的構建關系密切。、通利③蒙古八旗與滿洲八旗利益分配基本一致,官兵俸餉相同,待遇一致,與滿洲八旗一同有駐京與駐防之分,駐防時合稱滿營。、通婚等諸羈縻手段,于政治、經濟、文化構建滿蒙聯盟。對回教部眾清朝管理卻多以羈縻、軍管等方式控轄,諸如滿洲宗室與回部鮮有通婚,伯克有官無爵。滿洲部眾雖信仰多元,但唯獨未接受回教文化,新疆二者交流缺少文化介質,不同于滿族對蒙、漢、藏文化的關系。可見,清朝統治者不重視回教部眾的利益,其管理強調穩定而忽視交流,其分治政策雖能暫時實現穩定,但卻違背族際交往交流交融需求,新疆與內地交流匱乏,縱使圍繞駐防武備構建軍屯、回屯體系,但新疆駐防財政嚴重依賴各省協餉,一旦“輸血”斷絕,新疆軍府財政壓力必將轉嫁回部民眾,加劇矛盾,而軍府體系主體的滿營不事生產,以回屯供養,軍府體制中官員與伯克貪腐疾癥,更使各類矛盾相互交織,最終釀成同治年間大規模反清運動。窺見滿回矛盾無不根植于軍府體系,同治朝新疆動亂內因之一便是軍府制。

乾隆帝圍繞平定準噶爾叛亂后新疆的戰略威脅,構建軍府治疆系統,其繼任者不根據新疆區情改革暫時性、過渡性軍管體制,反而將其作為祖制而拒絕革新,即使“烏什事變”后新疆安定半世紀,清朝亦未取消此軍府制。同治年間,新疆滿營的覆滅,既是清政府戰略目標短視所致,亦說明清政府無法以軍府武力實現新疆的長治久安。

2.貫徹“分治控轄”的局限

清朝新疆管理方式以分治最為典型。對統治對象分而治之,即將同一部眾或聯盟拆解并分別控轄,眾建以分其勢,難以聯合一統。對于統治階層,清帝以滿洲八旗聯合蒙古八旗,構建滿營,建立八旗主體;再統轄陜甘綠營、總管旗制“射獵游牧兵”,形成清軍主體。最大限度削弱統治對象,使之整合于滿洲,鞏固清政府統治。清政府以軍事駐防實施分治控轄,短期內雖有效果,但長期而言非但未能實現安全穩定,反而因分治、隔離造成隔閡,違背各民族交往交流交融規律,加劇社會矛盾。

清政府之分治首先體現于清軍內部,尤以伊犁四營最為典型。為有效削弱察哈爾、厄魯特、鄂溫克、達斡爾、錫伯等諸部部眾,并充實清軍實力,歷任清帝對各部不但編旗設佐,破壞原血緣體系,弱化或取消世襲頭領,或將部眾遷移故地,拆解分置各域,隸屬于滿洲八旗之下,故稱總管旗制為清軍分治政策集中體現。其結果使伊犁四營雖屬不同族眾,但卻生產自給,屯牧與戍邊并舉,形成命運共同體。此外,新疆萬余綠營屯兵處境亦相類似,介于滿洲、回部兩大對立群體之間。一旦新疆內部矛盾激化,伊犁四營與綠營均不同程度采取自保態度。窺見清政府基于首崇滿洲理念控轄不同族群武裝,最終導致內部畛域難平,未能融為一體。

清政府以盟旗分治蒙古諸部,以八旗駐防隔離土爾扈特東歸部眾,將其拆解為六盟,各設札薩克,互不統屬,以軍府統一領導。蒙古各部與滿洲統治者關系親疏不一,使其分屬蒙古八旗、札薩克旗、總管旗等不同層面,階級階層關系隨之不同。其結果便是滿營中的蒙古八旗與滿洲八旗于“同治回亂”一同覆滅,而厄魯特、察哈爾營軍民與土爾扈特、和碩特等衛拉特部眾,并未因旗民身份而對立,共同構成衛拉特蒙古認同。

清政府對回部分治,有漢城與回城分、駐兵與回部民眾分、漢民與回部民眾分、旗官與回部民眾分、旗官與伯克分。清政府設置八城駐軍換防,以駐防大臣分治各自轄區,集權于清帝,實施分治。八旗駐防城均設于北疆,南疆八城均為換防城,旗民與回部民眾遠離數千里,而伊犁塔蘭奇各有聚落,旗民、回部民眾鮮有互動。滿漢官兵駐城稱為“漢城”①漢城:南疆區域“漢城”多指為滿漢軍民居住之城。清朝統一新疆后曾推行維吾爾族與漢族隔離政策。雖允許內地商人去南疆貿易,但將這些漢族商人嚴格集中在南疆各城附近專門修筑的城堡中。南疆各舊城稱為“回城”,新筑城堡則稱為漢城,地方駐軍也往往扎營“漢城”。喀什噶爾漢城始筑于回城西7里,號徠寧漢城,文武官員所駐,為當時南疆地區最大的軍事重鎮。中亞史料《沙魯赫史》中又特稱之為“古勒巴格”,意為“花園”。張格爾之亂時毀于戰火,道光七年(1827年)揚威將軍改筑徠寧漢城于回城以南20余里哈喇沙依地方,即今疏勒縣城地。,回部民眾住城稱“回城”,“漢城”以軍事駐防嚴禁“回城”回部民眾往來。南疆駐兵均為三年一換之換防兵,加之分城而居,生活難以久居扎根,使駐軍與回民鮮有交流。清政府禁止漢民進入南疆②清代新疆文獻所指“漢民”并非僅指漢族民眾,亦包括內地“漢回”,即今日回族民眾。,在伊犁地區,漢民多居于綠營官兵駐扎之城,鮮與回部民眾混居。南疆駐防要員多系清帝于疆外官員內選補,對新疆民族宗教事務了解甚少,且并不直轄民政事務。其民政由各級伯克間接統治。這使駐防要員與回部民眾鮮有互動,加之鄙夷心態普遍①縱覽清代檔案文獻,清朝滿洲官員對回部民眾鄙夷之心、賤視之態,甚為普遍,愚回、賤回、卑賤等詞使用頻繁,窺見清廷上下治理新疆中的“大滿洲主義”情緒。,使二者隔閡甚為普遍。回部大小伯克均系回眾上層人物,于回部中地位甚高、影響較大,而于軍府體系中卻有官無爵,地位低,影響小,處于統治與被統治關系,使伯克與札薩克甚難享有同等地位。清朝以駐防對南疆經濟實施隔離,保留南疆舊有貨幣,以駐軍限制回部民眾與外界經濟交往,限制內地漢民赴南疆經商、屯墾與生活,以特殊幣制實行經濟隔離,阻礙文化交流。清朝禁止八旗、綠營軍民,及漢族、回族民眾與回部民眾通婚,雖鼓勵伯克學習滿語,卻禁止漢民、回眾互學語言②林恩顯:《清朝在新疆的漢回隔離政策》,臺灣商務印書館,1989年,第294頁。。限制伯克與漢文化接觸,阻礙南疆與中原地區交流的渠道。

清朝以軍政大臣及駐軍管轄回民部眾,未納回人于清朝高層及軍府內部。僅設伯克置于軍府管轄之下,鮮有通婚、通教之血緣文化交流。清政府在南疆雖改造南疆舊制,維持下層管理制度,短期利于安撫回部民眾,維護邊疆穩定,但長期而言,此保守政策不利于南疆與內地交流融合,成為邊疆動蕩隱患。西北區域,漢民、回部民眾人口眾多,為防止漢回聯合反清,清政府于陜甘分治漢回,并挑撥離間、激化矛盾,達到制衡目的。新疆區域,清政府以八旗駐軍隔絕漢民與回部民眾交往交流,實施隔離,雖短期維系新疆穩定,但長期來看此做法既違背民族交往交流交融之潮流,將其孤立于清朝“滿漢蒙藏”文化圈外,而封閉于回教文化體系內,后果嚴重,負面影響深遠。以軍事駐防分治新疆各族部眾的結果,使軍府制不但無法解決社會矛盾,反而激化以滿回矛盾為代表的社會對立沖突。說明軍府制下的八旗駐防不能有效保障新疆長治久安,更無法推進社會發展繁榮。

四、結 語

清末邊疆危機加劇,同治年反清運動中作為軍府主體的滿營,損失殆盡。光緒十年(1884年)十一月,清朝收復新疆后廢軍府,建行省,清朝治疆管理制度遂發生根本性變化。新疆由清朝皇權專轄的“軍事管制”,轉為清政府統一管理的“直省一體”,伊犁將軍雖被保留,但轄區、職權均異于軍府制時期,其職權與直省駐防將軍無異,僅轄伊犁、塔爾巴哈臺地區邊防軍務,伊犁八旗駐軍亦由統管軍政的“軍府兵”轉為主轄邊境秩序的“邊防軍”。

就制度本身而言,分封制、軍府制、直省制三制均系清朝中央管轄地方制度,相對特定環境、條件而實施。光緒朝東北、西北、青藏等邊疆各地,均廢“軍府”而建省,此清末新六省實現邊疆一體管理,尤以新疆建省后,社會矛盾與戰亂沖突迅速匿跡,可謂“廢軍府、建行省”為清末邊疆治理之趨勢。清代軍府制興衰昭示世人的一點是:軍府的力度,制度的強度,財政的厚度,均須植根于中華民族家國情感的溫度,才能熔鑄統一多民族國家的堅實基礎。