盛世才對新疆蒙古族的統治政策述論

郭瑞鵬

(山東省菏澤第一中學 山東 菏澤 274000)

[內容提要] 金樹仁實行民族歧視的政策,導致其主政僅五年(1928年7月—1933年4月)便退出新疆的歷史舞臺。鑒于金樹仁的教訓,盛世才實行反帝、親蘇、民平、和平、清廉、建設的六大政策,天山南北,漸趨穩(wěn)定,新疆的蒙古族也迎來了政治、經濟、文化教育各方面發(fā)展的短暫春天。隨著政權地位的鞏固,盛世才漸漸揭掉民主的面紗,實行反共、反蘇、反人民的路線,推行民族壓迫政策,新疆的蒙古族人民又陷入水深火熱的狀態(tài)。整體而言,盛世才地方政權對新疆蒙古族實行的是民主幌子下的民族壓迫政策。通過本文,既要看到該時期新疆蒙古族近代化曙光的到來,更應看清盛世才的反動本質。

金樹仁主政新疆期間,社會矛盾相比楊增新主政時期更異常激化,新疆蒙古族人民生活呈江河日下之勢。1930年改土歸流政策的失敗,直接導致哈密農民起義,給馬仲英第一次率兵進入新疆提供契機。面對危機,昏庸無能的金樹仁試圖武力解決,逞兵征討,盛世才遂逐漸掌握兵權。1933年4月,新疆爆發(fā)“四·一二政變”,盛世才被推上新疆邊防督辦寶座。本文以觀“民主”之表象、析“民主”之實質及客觀評價盛世才對新疆蒙古族統治政策等為研究視角,力圖在一定程度上還原1933—1944年新疆蒙古族較真實的歷史生活情形。

一、觀“民主”之表象

盛世才對新疆蒙古族的統治政策,在政治、經濟、思想文化等具體施政措施方面體現得淋漓盡致。

(一)政治上注重地方機構調整與蒙古族的政治參與度

一是推行縣治。1934年,南京國民政府頒行《蒙古自治辦法原則八項》,其中第四條規(guī)定,“各盟旗管轄治理權一律照舊”,且在第八條指出,“盟旗地方以后不再增設縣治或設治局(但遇必要設置時,亦須征得關系盟旗同意)。”①《蒙古自治辦法原則八項》,新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《近代新疆蒙古歷史檔案》,新疆人民出版社,2008年,第30頁。然而,盛世才在第二期三年計劃中認識到,“因本省地面遼闊,人口增加,以及游牧生活逐漸改變,故增加縣治,升縣設局成為必要。”②張大軍:《新疆風暴七十年》(第8冊),臺灣蘭溪出版社有限公司,1980年,第4351頁。于是,盛世才逐步推行改土歸流政策,且當時面臨“宜將滿蒙所有土地,分別肥瘠,酌置設置局,改其官制,統一名稱,仍以原有官長改充現職”③王應榆:《伊犁視察記》,載《西北問題(季刊)》,1935年,第1卷,第4期,第82頁。的實況,新疆省政府遂在1939年關于和碩設治局等指令中記載道:將南部落定名為和通縣,和碩特定名為和碩設治局。④潘永林:《和碩縣志》,新疆人民出版社,1999年,第11頁。同年4月,南部落撤銷盟長公署,改旗為區(qū)、改蘇木為鄉(xiāng),6月旋即設立和通縣,8月和通縣又更名為和靖縣(今和靜縣),初次設立縣長,共置6區(qū)29鄉(xiāng)。與此同時,在和碩特部落所居地區(qū),改盟為和碩設治局,原和碩特所屬3旗改為3個區(qū),即烏什塔拉區(qū)、和碩灘區(qū)、塔哈其區(qū),各蘇木改成鄉(xiāng),均從屬于和碩設治局,與和靖縣都直屬于焉耆行政區(qū)轄治。1941年11月11日,舊土爾扈特北部落也明確表態(tài),“頭目等為響應政府實施民主,推行自治,改編區(qū)、村制的號召,促進文化、經濟之發(fā)展,完成第二期三年計劃,建設新新疆,爭取抗戰(zhàn)最后勝利計,懇請鈞座準予改編區(qū)、村,并請即以喬親王參加區(qū)村工作,以資推動。”⑤《北部落為請準改編為區(qū)、村制事致督辦公署的呈》(1941年11月11日),新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《近代新疆蒙古歷史檔案》,新疆人民出版社,2008年,第108頁。最終得到省政府的允準。

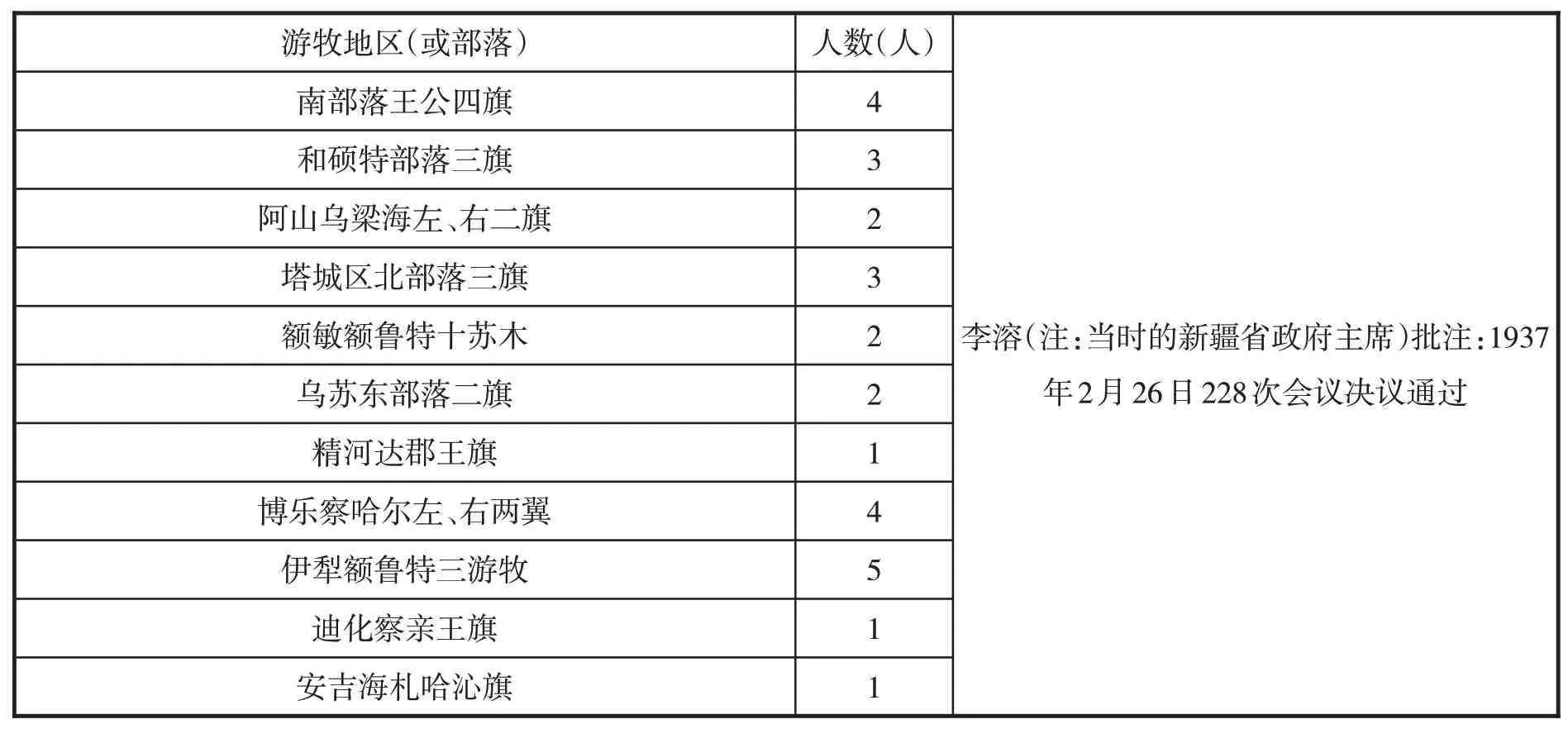

二是較為注重蒙古族的政治參與。盛世才主政新疆初期,提出“擴大組織與動員廣大農牧民眾積極參加抗戰(zhàn)建新工作,使其逐漸參加政治生活”⑥張大軍:《新疆風暴七十年》(第9冊),臺灣蘭溪出版社有限公司,1980年,第4764頁。的要求。在此號召響應下,1937年1月25日,為了召開蒙古勒代表大會,盛世才派滿楚克札布、王壽成、西力克、張馨、達義爾、萬獻廷、趙劍鋒等7人去籌辦。⑦《督辦公署等就派王壽成等七人為蒙古勒代表大會籌委會委員的訓令》(1937年1月25日),新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《近代新疆蒙古歷史檔案》,新疆人民出版社,2008年,第419頁。同年2月3日在給伊犁等區(qū)的通電中,督辦公署就代表大會召開時間等事項指出,“所有各部落之親王、郡王、貝子、貝勒、鎮(zhèn)國公、輔國公、盟長、營務處以及正副領隊、總管等均為出席代表。”且進一步申明,“每部落須堪布或大喇嘛一人參加大會,俾其陳述意見。凡出席代表,每人準帶隨從一人,若代表兩人帶隨從一人更佳。”⑧《督辦公署等就蒙古勒代表大會召開時間及選派代表事給伊犁等區(qū)的電》(1937年2月3日),新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《近代新疆蒙古歷史檔案》,新疆人民出版社,2008年,第420頁。據此可知,這次大會對與會人數有所限制,但總體希望人員多參與,并形成各游牧地區(qū)(或部落)調選進省參加代表大會人數名單(見表1)。

表1 1937年新疆蒙古族各游牧地區(qū)(或部落)調選進省參加代表大會人數名單一覽表① 《滿楚克札布就選調蒙民代表參加蒙古勒大會事致省政府委員會議的提案》(1937 年2 月26 日),新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《近代新疆蒙古歷史檔案》,新疆人民出版社,2008 年,第421 頁。

(二)經濟上推動農業(yè)和畜牧業(yè)進步

一是,畜牧業(yè)得以發(fā)展。1934年,新疆省政府先后在焉耆等9個地區(qū)建立農牧場,并在許多縣設立農牧分場,以生產農畜產品為目的。為了讓焉耆地區(qū)提供更多的馬匹,1938年新疆省政府在和碩縣夏拉蘇木建立軍馬場,引進蘇聯種馬與本地馬雜交,改良的馬匹全部供軍用。為進一步提高馬的質量,從1942年開始,新疆省政府在焉耆地區(qū)設立種馬場的同時,又引進純血英丹種馬和美俄種馬10多匹,由此改良當地馬1000多匹,并且之后不久將“焉耆種馬場改組為第三種畜場”②新疆地方志編纂委員會:《新疆通志·畜牧志》,新疆人民出版社,1996年,第303頁。。到民國后期呈現“雜交種之改良馬,以焉耆所產馬為最著”③呂敢:《新新疆之建設》,時代出版社,1947年,第97頁。的情形。

二是,促進農業(yè)發(fā)展。盛世才執(zhí)政初期注重減免田賦、進行春耕貸款。1936年2月,和碩特右旗致電省政府:“緣因于民國二十二年(1933年)焉耆失守,被匪擾亂,各族均受搶殺。當際和部蒙民受其擾害搶殺者很多,惟右旗輔國公部屬蒙民受害最烈。舊有積蓄、牲畜被匪全行搶劫,猶如席卷。……俯賜賞準派員調查右旗所屬牧民生活經濟情形,恩準三年內豁免征收各項稅款銀兩。”④《和碩特右旗為請豁免三年牧稅事致省政府的公稟》(1936年2月29日),新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《近代新疆蒙古歷史檔案》,新疆人民出版社,2008年,第361頁。1936年3月26日,督辦盛世才批復:“等情到署,查此案事關稅務,除牌批外,相應咨請貴府查照飭遵為荷。”⑤《督辦公署為和碩特右旗呈請豁免三年牧稅事給省政府的咨》(1936年3月26日),新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《近代新疆蒙古歷史檔案》,新疆人民出版社,2008年,第362頁。1937年1月29日,和什托落蓋蒙古民眾因旱災請免額糧,以示政府體恤,財政廳廳長胡壽康轉呈新疆省政府。⑥《財政廳為和什托落蓋蒙民受災請免納額糧事致省政府的呈及省政府的批注》(1937年1月29日),新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《近代新疆蒙古歷史檔案》,新疆人民出版社,2008年,第253頁。為體現“八大宣言”中“實施農村救濟”這一內容要求,新疆省政府從民國二十六年(1937年)開始,多次召開春耕貸款委員會會議,均把農業(yè)貸款列入農業(yè)建設計劃。1940年,和靖縣按照新疆省政府的要求,著手擴大春耕,“供借小麥陸拾萬柒仟斤,耕牛玖拾肆雙。所有牛、麥照當地市價,估計小麥每百斤大洋玖元,共洋陸仟四百叁拾元。耕牛每頭估洋玖拾元,共洋捌仟肆佰陸拾。”①《和靖縣政府就春耕貸款一事致省府等的電》(1940年2月27日),吐娜主編:新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《民國新疆焉耆地區(qū)蒙古族檔案選編》,新疆人民出版社,2013年,第116頁。在所需貸款統計完畢,最終形成執(zhí)行方案后,盛世才令“應由財、建兩廳合辦,飭遵仰各遵照”②《盛督辦等就撥借和靖縣貸款給財政廳、建設廳、和靖縣政府等的代電》(1940年3月6日),吐娜主編:新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《民國新疆焉耆地區(qū)蒙古族檔案選編》,新疆人民出版社,2013年,第117頁。。

此外,盛世才為實行兩個三年經濟建設計劃,投資擴建斜米爾渠等,耕地面積逐漸得到恢復。盛世才還注重培養(yǎng)農業(yè)干部,“每屆冬季,全疆各地農牧局利用農暇之際,開設農業(yè)訓練班,除訓練各農牧局內部工作人員外,二十四年曾在農業(yè)訓練班畢業(yè)的有二十七人”③張大軍:《新疆風暴七十年》(第6冊),臺灣蘭溪出版社有限公司,1980年,第3518頁。,為農業(yè)發(fā)展培養(yǎng)了大量人才。通過這些措施,促進了焉耆區(qū)、伊犁區(qū)、迪化區(qū)等蒙古族居住地農業(yè)耕地面積擴大(見表2)。

表2 1943年新疆各地區(qū)耕地數量統計一覽表④ 呂敢:《新新疆之建設》,時代出版社,1947年,第87~88頁。

(三)文化教育上同時開展學校教育和社會教育

一是發(fā)展學校教育。1938年9月1日,為落實盛世才倡導的“六大政策”,新疆省教育廳派胡海濱負責焉耆地區(qū)師范教育的建校事宜。“新疆省立焉耆專區(qū)師范學校”在焉耆宣布正式成立,簡稱為焉耆簡師,又稱為“焉耆區(qū)教學訓練班”⑤洪永祥:《和靜縣志》,新疆人民出版社,1995年,第610頁。。該校學制為兩年,開設有蒙古族、漢族、維吾爾族等三個班,每個班40人,總計120人。汗王府小學是在新疆蒙古族文化促進會成立后,由滿汗王和烏靜彬帶頭捐資興辦的蒙古文化教育史上的第一所小學,標志著蒙古族普及教育的開始。⑥馬大正:《衛(wèi)拉特蒙古史綱》,新疆人民出版社,2006年,第521頁。

在焉耆簡易師范班和汗王府小學的首創(chuàng)示范下,焉耆地區(qū)盟旗外各小學如雨后春筍般次第建立,這一現象不僅出現在焉耆地區(qū)各縣的轄區(qū),而且也出現在焉耆地區(qū)的縣城內(見表3)。

表3 1939年至新中國成立前焉耆地區(qū)小學統計一覽表⑦ 布娃:《舊土爾扈特南路盟的教育概況》,轉引自和靜縣政協文史資料委員會:《和靜文史資料》(第1輯),1990年,第72~73頁。

蒙古族各簡易師范學校學生畢業(yè)后,大多被分配工作。如1939年7月12日的迪化簡易師范畢業(yè)生分配表①《迪化簡師畢業(yè)生分配表》(1939年7月12日),新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《近代新疆蒙古歷史檔案》,新疆人民出版社,2008年,第167~168頁。:其中,布拜、唐學廉、巴圖巴、布爾尕等4人被派往焉耆汗王旗小校工作,巴圖納被派往伊犁工作,賈布星被派往和什托落蓋工作,巴岱、朱瑪、殷克拜等被派往各地蒙文會工作。

二是開展社會教育。為掃除文盲,提高民眾的文化素質,新疆省教育廳在1942年11月印發(fā)冬學運動宣傳大綱和掃盲推進辦法,希望能在蒙古族各地區(qū)逐步宣傳開來,并推進掃盲活動的開展。其中在冬學運動宣傳大綱中,對新疆省政府發(fā)動冬學運動的原因、各族同胞如何響應冬學運動進行了說明;在掃盲推進辦法中,特別強調宣傳的作用,由各區(qū)縣教育局、縣政府負責廣泛宣傳,擴大冬學運動;在宣傳組織辦法中,指出會同各街長共同調查是掃盲運動的基本方式。②《省教育廳長就開展冬學運動致和靖縣的訓令》(1942年11月),吐娜主編:新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《民國新疆焉耆地區(qū)蒙古族檔案選編》,新疆人民出版社,2013年,第56頁。

和靖縣政府在1943 年1 月13 日曾給焉耆教育局發(fā)過通電,聲稱和靖縣各民校成立數月,經費還沒有撥到。焉耆地區(qū)教育局認為,和靖縣縣立各民校呈報時間太晚,不合民校加班辦法,但最終還是決定在1943 年12 月份撥發(fā)經費到位。③《焉耆教育局致和靖縣政府就民校經費已撥請查照的咨》(1943年2月24日),吐娜主編:新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編,吐娜主編:新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《民國新疆焉耆地區(qū)蒙古族檔案選編》,新疆人民出版社,2013年,第74頁。由此可知,焉耆地區(qū)教育局不因經費問題而影響社會教育等各種教育形式的質量,對各種困難還是盡力去解決,顯示了地方教育部門配合落實社會教育政策。

二、析“民主”之實質

(一)政治上手段形式多樣,維護其專制之實

盛世才主政新疆時期,滿汗王被調至迪化任省府委員,滿汗王的師參謀長胡洪君調升為蒙文會秘書長,但“實際上是(省政府)對他們采取調虎離山之計,把他們放在眼皮底下”④吳云:《胡氏三代人與和碩特蒙古王爺之間的關系》,巴音郭楞蒙古自治州政協文史資料編輯委員會:載于《新疆巴音郭楞蒙古自治州文史資料》(第10輯),2002年,第254頁。的變相人身軟禁。之后不久,盛世才任命爾德尼暫時代理盟長一職,殷英充任營務處,添設焉耆副縣長一職。1937年,盛世才發(fā)動了第一次“陰謀暴動案”,牽及滿汗王與和碩特郡王班第,導致滿汗王等被逮捕,同時盛世才采取扶植傀儡盟長爾德尼的手段,致使“兩盟群龍無首,諸王公受到極大壓力”⑤張體先:《土爾扈特部落史》,當代中國出版社,1999年,第194頁。,從而為焉耆地區(qū)撤銷盟旗及實施縣治打下基礎,焉耆地區(qū)從1939年開始著手設縣。所以或可言,借助建立縣治之名義,對蒙古族原各部落首領進行政治清理,并培植政治傀儡,形成極強的威懾力,更何況對待普通蒙古族民眾。

蒙古族的政治參與流于形式。1937年2月26日,滿汗王就選調蒙古代表事致新疆省政府的提案中言道,“擬請大會準將蒙古各游牧內聲望素著、家道殷實之蒙民,由每部落內揀選數名來省參加”⑥《滿楚克札布就選調蒙民代表參加蒙古勒大會事致省政府委員會議的提案》(1937 年2 月26 日),新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《近代新疆蒙古歷史檔案》,新疆人民出版社,2008年,第421頁。,并且對蒙古族各游牧部落調選進省代表人數進行再次詳細說明,其中“南部落王公四旗共四名;和碩特部落三旗共三名。”至此可以知悉,在蒙古各部落人員的代表人數分配上已經更加清晰;與會人員的身份已經相當明了,至少是聲望高、家境好的蒙古人。由此可知,蒙古族的民眾此時政治參與還不具有完全的平等性。同樣情形,在1939年召開的“欲使全疆十四民族共同負荷抗戰(zhàn)建新之重任”①《新疆蒙哈柯三族代表大會擁護抗戰(zhàn)反對妥協電文》(1939年10月4日),《民國時期新疆檔案匯編(1928-1949)》,第26冊,鳳凰出版社,2013年,第117頁。的省蒙古族、哈薩克族、柯爾克孜族三族代表大會中也充分體現,如涉及蒙古族民眾代表分配名額時,蒙古族代表定為13人,其中焉耆、伊犁各5人②《于行政長就省蒙哈柯大會的蒙族代表名單致和靖等縣政府的電》(1939年10月16日),吐娜主編:新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《民國新疆焉耆地區(qū)蒙古族檔案選編》,新疆人民出版社,2013年,第256頁。,但焉耆地區(qū)殷英縣長、爾德尼、巴拉吉均為盟旗內部之人,未見蒙古族普通民眾參與。

此外,盛世才還沒收蒙古族民眾各項財產,形成惡劣的政治影響。張治中在發(fā)布《發(fā)還前督辦公署沒收人民不動產辦法》中提到,“所有前督辦公署(盛世才)沒收人民之財產、寺院、工廠、水磨及原來附屬之機器現經機關經管者一律發(fā)還”③張大軍:《新疆風暴七十年》(第12冊),臺灣蘭溪出版社有限公司,1980年,第6999頁。后,民眾西應麟在1947 年1 月16 日向清理委員會遞交簽呈言:

“竊民西應麟有祖遺房院一所,在滿城西六道巷門牌一號。于民國二十八年經夏利瓦活佛之手租給前督署副官處,兩方議定租用一年半為期,每月租金新幣肆拾陸元。期滿后由副官處即交女院附職應用至今,僅付壹年半租金,其余均為照付,且院內之西房三間及院棚門窗、玻璃、電燈、馬號、大門等物皆被損壞。是以不揣冒昧懇求鈞座俯念下情,體恤民艱,照目前市價,將過去數年租金及折毀損失一律補償,以維生計。”④《西應麟為請補償女子學院附屬職業(yè)學校占用房院所欠房租等事致清理委員會的簽呈》(1947年1月16日),新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《近代新疆蒙古歷史檔案》,新疆人民出版社,2008年,第279頁。

(二)經濟上蒙古族遭受殘酷剝削,土地糾紛多

1.畜牧業(yè)發(fā)展方面

國民黨統治新疆之后,西北行轅公署給新疆省政府致電中說,“迭受本省變亂及屢被盛前政府無限強迫征購,更加以卅五、六年間畜群發(fā)生疫癘,倒病千百,損失殆盡。⑤《西北行轅公署為豁免和碩特部蒙民牧稅等事致新疆省政府的代電》(1948年3月31日),新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《近代新疆蒙古歷史檔案》,新疆人民出版社,2008年,第283頁。”由此可獲悉,在盛世才時期,就對蒙古民眾進行多次橫征暴斂,如,“一九四三年三月,盛世才和國民黨政府為了搜刮民財,命令全疆各族人民捐獻軍馬一萬匹。為此,新疆各地成立了獻馬委員會,指定各縣應獻馬匹數目,規(guī)定如無力捐馬,則須繳納高于市價二分之一的馬價。”⑥新疆社會科學院歷史研究所:《新疆簡史》(第3冊),新疆人民出版社,1980年,第351頁。導致新疆蒙古族各聚居區(qū)“負擔頗重,至1945年尚未結束”⑦胡海濱:《左曙萍在焉耆》,載中國人民政治協商會議焉耆回族自治縣委員會文史資料委員會:《焉耆文史資料》第1輯,1990年,第114頁。。

牧稅征收直到盛世才主政時期,開始進行了實質性的調整。從1935年開始,“在新疆的衛(wèi)拉特蒙古各部落一律繳納牧業(yè)稅,無論大小牲畜稅率均為3%。這樣,牧民的稅負(賦)增加了將近一倍。”①胡邦鑄:《羅布淖爾與土爾扈特研究》,新疆人民出版社,2009年,第200頁。新疆各地蒙古族王公也被“取消自清代以來的特權,一律開征收稅”②金向宏:《巴音郭楞蒙古自治州志》,當代中國出版社,1994年,第1149頁。在前文提到盛世才為解決牧稅糾紛等爭端,曾一度降低牧稅,在此看似前后矛盾,實則不然。實際上,盛世才執(zhí)政之初,為平息各地動亂,確曾降低過牧稅,但主要是在1934年到1935年初,在1935年后,為聚斂財富,鞏固統治,盛世才又開始提高并固定牧稅。長期以來,南部落各地在整個新疆蒙古族的待遇中均是最高的,賦稅相比其他地方蒙古族較輕。所以一旦和各地一視同仁,在焉耆地區(qū)自然而然面臨前所未有的稅賦壓力。,與各地蒙古民眾交稅一視同仁。對牧區(qū)的長期壓榨造成了新疆蒙古族聚居區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展缺乏活力,據載:

“二十七年財政廳長周彬修改對外貿易章程,準許母畜出口,變更溜胎羔皮及一般土產專買辦法,故自二十七年以后,尤其在三十及三十一年兩年,新省所有之牲畜,均被外人搜集出口,每年所產之皮毛土貨,亦被外國遍設機構,深入游牧直接吸收迨(殆)盡。新省經濟從此根本削弱,形態(tài)日益惡化。”③吳忠信:《吳忠信主新日記》(1945年12月23日),中國第二歷史檔案館:《中華民國史檔案資料匯編》第5輯第3編(政治五),江蘇古籍出版社,1999年,第387頁。

2.農業(yè)發(fā)展方面

在土地所有權方面,容易引發(fā)因土地劃分所導致的諸類土地糾紛問題。為了防止農業(yè)出現土地問題,1937 年5 月31 日新疆省督辦公署提議成立蒙古土地問題討論會④《督辦公署就成立蒙古土地問題委員會總會事給民政廳等的快郵代電》(1937年5月31日),,新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《近代新疆蒙古歷史檔案》,新疆人民出版社,2008年,第257頁。,針對土地問題進行專門商討。焉耆行署很快響應號召,于7月11日就“經眾公推職為焉耆分會委員長,并公舉南部落盟長爾德尼、和碩特盟長喇達那博堆等九人為分會委員”⑤《焉耆行署為報成立蒙古土地問題委員會焉耆分會事給省政府的代電》(1937年7月13日),,新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《近代新疆蒙古歷史檔案》,新疆人民出版社,2008年,第260頁。,會后便成立了蒙古土地問題委員會焉耆分會。但是,該機構并沒有起到解決蒙古土地糾紛的實際作用,所以,蒙古民眾土地糾紛問題仍舊頻頻出現。

典型問題之一表現為:各部門互相推諉,成效不明顯。如1940年3月11日,蒙古牧民帕吾茍狀告汗王之叔多盟長仗勢欺人并侵占土地,要求盡早歸還。⑥《蒙民帕吾茍請求縣長將其地斷歸原主耕種的呈文》(1940年3月11日),吐娜主編:新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《民國新疆焉耆地區(qū)蒙古族檔案選編》,新疆人民出版社,2013年,第118頁。同年3月20日,和靖縣政府將此事轉發(fā)給焉耆區(qū)蒙民會。隨后由焉耆區(qū)建牧會回電道:“由該縣確切查明詳情具保,至日再經查辦。”⑦《焉耆區(qū)建牧會致和靖縣政府請查明本拜鄉(xiāng)地畝被霸占的電》(1940年3月21日),吐娜主編:新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《民國新疆焉耆地區(qū)蒙古族檔案選編》,新疆人民出版社,2013 年,第122 頁。此事雖被拖延,但最后由建設委員會呈報給了盛世才。同年5月14號,盛世才在回電中曰:“多盟長侵占區(qū)蒙民帕吾茍祖遺地畝一案,既經查明屬實,應準反發(fā)”⑧《盛主席就多盟長侵占蒙民地畝一案給行政長的代電》(1940年5月14日),吐娜主編:新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《民國新疆焉耆地區(qū)蒙古族檔案選編》,新疆人民出版社,2013年,第137頁。,但效果寥寥。此案例一定程度上折射出盛世才在新疆的專制威懾力。

典型問題之二表現為:朝令夕改,操作性難。1940年,200多人來到和靖縣七棵樹及賽布湖地區(qū),聲言要劃分地畝。同年3月12日,焉耆縣給蒙牧會呈報曰∶“正值春耕之際,該民眾等請求劃分地畝前來,究竟如何分給?職縣未敢擅專,除指令外,理合備文轉呈鈞會鑒核。”①《和靖縣政府將牧民要求劃分地畝的文轉呈焉耆蒙牧會》(1940年3月12日),吐娜主編:新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《民國新疆焉耆地區(qū)蒙古族檔案選編》,新疆人民出版社,2013年,第118頁。為此,焉耆建委會兼蒙牧會會長于德一于當日(12日)給和靖縣長發(fā)函,稱:由縣屬開來區(qū)區(qū)長及鄉(xiāng)長,在近街撥給地畝,修蓋房屋并播種五谷等情,自無不可,但宜擇定適宜地點,各項若干,文明四至長寬。②《焉耆建委會就某區(qū)長等呈請撥給地畝致和靖縣長的函》(1940年3月12日),吐娜主編:新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《民國新疆焉耆地區(qū)蒙古族檔案選編》,新疆人民出版社,2013年,第119頁。可是未及執(zhí)行,于德一在同年3月19日便要求縣長派專員去負責劃分。就連和靖縣某區(qū)長于同年3 月31 日給縣政府函中言道:“區(qū)長劃分,誠恐有分之不均情形,要求縣政府派員劃分”③《和靖某區(qū)長致縣政府請求劃分所屬區(qū)地畝的函》(1940年3月17日),吐娜主編:新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《民國新疆焉耆地區(qū)蒙古族檔案選編》,新疆人民出版社,2013年,第120頁。,附和于德一之意,終致地畝劃分難以進行。

(三)文化教育財力投入匱乏,極具政治色彩

沒落的政治及不平衡的經濟發(fā)展水平是制約文化教育現代化的歷史根源。此時的新疆蒙古族教育對政策和財政的依賴性強,如果缺乏政策和財力的支持,必然難以維持。盛世才發(fā)展教育的根本目就是維護其自身的專制統治,他“把一切學科和訓練,都集中在一個并不高明的政治圈裹”④張大軍:《新疆風暴七十年》(第12冊),臺灣蘭溪出版社有限公司,1980年,第7265頁。。以群眾性政治機構新疆民眾反帝聯合會為例進一步加以說明。新疆民眾反帝聯合會所倡導的文化教育等措施,是在實施“六大政策”的前提下進行的。換言之,就是為了維護盛世才的專制統治。而在這種黑暗政治下,盛世才所主張的文化教育一定程度而言,就是文明的幌子,是對新疆各地區(qū)蒙古族人民進行思想約束的工具。“尤其是對封建濃厚農牧業(yè)還占主要地位的新疆,必須要使廣大的農牧民眾了解政府政策,擁護政府政策,那么才能使六大政策的政權真正牢固。”⑤張大軍:《新疆風暴七十年》(第9冊),臺灣蘭溪出版社有限公司,1980年,第4763頁。由此,可知,盛世才發(fā)展文化教育是為了維護其政治統治,具有濃厚的政治色彩。所以,隨著盛世才的見風使舵,由此,投靠國民黨蔣介石,反帝聯合會于1943年被改名為國民黨黨部,蒙古族文化教育發(fā)展勢頭受阻。正如“盛世才后來拋棄‘六大政策’,走向全面反動之后,蒙古族教育事業(yè)也受到了摧殘。……教育事業(yè)處于停頓半停頓狀態(tài)”⑥馬大正:《衛(wèi)拉特蒙古史綱》,新疆人民出版社,2006年,第523頁。所言。

經濟發(fā)展的不平衡對教育影響很重要。經濟發(fā)展不平衡帶來的直接后果便是平民收入減少,長期處于貧窮落后的狀態(tài)。在盛世才主政新疆時期各式教育因新疆省政府多次給予財政補助,曾如日中天,但隨著盛世才破壞新疆抗日民族統一戰(zhàn)線,走向反共,對教育的投入越來越少,導致經費竭蹶。就社會教育而言,盡管開展了數年各種形式的社會教育,并取得一些成績,但由于對財政支持依賴較強,以致盛世才主政新疆后期社會教育也未能真正向規(guī)范化、深層次方向發(fā)展。就當時而言,“舊中國西北地區(qū)政治經濟落后,平民教育發(fā)展很不平衡,加之廣大勞動人民生活維艱,真正能參加平民教育和取得實效者,畢竟為數不多,舊中國西北的教育開發(fā)不能不帶著極大的局限性。”⑦魏永理:《中國西北近代開發(fā)史》,甘肅人民出版社,1993年,第515頁。就學校教育而言,由于教師工資低,以致枵腹從公;學生們無助學金,所以,學校伙食問題頻頻發(fā)生;平民收入有限,無力參加教育。盡管針對學校教育辦學尷尬情形,蒙文總會決定:“凡蒙古族學生上學,其學雜、伙食、服裝等費蓋由蒙古族游牧民籌集。教員工資由設治局按月撥發(fā),后來蒙文總會決定學生伙食費等發(fā)動游牧民自籌,交當地鄉(xiāng)、鎮(zhèn)公所代管。”①胡海濱、張廣亮:《解放前和碩縣教育概況》,載于中國人民政治協商會議巴音郭楞蒙古自治州委員會文史資料研究委員會:《巴音郭楞文史資料》(第5輯),第93頁。但相對于龐大的教育開支與投入,這些僅是杯水車薪、無濟于事。所以,隨著“1942年以后,盛世才撕下進步的畫皮,走向反動,也結束了他曾經支持過的新文化運動光輝的一頁。”②白振聲、〔日〕鯉淵信一:《新疆現代政治社會史略(1912-1949年)》,中國社會科學出版社,1992年,第344頁。失去政策支持與財政保障的各式教育在新疆蒙古地區(qū)最終走向下坡路。

三、客觀評價盛世才對新疆蒙古族統治政策

整體而言,相比楊增新、金樹仁主政新疆時期,筆者認為,盛世才對新疆蒙古族的統治政策有一定突破,正如方文所言,盛世才時期,“新疆的民族平等政策尚處于口頭宣傳階段。當然民族的待遇已有所改善,較舊政府好多了。舊社會的民族壓迫太厲害了,而盛世才上臺后略有改善,就產生了作用。”③方文:《風雪天山》,遼寧人民出版社,1986年,第118頁。注:《風雪天山》是方文的回憶錄。方文曾經攜妻兒去過新疆,在盛世才手下任職,僥幸逃脫了盛世才的毒手。他客觀上指出盛世才執(zhí)政新疆為政策略的積極性,當然在民國軍閥統治背景下,不可避免具有時代的局限性。

首先,客觀上促進了新疆近代化的到來。通過設立縣治、提升蒙古民眾政治參與等,以及對各時期新疆省政府對各階層主體政治實踐的不同態(tài)度可知:楊增新時期極力限制蒙古族民眾的政治參與,對盟旗之人采取拉攏方式。金樹仁時期對蒙古民眾政治參與實際上延續(xù)了楊增新時期的限制,對盟旗之人采取利用策略。④郭瑞鵬:《民國焉耆地區(qū)蒙古族社會研究》,新疆師范大學2017年碩士研究生學位論文,第47頁。盛世才主政新疆時期,為方便專制之需,開始局部打破對民眾的限制,鼓勵有德高望眾之人、婦女參政、議政。實際上,政治參與的主體,不管在哪一階段都以盟旗上層為主,如滿汗王、烏靜彬、喬親王(即喬嘉甫)等。所以,民國時期新疆各地區(qū)蒙古族參政體現只能說具備民主化氣息,有一定的政治近代化色彩。此外,蒙古族各式教育在中國共產黨和蘇聯等各方力量的支持下,實現了由宗教教育向世俗教育方面的轉變和發(fā)展,兼南路盟代理盟長西力克擔任蒙文會首任委員長,他“在各縣成立了蒙古族文化促進會分會。蒙古各部由此開始發(fā)展現代教育事業(yè)”⑤納·巴生等:《和碩特蒙古史》,新疆人民出版社,2004年,第360頁。,于是,新疆蒙古族教育近現代化特征逐步凸顯。

其次,有效支援了全國抗戰(zhàn)。在中國共產黨、蘇聯、新疆民眾反帝聯合會、進步人士的支持下,新疆蒙古族也順應歷史之需,積極支援抗日戰(zhàn)爭和世界反法西斯戰(zhàn)爭。一批共產黨人和文化名人來到新疆宣傳抗日救國,并成立新疆文化協會委員長,新疆文化協會發(fā)揮“擴充教育、發(fā)展文化前途、建設新新疆,實與鞏固抗戰(zhàn)重要后方有重大關切”⑥《文化協會為呈轉建修蒙文會及民眾俱樂部事致省政府的呈》(1939年9月6日),新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《近代新疆蒙古歷史檔案》,新疆人民出版社,2008年,第175頁。的作用,對蒙古族抗戰(zhàn)意識的提升發(fā)揮了積極作用。1941年9月,和靖縣政府就專門為慰勞蘇聯抗德將士的募款辦法召開會議。⑦《和靖縣政府就慰勞蘇聯抗德將士召開的會議記錄》(1941年9月),吐娜主編:新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《民國新疆焉耆地區(qū)蒙古族檔案選編》,新疆人民出版社,2013年,第173頁。1942年1月3日,反帝總會為請嘉獎魯都札普等人捐資慰勞抗德戰(zhàn)士事致省政府:

有一區(qū)區(qū)長魯都札普當場慷慨捐助大洋叁千元,次有第二區(qū)區(qū)長西日曼慷慨捐助大洋一千元,和第二區(qū)副區(qū)長抗尕慷慨捐助大洋叁百元、大元寶兩個。查該正、副區(qū)長此次對于慰勞紅軍募款實屬慷慨自動捐助巨款,足見該區(qū)長等忠實執(zhí)行政府政策之表現,才有熱心公益之捐助。①《反帝總會為請嘉獎魯都札普等人捐資慰勞抗德戰(zhàn)士事致省政府的呈》(1942年1月3日),新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會編:《近代新疆蒙古歷史檔案》,新疆人民出版社,2008年,第374頁。

1943年1月9日,焉耆地區(qū)“關于文化勞軍募捐已完成預定一萬元之數,并將捐款匯解反帝總會驗收,現又展開第二次勸募工作”②《督辦公署就焉耆區(qū)文化勞軍捐款事給反帝總會等的代電》(1943年1月9日),新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會:《抗日戰(zhàn)爭時期新疆各民族民眾抗日募捐檔案史料》,新疆人民出版社,2008年,第186頁。。同年2月12日通過焉耆地區(qū)各縣文化勞軍數字表可知,焉耆區(qū)就募捐已達33 197.65元,其中焉耆行署積極募捐16 987.50元,和靖縣府4090元③《焉耆區(qū)各縣文化勞軍數字表》(1943年2月12日),新疆維吾爾自治區(qū)檔案局、中國社會科學院邊疆史地研究中心、《新疆通史》編撰委員會:《抗日戰(zhàn)爭時期新疆各民族民眾抗日募捐檔案史料》,新疆人民出版社,2008年,第265頁。,整個抗戰(zhàn)期間僅南路盟就捐獻款物達12萬多元④烏云畢力格、白拉都格其:《蒙古史綱要》,內蒙古人民出版社,2006年,第301頁。。這些都反映了新疆蒙古地區(qū)民眾抗戰(zhàn)意識的提高,推動了參與抗戰(zhàn)自覺性和積極性高漲,充分體現了當時文化教育喚醒蒙古民眾的愛國。

最后,政策的變化與盛世才的投機密切相關。盛世才上臺后,標榜軍民分治,軍不干政,實則集軍政大權于一身,請兵蘇聯,縱橫捭闔,聘請聯共黨員幫助新疆,倡行“反帝、親蘇、民平、清廉、和平、建設”六大政策。他大膽任用蒙古族人士,如李寶華(原名高布則溥)。李寶華曾在蘇聯莫斯科學習,能講蒙古、漢、俄羅斯三種語言,被盛世才派到新疆和內蒙古交界處工作。⑤方文:《風雪天山》,遼寧人民出版社,1986年,第76頁。1937年全面抗戰(zhàn)爆發(fā)后,盛世才力主抗日,迎接中國工農紅軍西路軍入新,允許中國共產黨在迪化(今新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市)設立八路軍駐新疆辦事處,與中國共產黨建立新疆抗日民族統一戰(zhàn)線。陳云、毛澤民等大批共產黨員來到新疆,幫助盛世才實行六大政策,所以盛世才在政治、經濟、文化教育方面取得了楊增新和金樹仁均未有過的成績。

但是盛世才性格多疑,出于政治需要,他多次因勢制造所謂“陰謀暴動”案,制造大量冤假錯案。1937年,他為了消滅異己,誣陷教育廳廳長張馨,捏造的罪證是張馨和焉耆地區(qū)蒙古盟長西里克(亦作西力克)、郡王班第勾結,建立蒙古騎兵謀殺盛督辦,奪取政權。⑥方文:《風雪天山》,遼寧人民出版社,1986年,第85頁。鑒于1941年冬,德國兵臨莫斯科城下,他私自與蘇聯和中國共產黨決裂,使130多名中國共產黨黨員及其家屬身陷囹圄,轉身投向蔣介石,逐漸被蔣介石架空。可以說,新疆各民族近代化的曙光在盛世才執(zhí)政新疆期間得以短暫出現,然而同樣由于盛世才反共、反蘇聯、反人民,又使新疆蒙古族重新陷入黑暗,或一定程度可以說“在抗戰(zhàn)期間,象(像)這樣大批有能力、有學識、有決心的人員聚集在一個省份里(新疆),除陜北外,恐怕在全國找不到第二個地方。如果新疆的政權不落到野心家手里,新疆必然能成為全國先進省份之一。”⑦方文:《風雪天山》,遼寧人民出版社,1986年,第156頁。