吐魯番學,古絲路上的另一顆明珠

文|本刊記者 張 霄

在新疆吐魯番誕生的吐魯番學,不僅是與敦煌學齊名的國際顯學,更為深化新疆歷史文化、各民族的交流融合以及絲綢之路上的中西文化交流研究做出了積極貢獻。

火焰山下的高昌故城

提起新疆吐魯番,很多人都會聯想到葡萄溝和火焰山等等。其實,在這座地處古代絲綢之路交通要道的城市里,還有不勝枚舉的文物遺址、多語種文書、紡織品在幾千年的歷史中熠熠生輝。而在這里誕生的吐魯番學,不僅是與敦煌學齊名的國際顯學,更為深化新疆歷史文化、各民族的交流融合以及絲綢之路上的中西文化交流研究做出了積極貢獻。

在曲折中發展

提起吐魯番學,或許很多人都不甚了解。

著名的中國敦煌吐魯番學資深學者陳國燦先生,在他的《吐魯番學研究和發展芻議》一文中這樣解釋:“吐魯番盆地的地上地下,蘊藏著極為豐富的歷史文化遺產,上自石器時代至周、秦,下迄明、清,既有漢族的,也有北方各個民族留存下來的實物或文字記錄。這些都是中國古代文明的一部分。對于這一特定地域的歷史文化遺產進行維護、整理和研究的學問,被稱之為吐魯番學。”

“中國吐魯番學的發展,可以追溯到清代中葉椿園、祁韻士、俞浩、徐松、陶保廉等人到西域來游歷的見聞著述。”據吐魯番學研究院副院長陳愛峰介紹,吐魯番位于吐魯番盆地,有著夏季極端炎熱、熱量不易散發、全年降水量極少的得天獨厚的氣候、地理條件,因此大量的可移動及不可移動文物得以保存下來,成為了吐魯番學起源的溫床。

“然而19世紀末20世紀初,隨著世界各國探險家對吐魯番的關注甚至肆意掠奪,致使吐魯番學大量文物流散海外。”陳愛峰說,這些珍貴的歷史文物,引起了世界各國相關領域學者的關注。他們對此展開研究,發表了一系列研究成果,使之成為世界性的學問。這一熱潮也引起了國內許多知名的學者的重視。

1928年,中國和瑞典兩國學者成立了“西北科學考察團”,開展了中國學術界對吐魯番等地的第一次科學考察,其中黃文弼先生的學術成就尤為引人關注,由此奠定了中國吐魯番考古學的基礎。但與此同時,大量文物的外流也造成了國內吐魯番學研究者們的舉步維艱。

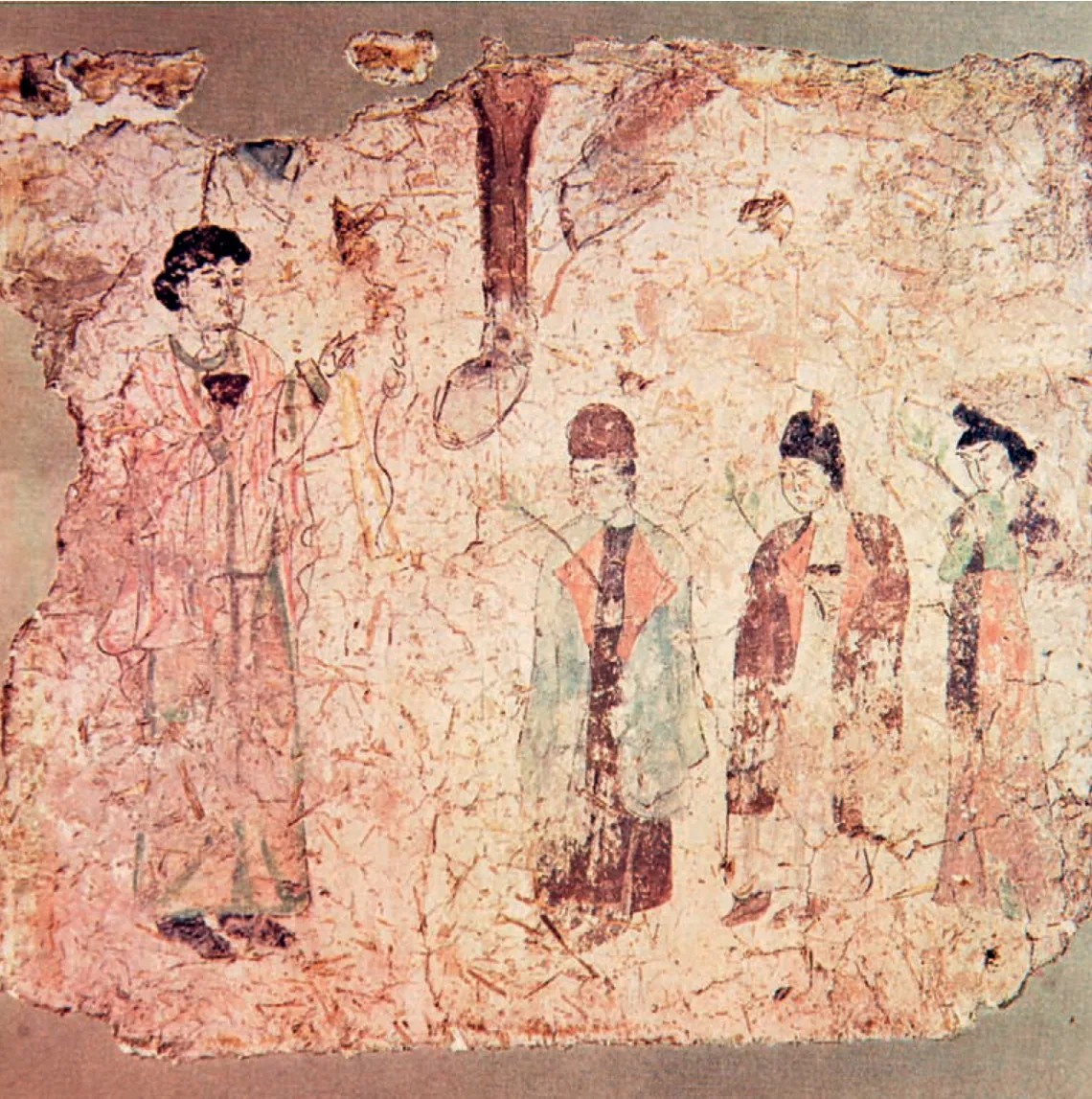

圖1 柏孜克里克第20窟回鶻貴族供養像

圖2 柏孜克里克第20窟回鶻公主供養像

直至新中國成立后,誕生于中國、卻從一開始就具有國際性質的吐魯番學終于在本土迎來了飛速發展繁榮時期。

1959-1975年,為配合地方建設,在國家的資助下,新疆考古工作者對吐魯番阿斯塔那—哈拉和卓古墓群進行了13次有計劃的考古發掘,出土了內容豐富的各類文物,時代上自南北朝,下至唐代,以出土文獻為大宗。1975年,在國家文物局的組織和支持下,以武漢大學唐長孺教授為首的專家團隊,對這批珍貴文獻進行整理,出版有十卷錄文本的《吐魯番出土文書》,后又出版了大四卷本的圖錄本。該書的出版,標志著中國吐魯番學的研究步入了一個全新的階段。

1983年,由國學大師季羨林等先生牽頭成立了全國性研究學會——中國敦煌吐魯番學會,吐魯番學的名稱得以確定,吐魯番學以此為契機得到了長足發展。

至2005年,新疆維吾爾自治區吐魯番學研究院成立,在吐魯番學的誕生地終于有了自己的吐魯番學研究機構,吐魯番學研究人才隊伍初步建立起來,迄今為止已經召開了六屆吐魯番學國際學術研討會,不斷地擴大了吐魯番學在國內外的影響。

敦煌學與吐魯番學,這兩門國際顯學,也因發現過程、研究內容、地理位置等諸多因素而有著千絲萬縷的聯系。

與敦煌學比翼齊飛

季羨林先生曾經說過,“目前研究這種匯流現象和匯流規律的地區,最好的、最有條件的恐怕就是敦煌和新疆。”而恰恰在這兩個地方,誕生了兩門聞名遐邇的國際顯學——敦煌學與吐魯番學。這兩門國際顯學,也因發現過程、研究內容、地理位置等諸多因素而有著千絲萬縷的聯系。

“吐魯番學與敦煌學并稱為姊妹學科。”對于兩者的聯系,中國敦煌吐魯番學秘書長、首都師范大學歷史學院教授游自勇這樣解釋:“吐魯番學的研究內容與敦煌學有相同之處,且二者同為古絲綢之路上的重要城市,關系極為密切。”

更極具戲劇性的是,追溯中國吐魯番學的發展,我們亦從中看到了與敦煌學從被發現到大量文物流散海外的令人扼腕的相似經歷。“不過二者之前也有一些不同,”游自勇認為,“敦煌學是以敦煌藏經洞發現的文獻及莫高窟為主要研究對象,而吐魯番學的研究對象則更為廣泛,是以吐魯番周邊的古墓葬、古城址、石窟寺及這些遺跡所發掘的出土文物為主,內涵與外延無疑更加豐富。”

同時,游自勇也指出,吐魯番學與敦煌學相比文獻資料更為零碎,二者發展道路也有所不同。“由于特殊的歷史背景造成的國內吐魯番學的研究缺乏實物和依據等原因,20世紀前半葉中國敦煌學的研究是遠遠超過了吐魯番學的。”

對此,中國敦煌吐魯番學會會長、北京大學博雅講席教授榮新江在第六屆吐魯番學國際學術研討會上表示,敦煌學的成果要比吐魯番學多得多,吐魯番學研究院人員有限,有些工作無法展開。“我曾經在2009年時撰文,《期盼‘吐魯番學’與‘敦煌學’比翼齊飛》,特別強調在吐魯番出土文獻的整理,在吐魯番地域社會史、寫本時代書籍史、絲綢之路胡語文獻等方面,應當吸收敦煌學研究的經驗和教訓,加大力度做吐魯番學的研究。”榮新江說。

中外專家學者在西旁吐峪溝景教遺址考察交流

高昌故城景教“圣枝節圖”

絲路研究的高地

早在吐魯番學發軔時,吐魯番出土文書所涉及的多種語言就為研究中古時期吐魯番地區作為絲綢之路上的站點和中西交通的孔道提供了最直接的證據,它體現出的是一種國際化的交流情形與各民族的交融。時至今日,隨著考古發掘工作的持續開展和研究的不斷深入,吐魯番學也自然同敦煌學一樣成為了絲路研究的高地。

“尤其是進入新世紀后,國家對文物工作關注力度不斷加大,特別是習近平總書記提出‘一帶一路’倡議后,吐魯番的考古工作迎來了井噴式的發展。”在陳愛峰看來,“一帶一路”倡議正不斷推進著吐魯番學的發展,而吐魯番學取得的成果,也為古代絲綢之路的研究添磚加瓦。

據陳愛峰介紹,近年來在對加依墓地、勝金店墓地、洋海古墓、吐峪溝石窟寺考古發掘中,出土文物不僅涵蓋5000余年歷史,更囊括了古代各民族政治、經濟、文化等各個方面,其中儒家文化、薩滿教、佛教、道教、景教、摩尼教等文化遺存則明證了新疆始終是多元文化交流匯聚之地,新疆悠久的歷史是各民族共同締造的,新疆自古以來就是中國不可分割的一部分。

而就在第六屆吐魯番學國際學術研討會期間,參會的百余名國內外專家學者也分組走進吐峪溝石窟、西旁景教寺院遺址,對兩處吐魯番最新考古遺址進行實地考察。

位于吐魯番市高昌區北部丘崗上的西旁景教寺院遺址,發掘出土過漢文佛經、道經及敘利亞文、回鶻文等文獻,是中國現存罕見的早期景教遺址,歷史可追溯至唐朝。其遺址多元,文化薈萃,具有很高的學術價值。英國劍橋大學博士艾瑞克·亨特分享了對該遺址出土的敘利亞文手稿的研究,介紹了遺址在宗教、經濟發展方面的功能。“我非常高興能夠同中國學者交流。遺址獨特、手稿豐富。吐魯番文化豐厚,對中國乃至世界都是寶貴的財富。”她說。

與會的學者專家也一致認為,吐魯番作為絲綢之路上的重要節點城市,具有豐富的歷史文化資源,要扎實做好遺址的發掘、保護、展示、利用、轉化等工作,積極探索遺址文化活化利用途徑。