建設“四園” 做強產業

江蘇省無錫市惠山區農業農村局

近年來,江蘇省無錫市惠山區以創建國家現代農業產業園為契機,錨準“農業科技高地、都市農業標桿、共同富裕示范、鄉村振興窗口”發展定位,聚焦水蜜桃、葉菜兩大主導產業,狠抓“一心一帶三區三園”建設,發展態勢良好。2022年產業園總產值50多億元,創建績效中期評估綜合得分全國第二、全省第一。

科技賦能,打造高質高效的精品果園

品種優質化。深化產學研合作,啟用省農科院無錫分院,建成國家果樹種質南京桃資源圃無錫水蜜桃品種圃,推進“太湖三白”種質資源創新中心建設,積極培育具有自主知識產權的農業“芯片”。無錫水蜜桃品種圃依托“院地企”運營模式,深耕種苗育繁推一體化發展,年培育桃苗10萬余株。

種植標準化。實施基礎設施提標行動,投資6億余元,打造千畝水蜜桃基地、600多畝葉菜基地等6個水蜜桃(葉菜)產業高標準種植區。制定并推行水蜜桃省級地方標準2項、團體標準4項,建立全過程生產標準化體系。

裝備機械化。搶抓省級農業生產全程全面機械化示范縣創建契機,引進微耕機、果園升降平臺等農機新裝備,示范推廣水蜜桃“Y”型栽培、葉菜全程機械化等種植新模式,加速“機器換人”進程。水蜜桃“Y”型栽培模式畝均產量約2.5噸,較傳統主干型增產20%~40%。陽山水蜜桃機械化生產模式與典型案例獲農業農村部推介。

管理數字化。搭載天空地一體化智慧農業大數據平臺,配備土壤墑情監測站、蟲情監測站等物聯網設備,涵蓋灌溉管理、農產品安全可追溯等六大功能,為桃生產、銷售等環節提供精準化、可視化管理。

延鏈壯鏈,打造融通融合的都市田園

做強精深加工。圍繞主導產業不同環節,建園區、引龍頭,鍛強加工鏈。建設未來食品健康科技產業園,建筑總面積15萬多平方米,研發生產功能性健康產品、生物工程類產品等。產業園現有農產品加工企業19家,其中省級以上龍頭企業7家。大米蛋白肽、蛋白粉等功能性產品遠銷歐美,獲評“全國農業國際貿易高質量發展基地”。

做實冷鏈物流。開展農產品產地冷藏保鮮設施建設,實現水果、葉菜等生鮮冷鏈運輸、冰鮮上市。投資十多億元建成嘉煜美庫食品冷鏈基地,形成區域性冷鏈供應鏈中心,獲評農業農村重大項目省級示范。推進省級“互聯網+”農產品出村進城示范縣建設,統一授權電商平臺150多家,攜手郵政EMS、順豐等物流公司,電商年銷售額約3億元。

做精特色品牌。直播、展銷、營銷、保護多維發力,全力擦亮以水蜜桃為龍頭的區域農產品金字招牌。開發桃木劍、根雕藝術等桃文創IP,舉辦桃花節、半程馬拉松等節慶活動。成立陽山水蜜桃品牌保護協會,實施“陽山水蜜桃(主商標)+企業商標(子商標)”雙品牌戰略,引導帶動桃農重品牌、提品質。陽山水蜜桃入選全國首批農業品牌精品培育計劃,連續兩屆獲“省十強農產品區域公用品牌”稱號。

做優休閑農旅。建成全長近40公里的錫西產業振興風光帶,勾勒鄉村休閑旅游精品線路。沿線建成國內首個田園綜合體,吸引國家地理營地、海洋生物博物館等項目落戶,集聚隱居桃源、既見桑梓等酒店和民宿150余家,增加農旅觀光收入。

利益聯結,打造富裕富足的幸福家園

增收機制向實邁進。圍繞“廣覆蓋、多節點、全領域”理念,推動龍頭企業或合作社與農戶構建利益聯結機制。桃源村村民通過“土地入股+保底收益+按股分紅”模式,每年享受固定收益,并按流轉土地面積獲得浮動收益的20%。與北大荒集團合作農田托管新模式,建成千畝農業現代化示范基地。

經營主體向高攀升。按照“發展一批、規范一批、提升一批”的思路,扶持壯大新型農業經營主體。與相關企業共建農產品精深加工技術研發平臺,生產水蜜桃泡芙、預制菜等網紅產品。產業園擁有省級及以上農民合作社示范社11家,其中國家級6家;省級及以上家庭農場19家,包括國家級生態農場1家。

人才隊伍向強鍛造。出臺“先鋒英才計劃”,設立“惠山工匠日”“惠山工匠”創新培育基金,強化引才育才正向激勵。狠抓雙創孵化平臺、大師工作室等載體建設,開展定向培養、跟班學習等培訓服務,帶動三千多名大學生返鄉發展。

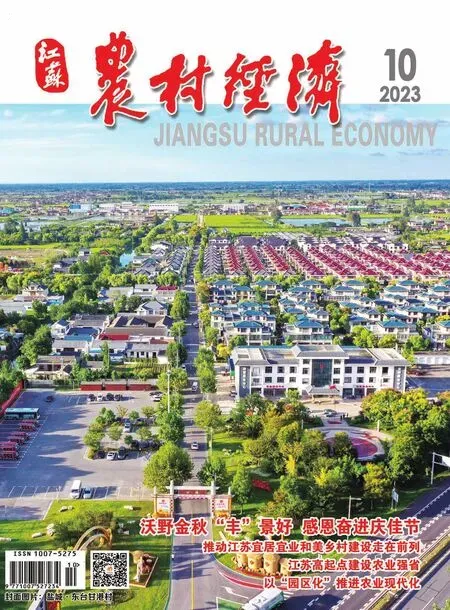

產村融合向深推進。完成140個規劃發展村“多規合一”實用性村莊規劃編制,推進2個市級“美麗農居”試點建設,塑造產村融合發展格局。爭取農村集體經營性建設用地入市國家級試點,滿足項目用地需求的同時,與村集體共享發展紅利。依托閑置農房盤活利用改革試點,引入民間資本發展新業態。

改革提效,打造先行先試的創新樂園

管運分離互促。成立國有農業平臺公司,負責產業園基礎設施建設,開展專業化服務、市場化運作。成立產業園黨工委、管委會,由副區長擔任黨工委書記、區農業農村局負責人擔任管委會主任。管委會下設4個部門,配備專職管理人員16名,切實提升園區管理實效。

項目引建聯動。成立產業園建設工作領導小組,強化農業項目建設,靠前指揮、集中協調項目建設瓶頸制約。召開協調會、對接會80余次,39個項目全面啟動,總投資36億余元,建成項目28個,完成投資30億余元。

資源要素統籌。發揮財政資金杠桿效應,落實土地出讓收入的12%用于農業農村發展,聯合中信農業基金20億元“引蝶”蓄勢,吸引現代種業、農機裝備等重點領域優質項目落地。強化用地保障,完成“農地合一”現代農業發展專項規劃編制,為產業園留足建設用地。