不同藥劑拌種、拔節期葉面噴霧對小麥莖基腐病的田間藥效試驗

王寧堂,高 潮,許 鑫,王軍利,何蔚娟

(1.咸陽職業技術學院,陜西 咸陽 712046;2.三原縣農業科學技術中心,陜西 三原 713800;3.黃陵縣植保植檢站,陜西 黃陵 727300)

小麥莖基腐病是一種真菌性病害,主要由禾谷鐮孢菌(Fusarium graminearum)、假禾谷鐮孢菌(F. pseudograminearum)、亞洲鐮孢菌(F. asiaticum)、銳頂鐮刀菌(F. acuminatum)、木賊鐮刀菌(F.equiseti)、燕麥鐮刀菌和尖孢鐮刀菌(F. oxysporum)等[1-2]多個鐮刀菌侵染引起。近年來,受溫度升高、濕度增大以及小麥田間栽培管理措施不當等因素的影響,小麥莖基腐病在我國小麥主產區普遍發生,特別是在咸陽市所轄涇陽、三原、秦都、禮泉、興平等縣區的發生情況更趨嚴重,發病面積逐年增大,發病程度不斷加重,已對咸陽市小麥生產構成了嚴重威脅[3]。在作物病蟲害的各種防治措施中,化學藥劑防治仍然是有效措施之一[4-8]。為了篩選出對小麥莖基腐病具有良好防治效果的殺菌藥,為有效防治該病害提供參考,筆者進行了不同藥劑拌種和拔節期葉面噴霧的田間藥效試驗。

1 材料與方法

1.1 試驗地

試驗在咸陽市三原縣城關鎮解李村長元家庭農場進行。試驗田土壤為灌於土,地塊平整,排灌方便,肥力中等、均勻,pH值為7.3。試驗地前茬作物為玉米,上年小麥莖基腐病發生較重。

1.2 供試藥劑及小麥品種

1.2.1 藥劑拌種試驗 供試藥劑有:30 g/L苯醚甲環唑懸浮種衣劑、50%甲基硫菌靈懸浮劑(陜西上格之路生物科學有限公司);25%氰烯菌酯懸浮劑(江蘇省農藥研究所股份有限公司);27%苯醚·咯菌腈·噻蟲嗪懸浮種衣劑(江西正邦作物保護股份有限公司);2.5%滅菌唑懸浮種衣劑(上海綠澤生物科技有限責任公司)。

1.2.2 藥劑拌種+葉面噴霧試驗 供試藥劑有:30 g/L苯醚甲環唑懸浮種衣劑、43%戊唑醇懸浮劑、50%甲基硫菌靈懸浮劑、20%氰烯菌酯·己唑醇懸浮劑(陜西上格之路生物科學有限公司)。

供試小麥品種為小偃22。

1.3 試驗設計

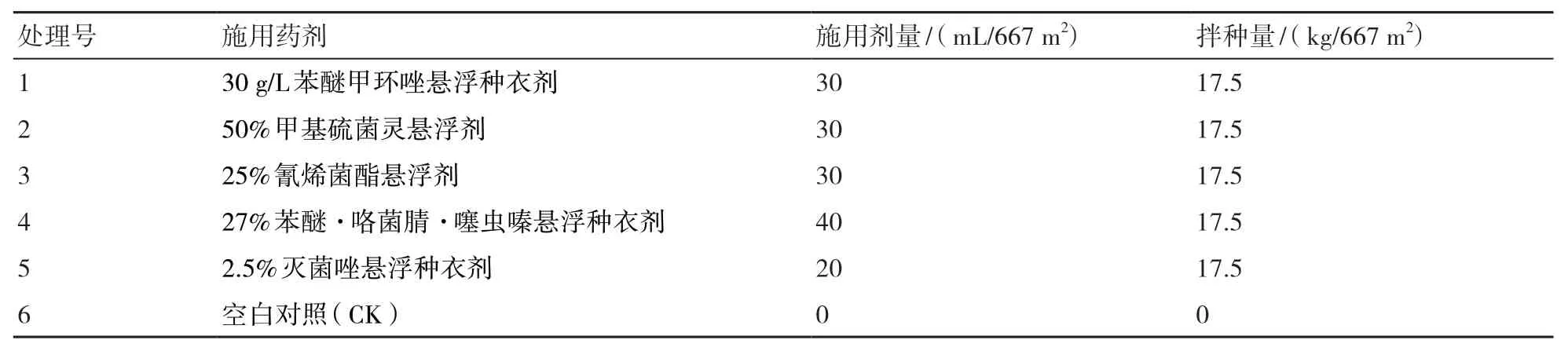

1.3.1 藥劑拌種試驗 試驗共設置6個處理(表1),其中處理6為空白對照(CK),以清水拌種。每個處理重復3次,共18個小區,小區面積60 m2。分別在小麥苗期、返青拔節期和灌漿期調查各處理小麥的發病情況。試驗田在小麥生長期間除試驗用藥外不施用其他殺菌劑,其他栽培管理措施同當地一般大田。

表1 拌種試驗藥劑及其施用量

1.3.2 藥劑拌種+葉面噴霧試驗 試驗共設置4個處理:處理1為30 g/L苯醚甲環唑懸浮種衣劑拌種+43%戊唑醇懸浮劑葉面噴霧,后者使用劑量為30 mL/667 m2;處理2為30 g/L苯醚甲環唑懸浮種衣劑拌種+50%甲基硫菌靈懸浮劑葉面噴霧,后者使用劑量為50 mL/667 m2;處理3為30 g/L苯醚甲環唑懸浮種衣劑拌種+20%氰烯菌酯·己唑醇懸浮劑葉面噴霧,后者使用劑量為100 g/667 m2;處理4為30 g/L苯醚甲環唑懸浮種衣劑拌種+清水葉面噴霧,作為對照,清水的使用劑量為40 mL/667 m2。各處理的30 g/L苯醚甲環唑懸浮種衣劑拌種均在秋播期進行,拌種使用量均為40 mL/667 m2,拌種量均為17.5 kg/667 m2。各處理的葉面噴霧均在返青拔節期進行。每個處理重復3次,共12個小區,每個小區60 m2。試驗田在小麥生長期間除試驗用藥外不施用其他殺菌劑,其他栽培管理措施同當地一般大田。

1.4 調查項目及調查方法

1.4.1 出苗數 播種后10 d調查出苗情況。每個小區隨機取5個點,每個點調查1 m單行的出苗數。

1.4.2 株高、根長、地上部鮮重和根重 在拔節期(3月10─11日),每個小區隨機選5個點,每點取樣50株(將植株連根挖出,保持根系完整,下同),測量株高(從地面至植株最高葉尖處的高度)、根長、地上部分鮮重和根重。

1.4.3 藥劑的防治效果 分別在小麥苗期(2月19日)、拔節期(3月10─11日)、灌漿期(5月8日)各調查1次,每次在每個小區選5個點,每點取樣50株,分級調查發病情況,根據病情指數計算防治效果。小麥不同生育期病情的分級,以及病株率、病情指數和防治效果的計算參照魏會新等[1,6,9]的分級標準和計算方法。

1.4.4 產量 在小麥收獲期(2021年6月7日),分別測定每個小區小麥的穗粒數、千粒重及單位面積產量。

1.5 數據處理

采用鄧肯氏新復極差(DMRT)法對試驗數據進行統計分析和比較。

2 結果與分析

2.1 藥劑拌種試驗

2.1.1 小麥出苗情況及藥劑對小麥的安全性 對試驗區小麥的出苗情況進行調查,發現各藥劑拌種處理對小麥出苗幾乎沒有影響,未產生藥害,出苗率均達到90%以上,說明各藥劑拌種處理不會影響小麥種子的發芽率,且對小麥生長安全。但是由于播種較晚,小麥苗勢稍弱。

2.1.2 小麥幼苗的生物學特性 調查結果顯示,各藥劑拌種處理小麥在拔節期的長勢良好,葉色濃綠,根系發達,分蘗多,根系較長。從表2可以看出:與對照相比,各處理小麥平均單株株高增高了1.1~1.7 cm,增長率為2.98%~4.61%;10株地上部分鮮重增加了0.3~2.2 g,增長率為0.65%~4.75%;根長增長了0.5~1.5 cm,增長率為4.85%~14.56%;10株根重增加了0.3~1.0 g,增長率為11.11%~37.03%;10株根總重增加了0.6~3.2 g,增長率為1.22%~ 6.53%。說明各拌種處理均能促進小麥莖稈和根的伸長、小麥分蘗以及側根的萌發,有效促進小麥的生長,其中處理4(27%苯醚·咯菌腈·噻蟲嗪懸浮種衣劑)促進小麥生長發育的效果最明顯,處理1(30 g/L苯醚甲環唑懸浮種衣劑)次之。

2.1.3 對小麥莖基腐病的防治效果 從表3可以看出:在苗期和拔節期,以處理1(30 g/L苯醚甲環唑懸浮種衣劑)和處理4(27%苯醚·咯菌腈·噻蟲嗪懸浮種衣劑)對小麥莖基腐病的防治效果最好,均達100.00%;而處理2(50%甲基硫菌靈懸浮劑)的防治效果均最差,只有50.00%~60.00%。在灌漿期和乳熟期,以處理1的防治效果最好,分別達90.31%和87.10%;處理4的防治效果次之,分別達87.24%和83.21%;而處理2的防治效果均最差,只有50.12%~56.63%。說明用30 g/L苯醚甲環唑懸浮種衣劑和27%苯醚·咯菌腈·噻蟲嗪懸浮種衣劑拌種均可以有效地防治小麥生長發育期間的莖基腐病。

表3 不同拌種處理對小麥莖基腐病的防治效果

2.1.4 對小麥產量的影響 從表4可以看出:處理1小麥的平均穗粒數、千粒重和產量均最高,分別比對照增加了15.59%、16.72%、34.92%;處理4的平均穗粒數、千粒重和產量均居第2位,分別比對照增加了15.46%、16.54%、34.55%;處理2對小麥穗粒數、千粒重和產量的提升效果最差,只比對照增產15.11%。說明處理1和處理4可以顯著改善小麥的經濟性狀,從而大幅度提高小麥的產量。

表4 不同拌種處理對小麥產量的影響

2.2 藥劑拌種+葉面噴霧試驗

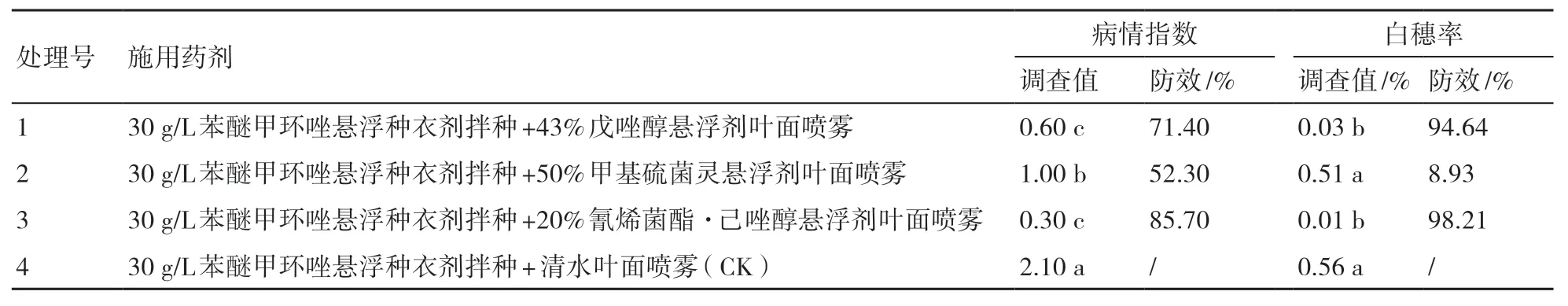

2.2.1 對小麥莖基腐病的防治效果 由表5可見:處理3(30 g/L苯醚甲環唑懸浮種衣劑拌種+20%氰烯菌酯·己唑醇懸浮劑葉面噴霧)對小麥莖基腐病的防治效果最好,病指防效和白穗率防效分別達85.70%和98.21%;處理1(30 g/L苯醚甲環唑懸浮種衣劑拌種+43%戊唑醇懸浮劑葉面噴霧)的防治效果次之;處理2(30 g/L苯醚甲環唑懸浮種衣劑拌種+50%甲基硫菌靈懸浮劑葉面噴霧)的防治效果最差。

表5 藥劑拌種+葉面噴霧對小麥莖基腐病的防治效果

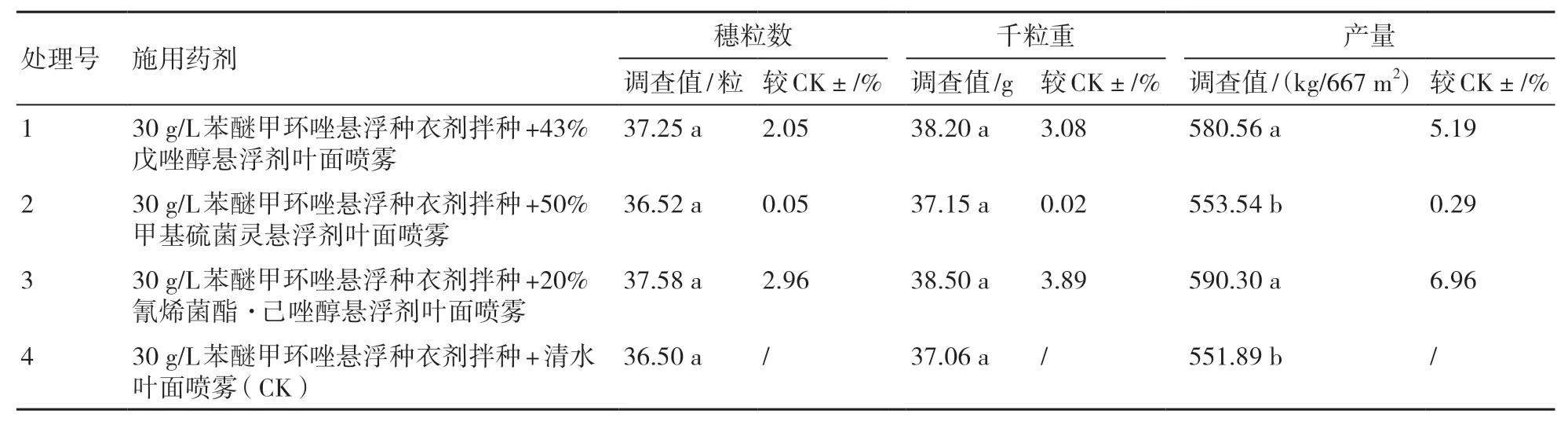

2.2.2 對小麥產量的影響 由表6可知:處理3(30 g/L苯醚甲環唑懸浮種衣劑拌種+20%氰烯菌酯·己唑醇懸浮劑葉面噴霧)小麥的穗粒數、千粒重和產量均最高,分別比對照增加了2.96%、3.89%、6.96%,其中產量增加達到了顯著水平;處理1(30 g/L苯醚甲環唑懸浮種衣劑拌種+43%戊唑醇懸浮劑葉面噴霧)的增產率達5.19%,也達到了顯著水平;而處理2(30 g/L苯醚甲環唑懸浮種衣劑拌種+50%甲基硫菌靈懸浮劑葉面噴霧)的增產效果不顯著。

表6 藥劑拌種+葉面噴霧處理對小麥產量的影響

3 討論與結論

小麥莖基腐病是咸陽市近年來在小麥生產上發展迅速、危害嚴重的新病害。該病害能夠發生在小麥生長發育的各個時期,小麥植株被侵染后其幼苗生長減慢,植株矮小;在拔節孕穗期莖稈變褐色,莖基部腐爛;在抽穗灌漿期出現白穗,病穗形成癟粒甚至無籽,對小麥高產造成重大影響。防治小麥莖基腐病可采用農業防治、生物防治和化學防治等方法。在目前小麥生產上缺乏抗病品種的情況下,采用化學農藥防治小麥莖基腐病針對性較強、效果較好。前人的研究結果顯示,在小麥播種前選擇多菌靈、戊唑醇、精甲霜靈、敵委丹和丙環唑等化學藥劑進行拌種處理,能在一定程度上減輕小麥莖基腐病的發生程度[10-14];采用播前藥劑拌種、返青拔節期葉面噴霧相結合的方法,可以有效防治小麥莖基腐病[5-18],從而提高小麥產量。

本田間藥效試驗結果表明:在單獨拌種的藥效試驗中,5種藥劑均能促進小麥植株的生長發育,均對小麥莖基腐病有一定的防治效果,均能提高小麥的產量,其中以30 g/L苯醚甲環唑懸浮種衣劑的總體效果最好,27%苯醚·咯菌腈·噻蟲嗪懸浮種衣劑的總體效果次之;在藥劑拌種+拔節期葉面噴霧的藥效試驗中,以30 g/L苯醚甲環唑懸浮種衣劑拌種+20%氰烯菌酯·己唑醇懸浮劑葉面噴霧處理對小麥莖基腐病的防治效果最好,且對小麥的增產效果最佳;30 g/L苯醚甲環唑懸浮種衣劑拌種+43%戊唑醇懸浮劑葉面噴霧處理的防治效果和增產效果均次之。因此,在咸陽市小麥莖基腐病的防治上,可在播前選用30 g/L苯醚甲環唑懸浮種衣劑或27%苯醚·咯菌腈·噻蟲嗪懸浮種衣劑拌種,在拔節期選用20%氰烯菌酯·己唑醇懸浮劑或43%戊唑醇懸浮劑進行葉面噴霧。