從美術文化的角度分析中日兩國動畫美術的發展對比

魏星宇 霍紫新 郭昭輝

摘 要:動畫從誕生到現在已有百年歷史,我國第一部動畫片問世至今也有八十余年時間。在這段時間當中我國的動畫逐漸從幼稚發展到成熟,并受到人們的喜愛和支持。美術作為動畫制作的靈魂技術顯得非常重要,鄰國日本是世界動畫大國,他們獨特的美術風格以及優秀的美術技術是制作優秀動畫的主要原因之一。本文從美術文化角度出發,解讀兩國傳統美術文化在動畫美術技術上是如何運用的,分析對比兩國動畫美術的發展進程。

關鍵詞:美術文化;動畫美術;水墨動畫

本文的研究動機來自國家傳統美術文化與第三產業以及第九藝術的影響,深刻研究中日兩國美術文化內涵與區別,探尋兩國動畫美術發展進程及在新時代中所作出的選擇,以此助力弘揚中國傳統美術文化,增強文化自信。

一、日本現代動畫美術風格以及方向

(一)方向

動畫是一種集電影、文學、美術、音樂、戲劇等諸多內容于一身的綜合藝術。美術是其中最直接、最重要的表達視覺觀感與特色的藝術。在日本,多數動畫都來源于漫畫,雖然動畫和漫畫是兩種不同的行業,但其中的關聯性很高,兩者都存在敘事性,并且都使用美術的方式來表達。

當代漫畫創作也是從生活中取材。漫畫的形式逐漸轉入動畫中,越來越多的漫畫作品被改編制作成動畫作品。這其中不能不提到長篇漫改動畫——于1960年上映的《西游記》。該作的世界觀是以我們熟知的中國小說《西游記》為故事背景搭建的,但故事本身卻是改編自一部漫畫,這部漫畫的名字叫《我的孫悟空》,其作者是被譽為“漫畫之神”的手冢治蟲。手冢治蟲在上世紀50年代初期就想進入動畫業界制作動畫,但當時業界的創作環境并不能夠滿足手冢治蟲對于動畫的構想,所以他決定先畫漫畫,一邊積攢稿費、故事劇本,確定自己的畫風,為以后的動畫制作打下基礎,一邊等待創作環境的變化隨時準備出山。這個機遇終于在1960年出現,這個時候的手冢治蟲已經成為日本漫畫界的頂梁柱,而日本老牌動畫制作公司東映動畫找上了他,希望能改編他的漫畫《我的孫悟空》,并邀請手冢治蟲參與制作動畫。1961年,手冢治蟲與東映動畫制作公司合作的《西游記》榮獲威尼斯國際兒童電影節特別獎,這對于手冢治蟲來說意義深遠。在某種程度上,正是因為在東映的工作經歷,手冢治蟲實現了技術積累,將自己特有的漫畫作畫技術、深厚的畫功在動畫中運用出來,為他以后的創作事業埋下了堅實基礎。在這之后便出現了由他制作的TV動畫《鐵臂阿童木》,成為很多人的童年回憶。1964年,第十八屆夏季奧運會在日本東京舉辦,這屆奧運會帶來的紅利讓日本迅速實現了經濟騰飛,日本的家庭也出現了大型家電的普及,彩色電視機在此時也引領了日本社會的消費革命,日本動畫也因為彩色電視機的普及開始革新技術,制作彩色TV動畫。1965年,手冢治蟲離開東映動畫制作公司,創立蟲動畫制作公司,該公司制作的《森林大帝》在富士電視臺上映,這是日本第一部長篇彩色TV動畫,在這部動畫中我們可以看到手冢治蟲的動畫畫風學習了美國迪士尼動畫,彩色動畫美術技術也由此開始逐漸成熟。《森林大帝》的播出讓手冢治蟲的聲望在1965年達到了頂點,他被譽為當時日本動畫界的領袖。

70年代的日本開始盛行消費主義,人們對于動畫的需求又出現了變化,這是一個特殊的時期,人們逐漸走出了戰敗后的陰霾,需要樹立起本國的文化自信。這時的日本動畫美術技術也逐漸脫離了迪士尼風格,逐步出現了本土風格。進入80年代后,動畫電影技術逐漸成熟,由宮崎駿導演制作的《風之谷》《天空之城》《龍貓》《魔女宅急便》等作品出現在大眾視野中,日本國內完整的動畫美術體系終于形成了。

(二)風格

90年代是整個日本社會最為低迷的時期,因為經濟危機,曾經風光的大批精英破產,剛剛步入社會的年輕人無處可去,但是藝術作品最能給人們帶來的就是人文關懷。同時期便出現很多治愈向以及反映社會低迷的作品,例如《EVA》《魔卡少女櫻》《少女革命》等,這些作品的出現奠定了現代日本動畫的美術風格方向。

步入21世紀日本動畫的美術風格大致分為兩個派別。一種是萌系向美術風格,劇情大多是以日常或者魔法少女類為主題,《魔卡少女櫻》便是這種風格的代表作品,這種風格開始面向低年齡的觀眾。另一種是熱血向美術風格,例如《火影忍者》《死神》《海賊王》等民工漫,受眾較廣,這樣的動畫美術風格正適合于剛剛走過經濟危機的日本民眾。2010年之后的日本每年都能找出頗具新意的作品,動畫的種類不斷增加,各種各樣題材的動畫開始出現,動畫的制作也不斷進步,不單單局限于紙面制作,數字繪畫、3D動畫開始大放異彩。

二、中國現代動畫美術風格以及方向

(一)方向

新中國成立后,中國的動畫藝術家們更加積極地去創造富有中國傳統美術風格的作品。1957年創立的上海美術制片廠最為成功,它聚集各方力量,其中包括萬氏兄弟、錢佳俊在內的優秀動畫人才加入。1961年拍攝的動畫《小蝌蚪找媽媽》便是上海美術制片廠出品的非常具有中國美術風格的動畫。其表現手法為水墨動畫,水墨動畫是中國國寶級的藝術手法,也是其他國家難以模仿的藝術風格,在《小蝌蚪找媽媽》的制作中,動畫師們取材中國著名畫家齊白石的美術風格“寫意花鳥畫”,深刻研究齊白石大師的筆觸、筆墨的虛實關系以及上色手法,再將這些繪制在賽璐珞片上,制作成了現在的水墨動畫。水墨動畫費時費工,需要動畫師有極高的繪畫技巧,曾有日本人來專程拍攝中國水墨動畫的制作技巧,在得知其中制作原理后,贊嘆中國動畫師的創作毅力以及藝術追求。第二部水墨動畫《牧笛》也在1963年完成,該片延續了中國傳統的寫意的藝術表現手法,取材于李可染的《牧牛圖》,完美地表達了水墨動畫的美學思想。

20世紀80年代,中國動畫開始注重多元化的表達方式。使用一些諷刺或者幽默的表達手法來突出主題,并且開始繪制漫畫,使用先繪制漫畫將線條簡單化,方便繪制動畫的辦法,簡化了動畫的制作流程。進一步在動畫的“動”上面下功夫,在場景和動作上加入了寫意的風格。

(二)風格

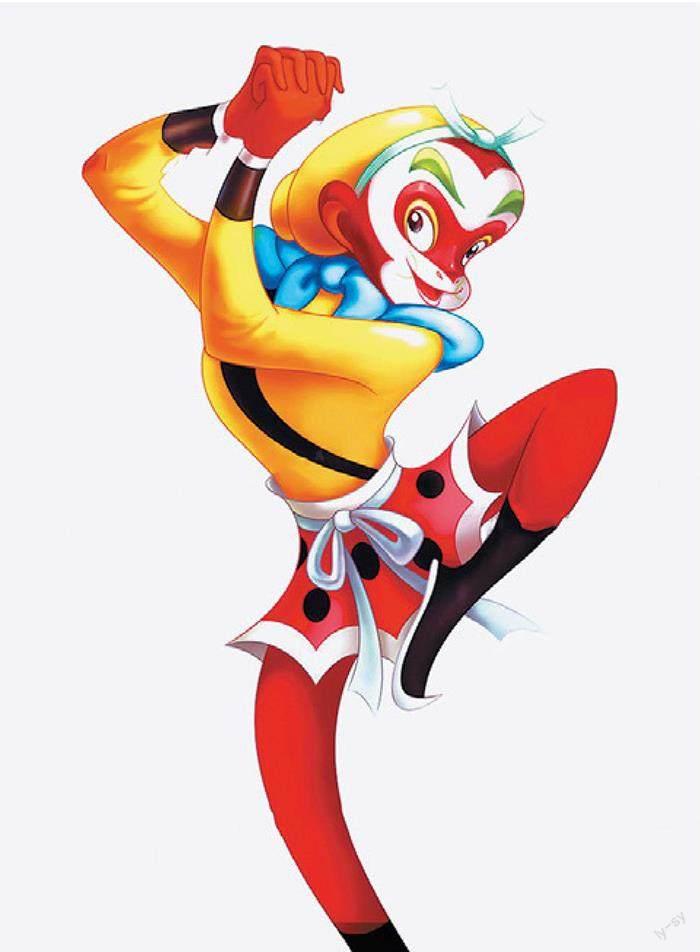

寫意來源于中國傳統的哲學、美學思想。例如“形象寫意”,一般動畫角色形象的設計都來源于內在性格夸張的表現手法,而中國動畫的角色設計來源于古代繪畫以及民間藝術等,角色特征并不十分鮮明,無法第一眼就看出這個角色是什么樣的個性,形象的寫意并非“寫實”。

三、中日兩國動畫美術的發展對比

(一)中國動畫美術:

進入21世紀,中國國內經濟開始迅速發展,網絡開始普及,信息傳播速度不斷加快。經濟的發展讓許多人開始追求精神文化生活,國內動畫的發展也逐步加快速度。自2007年開始,國內便開始出現3D動畫,作品《秦時明月》便是其中代表。現在國產動畫也開始脫離兒童動畫這個階段,更加注重面向各個年齡的動畫制作,擴展了動畫片的受眾面,從而出現了商業動畫。

國產動畫的發展趨勢便是商業動畫,商業動畫更加迎合大眾的口味,美術設計方面開始學習日本動畫的商業技法,拋棄了傳統寫意的表達手法。在商業動畫中角色塑造非常重要,不能一筆兩筆帶過或者用不夠鮮明的表達方法,模棱兩可的角色造型不利于角色塑造。2010年,受到日本漫畫的影響,國內涌現出了一批優秀的漫畫創作者,學習日本漫畫的商業模式以及創作技法,但漫畫中故事設計充滿了中國特色的文化,角色設計以及敘事方面更加鮮明且富有中國元素。這直接影響了國內動畫美術商業化的進度。行業環境改變后前景愈發明朗,于是人才也開始涌入,游戲、漫畫、動畫小說產業鏈出現,《大魚海棠》《羅小黑戰記》《大圣歸來》《哪吒之魔童降世》《白蛇緣起》等作品登上銀幕,其中《羅小黑戰記》在日本也受到了極大的好評。國內動畫在動作設計中離不開中國武術,美術元素離不開牡丹、國畫等,雖然目前國內沒有特別典型的個人動畫風格強烈的作品,但是在創作主題上更加多元化且更具中國風。在《大圣歸來》《哪吒之魔童降世》《大魚海棠》中就可以看見,人物設計、動作設計俱是中國經典故事中的造型形象及美術風格,但是在動畫表達上拋棄了傳統動畫的表演美術氛圍,畫面更具沖擊力。

傳統的表達風格——寫意,即使在新時代的創作風格影響下也沒有被完全拋棄,而是進一步融合了當下時代的表現風格,人物造型更加鮮明,設計更加具體,在故事走向上更加直白,但在細節,如進一步塑造或揭示人物形象中會繼續使用寫意的手法,會在這種觀感中直接體現中國獨有的味道,這是其他國家無法模仿的。這種全新的表達方式說明了中國動畫技術的進步,如果沒有全新的設計理念和不斷進步的美術技術,全新的中國味動畫就無法實現。

(二)日本動畫美術

21世紀日本的動畫也在逐步發展,開始將動畫作品與文學作品聯系,在作畫上也逐漸改善其完成度,并且動畫已經有了較為完善的體制機制,小說、漫畫的創作確定了動畫的畫風以及故事種類,各式各樣適合于當代人們娛樂解壓以及精神享受的作品出現。與中國動畫不同,日本動畫開始出現個人風格的商業向動畫。

這類動畫有別于藝術動畫那樣完成化的個人風格,其中20世紀宮崎駿、今敏的作品為這類作品開了先河。他們的動畫風格更具個性化,但是在個人化的基礎上又非常符合大眾審美。近年來新海誠的作品《言葉之庭》《你的名字》《天氣之子》以及湯淺政明的《春宵苦短,少女前進吧!》《若能與你共乘海浪之上》等作品競相上映。說到宮崎駿動畫,人們會想到水彩作畫的淡雅清新;說到新海誠,人們往往會想到櫻花、天空、日本街道、青春愛情等元素。

在美術創作上日本動畫離不開櫻花、武士、和服等元素,已經完全拋棄了早期學習迪士尼風格的作畫設計方式,開始糅合各類文化甚至是次時代創作,例如“賽博朋克”風格,最早的作品便是《攻殼機動隊》,它的出現為后續賽博朋克風格動畫打下基礎,后續較為出名的還有《星際牛仔》等系列動畫。還有“巨大機器人”風格動畫,最早的便是《機動戰士高達》系列,這類作品的出現為日本動畫風格貼上了屬于自己的標簽。

四、結 語

比較中日兩國動畫發展以及動畫美術技術的進步,兩國走向相似卻不相同的道路,在技術上都極具鮮明的民族特色。21世紀崛起的新一代動畫人才已經開拓出了一條全新道路。日本動畫偏重直接反映現實,以《天氣之子》為例,直接反映了在東京生活的人們精神上的壓力,這種淡雅、傷感的神秘感結合畫面劇情的起伏成就了這部動畫。寫實、細膩、唯美、精巧的審美方式,本就傳承自日本文學藝術的“物哀”情結,“其中深意,欲說又止”的敘事方式成就了日本動畫主流的美術風格。中國的動畫用“看破不說破”的造型概念進行設計,在新時代融入CG動畫,向著全新的審美方向不斷進步。

影視動畫美術風格屬于藝術的范疇,美好的藝術與時代的發展、人類的共性以及民族的個性掛鉤,體現自己的民族特色也尤為重要。所以,在這條悠長的發展道路上,取人之所長為己所用,發揚國家的民族特色是中國動畫美術發展的正確選擇。中國悠久的歷史以及博大精深的傳統文化具有無可代替的特色,是我國影視動畫發展取之不盡、用之不竭的源泉。

參考文獻

[1] 丁一.淺談“畫狂人”葛飾北齋[D].南京:南京師范大學,2012.

[2] 韓萌.當代日本畫的中國元素探析:以“四山”繪畫為例[D].鄭州:河南大學,2015.

[3] 孫聞濤.18-19世紀日本浮世繪藝術研究[D].昆明:云南藝術學院,2010.

[4] 何靈運.三維水墨動畫中的二維美術設計研究[D].北京:北京印刷學院,2019.