茶旅融合發展效果評價與動力機制研究

林曦,吳芹瑤,楊江帆*

茶旅融合發展效果評價與動力機制研究

林曦1,吳芹瑤2,楊江帆1*

1. 福建農林大學經濟與管理學院,福建 福州 350002;2. 福建商學院旅游與休閑管理學院,福建 福州 350002

基于產業融合、產業鏈價值和耦合協調理論及前人的研究成果,以全國八大重點產茶區2011—2020年茶產業與旅游產業的發展水平為實證研究對象,構建茶產業與旅游產業發展質量測評指標體系,結合耦合協調模型和空間分析方法評價、呈現茶旅融合效果;運用回歸模型探索茶旅融合發展的動力機制。結果表明,十年間重點產茶區茶產業與旅游產業均高度耦合,處于融合發展的中后期階段;總體趨勢面呈現“中部高、兩邊低”,東西方向呈倒“U”型的空間特征;省域層面高值區始終為云南省。動力機制為內、外部共同影響,內部動因即茶產業與旅游產業間的內在耦合驅動茶旅融合新業態的形成;外部宏觀環境中政策引導扶持是帶動力,經濟持續發展是驅動力,社會文化繁榮是牽引力,科技創新應用是支撐力。建議從加強政府引導扶持,完善要素保障;推動產業提質增效,夯實發展基礎;挖掘凸顯文化內涵,拓展發展深度;應用科技培育人才,強化發展支撐等4個方面,進一步促進茶旅融合發展。

茶旅融合;耦合度;耦合協調度;動力機制

近年來,全國茶產業規模持續擴大,但總體利潤增長率卻逐漸放緩,單純依賴規模增長的發展模式亟待轉變。中國茶葉流通協會統計數據顯示,2011—2022年,全國茶園面積、干毛茶年總產量、干毛茶年總產值分別增長157.6%、196.0%和404.2%,但年產值增幅與年產量增幅之間差距卻從10.92%縮小至4.77%。同時,在消費升級及經濟內循環大背景下,我國大眾旅游出行和消費偏好發生深刻變革,加速從低層次向高品質,觀光式向體驗式,模式化向個性化,單一性向多樣化的轉變,文化旅游等需求日趨旺盛。

2021年9月,農業農村部等3部門聯合印發的《關于促進茶產業健康發展的指導意見》指出,“推動茶產業與文化、旅游、教育、康養等產業滲透融合,培育新產業新業態新模式”。2022年,中國傳統制茶技藝及其相關習俗被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。中國茶所特有的制茶技藝、文化內涵和茶道精神等為茶旅融合發展提供了良好基礎。

近年來,茶旅融合發展態勢日益顯著,涌現出安溪茶莊園、浙江茶旅研學和武夷山全域茶文化旅游等成功案例,但從全國層面看,融合模式單一化、融合程度表面化、產品類型同質化等問題較為突出,全國茶產業與旅游產業效益提升效果不佳,亟需探明茶旅融合發展背后的邏輯關系,明晰動力機制,進而更好因地施策。

茶旅融合發展是一個動態復雜的過程。旅游產業是發展快速的朝陽產業,而茶產業隸屬農業,是發展較為平緩的基礎性產業,在融合中屬于弱勢產業,二者發展是否協調匹配嚴重影響茶產業的高質量發展[1-3]。因此,梳理全國茶旅融合發展現狀,科學評價融合效果,是明晰茶旅融合發展動力機制的前提條件。紀金雄等[4]基于安溪縣2010—2016年茶產業與旅游產業發展的相關指標數據,運用灰色綜合關聯分析法和熵權法,實證分析了安溪縣茶產業與旅游產業融合發展程度。Cheng等[5]以福建省9個地級市為研究對象,建立茶產業、旅游、生態環境體系評價指標體系,對三者綜合發展水平及其耦合協調度進行測度。對茶旅融合動力機制的研究目前大致分為兩類:一是“動力三要素論”,即消費者對深度旅游、文化體驗、康養等方面的需求刺激了茶旅融合[6-8];二是以朱龍鳳[9]等研究為代表的產業價值鏈視角的動力機制分析。賴格英等[10]通過對福州茉莉花茶文化系統與旅游產業耦合發展的一、二級指標進行灰色關聯分析,遴選二者耦合發展的影響因素并進行灰色關聯度排序。但目前茶旅融合發展動力機制的研究多集中在理論層面的探討,有關茶旅耦合協調發展影響因素的指標體系研究亟待補充與驗證。

鑒于此,本研究基于產業融合、產業鏈價值和耦合協調理論以及相關研究成果,以全國八大重點產茶區2011—2020年茶產業與旅游產業的發展水平為實證研究對象,構建茶產業與旅游產業發展質量測評指標體系,運用耦合協調模型測算兩個產業的耦合度、耦合協調度和綜合發展指數,以此評價茶旅融合的效果。進一步從茶旅融合發展的內在動因和所處的外部宏觀環境構建茶旅融合發展動力機制分析框架,并運用回歸模型探討茶旅融合發展的動力機制。旨在厘清茶旅融合發展的內在關聯性,進一步優化茶旅融合效果評價指標體系構成;有利于研究構建茶旅融合發展動力機制分析框架,豐富農旅融合理論研究成果,推動茶產業和旅游產業深度融合發展,為茶、旅相關部門制定差異化的扶持措施,精準施策提供科學參考。

1 理論分析框架與研究假設

1.1 茶旅融合的概念界定

根據產業融合發展理論對產業融合的闡述,本研究將“茶旅融合”定義為:基于地方茶產業和旅游產業發展基礎,以滿足消費者對茶生態與茶文化學習、考察、休閑、觀光等需求為導向,以茶葉種植、生產、加工、銷售等茶產業鏈與旅游資源規劃開發、旅游產品生產、銷售、消費等旅游產業鏈各環節相互滲透、交叉融合為路徑,因地制宜開發出具有地方特色的業態、線路和活動,從而推動茶產業和旅游產業實現業態融合、技術創新、市場共享、價值提升的一種具有區域特色的差異化發展模式。

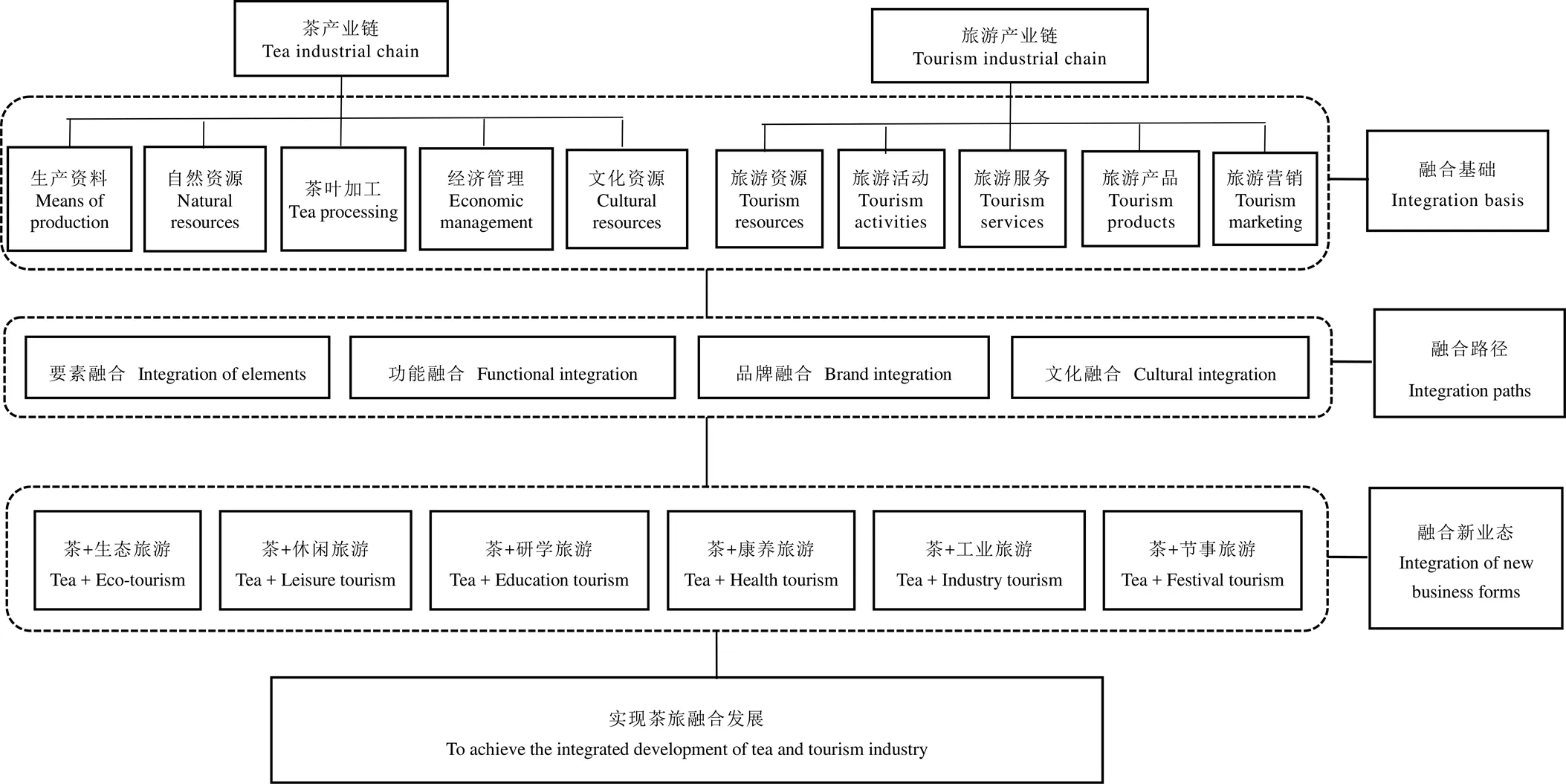

1.2 茶旅融合的路徑

傳統的茶葉價值鏈包括茶葉生產資料(茶苗、化肥、機械)、茶葉自然資源(茶山、茶林、茶園、茶葉)、茶事生產、茶葉加工、運輸、產品營銷等環節;旅游價值鏈是旅游資源轉變成旅游產品再到實現旅游者需求的產業發展鏈條,主要包括旅游資源、旅游交通、旅游活動、旅游服務、旅游產品、旅游營銷。茶旅融合發展就是茶產業和旅游產業價值鏈各環節相互滲透發展,將茶葉資源轉變為旅游資源,推進旅游線路開發、旅游產品更新,豐富旅游內涵。茶業通過與旅游業融合,市場得以拓展,產品實現增值,茶業和旅游業價值鏈均得到延伸,價值在產業之間不斷創造、傳遞、轉移、增值,形成的全方位茶旅融合價值系統(圖1)。

1.3 茶旅融合效果評價分析框架

從茶旅融合發展過程可以看出,茶產業發展質量和旅游產業發展質量是茶旅融合的現實基礎和重要條件。通過要素融合、功能融合、品牌融合和文化融合的融合路徑,已形成以“茶+生態旅游”“茶+休閑旅游”“茶+研學旅游”“茶+康養旅游”“茶+工業旅游”“茶+節事旅游”等模式為主的茶旅融合新業態。

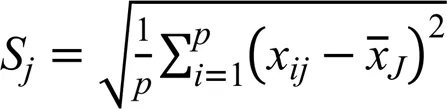

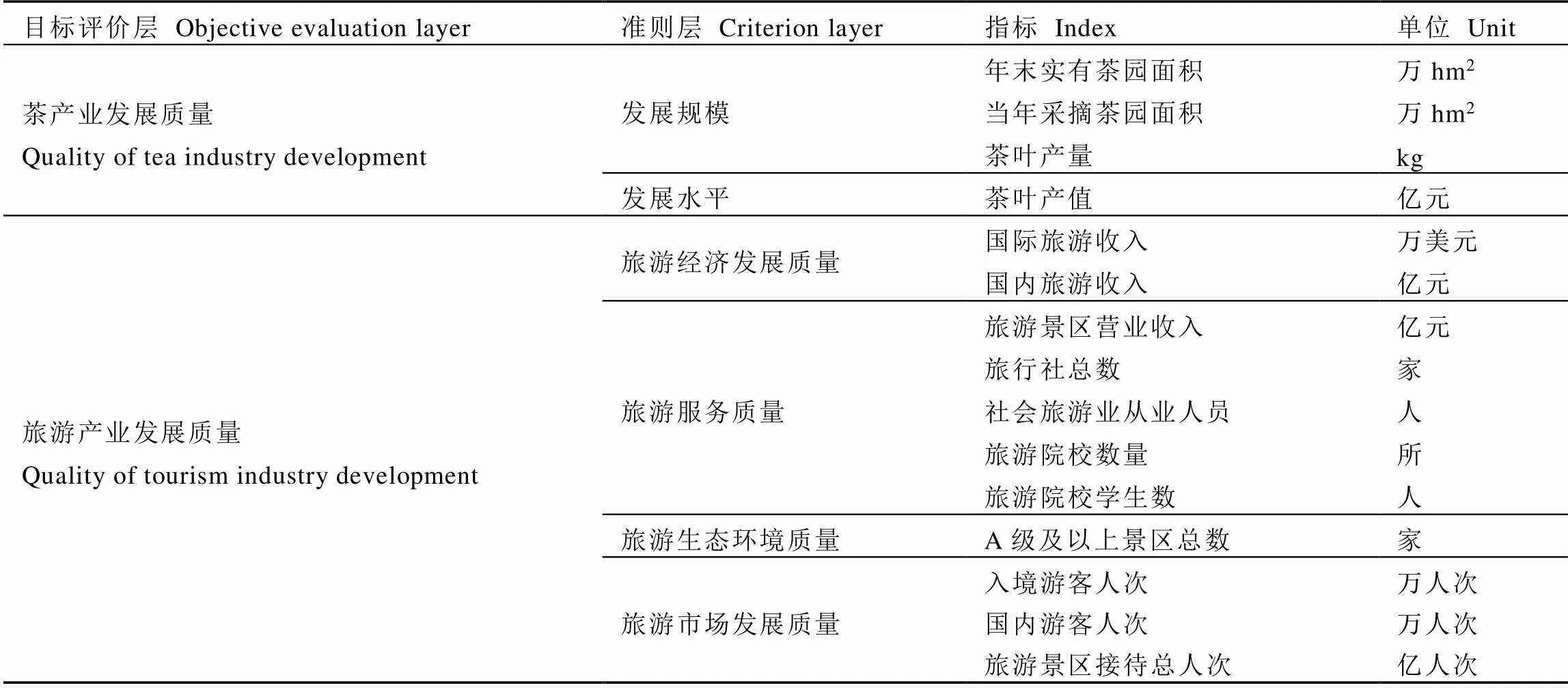

本研究嘗試對過去十年間茶旅融合的發展歷程進行回溯性觀察和事實性梳理,并選取中國八大產茶省茶產業和旅游產業發展質量,對茶旅融合效果進行實證分析(圖2)。將茶產業發展質量定義為茶產業發展規模和發展水平,旅游產業發展質量定義為旅游經濟發展質量、旅游服務質量、旅游生態環境質量和旅游市場發展質量4個方面。經濟發展水平是影響旅游產業結構優化的重要因素,也是旅游業發展質量高低的首要判斷指標;旅游服務質量是衡量一個國家或地區旅游業成熟度的重要標志,是旅游業的核心競爭力;旅游生態環境質量是旅游業可持續發展的基礎和新要求,有助于旅游產業結構優化升級,最終實現點綠成金;旅游市場發展質量包含國內和國際兩個市場,持續增長的旅游新消費需求,會刺激旅游產業不斷更新迭代。

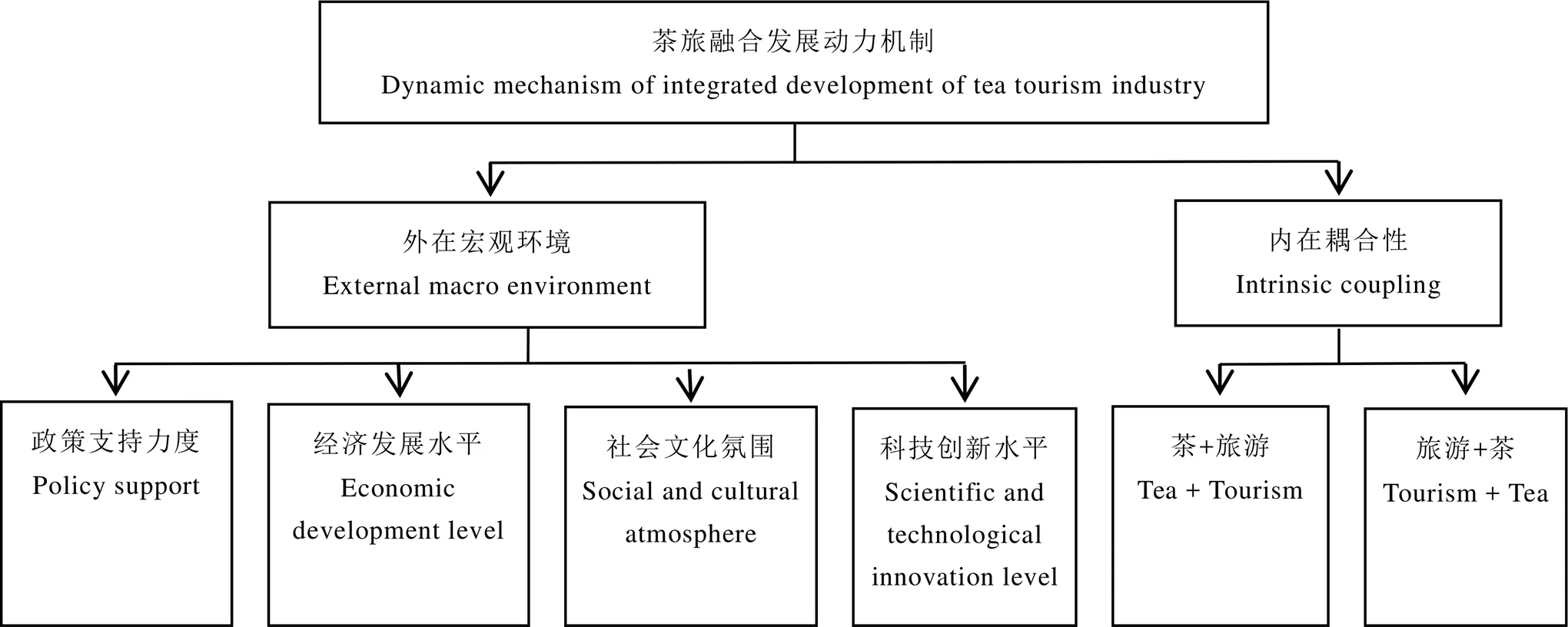

1.4 茶旅融合發展動力機制分析框架

茶產業鏈和旅游產業鏈內部的各要素耦合交叉,為茶產業與旅游產業走向融合奠定了基礎,而外部總體向好的宏觀環境共同培育了茶旅融合的新業態、新路徑,共同推動茶旅融合進一步發展。可以歸納為茶旅產業天然的內在耦合性和外部宏觀環境驅動茶旅融合發展,具體如圖3所示。

圖1 茶旅融合發展過程機理圖

圖3 茶旅融合發展動力機制分析框架

1.4.1 政策引導扶持是茶旅融合發展的帶動力

茶旅融合發展需要政策引導扶持、行業管制放松和科學規劃。自2009年文化部和國家旅游部出臺《關于促進文化和旅游結合發展的指導意見》以來,國家相關部委和地方各級政府相繼出臺了一系列相關政策,推動文旅融合發展。2016年,農業部出臺《關于抓住機遇做強茶產業的意見》,提出“引導茶產業與休閑、旅游、文化、科普教育、養生養老深度融合”。2021年,中國茶葉流通協會發布《中國茶產業十四五發展規劃建議(2021—2025)》,提出實施國茶振興五年計劃,拓展茶產業的多種功能,延伸產業鏈,提升價值鏈,推動茶旅文康健協同發展[11]。各產茶區地方政府也相繼出臺相關扶持政策,從體制機制層面掃除了茶產業與旅游產業融合發展的障礙,拓寬發展思路和路徑,極大帶動了茶旅融合。

1.4.2 經濟持續發展是茶旅融合發展的驅動力

經濟持續發展所引發的消費升級是驅動茶旅融合發展的重要因素。隨著居民收入水平提高,消費結構逐漸向高端化、體驗化、個性化發展。茶農、茶企、旅游企業對利益的追求推動茶產業與旅游產業鏈整合和重構,這是茶旅融合發展的內在驅動力。茶農通過茶園外包或流轉、經營茶家樂、進入景區務工等方式增加收入;茶企通過開展茶園觀光、制茶體驗、研發茶產品等實現品牌升維,提高產品附加值及利潤率;旅游企業在此過程中開拓了新型旅游形式,豐富了旅游產品體系,吸引更多客戶群體,形成新的利潤增長點。茶旅融合的價值鏈重構有效拓展了產業鏈和產業增值渠道。

1.4.3 社會文化繁榮是茶旅融合發展的牽引力

社會文化環境包括思想觀念、價值取向、文化傳統、審美偏好、人口結構、生活質量等,不同文化傳統,不同結構的人口組成會形成差異化的審美與消費偏好。我國社會文化氛圍不斷向好,具體表現為人口受教育程度持續提高,中等收入群體愈發龐大,健康消費觀念廣泛普及,大眾的消費結構不斷優化,健康、文化、旅游等需求持續加大等。綠色、生態、文化性強的農文旅多元融合新業態更受游客青睞。“茶為國飲”的觀念更加深入人心,茶葉及茶文化旅游等消費偏好已不再局限個別茶葉愛好者。新式茶飲、茶空間、茶旅研學等新業態受到青年一代的追崇,茶文創產品和服務不斷衍生旅游新風尚,帶動茶旅融合發展。

1.4.4 科技創新應用是茶旅融合發展的支撐力

新一輪科技革命背景下,大數據、云計算等信息技術打破了茶產業與旅游產業的界限,加速茶旅融合。尤其是物聯網、虛擬現實等技術應用,實現了茶園管理、茶樹生長和茶葉加工等環節的實時互動,催生了云上茶園、茶樹認養、云端品茶、茶事茶療等新興服務。借助微信、微博、抖音、快手等新媒介的快速性、分享性、互動性、娛樂性等優勢,茶旅融合業態得以迅速推廣、發展壯大。

1.4.5 內在動因

內在動因即茶旅融合的內在耦合性,主要體現在兩個方面:一是旅游產業能夠為茶產品、茶文化宣傳推廣創造條件,從而吸引和培養更多潛在消費群體,推動茶企品牌升維,促進茶葉消費,擴大茶產業市場規模;二是茶產業自然生態和文化等資源能夠成為旅游行業新的旅游吸引物,促進茶生態、茶文化等旅游產品的打造和旅游線路的開發,滿足具有茶文化等相關觀光休閑體驗的消費需求。

在茶旅融合發展過程中,茶產業和旅游產業是高度關聯、相互影響的兩個子系統,茶產業為旅游業提供旅游空間和活動場地,旅游產業發展可為茶產業轉型升級提供新的動力和方向。系統之間的內在耦合驅動兩個產業內部各要素資源優勢相互融合,包括茶產業的自然生態資源、茶文化資源、資本要素等,旅游產業的游客資源、人才資源等,要素融合進一步形成產業資源共享,最終實現業態創新;同時,新業態能夠反向促進產業進一步發展。

2 茶旅融合效果評價實證分析

2.1 指標體系構建與相關性分析

2.1.1 指標構建與數據來源

由于茶旅融合這一新型旅游產業在全國旅游產業基礎和主要經濟指標中所占比例較小,相關統計部門還沒有對茶旅產業進行專門的數據統計。本研究選取茶園面積、茶葉產量排名靠前且干毛茶年產量達到10萬t以上的地區作為重點產茶區,主要包括浙江、安徽、福建、湖北、湖南、四川、貴州、云南。

根據指標選取的科學性、客觀性、數據可得性等原則,借鑒相關學者的研究,咨詢相關專家意見,選取茶園面積、采摘面積、茶葉產量、茶葉產值來衡量茶產業發展質量,選取旅行社總數、旅游收入、從業人數等指標來衡量旅游產業發展質量,構建了2個目標評價層和6個準則層以及15個分指標的茶產業與旅游產業發展質量指標評價體系(表1)。數據來源于2010—2021年《中國農村統計年鑒》《中國旅游統計年鑒》以及各省歷年《統計年鑒》《國民經濟和社會發展統計公報》和相關部門統計數據。其中,社會旅游從業人員數據來源于中國農業部、國家林業局、中國國家統計局、水利部、中國氣象局、中國海關。

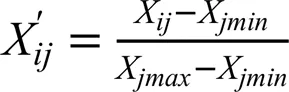

2.1.2 茶旅耦合協調模型構建

為了評價八大重點產茶區2010—2020年的茶旅融合效果,首先需要計算兩個產業的綜合發展質量水平,因指標數據量綱不同,先對原始數據進行標準化處理。考慮到前期指標選取時經多方考證,能夠在一定程度上保證指標選取的科學性,故本研究選用離差標準化法,采用Python軟件將原始數據進行標準化處理,數據標準化計算如公式(1)所示。

式中,X'表示該地區第年第個指標進行標準化處理后的數據,X表示第年第個指標的原始數據,X表示第個指標的最小值,X表示第個指標的最大值。

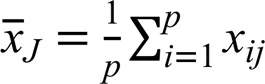

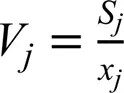

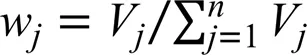

測算產業發展質量水平需確定各個指標的權重,如公式(2)~(5)所示。本研究所使用數據均為統計指標,因此采用客觀賦權法中的變異系數法對各個指標賦權。

茶產業和旅游產業各個指標的標準差(S)計算。

茶產業和旅游產業各個指標的變異系數(V)計算。

表1 茶產業和旅游產業發展質量指標評價體系

茶產業和旅游產業各個指標的權重(w)計算。

得到各個指標的權重后,即可測算茶產業和旅游產業的綜合質量指數,如公式(6)~(8)所示。

設為由茶產業和旅游產業兩大子系統組成的總系統的發展度,可以建立公式(8)的系統發展模型,其中和為待定系數,為避免主觀認定造成研究結果失真,和分別為茶產業和旅游產業各項指標權重之和。

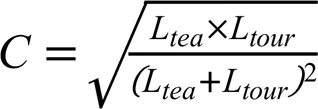

在物理學中的容量耦合協調模型基礎上,推廣得到茶產業與旅游產業的系統耦合模型,用以度量這兩個系統之間融合程度的高低。

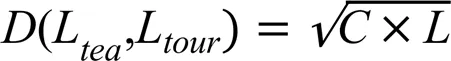

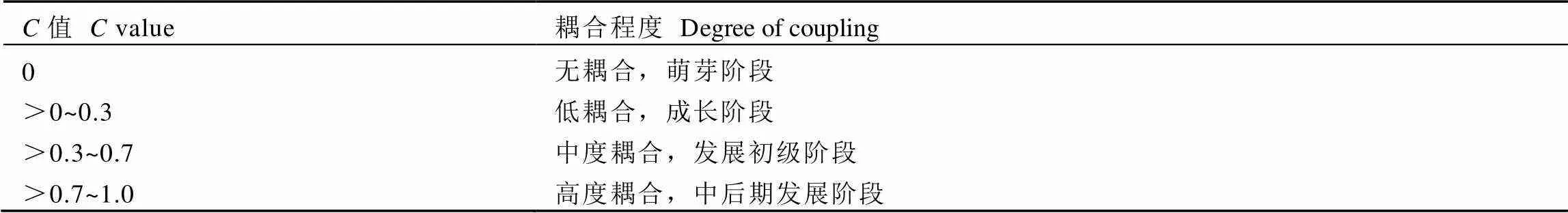

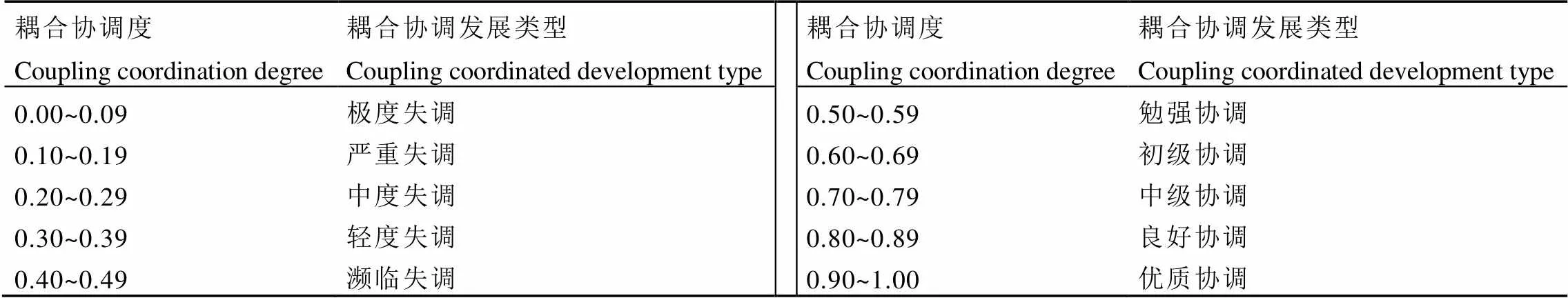

系統耦合模型如公式(9)所示,其中表示茶產業和旅游產業的耦合度,且?[0,1]。越大,系統間聯系越密切,耦合關聯程度越高,系統越朝著有序、良性的方向發展;反之,耦合關聯程度越低,越朝著無序方向發展。值大小與系統耦合程度之間的關系如表2所示。

耦合程度只能說明系統間的相互作用和相互影響情況,不能反映系統間的協調發展情況,因而在分析兩個(或多個)系統的互動關系時,可能出現系統的耦合程度較高,但協調程度不高的現象;也可能出現系統的協調程度較高,但耦合程度不高的現象。為了更全面地解釋茶產業和旅游產業的耦合協調程度,建立系統耦合協調模型,以客觀反映兩個產業的協調發展水平。系統耦合模型如公式10所示,其中表示茶產業和旅游產業的耦合協調度。

一般來說,兩個系統的耦合協調度越大,系統之間耦合協調性越好,反之耦合協調性越差。耦合協調度及耦合協調發展類型劃分見表3。

2.2 耦合度和耦合協調度時空特征分析

2.2.1 時序分析

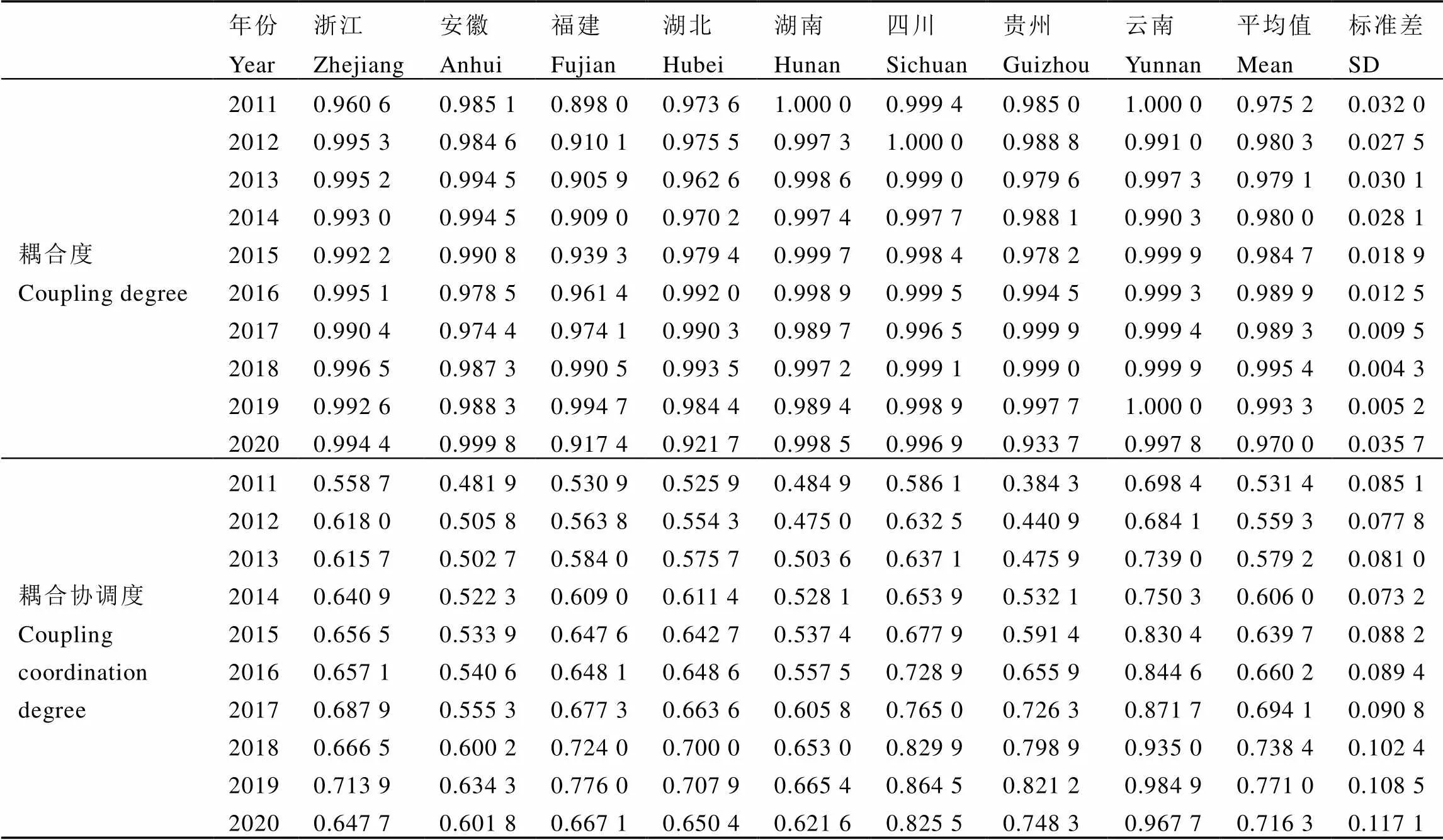

由表4可知,2011—2020年重點產茶區歷年茶產業與旅游產業耦合度均在[0.7,1.0]區間內,2018年達到最高(0.995?4),表明全國層面的茶產業與旅游產業近幾年高度耦合,處于中后期發展階段,耦合度的省際差異較小。

從產業耦合協調度分析可知,2011—2020年茶產業與旅游產業的耦合協調度平均值從0.531?4上升至0.716?3,在2019年達到峰值(0.771?0)。耦合協調發展水平大幅提升,從勉強協調逐漸發展為中級協調。2013年和2014年,茶文化旅游開始流行,資源稟賦優越的茶區率先開啟茶旅融合的探索,產業耦合協調指數上升迅速。但由于茶旅仍屬于一種新興旅游模式,起步較晚,發展過程中受到要素投入、生態環境、農業周期性等制約,茶產業與旅游產業的耦合協調發展還處于中級協調階段。

表2 耦合程度劃分表

表3 耦合協調發展類型劃分

表4 重點產茶區歷年茶產業與旅游產業的耦合度及耦合協調度

2.2.2 空間比較

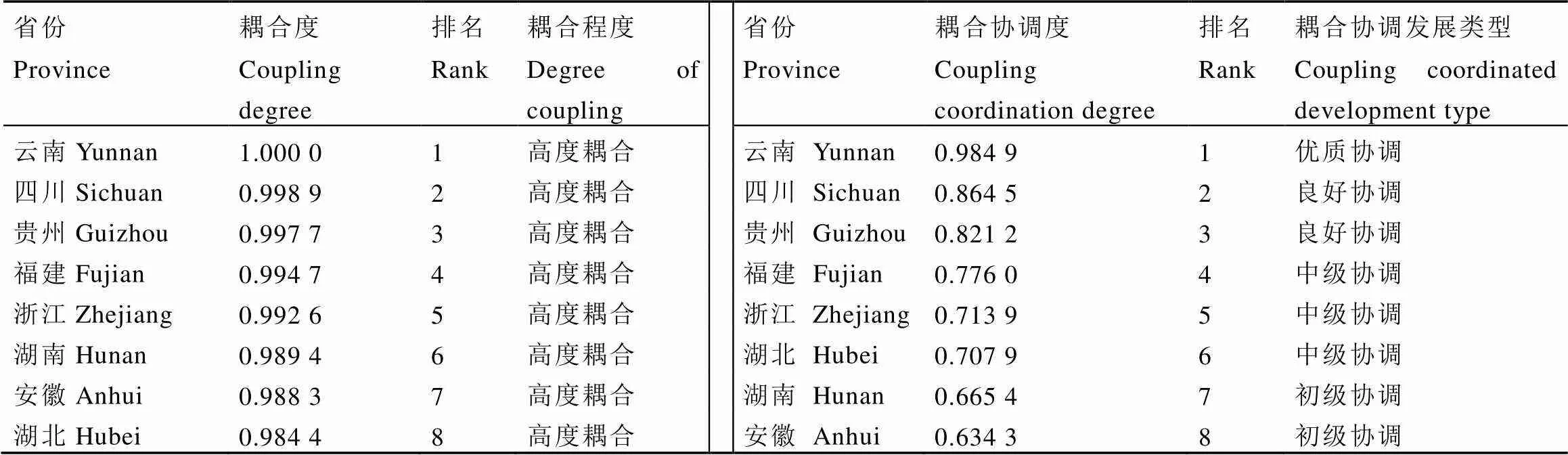

比較各省2019年產業耦合度可知,重點產茶區均屬于高度耦合,處于茶產業與旅游產業融合中后期發展階段。其中,耦合度最高的是云南省,最低的是湖北省(表5)。

比較各省2019年耦合協調度可知,云南省耦合協調發展程度最高,處于優質協調階段;四川省和貴州省處于良好協調階段;福建省、浙江省、湖北省均屬于中級協調階段;湖南省和安徽省是初級協調階段;安徽省耦合協調度最低,僅為0.634?3。

云南省茶產業與旅游產業融合發展態勢持續向好,既有賴云南得天獨厚的茶、旅產業資源,也得益于政府層面的政策支持與大力倡導。云南是中國最古老茶區,擁有豐富的茶樹品種資源,優越的氣候條件,多元的少數民族文化,豐富的傳說故事,共同構成了云南茶旅的獨特魅力。云南省委省政府將茶旅融合作為產業發展重點,成立茶旅專委會等組織,較早探索和制修訂了促進茶旅融合發展的法律法規,并積極開發推廣多條以茶為主題的精品旅游路線,廣受市場好評。

其他產茶大省中,如湖南有安化黑茶、古丈毛尖等,安徽有祁門紅茶、太平猴魁等歷史名茶,雖各具特色,但是如何利用這些自然資源和文化資源打造茶文化旅游景區,各省仍在摸索中前進,如湖南洞庭湖君山島的君山御茶園、四川的名山萬畝生態觀光茶園等,但多數處于草創階段,發展不成熟,知名度不高。

2.2.3 趨勢面分析

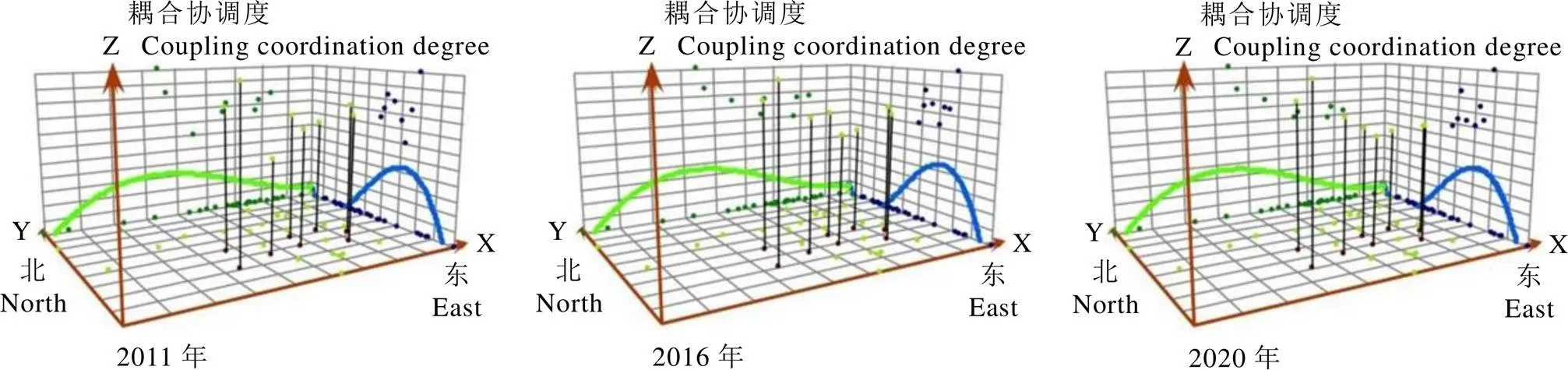

利用ArcGIS 10.6軟件根據2011年、2016年和2020年茶產業和旅游產業耦合協調水平測度值(耦合協調度)繪制三維空間透視圖(圖4),用于揭示兩者耦合協調發展的整體空間布局和變化趨勢。圖中X軸代表正東方向,即綠線代表耦合協調度東西方向變化趨勢擬合線;Y軸代表正北方向,即藍線代表耦合協調度南北方向變化趨勢擬合線;Z軸代表耦合協調度的數值。

從耦合協調度總體趨勢面來看,2011—2020年茶、旅產業耦合協調度整體呈現“中部高、兩邊低”的空間格局,東西方向呈倒“U”型空間格局,南北方向上呈現由北至南隨地理距離增加而逐漸增加,后又緩慢減少的空間特征。整體而言,2011—2020年產業耦合協調度呈現由中部地區向周邊省份遞減的級差化特征。與2011年相比,2020年的綠線的斜率有所增加,說明東西方向上的差距進一步增加;藍線的斜率有所減少,說明南北方向上的差距逐漸減少,表明區域范圍內的耦合協調性在南北方向上有一定程度的改善。同時,東西方向和南北方向的空間格局均呈現顯著的倒“U”型空間格局,且東西方向上的峰值區靠近西部地區、南北方向上的峰值區靠近南部地區。

表5 重點產茶區2019年茶產業與旅游產業的耦合度及耦合協調度情況

圖4 茶產業和旅游產業耦合協調度全局趨勢面分析

3 茶旅融合發展影響因素實證分析

由上文分析可知,茶產業與旅游產業處于高度耦合的中后期發展階段,茶產業與旅游產業相互關聯、相互影響,耦合協調發展水平也大幅提升,從勉強協調逐漸發展為中級協調,但這種均衡關系是否為因果關系仍需要建立回歸模型進行檢驗。

3.1 模型設定

3.1.1 變量設置

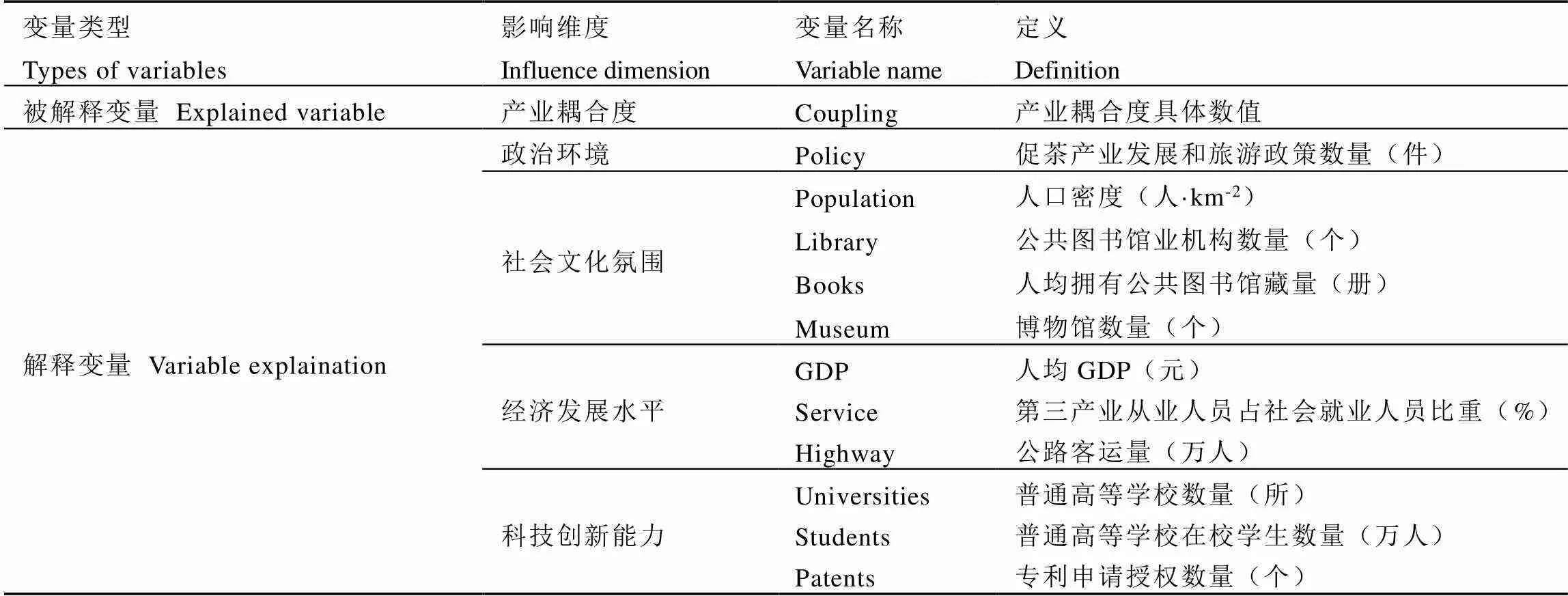

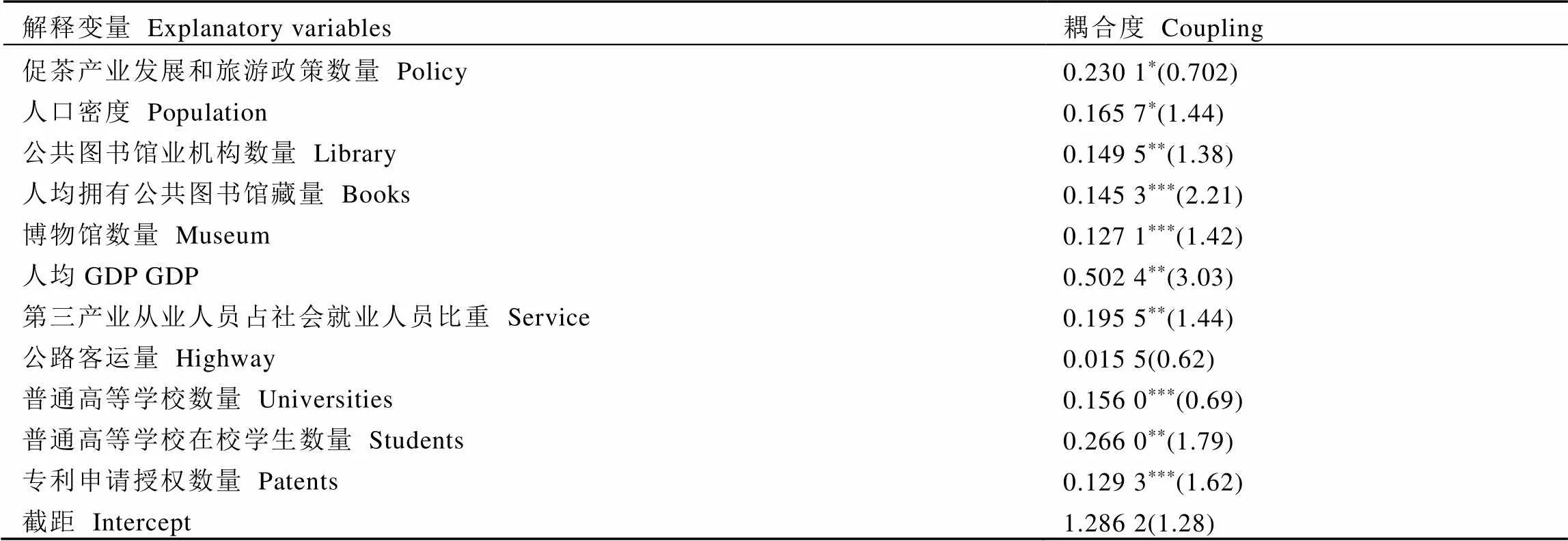

被解釋變量為產業耦合度,解釋變量的選擇圍繞茶旅融合發展動力機制理論分析框架進行設定。

政策環境維度:國家層面出臺了對茶產業與旅游產業利好的政策,營造了良好的發展環境。由于各省資源、競爭力不同,因此制定的扶持政策有所差異。選取各省促茶產業發展和旅游政策數量來反映政策支持力度。

經濟環境因素:人們物質生活富裕后,會追求精神層面的享受;不管是茶葉品飲消費還是旅游休閑觀光,都是屬于人們對美好生活的有效需求。選取人均GDP、第三產業從業人員占社會就業人員比重和公路客運量3個指標來衡量當前經濟環境。

社會文化氛圍:人口數量和文化氛圍對居民的茶葉和旅游消費有一定影響。人口增長率能夠反映人口的增長速度,人口發展速度越快,數量越多,對從事茶葉生產種植、消費和旅游消費越有利;公共文化事業的蓬勃發展有利于提升國民素質,推動茶文化的傳承。選取人口密度、公共圖書館業機構數量、人均擁有公共圖書館藏量、博物館數量來反映社會文化氛圍。

科技環境因素:科學技術是第一生產力。各大高校是科技創新的重要生力軍,以及發明專利申請數量等都是科技水平提升的重要指標。本研究選取各大茶區所擁有的普通高等學校數量和在校學生數量、專利申請授權數量為參考指標,具體變量賦值與定義如表6所示。

表6 變量的定義及描述性統計分析

3.1.2 模型設定

本研究使用固定效應模型進行分析,雙向固定省份個體和年份的雙向固定效應模型不僅可以解決由于遺漏變量所導致的內生性問題,還可以排除不同年份宏觀環境不同所帶來的影響。公式如下所示:

在上述模型中,下標和下標分別表示省份個體和年份;0代表截距項,?表示解釋變量的回歸系數;和分別表示省份和年份層面上的固定效應;,t表示殘差項。

3.2 數據來源與說明

被解釋變量數據來源于前文計算得到的2011—2020年中國主產區8個省域茶、旅產業耦合度。

解釋變量中各省促茶產業發展和旅游政策數量主要來源于北大法寶-法律信息庫,并通過中國茶葉流通協會、中國旅游協會、各省人民政府官方以及茶產業和旅游產業年度發展報告進行驗證和補充;人口密度數據來源于中國城鄉建設數據庫-年度數據(村鎮、分省級);公共圖書館業機構數量、人均擁有公共圖書館藏量、博物館數量、人均GDP和常住人口數量等數據來源于中國宏觀經濟數據庫-年度(分省市),各省人均GDP數據從各省統計年鑒中獲得。第三產業從業人數從各省統計年鑒補充,計算第三產業從業人員占社會就業人員比重。主要變量的描述性統計如表7所示。

采用Pearson系數和Spearman系數對各個變量進行相關性檢驗,本研究所使用變量的相關系數的絕對值絕大多數未超過0.75,說明變量之間不存在多重共線性問題,實證回歸模型可靠。

3.3 回歸分析與假設檢驗

從表8回歸結果可知,政策扶持、日益漸好的社會文化氛圍、經濟環境及活躍的科技創新能力對茶旅融合的協調發展均有正向且顯著的影響。

促茶產業發展和旅游政策數量會對產業耦合度產生正向影響,并且這一影響在10%水平上顯著;說明每增加1項促茶產業發展和旅游政策,融合度增加0.230?1個百分點;人口密度、公共圖書館業機構數量、人均擁有公共圖書館藏量和博物館數量都會對產業耦合度產生正向影響,并且這一影響分別在10%、5%、1%、1%的水平上顯著;說明文化氛圍的營造更有利于提升人們的文化素養和精神內涵,促進新業態的催生與有效供給的結構性改革。人均GDP、第三產業從業人員占社會從業人員的比重和公路客運量3個指標對產業耦合度產生正向影響,均在5%的水平上顯著,人均GDP每增加1元,產業融合度增加0.502?4個百分點;科技創新維度的普通高等學校數量、普通高等學校在校學生數量及專利申請授權數量都會對產業耦合度產生正向影響,分別在1%、5%和1%水平上顯著,專利申請授權數量每增加1個,產業融合度增加0.129?3個百分點。綜上所述,各指標對產業融合度的影響程度排序分別為人均GDP>普通高等學校在校學生數量>促茶產業發展和旅游政策數量>人口密度>第三產業從業人員占社會就業人員比重>普通高等學校數量>公共圖書館業機構數量>人均擁有公共圖書館藏量>專利申請授權數>博物館數量>公路客運量。

表8 回歸結果

注:*、**、***分別表示在10%、5%、1%的顯著性水平上顯著(雙尾檢驗);括號內為在省份層面經過聚類(cluster)調整的檢驗值

Note:*、**、***respectively represent significant levels at 10%, 5%, and 1% (double tailed test). The-test values adjusted by clustering at the provincial level are shown in parentheses

4 結論與建議

4.1 研究結論

2011—2020年,重點產茶區茶產業與旅游產業屬于高度耦合,處于中后期發展階段,耦合度的省際差異較小。耦合協調發展水平大幅提升,從勉強協調逐漸發展為中級協調。云南省茶產業與旅游產業耦合協調度最高,處于優質協調階段;耦合協調度總體趨勢呈現“中部高、兩邊低”的空間格局,東西方向呈倒“U”型空間格局,南北方向上呈現由北至南隨地理距離增加先增加后緩慢減少的空間特征。從省域產業耦合協調度空間分異演變規律來看,2011—2020年耦合協調度高值區始終為云南省。

茶旅融合發展的動力機制可以歸納為內部動因和所處的外部宏觀環境共同驅動。內部動因即茶產業與旅游產業存在天然的內在耦合性。茶產業為旅游業提供旅游空間和活動場地等自然資源和茶文化等人文資源,旅游業發展可為茶產業轉型升級提供新的動力和方向。兩個產業內部各要素資源優勢相互融合,包括茶產業的自然生態資源、茶文化資源、資本要素等,旅游產業的游客資源、人才資源等,要素融合進一步形成產業資源共享,最終實現業態創新;同時,新業態能夠反向促進產業進一步發展。外部宏觀環境是指在茶旅融合發展過程中,政策引導扶持是帶動力,經濟持續發展是驅動力,社會文化繁榮是牽引力,科技創新應用是支撐力。

4.2 發展建議

加強政府引導扶持,完善茶旅融合發展要素保障。茶旅融合發展是一個復雜的系統工程,需要政府的頂層設計與科學引導、扶持和規范。各地應加快出臺相關指導意見,制修訂相關行業標準,優化發展制度環境。持續加大財政、稅收、用地、金融、基本建設等支持力度,引導地產、電商等多元主體跨界投資,撬動更多優勢資源和要素參與茶旅融合發展。因地制宜,開發精品線路,創建示范園區,推動形成沿線成廊、連片成帶、集群成圈、全域推進的茶旅融合發展格局。

推動產業提質增效,夯實茶旅融合發展基礎。茶旅融合發展是基于地方茶產業和旅游產業發展基礎,具有區域特色的差異化發展模式。應加快推進茶園景區化改造,建立基于茶園空間場域多功能利用的茶消費體驗基地,開發采摘、制作、品評、電商直播等服務項目。大力發展新式茶飲、茶食、茶保健品等茶衍生品,推動茶產品提檔升級。支持涉茶涉旅企業同(跨)業整合、上市融資,開發茶旅融合產品,推動其成為茶旅融合發展的中堅力量。

挖掘凸顯文化內涵,拓展茶旅融合發展深度。充分挖掘茶文化內涵并將其轉化為形式多樣的旅游產品是茶旅融合發展的必由之路。各茶葉主產區可設立研究專項,組織專家收集整理當地茶史、茶俗、茶歌等茶文化相關資料、遺存,編纂地方茶志,深化茶文化研究,形成一批茶文化成果。持續加大對茶文化遺址修繕保護力度,推動將其列入文化保護單位,建設相關文化保護園區。開發引領時尚的茶器具、茶空間、茶服裝、茶手工藝品等文創產品,制作茶文化動漫等作品,豐富茶文化資源應用場景,提升其商業價值。

應用科技培育人才,強化茶旅融合發展支撐。技術創新應用與人才是茶旅融合發展的重要支撐。可充分運用5G、物聯網、云計算、大數據等技術,大力推進茶旅融合園區信息化、智能化、無紙化建設,完善茶旅產業的智慧服務體系,提高茶游客體驗度。引入區塊鏈技術應用,為茶旅融合產品配置數字身份證,實現生產、經營、消費、監管各環節信息上鏈、互通,塑造品牌形象。可依托高等院校、科研院所等建立培訓基地,發展在職教育,提高從業人員策劃運營和管理能力。

[1] 易開剛, 李解語. 茶旅融合與互動發展:模型建構與效果測度—基于浙江省的實證研究[J]. 茶葉科學, 2017, 37(5): 532-540. Yi K G, Li J Y. Integration and Interactive development of tea tourism: model construction and effect measurement: based on the empirical study in Zhejiang Province [J]. Journal of Tea Science, 2017, 37(5): 532-540.

[2] 龐嬌, 魏來. 特色農業與旅游業耦合協調發展的動力機制與路徑—以中國18個產茶省份為例[J]. 世界農業, 2018(11): 246-253. Pang J, Wei L. Dynamic mechanism and path of coupling and coordinated development of characteristic agriculture and tourism: a case study of 18 tea-producing provinces in China [J]. World Agriculture, 2018(11): 246-253.

[3] 吳海中, 姚振中, 田曉四. 安徽省茶旅融合協調發展測度與路徑分析[J]. 茶葉通訊, 2019, 46(3): 345-350. Wu H Z, Yao Z Z, Tian X S. Measurement and path analysis of integrated and coordinated development of tea tourism in Anhui Province [J]. Tea Communication, 2019, 46(3): 345-350.

[4] 紀金雄, 雷國銓. 安溪縣茶產業與旅游產業融合發展研究[J]. 福建農林大學學報(哲學社會科學版), 2019, 22(1): 67-76. Ji J X, Lei G Q. The convergence development of tea industry and tourism industry in Anxi County [J]. Journal of Fujian Agriculture and Forestry University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2019, 22(1): 67-76.

[5] Cheng Q, Luo Z H, Xiang L. Spatiotemporal differentiation of coupling and coordination relationship of the tea industry-tourism-ecological environment system in Fujian province, China [J]. Sustainability, 2021, 13(19): 10628. doi: 10.3390/su131910628.

[6] 孫九霞, 史甜甜. 茶葉經濟主導下的社區參與旅游發展——基于社會交換理論的案例分析[J]. 旅游論壇, 2010, 3(3): 299-305. Sun J X, Shi T T. Community participation in tourism development of a tea village: acase study based on social exchange theory [J]. Tourism Forum, 2010, 3(3): 299-305.

[7] 吳文浩, 章詠秋. 茶旅產業互動發展的機理及現實策略——以黃山市為例[J]. 重慶科技學院學報(社會科學版), 2013(12): 64-66. Wu W H, Zhang Y Q. Mechanism and practical strategy of interactive development of tea tourism industry: a case study of Huangshan City [J]. Journal of Chongqing University of Science and Technology (Social Science Edition), 2013(12): 64-66.

[8] 于世宏. 新常態下文化產業與旅游產業融合的機制[J]. 中外企業家, 2016(23): 10-11, 14. Yu S H. Mechanism of cultural industry and tourism industry integration under the new normal [J]. Chinese and Foreign Entrepreneurs, 2016(23): 10-11, 14.

[9] 朱龍鳳. 茶文化與旅游業融合發展的機制、模式與保障體系研究[J]. 福建茶葉, 2016, 38(7): 128-129. Zhu L F. Research on the mechanism, model and guarantee system of the integrated development of tea culture and tourism industry [J]. Tea in Fujian, 2016, 38(7): 128-129.

[10] 賴格英, 鄧名明, 馬云夢, 等. 福州茉莉花茶文化系統與旅游產業耦合發展的影響因素研究[J]. 生態與農村環境學報, 2022, 38(10): 1239-1248. Lai G Y, Deng M M, Ma Y M, et al. Research on the influencing factors of coupling development of the Fuzhou jasmine tea culture system and tourism industry [J]. Journal of Ecology and Rural Environment, 2022, 38(10): 1239-1248.

[11] 冷楊, 童杰文, 黃萍, 等. 我國茶產業發展“十三五”回顧及“十四五”展望[J]. 中國茶葉, 2021, 43(9): 25-30. Leng Y, Tong J W, Huang P, et al. The development of tea industry in China during the 13th Five-Year Plan Period and prospects for the 14th Five-Year Plan Period [J]. China Tea, 2021, 43(9): 25-30.

Research on the Effect Evaluation and Dynamic Mechanism of the Integrated Development of Tea and Tourism Industry

LIN Xi1, WU Qinyao2, YANG Jiangfan1*

1. College of Management and Economics, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350002, China; 2. School of Tourism and Leisure Management, Fujian University of Business Studies, Fuzhou 350002, China

This study was based on the theories of industry integration, industry chain value, and coupling coordination, as well as previous research results. Taking the development level of the tea industry and tourism industry in the eight main tea-producing areas in China from 2011 to 2020 as the empirical research object, a quality evaluation index system for the development of the tea and tourism industry was constructed, and the coupling coordination model and spatial analysis method were used to evaluate and present the effect of tea tourism integration. And regression models were used to explore the driving mechanism of tea tourism integration development. The results indicate that the tea and tourism industries in the main tea-producing areas over the past decade were highly coupled, which were present in the middle to late stages of integrated development. The overall trend shows a spatial feature of "high in the middle and low on both sides", with an inverted "U" shape in the east-west direction. The high value area at the provincial level has always been Yunnan Province. The driving force mechanism is the joint influence of internal and external factors: the internal driving force is the internal coupling between the tea and tourism industries, which drives the formation of a new business model: the integration of tea and tourism. In terms of external macro environment, policy guidance and support are the leading forces, sustained economic development is the driving force, social and cultural prosperity is the pulling force, and technological innovation and application are the supporting forces. Suggestions were also made on further promoting the integrated development of tea tourism consisting of strengthening government guidance and support to improve factor protection, promoting the improvement of industry quality and efficiency to consolidate the foundation of development, digging and highlighting cultural connotations to expand the depth of development, applying technology to cultivate talents and thus strengthen development support.

integration of tea and tourism industry, coupling degree, coupling coordination degree, dynamic mechanism

S571.1;F590.3

A

1000-369X(2023)05-718-15

2023-06-12

2023-07-30

福建省“2011協同創新中心”中國烏龍茶產業協同創新中心專項(閩教科〔2015〕75號)

林曦,男,博士研究生,主要從事農業經濟管理研究。*通信作者:yjf1031@163.com