中意藝術歌曲鋼琴伴奏對比分析

——以《玫瑰三愿》《去吧,幸運的玫瑰》為例

陳 科

一、藝術歌曲和鋼琴伴奏的概念

藝術歌曲是一種世俗聲樂體裁,其起源可以追溯到中世紀,例如,文藝復興時期的詩歌和音樂被伊麗莎白時代的作曲家帶入牧歌和其他音樂形式,例如約翰·道蘭。藝術歌曲的產生與發展經歷了漫長的歷史時期,在18 世紀末19 世紀初的歐洲浪漫主義時期特別流行,因此藝術歌曲通常被認為是浪漫主義音樂的一種流派。藝術歌曲演奏會是一種比較嚴格化的形式,由一位穿著優雅、受過正規訓練的歌手在鋼琴家的伴奏下演唱一系列相關歌曲。

鋼琴伴奏藝術如今已經屬于一門專業性質的音樂表演藝術形式,它需要鋼琴伴奏者在作品解讀、伴奏音色、速度控制、張力對比和情感表達方面,展現鋼琴伴奏的優勢。就如聲樂伴奏,則需對聲樂作品的歌詞、伴奏織體、和聲結構、曲式結構等方面進行全面分析,最大程度為演唱者提供好的音樂烘托及創造音樂氛圍。所以說,一首藝術歌曲的成功演繹是與鋼琴伴奏的藝術魅力分不開的,鋼琴伴奏能賦予藝術歌曲生動、鮮明的藝術形象,甚至直接參與到音樂意象的創作中,在表演中形成一種珠聯璧合、相得益彰的藝術表現境界。因此,鋼琴伴奏通常也被稱為藝術指導。

二、作曲家與作品介紹

《玫瑰三愿》這首歌曲是1932 年創作的,當時的社會環境惡劣,人們生活在水深火熱之中,社會矛盾日益尖銳。當時上海國立音樂學院校園里,地上到處都是凋謝的玫瑰花,氛圍凄涼壓抑,著名詞作家龍沐勛(龍七)看到了這一幕,觸景生情,寫下了《玫瑰三愿》這首詞以表達心中的感慨。詞意為“玫瑰花,玫瑰花,爛開在碧欄桿下,我愿那妒我的無情風雨莫吹打!我愿那愛我的多情游客莫攀摘!我愿那紅顏常好不凋謝!好教我留住芳華。”這首歌結構簡單、風格典雅,生動地反映了現實生活。

黃自看到這首詞產生了強烈的共鳴,當即為這首譜曲,將自己作曲理論和愛國情緒融入歌曲中。這首歌曲以擬人的手法,將一位女子比喻成玫瑰花,在戰爭中身不由己,命運坎坷。但是縱然玫瑰被摧折,凋零成泥,也依舊憧憬著美好未來。在“三個愿望”中,玫瑰表達了對于寧靜祥和生活的向往,同時也是對身處當前時代的感嘆。

從玫瑰花這一事物折射出個人命運的悲劇,以個人的悲劇反映出整個民族的命運,“以小見大”。讓聽眾感同身受,同時也感受到了那個時代知識分子的悲傷和憤怒。這首歌曲被迅速傳唱,激發了人們的愛國熱情,也喚起了人們心中的希望,成為當時中國民眾的一種精神支柱。

《去吧,幸運的玫瑰》是由 18 世紀詩人彼得羅·特爾莫西奧寫的一首浪漫詩歌,他曾經因寫作嚴肅的歌劇劇本而出名。但是他的詩歌與當時的浪漫主義思想觀念大相徑庭。歌曲寫作于 1829 年,由Ricordi 出版,是貝利尼的第二首小詠嘆調。1827 年貝利尼來到米蘭,并與作曲家弗朗西斯科·波利尼和他的妻子瑪麗安娜相識,之后波利尼夫婦就成為了年輕貝利尼的代理家長。他從夫婦二人身上感受到了深切的關愛,為了表示感激,貝利尼將這首歌曲獻給了瑪麗安娜。歌詞大意:“去吧,幸運的玫瑰,到妮切的懷里,所有的人都不得不羨慕你的命運。啊,如果我能變成你,哪怕只是瞬間;世上沒有其他比這更美好的事情,這顆心別無所求。但你惱怒地垂下了頭,美麗的玫瑰卻枯萎,你的臉龐如此蒼白,緣于憤怒與痛苦。可愛的玫瑰,我和你注定有同樣的命運,你死于嫉妒,而我死則是為了愛情!”

三、曲目對比

本文以中國作曲家黃自的《玫瑰三愿》和意大利的作曲家貝利尼的《去吧,幸運的玫瑰》為例,進行分析對比。

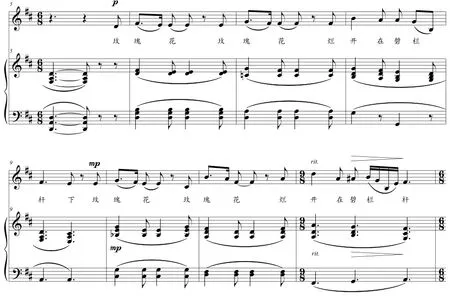

《玫瑰三愿》速度標記“Andante”- 行板,節拍為6/8 拍與(9/8 拍)混合拍。混合節拍的運用主要為了形成節奏與歌詞韻律上的配合,作品中一共出現了三次節拍的變化( 第4 小節/ 第12 小節/ 第26 小節),這些地方都是樂句的結尾,也為下一個主題作鋪墊。作者巧妙地利用了對小節內節拍的擴充而將節奏拖長,為下個氣口做準備。這個“氣口”體現了中國作品中速度較為自由的特點。

曲目調性為D 大調,后面多次運用轉調。曲式結構是不帶再現的單二部曲式。作品共分為三個音樂段落,依次為:引子部分(1-5 小節);歌曲A 段(6-13 小節);歌曲B 段(14-29 小節)。

《去吧,幸運的玫瑰》速度標記“Andante mosso assai”,意思是“速度稍快的行板”,節拍為 6/8 拍。曲目調性為 G 大調,在開始處與結束處以 G 大調形成了一個收攏性的結構,但是中間也運用了幾處離調和短暫的轉調。

曲式結構整體是一個帶再現的單三部曲式。1~3 小節是前奏部分,A 段(4-19 小節),B 段(20-27 小節),C段(28-47 小節)的第一個音結束,從47 小節第2 個音開始就是尾聲段落。

四、鋼琴伴奏對比

《玫瑰三愿》和《去吧,幸運的玫瑰》這兩首歌曲都是以“玫瑰”為主題來塑造形象,描述個人感情,但是表達情感的出發點和對象各有不同,在伴奏形式上,都沒有復雜的伴奏織體。以下為筆者借兩首歌曲來對比中意作曲家在“以物擬人”的方向上不同的表現形式。

(一)相同點:

1.兩首歌曲都是近代詩詞與歌曲的結合。《玫瑰三愿》的作曲家和詞作家都是中國近代時期的,《去吧,幸運的玫瑰》的作曲家和詞作家也都是歐洲近代時期。這代表著無論是歌曲,還是歌詞都更貼近這個時代的現實,更容易讓人們理解。

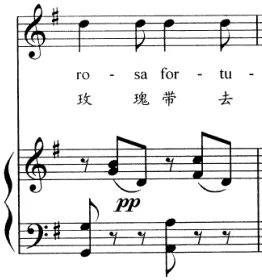

2.兩首歌曲都運用了6/8 的節拍,在這種節拍中,兩位作曲家都實際上把節拍劃分成兩個大拍子,即3/8+3/8,而不是2/8+2/8+2/8 或者是6 個8 分音符的連續拍。這是有明顯區別的,從鋼琴伴奏可以明顯看出這一點。例1 :

《玫瑰三愿》

《去吧,幸運的玫瑰》

3.兩首歌曲都運用了不完整小節開始的前奏,并且前奏都為旋律定下了情感色彩,如《玫瑰三愿》比較舒緩的抒情,《去吧,幸運的玫瑰》是比較活潑的抒情。前奏能給人明確的節奏感和指引,讓歌唱者和聽眾都能馬上找到感覺。例2 :

《玫瑰三愿》

《去吧,幸運的玫瑰》

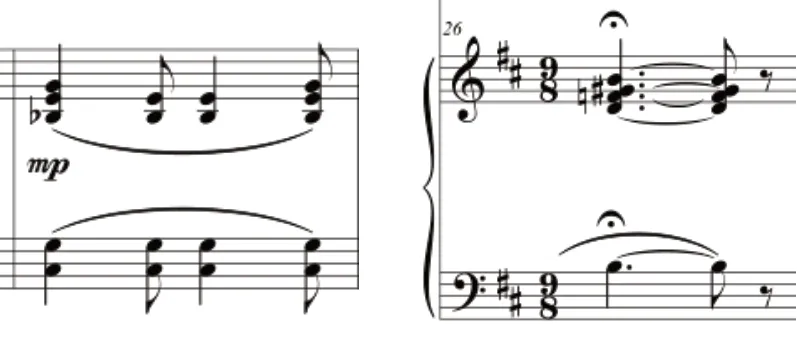

4.兩首歌曲的旋律都比較簡單,鋼琴伴奏主要是靠和弦的不斷變化,來體現出旋律中間的內在矛盾沖突,尤其是屬七和弦和減七和弦的運用。例3 :

《玫瑰三愿》

《去吧,幸運的玫瑰》

5.兩首歌曲在伴奏形式上都運用了雙手和弦對稱的手法,例如和弦向中聲部進行,形式上更有立體感,聽起來更具有美感。例4 :

《玫瑰三愿》

《去吧,幸運的玫瑰》

(二)不同點:

1.《玫瑰三愿》雖然是以“玫瑰”為主題,但是表達的愛情是愛國之情,而《去吧,幸運的玫瑰》借“玫瑰”表達的是對心愛之人的感情,出發點不一樣。

2.《玫瑰三愿》有相同歌詞的重復,但作曲家以樂句模仿進行的形式來表達,伴奏織體相同。而《去吧,幸運的玫瑰》有相同的樂句,但歌詞內容是不一樣的,在伴奏形式上有明顯變化。例5 :

《玫瑰三愿》

《去吧,幸運的玫瑰》

3.曲式結構不同。《玫瑰三愿》是不帶主題反復的二段式結構,所以兩段的伴奏是以柱式和弦+ 分解和弦呈現的,《去吧,幸運的玫瑰》則是帶主題反復的,雖然伴奏形式有不同,但全曲基本以半分解和弦為主。

總結:兩首歌曲都借“玫瑰”這一主題表達了各自的“愛情”,在速度術語上都運用了“行板”這一術語,只是一首舒緩,一首活潑。《玫瑰三愿》前面半段描繪的是玫瑰花靜態的美,后面的三個愿望也是在緩緩地敘說,而《去吧,幸運的玫瑰》的感情表達則比較直接,更加動態的把心底的想法大膽地訴說出來,情感熱烈。這也充分表達了中西方近代的人們對于感情表達方式的不同,中國人表達感情比較含蓄,而西方則比較簡單直接。

結 語

從本文分析結論來看,意大利的藝術歌曲與中國的藝術歌曲有很多相通之處。總體來看,藝術歌曲的特征主要包括以下幾點:

第一,詩詞與旋律的組合。具有文學性的詩詞與優美的旋律更為相配,更顯得高雅。

第二,精致小巧的結構布局。中國藝術歌曲和意大利藝術歌曲的篇幅通常短小,結構精練。

第三,藝術歌曲的表現形式都是人聲演唱和鋼琴伴奏相結合,兩者處于同等地位。

第四,豐富的主題。兩國的藝術歌曲都會以某個特定主題來命名。

第五,鋼琴伴奏不過分追求復雜的表現形式以及炫耀演奏技巧,相對于德奧的藝術歌曲伴奏,中意的藝術歌曲伴奏顯得比較簡單,更多的是通過和聲變化來表現音樂的內涵。

總的來說,中國的藝術歌曲早期在發展的過程中大量的借鑒了西方音樂中嚴謹的邏輯思維與和聲編配手法,但作曲家們在創作旋律與處理節拍的時候,盡可能地體現出中國民族風格,這種做法在現代的歌曲創作中已被熟練運用。因此,中國聲樂鋼琴伴奏在變化與發展的過程中,和聲、調式、伴奏音型與織體都在不斷嘗試、變化,使得藝術歌曲更具有生命力和新鮮感。藝術歌曲在中國的發展經歷了很長的階段,音樂工作者們一直在總結經驗教訓,努力創新,無論是歌曲旋律的寫作還是鋼琴伴奏的寫作,我們離中華民族音樂世界化已經越來越近了。