釋東漢魏晉鏡銘中的“羲”字

鵬宇

摘 要:東漢晚期至魏晉時期的銅鏡中,有一常見套語作“眾△主陽”,由于字形減省、訛變嚴重,一直以來未有定釋。本文以字形為基礎,結合此類銅鏡的具體語境及紋飾特點,將其中的疑難字讀為羲和氏的“羲”字,并對此句文意進行疏解。

關鍵詞:東漢魏晉 鏡銘 羲

一

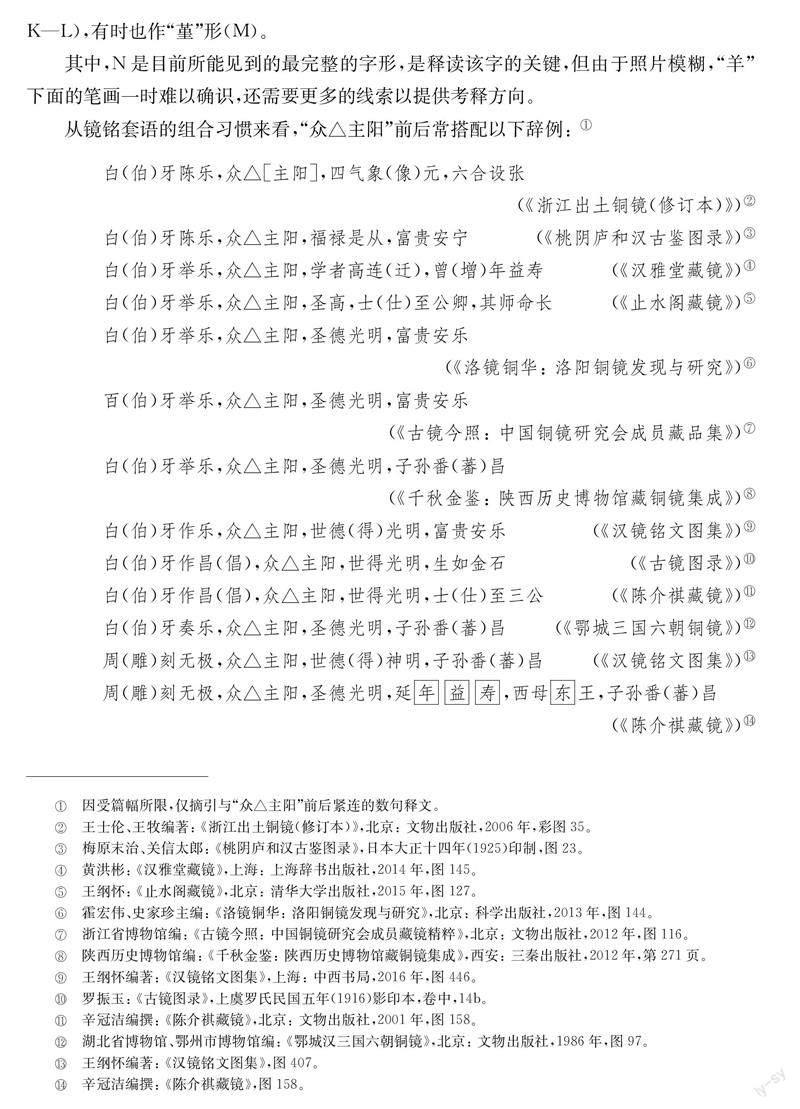

東漢魏晉時期的鏡銘中有一套語作“眾△主陽”,常作以下諸形: (分別引自: A. 《古鏡圖錄》卷中14b;B. 《尊古齋古鏡集景》第68頁;C. 《千秋金鑒: 陜西歷史博物館藏銅鏡集成》第271頁;D. 《上海博物館藏青銅鏡》拓片62;E. 《洛鏡銅華: 洛陽銅鏡發現與研究》圖141;F. 《陳介祺藏鏡》圖158;G. 《漢鏡銘文圖集》圖407;H. 《古鏡今照: 中國銅鏡研究會成員藏鏡精粹》圖116;I. 《漢雅堂藏鏡》圖145;J. 《漢鏡銘文圖集》圖446;K. 《止水閣藏鏡》圖127;L. 《陳介祺藏鏡》圖136;M. 《清華銘文鏡》圖67;N. 《廣西銅鏡》圖82。字形著錄相關信息詳見后文注釋。)

△字字形模糊難辨,學者過去考釋多付之闕如。

不過,從字形上仍可依稀辨識出該字上部多作“羊”形,下部常省作一或兩橫筆(A—I、K—L),有時也作“堇”形(M)。

其中,N是目前所能見到的最完整的字形,是釋讀該字的關鍵,但由于照片模糊,“羊”下面的筆畫一時難以確識,還需要更多的線索以提供考釋方向。

從鏡銘套語的組合習慣來看,“眾△主陽”前后常搭配以下辭例: (因受篇幅所限,僅摘引與“眾△主陽”前后緊連的數句釋文。)白(伯)牙陳樂,眾△[主陽],四氣象(像)元,六合設張

(《浙江出土銅鏡(修訂本)》)(王士倫、王牧編著: 《浙江出土銅鏡(修訂本)》,北京: 文物出版社,2006年,彩圖35。)

白(伯)牙陳樂,眾△主陽,福祿是從,富貴安寧

(《桃陰廬和漢古鑒圖錄》)(梅原末治、關信太郎: 《桃陰廬和漢古鑒圖錄》,日本大正十四年(1925)印制,圖23。)

白(伯)牙舉樂,眾△主陽,學者高連(遷),曾(增)年益壽

(《漢雅堂藏鏡》)(黃洪彬: 《漢雅堂藏鏡》,上海: 上海辭書出版社,2014年,圖145。)

白(伯)牙舉樂,眾△主陽,圣高,士(仕)至公卿,其師命長

(《止水閣藏鏡》)(王綱懷: 《止水閣藏鏡》,北京: 清華大學出版社,2015年,圖127。)

白(伯)牙舉樂,眾△主陽,圣德光明,富貴安樂

(《洛鏡銅華: 洛陽銅鏡發現與研究》)(霍宏偉、史家珍主編: 《洛鏡銅華: 洛陽銅鏡發現與研究》,北京: 科學出版社,2013年,圖144。)

百(伯)牙舉樂,眾△主陽,圣德光明,富貴安樂

(《古鏡今照: 中國銅鏡研究會成員藏品集》)(浙江省博物館編: 《古鏡今照: 中國銅鏡研究會成員藏鏡精粹》,北京: 文物出版社,2012年,圖116。)

白(伯)牙舉樂,眾△主陽,圣德光明,子孫番(蕃)昌

(《千秋金鑒: 陜西歷史博物館藏銅鏡集成》)(陜西歷史博物館編: 《千秋金鑒: 陜西歷史博物館藏銅鏡集成》,西安: 三秦出版社,2012年,第271頁。)

白(伯)牙作樂,眾△主陽,世德(得)光明,富貴安樂

(《漢鏡銘文圖集》)(王綱懷編著: 《漢鏡銘文圖集》,上海: 中西書局,2016年,圖446。)

白(伯)牙作昌(倡),眾△主陽,世得光明,生如金石

(《古鏡圖錄》)(羅振玉: 《古鏡圖錄》,上虞羅氏民國五年(1916)影印本,卷中,14b。)

白(伯)牙作昌(倡),眾△主陽,世得光明,士(仕)至三公

(《陳介祺藏鏡》)(辛冠潔編撰: 《陳介祺藏鏡》,北京: 文物出版社,2001年,圖158。)

白(伯)牙奏樂,眾△主陽,圣德光明,子孫番(蕃)昌

(《鄂城三國六朝銅鏡》)(湖北省博物館、鄂州市博物館編: 《鄂城漢三國六朝銅鏡》,北京: 文物出版社,1986年,圖97。)

周(雕)刻無極,眾△主陽,世德(得)神明,子孫番(蕃)昌

(《漢鏡銘文圖集》)(王綱懷編著: 《漢鏡銘文圖集》,圖407。)

周(雕)刻無極,眾△主陽,圣德光明,延年益壽,西母東王,子孫番(蕃)昌

(《陳介祺藏鏡》)(辛冠潔編撰: 《陳介祺藏鏡》,圖158。)

周(雕)刻無極,眾△主陽,圣德光明,子孫番(蕃)昌

(《陳介祺藏鏡》)(辛冠潔編撰: 《陳介祺藏鏡》,圖136。)

周(雕)刻無極,眾△主陽,圣德神明,五月五日丙午日中,時得三光

(《清華銘文鏡》)(王綱懷: 《清華銘文鏡: 鏡銘漢字演變簡史》,北京: 清華大學出版社,2011年,圖67。)

統德序道,周(雕)刻無亟(極),眾△主陽,其師命長

(《廣西銅鏡》)(廣西壯族自治區博物館編,黃啟善主編: 《廣西銅鏡》,北京: 文物出版社,2004年,圖82。)

綜合考慮銘文內容及上下文句之間的組合,似可作出如下判斷:

1. “眾△主陽”所表達的意思應為吉語。下接“福祿是從”“富貴安寧”“學者高遷”“子孫蕃昌”“生如金石”“其師命長”等吉語。

2. “眾△”一詞所對應的應為神人或神獸。且“眾△主陽”應與“伯牙作倡”“伯牙舉樂”句式結構一致,方符合鏡銘中的語法習慣。

3. “眾△主陽”中的“陽”應指陰陽之“陽”或陽光之“陽”。下文稱“世得光明”,緊接“四氣像元,六合設張”才不至于突兀。

二

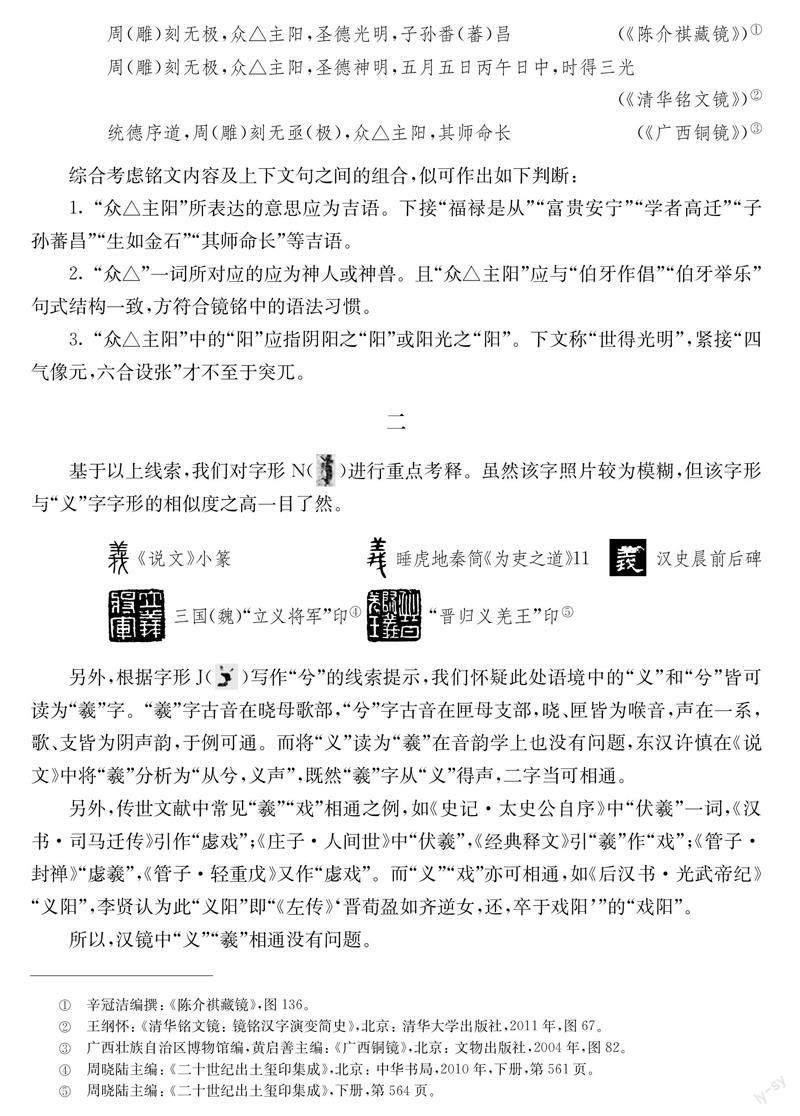

基于以上線索,我們對字形N()進行重點考釋。雖然該字照片較為模糊,但該字形與“義”字字形的相似度之高一目了然。 《說文》小篆

睡虎地秦簡《為吏之道》11漢史晨前后碑

三國(魏)“立義將軍”印(周曉陸主編: 《二十世紀出土璽印集成》,北京: 中華書局,2010年,下冊,第561頁。) “晉歸義羌王”印(周曉陸主編: 《二十世紀出土璽印集成》,下冊,第564頁。)

另外,根據字形J()寫作“兮”的線索提示,我們懷疑此處語境中的“義”和“兮”皆可讀為“羲”字。“羲”字古音在曉母歌部,“兮”字古音在匣母支部,曉、匣皆為喉音,聲在一系,歌、支皆為陰聲韻,于例可通。而將“義”讀為“羲”在音韻學上也沒有問題,東漢許慎在《說文》中將“羲”分析為“從兮,義聲”,既然“羲”字從“義”得聲,二字當可相通。

另外,傳世文獻中常見“羲”“戲”相通之例,如《史記·太史公自序》中“伏羲”一詞,《漢書·司馬遷傳》引作“虙戲”;《莊子·人間世》中“伏羲”,《經典釋文》引“羲”作“戲”;《管子·封禪》“虙羲”,《管子·輕重戊》又作“虙戲”。而“義”“戲”亦可相通,如《后漢書·光武帝紀》“義陽”,李賢認為此“義陽”即“《左傳》‘晉荀盈如齊逆女,還,卒于戲陽”的“戲陽”。

所以,漢鏡中“義”“羲”相通沒有問題。

假如上述推論不誤,則很容易理解為何△字A—I、K諸形上部皆包含“羊”形。至于L、M兩形,則可視為以“羊”形為基礎進行的訛變,在東漢中晚期尤其魏晉時期的鏡銘中,這種字形上的訛變是較為普遍的現象。因此,無論從字形方面,還是音韻方面,將△字最后通讀為“羲”字是沒有障礙的。

三

《尚書·堯典》曰堯帝“乃命羲和,欽若昊天,歷象日月星辰,敬授民時”。《傳》云:“重黎之后,羲氏、和氏,世掌天地四時之官。”類似的記載又見于《史記·五帝本紀》。其中,羲氏的羲仲為東方之官,羲叔為南方之官,他們都是堯帝的大臣,分別觀察日出、日中、日永,以確定春分、夏至等時間,輔助堯帝制定政策,勸導百姓從事農耕。

而《山海經·大荒南經》郭璞注又云:“羲和蓋天地始生,主日月者也。”據此,羲氏還是專管太陽之官,是故古人以“羲陽”為太陽別稱。如三國阮籍《詠懷》詩:“于心懷寸陰,羲陽將欲冥。”晉陸云《答兄平原詩》:“羲陽趣駕,炎華電征。”

由于羲氏、和氏時刻記錄一年之中太陽的運行軌跡,就像親自駕車馱運它們一樣準確,因此,當太陽升格為太陽神時,羲和氏則順理成章地成為了替其駕車之神。

《離騷》“欲少留此靈瑣兮,日忽忽其將暮。吾令羲和弭節兮,望崦嵫而未迫”,王逸注:“羲和,日御也。”洪興祖補注:“虞世南引《淮南子》云:‘爰止羲和,爰息六螭,是謂懸車。注云:‘日乘車,駕以六龍,羲和御之,日至此而薄于虞淵,羲和至此而回。”因此,羲氏、和氏不僅替太陽駕車,而且駕駛的還是由六條螭龍牽引的龍車。

回到鏡銘之中,套語“眾羲主陽”中的“眾羲”疑指羲仲、羲叔,或以羲仲、羲叔為代表的羲氏一族,當然也有可能是羲氏、和氏的合稱。“眾羲”一詞疑為當時俗語,雖不見傳世文獻,但其含義卻并不晦澀。在鏡銘中,“眾羲主陽”一語雙關,既指他們主管并賜予人們充足的陽氣(古代陽氣與陽壽等息息相關),所以后面可搭配“延年益壽”“子孫蕃昌”“其師命長”等語,同時也指他們時刻不停地為太陽駕車,一如南朝梁沈約《梁甫吟》中所言“龍駕有馳策,日御不停陰”,所以銘文“眾羲主陽”之后緊接“世得光明”。

四

值得一提的是,在包含習語“眾羲主陽”的銅鏡中也常有六龍駕辀、神人捧日的畫像。這些畫像大同小異,車身似船形,浮于云氣之上,前有六龍牽引,后有一神捧日。(眾所周知,漢鏡背面常常圖文并茂,而且銘文多有描述圖像的功能。如龍虎鏡中的“白虎天祿居中央”“辟邪天祿居中央”、神仙畫像鏡中的“西有王母,東則王公”、神人神獸鏡的“雕刻容像,五帝三皇”、變形四瓣花八鳳鏡的“神魚仙人赤松子,八爵相向法古始”等,皆有相應畫像與銘文完全相配。本文下揭圖像引自《陳介祺藏鏡》,圖158。)此神為羽人造型,又似肩背生翅。車輿前后分為三段,前段為一到兩名雙手上揚作駕車狀的御者,中段為正面端坐的主神,后段為一側身跽坐,上身微微抬起的侍者,其中御者、侍者亦皆為羽人造型。

如果前面推論不誤,此類畫像描繪的應該就是太陽出行時的場景了,其中駕馭龍車的御者和捧日的神人,大概就是銘文所謂的“眾羲”。不過,圖中所描繪的畫面與傳世文獻中的記載既有糾葛,卻又不完全相同。具體原因,還可以進行深入討論。受篇幅所限,這里不再深入展開。根據銅鏡中畫像與銘文常常吻合的特點,據下揭圖像可為前文將△釋作“羲”字增加佐證。

(責任編輯: 姜慧)

本文為國家社會科學重大招標項目“出土兩漢器物銘文整理與研究”(16ZDA201)、“古文字與中華文明傳承發展工程”規劃項目“兩漢三國銅鏡銘文書法研究”(G3936)、國家語委一般項目“數字化多模態視野下利用甲骨文等古文字提升學齡兒童識字能力的理論構建與實現路徑研究”(YB14567)階段性成果。)