基于鄉愁情感元素運用的鄉土網紅媒介實踐

耿言虎,王少康

(安徽大學 社會與政治學院,安徽 合肥 230601)

近年來,短視頻平臺作為新媒介橫空出世。《中國互聯網絡發展狀況統計報告》數據顯示,截至2022年6月,我國短視頻用戶規模達到9.62億。短視頻作為新媒介對受眾的信息獲取、交往方式、消費行為等都產生了深遠影響。在眾多的短視頻類型中,以鄉土元素為題材的三農短視頻頗受歡迎,催生了一批草根鄉土網紅,如蜀中桃子姐、鄉村小喬、盧小開等。這些鄉土網紅借助短視頻平臺,將鄉土文化與互聯網相結合,推動了數字鄉村的空間生產與文化激活[1]。作為數字時代背景下的“新農人”,鄉土網紅將手機變成了“新農具”,把數據變成了“新農資”,使直播變成了“新農活”,不僅借用短視頻這一媒介工具在鄉村發展出新職業角色,還為鄉村振興注入“新活力”,實現“數商興農”[2]。鄉土網紅及其具有鄉土特色的媒介實踐是數字時代中國鄉村社會出現的新現象,其產生原因和引致的社會變遷亟需社會學界深入研究。

作為互聯網時代的產物,網紅的出現是技術、社會和資本三方合力驅動的結果。從技術驅動看,互聯網的“技術賦能”以及網絡虛擬空間的“公共廣場效應”、網絡交往的“社群化模式”是網紅形成的技術基礎[3]。從社會驅動看,社會群體的文化消費、群體認同、精神慰藉等需求是網紅得以產生的社會基礎[4-5]。從資本驅動看,包裝和專業化的市場運作促進了超級網紅的形成[6]。作為流量社會[7]中的“流量明星”,為數不少的低受教育程度、低專業技能、低資本運作的草根鄉土網紅成功的“流量密碼”是什么?一些研究注意到了鄉土網紅崛起中的鄉土文化[8]、媒介機遇以及鄉村自媒體從業者自身的能動性發揮的作用。劉懿璇、何建平等人認為土味鄉土網紅的成功緣于鄉土文化的親密感,鄉村符號化的生活憧憬以及土味記憶的相通性[9]。陳亞威認為鄉土網紅這類草根群體之所以能夠崛起,是緣于技術發展賦予的媒介機遇[10]。短視頻這一媒介形式的誕生為草根群體提供了低門檻的媒介實踐平臺,去中心化的短視頻平臺使得話語權力重構,賦予鄉土網紅廣闊的話語空間。還有研究指出鄉土網紅的崛起離不開返鄉青年在新交往語境下做出的生存調適,本質上可看作是農村青年能動性體現[11]。

筆者認為,鄉土網紅的崛起需要放入流動中國背景下民眾文化消費需求轉型與“鄉愁商品化”視域中理解[12]。網絡空間是一個注意力競爭的場域,內容生產是網紅吸引觀眾注意力的關鍵要素。以鄉愁情感為代表的鄉土元素作為具有關注價值(attention-worthy)的行動焦點是很多鄉土網紅的共性特征。急劇的社會變遷催生了強烈的鄉愁文化消費需求,職業化的鄉土網紅以鄉愁影像作品回應這種市場需求。在短視頻平臺中,鄉愁被轉化為具有豐富畫面感的視覺景觀[13],由此激發的鄉愁情感在網絡空間的儀式互動中進一步強化。本文的研究問題是,在短視頻平臺中,鄉愁情感元素是如何嵌入鄉土網紅的日常媒介實踐的?其實現路徑是什么?在經驗材料的獲取方面,筆者對一個抖音網紅博主“萬山小柱子”的抖音視頻進行了深入的視頻文本分析,2021年5月對他及其家人進行了深度訪談,現場觀察了短視頻的拍攝與制作過程,收集了豐富的一手材料。

一、鄉愁時代的文化消費需求與鄉土網紅的身份建構

(一)鄉愁時代的文化消費需求

鄉愁(nostalgia)是由希臘語詞根“nostos”(家鄉)和“-algia”(痛苦)拼接而成。鄉愁一詞最早是由瑞士醫生霍弗于1688年提出,主要是對遠離家鄉作戰的瑞士軍人身上表現出的諸多癥狀的描述。鄉愁最早被看作是一種精神系統的疾病,表現為持續思鄉、哭泣、焦慮、心律不齊、厭食癥、失眠,甚至窒息感等[14]。到19世紀早期,鄉愁的定義開始轉變,它不再被認為是一種神經系統障礙,而被認為是抑郁癥[15]。19世紀以后,鄉愁的臨床醫學意味逐漸淡去,成為一種向往流失的家園和消逝的時間的隱喻意義。當下,鄉愁是作為一種失落話語(narrative of loss)存在的[16]。在大流動時代,傳統鄉土社會為個人提供的穩定且明確意義系統的作用逐漸式微,即埃里克森所謂的“本體性安全”變得不再穩固[17]。人們充滿了不安、焦慮和不確定感[18]。鄉愁是一種時代的集體性情感。在《向往昨天:鄉愁的社會學》一書中,戴維斯指出鄉愁盡管是私人的,有時候表現出個人性格特點,但卻是一種深刻的社會情感[19]。威廉斯把情感放置于個體生活經驗與宏觀歷史結構變遷關系的視角思考,他認為每個時代都有其穩固和明確的“情感結構”[20]。

鄉愁是流動時代中國人“情感結構”的重要構成。改革開放以來,“壓縮式”現代化進程中的中國開啟了一個人口大流動和社會劇變的時代。數以億計的農村富余勞動力進入城市務工。“七普”數據顯示,我國流動人口規模已高達3.76億。城市新移民獲得了在鄉村難以企及的發展機會,但普遍存在著苦悶、痛苦、焦慮、不安以及與家人分離的感傷情緒。作為流動的副產品,鄉愁這一集體情感愈加強烈。“中國式”鄉愁產生的過程中,時間和空間2種因素共同作用,空間距離感引致的“思鄉”和時間錯位感引致的“懷舊”2種因素疊加形塑了中國人當下普遍的鄉愁情結。鄉愁時代的文化消費需求成為鄉土短視頻流行的重要時代背景。

(二)城鄉互構中的鄉土網紅身份建構

網紅的人設是一種能夠凸顯自身特色,展示差異與區別,喚醒受眾情感的身份標簽。鄉土網紅是鄉村具有職業取向的自媒體從業者,其如何建構身份對于受眾的情緒喚醒并進而獲取網絡關注度至關重要。斯特拉克的情感模型理論指出,社會網絡中每個角色或身份都負載著“文化的編碼”和“身份意義”。行為者根據他人對個體角色行為的反應會產生積極或消極的情感喚醒。而在此過程中,行為者自身的角色定位和行為也會喚醒他人積極或消極的情感[21]。“萬山小柱子”是安徽省H縣的一位鄉土網紅,抖音粉絲數量達到120多萬,是當地的知名網紅,由返鄉青年馬武創辦(1)本文相關人名和抖音名都經過了技術處理。。與很多返鄉自媒體從業者類似,在城與鄉的空間轉換與流動體驗賦予了馬武捕捉流動群體情感需求的敏銳洞察力和短視頻創作的靈感。其在城鄉互構中建構出的多維身份對同樣有流動體驗的受眾具有極強的情感喚醒作用。馬武在短視頻平臺建構了如下3種身份。

1.十余年城鄉流動經歷的曾打工青年。馬武有多年外出就業的流動體驗。他十五歲初中畢業后就跟著父母一起到北京從事裝修行業。此后多年間,馬武先后在南京和天津等地從事過建材、礦泉水銷售等行業。2015年,由于家人生病,他返鄉照顧家人。家人康復后,在外漂泊十余年的馬武對頻繁的流動產生了厭倦,萌發了不再外出的念頭。由于從小對互聯網感興趣,他將網絡作為在家鄉創業的突破口。嘗試申請了名為“萬山小柱子”的個人微信公眾號。微信公眾號主要內容是H縣本地的社會新聞,卻意外獲得了十幾萬在外地老鄉的關注。他意識到外地老鄉群體與家鄉天然的情感聯系并沒有中斷,有意識地將這類人群作為重點粉絲發展對象。為了凸顯個人特色,其公眾號主要內容由社會新聞轉變到記錄自己在家鄉的生活動態。后來轉戰到抖音平臺,憑借生動有趣的鄉土素材獲得了眾多粉絲關注。作為曾打工青年,馬武經常分享自己在外務工的流動體驗,襯映了自己曾經與在外地老鄉相似的流動身份,讓受眾容易產生一種“我們一樣”的感覺,提高其關注度。此外,長期在外的務工生活經歷,讓馬武體會到在外老鄉“獨在異鄉為異客”的漂泊經歷與復雜情感,也讓他獲得了短視頻拍攝的靈感。比如,他幾乎每一個傳統節日都會拍攝視頻作品,反映家鄉過節的熱鬧景象以及家人團聚的其樂融融。這些作品的創作靈感與其多年的流動體驗是密不可分的。

2.家鄉生活的記錄者與熱愛公益的正能量網紅。抖音短視頻為草根博主提供了展示自己生活的平臺。馬武以“家鄉”為短視頻題材,從當地生活者的視角入手,以略帶調皮和搞笑的風格,幾年時間里創作了數量可觀的影視作品。這些作品全部使用地方方言,內容豐富,包括家鄉美食、家鄉景觀、農業生產、家鄉社會生活以及家鄉日常見聞等,通過短視頻展現家鄉的風土人情。這些作品對在外地的老鄉具有別樣的吸引力,仿佛回到過去的鄉村時光,引起了極大的情感共鳴。網友“弓箭”感嘆:“都在農村長大,喜歡這生活,這情景”(萬山小柱子短視頻觀察資料,20220516)。馬武借助鄉土元素建構短視頻的內容資源,實現了鄉土文化的在線傳播與再生產,也獲得了超出預期的粉絲流量。粉絲量增加后,他意識到作為網紅所應盡到的社會責任,積極將自己打造為熱愛公益的正能量網紅。訪談中,馬武告知筆者:“從2015年底開始,我們做了連續3年的慈善晚會,將每年募集來的錢捐給H縣的一些孤寡老人”(馬武訪談資料,20210514)。不僅如此,他更是通過慈善活動籌款30余萬元捐獻給當地學校和孤寡老人,獲得“M市好人”稱號。此外,他每年都會給當地的環衛工人贈送慰問品。2020年拍攝的關于防汛抗洪系列視頻引發了大量關注,其中給抗洪軍人送溫暖視頻獲得了170余萬的點贊量。馬武對公益事件的積極參與,為其形象增添了正能量色彩。同時,他的慈善行動讓其自我與公共事件相結合,借用社會熱點的關注度獲取注意力,將公眾流量引入私域流量池。

3.新農人的返鄉青年與逆行奮斗者。作為返鄉青年,馬武做出了與主流人群選擇不同的逆向流動。他在家鄉創業不僅要養活自己,也要證明在家鄉也能活出一片天地。作為新農人,他選擇了與傳統農人不同的創業道路。馬武把自己比喻為本地農產品與外地老鄉之間連接的“網線”。他的農產品消費者多由抖音粉絲轉化而來。馬武的農產品銷售主要依靠抖音小黃車、微信2種渠道,每天平均有600多件網絡訂單,每年銷售額近千萬,消費者主要是在外地的老鄉。訪談中馬武介紹說:“我覺得我們做的都不算電商。我們做的事情就是把農村大家吃不掉的東西送到我家來賣掉。我們自己不主張(將這種行為稱為)賣。因為這邊多數人在外地嘛,他們想吃家鄉的東西,我們提供他們家鄉的味道”(馬武訪談資料,20210514)。馬武銷售的農產品也多是家鄉的農產品及加工品,種類比較豐富,包括老母雞、鴨、鵝、土雞蛋、魚蝦、新鮮蔬菜、自制芝麻油、花生米、鍋巴、咸菜、菱角等各式農村特產。馬武說“老鄉們需要什么,我們就去張羅”(馬武訪談資料,20210514)。返鄉不代表頹廢與沉淪,馬武在鄉村創業的“逆行奮斗者”身份產生的勵志效應成為吸引粉絲關注的重要原因。

二、鄉村空間視覺化與鄉愁景觀生產

改革開放以來,高歌猛進的城市化映襯的是以鄉村人口流出和鄉土文化衰落為主要特征的“失落的鄉村”[22]。進入數字時代,網絡視聽行業的崛起為這種“永恒的失落”帶來了轉機。數字技術日益將鄉村轉變為生產空間和生產資料,鄉土要素以一種全新的方式被激活。鄉村空間視覺化潮流下,以鄉土“眾生生活”題材為主要內容的影像景觀成為“日常審美”的新風貌[23]。在鄉土網紅的日常媒介實踐中,鄉愁景觀是重要的內容生產素材,鄉愁元素借助于網絡平臺得以展現。在居伊·德波看來,“景觀”是一種演出或表演,是觀眾被舞臺上的演出、劇情、布景、景觀所控制與操縱的異化現象[24]。本文對景觀的使用不是德波對資本主義社會發展形態和政治體制的批判,而是強調在“后景觀社會”中,鄉土網紅通過短視頻呈現出的對特定人群具有吸引力的鄉愁景觀及其現實效果。

(一)鄉愁景觀的內容呈現

數字媒體時代文化正在從“印刷文化”進入“視覺文化”,以視聽為中心的文化開始取代以文字和形象為中心的文化,人類社會正在從“樂文”時代大步走向“樂影”時代。布爾迪厄指出,影像的特殊性在于可以制造真實畫面效果,具有動員性的感召力[25]。影像相比音頻和文字具有明顯的視覺優勢,而短視頻相比于長視頻(電視劇、電影等),更適合于當下碎片化和快餐化的信息獲取方式。作為一個景觀生產工具,短視頻滿足了景觀構成的3個基本要素:一是影像[26],網絡信息技術的發展使得短視頻平臺成為提供視覺的媒介,可以生產豐富的“媒介影像”;二是受眾,粉絲是短視頻影像的受眾,粉絲被影像所呈現的內容所吸引而觀看視頻和參與互動;三是距離,距離不僅是一種空間的距離,還表現為景觀生產者和受眾當下生產生活的差異性和距離感,正是有了距離才讓景觀生產受到關注。

網紅具有多樣化的“吸睛”能力,阿比丁參照布爾迪厄的資本分類理論將網紅的類型劃分為:體現經濟資本的專屬網紅、體現文化資本的異域網紅、體現技術資本的非凡網紅和體現社會資本的日常網紅[27]。多數草根鄉土網紅可以看作是日常網紅的一種類型。鄉土網紅借助短視頻生產出多樣的鄉愁景觀。根據對馬武累計發布的440余條短視頻的內容分析,其構建的鄉愁景觀內容可以分為如下類型:(1)鄉景。具有皖中丘陵地區特色的土地、藍天白云、河流、樹木等自然景觀,同時還包括農田、莊稼、菜園、亭子、橋、路、大棚、房屋等人工景觀。(2)鄉情。其樂融融的親情關系和鄰里關系,與父母、妻子、子女、鄰居等日常互動場景。(3)鄉產。鄉村的生產活動與生計,如收購農家土雞、捉魚、種水稻、收割油菜、種菜、炕鍋巴等,展現鄉村生產活動。(4)鄉德。展現鄉村守望相助的鄉村美德。如送鰥寡老人物資慰問金、為受洪水災害的災區捐贈、購買農民滯銷農產品、冬天給農村小學生送保溫杯、給環衛工人送大米等場景。(5)鄉食。皖中地區鄉村的傳統食品,如咸肉、圓子、老母雞湯、豬血、手工農家鍋巴等都在短視頻中有呈現。(6)鄉音。馬武使用的是巢湖地區的方言,方言融入視頻內容中不僅減少了受眾接觸信息時的“數字知識鴻溝”,也在互動過程中增加了吸引力和親近感。

(二)鄉愁景觀的特征分析

馬武在短視頻平臺生產出的鄉愁景觀具有如下多種特征。

1.建構性。一定意義上說,鄉愁景觀并不是真實鄉村生活的完整呈現,而是拍攝者精心建構的“濾鏡式”鄉村生活,展現的是拍攝者主觀認知的鄉村。鄉村為鄉土網紅提供了鄉愁情感與鄉土記憶的資源。拍攝者基于對受眾偏好的揣摩組織,鄉愁景觀的呈現內容,實現了互聯網空間中鄉村的視覺化展示,以此強化鄉村的浪漫色彩與身處不同時空受眾的懷舊記憶。與多數中西部鄉村略顯“凋敝”的現實相比,鄉愁景觀生產出的鄉村生活悠閑自在、怡然自得、溫情脈脈,是一種鄉村日常生活的選擇性展示與“審美化”呈現。

2.符號性。鄉愁景觀的生產發生于短視頻平臺的網絡空間之中,依賴于具有鮮明隱喻意義的鄉土符號體系。列斐伏爾將空間生產分為空間實踐、空間表征、表征的空間三位一體的構成。其中,空間的表征(spatial representation)是一種以知識、編碼和符號為代表的空間話語分析,是概念化的空間和被設計出來的符號體系[28]。短視頻網絡空間中的鄉愁景觀是視頻拍攝者有意設計的。鄉愁景觀的生產是一系列具有隱喻意義的鄉愁話語和鄉愁符號在互聯網空間中的生產。

3.關系性。網絡空間是一種關系性的空間。按照項飆的理解,與波蘭尼提出的“市場社會”不同,網絡社會日益呈現出一種“社會(型)市場”的特征,它不是把一些人、社會關系變成商品,而是要營造各種各樣的社會關系,把社會關系作為盈利的來源[29]。鄉愁景觀的關系性特征在于其作為鄉土網紅與粉絲之間、粉絲與粉絲之間建立關系的紐帶,將不同地域空間的人在短視頻的網絡空間中連接與聚合起來。

4.市場性。鄉土網紅的鄉愁景觀生產受市場邏輯主導。鄉愁景觀是一種可以產生經濟收益的符號資本,通過對流量的變現實現經濟收益。短視頻平臺中的流量體現為播放量、點贊量、轉發量、評論量、收藏量等,流量與粉絲數量及其消費量具有顯著的正向聯系。鄉愁景觀內容生產的商品化是鄉土網紅進行流量爭奪并進而實現收益的核心手段。

(三)鄉愁景觀與鄉愁意識喚醒

1.鄉愁景觀生產通過畫面展示和感官刺激,喚醒了人們的鄉愁記憶。短視頻的動態“畫面感”沖擊較之于聲音、文字等更為顯著,可以激發更強的感官體驗。似曾相識的畫面是記憶的誘發物。伯格指出,“對于我的這種知道,他人也會知道”,我和他人共同進入可用的“社會知識庫”[30]。馬武的短視頻打開了“社會知識庫”,通過一些粉絲的留言可以看出短視頻引起的鄉愁記憶。景觀生產通過短視頻的方式展示鄉村生活的畫面,喚醒了具有生活體驗的人們“沉睡”的鄉愁記憶,這種記憶是基于特定空間切身體驗的具有認同感又體現特殊性的鄉土記憶。

2.鄉愁景觀生產構建了具有比較意義的參考系,凸顯了鄉村生活的價值。城與鄉、傳統與現代的復雜糾葛成為鄉愁景觀生產的永恒背景。馬武的抖音短視頻構建出了多維度的鄉村景觀:在人與自然關系維度上,展示了鄉土自然的美以及人與鄉土自然的和諧共處;在人與人的關系上,突出了家人之間的溫暖親情;在人與社會維度上,突出了鄉村團結和守望相助的共同體精神。H縣常住人口約33.7萬人,外出人口約11萬(2)本數據由調研期間,H縣農業農村局提供。。與在外地老鄉們生活中可能的忙碌、壓抑、苦悶相比,短視頻中的鄉村生活恬靜、自然,與世無爭,宛如“世外桃源”。正是在“過去”和“現在”、“鄉村”和“城市”的鮮明對比中,凸顯了鄉村生活的價值。短視頻呈現出的鄉村生活滿足了人們在精神孤獨和安全感缺失的現實世界中的情感需求。

3.鄉愁景觀生產將鄉愁情懷與商品消費勾連,實現了消費的意義建構。人們因為景觀體現出的鄉愁符號而產生消費傾向進而產生消費行為。以視覺為代表的表象知覺在人們消費決策中起到越來越大作用,感性意識已經成為影響消費者消費行為的重要因素。人們在消費過程中不僅是在消費商品本身,同時也在消費商品附加的文化、情感等意義。鄉土網紅建構鄉愁景觀的過程也是將鄉土資源中的物質資源、文化資源轉變為物質資本、文化資本的過程[31]。短視頻這一媒介營造出消費景象將鄉愁情懷與商品消費連接起來。消費者在乎的不僅是產品的質量和自身的消費需求,同樣還有家鄉物品所代表的鄉土社會意義。

三、日常互動儀式化與鄉愁情感共振

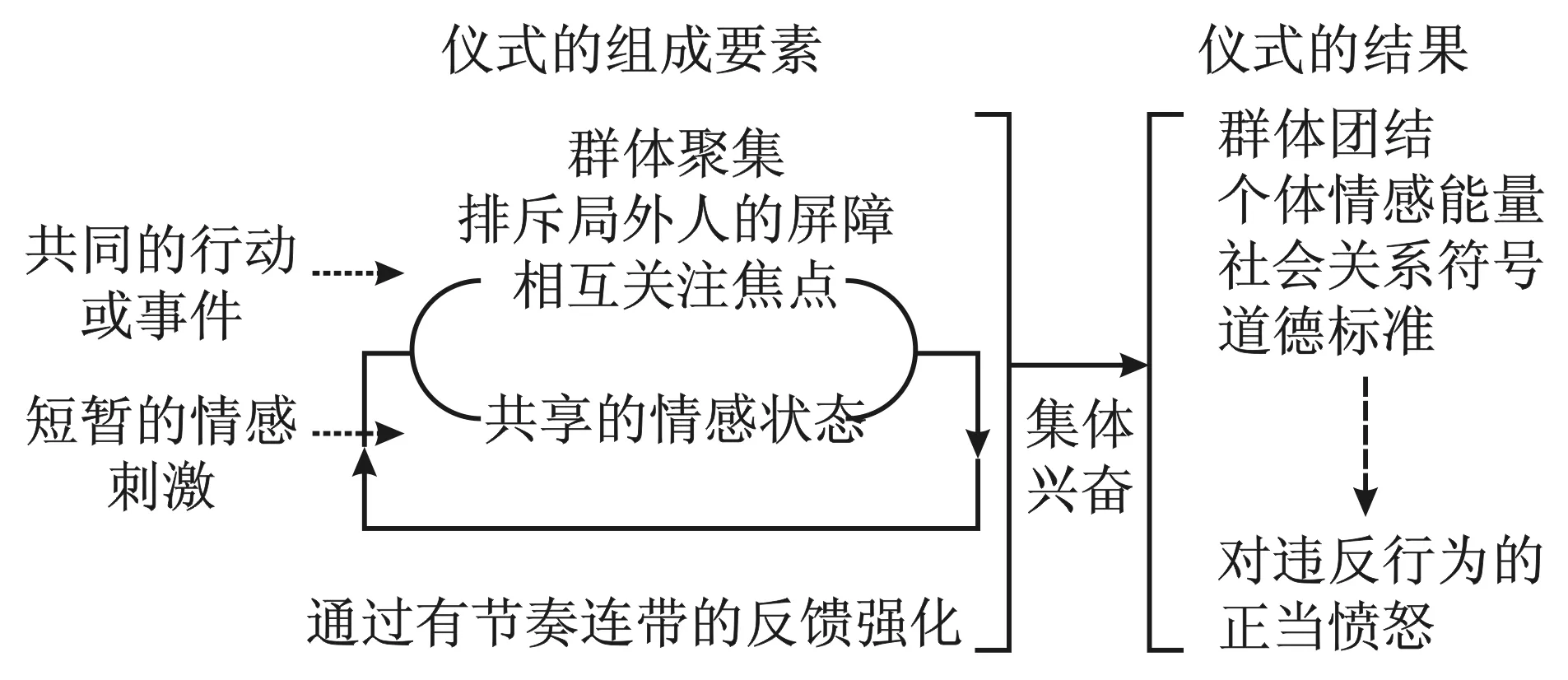

鄉土網紅與粉絲之間以情感紐帶為主要關系維系方式。情感本質上是源于社會性的互動。互動儀式源于涂爾干對宗教儀式的研究,他發現儀式對人們情感維系和提升的意義。在宗教儀式中,可以達到“集體歡騰”的至高情感境界。其后的學者將注意力放入日常生活中的儀式互動。儀式可以形成和維持某種特定的社會關系。柯林斯認為人類大部分現象都是由人的相互交流,通過各種儀式相互形成和維持的。柯林斯提出互動儀式需要滿足4個起始條件:身體的共同在場、對局外人設限、共同關注、共同情感體驗。他進而指出,互動儀式的核心機制是相互關注和情感連帶,儀式是一種相互專注的情感和關注機制(圖1)[32]。情感和關注程度越高,其互動強度越高,較高強度的互動則可以產生新的儀式和情感,促進互動的再循環。

圖1 柯林斯的互動儀式

(一)抖音短視頻中的互動儀式

1.抖音短視頻中互動儀式的構成要素

(1)抖音短視頻平臺中的群體聚集。傳統的互動儀式是在特定物理空間中的互動。作為“人的延伸”的現代媒介,可以彌補身體不在場的遺憾,短視頻平臺創造了共同在場的虛擬空間。抖音平臺界面由7個部分組成:關注、點贊、評論、分享、定位、配文和背景音樂。抖音平臺是鄉土網紅與粉絲互動的重要虛擬空間。

(2)以地緣和方言為區隔的粉絲群體。馬武抖音的粉絲群體主要是以地緣、鄉緣為中心展開的,在其視頻中,“老鄉”是最常出現的稱呼。語言是一個重要的聚合劑,也是區隔屏障。他堅持用方言拍攝,也即確定了其受眾的主要群體。數據顯示,馬武的抖音粉絲地域分布中,主要為安徽(占63.17%)、江蘇(占13.58%)、上海(占5.19%)、浙江(占4.31%)、北京(占4.2%)(3)數據來源:“飛瓜數據”網站對“萬山小柱子”抖音號的統計,https://dy.feigua.cn。,粉絲分布區域與當地外出務工人員的主要就業區域相吻合。

(3)鄉村日常生活作為共同關注焦點。鄉村生活是馬武抖音中粉絲們的共同關注焦點。馬武短視頻的內容多是鄉村生活、自然景觀、生產活動、農村記憶。這些內容都是在當地有鄉村生活經歷的人可以體會和感知的。馬武在鄉村的奮斗歷程也成為粉絲的關注點,對在外奮斗的老鄉很有吸引力。

(4)鄉愁作為互動中的共享情感。馬武的短視頻通過視頻、語言、文字等載體表達鄉愁,他與粉絲之間的互動有助于強化鄉愁這一共享情感(shared emotion),特別是對田園生活、家鄉景觀、兒時記憶等內容的互動,對在外的老鄉更易引起情感共鳴。

2. 抖音短視頻中的互動方式。抖音短視頻中,網紅通過上傳視頻,建構景觀,在信息傳遞和影響表達過程中,與粉絲形成網絡空間的人際互動。抖音平臺中的馬武和粉絲之間主要有如下4種互動方式:

(1)影像內容的符號式互動。影像內容的符號式互動是抖音短視頻互動的主要方式之一,是由圈層符號和身體符號組成的互動形式。其一,圈層符號,指具有共同鄉土經歷的群體擁有的共同標識,如當地的農田、莊稼、菜園等鄉土景觀便是圈層符號。其二,身體符號,主要包括面部表情、肢體動作、穿衣打扮等。馬武通過這些身體符號展現樸實勤奮的返鄉青年形象。

(2)聲音內容的信息式互動。聲音(說話)是傳遞信息的重要手段,馬武的短視頻中影像內容與聲音內容形成較好匹配。聲音內容主要告知、集中回復內容,讓粉絲了解相關信息。他經常在視頻中說,“有些老鄉說”“告訴你們一個好消息”等。聲音內容除了可以傳遞信息以外,其有地域特色的鄉音和方言用詞也成為吸引粉絲關注的重要原因。

(3)文字內容的對話式互動。文字方面主要包括2部分:一類是標題式文字和旁白式文字。前者是短視頻下方的標題,如:#田園生活#,#向往的生活#等,后者是視頻中的配文。文字與影像內容相互配合,提升了互動效果。另一類是留言互動。通過留言,進行評論與回復,形成粉絲與粉絲之間、博主和粉絲之間的互動。互動讓粉絲擁有參與感,能夠“被看見”,激發了其參與互動的積極性。

(4)設置主題的話題式互動。這類互動多以某一趣味或主題吸引粉絲注意力,形成連續性互動情景與過程。以景觀設施(涼亭)建造的互動為例,馬武的話題設置流程如下:首先提出想法,引起粉絲討論,制造出話題;其次分享建造過程,設置子議題(為亭子起名字、亭子如何裝修等),擴大互動;最后,設施建成后,分享成品景觀,為議題畫上句號。此類互動借助主題、評論、留言的聚合功能,形成議題,增加粉絲參與互動的可能性和情感投入程度。

互動儀式鏈理論中的互動具有重復性、程序化等特征,通過節奏連帶的反饋強化是其重要特色。情感的增強是在微觀互動場景通過有節奏的會談、身體姿勢協調配合等實現的[32]。在鄉土網紅和粉絲的互動中,節奏性主要體現在視頻發布的規律性上。馬武的抖音視頻較好地實現了節奏把握。主要體現在:第一,相對規律的短視頻的發布頻率。馬武幾乎平均每2天發布一條視頻,累計獲得點贊一千余萬次。第二,重要時間節點的視頻發布不間斷。每年的春節、端午、中秋等節日和二十四節氣等基本都是固定發短視頻的時間,節日的視頻發布更容易吸引在外地老鄉的關注。

(二)虛擬空間中基于儀式互動的鄉愁情感共振

馬武與粉絲短視頻中的儀式互動起到了鄉愁情感共振的作用,具體體現在如下方面:

1.激發了互動對象的鄉愁情感共鳴。一般意義上,情感共鳴是一個人在觀察到另一個人處于一種情緒狀態下時,產生與被觀察者相同的情緒體驗。相似的情景在短視頻中反復出現,從而不斷強化參與者在互動中的情感共鳴。馬武的鄉愁短視頻看似是平常的鄉村生活場景,卻能引起在外“游子”強烈的情感共鳴。一些粉絲留言表示,“說的都是實話!肺腑之言!加油常年在外打工的游子!” “講到了每個游子的心坎里了,一輩子說是很長,但能夠陪伴父母的時間真的是少之又少,少到錯過的每一秒都無法挽回,淚目……”(萬山小柱子短視頻觀察資料,20210218)。

2.將短期情感體驗轉化為長期情感能量。在柯林斯看來,互動儀式的發展過程是將短期情感體驗轉變為長期情感能量(emotional energy)的過程[32]。參與過程中,人們有著共同關注、情感體驗,逐漸將短期情感體驗轉化為長久的情感能量,互動儀式的參與者們會將其情感能量聚焦在一個共同關注對象上,漸漸地形成集體性的情感共振。在馬武的短視頻評論區,很多留言反映了參與者們在互動儀式中產生的短期情感體驗,這種短期的情感體驗的累積會轉化為長期情感能量。

3.構建了基于鄉愁情感的“想象的共同體”。丹尼爾·貝爾指出,當代的文化走入了以自身經驗為標準的“感性革命”,人們努力在“找到有共同經驗的人,尋找共同的意義”[33]。鄉愁情感既是個體的情感體驗,也是一種集體情感。馬武的短視頻中,以鄉愁和情感互動為基礎產生了“我們”的“想象的共同體”,塑造了群體成員身份的特定符號和群體認同。“想象的共同體”是一種非客觀現實集合,是一種集體認同[34]。鄉土網紅與粉絲互動的過程也是儀式過程,它形成了一個瞬間共有的實在。在這個共同體中,“我”和“他人”對這個世界的自然態度是一致的,大家可以相互理解進而產生認同。

四、鄉愁情感元素作用的深層機理與功能限度

短視頻平臺的出現,為鄉土網紅展示鄉村生活提供了表達渠道。鄉愁情感的作用過程是鄉土網紅將自我置身于鄉愁視覺化生產與消費網絡之中,借助數字技術呈現,持續性進行鄉土社會與數字技術的互動實踐。

(一)鄉愁情感元素作用的深層機理

鄉愁元素景觀化呈現背后是鄉土網紅在數字世界中對鄉土文化的建構與再生產。在城鄉數字鴻溝背景下,鄉愁情感元素成為助力鄉土網紅成功的重要推力,他們在面對數字世界中差異巨大的城鄉二元場景,借助鄉土鄉愁情感元素開展的媒介實踐,展現了鄉村居民作為行動者的能動性。鄉土網紅鄉愁策略運用的深層機理源于情感共振下的感性消費,表現為鄉愁情感元素從生產到消費的過程。

1.“整飾情感”:從現實到虛擬的鄉村情感元素生產。在流動的時代,生于鄉村、長于鄉村、工于異鄉的離鄉群體腦海中留存了難以抹去的鄉村記憶。在城市的“無根感”、遠離家鄉空間的思鄉情和追憶過往的家鄉記憶合力塑造了他們的鄉愁情結。去中心化的媒介平臺讓話語權得到重構,以馬武為代表的鄉土網紅得以在短視頻內容生產過程中從鄉村生活者的視角展現鄉村日常生產生活,借助網絡平臺將鄉愁情感轉變為影視化的內容資源,實現了鄉村在地生活的線上分享。同時,將鄉音、鄉景、鄉食等一系列鄉土元素融入到視頻中,在短視頻這一虛擬空間引發不同物理空間個體的情感共鳴,讓更多人參與到鄉村文化的生產與再生產之中。鄉土網紅能夠引發集體情感共鳴中的自我表露情感,具有典型的建構性。在鄉愁情感運用中,鄉土網紅的情感表達在一定程度上運用了霍赫希爾德所提出的“整飾情感”手段——表層表演和深度表演[35]。鄉土網紅們通過“整飾情感”手段最大程度上呈現符合社會規則中的自我。鄉土網紅們的“整飾情感”不僅有著對自我情感的壓制、控制、美化以及真實化,還包括對他人認同情感的獲取。

2.情感共鳴:從虛擬到現實鄉村情感元素的消費。正如霍赫希爾德所認為的那般:“人們通過表達某種情感(并因此壓制其他的情感),以出售某種商品,或者喚醒顧客的特定文化需求[21]。”鄉土網紅將鄉愁這一情感元素景觀化生產,通過短視頻平臺,利用算法機制與人們情感需求,從而達到獲取關注度的目的。在這一過程中,鄉愁情感元素在某種意義上被商業化,用以塑造成可以獲取關注度的景觀。

鄉愁作為一種情感,其出現不單是個體的心理活動,同時還是社會現象[36]。對于嵌入鄉愁情感元素的鄉土短視頻,不僅是短視頻博主的自我表達,而且是發出了帶有集體記憶的鄉村流動群體的心聲,實現在地者與流出者、鄉與城之間的情感互動。鄉愁短視頻的情感效用拓展了社會連接的邊界[21],體現出物理空間區隔與數字技術發展相疊加的時代背景下共同體的建構邏輯。短視頻中文字、聲音與影像等內容可以視為一個個具有身份認同效應的標簽,這些標簽為流動的個體找尋共同體提供了標識。融入了鄉愁元素的短視頻從影視內容轉換成鄉土文化與互聯網空間結合下的生產資料,為鄉土社會的現代化轉型增添了新動能。鄉土網紅通過短視頻生產,進而發展出的直播帶貨、鄉村電商等在地化產業,帶動了鄉村經濟發展,維系著在地人口的穩定性,為鄉村振興提供了新樣態。

(二)鄉愁情感元素作用的功能限度

鄉土網紅運營中鄉愁情感的功能也有自身的限度。鄉土網紅借助鄉愁情感元素進行媒介實踐的經營模式可持續性會受到諸多挑戰。

1.鄉愁的地域約束。鄉愁情感往往與特定的時空關聯密切,多數鄉土網紅屬于“地域性網紅”,他們的粉絲數量增長會受地域人口“天花板”的限制,達到一定規模后會面臨增長乏力的困局。為了突破地域性瓶頸約束,一些鄉土網紅往往尋求改變,嘗試將工作語言從方言轉變為普通話,視頻風格也日益多元化。但是如果方式不當,也會造成自身特色的丟失甚至是粉絲的流失。

2.鄉愁的審美疲勞。鄉愁短視頻重復創作會造成粉絲審美疲勞。知識背景或經驗閱歷有限的網紅往往會陷入如何長期維持內容創意的困境[37]。很多鄉土網紅的鄉愁視頻主題較為單一,風格形成后容易造成同水平重復的循環,粉絲在“新鮮期”過后易審美疲勞,進而陷入粉絲數量增長瓶頸甚至是掉粉等“流量焦慮”的困境。

3.消費鄉愁的反噬效應。部分鄉土網紅借助鄉愁元素發展鄉土網紅電商,這種電商經營模式具有鮮明的“粉絲經濟”特點。但從長期來看,如果出售的商品質量不好,性價比不高,則鄉土網紅會被粉絲認為是在“消費鄉愁”“坑老鄉”而受到反噬。因此,鄉土網紅要在持續輸出高品質短視頻,提升內容創作能力的同時,還需要提升商品品質。

4.過度商業的“情感異化”。鄉愁情感元素運用過程中需要注意“情感異化”問題。情感異化的出現和情感的商業化有著密切關聯。在消費社會中,當情感被用于商業目的或成為達成某種目的的手段,這時情感不再是個人的真實性的情感流露,而是經過組織化的操縱之后的商品[38]。鄉土網紅媒介實踐中的鄉愁情感運用,有利于揚長避短,發揮自身的鄉土優勢,但如果把握不好度,把鄉愁情感完全異化為商品,遵循商品的獲利收益法則,那么這種充滿“銅臭”味的網絡鄉愁終將會被粉絲拋棄。

五、結論與討論

鄉土網紅的興起與中國大流動時代民眾強烈的鄉愁文化需求緊密關聯。以馬武為代表的草根鄉土網紅的成功,與他們對鄉愁情感元素的運用與轉換,特別是對鄉愁景觀的構建以及與觀眾的鄉愁情感互動緊密相關。鄉土網紅媒介實踐中鄉愁情感元素的作用發揮邏輯順序如下:鄉愁—鄉土網紅—短視頻平臺—視覺化的景觀生產—儀式化的情感共振。視覺化的景觀生產與儀式化的情感共振作為前后相繼的2個核心環節,是作用發揮方式的關鍵所在。通過將鄉愁“視覺化”,短視頻平臺構建了一個集觀看、留言、評論、互動等為一體的“儀式化”情感互動空間,進而將處于不同物理空間區隔中的老鄉在網絡空間匯聚, 構建了一個以地緣關系、鄉緣關系為紐帶的具有認同感的共同體,滿足了流動群體的情感需求。

鄉土網紅借助數字技術,在將鄉愁視覺化與商品化的過程中催生了一個鄉村在地新職業,促成在地鄉土文化的發聲與再生產,實現了網絡空間中在地者與流出者、鄉村與城市的互動互構。在現代化進程中,處于邊緣地帶的鄉土文化日漸凋零,在過往的很長一段時間中都處于“失語”狀態。以短視頻代表的數字影像時代到來后,數字影像紀實為鄉土社會提供了自我表達機會[39],為鄉村文化的主體激活創造了機會。此外,返鄉青年將自我在鄉土社會的日常生活持續轉化為視頻內容資源的過程中,也為鄉村注入了經濟新動能,助力鄉村經濟結構的優化提升。鄉愁商品化帶來的文化激活、電商產業等說明了鄉土網紅能夠給鄉村振興帶來更多可能。但需要注意的是,鄉愁情感的過度商品化和由此導致的情感異化問題也會引發很多非預期后果,需要我們對鄉土網紅媒介實踐中情感資源利用的限度和方法等問題加以重視。

致謝:本文寫作過程中,劉少杰教授給予諸多建議,在此謹表謝意。