絕筆春秋:王國(guó)維與清華

主講人:李零北京大學(xué)人文講席教授,美國(guó)藝術(shù)與科學(xué)院院士

主持人:黃德寬清華大學(xué)人文講席教授、出土文獻(xiàn)研究與保護(hù)中心主任

時(shí)間:2022年10月28日15:00—17:00

地點(diǎn):清華大學(xué)蒙民偉音樂(lè)廳

各位老師,各位同學(xué),下午好。我今天的報(bào)告題目是《絕筆春秋:王國(guó)維與清華》。前不久,我在北大講過(guò)一次王國(guó)維,側(cè)重講五大發(fā)現(xiàn)與中國(guó)考古。今天有所不同,我想講一下王國(guó)維生命的最后兩年,講一下他和清華的關(guān)系。

一、王國(guó)維就在我們身邊

首先,我想做個(gè)導(dǎo)游,陪大家在清華轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn),讓大家體會(huì)一下:王國(guó)維就在我們身邊。

古人講“讀其書而想見(jiàn)其為人”。現(xiàn)在有很多王國(guó)維傳記、王國(guó)維年譜,大家可以找來(lái)讀,不用多講,我只講個(gè)大輪廓。

我們都知道,王國(guó)維一生只活了50歲(1877—1927年),很短。

古人說(shuō),百年期頤。人,很少能活到100歲。以前,10塊錢是大票子,北京人管人活10年叫一張。王國(guó)維只活了五張。過(guò)去的五張,據(jù)說(shuō)相當(dāng)現(xiàn)在的500塊,我不知道是不是準(zhǔn)確。現(xiàn)在,人越活越長(zhǎng),我們都活“毛”了。王國(guó)維的古史研究是在1912年后,到死只有15年。15年里,他寫了那么多好文章,真了不起。

現(xiàn)在,15年能干什么?我們的學(xué)生,從本、碩、博一直讀到博士后,再拖一拖延一延,一眨眼,15年就過(guò)去了。然后跟老師搞項(xiàng)目,一個(gè)項(xiàng)目搞下來(lái),一輩子就交代了。大家的生命,很快就在“學(xué)術(shù)流水線”上消磨光了。

王國(guó)維于而立之年寫過(guò)一篇《三十自述》。他說(shuō),他在打工,多愁多病,沒(méi)錢沒(méi)時(shí)間,每天讀書兩小時(shí),頂多四小時(shí)。他說(shuō),假如他能像別人一樣有錢有時(shí)間,成就不定有多大。但很多有錢有時(shí)間的人,他們真的有成就嗎?不一定吧。

王國(guó)維生活的時(shí)代,有很多觸目驚心的大事。如甲午戰(zhàn)爭(zhēng)(1894年)、戊戌變法(1898年)、庚子之亂(1900年)、辛亥革命(1911年)。1911年,他隨羅振玉東渡,在日本五年,盡棄西學(xué),改治國(guó)學(xué)。他的東西大多寫于這五年。他受遺老影響大,受日本影響大,沒(méi)錯(cuò)。但我們常常忽略,有件大事,對(duì)他影響更大,讓他的思想急轉(zhuǎn)直下,一發(fā)而不可收,這就是第一次世界大戰(zhàn)(1914—1918年)。這事雖發(fā)生在歐洲,遠(yuǎn)離中國(guó),但對(duì)他的影響、刺激恐怕并不亞于辛亥革命。因?yàn)檎沁@場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)讓他對(duì)他癡迷的西政西學(xué)徹底失望,對(duì)革命的恐懼日益加深。

民國(guó)初年有“國(guó)學(xué)熱”。很多人以為“國(guó)學(xué)”就是尊孔讀經(jīng),但王國(guó)維不是這種“國(guó)學(xué)家”。魯迅喜歡罵人,他最看不起那些號(hào)稱“國(guó)學(xué)家”的人,而唯獨(dú)夸王國(guó)維。他說(shuō),“要談國(guó)學(xué),他才可以算是一個(gè)研究國(guó)學(xué)的人物”(《不懂的音譯》)。

說(shuō)實(shí)話,北大辦“國(guó)學(xué)”比清華早,辦“考古”也比清華早。1917年,蔡元培當(dāng)北大校長(zhǎng),反復(fù)派人邀王來(lái)北大,皆遭婉拒。1922年,北大研究所國(guó)學(xué)門成立,下設(shè)考古研究室(北大考古系的前身),馬衡任主任。1923年,還成立了考古學(xué)會(huì)。馬衡跟他關(guān)系好。北大派馬衡去上海請(qǐng)王國(guó)維。王問(wèn)羅振玉如何是好,羅說(shuō)他已答應(yīng)北大,只當(dāng)通訊導(dǎo)師,不拿錢,王才勉就通訊導(dǎo)師。那時(shí)王與北大,關(guān)系還可以。1923年5月1日,蔡元培到上海看過(guò)他。

1923年5月31日,王國(guó)維奉詔進(jìn)京,住織染局胡同舊10號(hào),今27號(hào)。織染局胡同10號(hào),地點(diǎn)在皇城東北角。當(dāng)時(shí)北大還在沙灘一帶。他住的地方,離故宮、北大都很近,但他老躲著北大。北大打算組織學(xué)生為他開歡迎會(huì),他說(shuō)不要開,找?guī)讉€(gè)人座談一下就得了。1924年11月5日,溥儀被驅(qū)逐出宮。“皇上”走后,王國(guó)維心灰意冷,對(duì)小朝廷內(nèi)的勾心斗角深感厭倦,天津不想去,上海又不想回,正進(jìn)退兩難。1925年,清華籌建國(guó)學(xué)研究院,正好。清華請(qǐng)他當(dāng)教授,問(wèn)題不就解決了嗎?1925年4月18日,王國(guó)維全家搬進(jìn)清華園。據(jù)說(shuō),清華請(qǐng)王國(guó)維是由胡適推薦。校長(zhǎng)曹云祥怕王國(guó)維不接受,托溥儀的洋師傅給他下詔,命他來(lái)清華。這樣,他才來(lái)了清華。這是莊士敦在《紫禁城的黃昏》一書中講的。

王國(guó)維為什么選擇清華而不是北大?大家都知道,他是個(gè)“遺老”(錢玄同管他叫“王遺少”),新時(shí)代的不合作者。他是把清華當(dāng)“首陽(yáng)山”,“不食周粟”,不吃民國(guó)飯。北大是國(guó)立北京大學(xué),民國(guó)辦的教育機(jī)構(gòu)和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu),后來(lái)的故宮博物院、中研院、北研院也是。蔡元培、李石曾(李煜瀛)、易培基,這些人都是民國(guó)大佬。北大,新派人物和“過(guò)激黨”多。這是他不肯到北大的原因。

當(dāng)時(shí),清室正在敗家,有人偷東西、賣東西。溥儀大婚,缺錢,要把《四庫(kù)全書》賣給日本。1922年4月1日北大發(fā)布《為清室盜賣〈四庫(kù)全書〉敬告國(guó)人速起交涉啟》,主張把溥儀移出大內(nèi),將清宮和清宮收藏的古物收歸國(guó)有。兩年后,溥儀被驅(qū)逐出宮。

溥儀出宮后,王國(guó)維與北大鬧翻,上了清華。這是怎么回事?原因是1924年8月9日,北大考古學(xué)會(huì)發(fā)表了個(gè)宣言,叫《研究所國(guó)學(xué)門考古學(xué)會(huì)保存大宮山古跡宣言》,指責(zé)清室破壞文物古跡。王大怒,給沈兼士和馬衡寫信,說(shuō)你們對(duì)圣上直呼其名,真是大不敬,清室文物是清室私產(chǎn),又不是從明朝接收,全世界都保護(hù)私產(chǎn),等等,從此與北大斷絕往來(lái)。

清華是庚款留洋的預(yù)備學(xué)校,與民國(guó)政府相對(duì)疏遠(yuǎn)。王國(guó)維很倔,他是寧肯去洋學(xué)校,也不愿端北大的飯碗。正如他在上海,即使哈同花園很無(wú)聊,他也寧肯待在那兒,不愿北上。他來(lái)北京是沖“皇上”來(lái)。但來(lái)了沒(méi)多久,“皇上”走了,去了天津,讓他沒(méi)著沒(méi)落。

王國(guó)維任教清華也就兩年多,他的生活軌跡很簡(jiǎn)單,西院到工字廳,兩點(diǎn)一線,除了偶爾進(jìn)城,逛過(guò)一次西山,哪兒都不去。我住藍(lán)旗營(yíng),每天一大早在清華遛彎兒,因?yàn)槠鸬迷纾撕苌伲挥辛懔阈切菐讉€(gè)人遛狗。我沒(méi)狗,總是自己牽著自己走,從南到北,從東到西,每天這么轉(zhuǎn)。我經(jīng)常沿著王國(guó)維的足跡走。他的兩點(diǎn)一線我很熟。

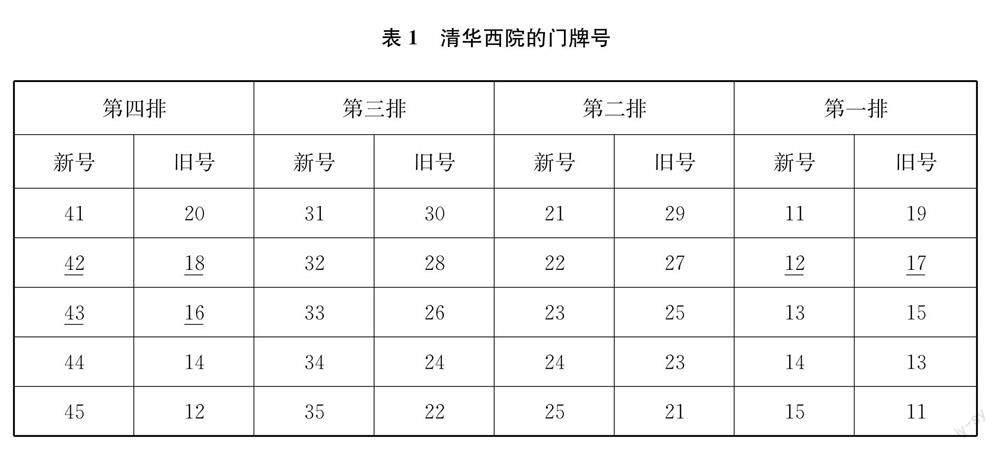

王國(guó)維住清華西院。西邊挨著加油站,東邊挨著萬(wàn)泉河。西院分新舊。舊西院包括兩組連棟房,每一組的兩排連在一起,一共四排,早先雙號(hào)在西,單號(hào)在東(表1)。最初,他挑的是18號(hào)和17號(hào),原以為這兩個(gè)號(hào)挨著,沒(méi)想到18號(hào)在最西頭,17號(hào)在最東頭,所以后來(lái)把17號(hào)換成16號(hào),也就是現(xiàn)在的42號(hào)和43號(hào)。42號(hào)住家眷,43號(hào)是書房。這是他的“前朝后寢”,他的“小一統(tǒng)”。你們看,王國(guó)維的最后兩年就是在這里度過(guò)。可惜的是,這兩個(gè)院子已經(jīng)變成大雜院,破敗不堪,讓人看了很難受。

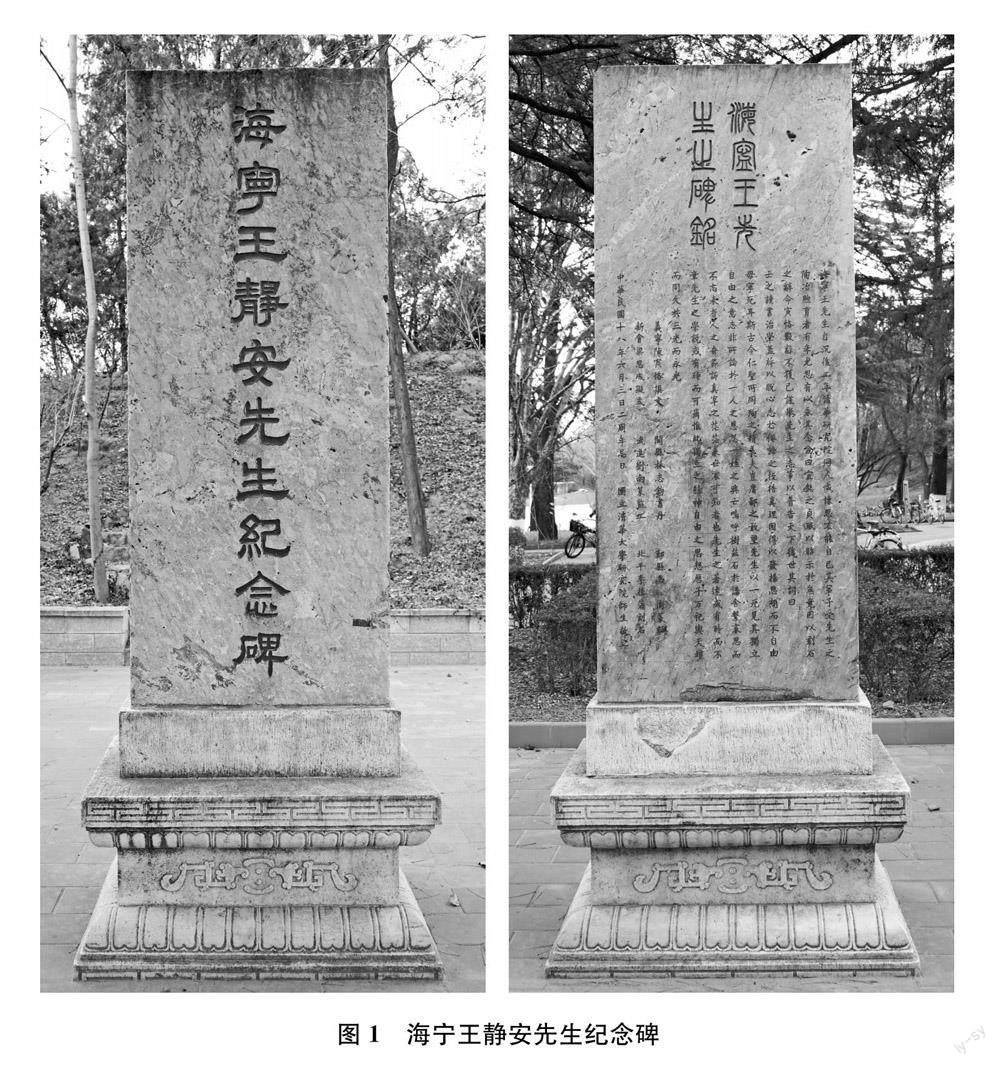

王國(guó)維上課在工字廳。1929年,清華為王國(guó)維立紀(jì)念碑(圖1)。陳寅恪與他惺惺相惜,專門寫了碑文,碑就在工字廳的東南,離他工作的地方很近。每天早上,為了鍛煉記憶力,我經(jīng)常去那兒背碑文,搖頭晃腦,背了忘忘了背,不知多少回。我印象最深,是他講的“蓋將脫心志于俗諦之桎梏……”。這話我忘不了。什么叫“俗諦”?“俗諦”跟“真諦”相反。我理解,就是與世俯仰,隨波逐流,人云亦云,跟著輿論走。大難臨頭,大勢(shì)所趨,這是多數(shù)人的選擇。陳寅恪說(shuō)的“獨(dú)立之精神,自由之思想”,恰好擰著來(lái)。

孔子說(shuō),“直道而事人,焉往而不三黜;枉道而事人,何必去父母之邦”(《論語(yǔ)·微子》)。漢代童謠說(shuō),“直如弦,死道邊;曲如鉤,反封侯”(《續(xù)漢書·五行志》)。直道事人,經(jīng)常倒霉,鬧不好把命都得搭上,古人講得很清楚。普通人不可能這么倔。

王國(guó)維自殺,很突然。他從他住的地方先去工字廳,找人借打車錢,然后雇輛人力車,出西校門,直奔頤和園,自沉魚藻軒。這是一條大橫線,從王國(guó)維每天兩點(diǎn)一線的一線向西延伸,“命懸一線”的“線”。這條線突然就斷了,他是“一命歸西”,死在頤和園。

王國(guó)維寫過(guò)《頤和園詞》,痛說(shuō)他的“興亡之感”,很多日本人和遺老都很欣賞。這里有個(gè)問(wèn)題,除了自殺這一回,以前他去沒(méi)去過(guò)頤和園?有人說(shuō),他沒(méi)去過(guò),如他的學(xué)生吳其昌。但莊士敦說(shuō),1924年他陪溥儀逛頤和園,曾跟鄭孝胥、羅振玉、王國(guó)維坐在昆明湖邊聊天(《紫禁城的黃昏》)。1927年6月2日,正好端午節(jié)前兩天,王國(guó)維自沉于魚藻軒,很多人都想到了屈原。

魚藻軒,小時(shí)候,我常去。前面水很淺,只有腳脖子深,但石臺(tái)比較高,他從這里一頭扎下,腦袋扎泥里,就這么走了,很可惜。《詩(shī)·小雅·魚藻》和《大戴禮·用兵》引《逸詩(shī)》皆以“魚在在藻”起興。金梁說(shuō),王氏之所以挑這兒自殺,跟《逸詩(shī)》的詩(shī)意有關(guān),未免求之過(guò)深。

王國(guó)維自沉,尸體運(yùn)回來(lái),曾停放在一個(gè)叫剛秉廟的地方。當(dāng)時(shí)清華的師生都去那兒哭奠。剛秉廟的位置就在燕東園的南面。今北大出版社和北大物理學(xué)院之間有條路,走到頭是北大工學(xué)院,剛秉廟就在這個(gè)院子里。廟早就拆了,現(xiàn)在只剩一棵槐樹、兩棵柏樹。剛秉是剛炳之訛。剛炳祠在八寶山。他是永樂(lè)朝的大太監(jiān)、大將軍,很有名。中關(guān)村是太監(jiān)的墳場(chǎng),剛炳是他們的神。

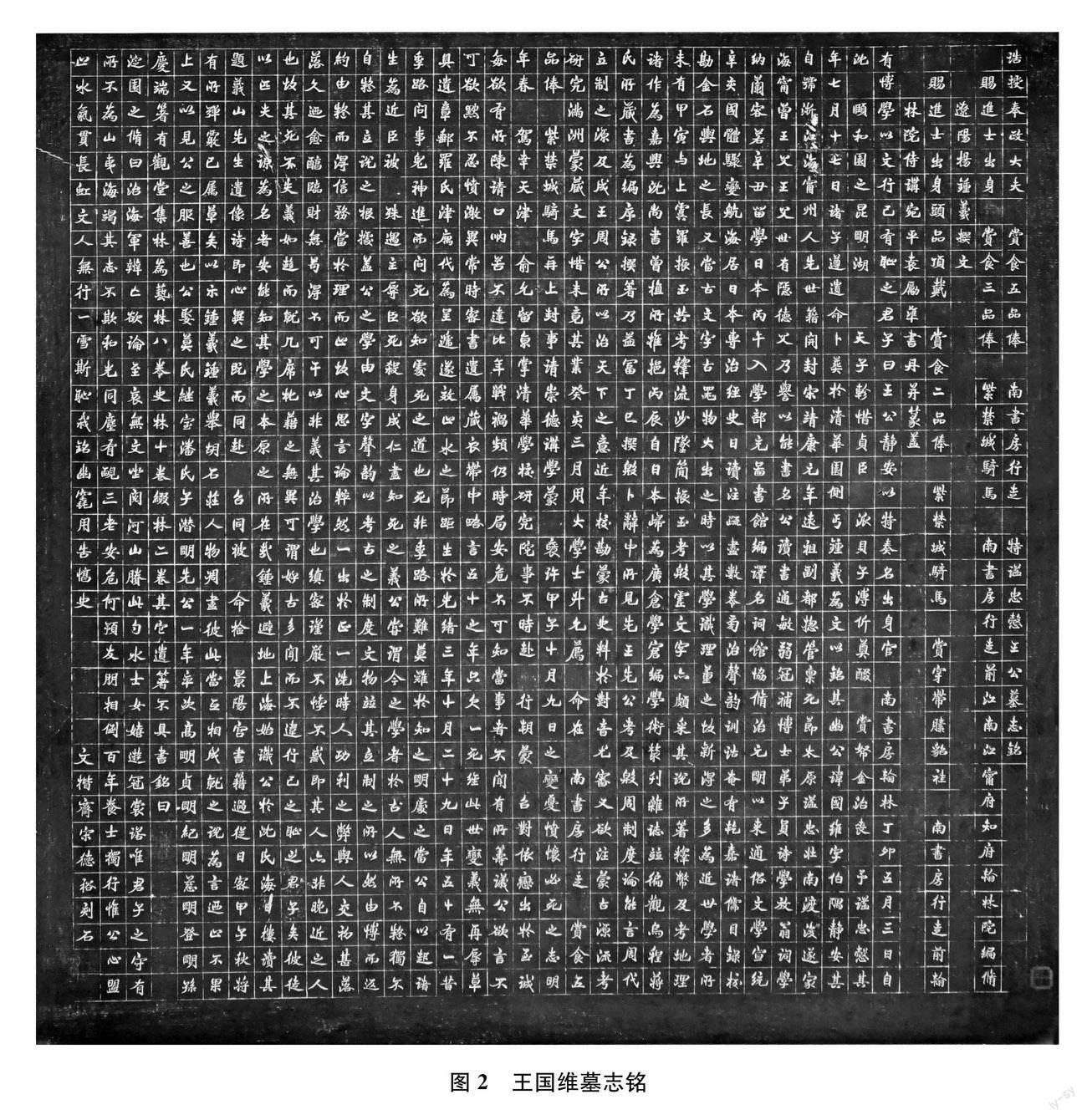

王國(guó)維死后,葬在清華園東二里一個(gè)叫“西柳村七間房原”的地方,據(jù)說(shuō)是穿著官服下葬,水泥墓壙(劉節(jié))。他的墓志,原石不知還在不在,拓本還看得到,楊鐘羲撰文,袁勵(lì)準(zhǔn)書丹篆額(圖2)。這兩位都是遺老,楊鐘羲還是他的同事,四個(gè)南書房行走,其中有他倆。1958年,清華擴(kuò)建校區(qū),墓被毀。1960年,遷葬福田公墓。新墓本來(lái)沒(méi)有碑,1985年才立碑。碑文是他的學(xué)生戴家祥寫的,沙孟海抄的。每年清明,我給我的老師張政烺先生掃墓,都會(huì)到他的墓上看一下。

王國(guó)維的墓原來(lái)就在咱們校園里,位置在上述大橫線的最東頭,具體在今天什么地方,恐怕還得請(qǐng)校史館的同志考證一下,我聽(tīng)說(shuō),很可能就在主樓、藝術(shù)博物館一帶,就在我們腳下。

關(guān)于王國(guó)維的死因,我在北大的演講里做過(guò)一點(diǎn)討論,眾說(shuō)紛紜,可以歸納為四種說(shuō)法。

一是“殉清說(shuō)”,羅振玉、遜清遺老和日本學(xué)者都是這個(gè)說(shuō)法,吳宓亦主此說(shuō)。但大部分新派人士不認(rèn)同,他們“抑羅揚(yáng)王”,想把王國(guó)維與羅振玉區(qū)別開來(lái)。他們不承認(rèn)王國(guó)維是殉清,覺(jué)得此說(shuō)貶低了王國(guó)維。這是過(guò)去那個(gè)時(shí)代,“政治正確性”下的必然結(jié)果。

二是“殉道說(shuō)”,陳寅恪主此說(shuō)。他相信羅振玉“逼債”和“剽竊”,這種說(shuō)法影響到傅斯年。陳寅恪在“羅王失和”的問(wèn)題上替王打抱不平,本來(lái)要把“逼債”“剽竊”寫進(jìn)碑文,但有個(gè)日本學(xué)者說(shuō)不合適,陳寅恪把它刪了,只以“獨(dú)立”“自由”高尚其行。他說(shuō)王氏殉的不是清,是一種精神。

三是“世變說(shuō)”,如梁?jiǎn)⒊€有許多清華門生主此說(shuō),認(rèn)為葉德輝的死和南軍北上(國(guó)民黨北伐)造成了他的死。這些學(xué)生并不守舊,但他們都很愛(ài)他們的老師,害怕王國(guó)維出意外,勸他把辮子剪掉,或到別處躲躲。此說(shuō)認(rèn)為是社會(huì)巨變?cè)斐闪送跏献詺ⅰ?/p>

四是“家變說(shuō)”,如馬衡。馬衡與王國(guó)維很熟,自稱“知道他的環(huán)境,知道他的背景,又聽(tīng)到他不便告人的話”。他的文章是化名(殷南),回避隱私,閃爍其詞。1926年秋,王的長(zhǎng)子病逝,兒媳婦(羅振玉女兒)跑回娘家,羅、王因此失和。他說(shuō),“既有長(zhǎng)子之逝,又遭摯友之絕,憤世嫉俗,而有今日之自殺”。

1980年代,羅氏后人重張“殉清”說(shuō),有意淡化羅、王失和,堅(jiān)決否定“逼債”說(shuō)和“剽竊”說(shuō)。王國(guó)維的女兒王東明女士活了106歲,2019年3月25日剛剛?cè)ナ馈K磳?duì)“殉清說(shuō)”,強(qiáng)調(diào)羅王失和,責(zé)任在羅,為其母辯護(hù)。

王氏自沉有各種說(shuō)法,現(xiàn)在變成學(xué)術(shù)問(wèn)題,我在北大做過(guò)一點(diǎn)討論,這里不再多說(shuō)。

這里,我只談一下王國(guó)維的遺書(圖3),這是他自己的話,落款日期“五月初二日”是1927年6月1日,他自殺前一天。

王國(guó)維的遺書,有些話是交代后事。關(guān)鍵的話是頭四句。這四句話是什么意思?我從字面解釋一下。

第一句“五十之年”。王國(guó)維只活了50歲,這句很簡(jiǎn)單,不用解釋。

第二句“只欠一死”。宋朝有個(gè)謝枋得,和文天祥一樣,是個(gè)為宋殉節(jié)的烈士。北京有文天祥祠,也有謝枋得祠,都是明朝建的。歷史上,改朝換代,墻倒眾人推,絕大多數(shù)效力前朝的人都是貳臣,真正殉節(jié)的人很少很少。謝枋得遺書說(shuō),“大元制世,民物一新。宋室孤臣,只欠一死”(《續(xù)資治通鑒》卷一八七引,參看《宋史·謝枋得傳》)。元朝,蒙古人入主中原,人呀物呀,全都變了,什么都是他不愿見(jiàn)也不忍見(jiàn)。王國(guó)維學(xué)他,但求一死。

第三句“經(jīng)此事變”。王國(guó)維說(shuō)過(guò),世界積弊太深,非革命不足以掃蕩,但他怕亂,怕革命。他生活的時(shí)代,讓他觸目驚心的事太多,但最最直接導(dǎo)致他自殺的,恐怕還是溥儀出宮和南軍北上。他是死在北伐的高潮。北伐軍進(jìn)北京,其實(shí)是1928年6月8日,他死后一年多一點(diǎn)兒。

第四句“義無(wú)再辱”。什么叫“義無(wú)再辱”?《漢書·李陵傳》有句話,“丈夫不能再辱”。李陵兵敗被俘,漢武帝聽(tīng)信謠言,把他全家殺了,讓他有家不得歸,他是被迫降胡,在他看來(lái),這是奇恥大辱。武帝死了,漢使勸他歸漢,被他拒絕。他說(shuō),當(dāng)年降胡已是一辱,現(xiàn)在歸漢則是再辱,“丈夫不能再辱”,不能反復(fù)叛變。當(dāng)年溥儀出宮,王國(guó)維就要自殺,上次不能死,是奇恥大辱,現(xiàn)在再不死,豈不是“再辱”?

剛才提到“世變說(shuō)”,學(xué)者說(shuō),王國(guó)維自殺可能與葉德輝、王葆心的被殺有關(guān)。1927年4月12日,蔣介石在上海發(fā)動(dòng)“四一二政變”,殺共產(chǎn)黨。幾乎同時(shí),4月11日,葉德輝在長(zhǎng)沙被處決,據(jù)說(shuō)是柳直荀(時(shí)任湖南農(nóng)民運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng))抓的。葉這個(gè)人,名聲并不太好,但后來(lái)毛澤東說(shuō),葉德輝還是不應(yīng)該殺。當(dāng)時(shí)寧漢還沒(méi)合流,審判法庭由五個(gè)人組成,兩個(gè)國(guó)民黨,三個(gè)共產(chǎn)黨(跨黨的國(guó)民黨員),名義上是國(guó)民政府審判葉德輝,不是共產(chǎn)黨。周言說(shuō),柳直荀后來(lái)在監(jiān)利被殺是遭報(bào)應(yīng)。他有他的政治立場(chǎng),我們不去討論。但他指出,王葆心被殺是謠傳,這是對(duì)的。王葆心是1944年才死。

我說(shuō),王國(guó)維的最后兩年是“絕筆春秋”,為什么我用這四個(gè)字?這是以孔子為喻。中國(guó)傳統(tǒng)最重“天地君親師”。1911年,辛亥革命,改天換地,“天”沒(méi)了,“地”沒(méi)了。1924年,溥儀出宮,“君”也跑了,躲到天津去了。1926年,長(zhǎng)子潛明病死,羅、王以兒女之事斷絕來(lái)往,“親”“師”之情也斷了。我認(rèn)為,他的晚年很像孔子。孔子晚年,喪子哀麟,回死由亡,不但兒子死了,兩個(gè)最心愛(ài)的學(xué)生也死了,真是“眼淚泡著心”。

我們都知道,王國(guó)維是個(gè)非常熱衷政治的人,但他對(duì)政治,更多是關(guān)心,而不是行動(dòng)。他并不是一個(gè)行動(dòng)派的政治家。他沒(méi)有能力搞政治,完全不適合搞政治。我常說(shuō),不適合搞政治就別搞政治,一誤國(guó)家,二誤自己,把學(xué)問(wèn)毀了,太可惜。

盡管王國(guó)維的政治態(tài)度非常保守,但無(wú)論新舊,各派人物都尊重他,對(duì)他的道德、學(xué)問(wèn)很佩服。王國(guó)維學(xué)問(wèn)好,沒(méi)得說(shuō)。道德,中國(guó)傳統(tǒng)看重的不是一個(gè)人的立場(chǎng)選擇,而是他的政治操守。比如孔子講存亡繼絕舉逸民,特別看重前朝遺老。他周游列國(guó),沿途碰到許多佯狂避世的人,當(dāng)時(shí)的不合作者,他們對(duì)孔子冷嘲熱諷,但孔子不惱,反而敬重他們,認(rèn)為他們比他干凈,比他高尚。中國(guó)歷朝歷代都把“隱逸”視為讀書人的最高境界,特別是改朝換代,絕大多數(shù)人都降了叛了,尤其看重,尤其推崇。我們要理解王氏的“遺民情結(jié)”,必須了解這個(gè)中國(guó)傳統(tǒng)。陳寅恪強(qiáng)調(diào)的是這個(gè)傳統(tǒng)。

王國(guó)維是個(gè)直戳戳“一股筋”的人,按魯迅的說(shuō)法,就是“老實(shí)到像火腿一般”(《談所謂“大庫(kù)檔案”》)。他最佩服誰(shuí)?張勛。他最反感誰(shuí)?是袁世凱和袁系人馬。當(dāng)時(shí)很多人都認(rèn)為,天下大亂,不是皇帝壞,壞是壞在內(nèi)務(wù)府,一幫馬屁精,只有袁世凱能救清朝。但結(jié)果是誰(shuí)斷送了大清朝的性命?正是袁。王國(guó)維在《頤和園詞》里有句話,“哪知此日新朝主,便是當(dāng)年顧命臣”,就是講袁。其實(shí),社會(huì)巨變,“道術(shù)將為天下裂”(《莊子·天下》),不但社會(huì)會(huì)分裂,人心也會(huì)分裂,人們會(huì)有各種各樣的政治選擇,這很正常。我們?cè)谒猩鐣?huì)巨變中都會(huì)看到,比如離我們最近,冷戰(zhàn)背景下的各種“顏色革命”,人都是說(shuō)變就變。他最討厭傾側(cè)反復(fù)。陳寅恪看重的是這一點(diǎn)。

知人論世,我們先講“人”,再講“學(xué)”。“人”是我講的第一個(gè)問(wèn)題。我為大家導(dǎo)游,從西門到東門,從清華到頤和園,再回到清華,重點(diǎn)是講“人”。

二、王國(guó)維的最后兩年

第二個(gè)問(wèn)題,我想簡(jiǎn)要回顧一下王國(guó)維的學(xué)術(shù)歷程,拿他在清華的最后兩年跟他以前的學(xué)術(shù)經(jīng)歷做個(gè)比較。

王國(guó)維很聰明,也很用功。早年,他在海寧,喜歡讀前四史,不喜歡讀十三經(jīng)。我們從他后來(lái)寫的《流沙墜簡(jiǎn)》不難看出,他的史學(xué)功底非常好。壯歲,他寫過(guò)不少詠史詩(shī)。如甲午戰(zhàn)敗后他寫了《詠史》二十首(1895—1897年),辛亥東渡后寫了《頤和園詞》(1912年)和《詠史》五首(1913年)。這些詩(shī),實(shí)際上都是寫當(dāng)下的歷史,寫他的興亡之感,用人生體驗(yàn)講千古興亡,用“小歷史”講“大歷史”。我們從他的早期詩(shī)作不難看出,他是“獨(dú)上高樓”。難怪羅振玉見(jiàn)到他的兩句詩(shī)(“千秋壯觀君知否,黑海西頭望大秦”),一眼就看中了他。

我們要談王國(guó)維的學(xué)術(shù)背景,不能不說(shuō)清代學(xué)術(shù)。王國(guó)維說(shuō),清代學(xué)術(shù)有三變,國(guó)初是一變,前朝遺老志在經(jīng)世,做的都是致用之學(xué)。乾嘉是一變,功夫全都花在支離破碎的考證上,不再把學(xué)問(wèn)當(dāng)經(jīng)世之具。道咸以降是一變,西方列強(qiáng)挾船堅(jiān)炮利打中國(guó),為了救國(guó),讀書人又開始做“實(shí)學(xué)”。王國(guó)維總結(jié)說(shuō),“國(guó)初之學(xué)大,乾嘉之學(xué)精,道咸以降之學(xué)新”(參看《沈乙庵先生七十壽序》,《觀堂集林》卷二三)。

王國(guó)維的學(xué)問(wèn),特點(diǎn)在哪兒?在于“新”。王氏之學(xué)新,一是觀點(diǎn)新,二是材料新。

王國(guó)維這一輩子,海寧20年,并不愉快。早年,科場(chǎng)不利,讓他厭倦舊教育和它的考試制度。戊戌變法給他帶來(lái)新希望,羅振玉給他帶來(lái)新希望。他從上海追隨羅振玉,到武漢、南通、蘇州辦新式教育,滿腦子全是西政西學(xué),教書是教教育學(xué)、心理學(xué)之類。所以,1911 年他給羅振玉辦的《國(guó)學(xué)叢刊》寫序,才會(huì)說(shuō)什么學(xué)無(wú)古今,學(xué)無(wú)中外,學(xué)無(wú)有用無(wú)用。

王國(guó)維的早期著作主要圍繞哲學(xué)和文學(xué),不是歷史。研究哲學(xué)和文學(xué),主要是為了解決人生苦惱。治詞曲、小說(shuō),是延續(xù)年輕時(shí)的愛(ài)好。治哲學(xué),則是對(duì)西學(xué)刨根問(wèn)底。這里不能多談。我想指出的是,35歲以前的他和35歲以后的他簡(jiǎn)直判若兩人。當(dāng)時(shí)的他,整天學(xué)洋文、讀洋書,搞翻譯,興趣根本不在中國(guó)古史。

王國(guó)維學(xué)過(guò)日文、英文、德文。當(dāng)年留學(xué)日本的人,很多人都兼學(xué)英文和德文。據(jù)說(shuō),他日語(yǔ)能說(shuō),但日本人聽(tīng)不太懂,英文、德文能讀,但不能寫也不能說(shuō),主要是讀,像很多老漢學(xué)家一樣,閉門造車。他翻譯過(guò)不少東西,據(jù)說(shuō)閱讀能力很強(qiáng),能給辜鴻銘挑錯(cuò)。王國(guó)維讀洋書,不光是讀哲學(xué)名著(如康德、叔本華),也讀文學(xué)名著(如歌德、席勒)。他甚至讀過(guò)馬克思的《資本論》,讀過(guò)摩爾根的《古代社會(huì)》。如姜亮夫在清華的時(shí)候,在王國(guó)維的書架上就見(jiàn)過(guò)他收藏的德文原版《資本論》,上面有王的批注。

我說(shuō)他“觀點(diǎn)新”,是因?yàn)樗形鲗W(xué)底子,有西學(xué)訓(xùn)練。雖然后來(lái),他盡棄前學(xué),閉口不談西學(xué),但有這個(gè)底子沒(méi)這個(gè)底子還是大不一樣。比如吳宓就很看重這一點(diǎn)。

他治詞曲、小說(shuō)也不是浪費(fèi),說(shuō)明他有眼界,有情懷,有想象力。當(dāng)年北大請(qǐng)他,就想讓他講這方面的課。

其次,我想強(qiáng)調(diào)的是,他是用新材料做新學(xué)問(wèn),材料也是新的。王國(guó)維這一輩子研究什么?主要是“五大發(fā)現(xiàn)”。王國(guó)維是到清華后,在清華做演講,才總結(jié)這“五大發(fā)現(xiàn)”。

他說(shuō)的“五大發(fā)現(xiàn)”,是19世紀(jì)、20世紀(jì)之交的“五大發(fā)現(xiàn)”。一是“殷墟甲骨文字”(殷墟甲骨,1899年),二是“敦煌塞上及西域各地之簡(jiǎn)牘”(西域簡(jiǎn)牘,1901年),三是“敦煌千佛洞之六朝唐人所書卷軸”(敦煌文書,1900年),四是“內(nèi)閣之書籍檔案”(大庫(kù)檔案,1909年),五是“中國(guó)境內(nèi)之古外族之遺文”(民族古文字和外國(guó)古文字,1901年)。這一演講,最后整理成文,題目是《最近二三十年中中國(guó)新發(fā)見(jiàn)之學(xué)問(wèn)》,發(fā)表在《清華周刊》第350期(1925年)。

這些發(fā)現(xiàn),不僅是羅振玉的研究基礎(chǔ),也是王國(guó)維的研究基礎(chǔ)。有人想把“羅王之學(xué)”分開,說(shuō)羅壞王好,恐怕不合適。我認(rèn)為,“羅王之學(xué)”就是“羅王之學(xué)”,沒(méi)有羅振玉就沒(méi)有王國(guó)維。我在北大講了,鐵證如山,“剽竊”說(shuō)不能成立。大家對(duì)學(xué)術(shù)規(guī)范不要理解得太簡(jiǎn)單,以為古代或民國(guó)時(shí)代都是按現(xiàn)代學(xué)術(shù)規(guī)范寫作,就像余嘉錫講的,“執(zhí)曹公之律令以案肅慎之不貢楛矢、先令之盜蘇武牛羊也”(《古書通例》),動(dòng)不動(dòng)就講“剽竊”,把知識(shí)私有、注冊(cè)發(fā)明當(dāng)學(xué)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。其實(shí),羅與王,亦師亦友,根本分不開。早年,王幫羅整甲骨,他從羅學(xué)了很多,他的“二考”,其中也有羅的貢獻(xiàn)。你的我的,沒(méi)法一清二楚。

羅王之學(xué)是研究五大發(fā)現(xiàn)。這“五大發(fā)現(xiàn)”開出五門新學(xué)問(wèn),甲骨學(xué)、簡(jiǎn)牘學(xué)、敦煌學(xué)、明清檔案學(xué)、民族古文字和外國(guó)古文字學(xué),現(xiàn)在每一門都是“蔚為大國(guó)”。它們不僅各自獨(dú)立,還引發(fā)了后來(lái)的殷墟發(fā)掘和西北考察,推動(dòng)了邊疆史地和中國(guó)的跨文化研究。中國(guó)的考古學(xué)是由這“五大發(fā)現(xiàn)”做鋪墊,中國(guó)考古學(xué)的“歷史學(xué)取向”不能不說(shuō)早在起步階段就已形成。

王國(guó)維時(shí)代的寫作方式,主要是讀原書,在原書上寫校語(yǔ)、箋注、短評(píng),然后集為題跋、筆記式的短札,即使輯錄成書,也都是小書。他這一輩子,寫了不少東西,但千挑萬(wàn)選,他自己認(rèn)可的東西,全都集中在《觀堂集林》。一個(gè)本子二十卷(1923年),一個(gè)本子二十四卷(1927年)。二十四卷本、《遺書》本和《全集》本都是后人編的。

王國(guó)維的創(chuàng)作高峰是1912年到1917年,也就是35歲到40歲之間。他的貢獻(xiàn)主要在六個(gè)方面。

第一是甲骨。羅振玉是甲骨收藏大家。王國(guó)維的甲骨研究是從他在日本幫羅振玉抄校《殷墟書契考釋》開始。王國(guó)維出名是靠“二考”,即《殷卜辭中所見(jiàn)先公先王考》和《殷卜辭中所見(jiàn)先公先王續(xù)考》(1917年)。“二考”的貢獻(xiàn)是坐實(shí)了“商”。這是石破天驚的發(fā)現(xiàn),絕不是認(rèn)出幾個(gè)新字所能比。

第二是銅器。羅振玉也是收藏大家。銅器不屬于“五大發(fā)現(xiàn)”,宋代就很有研究。但清代又有許多重器出土,如毛公鼎、盂鼎、克鼎、散氏盤。王國(guó)維是從著錄入手。他整理過(guò)宋代和清代的著錄(1914年)。當(dāng)年我在考古所,學(xué)銅器也是從著錄入手。羅振玉希望他做“金文通釋”,后來(lái)白川靜寫過(guò)一套書,就叫這個(gè)名,但他只寫過(guò)一批重器題跋和釋字短札。研究銅器,王國(guó)維有《生霸死霸考》,名氣最大,新城新藏佩服得不得了,影響非常大,但今天看,“或有時(shí)而可商”(陳寅恪語(yǔ))。他的很多考釋,不一定都成立,特別是釋字,有些只剩學(xué)術(shù)史的意義。其實(shí),我更看重他的器物研究。王國(guó)維寫過(guò)一組短札,叫《古禮器略說(shuō)》(1915年),講銅器分類。他的分類,不一定都對(duì),比如食器,他還沿襲宋人的定名、《三禮圖》的定名,分不清簋、敦、盈,羅振玉也分不清。后來(lái),還是容庚才分清楚。但他講酒器,有些說(shuō)法今天仍有啟發(fā)。商周酒器,宋人所定器名,今天仍在用,很多都有問(wèn)題。1918年,他寫過(guò)《釋觶觛卮膊儲(chǔ)》。他考證,禮書中的“觶”有許多不同寫法,其實(shí)是卮的前身。1924年,他寫過(guò)《書顧命同瑁說(shuō)》。今天我們已經(jīng)知道,禮書中的“觚”其實(shí)是個(gè)錯(cuò)字(鄭玄早已指出),其實(shí)就是《尚書·顧命》講的“同瑁”,這點(diǎn)已被出土發(fā)現(xiàn)證實(shí),王國(guó)維很早就注意到這一器名。還有,他寫過(guò)一批題跋,過(guò)去未發(fā)表,最近才看到。比如他早就注意到,魯侯爵的銘文有“爵”字,史獸鼎的銘文也有“爵”字,它們都是三足爵的自名。他對(duì)銅器的研究,貢獻(xiàn)也不光在識(shí)字。

第三是戰(zhàn)國(guó)文字。古文字研究,本來(lái)源自漢代的古文之學(xué),最初跟戰(zhàn)國(guó)簡(jiǎn)牘的整理釋讀有關(guān),比甲骨、銅器早,但真正的戰(zhàn)國(guó)文字研究反而起步最晚,基本上是從1950年代開始,1980年代發(fā)展,新世紀(jì)大發(fā)展。王國(guó)維生活的年代,戰(zhàn)國(guó)文字,材料太少,只有一些小零碎,如璽印、陶文、兵器之類,長(zhǎng)篇很少。材料少,怎么辦?他是從漢代的古文之學(xué)入手,加《史籀》《倉(cāng)頡》,加《正始石經(jīng)》,窮源溯流,從歷史角度,做深度開掘,才理出頭緒。1916 年,他作《漢代古文考》,第一篇就是《戰(zhàn)國(guó)時(shí)秦用籀文六國(guó)用古文說(shuō)》。他把戰(zhàn)國(guó)文字分為東西二系,短短598字,高屋建瓴,發(fā)千古之覆。我們的學(xué)生,現(xiàn)在寫文章,下筆萬(wàn)言,就考一個(gè)字,甚至花四五萬(wàn)字考一個(gè)字,跟他沒(méi)法比。我做研究生的時(shí)代,大家都迷戰(zhàn)國(guó)文字,都迷傳世古文。原因是戰(zhàn)國(guó)文字難認(rèn),認(rèn)出幾個(gè)新字很有成就感,容易被老師和學(xué)界認(rèn)可。其實(shí),王國(guó)維早有先見(jiàn)之明。有人“材料至上”,“有一分材料講一分話”,或者“有十分材料講一分話”。但王國(guó)維怎么樣?他是在材料很少、幾乎沒(méi)有的情況下,一眼就看穿了問(wèn)題所在。他有洞察力,有預(yù)見(jiàn)性。這種穿透力,一般人沒(méi)有,只有聰明人才能如此。

第四是漢代簡(jiǎn)牘。早期研究,典籍簡(jiǎn)少,文書簡(jiǎn)多。他跟羅振玉合作,寫《流沙墜簡(jiǎn)》(1914年),兩人有分工,羅振玉負(fù)責(zé)小學(xué)、術(shù)數(shù)、方技和書信,他負(fù)責(zé)屯戍文書和屯戍遺址。與羅振玉相比,他更關(guān)注大問(wèn)題,如屯戍制度和簡(jiǎn)冊(cè)制度。他寫《流沙墜簡(jiǎn)》之前,先寫《簡(jiǎn)牘檢署考》(1912年)。《簡(jiǎn)牘檢署考》也是經(jīng)典之作。這類問(wèn)題,后來(lái)陳夢(mèng)家也寫。現(xiàn)在,大家對(duì)簡(jiǎn)牘作為考古對(duì)象,作為考古遺址的一部分,作為物質(zhì)形態(tài)的古代遺存,作為書寫載體和書寫制度的存在,越來(lái)越重視。研究簡(jiǎn)牘,王國(guó)維也是開路先鋒。

這四個(gè)方面,當(dāng)然屬于古文字研究。但王國(guó)維的研究并未止步于此。他是個(gè)高瞻遠(yuǎn)矚、胸有大局的人。他是用古文字材料研究大歷史。

首先是三代研究。代表作是《殷周制度論》(1917年)。這一研究,最初是從地理入手。1915年,他寫過(guò)一組短文,叫《三代地理小記》,說(shuō)是講“三代地理”,六篇文章,五篇考商,一篇考秦,沒(méi)有夏,沒(méi)有周。后來(lái),他把這批文章收進(jìn)《觀堂集林》,有所增補(bǔ),才加了點(diǎn)周,加了點(diǎn)漢,但還是沒(méi)有夏。《殷周制度論》,最初叫《續(xù)三代地理小記》,后來(lái)變成考殷周異同,重點(diǎn)講周禮對(duì)殷禮的因革損益,類似孔子的關(guān)注。

孔子說(shuō)“周監(jiān)于二代,郁郁乎文哉!吾從周”(《論語(yǔ)·八佾》),他也宗周。周是他的“理想國(guó)”,代表中國(guó)大一統(tǒng),代表“中國(guó)模式”。此文作于歐戰(zhàn)方殷、張勛復(fù)辟之后,這是大背景。此文寫出后,他給羅振玉寫信說(shuō),“此文于考據(jù)之中,寓經(jīng)世之意,可及亭林先生”。

王國(guó)維替“中國(guó)制度”辯護(hù),說(shuō)周制是一種“道德政治”,“東方之道德將大行于天下”(1920年致狩野直喜信),他有他的一套理由。我們都知道,古人講商周異同,總是強(qiáng)調(diào)周的“文”。“文”是比較高明的統(tǒng)治術(shù)。這就像西人講三大帝國(guó),總是拿亞述、巴比倫與居魯士的波斯帝國(guó)做對(duì)比。如果大家到不列顛博物館參觀,你們會(huì)看到亞述宮殿的石刻墻裙和青銅門飾,從這類畫面,你會(huì)發(fā)現(xiàn),亞述真是很血腥。“巴比倫之囚”,猶太民族至今仍痛心疾首。居魯士的統(tǒng)治術(shù),類似孔子講的“興滅繼絕”“柔遠(yuǎn)能邇”。

閱讀此篇,我建議,最好與他的《論政學(xué)疏稿》(1923年)對(duì)讀。它是王氏當(dāng)南書房行走時(shí)給溥儀上的折子,最能反映他的政治立場(chǎng)。

讀這個(gè)折子,我們不難發(fā)現(xiàn),人生好像“鬼打墻”,他轉(zhuǎn)了一圈,又回到原地。他總結(jié)說(shuō),西政之弊在于“貪”,社會(huì)主義之弊在于“均”,都不可取。天下大亂,根子在西政。立憲、共和,不過(guò)以黨魁易君主,此其所以亂也。俄國(guó)革命因歐戰(zhàn)而起,歐戰(zhàn)因西政而起,西政不好,根子是西學(xué)。他說(shuō),西學(xué)“以權(quán)利為天賦,以富強(qiáng)為國(guó)是,以競(jìng)爭(zhēng)為當(dāng)然,以進(jìn)取為能事”,這是禍亂的根源。總而言之,什么都不行。他對(duì)他生活的世界很失望,很絕望,不光是中國(guó)。絕望現(xiàn)實(shí)怎么辦?只有回到過(guò)去。回不去了怎么辦?只有自殺。

王國(guó)維是個(gè)被政治拋棄的人,但正是因?yàn)檫吘壔炊删土怂膶W(xué)問(wèn),這就像過(guò)去我在一篇文章中說(shuō)的,“太史公去勢(shì)”反而成就了太史公(《太史公去勢(shì)》)。

今天,我們?cè)撊绾慰赐鯂?guó)維的政治立場(chǎng)?我的想法是,我們不必認(rèn)同,不必贊同,更需要的是了解和理解。我們應(yīng)該知道,在那樣一個(gè)社會(huì)巨變的時(shí)代,各種人有各種想法,不奇怪,每種想法有每種想法的理由,不奇怪。“一戰(zhàn)”,大家很失望,就連西方人自己對(duì)自己也很失望。這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng),四大帝國(guó),德意志帝國(guó)、奧匈帝國(guó)、奧斯曼帝國(guó)、俄羅斯帝國(guó),全都解體。解體當(dāng)然是“亂”。中國(guó),內(nèi)憂外患,清帝國(guó)解體還在“一戰(zhàn)”前,民初政治也很亂。這就像先秦諸子,大家對(duì)現(xiàn)實(shí)沒(méi)有共識(shí),但“天下無(wú)道”,絕無(wú)異詞,沒(méi)人覺(jué)得亂世是什么好東西。我們理解他,也就不難理解陳寅恪。陳比王小13歲,但他們?cè)谡紊虾蛯W(xué)術(shù)上惺惺相惜,因?yàn)樗麄冇邢嗨频臅r(shí)代背景,有相似的感受,《桃花扇》那樣的感受。

很多人說(shuō)《殷周制度論》是王國(guó)維的學(xué)術(shù)總結(jié)。他的總結(jié)是什么?簡(jiǎn)單講就是一句話:君一定不能選,臣一定要選。這話,今天聽(tīng)起來(lái),簡(jiǎn)直是昏話,根本行不通。但中國(guó)帝制,長(zhǎng)達(dá)幾千年,必定有它的道理。它有一套制度支撐。這套制度,推到秦還不夠,還要追到周。

其次,王國(guó)維重四裔研究。四裔就是四大邊疆,四大邊疆連著周邊鄰國(guó),史書列入蠻夷列傳、諸蕃志。這是中國(guó)大歷史的另一半,范圍更大的一塊。漢簡(jiǎn)研究、敦煌研究,都跟這一研究有關(guān)。

蠻夷列傳、諸蕃志是我國(guó)古代的民族志,我們是由近及遠(yuǎn),從四大邊疆研究世界,跟漢學(xué)家相反,他們是由遠(yuǎn)及近,雙方是相向而行。王國(guó)維講的清代學(xué)術(shù)第三期,此學(xué)是顯學(xué)。為什么?一是清朝繼承遼金元,特別是元,他們靠四大邊疆治中國(guó);二是“鬼子”來(lái)了,他們也想靠四大邊疆治中國(guó)。王國(guó)維有一篇著作很有名,《鬼方昆夷獫狁考》。《史記·匈奴列傳》講中國(guó)北方,相當(dāng)中國(guó)的《日耳曼尼亞志》,他想為匈奴找源頭。雖然,他把鬼方、昆夷、獫狁混為一談“或有時(shí)而可商”。但他以媿姓赤狄為鬼方,姜姓之戎為氐羌,允姓之戎為獫狁,即使今天,對(duì)我們?nèi)杂袉l(fā)。他做邊疆史地,涉獵極廣,但天不假年,主要還是蒙元史,未能展開。

王國(guó)維到清華任教,有兩大收獲,一是教書,二是育人。以前,王國(guó)維教過(guò)書,但沒(méi)有學(xué)生,沒(méi)什么像樣的學(xué)生。清華國(guó)學(xué)院,兩屆學(xué)生,64人,后來(lái)多是學(xué)界的領(lǐng)軍人物,個(gè)個(gè)都很厲害。

他教學(xué)生讀經(jīng)史、小學(xué),有他對(duì)古書的基本認(rèn)識(shí)。《詩(shī)》《書》《易》,他最重《書》,其次《詩(shī)》,《易》根本不提。三禮,他最重《儀禮》,其次《禮記》,對(duì)《周禮》不太相信。《春秋》三傳,他最重《左傳》,認(rèn)為《公羊》《穀梁》不必讀。研究夏商,他相信《世本》《史記》。小學(xué),他看重《說(shuō)文》《爾雅》,對(duì)韻書也很重視。錢玄同說(shuō)王輕信古書,輕信古文家說(shuō),輕信許慎,其實(shí)是他自己不懂。

王國(guó)維曾托羅振玉之名,自己給自己的書寫序。《觀堂集林》的序是他自己寫的,等于自序。在這篇序中,他自我評(píng)價(jià),說(shuō)晚清學(xué)者,他最接近程瑤田、吳大澂。程瑤田長(zhǎng)于器物,吳大澂長(zhǎng)于文字。這是他的看家本事。

王國(guó)維在清華留下兩本書,一本是《古史新證》,另一本是《蒙古史料校注四種》。《古史新證》是講義,《蒙古史料校注四種》是研究。大家不要以為他在清華,成天都在研究古文字,其實(shí)他主要在研究蒙古史。講義多半是用過(guò)去寫過(guò)的東西作素材,當(dāng)然也有修訂,也有補(bǔ)寫。

我們今天看這部講義,最重要的是它的一頭一尾。一頭是《古史新證》,一尾是《西吳徐氏印譜序》。講義的總題是以第一篇的題目作題目。

《古史新證》本來(lái)是個(gè)單篇,放在講義頭一篇,占講義全部的四分之一。這篇重要。重要在哪里?不光是總結(jié)以往的研究,還在回應(yīng)了當(dāng)時(shí)疑古思潮,提出了新問(wèn)題,即夏鼐先生說(shuō)的“夏問(wèn)題”。

羅振玉說(shuō),王國(guó)維研究的是“三代之學(xué)”,現(xiàn)在時(shí)興各種學(xué),他的學(xué)問(wèn),當(dāng)然也可以叫“三代學(xué)”。以往,王國(guó)維講三代,商靠甲骨,周靠金文,他的“二考”側(cè)重商,《殷周制度論》從商講到周,突出周,從未提到夏。他是在《古史新證》講義的開頭第一次提到夏。以前不講,是苦于材料不足,多聞闕疑,慎言其余。

王國(guó)維講“夏”,是把“夏”當(dāng)大一統(tǒng)的別名。《禹貢》的背景是西周大一統(tǒng)。雖然周天子,沒(méi)有誰(shuí)像秦皇漢武那樣巡行天下,但西周把夏、商、周捏一塊兒,這事以前沒(méi)有。他指出,夏、商遺民和周人,不管住哪兒,離得有多遠(yuǎn),都說(shuō)自己是住在“禹跡”,住在大禹治水走過(guò)或去過(guò)的地方。這就像今天,甭管你屬于哪一族,祖宗是誰(shuí),信什么教,說(shuō)什么話,只要入了中國(guó)籍,就都是“中國(guó)人”。“諸夏”的意思是“中國(guó)人”。這是講義開頭的重要性。

這里,我想指出一點(diǎn)。王國(guó)維這么講,不是突發(fā)奇想。其實(shí),他年輕時(shí)就有這個(gè)想法。他有一首詩(shī):

塞北引弓士,塞南冠帶民。耕牧既殊俗,言語(yǔ)亦異倫。三王大一統(tǒng),乃以禹跡言。大幕空度漢,長(zhǎng)城已筑秦。古來(lái)制漠北,獨(dú)有唐與元。元氏儲(chǔ)祥地,唐家累葉婚。神堯出獨(dú)孤,官氏北地尊。英英文皇帝,母后黑獺孫。用茲代北武,緯以江左文。婉孌服弓馬,瀟灑出經(jīng)綸。蕃將在閫外,公主過(guò)河源。所以天可汗,古今唯一人。(王國(guó)維《詠史》五首之四)

這首詩(shī)推崇唐太宗,看重的是唐與元“有容乃大”,氣魄大,疆域大。清代立國(guó)267年,也是如此。我們要知道,“五族共和”是滿族提出來(lái)的,“驅(qū)逐韃虜”行不通。

其次兩篇講度量衡,重點(diǎn)考度。一篇是《中國(guó)歷代之尺度》,一篇是《莽量釋文》。以前,他寫過(guò)四篇考證,兩篇寫于1917年,兩篇寫于1922年。1925年,故宮坤寧宮發(fā)現(xiàn)王莽嘉量,這是新材料,他心里癢癢,但不忍進(jìn)宮去看,因?yàn)椤盎噬稀辈辉诹恕?926年,王國(guó)維給燕京華文學(xué)校做演講。他任教清華,這是第二次演講,演講題目就是《中國(guó)歷代之尺度》。他除總結(jié)以往的發(fā)現(xiàn),加了王莽銅斛尺,是請(qǐng)馬衡給他送的復(fù)制件。《觀堂集林》卷十九專收這類文章,前四篇是舊作,后兩篇是新寫。講義中的《中國(guó)歷代之尺度》就是《觀堂集林》卷十九的《記現(xiàn)存歷代尺度》,《莽量釋文》則與卷中的《新莽嘉量跋》有關(guān)。這兩篇都是1926年的新作,屬于他最后的作品。

再下來(lái)是四篇金文考釋。毛公鼎寫于1916年,講義有修改;散氏盤寫于1924年,沒(méi)發(fā)表;盂鼎、克鼎是1926年新寫。這四篇考釋,加上他1915年發(fā)表的《不其敦蓋銘考釋》,后來(lái)收入《觀古堂金文考釋》,是他考釋金文的代表作。

再下來(lái)是《蜀石經(jīng)殘拓本跋》(1926年)。據(jù)學(xué)生回憶,這是他五十歲生日后不久,跟同學(xué)聚會(huì),出所藏拓本,給學(xué)生講解,乘興而作。以往,王國(guó)維寫過(guò)《魏石經(jīng)考》(1916年),這是新作。

再下來(lái)是《釋樂(lè)次》(1916年)。他寫過(guò)一批考周樂(lè)的文章,此篇受沈曾植啟發(fā),是他的得意之作。收入講義,裘錫圭推測(cè),可能與講《儀禮》有關(guān)。

再下來(lái)是16篇金文釋文。只有釋文,沒(méi)有講解。

最后四篇是講傳世古文和籀文。前三篇是舊作,《西吳徐氏印譜序》是最后一篇,后來(lái)改題《桐鄉(xiāng)徐氏印譜序》。以前李學(xué)勤先生做報(bào)告,特意講過(guò)這篇,也寫過(guò)文章,題目是《王國(guó)維〈桐鄉(xiāng)徐氏印譜序〉的背景與影響》(《清華大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)》2005年第2期)。李先生說(shuō),王國(guó)維不愛(ài)跟人辯論,一輩子很少寫文章反駁別人,唯獨(dú)寫了這篇,專門反駁錢玄同。錢玄同認(rèn)為,王國(guó)維的“秦用籀文六國(guó)用古文”說(shuō)沒(méi)有證據(jù),《說(shuō)文》中的古文、籀文都是假的,孔壁中書全是偽造,跟清代鄭珍的書看法相似。為此,王氏用戰(zhàn)國(guó)璽印回應(yīng)他。這個(gè)辯護(hù)很有必要,雖然材料不多,但關(guān)系到后來(lái)戰(zhàn)國(guó)文字的發(fā)展,這個(gè)尾巴也很重要。

1922年,顧頡剛在上海初見(jiàn)王國(guó)維。王對(duì)他的印象是,他很用功,但“其風(fēng)氣頗與日本之文學(xué)士同”。王年長(zhǎng),學(xué)問(wèn)大,顧還年輕,他對(duì)王非常崇拜。他在1923、1924年的日記中說(shuō),他經(jīng)常做夢(mèng),夢(mèng)見(jiàn)自己與王攜手同行,與王同座吃飯。他說(shuō),他愿王能收他作弟子,終生追隨杖履。后來(lái),他也一再說(shuō),人多以為他受康有為、胡適影響最大,不對(duì),他最佩服王國(guó)維。1926年,顧頡剛編《古史辨》第一冊(cè),特意把王國(guó)維的《古史新證》收入,登在最前面。雖然顧在附跋中說(shuō),春秋時(shí)人只知禹,不知黃帝、堯、舜,他從王書得到了有力證據(jù)。但王氏此篇明顯是批評(píng)顧,他強(qiáng)調(diào)的是商周時(shí)期,人皆認(rèn)同夏。

顧也知道王對(duì)自己的看法不太滿意,但1926年,他在日記里說(shuō):“日人某君持我之《古史辨》往質(zhì)于諸耆宿,皆謂看不得,惟王靜安先生謂其中固有過(guò)分處,亦有中肯處。”他特別希望得到王的認(rèn)可。

我們都知道,宋代辨?zhèn)螌W(xué)是個(gè)重要傳統(tǒng),對(duì)清代學(xué)術(shù)影響很大。王國(guó)維并不完全否定辨?zhèn)危热缭凇豆攀沸伦C》中,他明確講,他很欣賞閻若璩對(duì)古文《尚書》的考證,也很欣賞清朝學(xué)者對(duì)《孔子家語(yǔ)》的考證。

王國(guó)維在他生命的最后兩年里,回應(yīng)了疑古思潮,這在學(xué)術(shù)史上,意義非常大。我們都知道,傳統(tǒng)辨?zhèn)螌W(xué),疑子不疑經(jīng),疑古文不疑今文,是道統(tǒng)作怪。他們往往把題名先秦的古書往下拉,拉到漢代魏晉,最極端的想法就是“劉向歆父子遍偽群書”說(shuō)。顧氏雖承襲了這一傳統(tǒng),但立場(chǎng)相反,疑古是為了破道統(tǒng)。

王死后,羅振玉為他立傳,有段話。他說(shuō):“尼山之學(xué)在信古,今人則信今而疑古。國(guó)朝學(xué)者疑《古文尚書》,疑《尚書孔注》,疑《家語(yǔ)》,所疑固未嘗不當(dāng)。及大名崔氏著《考信錄》,則多疑所不疑。至于晚近,變本加厲,至謂諸經(jīng)皆出偽造……方今世論益歧,三千年教澤不絕如線,非矯枉不能反經(jīng)。士生于今日,萬(wàn)事無(wú)可為,欲拯救此橫流,舍反經(jīng)信古莫由也。”羅氏批評(píng)崔東壁、批評(píng)康有為,估計(jì)與王立場(chǎng)相似,但王并非信古派。

讀《古史新證》,大家多把“二重史證”視為王的最大貢獻(xiàn),但西方學(xué)者卻往往把此說(shuō)當(dāng)作中國(guó)學(xué)者的通病,反而主張考古自考古,文獻(xiàn)自文獻(xiàn)。因?yàn)椋脊胖饕茄芯渴非埃瑹o(wú)書可讀,講傳說(shuō),他們又不信。王國(guó)維和顧頡剛,他們更看重顧頡剛。很多人以為,信是迷信,疑是科學(xué),把二者對(duì)立起來(lái),認(rèn)為“二重史證”還是屬于信古。

我認(rèn)為,“二重史證”并不是王國(guó)維的發(fā)明,宋以來(lái)的金石學(xué)就強(qiáng)調(diào)“證經(jīng)補(bǔ)史”,“證經(jīng)補(bǔ)史”不就是“二重史證”嗎?“二重史證”并沒(méi)有太多復(fù)雜含義,古書有古書的讀法,考古材料有考古材料的讀法,應(yīng)該在細(xì)致研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行比較,可比比,不可比,不要生拉硬扯地比。

三、王國(guó)維的清華遺產(chǎn)

最后,我想講一下王國(guó)維的清華遺產(chǎn),看看他給我們留下了什么,對(duì)我們有什么啟發(fā)。

今天,我們?cè)u(píng)價(jià)一位大學(xué)者,首先要看他的問(wèn)題意識(shí)、導(dǎo)向性、預(yù)見(jiàn)性,看他對(duì)學(xué)術(shù)的整體推進(jìn),看他的開風(fēng)氣之先。有人說(shuō),“細(xì)節(jié)決定一切”,這話對(duì)不對(duì)?對(duì),但它有個(gè)前提管著,叫“大道理管著小道理”。很多人都以為,王的特點(diǎn)是細(xì)針密縷,善于考證,以為他是個(gè)“繡花針”式的學(xué)者。其實(shí),他首先是個(gè)“大刀闊斧”型的學(xué)者,然后才是這樣的學(xué)者。王的“三境界”,首先是“獨(dú)上高樓”。

剛才我們講了,羅王之學(xué)是研究“五大發(fā)現(xiàn)”。王與羅相比,廣度,王不如羅;深度,羅不如王。羅對(duì)“五大發(fā)現(xiàn)”,幾乎都有所涉獵,對(duì)材料的搜集、整理、刊布,攤子鋪得很大,王比不了。但王重闡釋,很多人把他歸入釋古派,就是因?yàn)檫@一點(diǎn)。王的研究,主要是“五大發(fā)現(xiàn)”的前三條。大庫(kù)檔案,他寫過(guò)《庫(kù)書樓記》,介紹羅的貢獻(xiàn),自己沒(méi)什么研究。中國(guó)境內(nèi)的民族古文字和外國(guó)古文字,滿文、蒙文、回鶻文、藏文、西夏文、契丹文、梵文、粟特文、佉盧文,他也沒(méi)什么研究。羅雖不通外語(yǔ),一門也不懂,但他是西夏學(xué)的開拓者,羅氏四子皆治西夏文,羅福萇還精通中國(guó)境內(nèi)的外國(guó)古文字,惜壽不永,走得太早。王寫過(guò)《羅君楚傳》。他知道,“五大發(fā)現(xiàn)”的最后一條,其實(shí)大有前途,“四大邊疆”,山外有山,天外有天,后面還有更大的天地。可惜他也走得早。

今天,討論王國(guó)維的遺產(chǎn),我想講三點(diǎn)意見(jiàn),供大家參考。

(一)清華國(guó)學(xué)院的“國(guó)學(xué)”是什么學(xué)

清華國(guó)學(xué)院辦“國(guó)學(xué)”,請(qǐng)了“四大導(dǎo)師”,外加李濟(jì),全是有西學(xué)背景、見(jiàn)過(guò)大世面的人,不太像流俗認(rèn)為的“國(guó)學(xué)大師”。這五位,梁?jiǎn)⒊v學(xué)術(shù)史、思想史,王國(guó)維講古史,還比較“國(guó)學(xué)”,陳寅恪講東方學(xué),趙元任講語(yǔ)言學(xué),李濟(jì)講考古學(xué),怎么看怎么像“西學(xué)”。吳宓辦國(guó)學(xué)院,他講得很清楚,“所謂國(guó)學(xué)者,乃指中國(guó)文化之全體而言”。既言“全體”,就不光是漢文化,不光是經(jīng)史子集,不光是儒家思想,不光是虛頭巴腦的“傳統(tǒng)文化”和“傳統(tǒng)道德”。

王國(guó)維講“五大發(fā)現(xiàn)”。“五大發(fā)現(xiàn)”都是中國(guó)境內(nèi)的發(fā)現(xiàn),但中國(guó)人的研究從一開始就與歐美和日本人的研究有關(guān)。甲骨文,以前沒(méi)人見(jiàn)過(guò),甲骨學(xué)并不是傳統(tǒng)研究。殷墟是中國(guó)人獨(dú)立發(fā)掘,我們很自豪,但中國(guó)缺錢,頭兩次發(fā)掘是弗利爾美術(shù)館出錢,派董光忠參加。西北漢簡(jiǎn)、敦煌遺書和中國(guó)境內(nèi)的民族古文字、外國(guó)古文字是“絲綢之路上的洋鬼子”來(lái)華探險(xiǎn)發(fā)現(xiàn),北研院、中研院的西北考察是因此而起。

前面,我們談到,晚清,徐松、龔自珍、魏源、林則徐等人提倡邊疆史地和中西交通等學(xué)問(wèn),這是清學(xué)第三期的“顯學(xué)”和“絕學(xué)”,馮承鈞把這門學(xué)問(wèn)叫“西域南海史地考證”,現(xiàn)在時(shí)髦的說(shuō)法是“一帶一路”研究。王國(guó)維受沈曾植、柯劭忞影響,后來(lái)轉(zhuǎn)向的遼金元史研究,屬于這類大學(xué)問(wèn)。清華時(shí)期的他,迷的是這類研究。

所以,“五大發(fā)現(xiàn)”不僅是古今學(xué)術(shù)的結(jié)合點(diǎn),也是中外學(xué)術(shù)的結(jié)合點(diǎn)。

我們都知道,早年,王國(guó)維主張“學(xué)無(wú)古今中外”。晚年,他雖拒絕西方價(jià)值觀,但并不拒絕與漢學(xué)家來(lái)往。相反,他認(rèn)為,漢學(xué)家熱心中國(guó)研究,說(shuō)明他們對(duì)中國(guó)越來(lái)越重視,早晚有一天,“東方之道德將大行于天下”。他與日本學(xué)術(shù)界,特別是京都學(xué)派(如狩野直喜、鈴木虎雄、內(nèi)藤湖南等)有來(lái)往,與法國(guó)漢學(xué)家(如伯希和)有來(lái)往。伯希和來(lái)中國(guó),他們見(jiàn)過(guò)面。王國(guó)維早年想到歐美留學(xué),沒(méi)去成。后來(lái),歐洲漢學(xué)家邀羅振玉訪歐,羅要他陪著去,正好碰上“一戰(zhàn)”,去不了。他一輩子沒(méi)去過(guò)歐美,只去過(guò)日本,跟日本關(guān)系更深。但他跟法國(guó)漢學(xué)界一直有聯(lián)系,頗受伯希和敬重。王死后,伯希和寫了《評(píng)〈王國(guó)維遺書〉》,紀(jì)念他。

20世紀(jì)上半葉,法國(guó)漢學(xué)一度稱雄。這門學(xué)問(wèn)是從1814年雷慕沙在法蘭西學(xué)院開設(shè)“漢文與韃靼文、滿文語(yǔ)言文學(xué)講座”(LaChairedelanguesetlitteratures chinoises et tartares-mandchoues)開始。2014年,法蘭西學(xué)院慶祝“法國(guó)漢學(xué)200年”,就是以此為開端,我參加過(guò)這個(gè)活動(dòng)。有人說(shuō),法國(guó)漢學(xué)不是200年而是300年,這是把傳教士的漢學(xué)加上去,學(xué)術(shù)化的漢學(xué)是200年。1922年,王接受北大通訊導(dǎo)師時(shí),曾給馬衡寫信,問(wèn)“現(xiàn)在大學(xué)是否有滿蒙藏文講座?此在我國(guó)所不可不設(shè)者。其次則東方古國(guó)文字學(xué)并關(guān)重要。研究生有愿研究者,能資遣法德各國(guó)學(xué)之甚善,惟須擇史學(xué)有根柢者乃可耳”。他說(shuō)的講座就是法、德等國(guó)的漢學(xué)講座。他對(duì)法國(guó)漢學(xué)很重視。1919年,他譯過(guò)伯希和在法蘭西學(xué)院的演講(《近日東方語(yǔ)言學(xué)及史學(xué)上之發(fā)明與其結(jié)論》),寫過(guò)《西胡考》《摩尼教流行中國(guó)考》《九姓回鶻可汗碑跋》,從此越來(lái)越轉(zhuǎn)向四大邊疆,轉(zhuǎn)向蒙古和中亞,越來(lái)越國(guó)際化。

清華國(guó)學(xué)院的“國(guó)學(xué)”很有特色。我知道,多年來(lái),清華一直想重建和恢復(fù)國(guó)學(xué)院。過(guò)去李學(xué)勤先生和葛兆光先生辦過(guò)一個(gè)研究所,他們起的名字,不叫“國(guó)學(xué)研究所”,叫“漢學(xué)研究所”。我理解,這是為了強(qiáng)調(diào)“國(guó)際接軌”。其實(shí)嚴(yán)格講,“漢學(xué)”是外國(guó)人研究中國(guó)的學(xué)問(wèn),研究對(duì)象一樣,但研究視角、研究方法和文化立場(chǎng)大不一樣,至少目前還不一樣。饒宗頤先生不喜歡用“漢學(xué)”代指以往的“國(guó)學(xué)”,他跟清華漢學(xué)所合辦雜志,改叫《華學(xué)》。現(xiàn)在,“國(guó)學(xué)”熱鬧一陣兒,又時(shí)髦“古典學(xué)”。就我所知,我們這兒的“古典學(xué)”和西方的“古典學(xué)”好像沒(méi)多大關(guān)系。北大古典文獻(xiàn)專業(yè),研究傳世文獻(xiàn),研究出土文獻(xiàn),本來(lái)叫“古典文獻(xiàn)學(xué)”,現(xiàn)在你把“文獻(xiàn)”二字去了,是不是就叫“古典學(xué)”?1980年代以來(lái),我們總是掙扎于“傳統(tǒng)”與“接軌”之間,很多說(shuō)法像帽子戲法。“國(guó)學(xué)”掛牌兒沒(méi)兩天,又掛一牌兒,改口叫“古典學(xué)”,意思不大。我不喜歡帽子戲法。但中國(guó)人研究中國(guó),不能抱殘守缺,這事沒(méi)商量。

(二)王國(guó)維在清華國(guó)學(xué)院講的“古文字學(xué)”是什么學(xué)

當(dāng)年我在社科院歷史所聽(tīng)唐蘭先生演講,他說(shuō)過(guò)一句話,我至今不忘。他說(shuō)我們是“羅王之學(xué)”的傳人,“羅王之學(xué)”是被“章黃之學(xué)”革出教門。今天我們好像已經(jīng)不太能夠理解這一點(diǎn),其實(shí)當(dāng)年,很多人都以為,“章黃之學(xué)”才是古文字學(xué)的正宗。我理解,“羅王之學(xué)”不是傳統(tǒng)小學(xué),不是現(xiàn)代漢語(yǔ)研究的語(yǔ)言文字學(xué),而是以出土材料為研究對(duì)象,最初跟金石學(xué)有關(guān),后來(lái)逐漸獨(dú)立,成為考古學(xué)、歷史學(xué)和語(yǔ)言學(xué)相結(jié)合的學(xué)科,與咱們的文、史、哲和考古系都有關(guān)系。

現(xiàn)在,中國(guó)學(xué)古文字的人是“羅王之學(xué)”的傳人。我把他們分四代,好像電影界講的第幾第幾代導(dǎo)演:

第一代(民國(guó)以前生人):楊樹達(dá)(1885—1956年)、郭沫若(1892—1978年)、容庚(1894—1983年)、董作賓(1895—1963年)、于省吾(1896—1984年)、徐中舒(1898—1991年)、唐蘭(1901—1979年)、柯昌濟(jì)(1902—1990年)、商承祚(1902—1991年)。

第二代(1910年代生人):陳夢(mèng)家(1911—1966年)、胡厚宣(1911—1995年)、張政烺(1912—2005年)、饒宗頤(1917—2018年)、陳公柔(1919—2004年)。

第三代(1920年代生人):朱德熙(1920—1992年)、黃盛璋(1924—2018年)、姚孝遂(1926—1996年)、高明(1926—2018年)、于豪亮(1927—1982年)。

第四代(1930年代生人):李學(xué)勤(1933—2019年)、裘錫圭(1935— )。

我讀研究生時(shí),這些人,除了三個(gè)人不在,差不多都在。40年過(guò)去,我列出的這批先生幾乎全都走了,只剩裘老師。

上述學(xué)者,只有徐中舒是王氏在清華國(guó)學(xué)院的及門弟子,其他人是自學(xué)。即使大家認(rèn)為跟羅、王關(guān)系最密切的所謂“四大弟子”,唐蘭、容庚、商承祚、柯昌濟(jì),他們也不是及門弟子,大部分人跟羅、王沒(méi)有師生關(guān)系,并不像現(xiàn)在,“門戶”分得那么清。現(xiàn)在,“羅王之學(xué)”的傳人分散在各單位。很多大學(xué)都有古文字團(tuán)隊(duì),除考古所、歷史所、北大、吉大、川大、中大,后來(lái)有清華、復(fù)旦、武大、安大,像清華大學(xué)出土文獻(xiàn)中心,就是很重要的團(tuán)隊(duì)。

這里,我想指出的一點(diǎn),“羅王之學(xué)”的傳人,并不是只有識(shí)字一派,并不是只有“識(shí)字能手”才叫古文字學(xué)家。他們當(dāng)中,有些人是金石學(xué)家,收藏和研究金石,金石學(xué)的色彩比較濃,如于省吾、容庚、唐蘭、商承祚、柯昌濟(jì);有些人是歷史學(xué)家或文史學(xué)家,如楊樹達(dá)、郭沫若、徐中舒、張政烺、饒宗頤、李學(xué)勤;有些人是考古學(xué)家,如董作賓、胡厚宣、陳公柔、高明、于豪亮。董作賓和胡厚宣,一般都說(shuō)他們是甲骨學(xué)家,其實(shí)原來(lái)都是做田野考古的。陳夢(mèng)家,雖然不做田野考古,但他在考古所研究古文字,畢竟不一樣。考古所掛十老像,他是其中之一。還有人是語(yǔ)言學(xué)家,如朱德熙、姚孝遂、黃盛璋、裘錫圭,朱德熙是著名語(yǔ)言學(xué)家,裘錫圭是胡厚宣的弟子,本來(lái)學(xué)歷史,但他說(shuō),他受朱德熙和張政烺影響最大。黃盛璋,本來(lái)在語(yǔ)言所,后來(lái)到地理所。可見(jiàn),并不是只有一種古文字學(xué)家。

同樣,我想說(shuō)的是,王國(guó)維并不僅僅是一個(gè)“古文字學(xué)家”,大家不要僅僅把王國(guó)維當(dāng)作一個(gè)“古文字學(xué)家”。我們要知道,古文字是“小道”,“小道可觀,致遠(yuǎn)恐泥”。學(xué)者納古文字學(xué)于考古學(xué)、歷史學(xué),才有大出息。考古學(xué)需要想象力,古文字學(xué)也需要。中國(guó)的古文字學(xué)家,有三位最有才氣,王國(guó)維、郭沫若、陳夢(mèng)家,他們都是詩(shī)人,都搞過(guò)文學(xué),博學(xué)多聞,有大局觀和想象力,成就在同輩之上。

下面我想舉三位有代表性的清華學(xué)人,看看他們對(duì)古文字學(xué)怎么看。

第一是夏鼐。

夏鼐是清華歷史系的學(xué)生,跟吳晗同學(xué)。早上散步,一到熙春園遺址,我就會(huì)看到吳晗像,但清華沒(méi)有夏鼐像。我一直覺(jué)得,這是個(gè)遺憾。其實(shí),清華人文,夏鼐最有代表性。論國(guó)際地位,論學(xué)術(shù)影響,他遠(yuǎn)在吳上。

徐蘋芳紀(jì)念夏先生,他曾說(shuō),“夏鼐先生在學(xué)術(shù)上的優(yōu)勢(shì),除了歷史學(xué)本身古今貫通之外,還有人文科學(xué)與自然科學(xué)和中外學(xué)術(shù)之溝通的優(yōu)勢(shì)。夏先生上大學(xué)的時(shí)候,學(xué)校規(guī)定學(xué)人文科學(xué)的學(xué)生必須修一門理科的基礎(chǔ)課,其用意是要讓學(xué)生通過(guò)理科學(xué)習(xí),從思維邏輯和方法論上接受科學(xué)的訓(xùn)練,這是十分重要的措施。同樣,理工科的學(xué)生也必須修一門文科課程”(見(jiàn)氏著《我所知道的夏鼐先生》,收入中國(guó)社會(huì)科學(xué)院考古研究所編《夏鼐先生紀(jì)念文集—紀(jì)念夏鼐先生誕辰一百周年》,北京:科學(xué)出版社,2009年,第108頁(yè))。

徐先生說(shuō),清華的傳統(tǒng)是文理并重,這點(diǎn)很重要。現(xiàn)在,中國(guó)大學(xué)紛紛成立考古系。清華本來(lái)是中國(guó)考古的搖籃,反而沒(méi)有。其實(shí),現(xiàn)代考古重科技,清華如果辦考古,很有優(yōu)勢(shì)。

過(guò)去,我在考古所效力七年,我知道,夏鼐對(duì)銘刻學(xué)很重視,并不把銘刻學(xué)當(dāng)作考古學(xué)以外的東西。他在英國(guó)學(xué)考古,學(xué)過(guò)埃及古文字,深知銘刻學(xué)對(duì)考古很重要,特別是近東考古。1952年,他從清華調(diào)陳夢(mèng)家入所,為考古所主持甲骨、金文、簡(jiǎn)牘、石刻的研究。1956年,請(qǐng)徐森玉編《歷代石刻圖錄》,還為他配備了兩名專職助手。后來(lái)徐森玉以年事過(guò)高請(qǐng)辭,這個(gè)項(xiàng)目被擱置。1977年,我進(jìn)考古所,夏先生讓我到金文組,他曾請(qǐng)李學(xué)勤先生為我們當(dāng)顧問(wèn)。王世民先生說(shuō),夏先生還動(dòng)員李先生加入考古學(xué)會(huì)。1978年,他請(qǐng)北大的孫貫文先生任考古所特約研究員,目的是重啟《歷代石刻圖錄》的項(xiàng)目,并為考古所帶石刻方向的研究生。1979年,他去故宮請(qǐng)?zhí)铺m先生為考古所帶殷周銅器方向的研究生。本來(lái),唐先生已答應(yīng)下來(lái),不料突然唐先生就走了。不得已,又請(qǐng)張政烺先生帶。為此,夏先生還聘請(qǐng)張先生當(dāng)考古所的學(xué)術(shù)委員。我和陳平就是這樣當(dāng)了張政烺先生的研究生,趙超就是這樣當(dāng)了孫貫文先生的研究生。

考古所的學(xué)術(shù)委員,不光是考古學(xué)家,也有老一代的古文字學(xué)家。夏先生主持編寫的《中國(guó)大百科全書》考古卷,中國(guó)考古學(xué)簡(jiǎn)史部分,既包括歷史上的著名金石學(xué)家,從呂大臨到王國(guó)維,也包括郭沫若、于省吾、唐蘭、陳夢(mèng)家、胡厚宣、張政烺這批現(xiàn)當(dāng)代的古文字學(xué)家。夏先生說(shuō),考古所的任務(wù)主要在“提高田野考古工作的質(zhì)量”,但“創(chuàng)新”的同時(shí)也不忘“推陳”,“對(duì)于我國(guó)有悠久歷史的金石學(xué),尤其是其中優(yōu)良的傳統(tǒng),也應(yīng)該加以吸收和發(fā)展,使之成為系統(tǒng)化的古器物學(xué),而后者可以作為現(xiàn)代中國(guó)考古學(xué)的一個(gè)組成部分”(《殷周金文集成》前言)。“推陳”是把金石學(xué)、銘刻學(xué)的傳統(tǒng)繼承下來(lái),納入考古學(xué),“出新”是借助這類研究,提升考古學(xué)。他說(shuō),外國(guó)人已經(jīng)編了各種銘刻學(xué)集成,如亞述、巴比倫、赫梯、羅馬、希臘等古國(guó)的各類銘刻,中國(guó)也應(yīng)該有,甲骨、金文、簡(jiǎn)牘、石刻都應(yīng)該有。甲骨的項(xiàng)目后來(lái)被歷史所拿走,考古所支持了不少拓片。但其他幾種,他希望考古所能做下去。

古文字,考古是源泉,出自考古,反哺考古。它與考古是什么關(guān)系,夏先生有篇文章,很重要,值得認(rèn)真讀,即他給《殷周金文集成》寫的序。

在這篇序言中,夏先生說(shuō),金石學(xué)是中國(guó)考古學(xué)的前身,“如果依照現(xiàn)代的學(xué)科分類來(lái)說(shuō),實(shí)際上包括有銘刻學(xué)(Epigraphy)和考古學(xué)(Archaeology)兩門學(xué)科”。銘刻學(xué)主要研究“古代刻在金、石、甲骨、泥版等堅(jiān)固耐久的實(shí)物上的銘文”,但西方也有研究類似簡(jiǎn)帛文字(寫在軟材料上的文字)的學(xué)問(wèn)。如埃及的“紙草學(xué)”(Papyrology)。紙草學(xué)“既可以算銘刻學(xué)的一部分,又可以獨(dú)立自成為一門分科”。

這里,值得注意的是,夏先生把銘刻學(xué)和古文字學(xué)做了區(qū)分。他說(shuō),古文字學(xué)“是語(yǔ)文學(xué)的一個(gè)分支。我們通常所稱的‘中國(guó)古文字學(xué),實(shí)際上是漢字的古文字學(xué)。它包括西文中所謂古字體學(xué)(Palaeography,研究古字的形體以確定古寫本的年代和地區(qū))、語(yǔ)源學(xué)(Etymology,探討每字的原始意義)等”。他說(shuō),每字必求其通,不知闕疑,是不懂古文字。這種說(shuō)法和王國(guó)維是一樣的。王國(guó)維認(rèn)為字字都能講通,這實(shí)際上是不懂古文字。這是夏先生對(duì)古文字的看法。

第二是陳夢(mèng)家。

陳夢(mèng)家本來(lái)是清華教授。清華文科特別重視聞一多、朱自清。陳夢(mèng)家曾長(zhǎng)期追隨聞一多。他跟容庚學(xué)過(guò)古文字,學(xué)過(guò)青銅器,但他不僅是古文字學(xué)家,還是新月派詩(shī)人,有才氣,有想象力。夏先生對(duì)他很重視,把他調(diào)到考古所來(lái),就是希望他把上面說(shuō)的那些集成搞起來(lái)。可惜,1966年他就走了。他在考古所做古文字,跟其他古文字學(xué)家不一樣。特點(diǎn)是有考古眼光,有國(guó)際眼光。比如做甲骨研究,做青銅器研究,他都是采用分坑分組,一網(wǎng)打盡、全覆蓋的方式。后人繼續(xù)做,無(wú)法繞過(guò)他。

陳夢(mèng)家評(píng)論過(guò)王國(guó)維的古文字考釋。他說(shuō):

王氏很少為詮釋文字而詮釋的,他在討論《尚書》、古地理、禮儀制度、先公先王等等的題目下,為解決諸題目的關(guān)鍵所在而詮釋文字。他在講解《說(shuō)文》時(shí)而作的試釋,以及《類編》所引他箋注在羅氏《考釋》上的那些字,不少是懸空設(shè)想而不甚確鑿的推測(cè)。然而就審釋文字而言,他所釋的字?jǐn)?shù)雖不多,卻還有其特殊的貢獻(xiàn)的。孫、羅所釋,是比較容易審釋的字,有了一般的《說(shuō)文》、金文的修養(yǎng),是可能釋出來(lái)的。王氏所釋的字?jǐn)?shù)只寥寥十余字,然他認(rèn)識(shí)了早期的“王”字,對(duì)于卜辭全體的認(rèn)識(shí),是很重要的。他的“旬”字、“昱”字的認(rèn)識(shí),解決了占據(jù)很多數(shù)量的卜旬卜辭。他認(rèn)識(shí)了“土”字并以為假為“社”字,對(duì)于古代禮俗提供了新材料,我們由此而發(fā)現(xiàn)卜辭中的“亳社”。他分別了卜辭中“又”字有“祐”“侑”“有”的不同用法;他說(shuō)明朔義與假義的分別如“我”字本象兵器,假借為人稱。凡此皆足表示他在文字學(xué)上的精深之處。(《殷虛卜辭綜述》,北京:中華書局,1988年,第61頁(yè))

第三是李學(xué)勤。

李學(xué)勤先生是清華肄業(yè),后來(lái)在考古所和歷史所都工作過(guò),考古所的經(jīng)歷比較短,歷史所的經(jīng)歷比較長(zhǎng),最后回到清華。

中國(guó)的傳統(tǒng)小學(xué),經(jīng)現(xiàn)代改造,被納入漢語(yǔ)專業(yè),屬于語(yǔ)言學(xué)的范疇。古文字學(xué)曾是許學(xué)附庸。比如王國(guó)維提到的吳大澂,他寫過(guò)《說(shuō)文古籀補(bǔ)》,后來(lái)又有人寫《補(bǔ)補(bǔ)》《三補(bǔ)》。這些書都是拿出土文字印證和補(bǔ)充《說(shuō)文》古籀(古文和籀文)。很多人都認(rèn)為,古文字是語(yǔ)言學(xué)家的研究對(duì)象,是許學(xué)的附庸。現(xiàn)在看來(lái),兩者的關(guān)系應(yīng)該倒過(guò)來(lái)。

李學(xué)勤先生有一段話很重要。他說(shuō):

中國(guó)古文字學(xué)既有悠久的歷史淵源,又是一門新的獨(dú)立學(xué)科。它介于考古學(xué)、文獻(xiàn)學(xué)、語(yǔ)言學(xué)和歷史學(xué)之間,需要把幾方面的知識(shí)綜合兼括起來(lái),因而和傳統(tǒng)的小學(xué)有所不同。經(jīng)過(guò)十年動(dòng)亂,古文字學(xué)得到恢復(fù)和發(fā)展,但相對(duì)于大量的新材料來(lái)說(shuō),這一學(xué)科的力量卻是相對(duì)薄弱的。于豪亮同志既有田野考古經(jīng)驗(yàn),又通習(xí)文獻(xiàn)典籍,來(lái)到他最后的崗位上,正是適逢其會(huì),將大有作為的時(shí)候,不料他竟以中年就離我們而去了。(《紀(jì)念于豪亮同志》,見(jiàn)《于豪亮學(xué)術(shù)文存》,北京:中華書局,1985年)

現(xiàn)在,中國(guó)的古文字學(xué)從“冷門絕學(xué)”變成“工業(yè)生產(chǎn)”,變成一門專門認(rèn)字的工作。這段話顯得格外重要。

我特別喜歡讀李先生的《戰(zhàn)國(guó)題銘概述》(1959年)。這篇文章很重要。文章開頭就說(shuō),我國(guó)舊名為“金石學(xué)”的學(xué)科,其實(shí)可稱“題銘學(xué)”,相當(dāng)英文的 Epigraphy。這個(gè)詞也就是夏先生說(shuō)的銘刻學(xué)。陳世輝先生曾質(zhì)疑這一用法,認(rèn)為這個(gè)詞不能概括所有古文字材料,比如剛才說(shuō)的軟材料。其實(shí),這一概念是與考古學(xué)匹配的概念,強(qiáng)調(diào)出土文字的通讀、對(duì)讀,有別于傳統(tǒng)小學(xué)和現(xiàn)代的語(yǔ)言文字學(xué)。戰(zhàn)國(guó)文字和簡(jiǎn)帛研究,主要是從1950年代才起步,1980年代后成為顯學(xué)。這篇文章可以說(shuō)是《戰(zhàn)國(guó)時(shí)秦用籀文六國(guó)用古文說(shuō)》的續(xù)作。李先生為戰(zhàn)國(guó)文字分國(guó)分系,具有開創(chuàng)性。當(dāng)年,王國(guó)維作《戰(zhàn)國(guó)時(shí)秦用籀文六國(guó)用古文說(shuō)》,缺乏出土材料,很多人持懷疑態(tài)度。李先生把當(dāng)時(shí)能找到的材料做了一個(gè)綜述,更有全局觀,更有說(shuō)服力。這是當(dāng)年我們學(xué)戰(zhàn)國(guó)文字所必讀。

(三)王國(guó)維在清華國(guó)學(xué)院講的“考古”是什么學(xué)

這里我想說(shuō)的是,清華國(guó)學(xué)院與中國(guó)考古學(xué)是什么關(guān)系。我不清楚你們是不是知道,中國(guó)考古與清華有不解之緣,清華是中國(guó)考古的搖籃。

現(xiàn)在,高校考古,北大最厲害。1949年后,它是龍頭老大。最近北大考古文博學(xué)院舉辦北大考古百年慶典。嚴(yán)文明先生已經(jīng)90歲,親臨盛會(huì),登臺(tái)講話。他說(shuō),北大考古專業(yè)是個(gè)“大母雞”,下了很多很多蛋。北大對(duì)中國(guó)考古影響特別大,特別是1949年后。1949年后,夏鼐是“新中國(guó)的考古學(xué)之父”,北大考古專業(yè)的設(shè)立與他分不開。

1949年以前呢,這我就要說(shuō)了,清華很重要,非常重要。中國(guó)人獨(dú)立搞考古是從李濟(jì)發(fā)掘西陰村起步,這是1926年的事。這次發(fā)掘是清華與弗利爾美術(shù)館合作,弗利爾出錢。他去山西夏縣,心里揣著一件事,是去找“夏”。李濟(jì)是清華培養(yǎng)的留美生,回國(guó)后,先在南開教書,后在清華教書。1927年初,他從山西回來(lái),清華給他辦過(guò)歡迎會(huì),王國(guó)維仔細(xì)看過(guò)發(fā)掘標(biāo)本。但沒(méi)過(guò)多久,王國(guó)維就走了。王代表一個(gè)時(shí)代的結(jié)束,李代表一個(gè)時(shí)代的開始,這是轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

當(dāng)時(shí),清華國(guó)學(xué)院有“四大導(dǎo)師”,李濟(jì)是講師,最年輕,論名氣,不如“四大導(dǎo)師”,但后來(lái),他是公認(rèn)的“中國(guó)考古學(xué)之父”。衛(wèi)聚賢、吳金鼎都是清華國(guó)學(xué)院的學(xué)生,既是李濟(jì)的學(xué)生,也是王國(guó)維的學(xué)生。雖然,有人對(duì)衛(wèi)聚賢評(píng)價(jià)不高,但張光直先生說(shuō)“他是我的大師兄”。考古學(xué)史,他也算一號(hào)人物。我們都知道,考古學(xué)是從西方傳入,中國(guó)到西方“取經(jīng)”,主要有五位,李濟(jì)、梁思永去美國(guó);夏鼐、吳金鼎、曾昭燏去英國(guó)。這五位,除了曾昭燏,都是清華的學(xué)生。李濟(jì)、梁思永還是夏鼐的老師。夏鼐在清華歷史系讀書,老師叫蔣廷黻,蔣是李濟(jì)在南開的同事和好朋友。后來(lái),夏鼐學(xué)考古,師從李濟(jì)、梁思永,他們也是清華的學(xué)生。

王國(guó)維在清華,被聘名義是經(jīng)史、小學(xué)、考古(見(jiàn)《清華周刊》350期教職員介紹欄)。他在清華開四門課:“古史新證”“尚書”“儀禮”“說(shuō)文”。他在清華講“考古”,是泛指用出土文物研究古代的學(xué)問(wèn),其實(shí)是金石學(xué),或西方所謂的古物學(xué),既包括器物學(xué),也包括銘刻學(xué)。回顧清華校史,我常常想一個(gè)問(wèn)題,王國(guó)維的“考古”跟李濟(jì)的“考古”是什么關(guān)系。

金石學(xué)是考古學(xué)的基礎(chǔ)。過(guò)去歐洲人寫考古學(xué)史,照例要講“古物學(xué)”。考古學(xué)500年,前300多年都是古物學(xué)。但他們講的都是歐洲古物學(xué)。后來(lái),光講歐洲,妄稱世界,有點(diǎn)不好意思,他們改了,加了中國(guó)、日本的古物學(xué)。金石學(xué)是古物學(xué)。它和考古學(xué)都是用出土材料研究過(guò)去,材料不斷更新,研究也不斷更新,“上不封頂,下不保底”。不同點(diǎn),金石學(xué)的材料是偶然發(fā)現(xiàn),失去層位關(guān)系和共存關(guān)系;而考古學(xué)是通過(guò)科學(xué)發(fā)掘留下科學(xué)記錄。考古學(xué)是用考古方法研究這類材料,這是兩者不一樣的地方。

當(dāng)年,李學(xué)勤先生講《走出疑古時(shí)代》,我是在場(chǎng)者,也是整理者。李先生說(shuō),馮友蘭有個(gè)“信古—疑古—釋古”三段式:“信古”是正題,“疑古”是反題,“釋古”是合題。這個(gè)說(shuō)法很哲學(xué),很像哲學(xué)系的說(shuō)法。但楊寬說(shuō):“建設(shè)古史的大道,我們相信不是‘信古,也不是‘疑古,也決不是‘釋古,而是‘考古。”(《中國(guó)古史建設(shè)初論》,《大美晚報(bào)·歷史周刊》1936年9月14日第3版,與鄭師許合撰)《古史辨》的收關(guān)之作,呂思勉、童書業(yè)編的第七卷,其中就有楊寬的作品。

“考古”是什么?并不是對(duì)現(xiàn)成史料做重新解釋,炒冷飯。歷史系的老師經(jīng)常說(shuō),我們讀的書、我們用的材料都一樣,關(guān)鍵看誰(shuí)讀得好,解釋得好。不,“考古”不是這樣。它是“上窮碧落下黃泉,動(dòng)手動(dòng)腳找東西”(傅斯年語(yǔ))。這是“歷史”的本義。“History”的本義是探索,首先是調(diào)查,是發(fā)掘,是發(fā)現(xiàn),在這個(gè)基礎(chǔ)上才有解釋。我覺(jué)得,楊寬的說(shuō)法很值得重視。

“考古”有三種含義。

第一種含義最寬泛,即“研究古代、研究過(guò)去的學(xué)問(wèn)”。西方如此,中國(guó)也如此。西語(yǔ) Archaeology的字面含義是“古學(xué)”。“古學(xué)”是研究過(guò)去,這是第一種含義,最寬泛的含義。

第二種含義,“考古”是研究古物,研究傳世文物和出土文物,用古物研究過(guò)去。比如呂大臨《考古圖》的“考古”就是如此。西方有時(shí)不怎么區(qū)分“古物學(xué)”和“考古學(xué)”。如西方有個(gè)雜志叫Antiquits,克勞福德創(chuàng)辦,很有名。Antiquits的意思就是“古物”,但這個(gè)雜志是考古雜志。因?yàn)檠芯窟^(guò)去,無(wú)論中國(guó)還是外國(guó),“古物學(xué)”都是“考古學(xué)”的前身,古物也是考古學(xué)的研究對(duì)象。

第三種含義,只有“以田野考古為基礎(chǔ)”的“考古學(xué)”才是現(xiàn)代意義的“考古學(xué)”。研究古代,文獻(xiàn)不足征,信也罷,疑也罷,沒(méi)有材料,沒(méi)有證據(jù),干瞪眼。史前考古,無(wú)書可讀,光靠傳說(shuō),不解決問(wèn)題。最后解決問(wèn)題,還得靠“上窮碧落下黃泉,動(dòng)手動(dòng)腳找東西”。沒(méi)有探索,沒(méi)有發(fā)現(xiàn),闡釋是無(wú)的放矢。

王國(guó)維的研究只限前兩種,他還沒(méi)達(dá)到最后一種。

去年,慶“百年考古”。大家說(shuō)的“百年”是從1921年算起。這樣算有這樣算的道理。因?yàn)橹芸诘辍⒀錾亍⑸冲佂偷陌l(fā)掘都在這一年。但過(guò)去我們不愛(ài)講1921年,因?yàn)檫@是外國(guó)人的考古。中國(guó)國(guó)家博物館說(shuō),中國(guó)最早的考古是裘善元的鉅鹿宋城發(fā)掘,但那次發(fā)掘的重要性,恐怕不能與周口店、仰韶、沙鍋屯相比。當(dāng)時(shí),中國(guó)缺錢,缺經(jīng)驗(yàn),不得不給外國(guó)人打下手。比如很多發(fā)掘都跟弗利爾美術(shù)館有關(guān)。大家都認(rèn)為,中國(guó)人獨(dú)立干考古,還是從李濟(jì)挖西陰村開始。剛才我說(shuō)了,王國(guó)維的死就在這次發(fā)掘后不久。

王國(guó)維死后,有兩件大事:1928年,中研院成立,隨后有殷墟發(fā)掘(1928—1937年);1929年,北研院成立,隨后有斗雞臺(tái)發(fā)掘(1934—1937年)。中研院挖殷墟,北研院挖周秦,加上1959年徐旭生的夏墟調(diào)查。這是三代考古的三個(gè)原點(diǎn)。王國(guó)維的研究,雖然還不算真正的考古,但他為中國(guó)的三代考古做了必要的鋪墊。

今天,我們回顧這段歷史,我想說(shuō)的一句話是,從王國(guó)維到李濟(jì),從李濟(jì)到夏鼐,都是清華的驕傲。

清華會(huì)不會(huì)有一天重新發(fā)展考古?我希望有這么一天。我認(rèn)為,考古是一所綜合性大學(xué)不可或缺的部分,最好是考古學(xué)加藝術(shù)史研究加銘刻學(xué),三位一體。

王國(guó)維死后,他的教席是由馬衡接手。馬衡當(dāng)然是有名的金石學(xué)家,但他主要研究“石”,不大研究“金”。1928年,梁?jiǎn)⒊≈剞o職,清華國(guó)學(xué)院塌了一半的天。這一年,清華大學(xué)成立,國(guó)學(xué)院反而停辦。1929年,梁?jiǎn)⒊∈牛八拇髮?dǎo)師”去了一半。“昔人已乘黃鶴去,此地空余黃鶴樓”。

陳寅恪、趙元任、李濟(jì)的最后歸宿,都是去了中研院史語(yǔ)所。史語(yǔ)所初分八組,后改三組:一組歷史,陳任主任;二組語(yǔ)言,趙任主任;三組考古,李任主任。真正繼承清華國(guó)學(xué)院的,其實(shí)是史語(yǔ)所。史語(yǔ)所,“五大發(fā)現(xiàn)”都研究。除甲骨、簡(jiǎn)牘、敦煌的研究,還有明清史料整理,提倡“虜學(xué)”,提倡邊疆史地和跨文化研究。傅斯年的辦所宗旨是:以 Archaeology改造傳統(tǒng)的經(jīng)史之學(xué),這就是“史”;以 Philology改造傳統(tǒng)小學(xué),這就是“語(yǔ)”。其宗旨,其陣容,都令人想起那個(gè)曾經(jīng)輝煌的清華國(guó)學(xué)院。

可惜的是,當(dāng)中國(guó)考古終于揭開大幕時(shí),王國(guó)維已經(jīng)不在了。

最后說(shuō)兩句希望吧。天才不世出,全靠學(xué)術(shù)環(huán)境和學(xué)術(shù)氣氛來(lái)栽培,不是光靠錢就能造就。今年是王靜安先生逝世九十五周年,“我勸天公重抖擻,不拘一格降人才”。

謝謝!

主持人黃德寬:非常感謝李零先生的精彩講座。大家常說(shuō)“精彩演講”“精彩講話”,聽(tīng)了今天下午的報(bào)告,我認(rèn)為這才是真正的精彩。李先生從我們身邊的王國(guó)維說(shuō)起,如數(shù)家珍,發(fā)掘了很多史料。讓我感動(dòng)的是,講座中提到王國(guó)維的故居、停靈的很多地方,都是李先生新拍的。看到這些細(xì)節(jié),我覺(jué)得李先生為這一次演講花了很多時(shí)間和精力,他讓我們更好地了解了王國(guó)維在清華的日子。由此,他又全面介紹了王國(guó)維最后的學(xué)術(shù)生涯、在清華所做的工作,介紹了王國(guó)維的整體人生、思想和學(xué)術(shù)轉(zhuǎn)型,他對(duì)中國(guó)現(xiàn)代學(xué)術(shù)的重大貢獻(xiàn),以及他開辟的幾大研究領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)現(xiàn)代考古學(xué)的影響和貢獻(xiàn)。

最后一部分,李先生談到“王國(guó)維的遺產(chǎn)”。這個(gè)遺產(chǎn)從王國(guó)維說(shuō)起,談到清華國(guó)學(xué)院,談到考古學(xué)、古文字學(xué)、三代研究,以及四裔研究,也就是現(xiàn)在比較重要的邊疆史、民族史研究。可見(jiàn)一個(gè)偉大的學(xué)者,他的影響力絕不是以其生命終結(jié)為終結(jié)。知人論世,蓋棺定論,當(dāng)他過(guò)世以后,我們才能更清楚地看到他在那個(gè)時(shí)代所作的學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)。李先生在最后一部分談到傳統(tǒng)的時(shí)候,我感覺(jué)特別值得我們?nèi)ヮI(lǐng)會(huì)。李先生把王國(guó)維的學(xué)術(shù)傳統(tǒng)與當(dāng)前的古文字學(xué)、古代史、考古學(xué)研究很自然地結(jié)合起來(lái)了。

實(shí)際上,我們應(yīng)該從李先生的演講中更好地吸取他的學(xué)術(shù)思考。當(dāng)前古文字研究成為社會(huì)比較關(guān)注的領(lǐng)域,我們清華又重新在古文字學(xué)界發(fā)揮應(yīng)有的作用,牽頭來(lái)承擔(dān)“古文字工程”。在這種情況下,我們?cè)鯓痈玫赝苿?dòng)古文字學(xué)學(xué)科的發(fā)展,怎樣更好地理解古文字學(xué)這個(gè)學(xué)科,怎樣更好地判斷古文字學(xué)與古史研究、考古學(xué)研究、古代歷史文獻(xiàn)研究多學(xué)科的關(guān)系,我覺(jué)得李先生的報(bào)告提出了很多思考。雖然沒(méi)有展開,但是他的思考是非常深遠(yuǎn)的,而且很有現(xiàn)實(shí)的針對(duì)性。我想,以后我們出土文獻(xiàn)相關(guān)學(xué)科要更好地發(fā)揚(yáng)清華國(guó)學(xué)院的傳統(tǒng),尤其是珍視和發(fā)揚(yáng)王國(guó)維的學(xué)術(shù)遺產(chǎn),推進(jìn)中國(guó)古文字學(xué)的發(fā)展。

李先生最后還寄希望清華有沒(méi)有可能辦考古學(xué),也多次聽(tīng)到清華內(nèi)外的先生們提起這個(gè)話題。剛才李先生說(shuō)考古學(xué)對(duì)清華的重要性,對(duì)現(xiàn)代大學(xué)的重要性,我覺(jué)得這一點(diǎn)也很重要。

雖然只有兩個(gè)小時(shí),從李先生的演講可以看出他涉及的學(xué)科領(lǐng)域之廣泛,思考問(wèn)題之深入,整理和發(fā)掘材料之細(xì)心,這都是我們的典范。今天是我第二次聽(tīng)李先生講這樣一個(gè)主題,但是兩次所講頗有不同,各有側(cè)重。我相信這樣的演講,其重要性將會(huì)在未來(lái)更加凸顯出來(lái),對(duì)我們的學(xué)科建設(shè)也會(huì)產(chǎn)生重要的影響。

今天的講座到此結(jié)束,再一次感謝線下和線上的各位聽(tīng)眾、各位朋友,謝謝。

2022年11月5日溫小寧根據(jù)演講錄音整理

2022年12月13日李零根據(jù)初步整理的演講稿改寫