村域認同、關系網絡與農村人居環境整治意愿

——以江西省501個農戶為例

廖文梅 陳 超 李 祥

(1.江西農業大學 經濟管理學院,南昌 330045;2.江西省鄉村振興戰略研究院,南昌 330045)

伴隨脫貧攻堅戰的全面勝利,改善農村環境已然成為鄉村建設行動的重點任務[1]。黨的二十大報告進一步強調,要深入推動環境污染防治,以更高標準打好碧水藍天環境保衛戰,做好環境基礎設施建設,促進城鄉人居環境整治。2023年中央一號文件再次強調要扎實推進宜居宜業和美鄉村建設,提高農村公共空間綜合整治力度,持續推進村莊清潔行動。農村環境早期呈現飲用水安全不達標、生活污水垃圾亂排亂丟、廁所建設簡易不衛生、基礎設施建設落后等臟亂差特點。截至2017年底,全國農村生活垃圾產量約為1.8億t,人均日增量為0.8 kg[2],但在全國范圍內的69萬行政村中,能對生活垃圾進行有效處理的村莊僅占總數的46%[3]。為了改善農村環境,2018年我國開始實施農村人居環境整治3年行動,2021年又進一步實施農村人居環境整治提升5年行動方案,各級政府把該工作作為提升農村居民生活品質的重大項目扎實全面推進,農村人居環境相較于以往已有重大改善,農村環境基本整潔有序,農村居民環保意識也有了明顯提升,農村生活污水和生活垃圾也得到一定程度的治理。但當下我國大部分地區的農村環境質量與城市相比仍存在一定差距[4]。統計表明,2022年全國農村每年產生生活污水337.1億t[5],但農村生活污水治理率才達到31%[6],在推進美麗鄉村建設中,農村生活污水無序排放現狀依然存在,可見我國農村人居環境整治工作任重道遠。一方面由于農村環境基礎設施薄弱、市場化機制不建全,農戶居住區域較為分散加大了垃圾收集、轉運、處理的難度,提升了生活廢水與垃圾的處理成本[7];另一方面治理能力也有待于提升、農村居民參與意識比較淡薄及參與行為也不積極,從而造成“農戶弱參與”的難題[8]。除了政府在硬件提升之外,農民作為農村人居環境污染的制造者和環境整治的直接參與者,必須增強其主人翁意識和主體作用,才能激發農民在環境整治過程中的內生動力[9]。村莊是我國治理建設體系的終端和基本單元,在治理建設過程中,需要從村級層面由農村居民參與共治共享。隨著國家政策的鼓勵,越來越多的農村居民選擇返鄉就業,截至2022年底,全國返鄉入鄉創業人員數量累計達1 220萬人,比2020年增長了20.8%[10]。農村居民返鄉人數的增加,加上村域宗族觀念不斷的提升,村莊凝聚力提高和認同感的上升,能否增加農村居民參與環境整治的意愿?充當橋梁的社會網絡能否通過改善鄰里關系等社會關系、建立聲譽等信任平臺重塑村域認同與農村居民參與意愿之間的關系?因此,探索村域認同和社會網絡對農村居民參與農村人居環境整治的影響,成為現階段中國美麗鄉村建設的重要課題。

學術界對農村人居環境整治問題進行了一系列的研究,主要集中在以下3個方面:一是農村人居環境整治的內涵特征。當前自上而下的農村人居環境整治主要涉及到農村改廁、生活污水、生活垃圾和村容村貌等方面[11-12],其主要特征在于采用自上而下的方式,同時存在治理比例偏低、治理強度分散以及資金支持力度不足等問題[13]。二是農村人居環境整治的模式。為提升農戶參與農村人居環境整治的積極性,地方政府開始嘗試和創新不同的治理模式[14-15],如以農戶為主體地位的“行政引領自治”模式,其做法是設置村落理事會,樹立在組織框架內農戶的主體地位,建構農戶參與農村人居環境治理的主體模式[16],在一定程度上提升了農戶參與農村人居環境整治的意愿。三是農村人居環境整治的影響因素。農戶參與人居環境整治過程中會受外部客觀因素和內在主觀因素的影響。其中,外部客觀因素主要有勞動力轉移、社會資本、制度環境、政策補貼等[17-18]。家庭勞動力外流抑制了農戶參與人居環境整治,而家庭勞動力返鄉則會促進農戶參與人居環境整治[19];社會資本會通過增強道德責任感與群體認同感,提升農戶參與人居環境整治意愿[20];良好的制度環境和政策補貼能顯著提高農戶參與人居環境整治意愿[21-22]。內在主觀因素主要有農戶環境認知、地方依戀和心理契約等。農戶對環境的關心程度越高,越會采取親環境行為[23],從而積極參與環境整治;農戶生態認知對其參與意愿具有直接正向作用,政府補貼在生態認知影響農戶參與意愿中起著調節作用[21];村莊情感或地方依戀在環境治理中發揮重要作用,通過社會信任提升農戶參與意愿[24];心理契約也會提高農戶參與環境整治的意愿,在環境整治過程中增強農戶環境整治意識和對政府信任程度等心理契約能夠顯著提升農戶的農村人居環境整治參與意愿,使得農戶更愿意為環境整治支付更高的成本[25]。

綜上所述,既往研究對農村人居環境整治的內涵特征、主要模式、影響因素等進行了探討,為本研究奠定了良好的基礎,但仍存在可深化的空間:一是,隨著農村居民返鄉創業的政策支持增加及宗族文化興起,村域認同成為村集體促進農村居民統一行動的重要影響因素,同時關系網絡作為中國人情社會中的核心內容,可以彌補個人信息收集能力的不足,兩者之間存在邏輯關系,即村域認同可能通過改善鄰里和干群等關系來影響農村居民參與環境整治行為,有必要將兩者放置在一個框架下對農戶參與農村人居環境整治意愿進行研究;二是,在不同條件下村域認同和關系網絡對農戶參與農村人居環境整治意愿的異質性影響還有待探討;三是,村域認同和關系網絡對農戶參與農村人居環境整治行為的影響也有待理清。基于此,本研究擬基于2021年江西省鄉村振興調研數據,利用多元有序Logit模型和中介效應模型檢驗村域認同和關系網絡對農戶參與農村人居環境整治意愿的影響及其作用機制,剖析不同條件下村域認同和關系網絡對農戶參與農村人居環境整治意愿的異質性影響,并進一步探究村域認同和關系網絡對農戶參與農村人居環境整治行為的影響,以期為促進農戶參與人居環境整治和改善農村人居環境提供針對性對策建議。

1 理論分析與研究假說

1.1 村域認同對農戶參與農村人居環境整治意愿的影響

村域認同指農村居民長期生活在村莊而對該村莊產生的認同感、自豪感、依戀感、歸屬感等情感,表現農村居民對家鄉的重視和熱愛[26]。滿意度理論認為,當一件事物滿足人們的期望時,人們則會產生滿意的情緒,并產生向他人推薦的行為。因而,是否向他人推薦能較好地反映出其滿意程度。環境心理學理論認為,地方依戀和地方認同常常用來形容人們對該地方的依戀情感[27]。由地方依戀等形成的“地緣關系”對個人環境友好型行為具有推動作用[28-31]。村域認同會增加農村居民的鄉土情節和地方依戀,從而減少破壞村莊環境行為的利己心態。群際情緒理論認為,當一個人認同某一社會群體或認為自己屬于某一社會群體的一部分時,對自身所處社會群體具有高度歸屬感時,會產生強烈情感,這種情感因處境不同而產生不同情緒[32],即當個人屬于村莊集體時,此時會逐漸產生村莊自豪感,村莊自豪感作為一種正向自我意識情緒,會使農村居民對村莊表現出社會責任感,從而提高人居環境整治意愿的內生動力。基于此,本研究提出假說1:村域認同會顯著提升農戶參與農村人居環境整治的意愿。

1.2 關系網絡對農戶參與農村人居環境整治意愿的影響

根據社會嵌入理論,農村居民參與農業生產活動時是理性“經濟人”,但參與社會活動時表現更多的是感性“社會人”,即農村居民參與人居環境整治會受到社會關系網絡等社會結構因素的影響[33],即社會關系網絡能夠提升居民的親環境行為[34],從而促進環境整治意愿的提升。在農村,關系網絡大致分為兩種:一是農村居民與農村居民間的鄰里關系,二是農村居民與村干間的干群關系。農村自古便是熟人社會,根據“羊群效應”,農村居民的想法和行為會受到彼此的影響,若鄰居間有參與人居環境整治意愿或行為會產生帶動效應。另外,干群關系在一定程度上會影響農村社區的治理積極性和治理效果[35],若村集體能建立起良好的干群關系,農村居民會更加積極響應村干部的號召并積極投身其中。由此提出假說2:關系網絡會顯著提升農戶參與農村人居環境整治的意愿。

1.3 村域認同、關系網絡與農戶參與農村人居環境整治意愿

村域認同對農戶參與農村人居環境整治意愿存在直接作用的同時,可能還存在間接影響。集體自豪感是依賴于特定群體而產生的,其核心是對本群體的認同,農村居民較強的滿意度和自豪感有助于增加同村鄰里間的團結,增加對村干部的信任,改善干群關系,從而使得農村居民參與環境整治的意愿更加強烈[36]。相關社會學研究也指出,群體的認同感有助于成員內部團結一致,村莊自豪感作為內在驅動力,有利于農村居民關系網絡的改善,增進鄰里間和干群間的信任。根據上述分析提出假說3:關系網絡在村域認同提升農戶參與農村人居環境整治意愿中起中介作用。

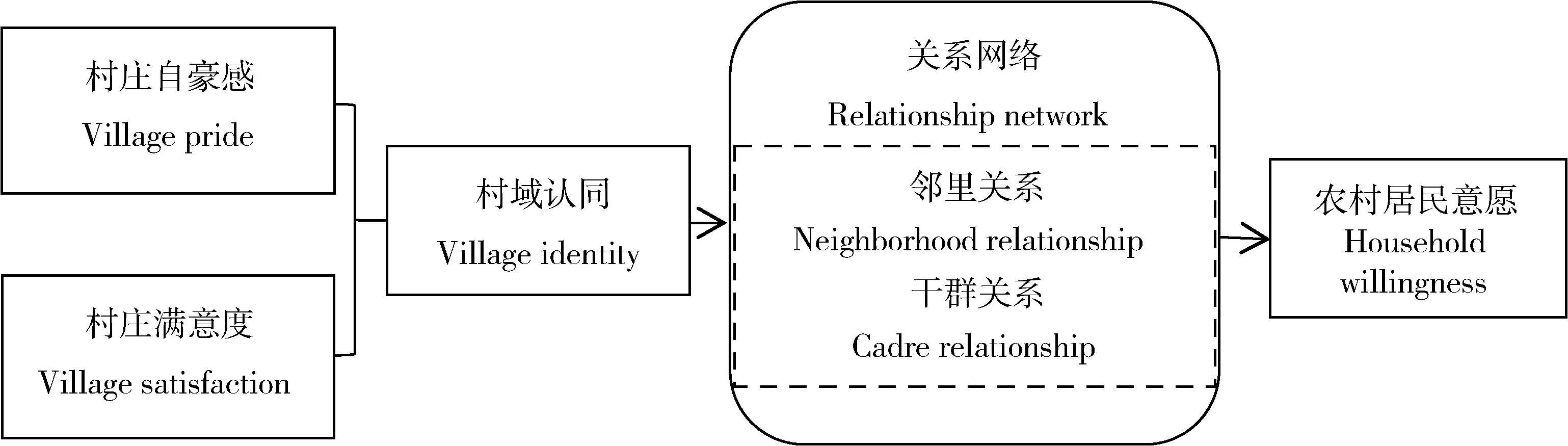

基于以上假說,本研究構建村域認同(包括村莊自豪感和村莊滿意度)、關系網絡(包括鄰里關系和干群關系)對農村人居環境整治意愿的研究模型,理論分析框架見圖1。

圖1 理論分析框架

2 研究設計

2.1 數據來源

本研究選取江西農業大學江西省鄉村振興戰略研究院在2021年7月至8月開展的實地調查數據。為保證數據的準確性與科學性,整體樣本抽樣方案采取多階段抽樣法與分層隨機抽樣法結合的原則,課題組按照人均工業增加值從江西省隨機抽取調研地點,最終確定江西省8個縣(市)65個自然村小組,所選樣本縣覆蓋了江西省贛北、贛中和贛南地區,具有較強的代表性。該調查使用隨機抽樣方法向農戶發放問卷,每個農戶選擇1位家庭成員作為問卷的被訪者,采用面對面訪談問答方式以保證數據的準確詳細,共發放問卷652份,回收問卷652份,問卷回收率100%。根據本研究內容的需要剔除相關內容不全的問卷后,共獲得有效樣本501份。

2.2 變量設計及描述

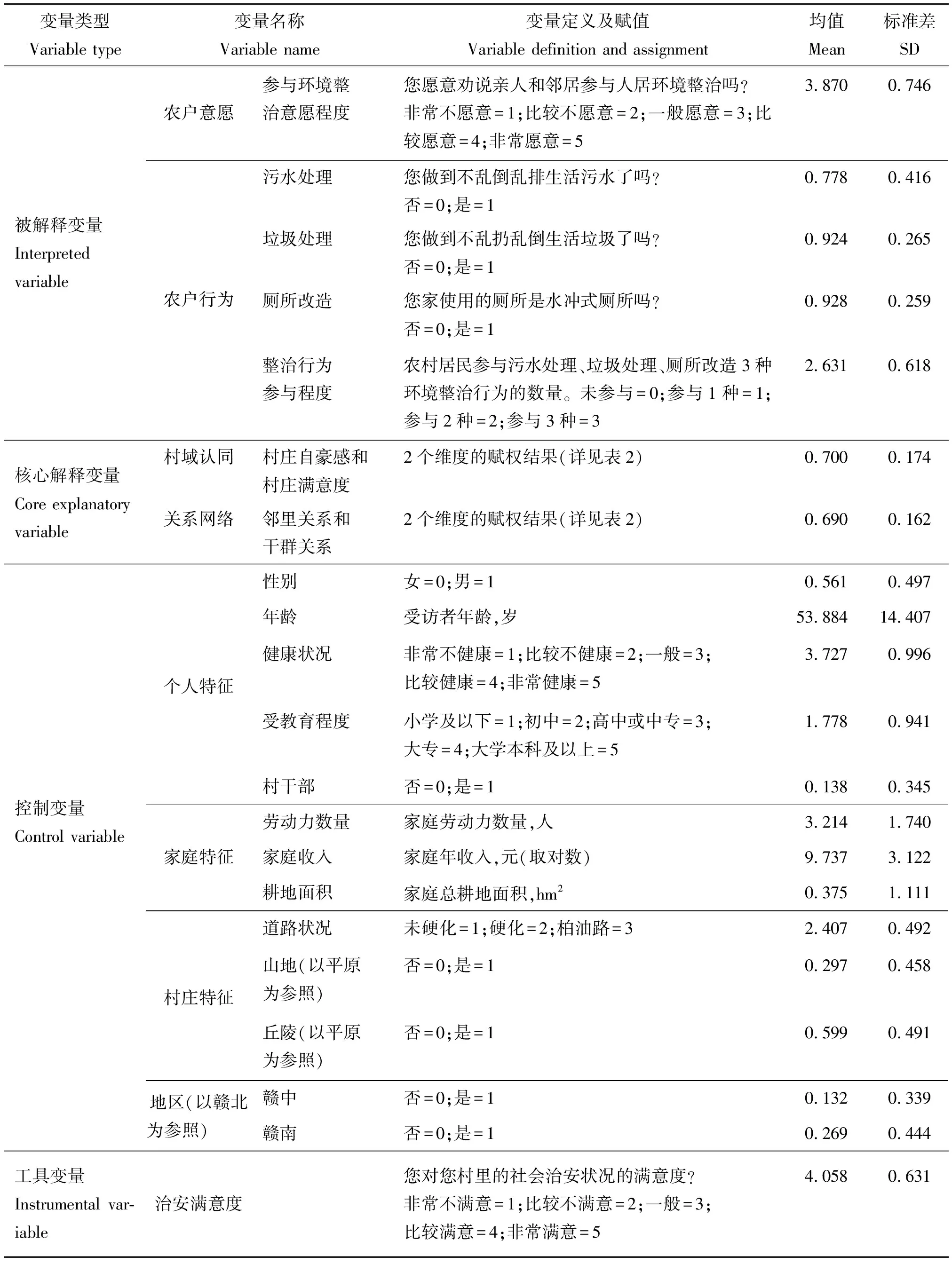

2.2.1被解釋變量

本研究的被解釋變量為農戶參與農村環境整治意愿及農戶參與農村環境整治行為,設置“您愿意勸說親人和鄰居參與人居環境整治嗎?”這一問題來反映農戶參與農村人居環境整治意愿,行為和態度有著密切的聯系,勸說者借助于言語來表達自身的信念和價值觀等態度。因此,能為參與人居環境整治的勸說者,首先會對自身行為有一個帶頭垂范效應,讓被勸說者成為志同道合的人。因此,創設“您愿意勸說親人和鄰居參與人居環境整治嗎?”問題來衡量農戶參與農村環境整治意愿是合理的。同時參考郭晨浩等[37]的研究,采用參與行為進一步研究并佐證農戶參與農村人居環境整治意愿,選取農村居民是否采取“污水處理”、“垃圾處理”、“廁所改造”3種措施衡量農戶參與農村人居環境整治行為,若“是”則賦值為1,“否”賦值為0,并加總3項措施得分衡量農村人居環境整治行為的參與程度。各變量的含義及其描述性統計見表1。

表1 變量描述性統計

2.2.2核心解釋變量

村域認同。村域認同作為一種心理感知,指農村居民在村莊生活過程中對村莊所形成的認同感、自豪感與歸屬感[38]。基于理論分析和數據的可得性,并參考李芬妮等[38]研究,本研究中的村域認同采用“村莊自豪感”和“村莊滿意度”2個維度來衡量[39]。分別用“您為來自您的村莊而感到自豪嗎?”和“您愿意向其他人介紹您村莊的情況嗎?”來衡量。一般而言,對于某項事物是否滿意,人們一般不直接表達對其是否滿意,而是通過是否愿意將其介紹或推薦給他人,并運用熵值法對這2個維度的指標進行賦權,具體的指標設置、賦值說明和權重見表2。

表2 村域認同和關系網絡的賦權結果

關系網絡。參考黎紅梅等[40]觀點,本研究的關系網絡可用鄰里關系和干群關系來衡量,關系網絡也是中介變量,分別采用受訪者回答的問題“您的鄰里關系狀況如何?”和“您對村干部的組織能力和態度滿意程度如何?”來測度并運用熵值法進行賦權,關系網絡測量指標的設置、賦值說明和權重見表2。

2.2.3控制變量

在上述核心變量基礎上,選擇性別、年齡、健康狀況、受教育程度、是否為村干部等個人特征,家庭勞動力數量、家庭收入、耕地面積等家庭特征,村莊道路狀況、地形等村莊特征以及地區變量進行控制[37,40-41],探討農村居民參與環境整治意愿的影響因素,變量的具體含義和賦值見表1。

2.2.4變量的描述性統計

由表1和表2可知,農戶參與農村人居環境整治意愿和行為的均值分別為3.870和2.631,村域認同中的村莊自豪感和滿意度的均值分別為3.808和3.794,關系網絡中的鄰里關系和干群關系的均值分別為4.002和3.651,說明被訪農戶參與環境整治的積極性整體水平較高,對所在村莊具有強烈的自豪感,滿意度較高,且與街坊四鄰和村干部的關系較為融洽。通過交叉列聯表分析可知,村莊自豪感、村莊滿意度、鄰里關系、干群關系以P<0.05,通過皮爾遜卡方檢驗,說明此4個因素和農戶參與環境整治意愿之間具有顯著的相關性。鑒于各因素的均值大致為4,進一步分析可知,當農戶的村莊自豪感賦值為4時,環境整治意愿值為4的農戶有166位,占樣本總數的33.1%;當農戶的村莊滿意度賦值為4時,環境整治意愿值為4的農戶有170位,占樣本總數的33.9%;當農戶的鄰里關系賦值為4時,環境整治意愿值為4的農戶有178位,占樣本總數的35.5%;當農戶的干群關系賦值為4時,環境整治意愿值為4的農戶有169位,占樣本總數的33.7%。可見村莊自豪感、村莊滿意度、鄰里關系、干群關系與農戶參與環境整治意愿大致呈正相關關系,農戶村莊自豪感和村莊滿意度越高、鄰里關系和干群關系越好其參與環境整治意愿越高。

在個人特征方面,男性占受訪人數的56.1%,年齡均值約為54歲,受教育程度主要分布在初中及以下,健康狀況的均值為3.727,介于一般和比較健康之間,村干部占總樣本的13.8%。由此可見,受訪者大多為男性,文化水平較低,健康狀況良好,且在村委任職的農村居民較少;在家庭特征方面,家庭勞動力數量均值約為3人,家庭收入均值為9.737,耕地面積均值為0.375;在村莊特征方面,道路狀況良好,且大多數村莊地形以山地和丘陵為主。

2.3 模型構建

2.3.1有序Logit模型的計量方法

本研究的因變量為農戶參與農村人居環境整治意愿和行為程度,屬于定序變量。鑒于此,參考郭晨浩等[37]研究,構建Ologit模型進行估計。回歸方程為:

Y1=λ0+λ1VI+λ2RN+λ3C+δ1

(1)

Y2=β0+β1VI+β2RN+β3C+δ2

(2)

式中:Y1和Y2為農戶參與農村人居環境整治意愿和行為;VI為村域認同因素;RN為關系網絡因素;C為控制變量;λ0和β0為常數項;λ1、λ2、λ3、β1、β2、β3分別表示自變量的回歸系數;δ1和δ2為服從正態分布的隨機干擾項。

2.3.2影響機制模型

為進一步驗證關系網絡是否在村域認同與農村人居環境整治參與意愿之間存在中介作用。本研究借鑒溫忠麟等[42]的方法檢驗中介效應影響機制,構建中介效應模型如下:

Y1=λ1+cVI+g1C+ε1

(3)

RN=λ2+aVI+g2C+ε2

(4)

Y1=λ3+c′VI+bRN+g3C+ε3

(5)

式中:λi為截距;εi為隨機擾動項;gi、a、b、c、c′為待估系數。若式中待估系數a、b、c均顯著,同時ab與c′符號一致時,則表明存在“中介效應”,ab與c′符號不同時,則表明存在“遮掩效應”。

3 結果分析

3.1 基準回歸分析

鑒于各變量之間可能存在共線性問題,在進行回歸分析之前,本研究先進行共線性診斷,估計結果表明各變量方差最大膨脹因子VIF值為3.606,平均膨脹因子VIF值為1.634,所有變量的方差膨脹因子VIF值都遠小于5,表明各變量之間并不存在明顯的多重共線性問題。本研究利用江西省501份農村居民調查數據,運用多元有序Logit模型及中介模型,實證檢驗了村域認同、關系網絡對農村人居環境整治意愿的影響,回歸結果見表3。

表3 村域認同、關系網絡對農村人居環境整治意愿的回歸結果

3.1.1核心解釋變量的影響

1)村域認同。由表3可知,村域認同變量系數為正,且在1%的水平上顯著,表明村域認同可顯著提升農戶參與農村人居環境整治意愿,假說1得以驗證。其解釋原因為:濃厚的村域認同會使得農村居民從心理上將自己作為村莊的一份子[43],希望村莊未來能夠得到更好的發展[44],更傾向于將農村環境整治的整體目標作為自身追求目標,村莊認同感越強的農村居民對村莊擁有較多的期待,越傾向于在村莊中長久生活,會對村莊人居環境傾注情感,更想用實際行動展現對村莊的喜愛之情[45],參與人居環境整治意愿的可能性越大。

2)關系網絡。關系網絡在5%的水平上顯著正向影響農戶參與農村人居環境整治意愿(表3),說明農村居民關系網絡的改善會提升其環境整治意愿,假說2得到驗證。其緣由可能在于,農村居民的鄰里關系越好,表明其擁有良好的溝通能力和組織能力,不僅有助于提升自身環境整治意愿,還能帶動其他農村居民一起參與;干群關系在農戶參與農村人居環境整治意愿中具有重要推動作用,村干部與農村居民的較好關系或積極互動時會提高農村居民參與度,獲得農村居民對村集體行動的支持。一方面,干群關系會直接影響農村居民對村干部工作的支持力度,當村干部對農村居民參與環境整治做出表率時,能夠激發農村居民的公民行為,感知到自身也應該承擔農村人居環境整治的責任;另一方面,當干群關系聯系緊密時,農村居民與村干部溝通交流中能夠感受到村干部對其關心等情感支持,心中愿意為集體利益而付出更多努力,更愿意參與農村人居環境整治[40]。

3.1.2控制變量的影響

農村居民的性別、年齡、受教育程度和村干部身份通過顯著性檢驗,性別對于農戶參與農村人居環境整治意愿的影響在10%的水平上呈負向顯著,受傳統“男主外、女主內”婚姻模式的影響[26],女性農村居民待在村莊時間較長,較于男性農村居民的戀家情結更為明顯[46],另外,女性從事廚衛活動更多,對家里家外的整潔標準比男性農村居民更高,更容易產生更強烈的參與人居環境整治的意愿。年齡對農戶參與農村人居環境整治意愿的影響在10%的水平上呈正向顯著,相對于青年農村居民,年長的農村居民對村莊擁有更深的鄉土情結,年輕的農村居民由于城鎮化的發展而較早的進城務工,思想觀念也會受到城鎮思想的熏陶,從而對村莊的情感認同較弱[47]。受教育程度在10%的顯著水平上通過檢驗,且方向為正,表明受教育程度越高的農戶參與農村環境整治的概率越高,其原因可能在于知識水平越高的農戶對人居環境整治的重要性了解越深,且更容易接觸和接受更為先進的環保舉措。村干部身份在5%的水平上正向顯著影響農戶參與農村人居環境整治意愿,身為村干部,要積極響應國家關于人居環境整治的政策和號召,并充分發揮先鋒帶頭作用,進而提升其環境治理意愿[48]。

3.2 穩健性檢驗

本研究借鑒張靜等[49]、李芬妮等[38,45]的方法,通過替換模型和變量以及winsorize方法進行穩健性檢驗。

1)替換方法模型。由于農村居民參與農村環境整治意愿是離散多元有序變量,本研究使用多元有序Probit模型和普通的最小二乘法(OLS)對結果進行穩健性檢驗。由表3可見,在替換模型進行回歸分析之后,村域認同和關系網絡對農村居民參與人居環境整治意愿的影響仍在1%和5%的水平上呈正向顯著,各變量系數符號和顯著性并未發生明顯變動。綜上所述,穩健性檢驗有效。

2)替換關鍵變量。本研究選取“您愿意為治理鄉村環境支付一定的合理費用嗎?”作為農村居民參與人居環境整治意愿的代理變量進行穩健性檢驗,村域認同和關系網絡在1%和5%的顯著水平上通過檢驗,且方向為正(表3),說明回歸結果穩健。

3)縮尾處理。由于微觀數據在調研時農村居民會摻雜個人情感,可能會“低報”或“高報”其真實情況,致使調查樣本出現極端值,所以為了盡可能避免極端值對回歸分析的不利影響,本研究通過winsorize方法對樣本上下1%的極端值進行處理后重新回歸。回歸結果與全樣本回歸結果大致相同(表3),說明剔除極端值后的結果依然穩健。

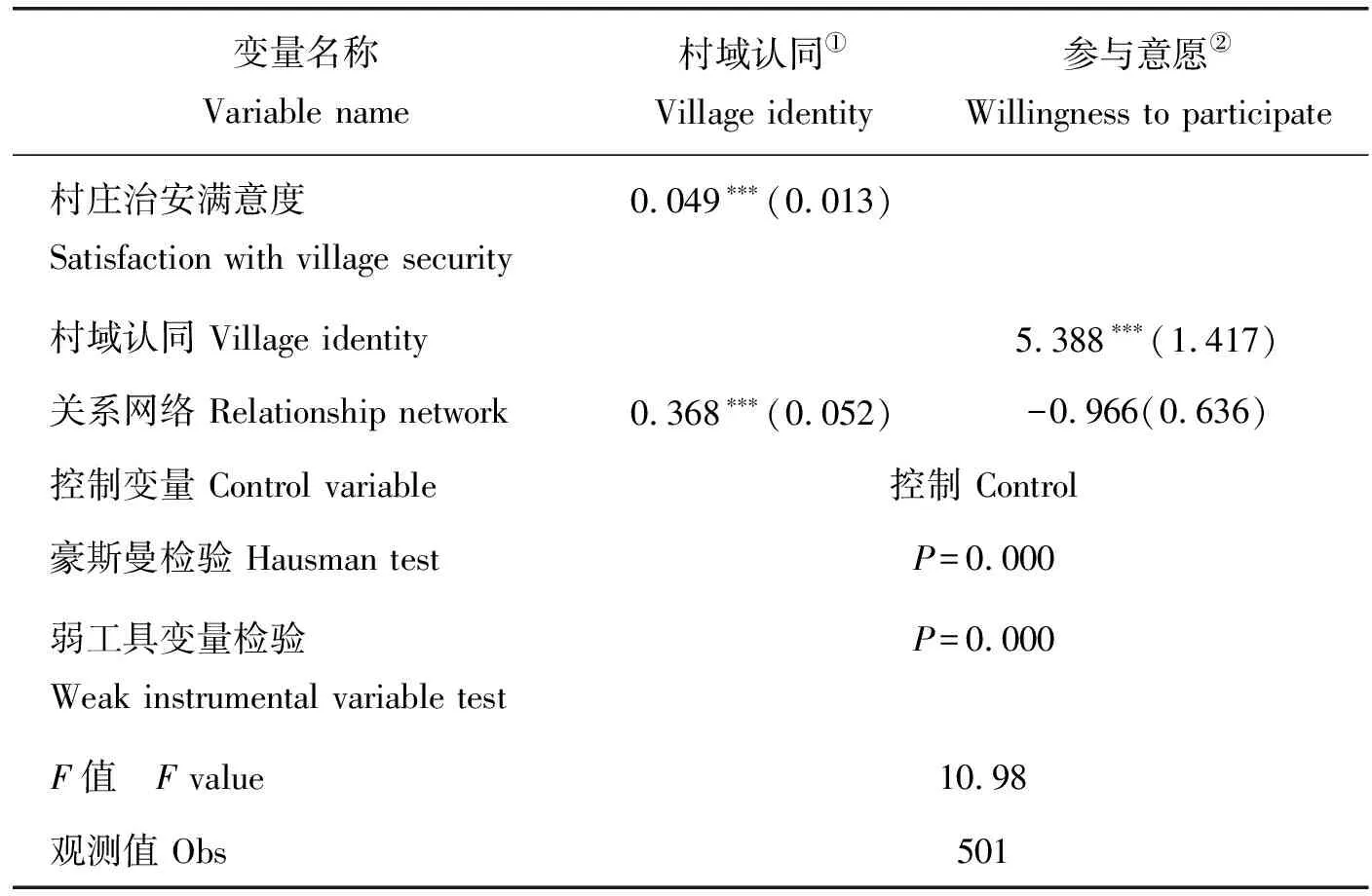

3.3 內生性檢驗分析

雖然根據上述基準回歸結果分析得出村域認同會提升農戶參與農村人居環境整治意愿,但在此過程中可能存在互為因果的內生性問題。一方面,隨著農村居民對村域認同水平的提高,其參與人居環境整治意愿也會顯著提升;另一方面,農村居民參與環境整治也會使村莊環境得到改善,進而提升農村居民的村域認同水平。為此,本研究把“村莊治安滿意度”作為農村居民村域認同的工具變量。一般來說,如果農村居民對村莊治安滿意度越高,對村莊的認同感和歸屬感就越強,但并不會直接影響農村居民參與人居環境整治意愿。因此,本研究認為把村莊治安滿意度作為工具變量較為合理。

表4示出兩階段最小二乘法(2SLS)的檢驗結果。首先,通過豪斯曼檢驗,以P=0的概率拒絕原假設,排除村域認同為外生變量的可能性,因此有必要進行內生性檢驗。為驗證工具變量選取的合理性,對其進行弱工具變量檢驗,概率值小于0.05,且第一階段F=10.98,大于經驗準則所認為應大于10的安全閥值,能夠拒絕“存在弱工具變量”的原假設,說明本研究工具變量的選取較為合理,與內生解釋變量村域認同具有較強相關性。第一階段的回歸結果表明,村莊治安滿意度系數為正,在1%的水平上顯著影響農戶的村域認同感;在第二階段的回歸結果中,村域認同對農戶參與農村人居環境整治意愿仍在1%的水平上顯著為正,與基準回歸結果一致,證實了回歸結果的穩健性(表3),可見在使用工具變量法克服潛在的內生性問題后,村域認同依然顯著提升農戶參與農村人居環境整治意愿。

表4 村域認同對農村人居環境整治意愿的內生性檢驗結果

3.4 邊際效應分析

邊際效應是考察其他變量固定不變時,其中一自變量的變動對因變量的影響。本研究對象為農村居民參與人居環境整治意愿,自變量的邊際效應是該變量對受訪者選擇某一分值參與人居環境整治意愿概率的影響。農村居民參與人居環境整治意愿是取值為1~5有序離散型的變量,每個分值人居環境整治意愿的邊際效應值都不相同,具體見表5。

表5 村域認同、關系網絡的邊際效應系數

農戶參與農村人居環境整治意愿值為4時,核心自變量的邊際效應值產生方向性變動,變量的邊際效應符號在3處和5處時相反。具體而言,隨著農村居民參與人居環境整治意愿程度由弱變強,村域認同感和關系網絡的影響趨勢也由負轉正,說明村域認同感的提升和關系網絡的改善會顯著提高農村居民參與人居環境整治的意愿。當農村居民比較愿意參與人居環境整治,即意愿值為4時,變量邊際效應開始趨向為正,即戶主的村域認同感和關系網絡每提升1%,選擇4的概率就會提升23%和7%。當農村居民非常愿意參與人居環境整治,即意愿值為5時,變量邊際效應正向程度越高且高于意愿值為4的水平,說明村域認同感越強、關系網絡越好,農村居民參與人居環境整治的意愿也越高。

3.5 異質性分析

受教育程度對農戶參與農村人居環境整治意愿具有顯著的提升作用(表3),在不同的受教育程度中,村域認同對農戶參與農村人居環境整治意愿的影響可能存在差異。本研究借鑒何凌霄等[50]研究,將農戶受教育程度劃分為高學歷組(高中及以上) 和低學歷組(高中以下),具體結果見表6:相較于低學歷組,高學歷組的村域認同對農戶參與農村人居環境整治意愿的提升效果更為明顯,可能的原因在于高學歷農村居民更容易接觸和接受環境保護理念,知曉環境污染的嚴重性。除此之外,高學歷農村居民較于低學歷農村居民在外非農就業的時間多,在城市生活時間更長,除了習慣了城市的整潔面貌外,更加情系桑梓、心系家鄉,對所在村莊的認同感更高,參與環境整治的意愿會更加強烈。農村居民如果是村干部,應為建設和美鄉村作示范、樹先鋒,響應國家的政策和號召積極參與到人居環境整治當中去。因此,從比較結果(表6)看,村干部組的村域認同對農村居民參與環境整治意愿影響的回歸系數和邊際效應明顯高于非干部組。

表6 農村居民受教育程度和村干部身份異質性分析結果

3.6 影響機制討論

根據基準回歸分析結果可知,村域認同與關系網絡對農戶參與農村人居環境整治意愿具有促進作用(表3),其中關系網絡在村域認同影響農戶參與農村人居環境整治的過程中是否起到中介效應還需進一步驗證,其相關結果見表7:村域認同不僅可以提升農戶參與農村人居環境整治的意愿,還能改善其關系網絡,且農村居民關系網絡的改善能使農戶參與農村人居環境整治的意愿得到顯著提升,表明關系網絡在村域認同與農戶參與農村人居環境整治意愿間起部分中介作用,其中相關系數a=0.341、b=1.757,直接效應系數c′=5.734,總效應系數c=6.321。為使檢驗結果更加穩健,運用Bootstrap檢驗方法進一步驗證,Bootstrap檢驗方法能夠得到更為準確的置信區間,其方法內容是從樣本中反復抽樣,每1次抽樣可獲得1個Bootstrap樣本及其系數乘積的估計值,且將全部估計值由低到高進行排列構成95%置信水平的置信區間,如果該區間范圍不涵蓋0,說明存在中介效應[51]。本研究重復抽樣1 000次進行Bootstrap檢驗,得出置信區間上限為0.401,下限為0.041,該區間不包含0,表明關系網絡在村域認同提升農戶參與農村人居環境整治意愿中存在中介效應,中介效應值為0.095,假說3得到驗證。

表7 關系網絡的中介效應檢驗結果

4 進一步擴展行為分析

村域認同不僅直接影響農戶參與農村人居環境整治意愿,而且可通過改善農村居民關系網絡進而提升其參與人居環境整治意愿。由此進一步引發思考,村域認同是否對農戶參與農村人居環境整治行為具有同樣的作用效果,為此,本研究接下來繼續探討村域認同對農戶參與農村人居環境整治的具體行為和參與程度的影響。根據表8可知,村域認同可顯著約束農村居民亂扔生活垃圾行為,并且可促進農村居民進行廁所改造。除此之外,村域認同感越高,農村人居環境整治的參與程度越高。可見農村居民的村域認同感不僅可以提升農村人居環境整治意愿,還可促進其落實到具體行為,提升環境整治參與程度。

表8 村域認同對農村人居環境整治參與行為及參與程度的基準回歸結果

5 結論與建議

本研究通過對江西省501份微觀數據進行分析,利用有序Logit模型和中介效應模型分析村域認同和關系網絡對農戶參與農村人居環境整治意愿的影響,得出以下結論:第一,村域認同感可以顯著提高農戶參與農村人居環境整治意愿,在通過穩健性檢驗和內生性檢驗后,結果依然穩健。第二,農村居民的村域認同感和關系網絡每提升1%,選擇4的概率就會提升23%和7%。第三,高學歷和村干部農村居民更容易受到村域認同的影響并積極參與到人居環境整治中去。第四,關系網絡在村域認同對農戶參與農村人居環境整治意愿的影響中起部分中介作用。第五,農村居民的村域認同感不僅可以提升其參與人居環境整治意愿,還可促進其落實到具體行為,提升環境整治參與程度。基于上述結論,本研究提出如下建議:

1)提升農村生活基礎條件,增強農村居民的村莊歸屬感和榮譽感。政府應加強村莊文化建設,修建讀書室、活動室等生活配套設施,積極開展村莊文化節等文娛文俗活動,充分彰顯村莊的文化魅力,并為農村居民提供公共交流的場合,豐富其閑暇時間,激發鄉土情結,不斷增強其對村莊的歸屬感和自豪感,從而提升主動參與村莊環境治理的熱情。

2)強化村委會的服務功能,改善村干部和村民之間關系。可以及時回應農村居民的問題和建議,時刻將村民利益作為環境整治的重點,建立良好的干群互動關系,使其體會到村莊中的溫暖與關懷,提高農村居民對村莊的認同感。與此同時,積極倡導農村居民通過電子農務和網絡參與村委會選舉、社區布局規劃等村內重大事務,強化農村居民的“主人翁意識”以及增強其對村內事務的關心程度,從而提升農村居民村務參與的積極性,有序引領農村居民參與有關環境整治等工作的村內事務。

3)加強和美鄉村的宣傳與教育,提高村民對農村環境工作的認識。通過舉辦知識講座及印發手冊等方式讓廣大農村居民深刻認識到改善農村環境、建設美好家園是他們的迫切要求,使其明確利害關系,意識到開展環境整治工作的重要性和必要性,進而積極主動的參與到農村環境整治工作中來。除此之外,亦可創辦志愿服務、星級文明戶評選等活動,促使農村居民參與到美好家園的建設過程中,成為農村環境整治的參與者和受益者。