“雙碳”目標下西部地區煤礦多能互補供能研究

王龍飛,王 帥,李 慶,李瑞華,向 軼,武 進,邴 喆

(中煤能源研究院有限責任公司,陜西省西安市,710054)

0 引言

氣候變化是全人類面臨的共同挑戰,隨著全球氣候變化問題的日益嚴重,極端天氣的強度和頻次也在持續增加,目前已有120多個國家制定碳中和目標,加快能源轉型和清潔能源開發,以減少溫室氣體的排放,實現可持續發展。我國政府在2020年提出“力爭2030年前實現二氧化碳達峰、2060年前實現碳中和”的“雙碳”目標,將推動一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革,應對氣候變化降低碳排放,有利于推動經濟結構綠色轉型,加快形成綠色生產和生活方式,助推經濟實現高質量發展[1]。

煤炭作為我國主要的能源來源,對碳達峰碳中和目標的實現具有重要影響,煤炭開發利用過程是我國主要的碳排放源之一,其排放量約占全國碳排放總量的60%~70%[2]。其中煤炭開采過程中,礦井采掘、運輸、加工等環節需要消耗能源,排放大量的二氧化碳,僅依靠其自身節能優化,可一定程度上減少二氧化碳排放,但難以實現碳中和要求,探索煤炭行業可再生能源的應用與開發,對于煤炭開采過程實現“雙碳”目標具有重要的現實意義和戰略意義。

當前煤炭企業正面臨保障能源供應和減少碳排放的雙重壓力,將煤炭開采過程與地區可再生能源開發耦合協同,是降低煤炭行業能耗與碳排放的重要路徑。我國廣袤的西部地區具有豐富的可再生能源資源,同時西部地區的煤炭探明儲量資源占到了全國的57%[3-4]。風、光等可再生能源資源的波動性是制約其成為主要能源的因素之一,因此發展基于煤礦用能特征的多能互補技術,實現煤礦低碳、可靠、平穩、經濟開采供能,對降低煤礦生產成本和環境污染具有重要意義。

筆者聚焦“雙碳”目標下礦井自身的能源需求及礦井周邊資源條件,提出將煤礦開采過程耗能與可再生能源供能相結合,建立以風、光等可再生能源為基礎的多能互補綜合能源系統,解決煤礦自身生產用能需求,實現煤礦的低碳清潔轉型發展。

1 西部地區煤礦用能現狀

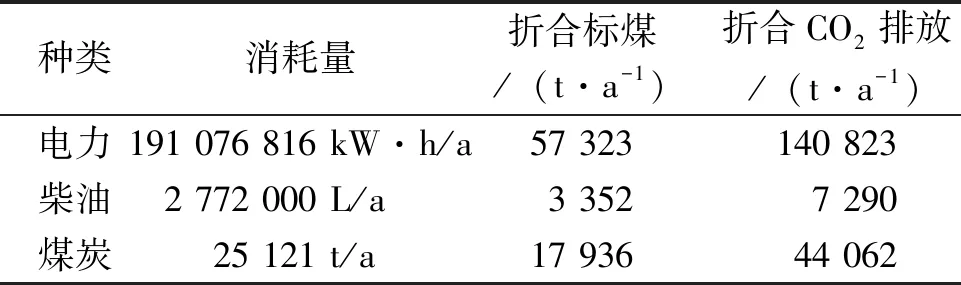

西部地區擁有豐富的煤炭資源儲量,2022年我國煤炭儲量2 070.12億t,其中西部地區內蒙古、新疆、陜西的儲量之和占全國的50.43%;2022 年我國原煤產量45.6億t,其中內蒙古、新疆、陜西的產量之和占全國的51.14%,按噸煤生產能耗7.28 kg標煤計算,我國西部蒙陜新地區能耗為1 698萬t/a(標煤)。一般煤礦開發過程主要的用能需求為電能、熱能,消耗的能源種類主要以電力為主,煤炭、成品油等為輔,以位于西部蒙陜礦區產能12.0 Mt/a的門克慶煤礦為例,礦井生產能源消耗總量見表1。

表1 門克慶煤礦生產能源資源消耗量

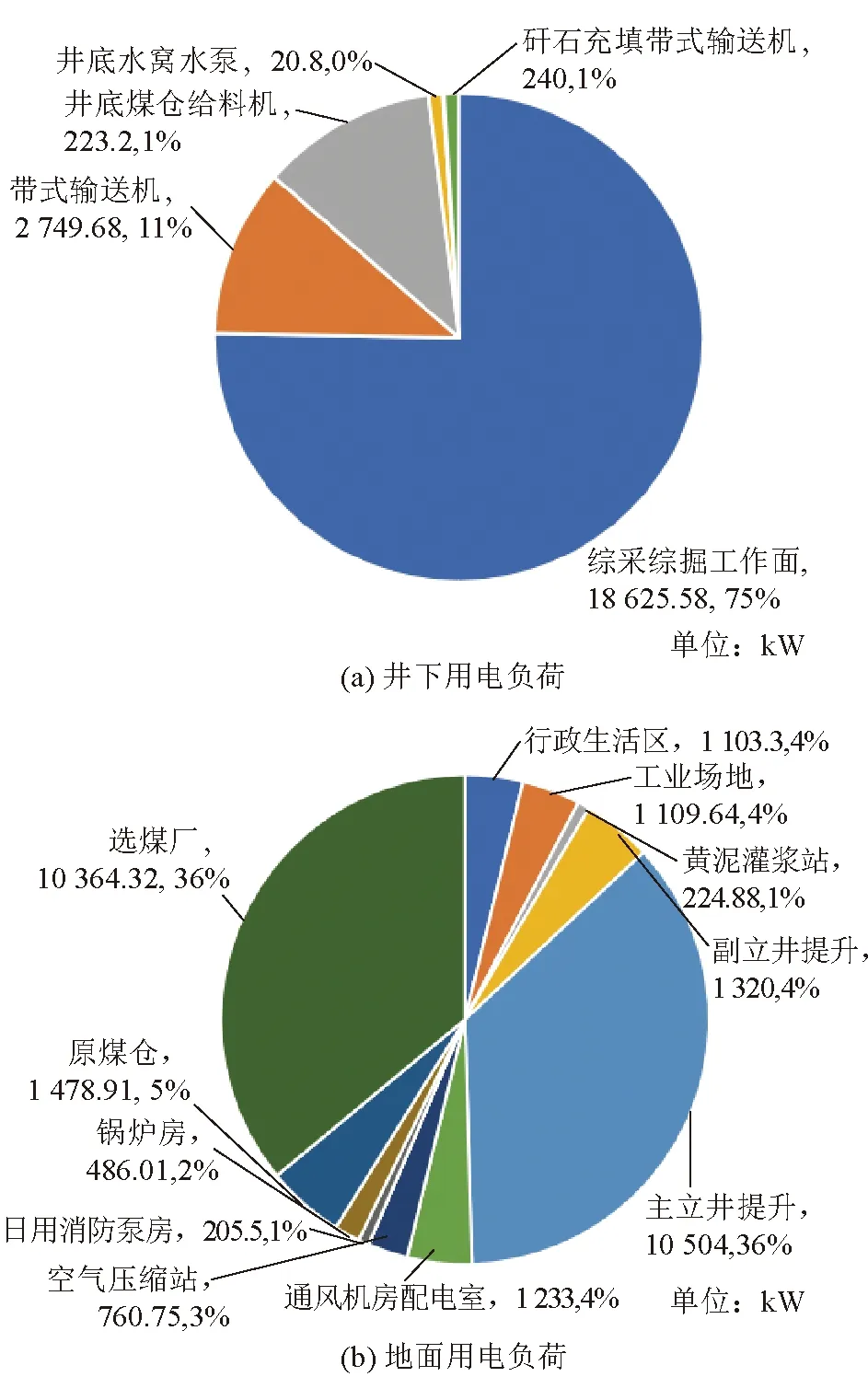

1.1 電能供給情況

門克慶煤礦電力負荷主要分為井下負荷和地面電負荷,井下設備主要包括綜采、綜掘、帶式輸送機、主排水泵、井底煤倉給料機、主立井井底窩水泵等,井下負荷總計24 739.27 kW;地面負荷主要包括行政生活區電負荷、工業場地電負荷、黃泥灌漿站、副立井提升、主立井提升、通風機、空氣壓縮站、綜采設備庫試驗電源、日用消防泵房、鍋爐房、原煤倉、選煤廠等,地面負荷總計28 790.51 kW。門克慶煤礦電力負荷分布如1所示。

由圖1可知,井下用電負荷主要集中在綜采、綜掘工作面及帶式輸送機上,地上用電負荷主要集中在主立井提升及選煤廠等設施,為避免停電帶來的作業風險,其用電負荷安全要求較高,目前礦井采用電網直供電的方式,根據《煤礦安全規程》第四百三十六條規定[5],礦井應當有兩回路電源線路(即來自2個不同變電站或者來自不同電源進線的同一變電站的2段母線)。當任一回路發生故障停止供電時,另一回路應當擔負礦井全部用電負荷。采用單回路供電時,必須有備用電源。備用電源的容量必須滿足通風、排水、提升等要求,并保證主要通風機等在10 min內可靠啟動和運行。礦井的兩回路電源線路上都不得分接任何負荷且嚴禁裝設負荷定量器等各種限電斷電裝置。

圖1 門克慶煤礦電力負荷分布情況

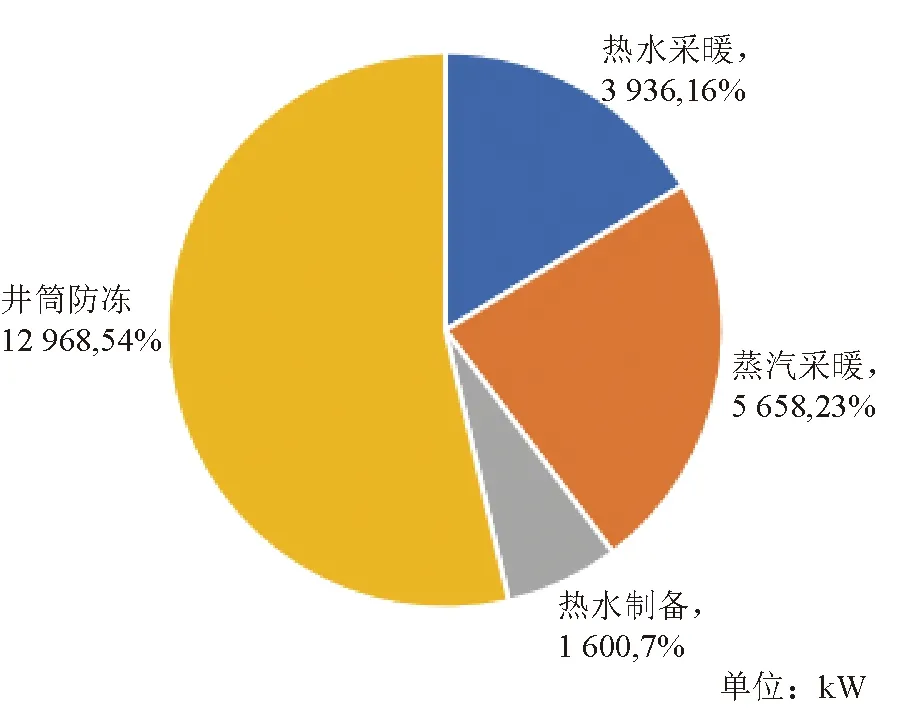

1.2 熱能供給情況

礦井的供熱對象及范圍主要包括礦井工業場地的采暖通風、熱水制備及井筒防凍用熱,礦井工業場地內有人工作、休息的地方,以及地面生產工藝都對室溫有一定要求,因此在這些建筑物內均應設置采暖設施。冬季為防止井筒結冰,保證生產和人身安全在進風井筒附近設置空氣加熱設施對井筒進行保溫。同時保障礦工身心健康,各礦井浴室燈房及職工宿舍均設有供生活熱水系統,門克慶煤礦熱能供應分布如圖2所示。

圖2 門克慶煤礦-17 ℃條件下供熱量分布

受我國煤炭資源分布條件限制,煤礦大多分布在市政供熱管網不能覆蓋的區域,需要配套建立獨立的供熱熱源,大部分采用自建燃煤鍋爐房的方式進行供暖,小部分采用市政供熱及電廠余熱。燃煤鍋爐分為燃煤熱水鍋爐和蒸汽鍋爐,噸位有10、20、35 t/h。近年來隨著國家連續出臺《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》《大氣污染防治行動計劃》等政策文件,煤礦燃煤鍋爐供熱開始逐步向工業余熱或其他清潔供熱過渡,大量20 t/h以下小型燃煤鍋爐已被關停淘汰。隨著環保政策趨緊,礦區供熱熱源由傳統單一熱源向多種熱源供熱轉變,清潔供熱熱源比例逐步提高。

2 西部地區煤礦可利用能源資源現狀

我國西部地區擁有豐富的可再生能源資源,例如風能、太陽能和地熱能等,同時在煤炭開采過程中也會產生一些排水、排風、余熱、礦井瓦斯和伴生資源等。當前,這些資源已經得到了一定程度的利用。

2.1 礦井排水余熱資源

煤礦生產過程中為了降低礦井涌水量和地下水位、減輕礦井的涌水壓力,保障礦井生產及井下人員安全,必須采取一定的排水措施將地下水和礦井涌水排出井外[6]。在排水過程中,通過井下排水系統將水從井下的集水池或井筒中抽取到地面上的處理設備中。礦井涌水含有懸浮物質,同時具有一定的礦化程度,通常需經過處理后再排入水體或進行回用。不同地區及地質條件的礦井排水量各有不同,受水文地質條件及充水因素影響,礦井排水水溫一般恒定在15℃以上。礦井冬季用熱需求較大,而礦井排水中富含大量可利用的低位熱能,可采用熱泵技術回收和利用。以門克慶煤礦為例,其開采深度為700 m,正常涌水量為2 110 m3/h,最大涌水量為2 382 m3/h,排水初始溫度按22 ℃、取熱溫度按5 ℃計算,其可提取熱量可達29 175 kW,礦井排水量的大小受到地質條件、季節和開采強度等多種因素的影響,其波動性較大,在設計時一般按照正常涌水量的70%進行計算。

2.2 礦井回風余熱

在井工煤礦生產過程中,為了保證井下礦工的安全和健康,通過通風系統向礦井提供新鮮空氣,通風量的大小影響礦井內氧氣含量、瓦斯濃度和煤塵濃度等關鍵指標,對于煤礦生產的安全具有重要影響[7]。通常煤礦的通風量會根據礦井規模、礦井深度、瓦斯含量等因素進行計算和規劃,并通過通風風門、風筒、風機等設備進行控制和調節。礦井回風具有風量、溫度、濕度保持基本恒定的特點,原生態礦井回風溫度高、含濕量大,是空氣源熱泵取熱十分理想的低溫熱源。以門克慶煤礦為例,開采深度700 m時回風量為268 m3/s,其回風溫度為16 ℃,相對濕度85 %,按取熱后出風溫度-4 ℃計算,相對濕度95%,其回風余熱資源的利用量可達12 787 kW。

2.3 空壓機余熱

礦井開采生產過程中風動鉆機、風鎬、氣腿鑿巖機、混凝土噴射機等風動設備和工具需要消耗大量的壓縮空氣,同時考慮井下人員壓風自救需風量,礦井一般配備螺桿式空氣壓縮機。空壓機長期連續運行過程中產生的大量高溫熱能,其壓縮后的熱量占總輸入功的比例可達85%左右[8]。空壓機產生的熱量通過空壓機潤滑油和壓縮空氣等工質帶出,可回收的熱量包括工質冷卻散熱量、后冷卻氣體散熱量、進出口空氣含濕量差的熱量。它的溫度通常在90℃(冬春季)~105℃(夏秋季)之間,通過氣冷和水冷2種方式對空壓機潤滑油和壓縮后的高溫氣體進行冷卻,保證設備正常運行和壓縮空氣溫度滿足使用需要,回收的熱量一般品位相對較高,溫度可達80 ℃以上。以門克慶煤礦為例,煤礦裝有5臺220 kW空壓機,日常運行為4用1備,可供應的熱能為570 kW左右,可供熱量總體較小。

2.4 礦井瓦斯

煤礦瓦斯是煤礦工作面開采時釋放出來的可燃性氣體,主要成分為甲烷,也含有少量的乙烷、氫氣、氮氣等。在煤礦開采過程中,由于煤層壓力的變化和煤礦開采過程中的破壞,煤層內的瓦斯會逸出到煤礦工作面及礦井井下空間,對礦井安全造成威脅。《煤礦安全規程》(2022)要求礦井總回風大巷瓦斯濃度不得高于0.75%,一般對煤層瓦斯進行抽采以降低通風瓦斯濃度[5,9]。煤礦瓦斯是一種重要的能源資源,利用煤礦瓦斯可以產生熱能和電能,可作為煤礦內部的燃料供應,也可以通過管道輸送到城市,作為城市燃氣使用。煤礦瓦斯的利用不僅可以提高能源利用效率,降低煤炭資源的消耗,同時還可以減少煤礦的碳排放量,促進煤礦綠色發展。

2.5 太陽能資源

我國西部地區太陽能資源豐富,與煤炭資源富集區有很大的重疊性[10]。2021年11月國家發改委聯合4部門印發的《“十四五”支持老工業城市和資源型城市產業轉型升級示范區高質量發展實施方案》支持利用沙漠、戈壁、荒漠以及采煤沉陷區、露天礦排土場、關停礦區建設風電光伏發電基地。隨著光伏發電的快速發展,其用地日趨緊張,而利用采煤沉陷區受損土地發展光伏,不僅可以解決生態環境治理問題,同時還將閑置資源變為當地經濟增長的要素之一[11]。新疆、內蒙古等多地利用采煤沉陷區及露天排土場開展光伏發電項目,依托光伏的綜合能源項目不僅可為煤炭日常用能進行供電,還可提供煤礦通風機、提升機在大電網停電時的應急保障。

2.6 風力資源

我國西部地區的風能資源同樣豐富,平均風速大于6.0 m/s的地區主要分布在東北大部、華北北部、內蒙古大部、寧夏中南部、陜西北部。風力發電是風能主要利用形式,根據《風力發電場設計技術規范》(GB51096-2015)中場址選擇要求:風力發電機組、變電站、集電線路等選址應避開不良地質災害易發生區域。由于地下煤層的開采,地表會因煤層采動引起變形,其中傾斜變形對風力發電機組的安全性影響最大[12]。風力發電系統在國外運行礦井與廢棄礦井均有運行[10],2001年美國賓夕法尼亞州薩默塞特風電場在廢棄的煤礦新建運行了6臺1.5 MW風力發電機組,風力發電機安裝在礦井較為穩定的主掘進走廊的中心,并對風機的基礎進行加固,在風力發電機塔筒上安裝傾斜傳感器實時監測風力發電機組基礎沉降情況[13]。礦區建設風力發電機組,在前期應對采動影響和場地地質條件進行詳細的論證分析,盡量減小風力發電機組處的地表傾斜、水平變形、地表曲率,避開地表變形值較大、地質構造處、可能的滑坡塌陷區等區域。風力發電機組功率較大,可在工業場地等預留煤柱位置建設數臺分布式風力發電機組,為煤礦開采提供能源。

2.7 地熱資源

目前地熱資源開發主要分為淺層地熱、中深層地熱以及干熱巖。淺層地熱資源的開發應注意冬季取熱量與夏季儲熱量基本平衡的原則[14];中深層地熱資源不受水文地質條件的制約,單孔換熱量大,無冷熱平衡問題,缺點是初始投資較大[15];干熱巖開采深度較深,儲層激發技術還在進一步發展,開采技術難度大、成本較高[16]。對于井工煤礦來講,利用礦井排水將淺層地熱結合水源熱泵進行提取利用,而在礦井水量不足時可考慮采用中深層地熱資源的開發。中深層地熱能埋藏較深,其分布與地下地質結構密切相關,需借助地球物理勘探結果及目標區域周圍鉆孔、測井數據做出資源量的評估,目前中深層地熱能的開發處于探索開發階段,位于我國西部地區鄂爾多斯盆地的建莊、小保當、檸條塔、大佛寺等煤礦相繼開展了中深層地熱的試點利用項目,井深在3 200 m左右,井底溫度在100 ℃以上,取得了較好的取熱效果。中煤科工西安研究院在棋盤井煤礦開展探井試驗,完鉆井深1 508 m,垂深815 m,實測井底溫度57.1 ℃。

3 煤礦多能互補綜合能源系統

隨著風光資源的持續開發,優先利用可再生能源為煤礦提供電熱能源供給,實現煤礦能量需求的自給自足,進一步降低噸煤能耗及碳排放,已成為煤炭企業綠色低碳轉型的必由之路。同時,我國東部的煤炭資源日益枯竭,西部地區成為煤炭資源的開發重點,而西部大部分煤炭資源集中在“沙戈荒”(沙漠、戈壁和荒漠的統稱)地區,這些地區的電力資源消納難、送出難,煤礦企業可結合沉陷區的生態修復與治理,大力推動風光資源的自我消納,實現煤礦的綠色低碳發展。

3.1 煤礦采用多能互補方式的必要性

煤礦主要的能源需求為電力和熱能需求,目前電能需求主要通過外部電網送電進行解決,熱能需求主要通過燃燒煤、天然氣等化石燃料或者通過提取礦井回風、礦井排水余熱進行解決,熱能的需求隨著季節的變化而變化,隨季節波動幅度較大,電負荷主要與生產過程相關,其波動相對較小,當前的煤炭開發方式不可避免地消耗能源和帶來碳排放,依靠其自身優化,可在一定程度上減少碳排放,但難以實現碳中和要求。煤礦區除煤炭資源外,還有大量的土地、風、光等資源,具有發展可再生能源的先天優勢,推進煤礦區煤與新能源耦合利用,是降低單位產品碳排放強度的重要途徑,推進煤炭開發過程節能提效、推動煤與新能源耦合利用是煤炭開發過程實現碳中和的必然要求。

3.2 煤礦源荷資源匹配

在構建西部地區煤礦多能互補系統時,風光資源的時空分布特性與礦區冷熱電負荷的匹配關系是重要的研究內容之一。根據礦區地域、天氣等條件歷史數據,研究礦區的熱電冷等用能負荷波動特征與可再生能源資源的供能出力特征的匹配關系,構建基于源網荷儲的多能互補綜合能源系統,協調供給側可再生能源及負荷側熱電冷儲主動適應解決能源資源與負荷需求的波動不匹配問題,實現可再生能源的最大化利用。

3.3 西部地區煤礦多能互補系統介紹

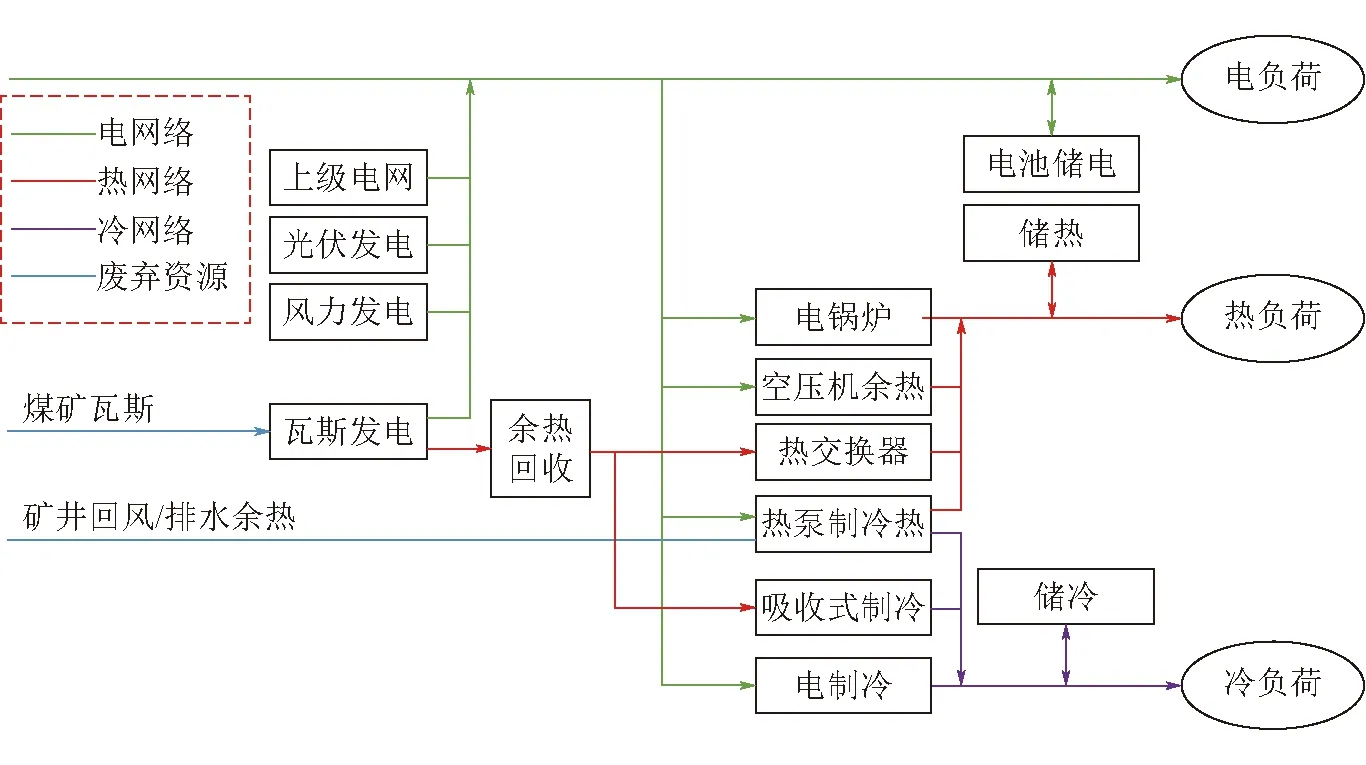

不同地區的資源稟賦條件及用能需求的不同,所構建的多能互補綜合能源系統結構、容量所適應的范圍均有所不同,能源利用技術多種多樣,能源利用網絡必將形態各異,要實現高能量效率、高經濟性,就需要對能量系統進行規劃和優化,形成優化的多能互補綜合能源利用網絡。含風光儲的礦井熱電冷聯供系統結構如圖3所示,針對礦區的多能互補綜合能源系統,需綜合考慮風光資源條件、熱電冷用能需求以及儲能(熱電冷)等相關因素條件來進行構建。

圖3 含風光儲的礦井熱電冷聯供系統結構

系統的能源供給側主要由電網供電、風力發電、光伏發電、瓦斯發電供給電能,礦井回風、排水余熱、中深層地熱作為熱能的主要來源,為解決能量利用時間的不匹配性問題,能量轉化技術和儲能(熱電冷)技術在多能互補綜合能源系統也非常重要,能量轉化設備主要由電能轉化熱能,主要設備有熱泵、電鍋爐、電制冷等轉化設備,儲能設備主要采用電池儲能、水箱儲熱、冰儲冷等裝置組成,以實現能量供給的錯峰匹配,將大量的太陽能資源轉化為電能的形式避免了非采暖季太陽能設備的閑置浪費,同時通過電能向熱能的轉化,利用儲熱(冷)的方式解決儲電難度較大的問題,以電能與熱能的互補互濟實現風光可再生能源的穩定消納。

3.4 系統容量優化

對多能互補綜合能源系統的系統出力、消納能力、能效分析評估需要風電出力時間序列、光伏出力時間序列、熱電冷等負荷需求序列作為基礎數據進行評估計算。可根據多種規劃目標參考式(1)~(3),建立線性規劃模型對不同容量配比方式的多能互補綜合能源系統進行全年8 760 h的逐時平衡模擬,計算得出最佳的容量配比,為系統的容量確定做出參考依據。

目標函數f(x)為如綜合能效、經濟性、環保、可靠性等指標組成的多目標或單目標優化函數;g(x)為8 760 h每一時刻系統的能量供需平衡,主要為熱電冷需求與熱電冷供應設備出力之間的平衡;h(x)為單一設備的最大出力范圍為邊界條件,如風光發電設備、熱泵、電鍋爐、電制冷出力上限等邊界條件。

3.5 系統運行控制

傳統粗放式的供能控制方式無法滿足多能互補綜合能源系統的運行要求,由于多個熱源的協同供能,基于煤礦的多能互補綜合能源系統的供能控制方式需結合用能需求進行協調優化,優先采用邊際成本較低的供能方式實現能量梯度利用,才能有效提升能源利用效率,降低用能成本。由于煤礦的用熱需求較大,其隨季節天氣的變化波動較大,需同時結合供需兩側能量供給與消耗的監測數據以及對未來時段的負荷預測數據,利用協同優化算法,計算獲得系統運行成本最低的最優設備運行策略,從而使清潔能源系統運行在最優狀態,在保證系統運行可行性和可靠性的同時,實現系統整體的供需協同優化,達到整體經濟效益最大化的目標。

3.6 經濟社會環保效益分析

隨著碳達峰、碳中和的深入推進,礦區降低能耗、減少碳排放的要求日益嚴格,新能源的消納與高效利用等問題也隨之而來;需綜合考慮礦區用能條件以實現與新能源的相互優化匹配才能實現綜合效能最大化。在經濟效益層面,通過構建以新能源為主體的煤礦供能方式,采用“自發自用,余電上網”方式,可降低煤礦容量電費和電量電費,推動噸煤開采成本進一步降低;在社會效益層面,通過礦區分布式的多能互補綜合能源系統建設,提升在自然災害、戰爭等極端條件下的煤炭供能系統保證安全可靠,對維護我國能源安全具有重要意義;在環保效益層面,礦區多能互補綜合能源系統為礦區生產開采過程減少二氧化碳排放探索出可行路徑,可為減少溫室氣體排放發揮好生態環境效益提供支撐。

4 結論

隨著“雙碳”目標的深入推進,煤礦結合可再生能源降低煤炭開采過程的碳排放成為重要發展趨勢。

(1)煤礦的用能主要集中在電能和熱能,并且電能和熱能均涉及到煤礦的安全生產運行,其供給需平穩可靠。

(2)西部地區煤礦可利用的能源資源有礦井開采的伴生能源及風光可再生能源,礦井伴生資源目前利用技術較為成熟,礦區的風光可再生能源資源的開發利用處于快速發展階段。

(3)結合煤礦的用能需求提出了基于風光可再生能源資源的多能互補綜合能源系統,系統的選型定容及優化控制是其發展的重要關鍵因素。