王淦昌以身許國,鑄核為盾

鄒雨彤

王淦(gàn)昌(1907年5月28日~1998年12月10日),中國共產黨黨員,中國科學院院士,“兩彈一星”功勛獎章獲得者。王淦昌是核物理學家,中國核武器研發的奠基人,在中國爆震、高能炸藥和脈沖技術等領域作出了巨大貢獻。

刻苦求學? 追求卓越

1907年,王淦昌出生于江蘇省常熟縣的一個小村莊,17歲考入清華大學物理系,成了第一屆清華大學的學生。

在清華園的4年,王淦昌對近代物理和物理學實驗技術展開研究。在吳有訓(物理學家,中國近代物理學的開拓者和奠基人之一)的指導下,王淦昌完成了中國第一篇有關大氣放射性實驗研究的論文——《清華園周圍氡(dōng)氣(一種惰性氣體,具有放射性)的強度及每天的變化》。

1930年,王淦昌考取了江蘇省官費留學生,前往德國柏林大學求學。在德國讀書期間,他前往很多歐洲著名的科學中心進行學術訪問。1932年,王淦昌順利獲得了博士學位。

熱心辦學? 自立自強

1934年,王淦昌回國后進入山東大學物理系執教,主要教授基礎物理學相關知識。在課堂上,王淦昌沒有死板地講授書面內容,而是引導學生獨立思考,因此獲得了很多學生的喜愛。那時的中國資源緊缺,王淦昌還會帶著學生們動手制作教學用具,培養大家的動手能力和解決問題的能力。

王淦昌在大學執教20余年,為國家培育了一大批物理學人才,鄧稼先、于敏等物理學家都曾是他的學生。在他的積極推動下,山東大學成功建立了近代物理學實驗室。不僅如此,王淦昌還十分關注家鄉的教育情況。1946年春,王淦昌回江蘇老家探親,在得知常熟縣楓塘灣的小學因沒有經費而停辦后,立即決定給學校捐款,協助辦學。

攀科學高峰上物理“戰場”

20世紀50年代,王淦昌等科學家在云南昆明東川一座3200米的山峰上,建起了中國第一個宇宙線實驗室——落雪站,發現了一系列奇異粒子(一種存在于宇宙射線中的粒子),使中國宇宙線研究躋身世界前列。

1956年9月,王淦昌作為中國代表,前往蘇聯杜布納聯合原子核研究所研究基本粒子。在原子核研究所工作期間,王淦昌領導的小組發現了反西格瑪負超子。

1961年4月3日,王淦昌受命秘密參與原子彈的研制工作。當時他已年過半百,但面對任命,毫不遲疑地說:“我愿以身許國!”他毅然放棄了自己的研究方向,投入了全新的核領域中。

從此之后,他化名“王京”,默默地為中國的核事業奮斗十余載。他指導設計原子彈的實驗元件,很快便基本掌握了原子彈內爆的手段和實驗技術。原子彈成功爆炸后,王淦昌又馬上參與到氫彈關鍵技術的攻關工作中。他用一生踐行了“以身許國”的誓言。

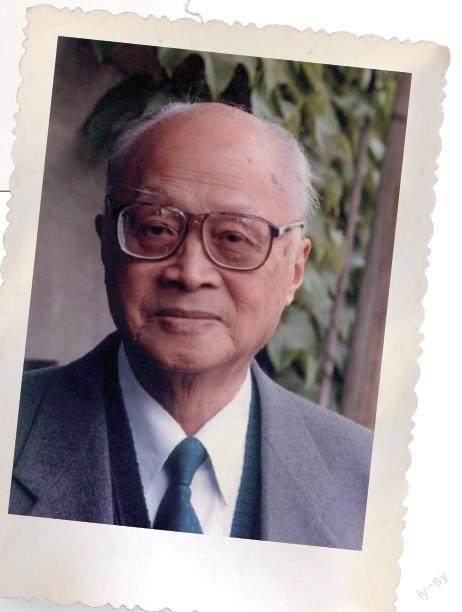

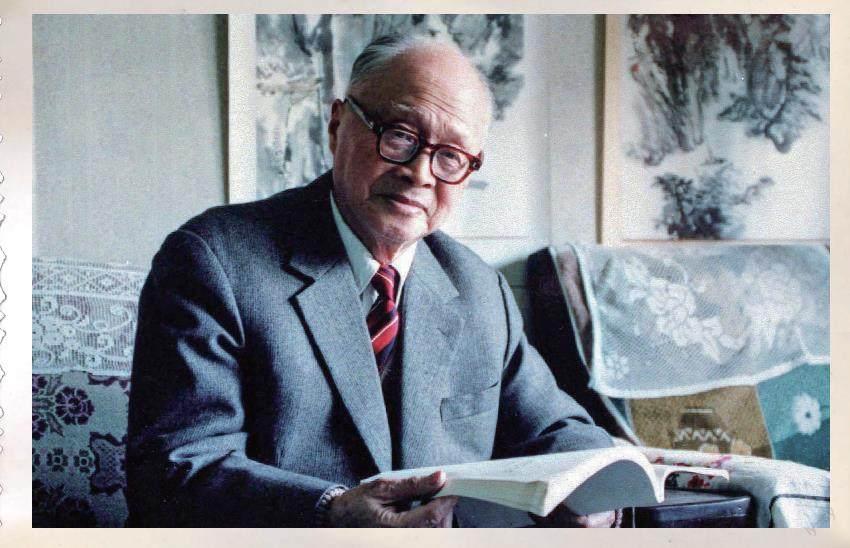

? 1994年12月15日,王淦昌在家中

王淦昌說:“我認為國家的強盛,才是我真正的追求,那正是我報效國家的時候。”他把畢生的智慧都獻給了中國的科學事業,為后人留下了寶貴的精神財富。

知識鏈接

超子是基本粒子的一員。粒子是比原子核小的基本物質構成單位,每一粒粒子都有一個與自己部分相同、部分相反的反粒子,就像鏡子對面的它。反西格瑪負超子是超子的“鏡像”,它的發現轟動了當時的世界物理學界。

(責任編輯 / 牛一名? 美術編輯 / 周游)