青年自殺及其矯正的社會機制

——一項青年自殺未遂個案的歷時性研究

王 青

(貴州民族大學 社會學院,貴陽 550025)

一、引言

自殺是一種總體社會事實[1]。在所有自殺的人群中,青年是一個值得關注的群體,不僅是因為青年是一個國家的希望,更重要的是青年承載著家庭的存續和情感寄托。根據WHO官網數據,全球自殺占死亡人數的1%以上,并且58%的自殺發生在50歲之前,其中自殺是青年(15~29歲)的第一大死因。[2]而在國內,雖然近年來青年自殺率總體呈現出下降趨勢,但自殺卻是青年排名前列的死因。[3]

目前,國內關于青年自殺的研究已經取得了豐碩成果,但總的來說,這些研究大多將青年放在“青少年”這樣一個籠統的概念下,很少把青年自殺和少年自殺區分開來單獨進行研究。毫無疑問,青年自殺與兒童自殺有著顯著區別,其中最主要的區別是青年已經具備了理解自殺行為的意義及后果的能力,從這個層面上說,這才是真正意義上的自殺。因此,有必要將青年自殺研究從青少年自殺研究中分離出來單獨開展。

就青年自殺的影響因素看,公眾習慣于將自殺原因歸結為自殺者患有抑郁癥,想不開、壓力大,甚至導向愚蠢、自私、不孝等道德指責。這種粗糙的、靜態的理解,無疑簡化了自殺的社會根源,忽略了個體與社會之間復雜的互動關系。與此類似,精神醫學和心理學界也存在一個基本預設,即認為自殺是抑郁癥或者精神疾病的表征,是易損特質、精神障礙、認知失調的結果,并建構出了相當多的理論模型解釋自殺行為[4]。因此,一旦青年出現了自殺意念或者自殺行為,就被自然地劃歸為心理學或者精神醫學的研究范圍,社會學的聲音逐漸被遮蔽。但是,幾乎所有研究自殺的學者都承認一個基本事實:自殺是社會和個體心理、精神等因素綜合作用的結果[5-6],過度側重醫學和心理學的研究并不利于自殺研究的整體推進。另外,忽視社會因素也有系統性風險,而最直接的就是造成我國的自殺防治模式是一種分散型防治[7]。

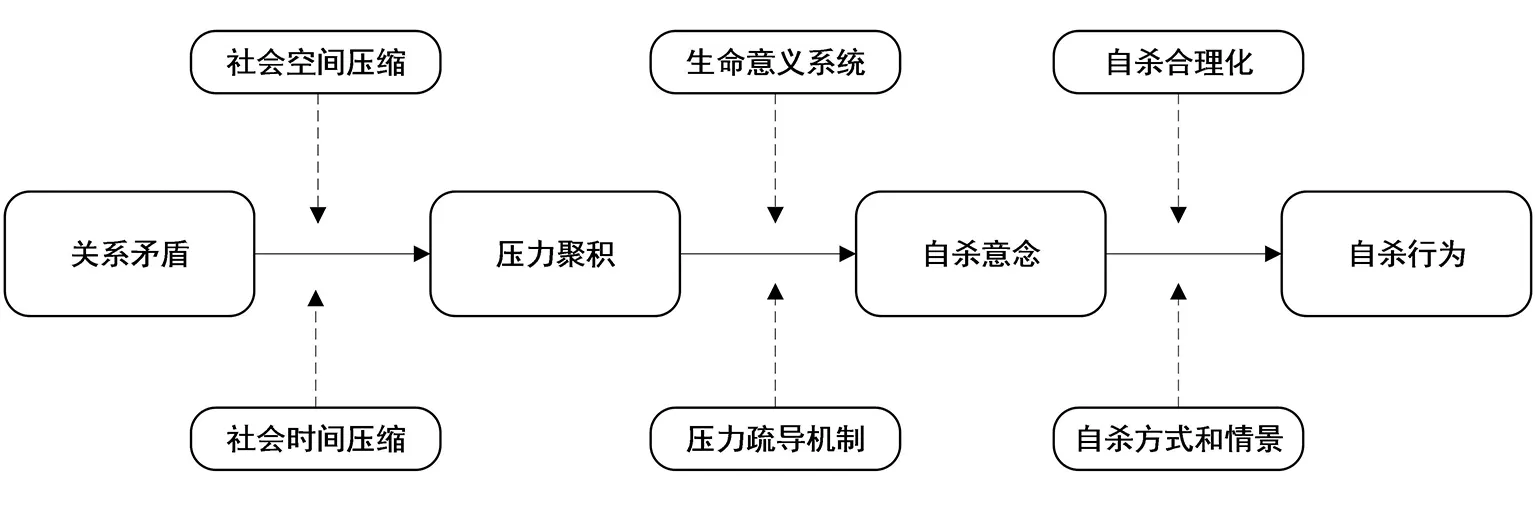

如何將影響青年自殺的個體因素和社會因素有效地統合起來,以展現自殺及其矯正過程的全貌?這是一個重要的理論議題。近年來,隨著社會資本理論被引入自殺研究[8-9],自殺研究視角有了新拓展,這也給我們研究青年自殺行為提供了新思路。另外一個事實是,自殺不是“一起事件”,而是“一串事件”,它是一個過程[10],因此探究個體的生命歷程對于自殺研究具有重要意義。鑒于此,本研究借鑒生命歷程理論,提出了過程主義分析范式,并把“關系矛盾-壓力聚積-自殺意念-自殺行為”作為基礎分析框架,通過拉長時間線,對一名沒有重大身心疾病的自殺未遂青年自殺前后的生命歷程進行了深描[11]、拓展[12],試圖系統性地描繪青年的自殺過程和矯正過程,勾勒出青年自殺的形成和矯正的社會機制。

二、自殺分析的理論框架

涂爾干在《自殺論》中是這樣定義自殺的:“人們把任何由死者自己完成并知道會產生這種結果的某種積極的或者消極的行動直接或間接地引起的死亡叫作自殺。”[13]這一定義已成為學者們的共識。基于這一定義,本部分我們將歸納目前自殺研究中兩種主要的研究范式及相關理論觀點,并在此基礎之上闡釋本文運用的理論視角和分析框架。

(一)個體主義范式:一種基于個體因素的能動論

個體主義范式一直是自殺研究的主流范式,它比較強調人的能動性,認為自殺是個體的主動選擇,因而自殺的原因主要是個體自身造成的,通常以生物醫學、精神醫學、心理學研究為代表。尤其是在西方,大部分自殺研究者是精神科醫生,他們最主要的預防干預方式是藥物治療,給重度抑郁患者或有自殺傾向的病人施用抗抑郁的昂貴藥物,同時還研發了數種心理療法來配合藥物治療。[14]與之相似,中國關于自殺的研究也主要集中在精神醫學、生物醫學和心理學等領域,這些研究側重于探究精神疾病、遺傳基因、心理障礙、心理壓力、個人認知、生命意義價值觀等因素對于自殺的影響。在此范式下已經涌現了許多自殺理論,主要包括自殺差異激活理論、自殺人際理論、自殺行為認知模型、自殺圖式評估模型、動機-意志整合模型[15],以及自殺行為三階段理論[16],等等。總體而言,個體主義范式更加關注自殺作為疾病的一面[17],對自殺的研究是緊緊圍繞個體而進行的,其干預措施要么通過藥物治療,要么通過心理治療。正因如此,可以說基于個體主義范式的研究天生就具有一定缺陷,它無法解釋那些沒有身心疾病的人的自殺行為,因而招到一些社會學家的批評。

(二)整體主義范式:一種基于社會因素的結構論

整體主義范式認為自殺不僅是個體的主觀選擇,更是社會力量決定的。這類研究主要集中在社會學領域,通常以自殺率(或自殺潮)為切入點,探究自殺呈現出的社會秩序及其社會根源,具有鮮明的結構論傾向。如陳柏峰[18]對湖北京山農村的老年人高自殺率進行研究,歸納出了老年人的四種自殺類型;而楊華和范芳旭[19]則從大量的案例中提出了自殺秩序的概念,進一步解釋了老年人自殺率高的原因。在自殺的社會學理論建構方面,吳飛[20]提出了“過日子”的概念,指出自殺源于家庭權力失衡。楊華[21]則把社會結構和社會價值的沖突概括為自殺的原因。林輝煌[22]從社會整合視角出發,認為農村青年婦女自殺是由青年婦女主導的個體主義整合模式與由老年人主導的家族主義整合模式發生了劇烈的沖突所導致。近年來,楊華[23-25]又提出了“分化、競爭與壓力”的社會學分析框架,闡釋了社會分化過程中產生的競爭和壓力對自殺的影響。可以看出,整體主義范式下的研究更關注抽象的個體,關注自殺率和自殺的社會成因。不可否認,自殺率的確有其自身運作的規律,但若研究者一味想從自殺率中尋求規律,則很容易陷入社會決定論,忽略自殺中那最重要的個人能動作用。

(三)本文的理論視角和分析框架

自殺是個體因素和社會因素共同作用的結果,因而突破整體主義范式和個體主義范式的局限顯得尤為必要。從社會學角度而言,自殺行為是一種典型的社會行動,自殺研究中的個體主義范式與整體主義范式之爭本質上是社會行動的能動與結構之爭。吉登斯[26]的結構化理論,意識到了時間在社會建構和社會約束中發揮的重要作用,為促進社會理論融合提供了典范。相似地,由于考慮到了時間因素,在行動研究中,生命歷程理論也成為學者們廣泛推崇的重要分析視角。[27]為此,本文借鑒生命歷程分析方法,嘗試提出一種新的自殺研究取向,即過程主義范式,以架通個體主義和整體主義范式之間的鴻溝。

所謂過程主義范式,即認為自殺是在特定的社會時空范圍內,個體的“重要他人”之間或個體同“重要他人”之間關系緊張或沖突,使個體產生持久而又無法紓解的心理壓力,導致其面臨生命意義危機,進而形成了自殺意念,最后導致其自殺。這一范式比較強調社會時空、關系矛盾、心理壓力、生命意義、自殺意念、社會支持等因素對自殺行為的影響,側重于從個體與現實的互動過程來考察自殺行為。

過程主義范式的提出有其經驗和理論基礎。大量經驗研究[28-32]表明,關系矛盾是造成自殺的重要誘因,它會造成心理沖突。當個體無法處理好沖突時,就會體驗到痛苦,即壓力或扭力;心理的痛苦迫使個體作出理性選擇,可能產生自殺意念,并通過自殺緩解扭力。[33]因此,我們從關系矛盾出發,構建了過程主義范式下的一個基礎分析框架(如圖1),并試圖在個案研究中探究這一過程具體是如何運作的,以此為基礎嘗試進一步勾勒出自殺形成和矯正的社會機制。

圖1 本文的基礎分析框架

三、研究方法:對象選擇、數據收集與案例描述

自殺研究最大的困難在于無法詢問已自殺的人群,這給自殺研究帶來極大的限制。不過,根據涂爾干的說法,“自殺未遂也是屬于自殺這種意義上的行動,只是在引起死亡之前就被制止了”[34]。從這個層面而言,自殺未遂者和成功自殺者并沒有本質上的不同,因此通過調查自殺未遂者來進行自殺研究也是一種可行方法。此外,在中國,自殺同抑郁癥等心理問題一樣,是一個高度敏感且被嚴重污名化的話題,很難通過正常的途徑獲取到自殺的個案,而且極難進入田野進行資料收集;即便進入田野,自殺未遂者或者其親人也可能由于擔心被另眼相待而隱藏真實情況。因而只有取得對方完全信任,以參與觀察法和深度訪談法這種高度親近的方式獲取資料,才能盡量還原與自殺有關的真相。

基于上述考慮,本文以一起自殺未遂個案G為研究對象,主要通過參與觀察和深度訪談法收集相關資料。G為筆者一個關系十分親近的大學同學兼老鄉(曾自殺未遂并已回歸正常生活)。由于學習和生活經歷的交叉,筆者對G自殺前后的重要事件均有所了解。2015年3月,G自殺事件發生后,筆者同兩位女同學在醫院照顧G一天一夜,在此期間初步了解了事件的前因后果,而后一直同G保持著不定期的聯系。2017年8月,筆者應邀在G老家游玩了兩天,與G及其父母圍繞G自殺后的相關生活經歷進行了深度交談,并通過事后回憶的方式進行了記錄。2019年5月筆者參加了G的婚禮,并了解了G當時的生活情況。2022年12月,筆者通過電話告知G本文的研究目的,獲得G的支持,隨后又進行了近兩個小時的深度訪談,進一步還原了G自殺前后的整個過程和相關想法。

由于本文重在以一種歷時性的方式深描G的自殺及正常生活回歸的過程,因此,下文將重點從G的生命歷程及重要事件出發,去還原G自殺及其回歸正常生活的整個過程,并試圖勾勒出G自殺的形成機制和矯正機制。

四、自殺的形成機制:G自殺的過程分析

(一)關系矛盾:家庭結構的失衡及其“畸形”運行

大量研究[35-37]發現,家庭因素與自殺具有密切聯系。對G來說,家庭關系矛盾正是其自殺的根源。G家住農村,其母未婚先孕又家境貧窮,她出生后不久便被送到外婆家撫養,直到快進入初中時才回到原生家庭之中。在外婆家,G因成績優異,常常得到外婆的夸獎。但回到原生家庭之中,G長期目睹父母吵架,給她帶來了極大的心理壓力。

“記得有一次母親提起燒開的水壺說要燙死父親,還有一次父親一個拐肘打在母親眼睛上,很久了都還是青的,現在想起來我都還很害怕。……因為那時候剛回到家嘛,一看到他們吵架,我就站在旁邊哭,但他們只顧著吵,然后我就哭得更大聲,我好天真,以為這樣就能夠讓他們停止爭吵,但后頭都是以我被打而告終。這樣經歷過幾次之后,每當他們再吵架時,我就只能獨自一個人躲在被子里哭……。生活在這樣的氛圍里真的很壓抑,尤其是聽到老家同學議論,我都覺得抬不起頭。”(訪談材料)

長期家庭矛盾,讓G不可避免地對自己原生家庭的氛圍產生了負面感受。不過,在G的思想觀念中,一直有兩個家的概念,一個家是心理層面的家,即外婆家,另一個家是事實層面的家,即原生家庭。正是這種“兩個家”的觀念使得G能夠在兩個家庭之間來回穿梭,讓G能不斷釋放掉原生家庭中的壓力,不至于過早萌生出自殺意念。

“我一直認為外婆家才是我真正的家,我父母的那個家對我來說,就像是一個客棧那樣,所以以前看到他們吵架,雖然難受,但是我還不至于絕望,因為我還可以回外婆家……。我總是期待著寒暑假,這樣我就能再回外婆家。所以學校一放假,不用父母管我就自己背著書包走了。”(訪談材料)

G將原生家庭僅僅看作提供生活保障的學習空間(下稱“原生家庭空間”),而外婆家才是G真正心理認同的生活空間(下稱“實際家庭空間”)。在原生家庭空間中,父母主要承擔的是撫養的角色,G感受到的是相對冰冷和被眾人調侃的家庭關系。而在實際家庭空間中,G因乖巧和成績好而經常受到外婆的夸獎。因此,G在自殺前一直按照“上學在原生家庭空間(痛苦)-假期在實際家庭空間(緩解痛苦)”的程式“例行化”地生活著。

(二)壓力聚積:社會時空的壓縮及壓力疏導機制的失靈

社會時空對人具有不可化約的規制性。社會空間本質上是一個具有意義的關系空間[38];而社會時間具有節奏、律動和節律,是日常生活得以重復并例行化的條件[39]。顧金土[40]曾以時空壓縮視角分析了社會躁郁現象,認為社會時間壓縮的最大特征在于“忙碌”,一系列事件迅速聚集,會讓人失去對過程的控制能力,產生無力感和角色焦慮;而社會空間的壓縮會產生“擁擠”現象,從而引發社會問題(由于社會空間可以看成關系空間,故本文把社會關系矛盾、社會關系斷裂等都看作是社會空間壓縮現象)。G的自殺正是其社會時空壓縮后的結果。

G自殺前,面臨著一系列時空壓縮事件,導致G心理壓力迅速積聚而無法疏導。從社會空間方面看,G在自殺前面臨著三次重要關系的空間壓縮:一是過年期間,父母連續性的爭吵,導致原生家庭空間持續扭曲;二是隨后外婆的去世,導致實際家庭空間的解體;三是回到學校后與男朋友的分手,導致親密關系空間的破碎。空間壓縮使得G承受著巨大心理壓力。

“那年過年的時候,父母又在吵架,還當著我和弟弟的面打起來了,我心里覺得憤怒、羞恥,真是受不了……。沒過幾天,外婆就去世了,當時聽到消息,我感覺天都要塌下來了。后面去外婆家吃酒,每看到一個人哭,我都忍不住跟著哭……。那段時間我心里面都空落落的,整天頭腦中都想著父母在吵架,外婆死了,我沒有家了,沒有人關心我了,我以后怎么辦……。后來男朋友QQ找我聊天,我都沒有回復,因為他根本不理解我,說我想得多,甚至有次還說我是神經病……。可能因為我是天蝎座,天生就比較敏感吧,所以我就向男朋友提出了分手,主要是當時(對人生)覺得無所謂了,對什么都沒興趣,就直接說我不喜歡他了,那時我就想和所有人撇清關系。”(訪談材料)

從社會時間方面看,G關系空間壓縮的同時伴隨著其社會時間壓縮,即一系列難以承受的事件迅速積聚在開學的時間段。除了父母吵架、外婆離世、男朋友分手等事件集中在一起外,回到學校后,G還看到室友都在為考研和工作而努力,與自己的生活狀態形成了強烈反差,G感到自己面臨著一股巨大的壓力。但是,由于G關系空間的矛盾和斷裂,G的心里話無法向任何人傾訴,壓力疏導的通道被堵塞了,縈繞心間的心理壓力逐漸演變成為一種驅之不去的自殺意念。

(三)自殺意念:生命意義的迷失與身體的痛苦遭遇

自殺意念一般指個體打算自殺但沒有采取實際措施的想法。“自殺意念雖然并不一定導致自殺行為,但它卻是導致自殺行為發生的主要環節和必然階段。”[41]自殺意念的產生因素有很多,但是擁有“活著沒意義”這樣的虛無感幾乎是所有自殺者的共同感受。一些醫學研究[42-43]也表明,生命意義是影響自殺意念形成的前置變量,它與自殺意念呈負相關。通過訪談發現,G一開始對自己生命意義的思考就是與自殺有關的事件緊密聯系在一起的,而外婆是其生命意義最重要的來源。由于外婆過世,使得G認同的實際家庭空間解體,G由此喪失了生命意義的重要來源。

“我第一次聽說自殺記得是在學海子的詩的時候,好像是在我讀初中的時候吧,老師說海子是臥軌自殺的,當時我就被嚇了一跳,想不通怎么那么有才的一個人會想著去死呢?好好活著不好嗎?后面我才發現很多名人都是自殺的。所以我有時候就會去想,人活著究竟是為了什么?……。其實,我一直到大學都沒有想明白這個問題,以前就覺得以后讀完書賺了錢就給外婆買衣服,買好吃的,孝敬她,這可能是那時候最想做的事吧。”(訪談材料)

此外,如前所述,G社會時空的壓縮給她造成了嚴重而又無法紓解的心理壓力。久而久之,隨著心理壓力的累積,G身體開始出現了一些癥狀,并逐漸演變成為難以承受的、巨大的并且無法消解的身體痛苦,主要包括失眠、抑郁、注意力不集中、身體功能下降等,這些痛苦進而讓她產生了“生命意義危機”,并促使她把死作為逃避痛苦的唯一手段(逃避痛苦也屬于下文自殺合理化的一方面),由此萌生出一種揮之不去的自殺意念。

“那段時間就感覺有一股壓力,壓得我喘不過氣,我整晚整晚地失眠,閉上眼睛就看到父母在吵架,腦袋感覺停不下來,早上起床飯也吃不下,身體昏昏沉沉的,那種感覺真的太痛苦了,那時我好想逃離……。突然有一天,我想到人到頭來,不就是一死嘛,就是死法不一樣而已,然后頭腦中好像就有一個聲音告訴自己,自殺吧,自殺吧!……。后面就是每天心里都會聽到這個聲音,就感覺身體被控制了,現在想起來,當時好像完全就是這個聲音喊我那樣(跳樓)的。”(訪談材料)

(四)自殺實踐:自殺策略的選擇和自殺行為的實施

正如G所說,她的自殺意念極其頑強,幾乎完全指引著G的身體行為。不過,G從自殺意念到自殺行為,還經歷了兩個關鍵階段:一是將自殺行為合理化,二是尋找合適的自殺方式或者遇到合適的情景。

其一,自殺行為的合理化。如果說自殺意念是表明個體內心想不想自殺的問題,那么自殺行為合理化則是表明該不該自殺的問題,兩種意念的博弈情況決定了一個擁有自殺意念的人是否真正采取自殺措施。而如何合理化自殺行為?一方面,在G的觀念中,她認為自殺并不是一種疾病,反而是一種“美”。“有時候我反而覺得自殺很美。不知道你看過《挪威的森林》沒有,里面的主人公是自殺而死的。很多人惋惜,其實當時我看到那里的時候一點也不覺得震驚,因為我覺得只有自殺才是她最好的歸宿,而這才是這部小說最美的地方。”(訪談材料)另一方面,如前所述,G把自殺看成了自己逃避壓力和痛苦的唯一手段。這種將自殺看成是“美”和拯救自己的唯一方式的想法,使G在思想層面并沒有作太大的斗爭就將自殺行為合理化了。

其二,自殺方式和情景。自殺受到自殺方式和自殺情景的影響。自殺方式主要指以什么方式自殺,它是一個主動選擇的過程;而自殺情景指的是自殺者處在什么樣的社會情景中,更多地是一種被動選擇的過程,因而自殺既具有必然性,也具有偶發性。[44]在G的案例中,這種必然性和偶發性都有所體現。必然性方面,G一直謀劃如何自殺,在跳樓自殺之前,她已經自殺過一次,只不過并未成功。“之前我就嘗試死過一次了,我買了一盒感冒藥,晚上一口全部吃了,但是第二天還是醒來了,就只是頭昏和胃不舒服而已。后面我就用手機搜索有關自殺的內容,看怎么死才好……。那時自己每天在學校都偷偷摸摸的,經常到寢室周圍、圖書館周邊那些地方去逛(尋找自殺地點),看哪里合適。”(訪談材料)偶發性方面,G第二次跳樓自殺,更多取決于當時偶然的情景,并不是她的主動選擇。“那天,我正好和同學在圖書館,我媽打電話說是生活費打給我了,無意間我又聽到她還在和父親吵架,我真的很窒息……。我就站在四樓的窗臺上向下看,我感覺我的身體特別想從那兒飛下去,也沒管下面是什么,我閉著眼睛,任由身體走,就從四樓飛下去了。”(訪談材料)

總之,G的自殺并不僅僅只是一次關于G的自殺事件,而是一串連續的與G自殺有關的事件的集合,既有偶然性也有必然性。家庭關系矛盾是G自殺的根本原因,個人社會時空的壓縮則是必要條件,它們導致G的心理壓力迅速聚積并無法疏導,使其產生了生命意義危機,進而形成了自殺意念。而合理化自殺行為、選擇合適的自殺方式和遇到合適的情景,則直接影響了G從自殺意念走向自殺行為。由此我們可以嘗試勾勒出自殺的形成機制如圖2。

圖2 G自殺形成的過程/機制分析圖

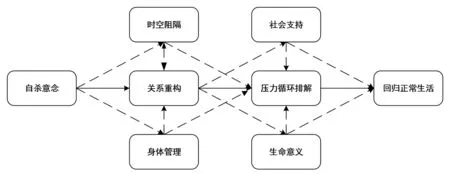

五、自殺的矯正機制:G回歸正常生活的過程分析

一個自殺未遂或擁有自殺意念的人回歸正常生活的過程實際上就是自殺意念徹底消失并不再產生自殺行為的過程,這是一個自我與社會之間不斷拉扯的過程,只有將個體放入特定社會時空中,才能更好地進行理解。

(一)身體管理:受損身份的管理與日常生活的監護

美國社會學家戈夫曼[45]曾提出了“污名”這個著名概念,并用它來指一種令人大大丟臉的特征,而蒙受污名者的社會身份則是一種受損身份。一個擁有污名特征的人會時常處在“丟臉”和“會丟臉”兩種情景之中,前者出現在污名特征暴露在常人面前時,而后者則出現在污名特征還沒有被發現前。因而對于擁有污名的人而言,污名信息的控制就顯得尤為重要。在中國社會中,自殺未遂無疑是一個非常嚴重的污名,自殺行為暴露是自殺未遂者再次自殺的危險因素。[46]因此,G自殺被救后,學校和家庭都在極力遮掩G自殺的事實,以防止G再次自殺。從學校方面看,學院將G的自殺定性為一起意外摔倒事件,努力控制相關信息的傳播,并建議G的母親為其辦理兩個月的請假手續,返校后正好是畢業時間。從家庭方面看,G的母親從未向任何人(包括其父親)提及G自殺的信息,對外只是聲稱G摔傷請假回家養病。

同時,學校和家庭除了幫助G管控污名身份外,還對G的身體進行了“監護”。G請假期間,母親帶她到市級醫院進行診治,當時其母親為當地酒店的衛生管理員。G同母親生活在一起,吃住都在酒店,這方便了母親對G進行照看,延展了G恢復身體機能的時間,確保了G不會再次發生自殺行為。

“我媽媽帶我去看醫生,講了我的(自殺)經歷,醫生診斷后,說我就是摔傷了,還有點輕度抑郁癥,不過沒什么大問題,當時還開了很多的藥,有治療摔傷的,也有一些是治療失眠的,吃了之后感覺好了很多……。(后面)還是會有(自殺的)那種念頭,不過因為我們就住在酒店一樓,即使我再想不開也沒辦法(實施)啊!而且,她一會兒就回一次房間,就像在監控我一樣。不過我曉得她就是怕我再想不開,所以我就沒有再那樣(自殺)了。”(訪談材料)

G實際回到學校是在2015年4月底,回校的第一天,書記就找她談話,向她說明,她的事情其他同學都不知道,叫她放寬心,不要有心理壓力,而且還建議她報考家里面的事業單位。自G回到學校后,輔導員經常從室友這一側面關心著G的生活,而其他同學也確如老師所說,只是覺得G是生病了,并沒有顯得太過于異常。由于學校和家庭對G自殺的事實進行了掩飾,對其日常生活進行了監護,G回校后沒有再次出現自殺行為。但是,從訪談中可以知道,G的自殺意念并沒有消失,它真正消失是在其正式參加工作之后。

(二)時空區隔:原有日常生活世界的徹底斷聯

正如伯格和盧克曼[47]所言,只有隔離舊有的社會時空,用新的“可信結構”替代“原有世界”,并通過重要他人的“知識”中轉,才能幫助個體重塑并維護新的現實。G自殺未遂事件發生后,正是通過與原來那充滿矛盾的社會空間的徹底斷聯,才為她回歸正常生活創造了必要的社會條件。

從社會空間方面看,不論是G的原生家庭空間,還是學校學習空間,在G看來都有一種“被監控的感覺”。為了逃離這兩個關系空間,G結合老師的建議,在2015年5月份報考了特崗計劃(鄉村小學英語教師),她特意選擇了一個離家較遠的鄉鎮,以便能夠“重新開始”。而最終結果也比較令人滿意,她順利通過了筆試和面試,并于同年9月正式入職。參加工作后,G在身體上擺脫了那個充滿矛盾的家庭空間和令其不舒服的學校空間,同時也擺脫了對原生家庭的經濟依賴。“一參加工作,我就把以前的電話和電話號碼全部換了。第一年幾乎沒有和家里面打過電話,過年我都沒回家,反正就是想到家里就煩……。我就住在學校里面,學校旁邊就是教師公寓,一人一個大房間,廚房衛生間客廳都有,很方便的。”(訪談材料)

從社會時間方面看,G在時間上也同過去的矛盾關系斷聯了。G工作后,其個人時間基本上都是被工作和休閑娛樂支配著。每天大概9點左右上課,下午4點30左右放學,其他時候就是備課以及被迫參與娛樂活動、家訪等。“剛開始去的時候,因為是鄉村小學嘛,老師就幾個人,除了音樂課,基本上什么課都要上,很忙的。下班后備完課好不容易有點時間,我們那個校長哦(工作期間住在學校),晚上喜歡拉著我們玩游戲,根本沒有時間想其他事情(包括自殺)……。我周末大多時候都是和同事玩去了,不想去都不行。因為我們同一批考進來的有三個人,都是不同縣的,一般走哪里玩他們都會拉著我一起。后面又考進來兩個,不過有一個現在到鎮中心小學去了。”(訪談材料)

不難看出,G到鄉村小學工作后,由于工作地點離家較遠,加之密集的課程安排和具有一定強制性的休閑活動,較大程度上阻斷了她同原生家庭空間的關聯,進而阻斷了家庭矛盾的壓力傳導至其身上的通道,使得G“胡思亂想”的時間受到擠壓。這種時空區隔為G回歸正常生活奠定了重要的社會基礎。

(三)關系重構:壓力疏導機制的修復和生命意義的重拾

社會關系是社會支持的重要基礎,社會互動是生活意義的重要來源。時空區隔不僅阻斷了G同原生家庭的聯系,而且使G得以重構社會關系,為其提供了社會支持和疏導了來自日常生活世界的壓力。同時,在新的社會時空中,通過與“重要他人”的社會互動,G逐漸對新的生活產生了認同,重拾了生命的價值和意義。

首先,關系重構為G提供了社會支持,幫助G修復了壓力疏導機制。G在工作空間中,頻繁交往的“重要他人”有校長、其他同事、學生和家長幾個角色。由于工作空間處在鄉村,G的很多同事都住在學校教師公寓,工作與生活的重疊大大增強了G同這些關系網絡的黏性。這種密切參與式的人際交往不僅讓G得到了放松,還為她提供了社會支持,緩解了工作和生活的壓力,G的壓力疏導機制得以健康運行。

其次,關系重構使G逐漸找到了生命的價值和意義。“人是懸掛在自己編織的意義之網上的動物”[48],而這種意義通常產生于人與人之間的互動過程。G正是在社會關系的主動或被動的建構過程中,逐漸認識到自己的價值和責任,重獲了生命意義。“看到那群孩子,我就想起我小的時候。有一天放學要做家訪,剛好是下雨天,有個孩子沒有雨傘,我就護送他回家,沒想到一走就走了兩個多小時。他的鞋子走著走著就從中間斷了,我看著好心痛……。他們其實很聰明的,我想著我一定要好好教育他們,讓他們能夠走出去,不能再像這樣了。后來,我被調到鎮中心小學,這種感覺更強烈了。”(訪談材料)

此外,隨著社會交往的深入,G接受了同事介紹的相親對象,并于2019年結婚,已育有兩子,現在還準備考取在職研究生。正是教好學生的社會價值感、育好孩子的生活責任感以及考取研究生的自我實現感,構成了G生命意義的重要組成部分,讓G的自殺意念慢慢消失了。

總之,自殺意念的消失是一個比較復雜的過程,涉及個人和社會的復雜的互動,限于篇幅,我們就重要因素作簡要描述。可以看到,在G的自殺案例中,身體管理、時空區隔和關系重構具有基礎性意義。身體管理保護了G不至于再次自殺,時空區隔阻斷了原有的矛盾世界,幫助G進行關系重構,而關系重構則為G的社會支持和生命意義的形成提供了社會條件,使得G的日常壓力得以正常排解,自殺意念得以徹底消除,最后讓G回歸了正常生活。由此我們可以嘗試勾勒出青年自殺的社會矯正機制如圖3。

圖3 G自殺矯正的過程/機制分析圖

六、結語

長期以來,個體主義范式在自殺研究中一直占據著主流,同整體主義范式之間逐漸形成了一條難以逾越的鴻溝,且越來越有不可交匯之勢。借鑒生命歷程理論,本文將具有時間意涵的過程視角納入到自殺研究之中,提出了一種過程主義分析范式。以青年G的自殺未遂事件為例,系統考察了社會時空、社會關系、心理壓力、生命意義、自殺意念、社會支持等因素對青年自殺及其矯正過程的綜合影響,嘗試勾勒出了青年自殺及其矯正的社會機制,一定程度上克服了由個體主義范式和整體主義范式分野造成的局限。

“關系矛盾-壓力聚積-自殺意念-自殺行為”可以作為青年自殺的過程分析框架,在此過程中,應該注意社會時空壓縮、生命意義系統、壓力疏導機制、自殺合理性、自殺手段和自殺情景等因素對自殺的影響。對于自殺矯正過程而言,除了進行藥物或者心理治療以幫助個體消解心理壓力和身體痛苦外,我們還應該承認個體的身體管理、時空區隔、關系重構、社會支持等社會因素對于自殺矯正的重要作用。換句話說,自殺防治是一個系統工程,不僅需要關注個體身心因素,更需要評估社會因素,特別是個體關系空間的壓縮程度。幫助自殺個案阻隔原有世界,重構社會時空,這或許是未來社會工作干預自殺的一個重要方向。最后,值得一提的是,由于本文屬于個案研究,結論與觀點能否廣泛解釋其他自殺行為,尚需進一步的經驗研究檢驗。