讓醫療AI為自己的答案負責

辛穎 周云琨

2023年7月6日,上海2023世界人工智能大會上的一處AI+醫療展臺。圖/視覺中國

沒有一位醫生準確地診斷出他的病因。直到2023年ChatGPT火起來后,他的母親向ChatGPT求助。

“我一行一行地查看亞歷克斯的核磁共振記錄中的所有內容,并將其輸入ChatGPT。”他的母親說,ChatGPT的診斷結果是“脊髓栓系綜合征”。帶著這一診斷結果,他和母親拜訪了一名新的神經外科醫生,這位神外醫生看了一眼MRI(核磁共振成像)就給出了和ChatGPT一樣的結論,并指出了栓系的具體位置。

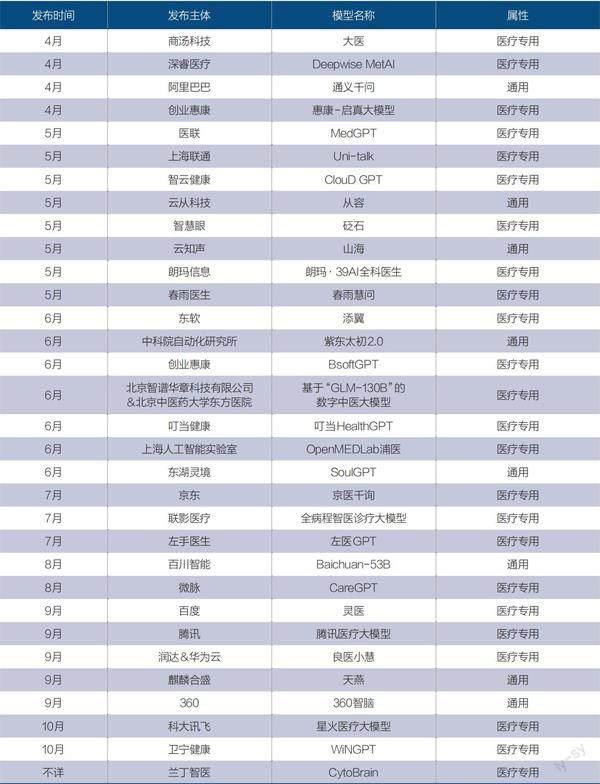

亞歷克斯的案例無疑是企業蜂擁進入AI醫療領域的動力。2023年10月24日,科大訊飛發布訊飛星火醫療大模型,據《財經》不完全統計,這已經是2023年國內發布的第32個醫療領域生成式AI大模型。

產品密集發布背后,企業開始尋找商業化出路,最撓頭的問題莫過于,產品能賣給誰?

公立醫院是產業界眼中最優的買單方。“可現在大家落地面臨的共同難題是,公立醫院系統缺乏引進購買的動力。”一家AI醫療大模型企業人士告訴《財經》,“一方面,新生事物沒納入公立醫院的考核體系,不像買其他軟件可以給醫院加分;另一方面,醫院內部的數據大多還沒打通,這對于大模型發揮最大效能會打折扣。”

如同難以破解的魔咒,AI醫療過去十數年在商業化之路上的難題——數據壁壘和缺乏支付方,仍然擺在那里。

“即便AI在醫療領域的滲透已經是確定性的趨勢,有著廣大的前景,但當下中國的AI醫療仍處于低谷期,要突破這個局面,關鍵還是看誰能掌握數據。”高特佳投資副總經理于建林說。

AI出錯,誰來負責

隨著生成式AI大模型的熱潮掀起,我們距離AI醫生更近了。

近半年醫療AI大模型持續推出。10月24日,App“訊飛曉醫”面向普通人群開放,可以提供預問診、體檢報告分析等。早在5月,春雨醫生在線問診產品“春雨慧問”中嵌入AI大模型,將在線問診原本的“人——人”模式,升級為“人——機器——人”。

AI大模型是指一個龐大復雜的神經網絡,需要通過存儲更多的參數來增加模型的深度和寬度,從而提高模型的表現能力,參數從百億起步,對大量數據進行訓練并產生高質量的預測結果。

公開數據顯示,互聯網搜索內容中有20%與醫療健康相關。但這里有一個問題,那就是如果AI不能對自己的答案負責,那么就不能走通商業模式。

目前能為醫療診斷負責的只有醫生。一位原互聯網醫療資深從業者分析,做醫療業務,最關鍵的在于責任和風險,要考慮合規的問題,誰能擔責任,誰才可能掙到錢。

表:2023年中國醫療AI大模型發布統計(截至10月26日)

注:本表為不完全統計,且不包括科研項目、開源項目、制藥和醫療設備運維大模型。資料來源:新聞、各公司官網 制表:于宗文

盡管像亞歷克斯的疾病診斷一樣,只要癥狀描述的足夠準確、充分,AI能給出正確的診斷結果,但ChatGPT對診斷結果不負責。

問題來了,如果醫生診斷出了錯,可以被諒解,因為人都是會犯錯的,機器出了錯怎么辦?這些疑問,目前無論是法律還是倫理都還沒理順。

所以,AI大模型產品要想走商業化道路,就得先從醫院的醫生入手,想辦法成為醫生的助手。

2023年5月,一家三級醫院的主任醫師試用了他的“新助手”,他為病人診療的時候,“助手”會錄音,自動幫他寫問診病例。

這款基于ChatGPT這樣的大語言模型開發的問診錄音機器人,“已進入十多家醫院的門診,幫助醫生節省時間”。北京左醫科技有限公司首席執行官張超介紹。

上述主任醫師給他的“助手”評分時,打了90分。AI助手丟掉的10分,是因為工作中存在一些誤差,比如醫生沒有詢問患者的月經史、婚姻史、生育史,但最終的問診記錄中包含了這一項,必須得醫生手動刪除。

如何嵌入醫院診療環節中,是企業努力想實現的產品。9月,百度集團推出“靈醫”大模型,想解決的是患者“排隊一上午,看診五分鐘”的困擾,“靈醫”的一個長項就是幫助醫院分診臺的醫護人員,為醫生精準匹配患者,讓醫生和患者的每一次面診效率更高。“靈醫”大模型已向200多家醫療機構開放體驗,除了26個互聯網醫療平臺,還有數十家公立醫院。

“預問診”,也可以節省病人和醫生的時間。商湯科技相關負責人向《財經》介紹,其與上海新華醫院合作面向掛號患者的“預問診”模塊,即將引入其AI大模型“大醫”,患者看醫生前可以先和AI溝通。

大模型的開發者們可以說是挖空心思,試圖包圍醫院的方方面面。問題是,醫院需要嗎?

醫生需要什么樣的AI

“差不多20年前,就有搜索企業希望本地搜索的功能進入醫院場景,當時醫院的信息繁雜,沒有很好的梳理,但后來發現,醫院的基礎設施不足以支撐,更重要的是醫院也沒有搜索信息的需求。”上述互聯網醫療資深從業者對《財經》分析。

過去20年,今天的AI醫療大模型產品,在上述從業者看來面對的情況還是一樣。

進醫院難,這是銷售人員都明白的。一是和既往利益者的競爭,比如一家新的護工公司想進醫院,醫院有需求,但是醫院原來有合作方,醫院負責人就要對比誰的服務好、誰的品牌大,甚至誰的關系好。二是醫療AI是不是醫院必需的助手,如果不是,醫院就沒有讓它們落地的動力。

隨著信息系統的升級,不少醫院已經有了臨床決策支持系統(CDSS),當醫生輸入病人主訴癥狀之后,系統就會自動提示可能的疾病,下一步是用藥建議。

“如果大模型產品只是給醫生提供診斷的線索,那本質仍然是一款輔助的搜索工具,只不過是從知識搜索升級為經驗搜索。”在上述互聯網醫療從業者看來,醫生日常工作大部分是診治常見病,可能不需要一個多聰明的機器人替他看病,需要的是一個笨一點的、準確性高的助手,“這體現不出大模型最有價值的地方”。

給升級版的“搜索”付錢,院長們思量就多了。

參照ChatGPT的商業模式,通過廣告、會員訂閱和算力來增加收入,顯然在醫療領域行不通,中國公立醫院占據了大半江山,它們不大樂意支付廣告費,會員和算力這也不在醫院管理者的考量之內。

想打動院長真金白銀地購買,首先得有臨床價值的輔助診斷工具。于建林指出,評估一個AI大模型的真正價值,無非是考慮算力、算法和數據,而在中國的醫療領域數據最為重要。

訓練一個有臨床應用價值的AI模型產品,至少需要數萬的臨床病例數據,但在于建林接觸的中國AI企業中,能有幾千的病例數據就非常不錯了。

大模型通過使用大量的模型來訓練數據,于是,“書本”訓練,成為醫療大模型的基礎訓練,“養料”來自海量的醫學教科書、行業指南。科大訊飛相關負責人介紹,通過與人民衛生出版社、中華醫學會雜志社、科學技術文獻出版社等深度合作,獲取了眾多的醫學書籍、臨床指南、醫學文獻、典型病例等權威醫學知識,擴充了模型的專業知識覆蓋度,極大地提升了模型的理解和咨詢回答的能力。

京東的醫療大模型“京醫千詢”,則是通過收集超億級的醫患對話數據,這來自線上問診建起的一個大數據庫,覆蓋了線上140余個科室的醫生、藥師、營養師和心理醫生。

“線上問診數據和線下醫療數據在質量上還是有一定差距。”于建林分析,短期來看,三五年內,一些在醫學領域原本就有優勢的企業,比如大型醫療設備企業,因為有大量的醫院業務,它們獲得數據的優勢明顯,AI搭配硬件去銷售,更容易走通。

國際上一些成熟的AI輔助診斷產品,已經可以大規模地臨床應用。但商業動力強,才是推動AI落地的閥門。比如一款AI結合的癌癥早篩產品,就是保險公司希望能夠更早的確診,以減少理賠的成本,所以有動力去推動,于是保險公司提供了高質量的臨床數據支持這一款產品開發。

保險付費是國際上已經走通的一條路,因為可以降低成本,保險公司樂意做。只是中國的商業健康保險發展尚不充分,不足以支撐成為強大的付費方。

于建林對《財經》分析,目前AI在醫療上的應用主要兩方面,一個場景是對患者,提供問診和健康管理;另一場景是幫助醫生來做AI的輔助診斷,比如AI影像。

路怎么蹚順了,還得中國的AI開發者們沉入醫院繼續研究。2023年9月24日,OpenAI創始人兼CEO(首席執行官)Sam Altman表示,如果有公司致力于解決GPT模型的一個小缺陷,不會產生可持續的競爭優勢。他的建議是,AI創業方向包括AI醫療,“優秀的AI醫療顧問將為社會帶來巨大福祉”。