聚落景觀學習谷

“原創實踐”欄目以傳播先進的設計理念,推動原創設計發展為己任,涵蓋產品設計、視覺傳達設計、建筑室內設計、交互設計等領域的精選國內外經典設計案例,專訪各界設計大咖,旨在為設計行業提供高質量的設計案例,服務廣大熱愛設計的讀者。

本期原創實踐欄目分享的設計案例包括眾建筑針對佛山一中“新生態”“新嶺南”“新創變”三個目標所做的項目——“聚落景觀學習谷”。一個建立在清晰網格基礎上的水平向連接的校園空間,組團式的教學和宿舍組團從網格中生長而出,形成一個有著深度互聯,像城市一樣的多樣化學習聚落;阿里健康聯合方正字庫開發的國內首套中文/注音/盲文轉化功能定制字體——阿里健康體,“希望設計能讓不同的人們在真實的世界里生活得更自由

眾建筑從三個問題開始佛山一中的校園設計:1)場地現狀擁有優越的生態魚塘自然環境,如何在新的校園保留生態多樣性?2)佛山一中的校園建筑有著自身鮮明的特色,如何延續并發展具有新嶺南特色的校園?3)面對新的社會變革,對人才的要求更加多元和復合,如何通過校園設計促進創新性教育?

三個問題分別對應新校園的“新生態”“新嶺南”“新創變”三個目標以及6 個設計策略。

新生態

保留生態多樣性和原生性、環境友好的新校園。

魚塘肌理化景觀

順德特有的魚塘生態,也稱基塘系統。基塘具有調洪蓄澇、調節氣候、積蓄養分等生態功能,維持著生態的多樣性和可循環性。

現有場地現狀大部分為魚塘,設計師希望可以在新的校園規劃中延續這種多樣的生態自然。

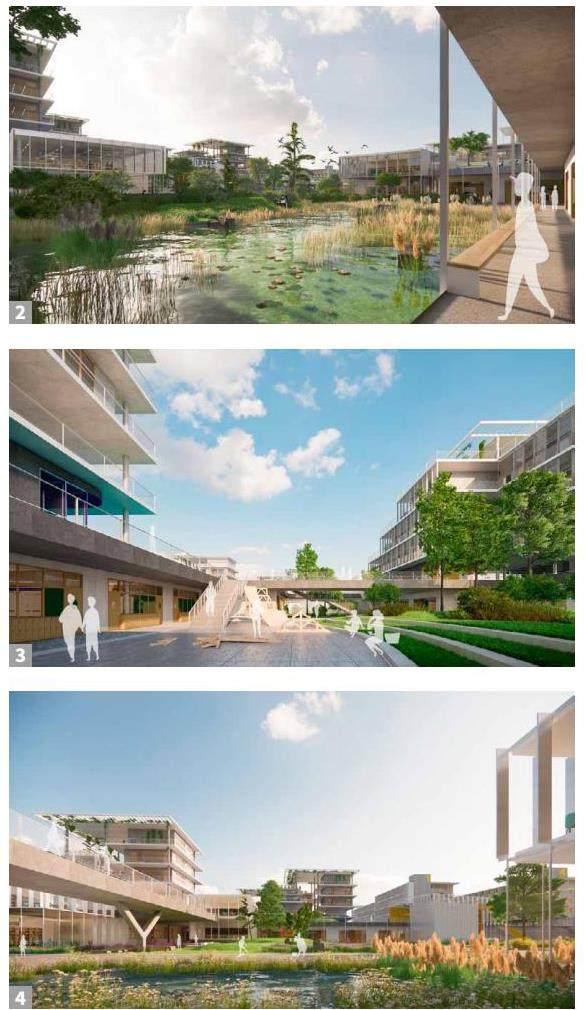

首先設計師保留了魚塘肌理的圖底關系,來形成立體化的團狀景觀系統, 每個團都是一個相對多樣又獨立的綠化群落。其次在峽谷區保留了相當面積的濕地景觀。

團狀景觀系統與裙房的輪廓相疊加相切,產生了地面層和平臺層兩個標高的立體景觀系統。地面層景觀包括中間的峽谷、以及大大小小的庭院。不同類型的景觀成為了自然教育最真實的課堂。

平臺層景觀主要有不同的團狀綠化,以及結合架空層有高差變化的微地形活動場地。

濕地型峽谷景觀

在初高中校區之間,共享的峽谷景觀分成三個區,分別是入口景觀區、中心景觀區和相對較大的共享活動區。南側和校園的入口廣場區相連接。

入口景觀區強調儀式感,是進入新校園空間的第一印象。并和入口的廣場區相連接。

中心景觀區的綠化植被較多,有著小森林、灌木、草地、濕地等多樣化的景觀類型。

北側的活動區提供較開闊的場地供初高中學生舉辦各種全校活動,兩側有大臺階可供觀看使用。

峽谷景觀南北連續,成為了兩側延邊側布置的公共建筑的對景,也是校園最主要的休閑綠帶。

峽谷不僅景觀種植多樣化,其中的濕地還可以作為降雨的排水緩沖以及進行雨水凈化,并形成特殊的水域生態系統。

新嶺南

校園的規劃和建筑設計對嶺南濕熱氣候有著積極的回應,并試圖形成新時代的嶺南特色。

嶺南氣候的回應

園林式規劃布局:這是順德春暉園,嶺南園林的主要代表。建筑、庭院和景觀交錯布置,通過“連房博廈”的方式把建筑與庭院連為一體,庭院相對比較幾何規整,建筑水池外圍邊界成群成組地布置,形成一種向心內聚的格局。

設計師試圖在校園里建立一個新的現代嶺南園林。建筑和景觀有機結合,有淺水池、臨水樓榭、濱水連廊等元素,以及結合教學空間布置不同大小交錯的庭院。

建筑的氣候化設計:佛山一中原校區的建筑有著自己非常鮮明的特色和對于嶺南氣候的回應。部分建筑有著英式建筑特征,也有大屋頂等中式特征的附加,以及揉合了不同程度現代主義的影響。

夏昌世先生從平面布局、立面遮陽和屋面通風隔熱等角度,結合現代主義建筑形式對新嶺南建筑已有不少成功的探索。

設計師也試圖從回應嶺南濕熱氣候的角度去探索一種嶺南建筑的新范式。

教學樓:教學樓有著促進通風的半室外中庭,以及對應的遮陽屋面格柵、用于降溫的屋面立體綠化。雙走廊設計及南向走廊的金屬網遮陽板使得教室擁有更好的光照舒適度及良好的通風。

綜合樓:行政樓通過內中庭提供了淺進深的辦公空間,并獲得更好的通風和采光。外立面設計有有水平遮陽板,提供遮陽的同時可以反射更加柔和的太陽光。

圖書館/食堂:圖書館、報告廳、社團活動室以及食堂有較多的東西朝向,立面設計有垂直遮陽板來有效阻隔日照。

宿舍樓:宿舍樓同樣在南向陽臺設置金屬網遮陽板。以及在樓體之間的公共通道設置兩層高的遮陽格柵,并結合立體綠化形成舒適的共享活動空間。

體育館:體育館和游泳館頂部設計北向鋸齒狀天窗采光,提供柔和均勻的室內光線。

標志性內外節點

在校園的整體規劃布局上,通過標志性重點公共建筑形成空間錨點,與城市以及校園內的景觀空間發生聯系,來獲得校園更好的公共性。

對外面對城市,如入口處的行政樓和三角廊架,以及東西兩側緊鄰主干道的體育場館等,形成標志性的城市節點。

對內面對景觀峽谷,如圖書館、報告廳、社團活動室以及食堂等,不同大小交替布置,初高中的設施隔景相望。

新創變

特殊教室采用連續院落式布局,教學樓采用內向組團式布局,以此來促進更多學科之間、學生和學生之間的交流。

多重院落的平臺

結合層層庭院布置的微地形平臺,是校園主要的交通平臺,連接了不同的教學樓以及宿舍樓。同時也是共享活動平臺,從教學樓各層可以輕松到達。

在平臺架空層設置社團教室,設置靈活開啟的折疊門,結合室外空間提供了多種不同的半室外學習場景。

設計師按照相同類型課程的特殊教室去布置庭院,同時也在庭院之間產生空間的交叉,去促進跨學科的交流。

通過可以整體開啟的立面,將教室空間延伸到庭院。庭院內也可以進行大型的裝置實驗以及自然教育等。

庭院式的布局同時利用嶺南建筑及園林里常見的室內“冷巷”的做法,形成良好的室內通風,并起到降溫的效果。

聚落式建筑組團

教學樓采用Y型組團式平面布局,擁有一個朝向峽谷景觀的半室外、U型圍合中庭,中庭在三層和五層各有較大的共享學習區,

有著更多樣的學習空間。南側教室面向峽谷層層退臺,來獲得更多更好的景觀活動空間。

初中一個年級一個樓,高中一個年級兩個樓,成組分開布置。同時初高中隔谷向望,可以形成視線的互動。

宿舍樓也采用組團式布局,高中部分六個樓、初中部分三個樓成組布置,兩層通高的門廳布置在中間公共通道部分,結合立體綠化形成陰涼舒適的灰空間,也是共享的非正式學習空間。

場地策略

初高中分列東西兩邊,通過中間的峽谷景觀緊密相連。所以這是一個既分又合的校園。峽谷從北往南一直延續到校園入口以及轉角公園。

1-場地現狀有順德特有的生態魚塘景觀,東南角規劃有轉角公園。2-景觀保留魚塘景觀的底圖關系,在初高中之間設置峽谷景觀,從北往南連續到轉角公園。3-特殊教室和生活配套用房采用院落式裙房布置,公共教學用房分布在裙房外圍。4-普通教室及宿舍采用聚落式布置,架空布置在裙房平臺之上。朝向城市和峽谷布置重要的公共教學用房,以充分利用內外景觀。教學樓聚落式架空布置, 并設置退臺面向峽谷層層跌落,相互對景。

總之,設計師希望實現一個有多樣的生態自然、可以促進學生探索和創新的新現代嶺南校園。

后記

眾建筑從8+1新校園第一季的深圳紅嶺中學競賽開始,到東莞未來學校、深圳五洲小學等設計,都非常關注連續及混合的水平性空間對于創新性教育的影響。水平向的多層連接意味著更多交流和聯結的可能性。

Mat-building也是這樣的一種水平向度的網格化空間系統。Team X的Alison Smithson認為,“Mat-building可以被理解為是匿名的集體空間的縮影。功能用于豐富空間肌理的內涵,并通過相互緊密聯系的模式以及留有增減和改變的可能性,來實現空間的重組和新秩序的定義,讓個體在其中獲得新的行動自由。”

柏林自由大學的空間概念也是基于對教育的反思,強調網格化空間帶來的的靈活性和可發展性,以及由此產生的學生和教師之間橫向交流的多元性。不同專業的教室和設施被均布分散在網格之中,以弱化等級性,強調空間的平等性。

“聚落景觀學習谷”也是一個建立在清晰網格基礎上的水平向連接的校園空間, 組團式的教學和宿舍組團從網格中生長而出,形成一個有著深度互聯,像城市一樣的多樣化學習聚落。