半夏瀉心湯加減治療脾胃陽虛證胃潰瘍的臨床效果觀察

杜依潔

胃潰瘍是臨床上非常常見的消化性潰瘍疾病。人體的胃內壁有一層起到保護作用的胃黏膜,當胃酸分泌過度會導致胃黏膜出現破損,進而引起該部位發生潰瘍,這種現象稱之為胃潰瘍[1]。胃潰瘍患者如不及時治療,極有可能發展為胃癌,對患者的生命安全造成嚴重威脅。目前臨床上對于胃潰瘍多數采取西藥治療,療效十分明顯,但存在少許不足之處,如反復發作等[2,3]。現階段,中醫治療在臨床中日漸受到重視,半夏瀉心湯是中醫治療胃潰瘍的主要藥劑。故本研究對80 例脾胃陽虛證胃潰瘍患者分組,分別實施常規治療與聯合半夏瀉心湯加減治療,觀察其臨床效果,并加以分析。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 抽取2021 年1 月~2023 年1 月到本院接受診治的脾胃陽虛證胃潰瘍患者80 例為研究樣本,采用電腦抽號法分為研究組和常規組,每組40 例。研究組中男21 例,占比為52.50%(21/40),女19 例,占比為47.50%(19/40);年齡最小29 歲,最大54 歲,平均年齡(41.56±4.69)歲;患病周期最長12 個月,最短4 個月,平均患病周期(8.03±1.35)個月。常規組中男22 例,占比為55.00%(22/40),女18 例,占比為45.00%(18/40);年齡最小30 歲,最大53 歲,平均年齡(41.69±4.58)歲;患病周期最長13 個月,最短5 個月,平均患病周期(8.09±1.64)個月。兩組患者的一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準 納入標準:①符合中醫脾胃陽虛證胃潰瘍相關診斷標準;②接受其他治療方案。排除標準:①對本研究使用藥物存在過敏的患者;②處于妊娠期或哺乳期的女性。

1.3 方法

1.3.1 常規組患者給予常規治療,具體操作如下:實施根除幽門螺桿菌的三聯治療,鹽酸雷尼替丁膠囊(蘇州弘森藥業股份有限公司,國家準字H32025308,規格:0.15 g×30 粒/盒)早晚口服,1 粒/次,2 次/d;奧美拉唑腸溶膠囊(海南海神同洲制藥有限公司,國家準字H20059284,規格:20 mg×14 粒/盒)口服,20 mg/次,1 次/d;阿莫西林膠囊(浙江金華康恩貝生物制藥有限公司,國家準字H33021381,規格:0.25 g×36 粒)口服,2 粒/次,3~4 次/d,治療周期為30 d。

1.3.2 研究組患者在常規組基礎上給予半夏瀉心湯加減治療,半夏瀉心湯加減藥方:半夏6 g、黃連3 g、白芨10 g、白芍15 g、三七粉2 g、木香6 g、烏賊骨10 g、干姜3 g、蒲公英12 g、砂仁4 g,用水熬制30 min,湯劑劑量為400 ml,分早晚服用,治療周期為30 d。

1.4 觀察指標及判定標準

1.4.1 對比兩組患者治療后不良反應發生情況及復發情況 詳細記錄兩組患者接受治療后不良反應發生情況及復發情況,其中不良反應包括嘔吐、腹瀉、惡心、頭痛等。

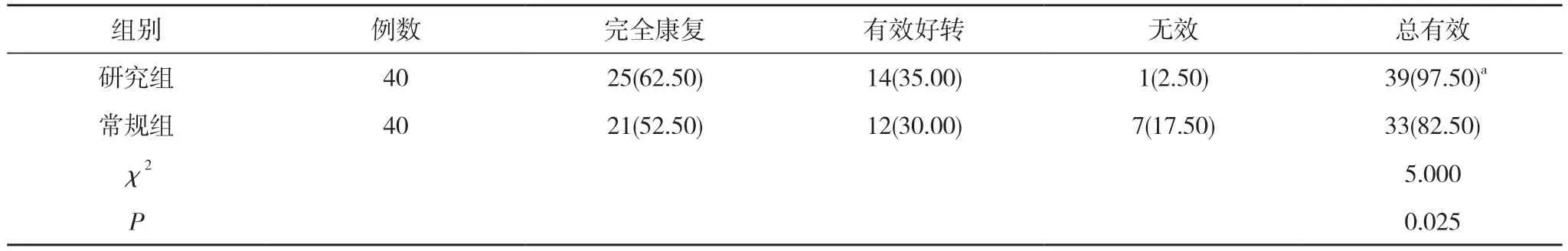

1.4.2 對比兩組患者治療后臨床效果 詳細記錄兩組患者接受治療后臨床癥狀改善情況,參考文獻[4]分為完全康復、有效好轉、無效。總有效率=(完全康復+有效好轉)/總例數×100%。

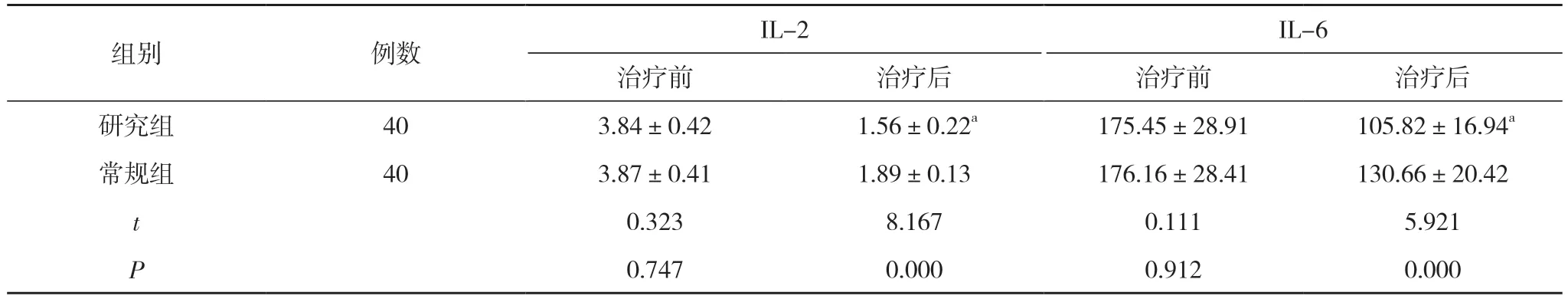

1.4.3 對比兩組患者治療前后血清IL-6、IL-2 水平詳細記錄兩組患者接受治療前后血清IL-6、IL-2 水平,均采用酶聯免疫吸附試驗法檢測。

1.4.4 對比兩組患者治療前后中醫癥狀體征評分 詳細記錄兩組患者治療前后中醫癥狀體征評分,中醫癥狀體征包括氣短、懶言、大便稀溏、胃脘、胃中嘈雜、食后脘悶、嘔吐清水、反酸,各項分值范圍均為0~3 分,分值與癥狀體征嚴重程度呈正比。

1.5 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者治療后不良反應發生情況及復發情況對比 研究組患者的不良反應發生率7.50%及復發率2.50%均低于常規組的25.00%、17.50%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者治療后不良反應及復發率發生情況對比[n(%)]

2.2 兩組患者治療后臨床效果對比 研究組患者的治療總有效率為97.50%,顯著高于常規組的82.50%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者治療后臨床效果對比[n(%)]

2.3 兩組患者治療前后血清IL-6、IL-2對比 治療前,兩組患者的血清IL-6、IL-2 對比差異無統計學意義(P>0.05);治療后,研究組患者的血清IL-6、IL-2 水平均低于常規組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者治療前后血清IL-6、IL-2 對比(,pg/ml)

表3 兩組患者治療前后血清IL-6、IL-2 對比(,pg/ml)

注:與常規組治療后對比,aP<0.05

2.4 兩組患者治療前后中醫癥狀體征評分對比 治療前,兩組患者的嘔吐清水、胃中嘈雜、懶言、氣短、反酸、食后脘悶、大便稀溏、胃脘評分對比差異無統計學意義(P>0.05);治療后,研究組患者的嘔吐清水、胃中嘈雜、懶言、氣短、反酸、食后脘悶、大便稀溏、胃脘評分均低于常規組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組患者治療前后中醫癥狀體征評分對比(,分)

表4 兩組患者治療前后中醫癥狀體征評分對比(,分)

注:與常規組治療后對比,aP<0.05

3 討論

胃潰瘍是臨床上十分常見的消化系統疾病,主要指發生于胃內壁的潰瘍[4,5]。該病在發病時,患者會明顯感知到胃部劇烈疼痛,常伴隨反酸、腹脹以及嘔吐等癥狀,嚴重者還會出現胃出血、胃穿孔等并發癥,嚴重影響患者的生活質量[6]。而胃潰瘍的治療時間極為漫長,且受多種因素影響,使該疾病的治療加大了難度。中醫認為發生胃潰瘍的原因主要與脾胃陽虛有關[7]。因此在治療過程中需要對脾臟胃腑進行調理。半夏瀉心湯加減方包含半夏、黃連、干姜、烏賊骨及三七粉等藥材,其中半夏具有化痰、止吐以及消炎等功效,黃連主要有清熱解毒的功效,干姜的功效主要為溫補肺部、祛除痰液,烏賊骨主要抑制患者體內胃酸的分泌,達到止痛的效果,三七粉主要發揮消腫止血的效果[8-12]。本次研究數據表明,研究組患者的不良反應發生率7.50%及復發率2.50%均低于常規組的25.00%、17.50%,差異具有統計學意義(P<0.05)。研究組患者的治療總有效率為97.50%,顯著高于常規組的82.50%,差異具有統計學意義(P<0.05)。治療前,兩組患者的血清IL-6、IL-2 對比差異無統計學意義(P>0.05);治療后,研究組患者的血清IL-6(105.82±16.94)pg/ml、IL-2(1.56±0.22)pg/ml 均低于常規組的(130.66±20.42)、(1.89±0.13)pg/ml,差異具有統計學意義(P<0.05)。治療前,兩組患者的嘔吐清水、胃中嘈雜、懶言、氣短、反酸、食后脘悶、大便稀溏、胃脘評分對比差異無統計學意義(P>0.05);治療后,研究組患者的嘔吐清水、胃中嘈雜、懶言、氣短、反酸、食后脘悶、大便稀溏、胃脘評分分別為(0.49±0.04)、(0.39±0.07)、(0.43±0.06)、(0.44±0.04)、(0.53±0.05)、(0.59±0.08)、(0.60±0.06)、(0.70±0.04)分,均低于常規組的(1.22±0.10)、(1.01±0.10)、(1.10±0.10)、(0.89±0.15)、(0.99±0.15)、(1.11±0.18)、(1.25±0.18)、(1.22±0.15)分,差異具有統計學意義(P<0.05)。說明脾胃陽虛證胃潰瘍患者應用半夏瀉心湯加減治療,可有效提高患者的恢復效果,緩解患者臨床癥狀,具有臨床應用價值。

綜上所述,脾胃陽虛證胃潰瘍患者采取半夏瀉心湯加減治療,有助于提升患者的臨床療效,促進患者的臨床狀態改善,減少復發,具有較高的安全性,值得廣泛應用于臨床實踐中。