打卡長江文化 何以張家港?

倪偉

2023年長江文化節活動現場。本文圖/受訪者提供

國家博物館“鑒往知遠——新時代考古成果展”正在展出一件特別的瓷器。這只短流的青黃釉執壺身上,貼塑著植物型的浮雕紋飾。令人驚訝的是這種紋飾——椰棗紋,并不是中國常見的樹種,而是一種阿拉伯地區常見的高大喬木。

多年以前,人們發現過極為相似的另一只執壺,出水于印度尼西亞海底的“黑石號”沉船。“黑石號”上的絕大多數瓷器都產自長沙窯,從中國東南沿海經東南亞,通過海運銷往西亞、北非。這條航線就是海上絲綢之路。

由此可以推測,國博展出的這件執壺,很可能也是長沙窯燒制的。這只壺出土于江蘇省蘇州張家港市的黃泗浦遺址。在海上絲綢之路初興的唐朝,黃泗浦是沿江一處港口,距離長江入海口也很近,是連接長江與海上絲綢之路的一個重要節點。很多內地貨物沿著長江運到黃泗浦,在此地“小船換大船”,踏上海運之路。

縱然千年滄海變桑田,張家港特殊的地理位置與執壺燒制的年代相比仍沒有太大改變。今天,張家港依舊是長江入海前最后一道灣,變換視角來看,也是江海交匯第一灣。

張家港市是長江邊的重要港口城市。從經濟到人文,長江這條母親河,不斷地滋養著這片“古老又年輕”的土地。1968年在一片灘涂和蘆葦蕩中開工建設的張家港港,1983年迎來新中國成立后首艘進入長江的萬噸外輪——巴拿馬籍“日本商人”,2006年成為全國縣域口岸第一個億噸大港,“以港興市”逐步把張家港建成現代化港口城市。

與此同時,近20年來,這座長江尾上的港口城市,還擁有了另一個標簽:長江文化的匯聚之地。

黃泗浦遺址就像一個中國唐宋瓷器博物館。當考古人員揭開古河道的泥土時,河道底部密密麻麻的瓷器令人眼花繚亂。如今在張家港博物館,這些修復后的瓷器一一排列,依稀可以領略海上絲綢之路興盛時期的繁華。

參與過黃泗浦遺址發掘的張家港市文物保護管理中心工作人員董強對《中國新聞周刊》說,黃泗浦如今距離長江約14公里,而一千年間東部沿海的地貌發生過很大變化,正是因為海岸線和長江的變遷,使得江海之畔的黃泗浦變成陸地,留在河底的遺物才得以被發現。黃泗浦還有一項獨特的歷史意義——在《唐大和上東征傳》里,明確記載鑒真成功東渡日本,就是從黃泗浦登船啟航的。2019年,黃泗浦遺址入選“2018年度全國十大考古新發現”。

由此可見,當時黃泗浦也是長江流域一個極為重要的中轉港口,承載著千年以來的長江文化。10月20日下午,黃泗浦遺址生態公園的步道兩側,迎來了十多件復制的著名文物,有成都平原三星堆遺址的青銅立人、湖南的人面紋方鼎、浙江的良渚玉琮這些文物形態各異,卻有一個共同出身:來自長江流域。十余件文物串聯起長江全流域的古代文明,呈現出一幅千姿百態的長江文化圖景。

這個“江海奇幻游——長江文明與海上絲綢之路”開放式博物館特展,是2023年長江文化節的一部分。當天,長江文化節在張家港開幕。

今年已經是張家港連續20年舉辦長江文化節。2004年,長江文化節剛起步時,被譽為“縣級市扛起了弘揚長江文化的大旗”,這句話貼切地反映了張家港辦長江文化節時的形勢,以及當時長江沿線城市對張家港的態度。

已經退休十余年的徐洪高,曾擔任張家港市文廣局副局長,是創辦長江文化節的元老之一。他向《中國新聞周刊》回憶,上世紀末,大連國際服裝節、青島國際啤酒節、濰坊國際風箏節等一系列節慶活動在全國興起,帶來轟動效應,張家港能否辦個長江文化藝術節呢?經過精心籌備,2004年秋天,首屆長江文化藝術展示周在張家港隆重開幕,2008年更名為長江文化藝術節。

“那時候網絡也不發達,查不到什么東西,怎么辦長江文化節、長江文化有什么內容,全都是一片空白。”徐洪高回憶道。但張家港人的決心很堅定。開始的兩屆,長江文化節就迅速打出名氣,演出不僅在舞臺上演,也走到街頭鄉間、百姓身邊。江西的儺舞、重慶銅梁的龍燈舞動在街頭,引來十萬群眾,圍得水泄不通,那畫面讓徐洪高至今想來仍然感動不已。

從籌辦初的茫然,到如今的羽翼豐滿,長江文化節20年發掘和展示的長江文化,到底是一種什么樣的文化呢?這個問題難住了徐洪高。他思忖了片刻說,無法歸納或許是對的,長江文化就是一種千姿百態、百花齊放的文化。

如張家港市委書記韓衛所說,張家港每年舉辦長江文化主題節慶活動,拓展了沿江流域“協同融通”的廣闊空間,彰顯了長江文化“兼容并包”的獨特底蘊。

10月20日晚上,2023年長江文化節開幕式在張家港保利劇院舉行,一臺演出匯聚了青海玉樹的草原歌舞、云南的小調、揚州的清音、蘇州的評彈20年來,來自沿江13個省份的地方劇團、民間文藝表演團體、文化館(群藝館)等200多個單位在張家港登臺獻藝,開展各類大型公益文化活動180余項,線上線下共吸引超5億人參與。

長江文化節的舉辦,像一臺引擎,帶動了張家港市民文化的整體發展。長江文化節促進了張家港公共文化設施的提升,不僅有城市里的各種文化場館,鄉鎮也建起了一批文化中心。硬件的進步只是硬幣的一面,另一面是整座城市文化氛圍和格調的日漸提升。

在文化的融合共享中,張家港城市文化軟實力持續提升。如今,張家港文藝精品層出不窮,榮獲1個文華獎、6個群星獎、5個省文華獎、32個省“五星工程獎”;榮獲1個中國戲劇梅花表演獎、3個中國曲藝牡丹獎,張家港也成為了全國唯一一個齊獲梅花獎、牡丹獎的縣級市。

20年前,長江文化還并非一個受到廣泛重視的概念。20年之后,當長江沿線紛紛重視和發掘長江文化之時,江尾的張家港已經一步一個腳印耕耘了許久。

2020年,全面推動長江經濟帶發展座談會指出,要把長江文化保護好、傳承好、弘揚好,延續歷史文脈,堅定文化自信;2022年,國家文化公園建設工作領導小組部署啟動長江國家文化公園建設,江蘇段被列入重點建設區;2023年,三部委聯合印發《長江文化保護傳承弘揚規劃》,推動長江文化成為文化強國建設和長江經濟帶高質量發展的重要支撐。如今,保護和發揚長江文化上升為國家行動,而張家港的長江文化節已經聯動起長江全流域的文化,留下了豐富的經驗和成果。

近兩年,張家港多了一個新的熱門打卡地:張家港灣。站在張家港灣“魚簍”造型的觀景臺上,整個港灣盡收眼底。長江在眼前彎折成一個巨大的銳角,拐彎之后,向上海方向的入海口奔流而去。如今,12公里的張家港灣長江岸線被賞心悅目的綠化填滿,江鷗在濕地和灘涂上空翱翔,平坦的步道貫穿樹林與江岸。而僅僅數年之前,這里還被建材碼頭、堆場、畜禽養殖場和違建滿滿占據著。

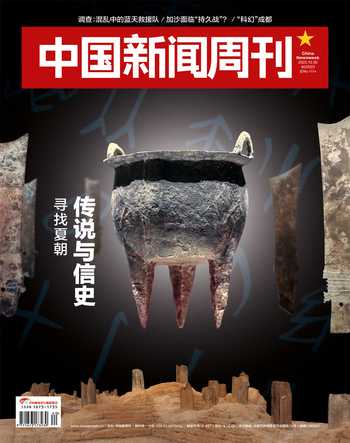

黃泗浦遺址出土的青釉褐彩模印貼花椰棗紋執壺。

2019年,張家港灣實施“五大整治提升工程”,生產岸線調整為生態岸線,全面清退占據江岸的建筑和業態,生態保護的行動讓張家港收獲了一段美麗的長江。張家港與相鄰的常熟、太倉沿江三市,共有約158公里長江岸線,為做好長江國家文化公園蘇州段建設,蘇州已經編制了《長江國家文化公園蘇州段建設保護實施規劃》,重點打造張家港灣—雙山島、黃泗浦等核心展示園。黃泗浦考古遺址公園也已入選長江國家文化公園張家港段先導示范工程。

長江對張家港有著不一般的意義。近20年來,不論是長江大保護觀念的增強,還是生態的治理提升,這座城市對長江的呵護,背后的“邏輯”與長江文化節從無到有一脈相承。

從1994年提出爭創全國文明城市,到2020年連續六屆高分蟬聯,“全國文明城市”是張家港最大的IP。張家港也一直在思考能否再增加一個新的IP。什么樣的IP“最張家港”?長江。時間給出最好的答案,持續舉辦20年的長江文化節,已經成為一個新的IP。

如今,長江文化節由中國文學藝術界聯合會指導,江蘇省委宣傳部、江蘇省文化和旅游廳、蘇州市人民政府共同主辦,成為蘇州全域、江蘇全域、長江全域的文化盛會。江蘇致力于將長江文化節打造成為保護傳承弘揚長江文化的平臺、長江國家文化公園江蘇段建設的重要項目和國內外有重要影響的中華文化品牌,更好助力長江文化創造性轉化、創新性發展。

長江文化節不僅成為一個IP,堅持從無到有舉辦20年的歷程,也凝聚成某種內在的精神氣質。在這股精神的激勵下,張家港這座1962年建縣、1986年設市的年輕城市,創造過一個又一個里程碑,常年位居全國縣域百強榜前三甲。

“當年我們是一座角落里的小城,小石頭推動大石頭,幾乎不可能,”徐洪高說,“但是我們堅持下來了。這就是江海匯流、敢為人先的氣質,就是團結拼搏、負重奮進、自加壓力、敢于爭先的張家港精神。”