浮動的海上機場 插上翅膀的巨艦

三秋葉

中國航母的起步,是從零開始的。

2002年3月3日中午,我國花巨資買來的“瓦良格”號航母船體抵達大連港51區碼頭。

2005年4月26日,在全體工作人員的注視下,“瓦良格”號被拖進大連造船廠內的30萬噸級船塢——針對“瓦良格”號的改造正式開始。總設計師朱英富回憶說:“‘瓦良格號被拖來時只有一個殼體,我們這邊沒有設計圖紙、沒有規范、沒有經驗。我們也曾想跟原研制方俄羅斯合作,但人家拒絕了。想想也對,他們設計建造的航母還在服役,不能把自家的老底給我們抖出來啊。”

2005年8月初,“瓦良格” 號以中國海軍的海灰色涂裝全新亮相,技術人員開始全面重建其內部系統。

2009年4月27日,“瓦良格” 號被轉移至大連船舶重工集團有限公司三工場中的30萬噸級船塢,工人們鏟除舷側的俄文艦名,這意味著它將改用中文名字——遼寧號航空母艦(全文簡稱“遼寧艦”)。

據透露,遼寧艦全艦安裝的電纜長度達幾千千米,走在遼寧艦的任一通道上,都可見成捆的電纜整齊地密布頭頂,形同經絡聯通四面八方。但令人難以想象的是,這幾千千米的電纜在工程之初不到一年的時間就完成了施工驗收。

曾有一名電氣領域的軍代表說,面對航母“巨系統”的電氣工程,他至今不敢想是怎么一步步挺過來的。全艦數萬臺/套設備的用電量相當于一座中等城市,電站數量之多、電源種類之全讓人嘆為觀止。

另外,防火是航母建造過程中的另一道巨大難題,一些大國的航母在建造過程中都曾經歷過大大小小的火災。遼寧艦在施工及試驗高峰期,同時在艦人員近5000人,有500余個動火部位,可謂“隱患就在身邊,危險就在眼前”。

軍代表室為此創造性地提出安全工作網格化管理,將航母工程的安全延伸到每一處——每個動火點都配備專門的攜帶防火設備的看火人員,一旦發現火情苗頭,就迅速撲滅。安全的精細化管理,使得遼寧艦在整個建造過程中都無火災,創造了世界航母建造史上的奇跡。

遼寧艦上的數萬臺/套設備由1000余家科研院所生產研制,上萬名科學家、工程師,數萬名專業工人在全國各地的生產線上連續奮戰了幾年……就這樣,在一步步的努力下,2012年9月25日,我國第一艘航母遼寧艦正式交付海軍。

歷經10余載,“瓦良格”號終于重獲新生!而這也意味著,我國向著海上強國的目標邁出了重要的一步——“中國第一艘航母交接入列,是海軍建設發展的一個標志性、階段性成果,標志著中國實現了航母零的突破”。

所謂“萬事開頭難,只要開好頭,萬事都不難”。通過建造遼寧艦,國防工業部門積蓄了技術骨干,海軍部隊儲備了種子人才,為獨立建造山東艦、福建艦打下了堅實的基礎。

2019年12月17日,山東艦入列,遼寧艦有了“兄弟”,不再孤單;2022年6月17日,福建艦下水命名,“三胎”千呼萬喚終落地。

福建艦是我國完全自主設計建造的首艘彈射型航母,采用平直通長飛行甲板,配置電磁彈射裝置,滿載排水量8萬余噸。

看到“平直通長飛行甲板”“電磁彈射”等關鍵詞,不少人潸然淚下,稱有了福建艦,中國人的脊梁得以進一步挺直。

一些智庫指出,如果說遼寧艦標志著中國航母零的突破,山東艦標志著自主設計建造國產航母零的突破,那么福建艦就是強國之外超級航母零的突破,“一百年來,他們將重新斟酌與中國打交道的方式”。

3艘巨艦就是中國航母技術的3次飛躍:續建國外滑躍起飛航母—自行建造完全國產化航母—建造配置電磁彈射的大型航母。這個過程,正是新時代人民海軍埋頭苦干、奮斗強軍的征程。

從2012年到2022年,這10年的時間,中國航母的發展速度遠超許多人的想象,不少駐華使館武官驚嘆:“你們是怎么做到的?”

“我們是努力做到的!”

這一問一答,就是中國航母人的底氣!

華中科技大學

擔當國家使命 鑄造“國之重器”

生逢其時,責無旁貸

王碩威

從華中科技大學船舶與海洋工程學院畢業的“80后”王碩威,是國產航母總體副總設計師,是福建艦的總建造師,從事遼寧艦整體設計時只有25歲, 是當時總師系統中最年輕的一員。從首艘航母到首艘國產航母,再到首艘國產彈射型航母,王碩威是我國航母建造的重要參與者,也是大國海軍崛起的見證者。

在航母的建造過程中,王碩威帶領團隊首次采用以總段為導向,各專業協同推進的區域設計模式,并以三維設計為平臺,以總段為周期進行設計,顯著提升了航母的設計效率和設計水平,為確保工程研制節點的順利推進做出了重大貢獻。此外,王碩威還開創性地完成了航母電磁兼容性1∶1陸上聯合試驗,首次形成了電磁干擾性靜態與動態等效試驗、脈沖電磁環境下彈藥安全裕度等效試驗等創新方法,有效攻克了工程研制的難點。

王碩威曾說,作為與藍色國土相生相伴的青年科研工作者,在實現中國夢、強軍夢的生動實踐中,我們生逢其時,責無旁貸。

那些“王碩威們”

在遼寧艦的建造過程中,王碩威帶領團隊克服了許多困難。

他回憶,團隊曾在零下20多攝氏度的冰天雪地里連續多天戶外作業,也曾在高溫、高濕、高鹽的島礁上堅守數月,平時加班加點、徹夜不眠更是常態。此外,因為紀律要求和信號問題,團隊有時幾個月都不能和外界聯系。

大家習慣了揮汗如雨,習慣了油污滿面,也習慣了聚少離多。

但正因這些“王碩威們”的全力付出與無私奉獻,中國首艘航母才能實現順利交付。

華中科技大學名片

1952年,華中工學院誕生。

20世紀70年代,時任華中工學院院長的朱九思提出“高等學校,教學與科研需并重”。這是全國第一所提出要辦“既是教學中心又是研究中心”的高校。20世紀80年代,學校首開風氣之先,從純工科大學向綜合性大學這一目標邁進。20世紀90年代,時任華中理工大學校長的楊叔子率先在理工類院校中倡導加強大學生的文化素質教育,辦起了文科教育。這是全國第一所創立文化素質教育基地的高校。

2000年,為響應國家高等教育改革,被譽為“紅色工程師的搖籃”的華中理工大學、培養“中國百強醫院”院長最多的同濟醫科大學、“新中國第一所城市建設高等學校”武漢城市建設學院合并組建為華中科技大學,開啟了探索綜合性大學的發展之路。

在第四輪學科評估中,華中科技大學共有14個學科進入A檔,其中,機械工程、光學工程、生物醫學工程、公共衛生與預防醫學被評為A+,電氣工程、計算機科學與技術、新聞傳播學被評為A。在頂尖學科中,華中科技大學共有15個學科進入ESI全球排名前1%。

科創成果閃耀世界舞臺

依托強勁的科創底蘊,華中科技大學踔厲奮發、接續奮斗,匯聚起了建設世界一流大學的磅礴力量,向著提高我國的綜合國力和核心競爭力的目標攻堅克難,眾多科創成果閃耀世界舞臺。

學校創新水電站水庫優化調度理論,為現代水電能源理論的創立和發展做出重要貢獻;研發的一系列高性能新型模具鋼,打破國外壟斷;研制出的“601大型程控交換機”,被譽為“中國民族工業的驕傲”;在計算機集成制造系統領域取得的成績,榮獲國際制造業界“大學領先獎”;原創性提出的灰色系統理論,產生了廣泛的世界影響;率先開展臨床腎、肝移植,創建全國首個器官移植研究所;首創的“雙氧水心臟聲學造影法”,在國內外得到廣泛應用;在結構減隔震、數字建造等方面取得突破性成果;以超前戰略眼光首倡“武漢中國光谷”,引領和支撐光谷從武漢走向中國、邁向世界。

可以說,在國家科技建設的每個時期,華中科技大學都立足當時國家的重點戰略需求,打造出一個個支撐國家戰略科技力量的“國之重器”。

華中科技大學的“四大明珠”

“四大明珠” ? ? ? ? ? ? ? ? 研究成果(部分)

武漢光電

國家研究

中心 駱清銘教授帶領團隊建立的全腦介觀圖譜繪制體系已在腦科學研究中得到了應用,為研究神經元類型、神經環路和腦疾病模型等提供了重要手段;閆大鵬教授團隊研發出我國首臺萬瓦連續光纖激光器。經由一根繡花針粗細的光纖,此激光器釋放出的激光能量便可焊接飛機、輪船等。由此,中國成為繼美國后世界第二個掌握此技術的國家

國家脈沖

強磁場科

學中心 2023年9月29日,國家脈沖強磁場科學中心的工程技術團隊成功實現了20MW全球最大單機功率風力發電機轉子的整體充磁。這標志著中國成為全球唯一能夠為兆瓦級永磁風力發電機全系列機型進行整體充退磁的國家。這一重大突破,無疑為我國風電綠色制造的高質量發展插上了里程碑式的翅膀

精密重力

測量國家

重大科技

基礎設施 在首席科學家羅俊院士的帶領下,團隊在引力精密測量前沿科學問題研究、服務精密重力測量國家重大戰略需求等方面取得了一系列具有國際影響力的成果。另外,團隊在2018年測出了當時世界上最精確的萬有引力常量G值,相關成果編入中學物理教材并入選當年中國科學十大進展

國家數字

化設計與

制造創新

中心 該中心面向航空發動機及燃氣輪機、航空航天飛行器、航天火箭、汽車、軌道交通裝備、高端數控機床、能源及海洋重大裝備等國家戰略和支柱行業,聚焦數字化設計、數字化分析、數字化制造等方面關鍵共性技術,建設數字化設計與制造創新能力平臺,為數字制造和智能制造關鍵領域研發核心工業軟件和核心工藝裝備提供人才和技術支撐,以形成我國數字化智能化制造技術核心競爭力

海軍工程大學

篤志攻關電彈射,實現“中國制造”到“中國創造”

把一個個不可能變為可能

福建艦最大特點之一就是配置了電磁彈射裝置,該技術來自海軍工程大學教授兼該校艦船綜合電力技術國防科技重點實驗室主任馬偉明。在他的帶領下,海軍工程大學的電力集成創新團隊利用自身在電氣工程裝備研發方面的長期技術積累,一起進行國產電磁彈射器、電磁軌道炮、新型綜合電力推進系統等新技術的研發,成功推出小型樣機并由此掌握了一大關鍵技術。在接下來的數年里,該團隊又在電磁彈射技術上獲得全面突破,從而讓中國成為除美國之外唯一掌握電磁彈射技術的國家,為我國航母的建造奠定了堅實的技術基礎。

馬偉明(右三)與電力集成創新團隊成員一起攻關

馬偉明曾在某頒獎典禮上總結道:“我是一名來自軍隊院校的教育科技工作者,我的職責就是培養出一流的創新型優秀人才。我和我的團隊秉承這一信念,在艦船綜合電力領域以及電磁彈射領域,把一個個不可能變為可能!我們的做法是從科學探索到關鍵技術攻關,再到工程實現,最終將設計者變為制造者,打通從創新到創造的最后一公里,實現‘中國制造到‘中國創造。”

與時間賽跑

2001年,41歲的馬偉明當選為中國工程院最年輕的院士,可謂功成名就。但是,很多人都勸

他放松一點,不要太累,連他的導師,清華大學教授鄭逢時也曾告誡他:“我不害怕你在學術上超過我,我只擔心你的身體能撐多久。”

之所以這樣說,是因為馬偉明每年的工作量幾乎是常人的2.5倍。有人為馬偉明計算過,從他負責的科研數來看,10年內馬偉明都擠不出一個完整的休息日。

但馬偉明說,自己最缺的就是時間,“與發達國家相比,我們的很多關鍵技術存在一代甚至幾代的差距。我們必須與時間賽跑,國外十幾年搞出來的東西,我們必須在更短的時間內完成”。

海軍工程大學名片

海軍工程大學的前身是于1949年11月建立的大連海軍學校機械系,首任校長是時任海軍司令員的肖勁光大將。學校1954年開始獨立辦學,更名為海軍機械學校,是新中國成立后第一所正規的海軍軍事高等院校。學校1961年接收原哈爾濱軍事工程學院海軍工程系的部分專業,1963年被確定為全國重點大學,1969年從大連搬遷到武漢,1999年與海軍電子工程學院合并組建成海軍工程大學,并被確定為全軍5所綜合性大學之一。2017年7月,新調整組建的海軍工程大學成立,2018年被確定為全軍重點建設院校。

海軍工程大學是一所多學科、多層次的海軍軍事高等學府,是全軍著名的多兵種專業類高等教育院校,是軍隊重要的教學科研基地。海軍第一個本科專業,第一個碩士點、博士點、博士后科研流動站,以及第一個全國重點學科均出自海軍工程大學。

堅持實施大科研戰略

海軍工程大學堅持實施大科研戰略,始終堅持科研為戰斗力生成、為部隊建設服務,形成了集“基礎研究、技術創新、工程實踐、服務保障”為一體的科研體系,有力地推動了人才培養直通戰場、貼近部隊、對接崗位,實現了科研成果高效轉化為戰斗力。

近年來,學校先后獲國家和軍隊科技進步獎700余項,其中國家一等獎5項、二等獎14項,軍隊特等獎1項、一等獎65項,獲獎等級和數量居全軍院校前列、海軍院校之首。學校曾參與研制了我國第一代可儲存液體火箭推進劑、第一臺“巨龍號”內燃機車。“艦船新型供電系統”“珊瑚島礁淡水資源的開發與應用”“某型雙繞組發電機系統研制”“船舶綜合電力系統”等項目獲國家科技進步獎一等獎,國際首創的“交直流電力集成新技術”被國家科技部評為“年度公眾關注的十大科技事件”,“交直流電力集成雙繞組發電機系統”入選年度中國高等學校十大科技進展。

西安建筑科技大學

冶金力量助力航母啟航

探索走向更遠之路

甲板是航母艦體結構的關鍵部位,功能和作用都十分特殊。飛行甲板不僅要承受重達二三十噸的艦載機在起飛和降落過程中產生的強烈沖擊和高摩擦力,還要承受噴氣式飛機高達幾千攝氏度的火焰的灼燒。

由于對甲板性能的要求極高,因此全世界只有少數幾個國家可以生產真正用于航母建造的甲板用鋼,在中國,鞍鋼集團就是具備這種能力的企業之一。

趙剛是西安建筑科技大學鋼鐵冶金專業2002屆畢業生,現任鞍鋼集團鋼鐵研究院軍工產品研究所副所長。他為我國航母的成功啟航貢獻了西安建筑科技大學的冶金力量。

趙剛受邀參加西安建筑科技大學2018年研究生畢業典禮

作為科研團隊的負責人,趙剛接到國產航母甲板鋼的研發生產任務后,便開始跟蹤從前線到后線的各道工序,攻關從現場一直到檢驗室,再到實驗室,他不斷采集重要的數據進行改進,有力確保了建造航母所需的甲板鋼、球扁鋼等關鍵型號鋼材的生產,為航母的建造提供了70%的航母專用鋼材。

他表示:“我們只有通過這種提升自己的研發能力和研發水平,才能保證我們國家、我們軍隊的海軍,走向更遠,走向更深藍。”

世界上第三個掌握甲板鋼技術的國家

2011年,剛接到國產航母甲板鋼的研發生產任務時,趙剛就感到了任務的艱巨。為了保障甲板鋼的順利研制,每隔一段時間,趙剛就要乘坐高鐵趕到距離鞍山100多公里外的鞍鋼集團鲅魚圈分公司,跟蹤甲板鋼的生產。甲板鋼研制團隊的一員張坤稱:“那段時間幾乎24小時都在廠里,跟蹤從前線到后線的各道工序,每天只能睡三四個小時。”

最終,在全體工作人員的努力下,中國航母采用的甲板鋼終于誕生,整體技術指標達到了690MPa,中國因此成了世界上第三個掌握甲板鋼技術的國家。

西安建筑科技大學名片

西安建筑科技大學的前身為始建于1895年的天津北洋西學學堂。1956年,全國高等院校第二次院系調整時,東北工學院、西北工學院、青島工學院和蘇南工業專科學校的土木、建筑、市政系(科)整建制合并組建西安建筑工程學院。學校是新中國成立后西北地區第一所本科學制的建筑類高等學府。1994年3月8日,經國家教委批準,學校更名為西安建筑科技大學。1998年,學校劃轉陜西省人民政府管理。學校現為“國家建設高水平大學項目”和“中西部高校基礎能力建設工程”實施院校,為陜西省、教育部與住房和城鄉建設部共建高校。

2020年7月,西安建筑科技大學材料科學正式進入ESI全球排名前1%。這是繼工程學、環境與生態學之后,西安建筑科技大學第三個進入ESI全球排名前1%的學科,入選學科數位列陜西省省屬高校第2位。

優勢平臺 蔚然大觀

西安建筑科技大學在科學研究領域建樹頗豐。2018年1月,省部共建西部綠色建筑國家重點實驗室在西安建筑科技大學揭牌成立,并在這里開展具有區域特色的基礎研究和應用基礎研究,提升區域科技創新能力,服務地方經濟發展。

除此之外,西安建筑科技大學還擁有1個西部綠色建筑省部共建協同創新中心,2個國家地方聯合工程研究中心,1個國家國際科技合作基地,2個教育部重點實驗室,2個教育部工程研究中心,建設有陜西省重點實驗室等其他省部級科研平臺34個,以及3個聲名遠播的甲級資質設計研究院。在土木、建筑領域的強勢地位,讓西安建筑科技大學被賦予了許多與眾不同的使命,如2019年,住房和城鄉建設部與西安建筑科技大學共同發起成立了國家級智庫——中國城鄉建設與文化傳承研究院。

陜西省政府也依托西安建筑科技大學的獨特優勢,先后成立了“陜西循環經濟工程技術院”“陜西省新型城鎮化和人居環境研究院”“陜西省膜分離技術研究院”3個研究院。憑借得天獨厚的優勢學科和基礎扎實的科研平臺,西安建筑科技大學有著突出的承擔國家重大科研項目的能力。特別是“十三五”以來,西安建筑科技大學作為牽頭單位已經承擔了9項國家重點研發計劃項目(其中國家重點研發政府間國際科技創新合作項目2項)。

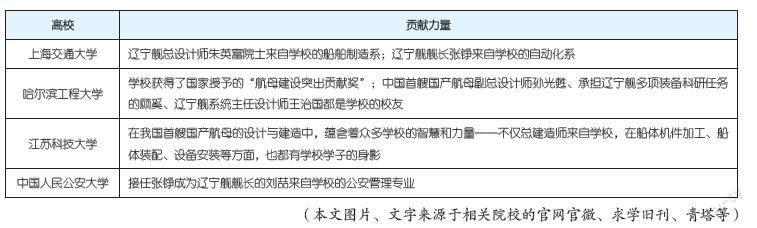

“大國重器”的背后,是一位位大國巨匠和培養出他們的母校數十年來不間斷的傳承和堅守。正是這些辛勤的努力和無私的付出,給了我們國家啟航新時代的動力。除了以上高校,還有一些高校在航母的建造中貢獻了力量。

(本文圖片、文字來源于相關院校的官網官微、求學舊刊、青塔等)